Слайд 2

Дагестанский государственный медицинский университет

Кафедра нормальной физиологии

Слайд 3 План лекции

Общая характеристика слухового анализатора (СА).

Отделы СА:

периферический, проводниковый, корковый.

Структурно-функциональная характеристика периферического отдела: наружное, среднее и внутреннее ухо.

Основные электрические явления в улитке.

Механизмы восприятия высоты, силы звука и локализации источника звука.

Слуховая адаптация и её механизмы.

Методы исследования слуха

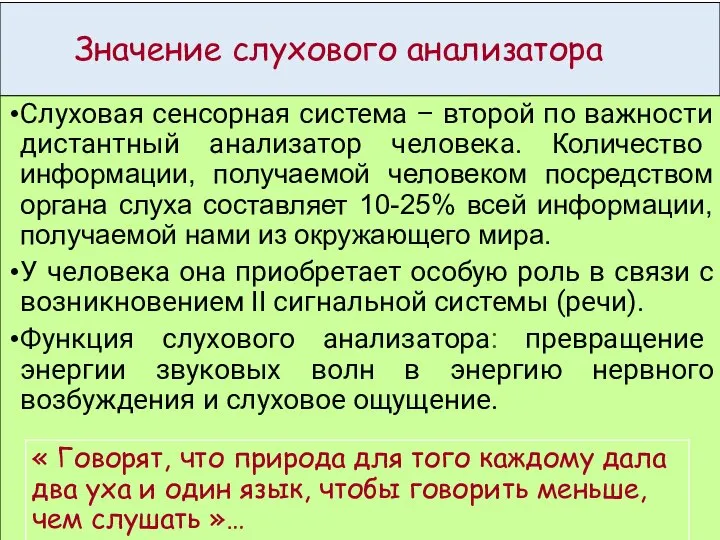

Слайд 4 Значение слухового анализатора

Слуховая сенсорная система – второй по важности дистантный

анализатор человека. Количество информации, получаемой человеком посредством органа слуха составляет 10-25% всей информации, получаемой нами из окружающего мира.

У человека она приобретает особую роль в связи с возникновением II сигнальной системы (речи).

Функция слухового анализатора: превращение энергии звуковых волн в энергию нервного возбуждения и слуховое ощущение.

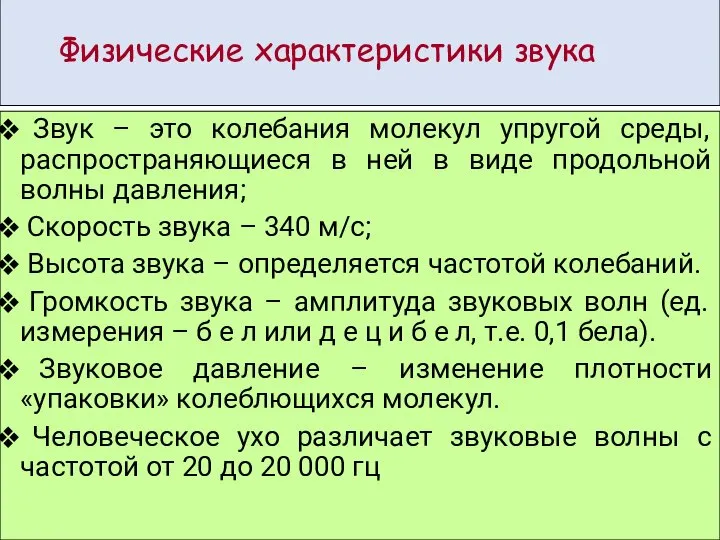

Слайд 5 Физические характеристики звука

Звук – это колебания молекул упругой среды, распространяющиеся

в ней в виде продольной волны давления;

Скорость звука – 340 м/с;

Высота звука – определяется частотой колебаний.

Громкость звука – амплитуда звуковых волн (ед. измерения – б е л или д е ц и б е л, т.е. 0,1 бела).

Звуковое давление – изменение плотности «упаковки» колеблющихся молекул.

Человеческое ухо различает звуковые волны с частотой от 20 до 20 000 гц

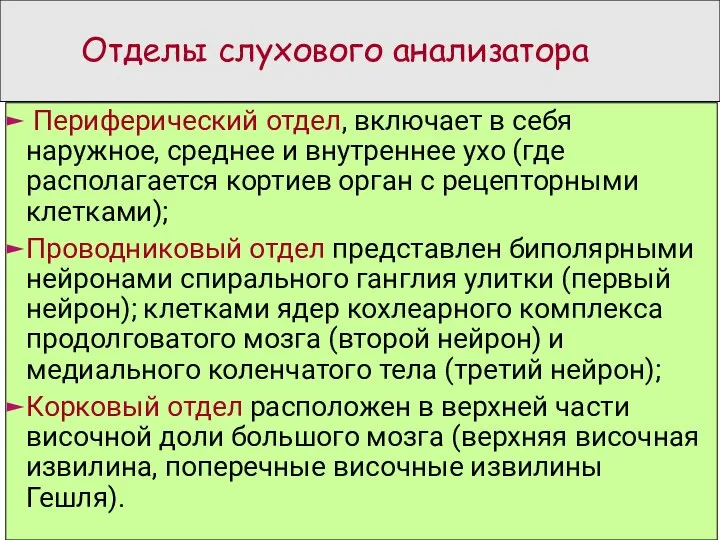

Слайд 6 Отделы слухового анализатора

Периферический отдел, включает в себя наружное, среднее и

внутреннее ухо (где располагается кортиев орган с рецепторными клетками);

Проводниковый отдел представлен биполярными нейронами спирального ганглия улитки (первый нейрон); клетками ядер кохлеарного комплекса продолговатого мозга (второй нейрон) и медиального коленчатого тела (третий нейрон);

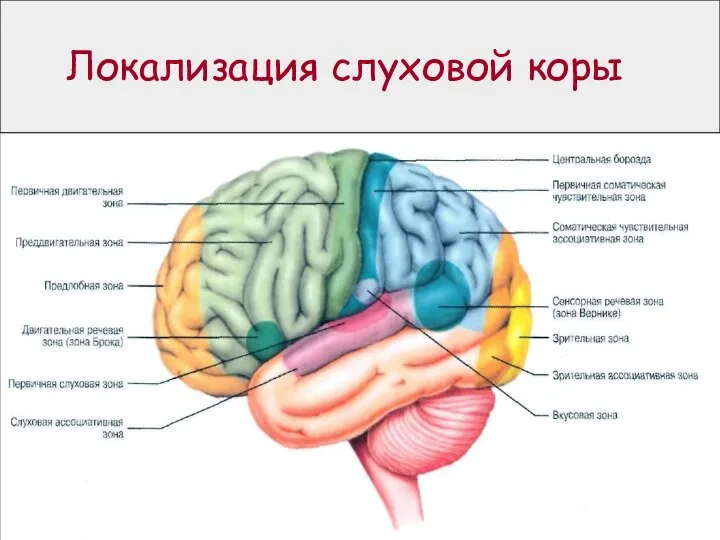

Корковый отдел расположен в верхней части височной доли большого мозга (верхняя височная извилина, поперечные височные извилины Гешля).

Слайд 9 Периферический отдел

Включает:

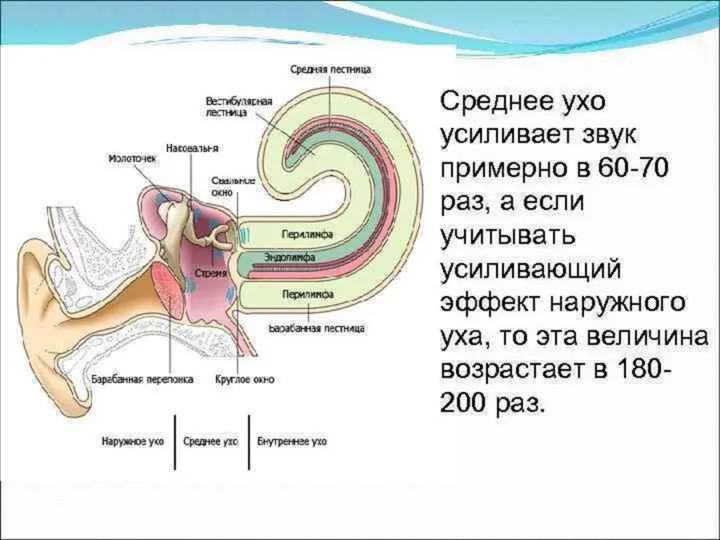

наружное ухо (звукоулавливающий аппарат); к нему относятся ушная

раковина и наружный слуховой проход;

среднее ухо (звукопроводящий аппарат) - представлен барабанной полостью, где расположены три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко;

внутреннее ухо (звуковоспринимающий аппарат), в котором энергия звуковых волн преобразуется в энергию нервного возбуждения – рецепторный потенциал (РП) и потенциал действия слухового нерва;

составляющие этого отдела объединяются в понятие орган слуха.

Слайд 10 Функции отделов органа слуха

Наружное ухо – за счет ушной раковины

обеспечивает улавливание звуков, концентрацию их в направлении наружного слухового прохода и усиление интенсивности звуков; также оно обеспечивает механическую защиту и защиту от температурных воздействий окружающей среды всех остальных отделов органа слуха.

Среднее ухо отделено от наружного барабанной перепонкой, в которую вплетена рукоятка молоточка, другой его конец сочленен с наковальней, которая в свою очередь сочленена со стремечком. Стремечко прилегает к мембране овального окна. Площадь барабанной перепонки значительно больше площади мембраны овального окна, что способствует усилению звука в 25 раз. Такой же эффект оказывает рычажный механизм слуховых косточек. Таким образом, среднее ухо усиливает звук примерно в 60-70 раз.

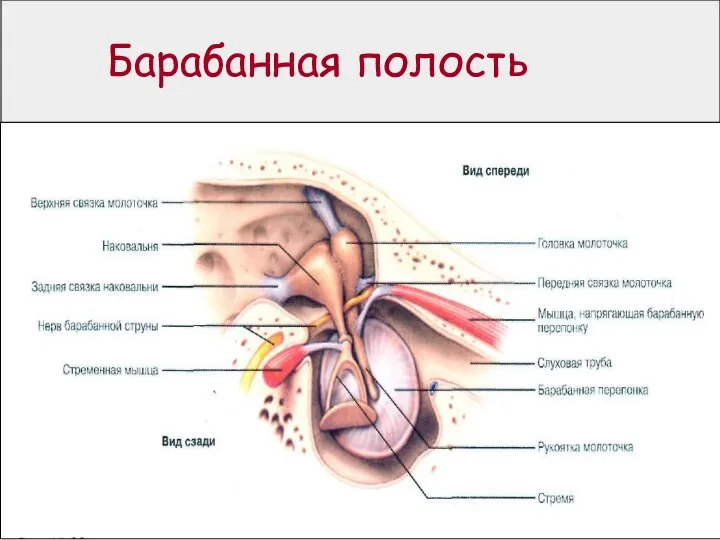

Слайд 11 Функции отделов органа слуха

При сильных звуках в среднем ухе срабатывает

защитный механизм, который обеспечивают 2 мышцы: а) натягивающая барабанную перепонку б) фиксирующая стремечко.

Они сокращаются при сильных звуках, которые представляют опасность для рецепторных клеток внутреннего уха (их чрезмерное возбуждение и разрушение).

Полость среднего уха сообщается с носоглоткой при помощи евстахиевой (слуховой) трубы; она поддерживает давление в среднем ухе на уровне атмосферного.

Слайд 14 Функции отделов органа слуха

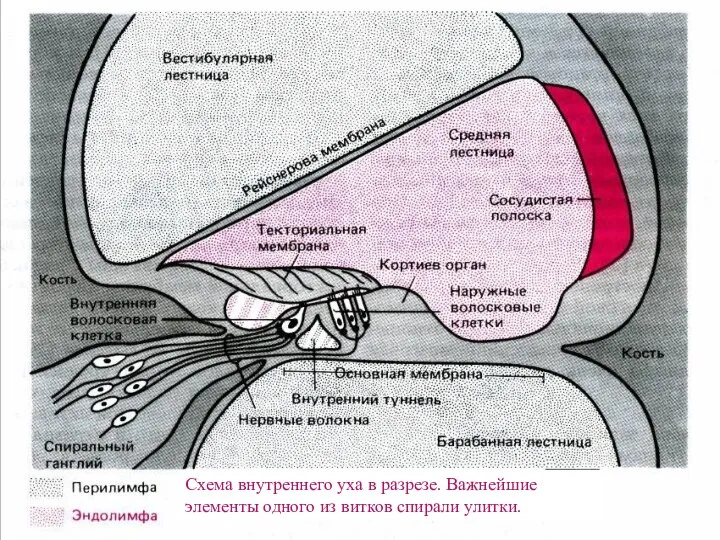

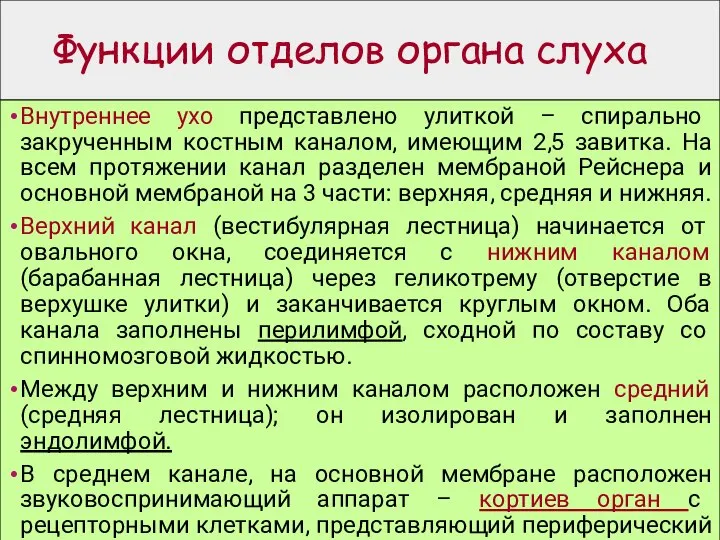

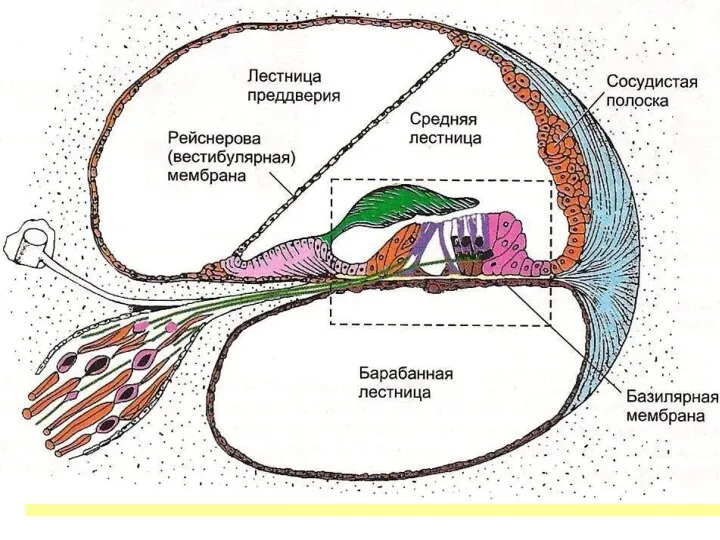

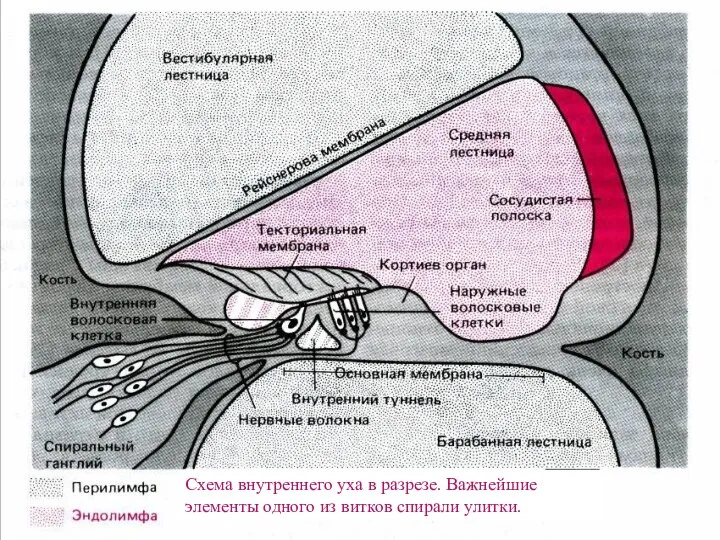

Внутреннее ухо представлено улиткой – спирально закрученным костным

каналом, имеющим 2,5 завитка. На всем протяжении канал разделен мембраной Рейснера и основной мембраной на 3 части: верхняя, средняя и нижняя.

Верхний канал (вестибулярная лестница) начинается от овального окна, соединяется с нижним каналом (барабанная лестница) через геликотрему (отверстие в верхушке улитки) и заканчивается круглым окном. Оба канала заполнены перилимфой, сходной по составу со спинномозговой жидкостью.

Между верхним и нижним каналом расположен средний (средняя лестница); он изолирован и заполнен эндолимфой.

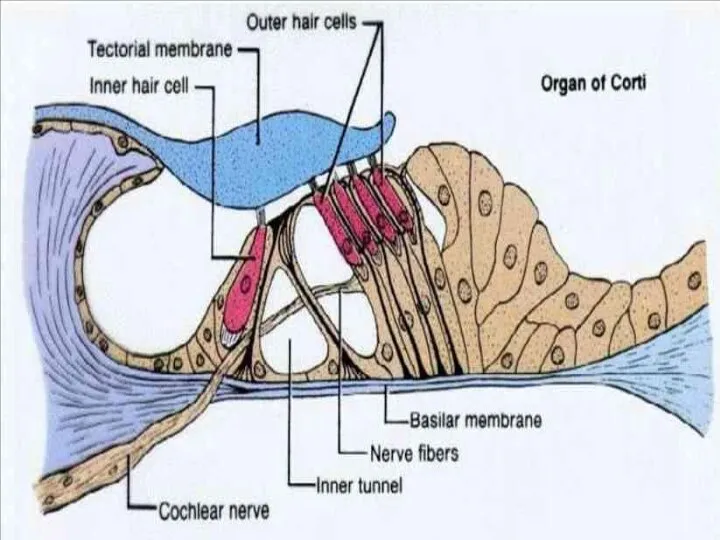

В среднем канале, на основной мембране расположен звуковоспринимающий аппарат – кортиев орган с рецепторными клетками, представляющий периферический отдел слухового анализатора.

Слайд 16 Функции отделов органа слуха

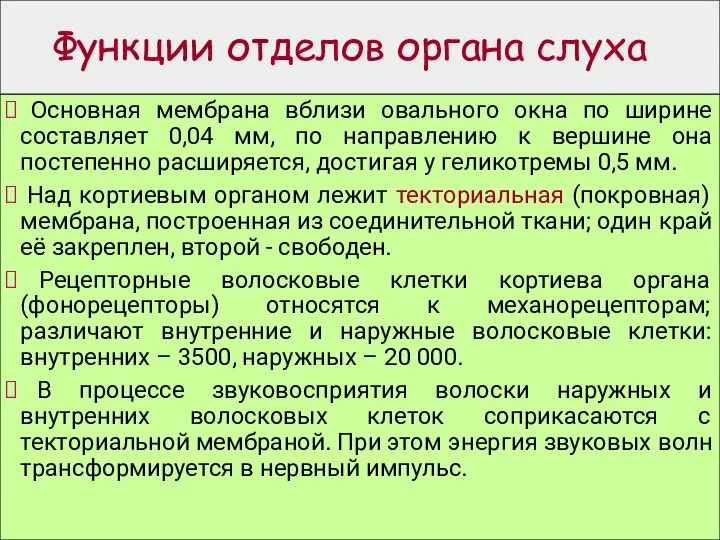

Основная мембрана вблизи овального окна по ширине

составляет 0,04 мм, по направлению к вершине она постепенно расширяется, достигая у геликотремы 0,5 мм.

Над кортиевым органом лежит текториальная (покровная) мембрана, построенная из соединительной ткани; один край её закреплен, второй - свободен.

Рецепторные волосковые клетки кортиева органа (фонорецепторы) относятся к механорецепторам; различают внутренние и наружные волосковые клетки: внутренних – 3500, наружных – 20 000.

В процессе звуковосприятия волоски наружных и внутренних волосковых клеток соприкасаются с текториальной мембраной. При этом энергия звуковых волн трансформируется в нервный импульс.

Слайд 18Механизм передачи звуковых колебаний

Звуковые колебания, воздействуя на систему слуховых косточек среднего

уха, приводят к колебательным движениям мембрану овального окна, которая прогибаясь вызывает волнообразные перемещения перилимфы в вестибулярной и через геликотрему – барабанной лестницах.

Движения перилимфы верхней и нижней лестниц передаются на вестибулярную мембрану, а затем на полость среднего канала, приводя в движение эндолимфу и основную (базиллярную) мембрану, на которой расположены волосковые рецепторные клетки.

Слайд 19

Механизм слуховой рецепции

Волосковая рецепторная клетка имеет удлиненную форму. Один

ее полюс фиксирован на основной мембране, второй находится в полости среднего (улиткового) канала и на его конце есть волоски (стереоцилии).

При действии звука основная мембрана начинает колебаться, при этом волоски рецепторных клеток касаются покровной мембраны и деформируются.

Это приводит к чисто механическому открытию ионных каналов в мембране волосков: происходит движение ионов К+ внутрь волосков, что приводит к гиперполяризации мембраны и формированию потенциала волосковой клетки (рецепторный потенциал).

Через рецепторно-афферентный синапс возбуждение передается на окончания чувствительного слухового нерва, вызывая появление в нем генераторного потенциала, а затем при достижении критического уровня деполяризации – в ПД (нервный импульс).

Слайд 20Схема внутреннего уха в разрезе. Важнейшие элементы одного из витков спирали улитки.

Слайд 21 Электрические явления в улитке

В улитке можно зарегистрировать 5 электрических

феноменов, первые два из них не связаны с восприятием звука:

мембранный потенциал слуховой рецепторной клетки отражает наличие разности потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны фонорецептора в состоянии покоя;

потенциал эндолимфы или эндокохлеарный потенциал – отражает разность потенциалов (80 мВ) между эндолимфой среднего канала и перилимфой верхнего и нижнего каналов улитки; средний канал улитки имеет положительный заряд относительно двух других каналов;

этот потенциал обусловлен определенным уровнем окислительно-восстановительных процессов в каналах улитки. Разрушение сосудистой оболочки и гипоксия приводят к его исчезновению;

Слайд 22Постоянные потенциалы улитки

Мембранный потенциал волосковой клетки;

Потенциал эндолимфы. Эндолимфа имеет положительный заряд относительно

перилимфы.

Слайд 23 Электрические явления в улитке

Микрофонный эффект или микрофонный потенциал улитки

впервые был получен Е. Уивером и С. Бреем в 1930 г. в эксперименте на кошках.

Было показано, что если в улитку ввести электроды, соединенные с усилителем и громкоговорителем, расположенном в другом помещении, а затем на ухо кошки произносить различные слова, то экспериментатор, находящийся у громкоговорителя, в другом помещении, может их услышать.

Слайд 24 Электрические явления в улитке

Микрофонный потенциал улитки возникает в ответ

на смещение текториальной мембраной волосков рецепторных клеток.

По форме и частоте колебаний он напоминает форму звуковых колебаний, т.е. частота генерации микрофонных потенциалов соответствует частоте звуковых колебаний, а амплитуда потенциалов в определенных границах пропорциональна интенсивности звука.

Повреждение кортиевого органа приводит к исчезновению микрофонного потенциала.

Слайд 25 Электрические явления в улитке

Суммационный потенциал, возникает также при возбуждении

фонорецепторов, но отличается от микрофонного потенциала тем, что отражает не форму звуковой волны, а ее огибающую и возникает при действии на ухо сильных высокочастотных звуков (высоких тонов); величина суммационного потенциала пропорциональна интенсивности звукового давления и силе прижатия волосков рецепторных клеток к текториальной мембране.

Микрофонный и суммационный потенциалы связывают с деятельностью волосковых клеток и рассматривают как рецепторный потенциал;

Слайд 26 Электрические явления в улитке

Потенциал действия слухового нерва отражает возбуждение

афферентных волокон биполярных клеток спирального ганглия; частота импульсов в них соответствует частоте звуковых волн, если она не превышает 1000 Гц.

При действии более высоких тонов частота импульсов в нервных волокнах не возрастает, так как лабильность (функциональная подвижность) волокон слухового нерва составляет около 800 - 1000 имп/с.

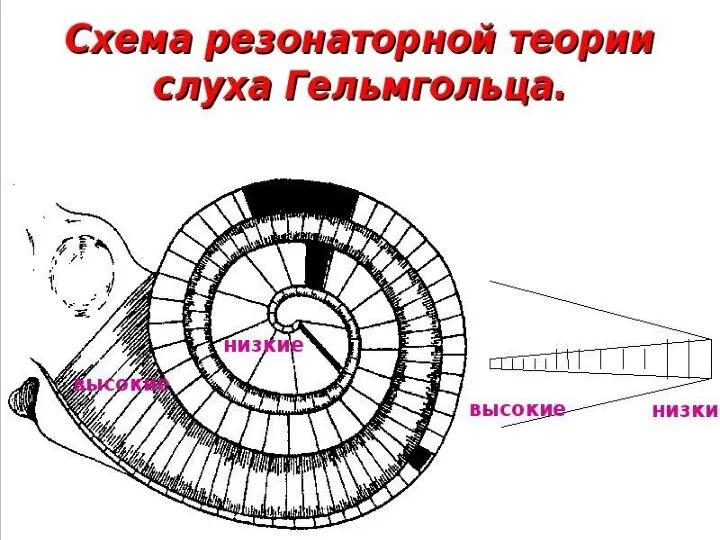

Слайд 27 Восприятие звуков различной высоты

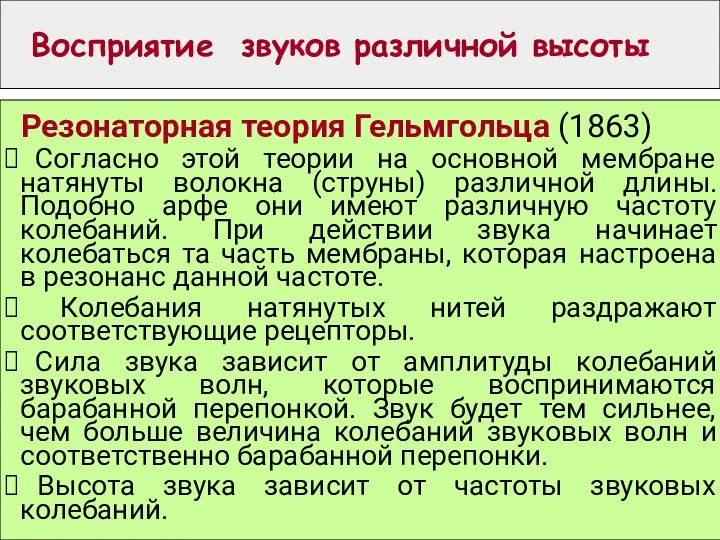

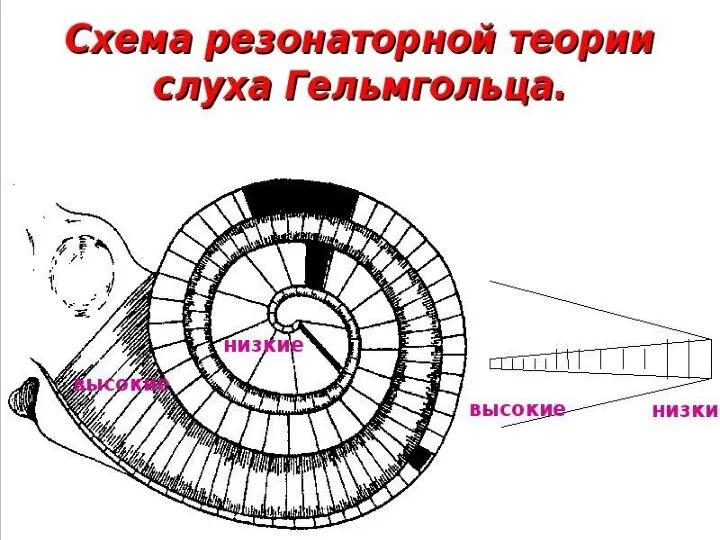

Резонаторная теория Гельмгольца (1863)

Согласно этой

теории на основной мембране натянуты волокна (струны) различной длины. Подобно арфе они имеют различную частоту колебаний. При действии звука начинает колебаться та часть мембраны, которая настроена в резонанс данной частоте.

Колебания натянутых нитей раздражают соответствующие рецепторы.

Сила звука зависит от амплитуды колебаний звуковых волн, которые воспринимаются барабанной перепонкой. Звук будет тем сильнее, чем больше величина колебаний звуковых волн и соответственно барабанной перепонки.

Высота звука зависит от частоты звуковых колебаний.

Слайд 28 Резонаторная теорияявления в улитке

Слайд 29 Теория «бегущей волны»

Теория Д. Бекеши (1961), согласно которой в улитке

происходит явление резонанса, но резонирующим субстратом являются не волокна основной мембраны , а столб жидкости определенной длины.

По данным Бекеши, чем больше частота звука (выше звук), тем меньше длина колеблющегося столба жидкости.

При действии звуков низкой частоты длина колеблющегося столба жидкости увеличивается, захватывая большую часть основной мембраны. Причем, колеблются не отдельные волокна, а значительная их часть.

Каждой высоте звука соответствует определенное количество рецепторов.

Слайд 31 «Теория места»

В настоящее время наиболее распространенной теорией восприятия звука является

«теория места», согласно которой волосковые клетки, расположенные на различных участках основной мембраны «настроены» на восприятие звуков разной частоты.

Как известно, основная мембрана состоит из большого количества (около 24 000) поперечных волокон, длина которых постепенно уменьшается от вершины улитки к её основанию.

Согласно теории места при действии определенного звука в состояние колебания приходит вся основная мембрана. Но максимальное отклонение мембраны (амплитудный максимум колебаний) происходит только в одном месте мембраны.

н

Слайд 32 «Теория места»

При этом возбуждаются преимущественно те клетки кортиева органа,

которые расположены на этих волокнах.

При увеличении частоты звуковых колебаний амплитудный максимум смещается к основанию улитки, где располагаются более короткие волокна основной мембраны.

Возбуждение волосковых клеток именно этого участка мембраны передается через синапс на волокна слухового нерва в виде определенного числа импульсов. То есть, осуществляется пространственный тип кодирования частоты звуковых сигналов.

н

Слайд 33 Теория места

Помимо пространственного кодирования, при действии тонов до 800 Гц

(не превышающих лабильность нервных волокон, составляющую – 800-100 Гц), происходит также и временное (частотное) кодирование - информация передается по определенным волокнам слухового нерва в виде импульсов, частота следования которых повторяет частоту звуковых колебаний.

Каждый нейрон слуховой сенсорной системы имеет свой специфический частотный порог, на который его реакция максимальна.

Слайд 34 Восприятие силы звука

Сила звука кодируется как частотой импульсов, так и

числом возбужденных рецепторов и соответственно нейронов.

Известно, что наружные и внутренние волосковые рецепторные клетки имеют разные пороги возбуждения: внутренние возбуждаются при большей силе звука, т.к. пороги их возбуждения больше, чем у наружных. Более того, пороги возбуждения у внутренних клеток также различаются. Поэтому в зависимости от интенсивности звука меняется число возбужденных рецепторных клеток кортиева органа и характер импульсации, поступающей в ЦНС.

Слайд 35 Восприятие силы звука

Нейроны проводящих путей обладают разной возбудимостью, поэтому:

при слабом звуковом сигнале в реакцию вовлекается незначительное число нейронов, возбудимость которых высокая.

С усилением силы звуковых сигналов в процесс возбуждения вовлекается все большее число нейронов, реагируют и те нейроны, возбудимость которых низкая.

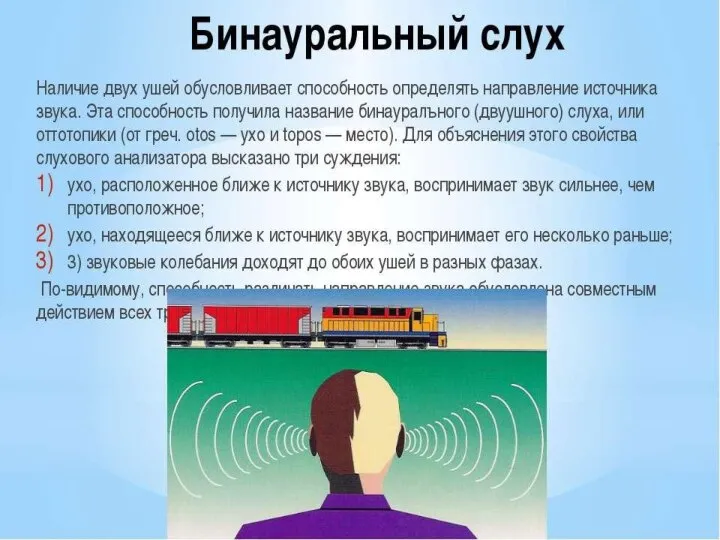

Слайд 36Определение локализации источника звука

Бинауральный слух – это слушание двумя ушами. Благодаря

тому, что слуховая система человека построена из 2-х симметричных половин, есть возможность очень точно (до 1 углового градуса) локализовать источник звука и определять его направление.

Определение источника звука высокой частоты происходит за счет разницы в интенсивности звука, поступающего к обоим ушам, одно ухо «слышит» звук чуть громче, чем другое, вследствие различной удаленности от источника звука.

Для низких звуков определяющим моментом является разность во времени поступления звука (одного уха он достигает чуть раньше, чем другого).

Слайд 37Определение локализации источника звука

Определение местоположения источника звука осуществляется либо путем восприятия

звуков непосредственно от звучащего объекта (первичная локализация), либо путем восприятия отраженных от объекта звуковых волн (вторичная локализация).

С помощью вторичной локализации (эхолокация) хорошо ориентируются в пространстве некоторые животные (летучие мыши, дельфины).

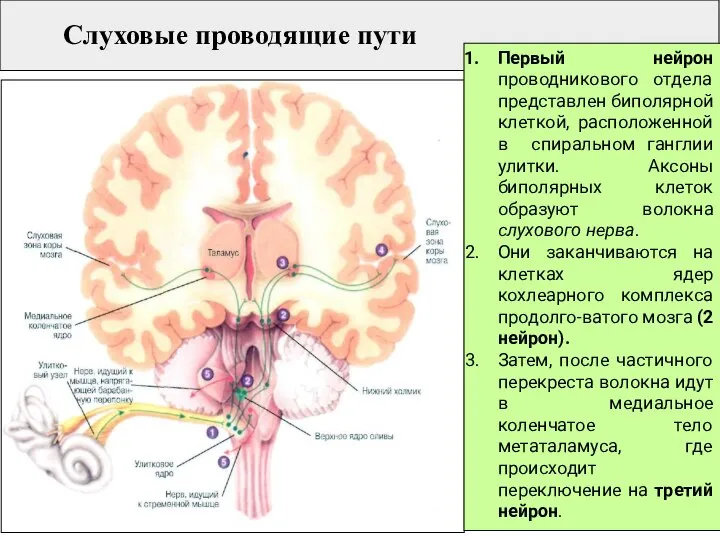

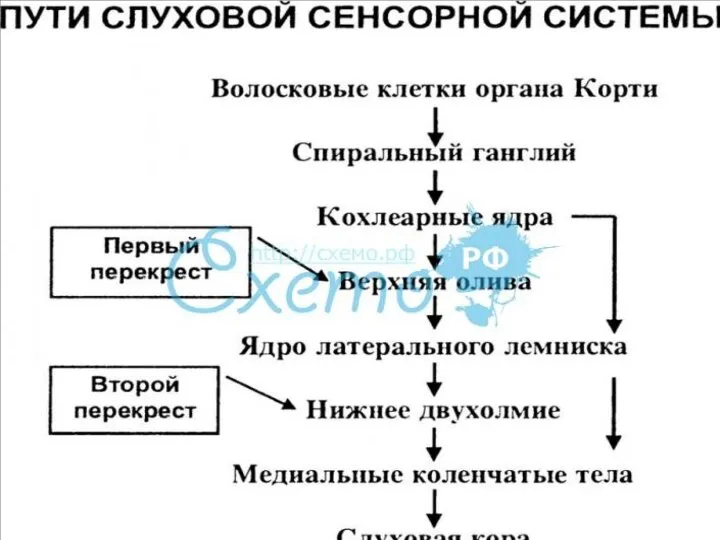

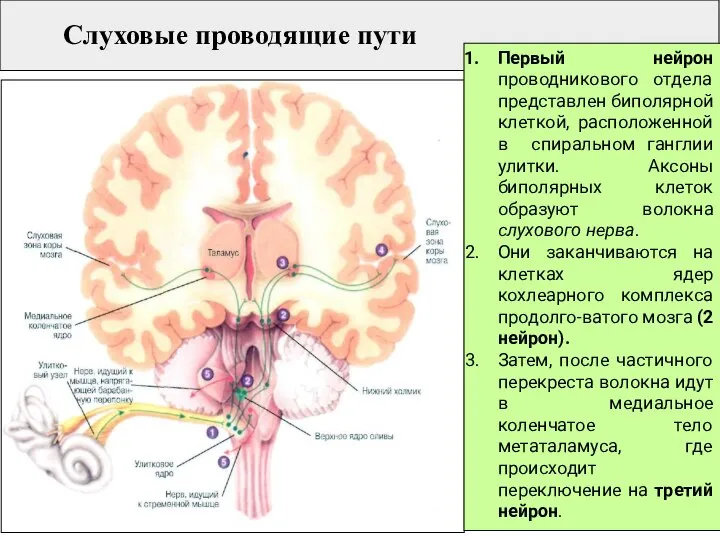

Слайд 39 Слуховые проводящие пути

Первый нейрон проводникового отдела представлен биполярной клеткой, расположенной

в спиральном ганглии улитки. Аксоны биполярных клеток образуют волокна слухового нерва.

Они заканчиваются на клетках ядер кохлеарного комплекса продолго-ватого мозга (2 нейрон).

Затем, после частичного перекреста волокна идут в медиальное коленчатое тело метаталамуса, где происходит переключение на третий нейрон.

Слайд 41

Функции слуховой коры

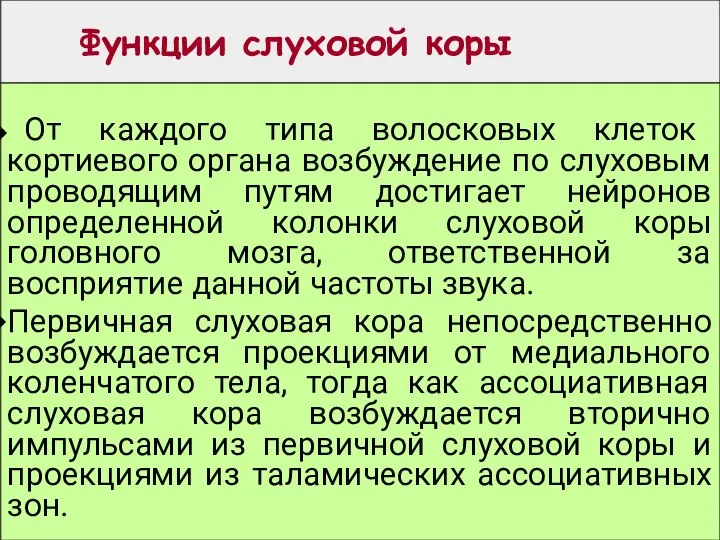

От каждого типа волосковых клеток кортиевого органа

возбуждение по слуховым проводящим путям достигает нейронов определенной колонки слуховой коры головного мозга, ответственной за восприятие данной частоты звука.

Первичная слуховая кора непосредственно возбуждается проекциями от медиального коленчатого тела, тогда как ассоциативная слуховая кора возбуждается вторично импульсами из первичной слуховой коры и проекциями из таламических ассоциативных зон.

Слайд 42

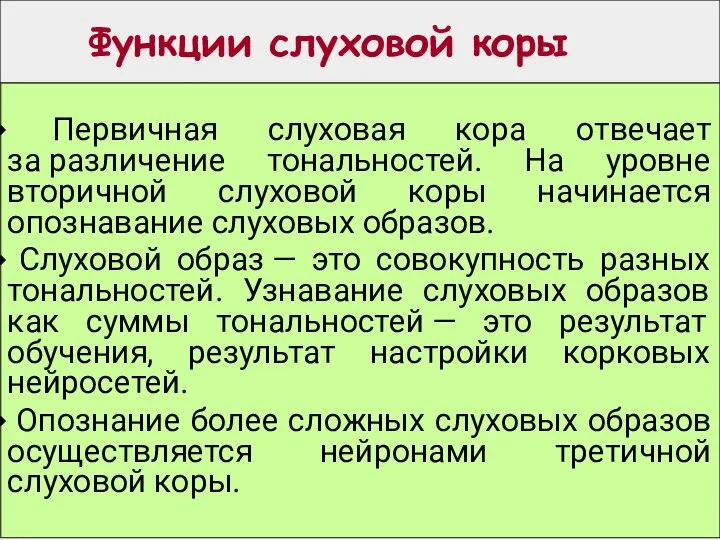

Функции слуховой коры

Первичная слуховая кора отвечает за различение тональностей. На

уровне вторичной слуховой коры начинается опознавание слуховых образов.

Слуховой образ — это совокупность разных тональностей. Узнавание слуховых образов как суммы тональностей — это результат обучения, результат настройки корковых нейросетей.

Опознание более сложных слуховых образов осуществляется нейронами третичной слуховой коры.

Слайд 43

Слуховая адаптация

В процессе восприятия звуковых сигналов, слуховая сенсорная система изменяет

свою чувствительность. Меняется функциональное состояние всех отделов слухового анализатора.

Ухо, адаптированное к тишине, обладает более высокой чувствительностью к звуковым сигналам (слуховая сенситизация). При сильных звуках или длительном слушании, чувствительность слухового анализатора снижается.

Важную роль в слуховой адаптации играет ретикулярная формация, которая не только изменяет активность проводникового и коркового отделов анализатора, но и за счет эфферентных влияний регулирует чувствительность слуховых рецепторов, определяя уровень их «настройки» на восприятие звуковых раздражителей.

Слайд 44

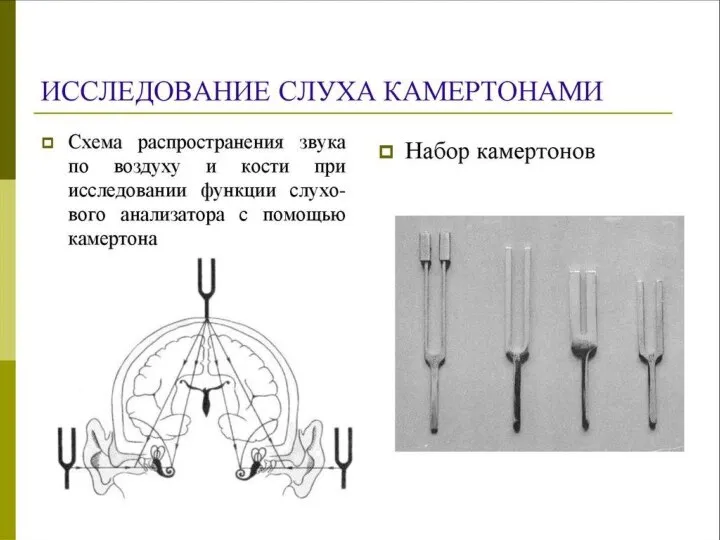

Костная проводимость звука

Помимо воздушной проводимости, имеется костная проводимость звука (через

кости черепа). При этом звуковые колебания вызывают вибрацию костей черепа и лабиринта, что приводит к колебаниям давления перилимфы в вестибулярном канале. В результате этого происходит смещение основной мембраны так же, как и при воздушной передаче звуковых колебаний.

Исследование костной проводимости звука проводится в клинике для выявления повреждений звукопроводящего и звукоулавливающего аппаратов уха.

Так, при нарушении звукопроведения в среднем ухе – костная проводимость не меняется, нарушается воздушный способ передачи звука; при поражении внутреннего уха – слуховой порог возрастает как при воздушной, так и костной передаче звуковых сигналов.

Для исследования костной проводимости звука используют камертоны.

Слайд 46

Тест Вебера

Ножку звучащего камертона устанавливают по средней линии темени:

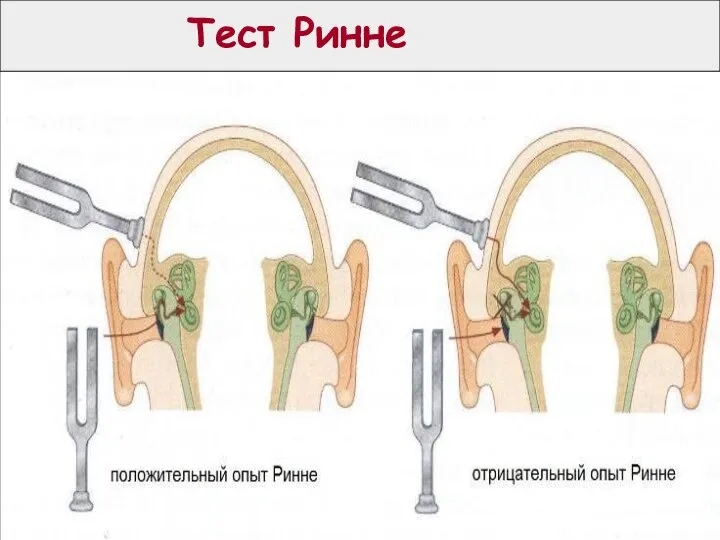

Слайд 47 Тест Ринне

Тест Ринне - применяется для сравнения костной и

воздушной

проводимости звука.

Контроль за качеством продуктов питания

Контроль за качеством продуктов питания Строение клетки

Строение клетки Презентация на тему Водоросли (5 класс)

Презентация на тему Водоросли (5 класс)  Мутація у живих організмів

Мутація у живих організмів Митоз растительной клетки

Митоз растительной клетки ЕГЭ по биологии

ЕГЭ по биологии Лесные и садовые ягоды

Лесные и садовые ягоды bio_mak_mel

bio_mak_mel Физиология ЦНС

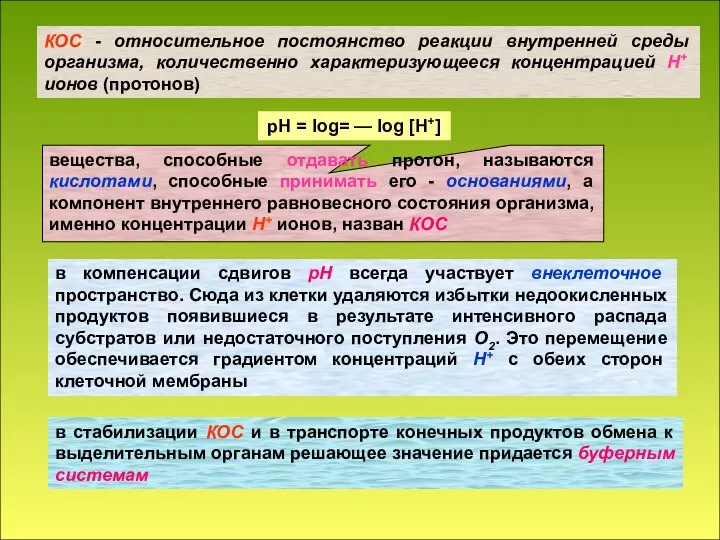

Физиология ЦНС КОС - относительное постоянство реакции внутренней среды организма

КОС - относительное постоянство реакции внутренней среды организма Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере Вирусы в генной инженерии, нанобиотехнологиях и наномедицине

Вирусы в генной инженерии, нанобиотехнологиях и наномедицине Зерновые культуры. Гречиха, просо (викторина)

Зерновые культуры. Гречиха, просо (викторина) Клетка

Клетка Модель организма. Размножение

Модель организма. Размножение Цветы и насекомые

Цветы и насекомые Мраморная амбистома

Мраморная амбистома Анатомия и физиология человека

Анатомия и физиология человека Клетка. Органоиды. Клеточная теория

Клетка. Органоиды. Клеточная теория Родительский лекторий. Качество питания и здоровье

Родительский лекторий. Качество питания и здоровье Презентация на тему "Решение проблем обращения с отходами через государственно-частное партнёрство" - презентации по Биолог

Презентация на тему "Решение проблем обращения с отходами через государственно-частное партнёрство" - презентации по Биолог Историческое развитие растительного мира

Историческое развитие растительного мира Строение одноклеточной водоросли хламидомонады

Строение одноклеточной водоросли хламидомонады Однолетнее холодостойкое растение салат

Однолетнее холодостойкое растение салат Презентация на тему Поле и его обитатели

Презентация на тему Поле и его обитатели  Акула - это хищник? Тест

Акула - это хищник? Тест Русский лес в кадре

Русский лес в кадре Бактериофа́ги

Бактериофа́ги