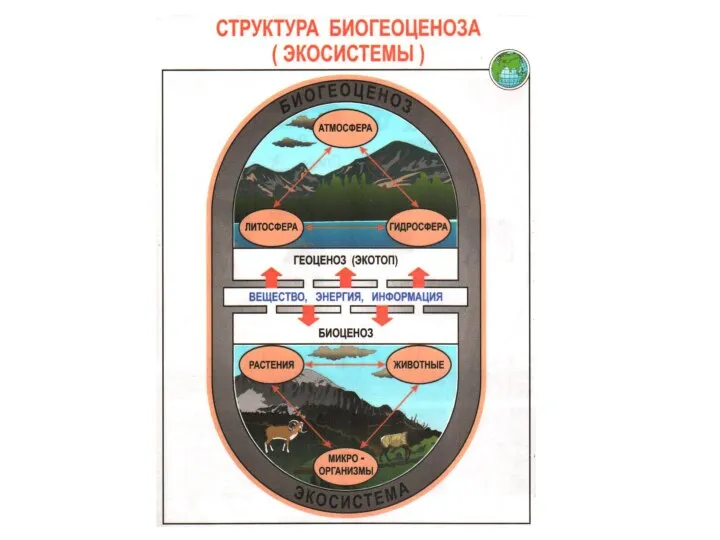

Слайд 2СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ

Структура экосистемы достаточно полно проявляется на примере

биогеоценоза, все компоненты которого

тесно связаны между собой единством территории, общим потоком энергии (от Солнца к автотрофам и от них к гетеротрофам), обменом биогенных химических элементов, сезонными колебаниями климатических условий, численностью и взаимной приспособленностью видов всех уровней организации.

Биоценозы, в отличие от биогеоценоза, включают только взаимосвязанные между собой живые организмы, обитающие в данной местности. Биоценоз — это, по сути, система популяций, населяющих тот или иной экотоп.

Биоценозы — группировки живых организмов, находящихся в стабильном равновесии, устойчивые во времени.

Слайд 4БИОЦЕНОЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ:

1) видовым разнообразием — числом видов растений, животных

и других организмов

(микробов, грибов), образующих биоценоз;

2) плотностью популяций — числом особей каждого вида в данном биоценозе;

3) биомассой — общим количеством живого органического вещества, выраженного в единицах массы. Количество биомассы, появившейся в биоценозе в единицу времени, называется продуктивностью.

Слайд 5Биологический вид - совокупность особей, обладающих наследственным сходством морфологических, физиологических и биохимических

особенностей, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, приспособленных к определенным условиям жизни, обладающих определенным типом взаимоотношений с абиотической (неживой, косной) и биотической (живой) средой и занимающих в природе определенную область, называемую ареал.

Виды отличаются друг от друга определенными признаками.

Слайд 6

Популяция – группировка особей одного вида с общим генофондом, сходной морфологией и

единым жизненным циклом.

Популяция является элементарной структурой вида, в виде которой вид существует в природе.

Популяция характеризуется признаками, объединяющими группу как единое целое, а не как отдельных особей в группе:

а) плотность популяции;

б) численность популяции;

в) рождаемость;

г) возрастной состав;

д) характер распределения в пределах территории;

е) смертность в популяции;

ж) тип роста.

Слайд 7

Популяция – группировка особей одного вида с общим генофондом, сходной морфологией и

единым жизненным циклом.

Популяция является элементарной структурой вида, в виде которой вид существует в природе.

Популяция характеризуется признаками, объединяющими группу как единое целое, а не как отдельных особей в группе:

а) плотность популяции;

б) численность популяции;

в) рождаемость;

г) возрастной состав;

д) характер распределения в пределах территории;

е) смертность в популяции;

ж) тип роста;

з) «социальная» организация.

Слайд 8Возрастная структура популяции — количественное соотношение

особей разного возраста. Возрастная структура обычно

представлена поколениями, каждое из которых является потомком предыдущих поколений. Различают три основных типа возрастной структуры:

— стабильную, где число особей разных возрастов равномерно меняется и носит характер нормального распределения (например, население стран Западной Европы);

— возрастающую, в которой преобладают молодые особи, такая популяция растет в числе или внедряется в экосистему (например,

население страны третьего мира);

— уменьшающуюся (отмирающую), в которой преобладают особи

старших возрастов, например, Россия 90-х гг. XX в.

В каждой популяции существует стремление сохранить стабильную структуру, обеспечивающую максимальное участие в размножении половозрелых особей. Возрастная структура — очень важная характеристика популяции, тесно связанная с понятиями рождаемости и смертности.

Слайд 9Важное значение для экосистемы имеет размещение особей, составляющих популяцию, в пространстве сообщества.

Оно может

быть:

— случайным, когда особи встречаются редко, особенно при недостаточной плотности популяции (у редких растений), либо малой конкуренции между ними (например, как у многих одиночно живущих пауков);

— равномерным, что бывает при сильной конкуренции (например, размещение стеблей злаков на лугу);

— групповым, при котором внутри популяции существуют зоны

плотного заселения и зоны разрежения, т.е. особи обитают группами (например, стаи птиц).

Группы в свою очередь сами могут распределяться случайно, равномерно или группами. Следует отметить, что в большинстве случаев живые организмы проявляют ту или иную степень скученности особей.

Слайд 10«Социальная» организация популяций, связана с образованием внутрипопуляционных групп и формированием стереотипных отношений

между особями. Главная цель такой организации — обеспечить устойчивое размножение и равномерную смену поколений. Выделяют два способа «социального» распределения особей:

1) семейный (одиночный), когда на одном участке обитает семья

(например, прайд львов) или отдельная особь; при этом границы

участка метятся, что гарантирует использование ресурсов (в первую очередь пищевых) всеми членами семьи и предотвращает перенаселение; границы в период размножения проницаемы или отсутствуют;

2) групповое размещение, при котором организмы способны изменять внешнюю среду в благоприятном для себя направлении (например, пчелы).

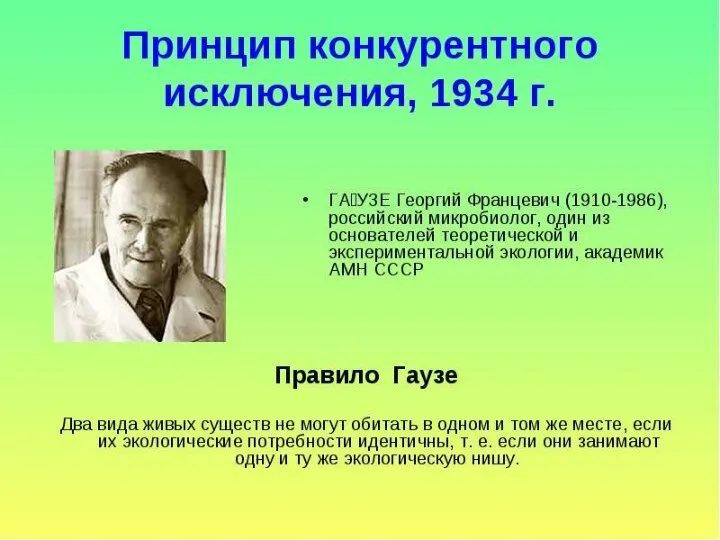

Слайд 12Экологическая ниша — это совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно

существование вида в природе.

Экологическую нишу можно представить как часть воображаемого многомерного пространства (гиперобъема), отдельные измерения которого

соответствуют факторам, необходимым для вида. Чем больше варьируется параметр (приспособленность вида к определенному экологическому фактору), тем шире экологическая ниша; она увеличивается и при ослабленной конкуренции.

В каждой экосистеме по разным причинам могут выявляться свободные экологические ниши, позволяющие внедряться в сообщество новым видам.

Слайд 13В современной экологии популяция рассматривается как элементарная единица процесса эволюции. Именно в

популяции появляются новые адаптации — системы признаков, с помощью которых достигается соответствие между организмом и его средой обитания. Все

адаптации имеют экологическую приуроченность к определенным условиям среды и формируются на протяжении всех стадий жизненного цикла особей вида в результате действия естественного отбора.

Таким образом, можно сказать, что адаптации отдельной популяции и вида в целом развиваются в процессе освоения экологической ниши.

Слайд 15По отношению к межбиоценотическим связям можно выделить три основные группы наземных экосистем:

1) стабильные сообщества, расположенные на равнинных междуречьях, в которых вынос веществ в другие экосистемы и получение их со стороны незначительны;

2) мало теряющие, но много получающие биоценозы, расположенные на низких уровнях рельефа, где накапливаются большие запасы органического вещества;

3) много теряющие, но мало получающие экосистемы на крутых склонах. Так образуется цепь экосистем, перераспределяющая вещество и энергию в биосфере.

Слайд 16Интенсивная хозяйственная деятельность человека ведет к замене естественных экосистем искусственными, в первую

очередь сельскохозяйственными, или агроценозами. В агроценозах растительный покров создается человеком и представлен обычно одним видом или сортом культивируемого растения и сопутствующими сорняками. Как и в любой экосистеме, в агроценозе существуют пищевые цепи. Комплексы организмов, за исключением культивируемых растений, в агроценозе формируются под влиянием естественного отбора. При этом человек, создавая условия для возделываемого вида, жестко подавляет другие виды — его деятельность становится дополнительным экологическим фактором. Агроценоз неспособен длительно существовать без вмешательства

человека, так как не обладает саморегуляцией.

Слайд 17Закрытая (искусственная) экосистема должна состоять из следующих компонентов:

— звено регенерации воды

и газовой среды (для поддержания состава кислорода в воздухе, удаления углекислого газа, а также

токсичных веществ, обогащения и регенерации воды, выделяемой организмами, и санитарно-гигиенической воды);

— звено обеспечения пищей и синтеза пищевых продуктов;

— звено удаления и утилизации отходов жизнедеятельности (сбор отходов, их переработка, очищение от запахов);

— устройства конденсирования влаги из газовой среды;

— санитарно-гигиенические устройства.

К настоящему времени создать эффективную искусственную экосистему, способную обеспечить жизнь человека в течение длительного времени, пока не удалось.

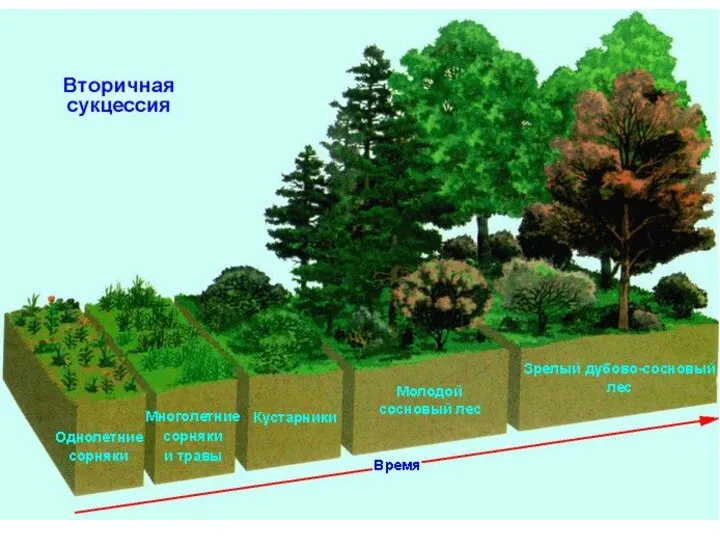

Слайд 18ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОСИСТЕМ

Экосистема живет и развивается как единое целое. В

природе менее устойчивые экосистемы со временем заменяются более устойчивыми.

Их смена определяется тремя факторами:

1) упорядоченным процессом развития экосистемы — установлением в ней стабильных взаимоотношений между видами;

2) изменением климатических условий;

3) модификацией физической среды под влиянием жизнедеятельности организмов, составляющих экосистему.

Геоэкологические аспекты природопользования

Геоэкологические аспекты природопользования Акция. Экологическая листовка

Акция. Экологическая листовка Экологические проблемы современной России и пути их решения

Экологические проблемы современной России и пути их решения Жизнь без отходов

Жизнь без отходов Аттестационная работа. Проект Посади свое дерево на земле

Аттестационная работа. Проект Посади свое дерево на земле Особо охраняемые территории РБ

Особо охраняемые территории РБ Устойчивое развитие электроэнергетики: активные энергетические комплексы

Устойчивое развитие электроэнергетики: активные энергетические комплексы Волонтерский отряд. Юные экологи. Тимашевский район МБОУ СОШ №6

Волонтерский отряд. Юные экологи. Тимашевский район МБОУ СОШ №6 Человек и гидросфера

Человек и гидросфера По экологической тропе здоровья

По экологической тропе здоровья Выхлопные газы

Выхлопные газы Чистота и комфорт черноморских пляжей

Чистота и комфорт черноморских пляжей Крышки добра

Крышки добра 10 реальных поступков во благо Родины

10 реальных поступков во благо Родины Изолирующие механизмы

Изолирующие механизмы Особенности современной экологической ситуации

Особенности современной экологической ситуации Загрязнение воздуха в Канаде отходами промышленного производства

Загрязнение воздуха в Канаде отходами промышленного производства Экотимуровцы г. Минска

Экотимуровцы г. Минска Экосистема. Структура экосистемы

Экосистема. Структура экосистемы Мне не всё равно. Проблема мусора: Как решить. Начни с себя

Мне не всё равно. Проблема мусора: Как решить. Начни с себя Резиновая плитка из переработанных шин и отходов РТИ

Резиновая плитка из переработанных шин и отходов РТИ Экология для 2-3 классов [восстановлен]

Экология для 2-3 классов [восстановлен] Эколята - друзья и защитники природы

Эколята - друзья и защитники природы Роль води у природі

Роль води у природі Способы очищения воды, основанных на физических принципах

Способы очищения воды, основанных на физических принципах 20170628_vorotnikov_o.a._urok_-_igra._po_zapovednym_tropam_baykala

20170628_vorotnikov_o.a._urok_-_igra._po_zapovednym_tropam_baykala Введение в прикладную экологию. Предмет и задачи экологии

Введение в прикладную экологию. Предмет и задачи экологии Мусор - глобальная проблема человечества

Мусор - глобальная проблема человечества