Слайд 2классическая наука

Этот этап характеризуется рядом специфических особенностей:

--стремлением к завершѐнной системе знаний,

фиксирующей истину в окончательном виде;

- механистичностью – представлением мира машиной, состоящей из элементов разной степени сложности;

- натурализмом – признанием идеи самодостаточности природы, управляемой естественными, объективными законами;

- метафизичностью – рассмотрением природы как неизменного, неразвивающегося це- лого;

- доминированием количественного сопоставления и оценки всех явлений над качественным;

- причинно-следственным автоматизмом – объяснением всех природных явлений естественными причинами; .

Слайд 3Классическая наука

В XIX веке наука оставалась в целом механистической и метафизической, но

в ней постепенно утвердились идеи всеобщей связи, и началось стихийное проникновение диалектических воззрений

создание электромагнитной картины мира:основные законы мироздания – не законы механики, а законы электродинамики

Электромагнитные взаимодействия определяют взаимодействия между ядрами и электронами в атомах и молекулах. К электромагнитному взаимодействию сводится и большинство сил, проявляющихся в макроскопических процессах – силы упругости, трения, химические связи.

Слайд 4Жан-Батист-Антуан-Пьер Ламарк

(1744–1829 гг.)

создал первую целостную концепцию эволюции живой природы.

Провозгласив принцип эволюции всеобщим

законом развития живой природы, Ламарк не открыл причин развития. Он полагал, что приобретенные под влиянием внешней среды изменения в живых организмах становятся наследственными и служат причиной образования новых видов. Но передачу по наследству приобретенных изменений Ламарк доказать не сумел.

Главная его заслуга – создание первого в истории науки целостного, систематического эволюционного учения.

Слайд 5Три великих открытия: теория клетки

клеточная теория строения живых организмов (немецкие

ученые М.Шлейден и Т.Шванн – 1838-39г.). высшие растительные и животные организмы в своѐм развитии подчиняются определѐнным общим законам: в частности, они начинают жизнь с единой клетки, которая делится, каждая вновь возникшая тоже делится, и так строится весь организм.

Клеточная теория доказала внутреннее единство всего живого и указала на единство происхождения и развития всех живых существ. Она утвердила общность происхождения, а также единство строения и развития растений и животных.

Слайд 6Три великих открытия:

закон сохранения и превращения энергии (Ю.Майер, Д.Джоуль, Э.Ленц –

40-е гг.) согласно которому энергия не возникает из ничего и не исчезает, а переходит из одной формы в другую, показал, что физические явления (теплота, свет, электричество, магнетизм и др.) взаимосвязаны, переходят при определенных условиях друг в друга и представляют собой лишь различные формы движения в природе. А энергия суть общая количественная мера различных форм движения материи.

Слайд 7Три великих открытия:теория эволюции

эволюционная теория Ч.Дарвина (1809-1882), созданная в 50-60-х гг. растительные

и животные организмы являются результатом длительного естественного развития (эволюции) органического мира, в основе которого лежит естественный отбор и борьба за существование.

«Нанесла второй ощутимый удар по самолюбию человека» - З. Фрейд

Слайд 8Революция в естествознании конца XIX – начала XXвв. Неклассическая наука.

В 1895–1896

гг. были открыты лучи В.-К. Рентгена, радиоактивность (А.-Г. Беккерель), радий (Мария и Пьер Кюри) и др.

В 1897 г. английский физик Д.Томсон (1856-1940) открыл первую элементарную частицу, составную часть атома – электрон

• 1900 г. – немецкий физик М.Планк (1858-1947) предложил рассматривать энергию электромагнитного излучения как величину дискретную, которая может передаваться только отдельными, хотя и очень небольшими, порциями - квантами. Эта гениальная догадка легла в основу квантовой теории.

Слайд 9Неклассическая наука

В 1911 г. Английский физик Э. Резерфорд (1871-1937) экспериментально устанавливает, что

атомы имеют ядро, в котором сосредоточена вся их масса, создает планетарную модель строения атома.

1913 г. – датский физик Нильс Бор (1885-1962) модифицирует модель Резерфорда и создает новую модель атома, получившую название квантовой модели Резерфорда-Бора. Это была последняя наглядная модель атома.

Эти открытия положили начало «новой» атомистике: потерпела крах теория о дискретном, прерывистом строении материи, состоящей из неделимых частиц, атомов – последних «кирпичиков» мироздания. Современная теория признаѐт многообразие молекул, атомов, элементарных частиц и других микрообъектов в структуре материи, их неисчерпаемую сложность, способность превращения из одних форм в другие. Материя отныне «предстаѐт» перед исследователями одновременно дискретно и непрерывно

Слайд 10Неклассическая наука

В 1924 г. французский физик Луи де Бройль (1892-1987) выдвинул идею

о двойственной, корпускулярно-волновой природе не только электромагнитного излучения, но и других микрочастиц. Электрон проявляет себя и как частица, и как волна. Возникла новая фундаментальная физическая теория — квантовая механика

В 1926 г. австрийский физик-теоретик Э. Шредингер (1887-1961) вывел основное уравнение волновой механики,

1927 г. немецкий физик В. Гейзенберг (1901-1976) сформулировал принцип неопределенности, утверждавший: значения координат и импульсов микрочастиц не могут быть названы одновременно и с высокой степенью точности. принцип не «отменяет» причинность в микромире, а выражает ее в специфической форме – в форме статистических закономерностей и вероятностных зависимостей.

Слайд 11Теория относительности (релятивистская)

Физик-теоретик А.Эйнштейн (1879-1955) создает специальную (1905) и общую теорию относительности

(1916).

«Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и время сохранились бы. Теория относительности утверждает, что вместе с материей исчезли бы пространство и время».

Эйнштейн устанавливает зависимость пространства и времени, с одной стороны, от материи и движения, с другой («замедление» времени, «искривление» пространства) . При этом четырехмерное пространство-время подчиняется законам неэвклидовой геометрии

Слайд 12Кот Шредингера

В 1926 г. Э. Шредингер получил уравнение для волновой функции и

применил его к атому водорода, были описаны волновые свойства электрона в атоме водорода.

А теперь мысленный эксперимент. Берем кота и сажаем его в ящик. Туда же помещаем колбу с ядовитым газом, радиоактивный атом и счетчик Гейгера. Радиоактивный атом может распасться в любой момент, а может не распасться. Если он распадется, счетчик засечет радиацию, нехитрый механизм разобьет колбу с газом, и наш кот погибнет. Если нет — кот останется жив.

Закрываем ящик. С этого момента с точки зрения квантовой механики наш атом находится в состоянии неопределенности — он распался с вероятностью 50% и не распался с вероятностью 50%. До того, как мы откроем ящик и заглянем туда (произведем наблюдение), он будет находиться в обоих состояниях сразу. А поскольку судьба кота напрямую зависит от состояния этого атома, выходит, что кот тоже буквально жив и мертв одновременно («...размазывая живого и мёртвого кота (простите за выражение) в равных долях…» — пишет автор эксперимента). Именно так эту ситуацию описала бы квантовая теория.

Слайд 131927 г. – немецкий физик В.Гейзенберг (1901-76) сформулировал принцип неопределенности, устанавливающий невозможность

точного определения одновременно значений координат и импульсов (количества движения) микрочастиц вследствие их двойственной противоречивой (корпускулярно-волновой) природы.(Картина мира либо неполна, либо неверна)

Н.Бор выдвинул общий принцип дополнительности: Ни одна теория не может описать объект столь исчерпывающим образом, чтобы исключить возможность альтернативных подходов. «Несовместимости» с точки зрения классической науки в рамках неклассической не исключают, а дополняют друг друга. Микрочастицы имеют потенциальную способность проявлять корпускулярные или волновые свойства в зависимости от условий наблюдения.

Слайд 14Результаты открытий:

классическая механика приобрела четкую, ограниченную сферу применения своих законов и принципов,

а именно в макромире – для характеристики медленных движений макрообъектов.

на основе достижений физики успешно развивались другие области научных знаний: химия, астрономия, биология и др.

зарождается новый этап в развитии научных знаний - неклассическая наука (с нач. ХХ в. до 70-х гг. ХХ в.)

в области физики – создание теории относительности и квантовой механики

в области биологии – создание генетики

появление новых наук – космонавтики и кибернетики

Слайд 15Научная картина мира

активная роль субъекта позн-я. Он рассматривался уже не как дистанцированный

от изучаемого мира, а как находящийся внутри него, детерминированный им.

Изменяется понимание предмета знания: им стала теперь не реальность "в чистом виде, а некоторый ее срез, заданный через призму принятых теоретических и операционных средств и способов ее освоения субъектом.

Допускается истинность нескольких отличающихся др. от др. конкретных теоретических описаний одной и той же реальности.

в квантово-релятивистской физике в кач-ве необходимого условия выдвигается требование четкой фиксации особенностей средств наблюдения, к-рые взаимодействуют с объектом.

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчёта. Динамика материальной точки

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчёта. Динамика материальной точки Ангармонизм, упругость

Ангармонизм, упругость Исследование одномерной схемы Йе на устойчивость

Исследование одномерной схемы Йе на устойчивость Теория упругости. Основные положения, допущения и обозначения

Теория упругости. Основные положения, допущения и обозначения Строительная механика, ее цели, задачи и методы

Строительная механика, ее цели, задачи и методы Автоколебания. Транзистор. Генератор незатухающих колебаний

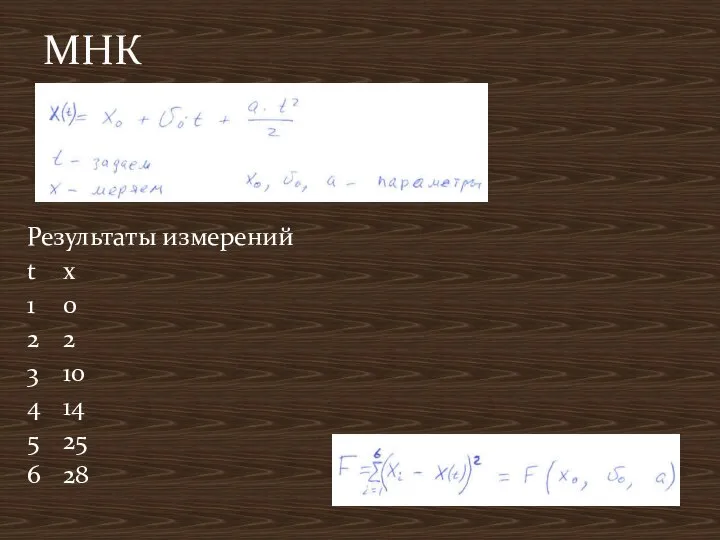

Автоколебания. Транзистор. Генератор незатухающих колебаний Метрология. МНК. Результаты измерений

Метрология. МНК. Результаты измерений Свет. Свойства света

Свет. Свойства света Разводка оптоволоконного кабеля между УстьКаменогорском и Урджаром

Разводка оптоволоконного кабеля между УстьКаменогорском и Урджаром Нормально-открытый (NO), нормально-закрытый (NC) полупроводниковый контакт

Нормально-открытый (NO), нормально-закрытый (NC) полупроводниковый контакт Оптические МЭМС. Актуаторы для оптических МЭМС-микрозеркала. Технология DLP

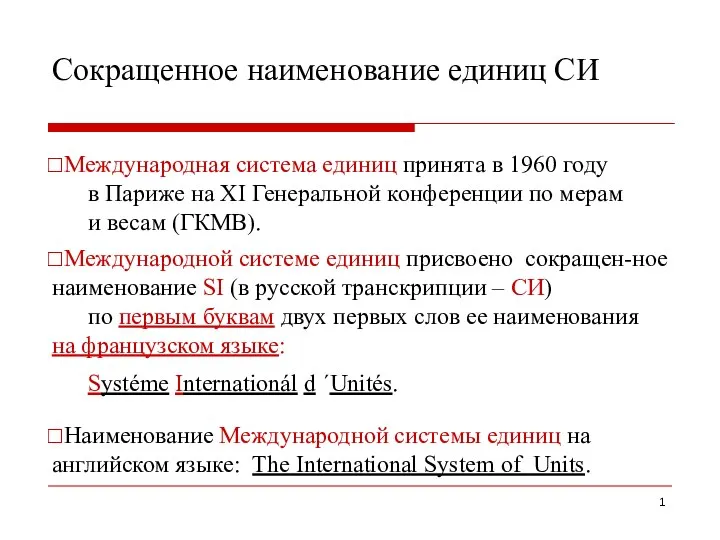

Оптические МЭМС. Актуаторы для оптических МЭМС-микрозеркала. Технология DLP Сокращенное наименование единиц СИ

Сокращенное наименование единиц СИ Снегоплавилка. Идея проекта

Снегоплавилка. Идея проекта Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера Апертурные искажения. Форма и функция прозрачности развертывающего элемента

Апертурные искажения. Форма и функция прозрачности развертывающего элемента Обслуживание тормозной системы

Обслуживание тормозной системы Рычаги и шкивы

Рычаги и шкивы Гравитационное взаимодействие

Гравитационное взаимодействие Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов автомобилей Физические величины и их измерения. Урок 2. 7 класс

Физические величины и их измерения. Урок 2. 7 класс Механическое движение (7 класс)

Механическое движение (7 класс) Зарождение теории относительности

Зарождение теории относительности Работа сил тяжести и упругости. Потенциальная энергия

Работа сил тяжести и упругости. Потенциальная энергия Электрический ток и его действия

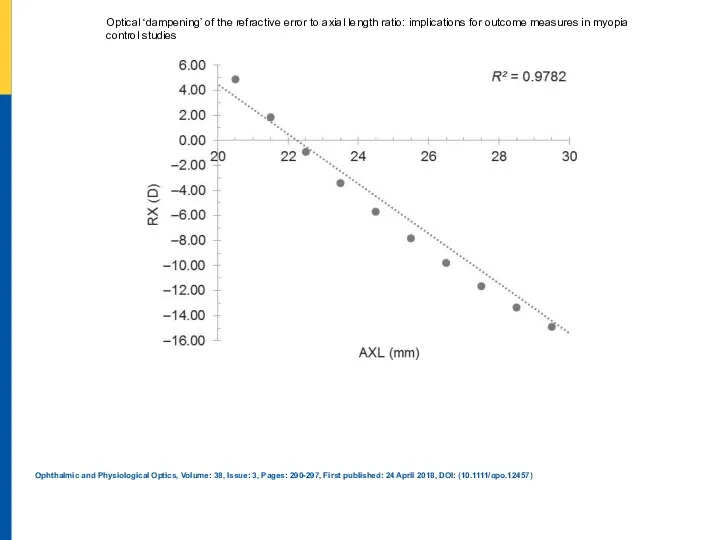

Электрический ток и его действия Ophthalmic and Physiological Optics, Volume

Ophthalmic and Physiological Optics, Volume Физика для химиков. День четвертый - электричество

Физика для химиков. День четвертый - электричество Презентация на тему Напряженность электростатического поля

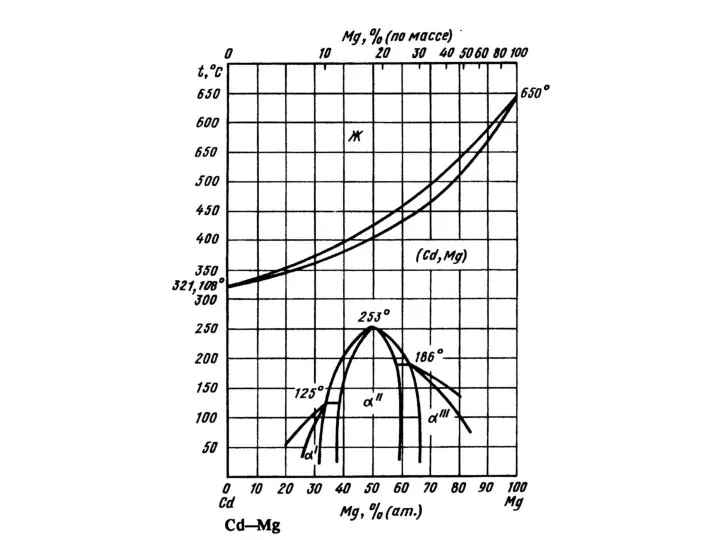

Презентация на тему Напряженность электростатического поля  Промежуточные фазы. Электронные соединения

Промежуточные фазы. Электронные соединения