Содержание

- 2. Нагревание широко применяют в химической технике для ускорения многих массообменных процессов и химических превращений. В зависимости

- 3. Для нагревания применяют преимущественно насыщенный водяной пар давлением до 1–1,2 МПа. Использование пара более высокого давления

- 4. Нагревание «острым» паром При таком способе водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую жидкость; конденсируясь, он отдает

- 5. Нагревание «глухим» паром. В том случае, когда нагреваемая жидкость может взаимодействовать с водой, или контакт между

- 6. НАГРЕВАНИЕ ТОПОЧНЫМИ ГАЗАМИ Нагревание топочными газами – самый старый способ обогрева в химической промышленности. Этим способом

- 7. НАГРЕВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ При нагревании многих материалов для сохранения качества продуктов или обеспечения безопасной работы недопустим

- 8. ОХЛАЖДЕНИЕ В химической технике очень часто возникает необходимость охлаждать газы, пары и жидкости. Для их охлаждения

- 9. КОНДЕНСАЦИЯ В химической технике широко распространены процессы конденсации (ожижения) паров различных веществ путем отвода от них

- 10. ВЫПАРИВАНИЕ Выпаривание – процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого летучего растворителя в виде

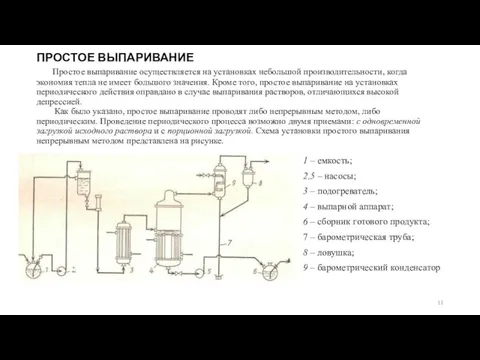

- 11. ПРОСТОЕ ВЫПАРИВАНИЕ Простое выпаривание осуществляется на установках небольшой производительности, когда экономия тепла не имеет большого значения.

- 12. Материальный баланс простого выпаривания может быть выражен двумя равенствами: Gн = Gк + W , Gн

- 13. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ Аппараты, предназначенные для проведения тепловых процессов, называют теплообменными. Эти аппараты имеют разнообразное конструктивное оформление,

- 14. РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ Существенным для теплообменных аппаратов рекуперативного типа является наличие стенки из теплопроводного материала разделяющей

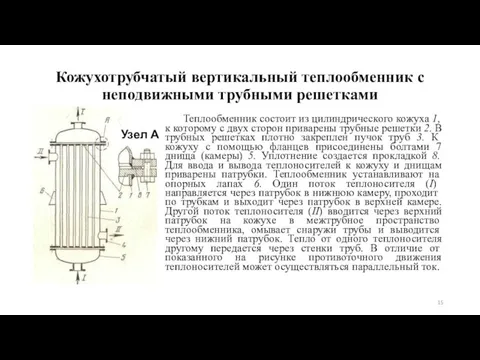

- 15. Кожухотрубчатый вертикальный теплообменник с неподвижными трубными решетками Теплообменник состоит из цилиндрического кожуха 1, к которому с

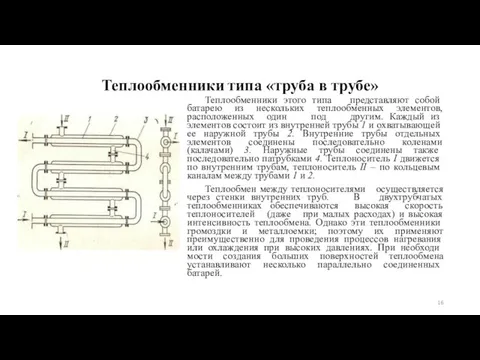

- 16. Теплообменники типа «труба в трубе» Теплообменники этого типа представляют собой батарею из нескольких теплообменных элементов, расположенных

- 18. Скачать презентацию

Слайд 2 Нагревание широко применяют в химической технике для ускорения многих массообменных процессов и

Нагревание широко применяют в химической технике для ускорения многих массообменных процессов и

Наибольшее распространение в химической технике получили следующие методы нагревания: водяным паром, топочными газами, промежуточными теплоносителями, электрическим током.

Слайд 3 Для нагревания применяют преимущественно насыщенный водяной пар давлением до 1–1,2 МПа. Использование

Для нагревания применяют преимущественно насыщенный водяной пар давлением до 1–1,2 МПа. Использование

Широкому распространению нагревания водяным паром способствуют достоинства этого метода обогрева, а именно:

большое количество тепла, выделяющегося при конденсации единицы массы водяного пара (2260–1990 кДж на 1 кг конденсирующегося пара при давлениях соответственно 0,1–1,2 МПа);

высокий коэффициент теплоотдачи от конденсирующего пара к стенке – порядка 5000–18 000 Вт/(м2-°С);

равномерность обогрева (так как конденсация пара происходит при постоянной температуре).

НАГРЕВАНИЕ ВОДЯНЫМ ПАРОМ

Слайд 4Нагревание «острым» паром

При таком способе водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую

Нагревание «острым» паром

При таком способе водяной пар вводится непосредственно в нагреваемую

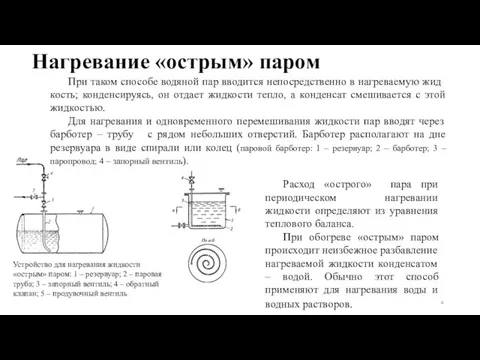

Для нагревания и одновременного перемешивания жидкости пар вводят через барботер – трубу с рядом небольших отверстий. Барботер располагают на дне резервуара в виде спирали или колец (паровой барботер: 1 – резервуар; 2 – барботер; 3 – паропровод; 4 – запорный вентиль).

Расход «острого» пара при периодическом нагревании жидкости определяют из уравнения теплового баланса.

При обогреве «острым» паром происходит неизбежное разбавление нагреваемой жидкости конденсатом – водой. Обычно этот способ применяют для нагревания воды и водных растворов.

Устройство для нагревания жидкости «острым» паром: 1 – резервуар; 2 – паровая труба; 3 – запорный вентиль; 4 – обратный клапан; 5 – продувочный вентиль

Слайд 5Нагревание «глухим» паром.

В том случае, когда нагреваемая жидкость может взаимодействовать с

Нагревание «глухим» паром.

В том случае, когда нагреваемая жидкость может взаимодействовать с

Греющий «глухой» пар целиком конденсируется и выводится из парового пространства нагревательного аппарата в виде конденсата. Температуру конденсата можно с достаточной точностью принять равной температуре насыщенного греющего пара.

Расход «глухого» пара при непрерывном нагревании жидкости также определяют из уравнения теплового баланса.

Слайд 6НАГРЕВАНИЕ ТОПОЧНЫМИ ГАЗАМИ

Нагревание топочными газами – самый старый способ обогрева в химической

НАГРЕВАНИЕ ТОПОЧНЫМИ ГАЗАМИ

Нагревание топочными газами – самый старый способ обогрева в химической

Особенностью нагрева дымовыми газами являются «жесткие» условия нагревания: значительные перепады температур и небольшие коэффициенты теплоотдачи от дымовых газов к стенкам обогреваемых аппаратов 15–35 Вт/(м2-°С). Благодаря большим температурным перепадам при нагревании дымовыми газами достигаются высокие тепловые нагрузки. Однако этот метод нагревания имеет ряд недостатков: трудно регулировать процесс и избежать перегрева материалов из-за неравномерности обогрева; при разбавлении дымовых газов большим количеством воздуха происходит окисление металлов; и, наконец, следует отметить огнеопасность обогрева дымовыми газами.

Для изготовления нагревательной аппаратуры при нагревании до 420 °С применяют обычные углеродистые стали, до 420–520 °С – легированные стали, до 520–1000 °С – специальные жаростойкие и жаропрочные стали.

Непосредственное нагревание топочными газами осуществляется в трубчатых печах, а также в печах для реакционных котлов или автоклавов.

Слайд 7НАГРЕВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ

При нагревании многих материалов для сохранения качества продуктов или обеспечения

НАГРЕВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ

При нагревании многих материалов для сохранения качества продуктов или обеспечения

В качестве промежуточных теплоносителей применяют минеральные масла, перегретую воду, высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ), расплавленные смеси солей и др.

Нагревание топочными газами через жидкостную баню относится к простейшим способам нагревания промежуточными теплоносителями.

В случае нагревания на масляной бане (до температур 200–250 °С) аппарат снабжают рубашкой, заполненной маслом. Топочные газы омывают рубашку и передают тепло маслу, а масло через стенки аппарата – обрабатываемым материалам. Рубашка соединена трубопроводом с расширительным бачком, в который перетекает часть масла, когда объем его увеличивается при нагревании. В этот же бачок выбрасывается масло при бурном вскипании влаги (почти всегда содержащейся в свежем масле) в случае нагревания масла выше 100–120 °С.

Нагревание через жидкостные бани не обеспечивает высоких коэффициентов теплопередачи, так как в рубашке в жидком промежуточном теплоносителе возникают только очень слабые конвекционные токи. Для повышения коэффициентов теплопередачи используют установки с циркулирующим жидким промежуточным теплоносителем.

Нагревание дымовыми газами с циркулирующим жидким промежуточным теплоносителем. Этот процесс осуществляется на установках с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Слайд 8ОХЛАЖДЕНИЕ

В химической технике очень часто возникает необходимость охлаждать газы, пары и жидкости.

ОХЛАЖДЕНИЕ

В химической технике очень часто возникает необходимость охлаждать газы, пары и жидкости.

В зависимости от времени года и климатических условий охлаждение воздухом осуществляется до 25–30 °С. Водой удается охладить теплоносители до более низких температур. Обычно температуру охлаждающей воды, которая также зависит от времени года и климатических условий, принимают равной 15– 25 °С. Вода, отбираемая из артезианских скважин, имеет температуру 8–12 °С.

Охлаждение водой и воздухом осуществляют в различных теплообменниках, при этом охлаждающая и охлаждаемая среды либо разделены стенкой (если контакт между этими средами по каким-либо причинам недопустим), либо непосредственно контактируют между собой.

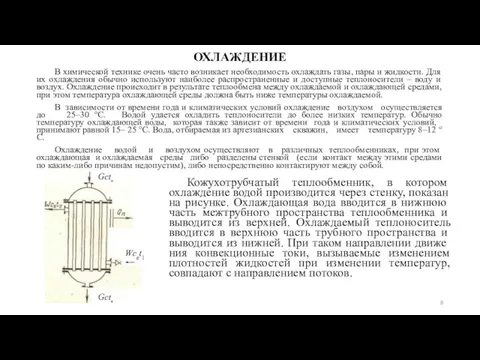

Кожухотрубчатый теплообменник, в котором охлаждение водой производится через стенку, показан на рисунке. Охлаждающая вода вводится в нижнюю часть межтрубного пространства теплообменника и выводится из верхней. Охлаждаемый теплоноситель вводится в верхнюю часть трубного пространства и выводится из нижней. При таком направлении движения конвекционные токи, вызываемые изменением плотностей жидкостей при изменении температур, совпадают с направлением потоков.

Wcвt1

Gctк

Gctн

Слайд 9КОНДЕНСАЦИЯ

В химической технике широко распространены процессы конденсации (ожижения) паров различных веществ путем

КОНДЕНСАЦИЯ

В химической технике широко распространены процессы конденсации (ожижения) паров различных веществ путем

Различают два вида конденсации: 1) поверхностную (или просто конденсацию), при которой конденсирующиеся пары и охлаждающий агент разделены стенкой и конденсация паров происходит на внутренней или внешней поверхности холодной стенки; 2) конденсацию смешением, при которой конденсирующиеся пары непосредственно соприкасаются с охлаждающим агентом.

Поверхностная конденсация осуществляется в теплообменниках – поверхностных конденсаторах. В общем случае в поверхностный конденсатор поступает перегретый пар. Очень часто охлаждающим агентом является вода.

Конденсация смешением. Если конденсации подвергаются пары жидкостей, не растворимых в воде, или пар, являющийся неиспользуемым отходом того или иного процесса, охлаждение и конденсацию этих паров можно проводить путем непосредственного смешения с водой. Этот процесс осуществляется в аппаратах, называемых конденсаторами смешения.

В зависимости от способа вывода из аппаратов потоков различают мокрые и сухие конденсаторы смешения.

Слайд 10ВЫПАРИВАНИЕ

Выпаривание – процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого летучего

ВЫПАРИВАНИЕ

Выпаривание – процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого летучего

Процесс выпаривания относится к числу широко распространенных. Последнее объясняется тем, что многие вещества, например едкий натр, едкое кали, аммиачная селитра, сульфат аммония и др., получают в виде разбавленных водных растворов, а на дальнейшую переработку и транспорт они должны поступать в виде концентрированных продуктов.

В химической технике используют следующие основные способы выпаривания: простое выпаривание, проводимое как непрерывным, так и периодическим методами, многократное выпаривание, осуществляемое только непрерывно, и выпаривание с применением теплового насоса. Два последних способа проведения процесса обеспечивают значительную экономию тепла и поэтому имеют преобладающее значение.

Все перечисленные процессы проводят как под давлением, так и под вакуумом, в зависимости от параметров греющего пара и свойств выпариваемых растворов.

Слайд 11ПРОСТОЕ ВЫПАРИВАНИЕ

Простое выпаривание осуществляется на установках небольшой производительности, когда экономия тепла

ПРОСТОЕ ВЫПАРИВАНИЕ Простое выпаривание осуществляется на установках небольшой производительности, когда экономия тепла

1 – емкость;

2,5 – насосы;

3 – подогреватель;

4 – выпарной аппарат;

6 – сборник готового продукта;

7 – барометрическая труба;

8 – ловушка;

9 – барометрический конденсатор

Слайд 12 Материальный баланс простого выпаривания может быть выражен двумя равенствами:

Gн = Gк

Материальный баланс простого выпаривания может быть выражен двумя равенствами:

Gн = Gк

где Gн – количество поступающего раствора, кг/ч; Gк – количество упаренного раствора, кг/ч; W – количество выпариваемой воды, кг/ч; ха и хк – соответственно начальная и конечная концентрации раствора, % (масс).

Слайд 13ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Аппараты, предназначенные для проведения тепловых процессов, называют теплообменными. Эти аппараты имеют

ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Аппараты, предназначенные для проведения тепловых процессов, называют теплообменными. Эти аппараты имеют

В рекуперативных аппаратах – рекуператорах – теплоносители разделены стенкой и тепло передается от одного теплоносителя к другому через эту разделяющую их стенку.

В регенеративных аппаратах – регенераторах – одна и та же поверхность твердого тела омывается попеременно различными теплоносителями. При омывании твердого тела одним из теплоносителей оно нагревается за счет его тепла; при омывании твердого тела другим теплоносителем оно охлаждается, передавая тепло последнему. Таким образом, в регенераторах, кроме теплоносителей, обменивающихся теплом, необходимо наличие твердых тел, которые воспринимают тепло от одного теплоносителя и аккумулируют его, а затем отдают другому.

В смесительных аппаратах передача тепла происходит при непосредственном соприкосновении и смешении теплоносителей.

Слайд 14РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Существенным для теплообменных аппаратов рекуперативного типа является наличие стенки из

РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

Существенным для теплообменных аппаратов рекуперативного типа является наличие стенки из

В зависимости от конструктивного выполнения поверхности теплообмена рекуператоры разделяют на теплообменники – кожухотрубчатые, двухтрубчатые, змеевиковые, спиральные, оросительные, специальные – и на трубчатые выпарные аппараты.

Кожухотрубчатые теплообменники – наиболее распространенный в химической технике тип теплообменной аппаратуры. Они допускают создание больших поверхностей теплообмена в одном аппарате, просты в изготовлении и надежны в работе.

Слайд 15Кожухотрубчатый вертикальный теплообменник с неподвижными трубными решетками

Теплообменник состоит из цилиндрического кожуха 1,

Кожухотрубчатый вертикальный теплообменник с неподвижными трубными решетками

Теплообменник состоит из цилиндрического кожуха 1,

Узел А

Слайд 16Теплообменники типа «труба в трубе»

Теплообменники этого типа представляют собой батарею из нескольких теплообменных

Теплообменники типа «труба в трубе»

Теплообменники этого типа представляют собой батарею из нескольких теплообменных

Теплообмен между теплоносителями осуществляется через стенки внутренних труб. В двухтрубчатых теплообменниках обеспечиваются высокая скорость теплоносителей (даже при малых расходах) и высокая интенсивность теплообмена. Однако эти теплообменники громоздки и металлоемки; поэтому их применяют преимущественно для проведения процессов нагревания или охлаждения при высоких давлениях. При необходимости создания больших поверхностей теплообмена устанавливают несколько параллельно соединенных батарей.

Учебно-исследовательская работа. Подними лед спичкой

Учебно-исследовательская работа. Подними лед спичкой Трубки каркаса автомобильного кресла различной номенклатуры (прямые трубные заготовки)

Трубки каркаса автомобильного кресла различной номенклатуры (прямые трубные заготовки) Кто хочет стать отличником?

Кто хочет стать отличником? Задачи для курсовой работы

Задачи для курсовой работы Велотренажёр как альтернативный источник энергии

Велотренажёр как альтернативный источник энергии Исследовательская работа по физике на тему: Искусственные источники света и их практическая ценность. Автор: Дуров Лев 9б класс Н

Исследовательская работа по физике на тему: Искусственные источники света и их практическая ценность. Автор: Дуров Лев 9б класс Н § 4. Физические величины. Измерение физических величин

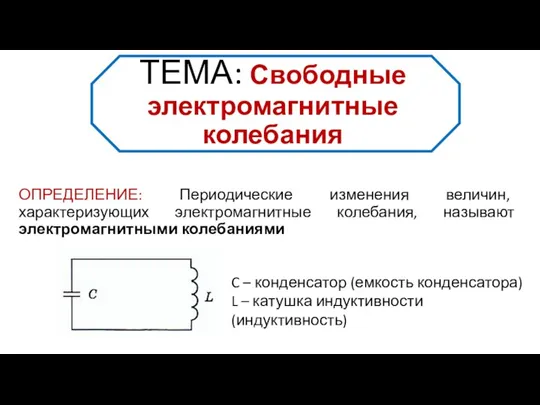

§ 4. Физические величины. Измерение физических величин Свободные электромагнитные колебания

Свободные электромагнитные колебания Жидкое состояние вещества

Жидкое состояние вещества Электрический ток. Соединения проводников

Электрический ток. Соединения проводников Кросс-дисциплинарный межфакультетский учебный модуль КВАНТУМ

Кросс-дисциплинарный межфакультетский учебный модуль КВАНТУМ Презентация на тему Термоядерные реакции

Презентация на тему Термоядерные реакции  Проектирование космического аппарата для посадки на космическое тело с малым гравитационным полем

Проектирование космического аппарата для посадки на космическое тело с малым гравитационным полем Кривошипно-шатунный механизм двигателя (КШМ)

Кривошипно-шатунный механизм двигателя (КШМ) Голография и ее применение

Голография и ее применение Установочная сессия для специальности СОДП. Курс физики

Установочная сессия для специальности СОДП. Курс физики Электрод с активной массой

Электрод с активной массой Стационарное электрическое поле

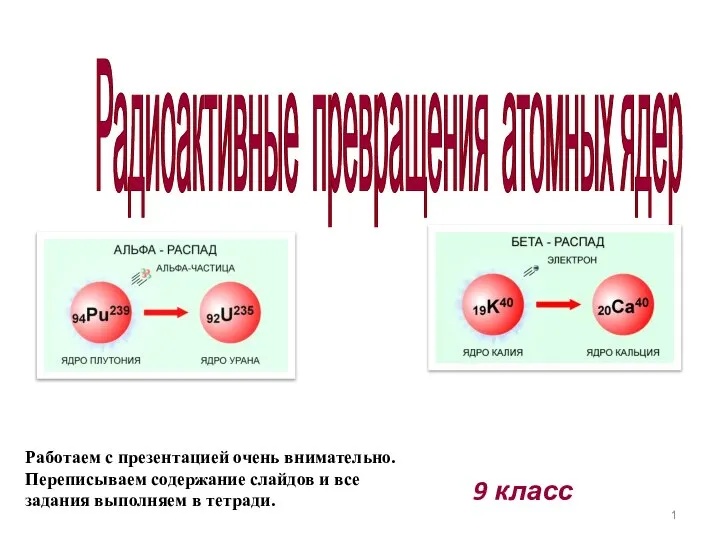

Стационарное электрическое поле Радиоактивные превращения атомных ядер. Закон радиоактивного распада

Радиоактивные превращения атомных ядер. Закон радиоактивного распада Учение М.В. Ломоносова о свете и цвете в контексте натурфилософии и художественных исканий середины XVII века

Учение М.В. Ломоносова о свете и цвете в контексте натурфилософии и художественных исканий середины XVII века Постоянный ток. Сила тока. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Виды соединения проводников

Постоянный ток. Сила тока. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Виды соединения проводников Волновые явления Механические волны Звуковые волны

Волновые явления Механические волны Звуковые волны Расчёт расхода электроэнергии

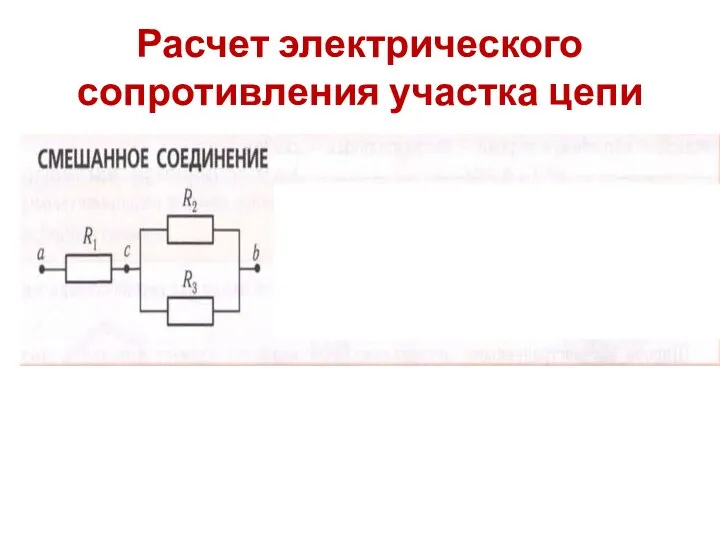

Расчёт расхода электроэнергии Расчёт сопротивления электрических цепей

Расчёт сопротивления электрических цепей Теоретические основы механики грунтов

Теоретические основы механики грунтов Резонанс механических колебаний

Резонанс механических колебаний "Масса тела. Плотность вещества".

"Масса тела. Плотность вещества". Циркуляция вод океана

Циркуляция вод океана