Содержание

- 2. СОДЕРЖАНИЕ: Введение………………………………………………………………………………………………………..……………………...………3 1. Крестьянская реформа….…………..……………….…...…..…......................................................................…5 2. Земская реформа…………………………………………………………………………………………….…………………….……...8 3. Городская реформа……………………………………………………………………………………………………………..….…….11 4. Судебная реформа…………………………………………………………………………………………………………………….….13 5. Военные

- 3. ВВЕДЕНИЕ Александр II вступил на престол в 1856 году, находясь под самым сильным впечатлением от проигранной

- 4. ВВЕДЕНИЕ Титов А.А., Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. в своих работах [1][3] описывают реформы Александра II. Толмачев

- 5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ. Цель: определить причины, ход и следствия реформ Александра II. Задачи работы: 1.

- 6. Одной из главных и чрезвычайно сложных задач, вставших перед царским правительством, было добиться хотя бы формального

- 7. КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В 1859 году все местные проекты поступили в распоряжение Редакционной комиссии, которая должна была

- 8. КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА Крестьянская реформа, резко изменившая базовые социально-экономические отношения в стране, предопределила целый ряд других преобразований:

- 9. ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА В 1864 году Александр II подписал «Земские положения», в соответствии с которыми в России

- 10. ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА Все население уезда делилось на три группы (курии): 1) землевладельцев; 2) городских избирателей; 3)

- 11. ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА Недостатки российского земства были очевидны: урезанная структура – отсутствие волостных земств на низшем уровне

- 12. ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА В 1870 году в России вводится «Городовое положение». В соответствии с ним, в более

- 13. ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА Функции городского самоуправления были сродни с земскими: думы и управы занимались делами, связанными с

- 14. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА В 1864 году были утверждены «Судебные уставы», в соответствии с которыми старый канцелярский чиновничий

- 15. СУДЕБНАЯ РЕФОРМА Принципиально новый характер носил и весь судебный процесс. В отличие от старого, в ходе

- 16. ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ Военные реформы представляли собой целый комплекс мер, направленных на то, чтобы повысить боеспособность российских

- 17. ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ Важной составляющей военных реформ стало перевооружение армии и флота. На флоте, которым управлял энергичный

- 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Эти преобразования решили ряд давно наболевших социально-экономических проблем, расчистили дорогу для развития капитализма в России,

- 19. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Титов А.А. Реформы Александра II и их судьба. М. 1910 – 200с.

- 21. Скачать презентацию

![ВВЕДЕНИЕ Титов А.А., Чистяков О.И., Новицкая Т.Е. в своих работах [1][3] описывают](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/843357/slide-3.jpg)

Политическая школа Великобритании

Политическая школа Великобритании Комсомол в нашей судьбе

Комсомол в нашей судьбе Международный день чая

Международный день чая Военное строительство и оборонно-массовая работа на Южном Урале в предвоенные годы

Военное строительство и оборонно-массовая работа на Южном Урале в предвоенные годы Китай накануне национальной революции 1925-1927 гг

Китай накануне национальной революции 1925-1927 гг New Beginnings The First Romanov

New Beginnings The First Romanov Великий перелом. Индустриализация

Великий перелом. Индустриализация Петр I и Нижегородский край

Петр I и Нижегородский край Эпоха дворцовых переворотов Екатерина I и Петр II

Эпоха дворцовых переворотов Екатерина I и Петр II Борьба Руси с иноземными нашествиями в XIII в. восток и запад

Борьба Руси с иноземными нашествиями в XIII в. восток и запад lecture 2 Renaissance

lecture 2 Renaissance Великое посольство (заграничное путешествие Петра I) 1697-1698 гг

Великое посольство (заграничное путешествие Петра I) 1697-1698 гг Техногенные катастрофы

Техногенные катастрофы Вопросы для зачета/экзамена. История

Вопросы для зачета/экзамена. История Сталинградская битва. 14 июля 1942 года

Сталинградская битва. 14 июля 1942 года Живая память. Посвящается памяти погибших воинов в Афганистане и других горячих точках

Живая память. Посвящается памяти погибших воинов в Афганистане и других горячих точках Единое государство в Китае

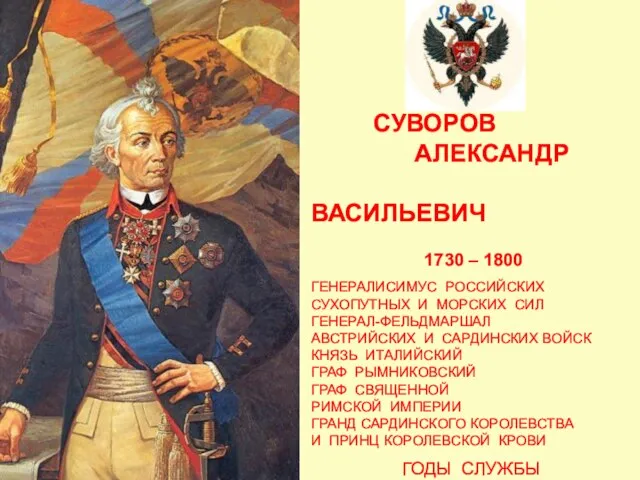

Единое государство в Китае Презентация на тему Суворов Александр Васильевич

Презентация на тему Суворов Александр Васильевич  Русь во времена князя Владимира

Русь во времена князя Владимира Характеристика города Липецк

Характеристика города Липецк Тест по древней Руси

Тест по древней Руси Великие люди Татарстана

Великие люди Татарстана Дата основания Челябинска

Дата основания Челябинска Интерактив Великая Французская революция

Интерактив Великая Французская революция Культура и быт 19 в. Тест. Урок 7

Культура и быт 19 в. Тест. Урок 7 Как не гордиться мне тобой!

Как не гордиться мне тобой! Александр Македонский

Александр Македонский Религия славян до принятия христианства

Религия славян до принятия христианства