Содержание

- 3. 1293 км до Устья реки Вятки 60 км по Вятке до деревни Ежово

- 4. В КАНЬОНЕ ТАЙГИ (из записок группы из Котельнича, 1998 г) В 6 часов 35 минут вечера

- 5. То подточенные и поваленные бобрами для запруд осины, то березы, подмытые весной и упавшие, то сосны,

- 6. Зная, как и большинство вятчан, нашу Вятку в среднем течении, привыкшие к привычному облику берегов, мы

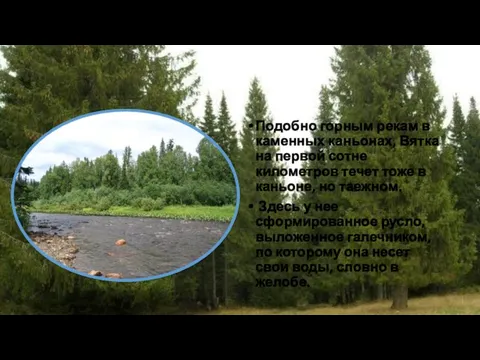

- 7. Подобно горным рекам в каменных каньонах, Вятка на первой сотне километров течет тоже в каньоне, но

- 8. Четко очерченные берега. И по ним справа и слева к самому урезу воды подступает тайга -

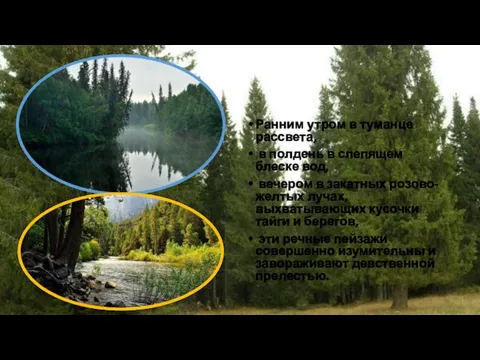

- 9. Ранним утром в туманце рассвета, в полдень в слепящем блеске вод, вечером в закатных розово-желтых лучах,

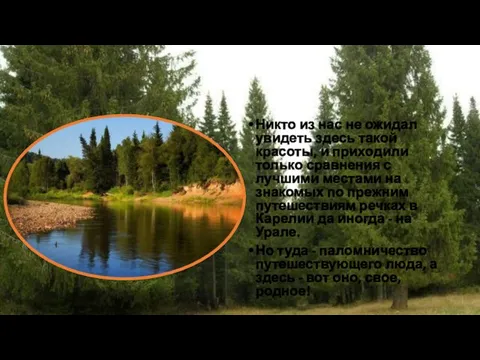

- 10. Никто из нас не ожидал увидеть здесь такой красоты, и приходили только сравнения с лучшими местами

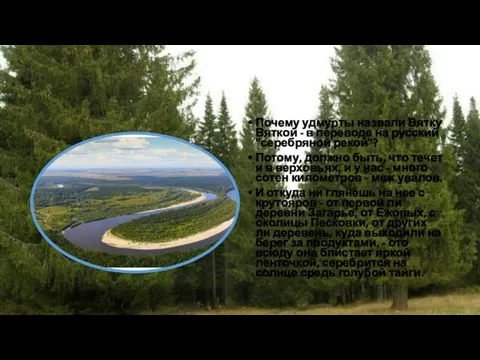

- 11. Почему удмурты назвали Вятку Вяткой - в переводе на русский "серебряной рекой"? Потому, должно быть, что

- 12. И подумаешь тогда: умели же славяне селиться-оседать! Идешь по деревне, а вокруг до горизонта, сколь ни

- 13. А "серебряная река" петляет меж взгорий, то разливаясь на плесах, то сужаясь до ленточки меж островов.

- 14. 16 км по тайге Когда изо дня в день идешь по реке, перед взором твоим открываются

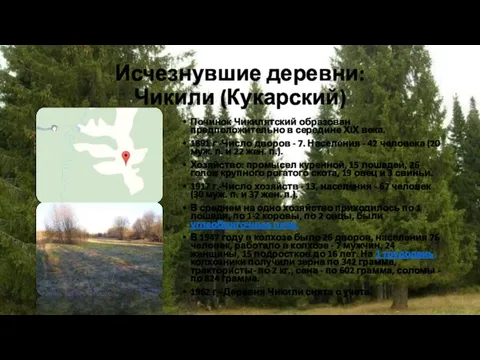

- 15. Исчезнувшие деревни: Чикили (Кукарский) Починок Чикилятский образован предположительно в середине ХIХ века. 1891 г -Число дворов

- 16. Комли (Кукарский) Починок Комлятский образовался предположительно в середине ХIХ века. 1917 г.-Число хозяйств - 11, населения

- 17. Кукары Починок Кукарский возник в 1720-е годы. 1891 г.-Число дворов – 4.Населения - 27 человек (11

- 18. Мартынята (Пименовский) Починок Пименовский возник в 1720-е годы. Основал Иван Гаврилов сын Ситчихин- младший с починка

- 19. Притоки реки Вятки: 1276 км до Устья: река Морозовка (лв) Длина реки составляет 11 км. Исток

- 20. Нагушинцы (Ивонинский) Починок Ивонинский образовался в 1720-е годы. 1917 г.-Число хозяйств - 14. Населения - 86

- 21. Река Шагорная (лв), Река Межевая (лв),

- 22. Слудка (Шелкопачи) Починок Слудский был образован около 1811 года. В 1834 году в починке проживало 46

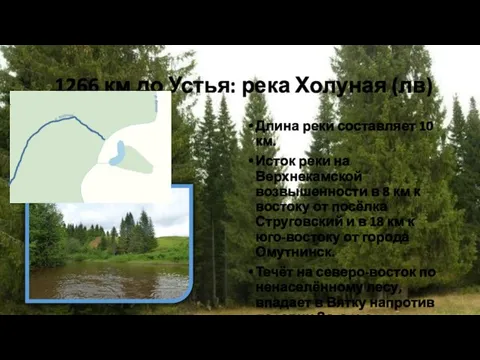

- 23. 1266 км до Устья: река Холуная (лв) Длина реки составляет 10 км. Исток реки на Верхнекамской

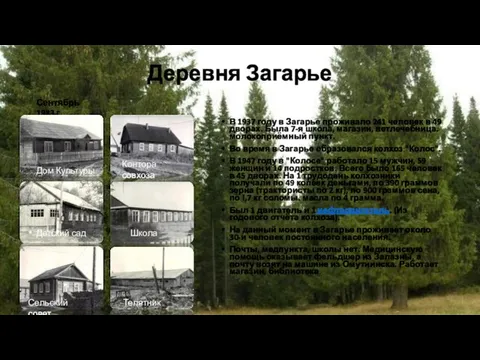

- 24. Деревня Загарье (первая жилая деревня на берегу Вятки) Починок образован в 1720-е годы. По данным подворной

- 25. Деревня Загарье В 1937 году в Загарье проживало 241 человек в 49 дворах. Была 7-я школа,

- 26. Река Бартеневка (лв),

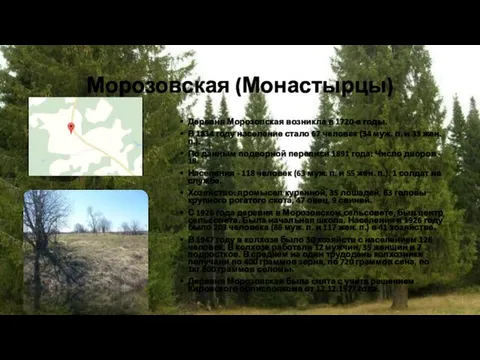

- 27. Морозовская (Монастырцы) Деревня Морозовская возникла в 1720-е годы. В 1834 году население стало 67 человек (34

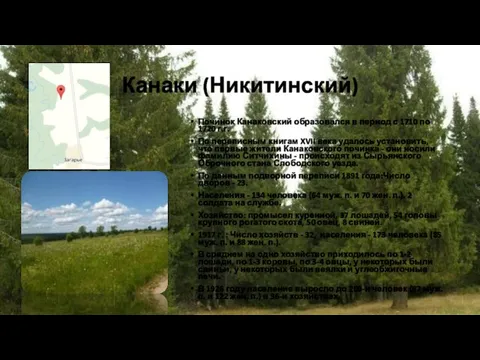

- 28. Канаки (Никитинский) Починок Канаковский образовался в период с 1710 по 1720 г.г. По переписным книгам XVII

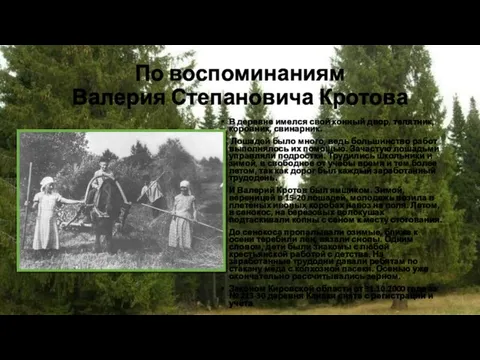

- 29. По воспоминаниям Валерия Степановича Кротова В деревне имелся свой конный двор, телятник, коровник, свинарник. Лошадей было

- 30. Мысы (Омелин) Починок на Мысах образован между 1790 и 1795 годами, выходцами из Канаков. В 1795

- 31. Бушки (Пестерята, Заканаковский) Починок Бушковский образован между 1751 и 1762 годами Никулой Силиным сыном Ситчихиным, выходцем

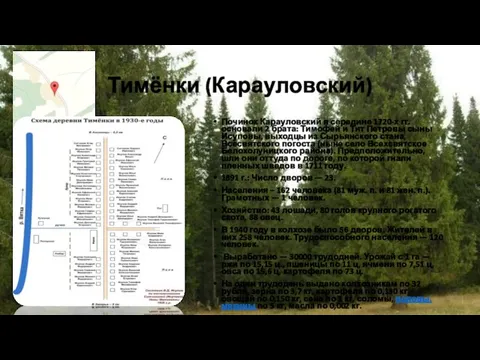

- 32. Тимёнки (Карауловский) Починок Карауловский в середине 1720-х гг. основали 2 брата: Тимофей и Тит Петровы сыны

- 33. В колхозе было 54 головы крупного рогатого скота, в том числе коров — 27, свиней –

- 34. Дорога, по которой гнали пленных шведов в 1711 году. Она шла с Киева на Москву, Нижний

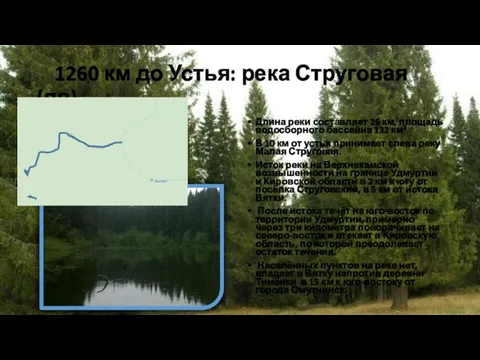

- 35. 1260 км до Устья: река Струговая (лв) Длина реки составляет 26 км, площадь водосборного бассейна 132

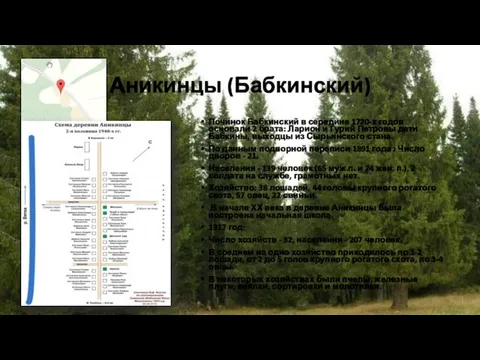

- 36. Аникинцы (Бабкинский) Починок Бабкинский в середине 1720-х годов основали 2 брата: Ларион и Гурий Петровы дети

- 37. В Аникинцах были построены: детсад, ферма для скота, конный двор, здание сельсовета вместе с клубом. На

- 38. Киршата (Шестаковский) Починок Шестаковский в середине 1720-х годов основал Кирилл Родионов сын Дымов, выходец с деревни

- 39. Река Слудная (лв)

- 40. Петухи (Степинская) Починок Петуховский возник на рубеже ХVIII - ХIХ веков. В 1834 году в починке

- 41. Дымовская (Конинский-2) Деревня образовалась между 1710 и 1720-и годами. По данным подворной переписи 1891 года,имеем следующую

- 42. Краснопёровская 2-я (Полунята 2-е, Сосновский) Починок возник предположительно на рубеже ХVIII-ХIХ веков, выделившись с Красноперовской деревни.

- 43. Полунята (Краснопёровская 1-я) Деревня Краснопёровская возникла между 1710-1720 годами. В 1834 году населения было 47 человек

- 44. Запольская 2-я (Потаповцы) Починок Запольский - 2-й (Потаповцы) образовался предположительно между 1751 и 1762 годами, путём

- 45. Запольская 1-я (Ванюково) Починок Запольский основан предположительно между 1710 и 1720 годами. В 1834 году в

- 46. По воспоминаниям Анны Афанасьевны Невзоровой. На протяжении двух-трёх послевоенных лет, в период страды, колхозникам деревни оказывали

- 47. 1238 км до Устья: река Перьмянка (Пермянка) Длина реки составляет 13 км. Исток реки в 7

- 48. Клыгинский, починок Починок Клыгинский возник предположительно между 1873 и 1891 годами, путём переселения семей Клыгиных из

- 49. Пермятская, деревня Деревня Пермятская возникла между 1710 и 1720 годами. В 1834 году в деревне Пермятской

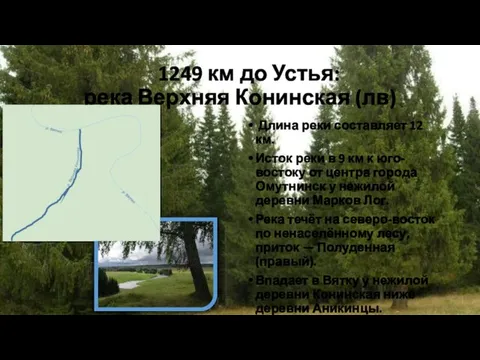

- 50. 1249 км до Устья: река Верхняя Конинская (лв) Длина реки составляет 12 км. Исток реки в

- 51. Река Средняя Конинская (лв) Река Нижняя Конинская (лв)

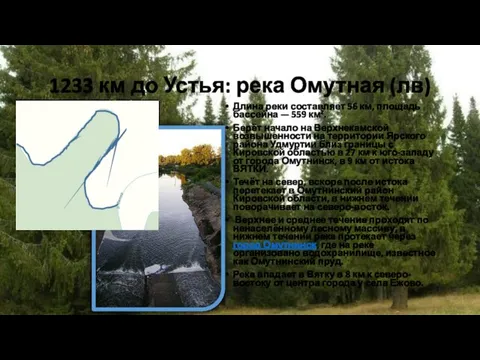

- 52. 1233 км до Устья: река Омутная (лв) Длина реки составляет 56 км, площадь бассейна — 559

- 53. Ежово (Голодаевская), деревня Починок Голодаевский образовался между 1710 и 1720 годами. В 1834 году в деревне

- 54. В 1959 году в Ежово проживало 65 человек (23 муж. п. и 42 жен. п.). С

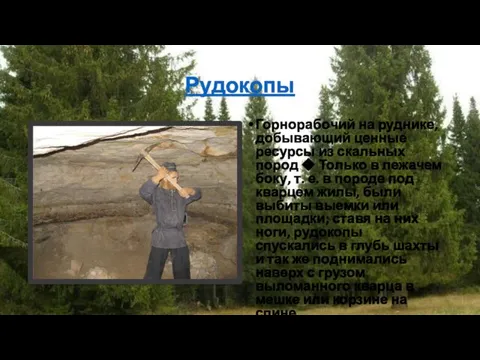

- 55. Рудокопы Горнорабочий на руднике, добывающий ценные ресурсы из скальных пород ◆ Только в лежачем боку, т.

- 56. Русская печь

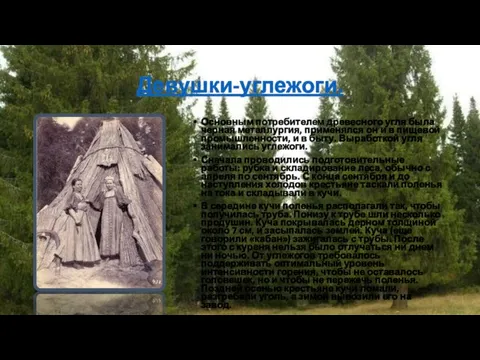

- 57. Девушки-углежоги. Основным потребителем древесного угля была черная металлургия, применялся он и в пищевой промышленности, и в

- 58. Веялка, ручная молотилка

- 59. Трудодень Трудоде́нь — мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах в период

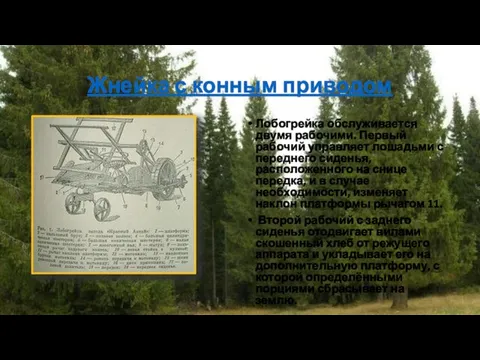

- 60. Жнейка с конным приводом Лобогрейка обслуживается двумя рабочими. Первый рабочий управляет лошадьми с переднего сиденья, расположенного

- 61. Город Омутнинск История города уходит в далекий XVII век. В то время железо в нашу страну

- 62. ОМУТНИНСКИЙ ЗАВОД Предпосылками к основанию завода были рудоносные площади и огромные лесные массивы, дававшие древесный уголь

- 63. Работа была сезонной. Весной в половодье металл сплавляли на баржах по Омутной и Вятке, т.к. основным

- 64. Нефтедвигатель. Двигатели данного типа выпускались до конца 1950-х годов и применялись в основном в сельскохозяйственной технике,

- 65. Мяки́на (поло́ва) Мяки́на (поло́ва) — отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных растений. Состоит из мелких, легкоопадающих частей

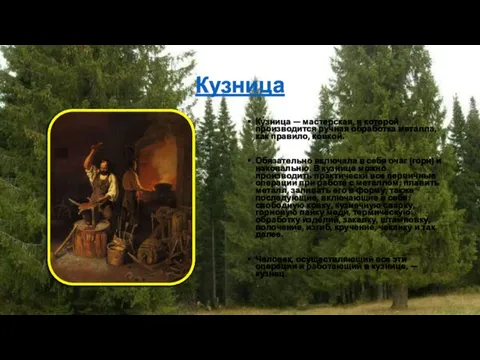

- 66. Кузница Ку́зница — мастерская, в которой производится ручная обработка металла, как правило, ковкой. Обязательно включала в

- 67. Амбар Амба́р— холодное складское строение. На Руси амбары предназначались в основном для хранения запасов зерновых и

- 68. Зерноток площадка с комплексом машин, оборудования и сооружений для механизиров. послеуборочной обработки зерна в колхозах и

- 69. Маслобойка Маслобо́йка— приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или cметаны путём сбивания

- 70. Хмель Основное применение хмель находит в медицине и пищевой промышленности. Шишки хмеля являются сырьём для пивоварения.

- 71. Молотилка, Жатка самосброска

- 72. Льнотрепалка, сепаратор

- 73. ГЭС ГАЗ

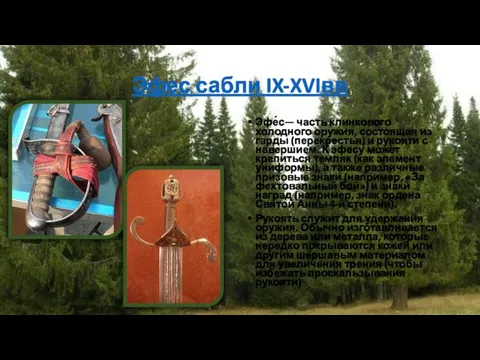

- 74. Эфес сабли IX-XVIвв Эфе́с— часть клинкового холодного оружия, состоящая из гарды (перекрестья) и рукояти с навершием.

- 75. Деревянные сохи, деревянные бороны

- 76. Наталья Седова-Шмелёва Вятский край, - как признание в первой любви, Вновь сквозь годы твоё ощущаю дыханье,

- 77. Ты – суровый, совсем не похожий на рай. Образ твой – темноликие сосны и ели. Но

- 78. Я люблю долгих северных зим тишину, И убранство лесов, и полей одеянье, И течение рек, и

- 79. Акварельные краски природы твоей, Чуть подёрнутой дымкой извечной печали, Тихо радуют глаз и намного милей, Чем

- 80. И когда от себя отвернусь невзначай, В лабиринте страстей заблужусь ненароком, Я к тебе за поддержкой

- 82. Скачать презентацию

Задания ЕГЭпо истории

Задания ЕГЭпо истории Откуда Азбука пришла?

Откуда Азбука пришла? Русь расправляет крылья. Тест Трудные времена на Руси

Русь расправляет крылья. Тест Трудные времена на Руси Храм в честь Рождества Христова (Христо-Рождественский храм)

Храм в честь Рождества Христова (Христо-Рождественский храм) Я помню! Я горжусь!

Я помню! Я горжусь! 76 лет Великой Победе, г. Астрахань

76 лет Великой Победе, г. Астрахань Причинно-следственные связи возникновения ранних империй, мировых войн

Причинно-следственные связи возникновения ранних империй, мировых войн Презентация на тему День снятия Блокады Ленинграда

Презентация на тему День снятия Блокады Ленинграда  Léta prosperity v Čsr

Léta prosperity v Čsr Урок №1. История древнего мира. 5 класс

Урок №1. История древнего мира. 5 класс Россия памятью жива

Россия памятью жива Египетские Пирамиды - чудо света

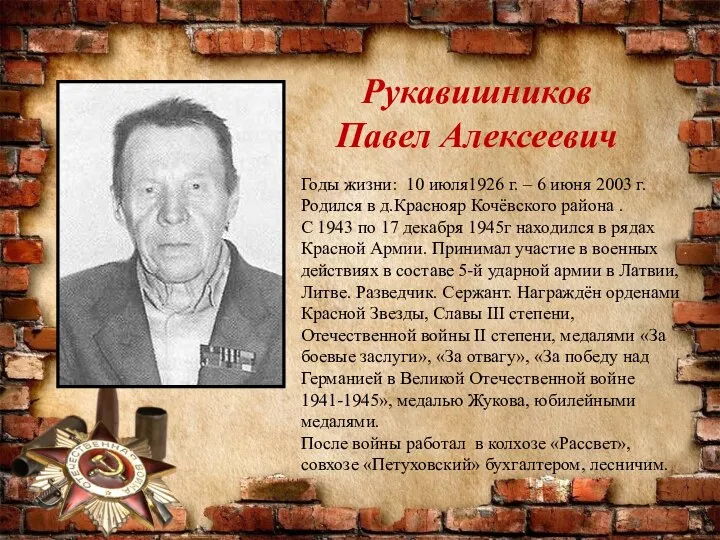

Египетские Пирамиды - чудо света Рукавишников Павел Алексеевич

Рукавишников Павел Алексеевич Виртуальная экскурсия по г.Кызылу

Виртуальная экскурсия по г.Кызылу Песни, с которыми мы победили (часть первая)

Песни, с которыми мы победили (часть первая) Отроч монастырь

Отроч монастырь Стратег Победы Алексей Иннокентьевич Антонов

Стратег Победы Алексей Иннокентьевич Антонов КИМ. Задание № 25. Историческое сочинение

КИМ. Задание № 25. Историческое сочинение City of military glory

City of military glory Ростовская наступательная операция 1941 года

Ростовская наступательная операция 1941 года Фашизм в Италии диктатура Бенито Муссолини

Фашизм в Италии диктатура Бенито Муссолини Презентация на тему Полисы Греции (5 класс)

Презентация на тему Полисы Греции (5 класс)  Презентация на тему Война памятников

Презентация на тему Война памятников  Дороманский период и романский стиль в Западной Европе

Дороманский период и романский стиль в Западной Европе Путешествие в прошлое книги

Путешествие в прошлое книги Образ Александра Невского в живописи

Образ Александра Невского в живописи День народного единства

День народного единства Имя России. Виртуальная викторина, посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского

Имя России. Виртуальная викторина, посвящённая 800-летию со дня рождения Александра Невского