Слайд 2СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПОХИ:

Искусство XVIII столетия соединяло в себе два различных антагонистических начала:

классицизм и романтизм. Классицизм означал подчинение человека общественной системе, а романтизм стремился к максимальному усилению индивидуального, личностного начала.

Появление течений, не имевших собственной стилистической формы и не испытывавших потребностей в ее выработке. Таким крупнейшим культурологическим течением был прежде всего сентиментализм, отразивший в полной мере просветительские представления об изначальной чистоте и доброте человеческой натуры, утрачиваемых вместе с первоначальным «естественным состоянием» общества, его отдалением от природы. Сентиментализм был обращен прежде всего к внутреннему, личному, интимному миру человеческих чувств и мыслей, а потому не требовал особого стилистического оформления.

Слайд 3Одной из важнейших характеристик культуры эпохи Просвещения является процесс вытеснения религиозных начал

искусства светскими.

Порождением сугубо светской культуры эпохи Просвещения стал стиль «рококо», который получил наиболее совершенное воплощение в области прикладного искусства.

Архитектура и живопись рококо прежде всего ориентированы на создание комфорта и изящества для того человека, который будет созерцать и наслаждаться их творениями.

Не менее существенной стороной культуры эпохи Просвещения было обращение к запечатлению художественными средствами ощущений и наслаждений человека (как духовных, так и телесных).

Не менее существенной стороной культуры эпохи Просвещения было обращение к запечатлению художественными средствами ощущений и наслаждений человека (как духовных, так и телесных).

Слайд 5МУЗЫКА:

Музыка эпохи Просвещения поражает человека масштабностью и глубиной анализа самых затаенных уголков

человеческой души.

Во второй половине столетия достигает расцвета новый светский вид музыки – опера.

Достижением музыкальной культуры эпохи Просвещения, бесспорно, является творчество Баха и Моцарта.

Слайд 6ХОРЕОГРАФИЯ:

В первой половине XVIII века главенствуют парные танцы: бурре, пасспье, ригодон, гавот

и менуэт, хорнайк.

И тем не менее салтарелла, тордион, канарис и вольта — танцы, где встречаются прыжки, притопы, резкие повороты корпуса, — постепенно забываются.

Происходит много преобразований, реформ.

Мысли о «действенном танце», о возврате театра «к природе» и живописности пластических композиций воплощаются в жизнь реформатором балетного театра XVIII века Ж. Ж. Новерром (1727—1810).

Слайд 7В XVIII веке сценический танец одновременно является и бытовым. Вот почему для

исполнения бальных композиций приходится длительно изучать позы и отдельные движения, тренироваться в выполнении поклонов и отдельных сложных фигур.

В XVIII веке создается немало трудов по теории хореографии. Знаменитые «Письма о танце» Новера.

Рауль Фёлье, Дезе, Рамо разрабатывают систему записи танцев.

Многие придворные танцы требуют детального освоения реверансов и поклонов.

Схема мужского реверанса точно такая же, как и женского, но дамский реверанс более глубокий и сама манера исполнения его подчеркнуто изысканная.

Слайд 8Модные танцы построены на плавных и мягких движениях рук и корпуса.

В

середине века парные танцы уступают место массовым, в первую очередь контрдансу.

Контрданс исполняют на общественных балах и семейных вечерах.

Характерно постепенное включение пар в танец.

В эпоху французской буржуазной революции танец, песня, музыка украшали бесчисленные народные празднества.

Песни и танцы французской революции создавались под непосредственным влиянием героических событий.

Контрданс, а затем вальс вот два основных танца, которые будут определять стиль бытовой хореографии.

Среди огромного списка танцев, которые исполнялись на придворных балах, ведущее место принадлежит скорому менуэту, гавоту. пасспье и контрдансу.

Слайд 10КОСТЮМЫ:

Мужской костюм:

Белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами и разрезом,

спереди украшенным кружевными оборками — «жабо».

Поверх рубашки надевали «весту» — узкую распашную куртку из яркой шелковой ткани с вышивкой с узкими длинными рукавами.

Во второй половине века весту стали шить без рукавов, а спинку делали из полотна, и она получила название «вестон», или «жилет».

Поверх рубашки и весты мужчины носили жюстокор.

«Кюлоты» — узкие штаны длиной до колена или немного ниже его.

Поверх кюлотов дворяне иногда надевали белые шелковые чулки, а буржуа — цветные.

Зимой мужчины носили большие муфты и «гетры»

Слайд 11Женский костюм:

Женщины носили нижнюю сорочку, корсет и «фижмы» — облегченный каркас. Фижмы,

а во Франции «панье», делали из ивовых прутьев или китового уса, прокладывая валиками и слоями простеганной ткани.

Форма панье была разнообразной: овальной, круглой, конусообразной.

Придворное платье имело шлейф, который пришивался к плечам или к талии.

Женщины носили нижнее и верхнее платья — «фрепон» и «модест».

Модным в эпоху рококо был «контуш» — платье «со складками Ватто» — широкое, длинное, неотрезное в талии. К середине 18 века контуш сильно укоротился, и его носили только дома.

Слайд 13Обувь:

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. Для утренней прогулки и

верховой езды служили сапоги-ботфорты.

Дамы носили парчовые, атласные или бархатные туфли на высоком каблуке и чулки светлых тонов.

Слайд 14Прически и головные уборы:

Мужские прически в стиле «рококо» представляли собой завитые в

локоны или гладко зачесанные назад волосы.

Модным головным убором в 18 веке стала «треуголка», которую носили даже женщины. Мужчины часто держали ее на сгибе левой руки, а не на голове.

Дамы волосы завивали в локоны, поднимали вверх и скалывали на затылке. Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками жемчуга. Головные уборы дамы надевали редко.

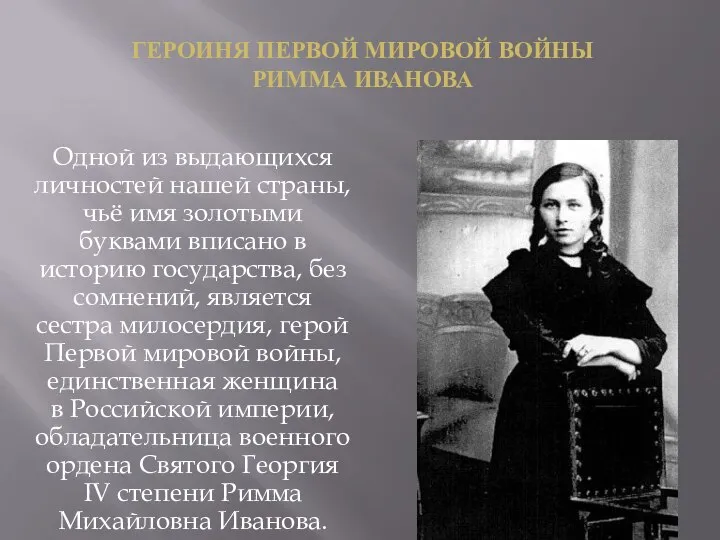

Героиня Первой Мировой войны Римма Иванова

Героиня Первой Мировой войны Римма Иванова Презентация на тему Крымская война (8 класс)

Презентация на тему Крымская война (8 класс)  EXPO - 2017 в Казахстане

EXPO - 2017 в Казахстане День Народного Единства 4 Ноября! Тест

День Народного Единства 4 Ноября! Тест 4_Drevnyaya_Gretsia

4_Drevnyaya_Gretsia Парад Победы 1945 года. Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии

Парад Победы 1945 года. Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии Музей Эхо Чернобыля

Музей Эхо Чернобыля Презентация на тему Карибский Кризис. Мир на грани войны

Презентация на тему Карибский Кризис. Мир на грани войны  Внешняя политика Александра III

Внешняя политика Александра III 9 Мая – День Победы !

9 Мая – День Победы ! Страдания и испытания

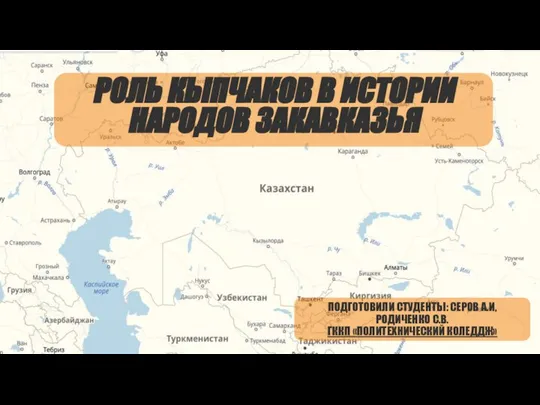

Страдания и испытания Роль кыпчаков в истории народов Закавказья

Роль кыпчаков в истории народов Закавказья Конкурс Нижний-800. Жанры

Конкурс Нижний-800. Жанры Екатерина Великая

Екатерина Великая Тоталитарный режим и его особенности

Тоталитарный режим и его особенности В огне гражданской войны

В огне гражданской войны Образование и просвещение. Рядовые жители Санкт-Петербурга

Образование и просвещение. Рядовые жители Санкт-Петербурга Казачий край, любимый край. Нам историю позабыть нельзя

Казачий край, любимый край. Нам историю позабыть нельзя День народного единства

День народного единства Вбивство Д.Ф. Кеннеді. Версія, яка замовчується західними СМІ

Вбивство Д.Ф. Кеннеді. Версія, яка замовчується західними СМІ Старинные денежные единицы Руси

Старинные денежные единицы Руси Архитектура Древней Руси

Архитектура Древней Руси Відродження у Франції

Відродження у Франції Синий платочек

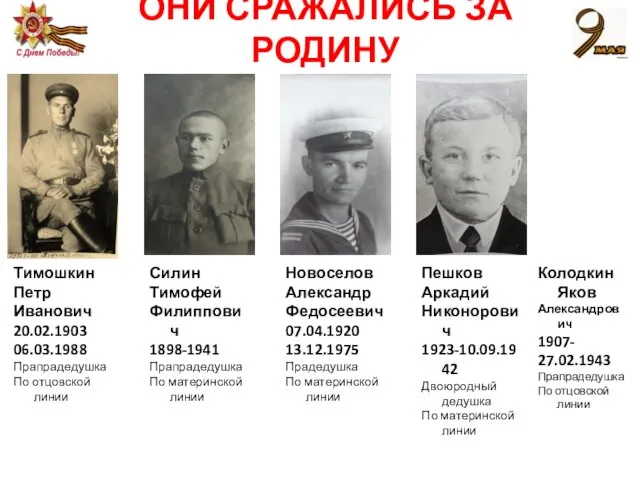

Синий платочек Они сражались за родину

Они сражались за родину Презентация на тему Шоу Своя игра по теме "Киевская Русь"

Презентация на тему Шоу Своя игра по теме "Киевская Русь"  BASKetball. History

BASKetball. History Освобождение Кавказских Минеральных вод

Освобождение Кавказских Минеральных вод