Слайд 2И.М. Сеченов

Биография

Сеченов Иван Михайлович (01.08.1829, с. Тёплый Стан – 02.11.1905, Москва),

русский естествоиспытатель-материалист, основоположник отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии, почётный академик Петербургской АН (1904; член-корреспондент 1869).

1860 – защитил докторскую диссертацию «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения»

Организовал одну из первых физиологических лабораторий в России

Ввел метод демонстрации эксперимента в лекционную практику

В 1962 году вел научную деятельность в Париже, где были проедены опыты на лягушках, позволившие открыть механизм центрального торможения.

Слайд 3Переводил и редактировал труды зарубежных ученых

1871–76 заведовал кафедрой физиологии в Новороссийском

университете.

После возвращения в Петербургский университет в 1876 приступает к занятиям химией растворов

С 1889 приват-доцент, с 1891 профессор физиологии Московского университета.

«Моя задача заключается в следующем: объяснить деятельностью уже известной читателю анатомической схемы (имеется в виду простой рефлекс) внешнюю деятельность человека... с идеально сильной волей, действующего во имя какого-нибудь высокого нравственного принципа и отдающего себе ясный отчет в каждом шаге — одним словом, деятельность, представляющую высший тип произвольности»

Слайд 4Облик, личность, поведение

Подчеркивается деятельность Сеченова как учителя, сформировавшего у тех, кому посчастливилось

пройти его школу, умения самостоятельно разрабатывать свои проекты, отличные от его.

Сеченов угадал общественные ожидания, которые совпали с его собственными научными интересами. Он отвечал на главные вопросы - что такое человек, как объясняется формирование его нравственности с позиций естественной науки, которая доказывала несомненную практическую пользу психологии, делала ее не отвлеченным теоретическим мудрствованием, а реальным инструментом, помогающим воспитывать и обучать человека.

Слайд 5Научные труды и взгляды

«Рефлексы головного мозга» (1863), в которых сформулирована рефлекторная теория

в связи с проблемой произвольных и непроизвольных движений; Сеченов поставил задачу «доказать возможность приложения физиологических знаний к явлениям психической жизни». Решение этой задачи вылилось в рефлекторную теорию психического

«Кому и как разрабатывать психологию» (1873), здесь в полемике с К. Д. Кавелиным излагаются общая программа построения психологии, взгляды на предмет, метод и задачи психологии;

«Элементы мысли» (1878), здесь дается естественнонаучная разработка мышления как итог исследования познавательных процессов;

статьи 90-х гг.: «Впечатления и действительность», «Предметная мысль и действительность», «О предметном мышлении с физиологической точки зрения» и др.

Механизм центрального торможения

Идеи о мышце как органе достоверного познания пространственно-временных отношений вещей.

Свою основную задачу Сеченов видел в том, чтобы вывести психологию из тупика изучения внутреннего сознания и обратить ее к рассмотрению внешней детерминации психических процессов.

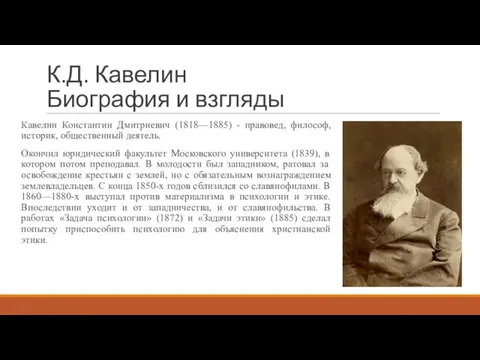

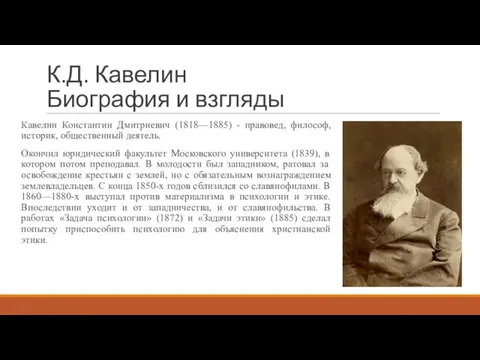

Слайд 6К.Д. Кавелин

Биография и взгляды

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) - правовед, философ, историк, общественный

деятель.

Окончил юридический факультет Московского университета (1839), в котором потом преподавал. В молодости был западником, ратовал за освобождение крестьян с землей, но с обязательным вознаграждением землевладельцев. С конца 1850-х годов сблизился со славянофилами. В 1860—1880-х выступал против материализма в психологии и этике. Впоследствии уходит и от западничества, и от славянофильства. В работах «Задача психологии» (1872) и «Задачи этики» (1885) сделал попытку приспособить психологию для объяснения христианской этики.

Слайд 7Философия, по его мнению, должна стать наукой об индивидуальной человеческой душе, психологией,

которая объясняет нравственный, духовный мир безотносительно к его материальному субстрату. Абстрактности материализма и идеализма, исследующим общее, Кавелин противополагает конкретное знание индивидуальной души. На этой основе, по его мнению, снимается односторонность и ограниченность философских систем (включая позитивизм). Кавелин признавал свободу воли.

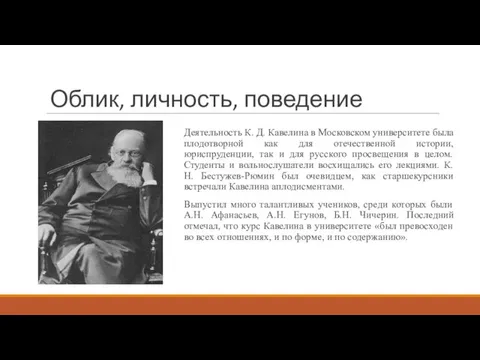

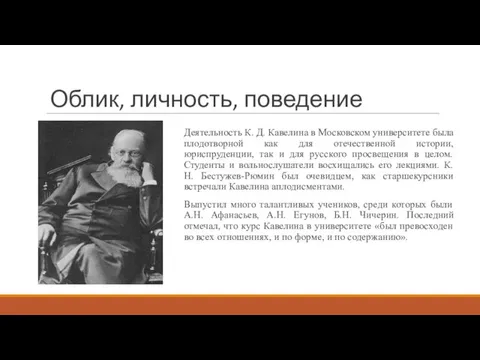

Слайд 8Облик, личность, поведение

Деятельность К. Д. Кавелина в Московском университете была плодотворной как

для отечественной истории, юриспруденции, так и для русского просвещения в целом. Студенты и вольнослушатели восхищались его лекциями. К. Н. Бестужев-Рюмин был очевидцем, как старшекурсники встречали Кавелина аплодисментами.

Выпустил много талантливых учеников, среди которых были А.Н. Афанасьев, А.Н. Егунов, Б.Н. Чичерин. Последний отмечал, что курс Кавелина в университете «был превосходен во всех отношениях, и по форме, и по содержанию».

Слайд 9Научные труды

«Взгляд на юридический быт Древней России» (1847), «Краткий взгляд на

русскую историю» (1887), «Мысли и заметки о русской истории» (1866) – призыв считать русскую культуру самобытной. Положение о том, что современный быт русского крестьянина и этнографический материал являются более важными источниками для изучения древнейшей культуры и быта, чем свидетельства летописей и других письменных документов.

"Задачи психологии" (1872), "Задачи этики" (1885) –развитие и обоснование утверждения, что роль психологии состоит в том, чтобы вооружить общество знаниями о психических явлениях и о законах деятельности души, направить развитие нравственности, морального поведения человека.

Слайд 10Что такое душа человека?

Сеченов утверждал в материалистической форме идеи психофизического и психофизиологического

монизма в понимании сущности психических процессов (согласно этому представлению психическое и физическое (физиологическое) представляют собой два взаимосвязанных и взаимообусловленных ряда процессов, неотделимых друг от друга и связанных причинно-следственными связями).

Принципиальная несводимость психического к физиологическому несмотря на то, что между ними существует совпадение по структуре и по происхождению, а их механизмы сходны и имеют рефлекторную природу.

Человек представляет собой единство телесного и психического, скрепленное (рефлекторным по типу) реальным поведением, без которого это единство рушится.

Слайд 11Душа, по мнению Кавелина, – один из двух «организмов» (вместе с телом)

человека, имеющий свою особую жизнь и деятельность. Деятельность души не ограничивается исключительно отношениями к материальному миру. Есть в душе человека иной, невидимый, идеальный мир, т.е. «мир представлений и мыслей, которому человек подчиняет свое личное, индивидуальное существование, по требованиям и законам которого он воспитывает, перерабатывает свою интимную психическую жизнь».

Душевная деятельность имеет важнейшей своей характеристикой мышление. Мышление преобразует впечатления в «психические продукты - в представления, обобщения и отвлечения, и в таком переделанном виде вводит эти впечатления в душу, сообщает им психический характер».

Слайд 12Как формируется поведение человека?

Схема психического процесса такая же, как и схема рефлекса,

но при этом имеет форму рефлекторного кольца, состоящего из четырех этапов:

первый этап: происходит внешнее воздействие, и организм через свою способность к чувствованию специфики раздражителя получает информацию о той среде, в которой ему предстоит функционировать. Качество стимула и среды распознается через сенсорные окончания мышцы, которая наделена способностью мыслить и определять контекст пространства и времени, где совершается действие, то есть начальным звеном рефлекса является не внешний стимул – механический толчок, а раздражитель-сигнал

второй этап: включается деятельность центральной нервной системы по посылке адекватной реакции, а также происходит преобразование сигнала в психический образ внешней среды;

третий этап: происходит реакция органа, выраженная в движении, поступке или речи;

четвертый этап: происходит отправка от мышцы обратного сигнала. Если кольцо не замкнуто, то действие нарушается.

Первичным и определяющим наше поведение признавались не явления нашего сознания, а внешние по отношению к психике воздействия и психика получала не только свое материальное причинное объяснение, но и рассматривалась как ведущий фактор регуляции взаимодействия человека со средой.

Слайд 13Психические явления не остаются без глубокого действия и влияния не только на

наше тело, но и на окружающий мир. Отсюда следует, что душа, которой приписываются психические явления, есть один из деятелей и в реальном мире. Опираясь на положительные факты, доступные внешним чувствам, можно доказать, что физическая природа преобразуется и получает другой вид везде, где является человек, и что эти преобразования совершаются при участии и под влиянием психических элементов.

Слайд 14Какими методами психология должна изучать поведение человека?

Адекватным принципом изучения психики признавался генетический

подход, суть которого состояла в том, что "психика взрослого человека должна изучаться с истории возникновения детской мысли, равно как законы мышления следует искать в истории возникновения, развития и синтеза ощущений и восприятий.

Основным методом изучения психического должен стать физиологический, объективный метод, поскольку в основе психических процессов лежит физиологический по своему характеру механизм рефлекса.

«Субъективное, произвольное и фантастическое уступит дорогу более или менее далекому приближению к истине. Другими словами, психология станет позитивной наукой. Только физиология может это сделать, поскольку только физиология имеет ключ к научному анализу психических явлений»

Слайд 15Этнографические исследования К.Д. Кавелина привели его к мысли о том, что анализ

продуктов народного творчества может являться методом изучения национальной психологии, а анализ продуктов индивидуального творчества может быть использован в анализе психики отдельного субъекта. Кавелин признавал ограниченность интроспекции, подчеркивая, что с ее помощью не могут быть изучены некоторые факты объективного воплощения жизни души во внешней деятельности человека (речь, слова, сочетания звуков, художественные произведения, памятники исторической жизни и т.д.) которые и должны выступать материалом психологических наблюдений и исследований.

Слайд 16Есть ли свобода воли?

Взаимоотношение двух порядков – материального и психического, по мнению

Кавелина, не определяется законом причинности, а потому и возможна свобода воли, свобода человеческой деятельности. «Множество психических явлений и настроений, вызывающих нас на внешнюю деятельность, возбуждаются одними внутренними движениями души – представлениями, мыслями, чувствами, которые возникают сами собою или возбуждаются в нас самими преднамеренно и направляются так или иначе. Умение сохранять наружное спокойствие при внутреннем волнении, не обнаружить ни малейшим внешним признаком внутреннего психического состояния – все это показывает власть души над естественными ощущениями и побуждениями»

Слайд 18Открытие Сеченовым так называемых тормозных центров показало, что функционально мозг осуществляет и

регулирует не только процессы возбуждения, но и торможения.

Для психологов появлялась реальная возможность естественно-научного объяснения процесса волевой регуляции, поскольку признак волевого поведения - умение противостоять раздражителям, сдерживать нежелательные импульсы.

Не-свобода воли: «Ставя действия человека в роковую зависимость от его умственного и морального развития, учение служит стимулом к работе над собой с целью умственного и нравственного совершенствования. С свободной волей можно еще, пожалуй, рассчитывать, авось она выручит. С учением о не-свободе «авось» исчезает — какова почва, таковы и поступки. Но что же делать, чтобы учение падало на почву неизвращенным. Общество должно заботиться о просвещении разума своих членов, должно учить их добру, правде и труду и непременно примером, потому что моральное чувство, подобно эстетическому, требует неизбежно наглядного обучения.»

Слайд 19Источники

Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности. – М., 2007.

История современной

психологии/ Т.Лихи. – Спб, 2003.

Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М., 2004. - 544 с

Сеченов И. М. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1952. С 62.

Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985

Кавелин К.Д. Задачи психологии / Константин Дмитриевич Кавелин // Собр. соч.: В 4 т., - 3 т. - СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1899.

Кавелин К.Д. Задачи этики / Константин Дмитриевич Кавелин // Собр. соч.: В 4 т., - 3 т. - СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1899.

Формульная литература

Формульная литература Мастер и Маргарита М. А. Булгаков

Мастер и Маргарита М. А. Булгаков Старая пословица век не сломится

Старая пословица век не сломится Агния Барто У памятника Зое

Агния Барто У памятника Зое Человек, котрый меня вдохновляет

Человек, котрый меня вдохновляет Россия

Россия Иван Алексеевич Бунин Темные Аллеи

Иван Алексеевич Бунин Темные Аллеи Sell my Land Fast California

Sell my Land Fast California Poesie ist ein Heilmittel für die Seele

Poesie ist ein Heilmittel für die Seele Галина Манів (Кирієнко)

Галина Манів (Кирієнко) Биография Мартова

Биография Мартова Пересказ рассказа Ягодознание по Н.Сладкову

Пересказ рассказа Ягодознание по Н.Сладкову И. С. Тургенев

И. С. Тургенев Дети воеводы

Дети воеводы Презентация на тему Урок художественного описания зимнего пейзажа

Презентация на тему Урок художественного описания зимнего пейзажа  Презентация на тему Иосиф Дик «Красные яблоки»

Презентация на тему Иосиф Дик «Красные яблоки»  Веер Тэнгу. Японские сказки

Веер Тэнгу. Японские сказки Simvoly_v_romane_Oblomov_1

Simvoly_v_romane_Oblomov_1 Юрий Алексеевич Гагарин

Юрий Алексеевич Гагарин М.В Ломоносов. Ранние годы

М.В Ломоносов. Ранние годы Презентация на тему Бедность не порок

Презентация на тему Бедность не порок  Е. Баронина Рассказы про зверей

Е. Баронина Рассказы про зверей Жизнь и творчество Матрёны Смирновой

Жизнь и творчество Матрёны Смирновой Герой Советского Союза Сапожников Михаил Александрович

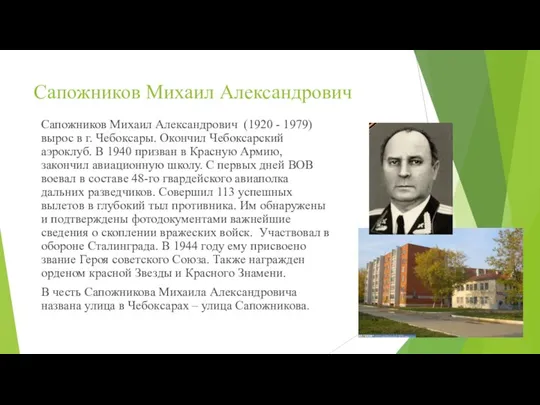

Герой Советского Союза Сапожников Михаил Александрович Одежда и орнамент северного народа ненцев. Литературное турне

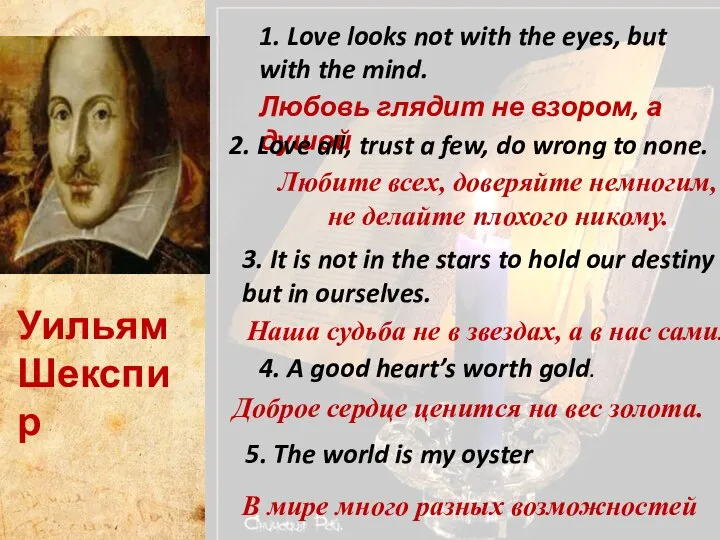

Одежда и орнамент северного народа ненцев. Литературное турне Великий гуманист Уильям Шекспир 1564-1616

Великий гуманист Уильям Шекспир 1564-1616 Анна Каренина

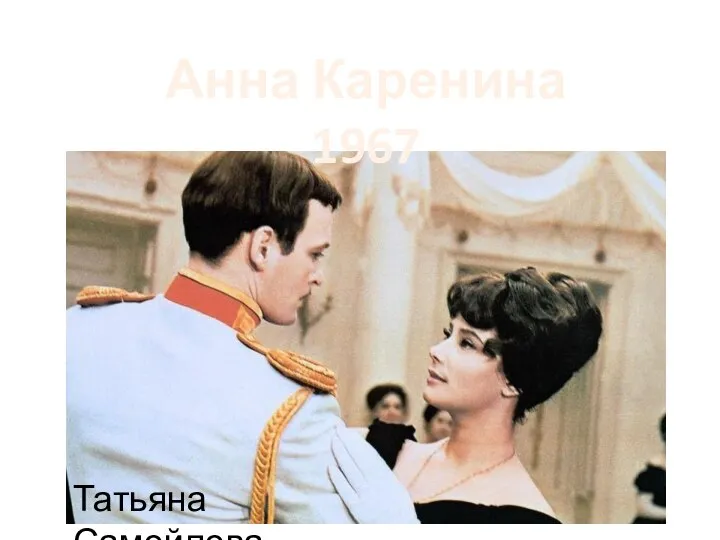

Анна Каренина Презентация на тему "Книга, написанная по велению сердца" - презентации по Литературе

Презентация на тему "Книга, написанная по велению сердца" - презентации по Литературе