Содержание

- 2. Определение АНЦА-ассоциированный системный васкулит (АНЦА-СВ) - группа заболеваний, характеризующихся хроническим мало(пауци)- иммунным воспалением стенки мелких сосудов,

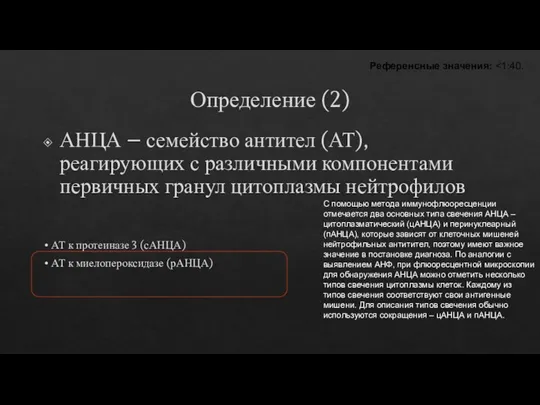

- 3. Определение (2) АНЦА – семейство антител (АТ), реагирующих с различными компонентами первичных гранул цитоплазмы нейтрофилов •

- 4. Современная классификация СВ M 30.1 – Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросс] M 31.3 – Гранулематоз Вегенера

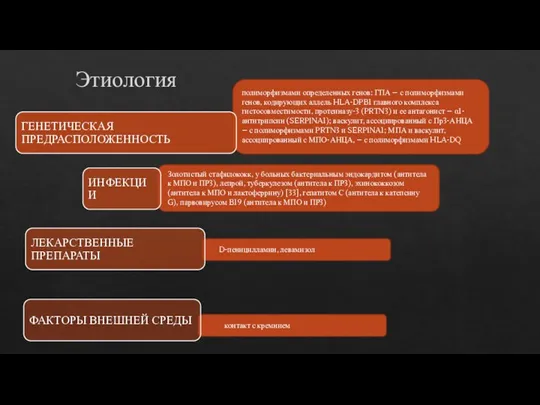

- 5. Этиология полиморфизмами определенных генов: ГПА – с полиморфизмами генов, кодирующих аллель HLA-DPB1 главного комплекса гистосовместимости, протеиназу-3

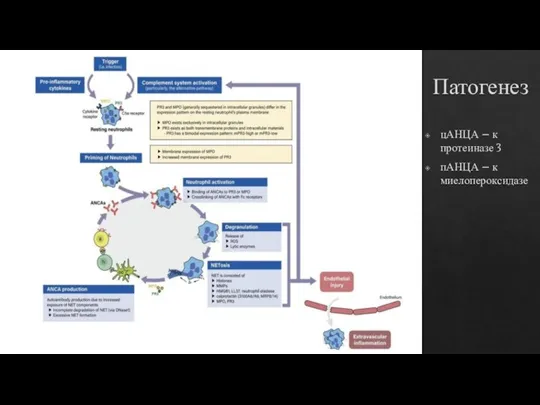

- 6. Патогенез цАНЦА – к протеиназе 3 пАНЦА – к миелопероксидазе

- 7. Патогенез (2) Появление антител к антигенам нейтрофилов связывают с бактериями, колонизирующими носоглотку (стафилококки), которые производят суперантигены.

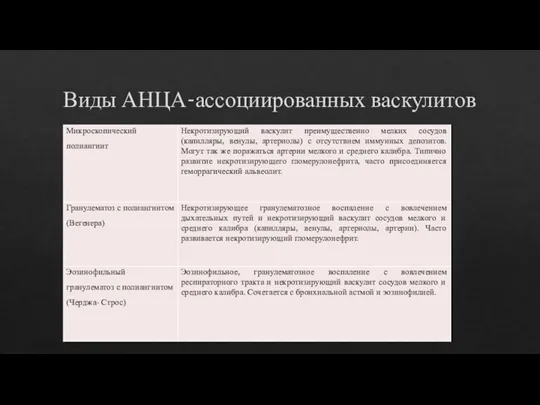

- 8. Виды АНЦА-ассоциированных васкулитов

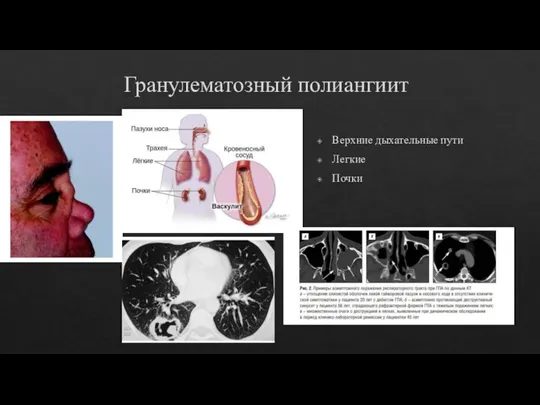

- 9. Гранулематозный полиангиит Верхние дыхательные пути Легкие Почки

- 10. Эозинофильный гранулематозный полиангиит Астма Эозинофилия > 10% в периферической крови Синусит Легочные инфильтраты, иногда транзиторные Гистологические

- 11. Микроскопический полиангиит Поражение легких и почек пАНЦА Гранулематоз при биопсии отсутствует Более острое начало и агрессивное

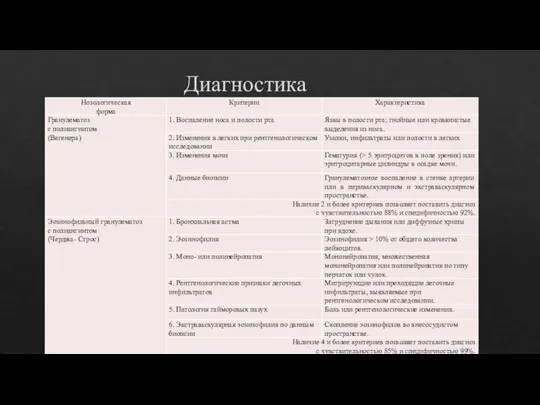

- 12. Диагностика

- 13. При АНЦА-СВ у большиства пациентов возникает быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН, АНЦА-ГН) АНЦА-ассоциированный гломерулонефрит (АНЦА-ГН) малоиммунный фокальный и

- 14. Дифференциальная диагностика определение АНЦА в сыворотке крови методом непрямой иммунофлюоресценции или с помощью иммуноферментного анализа с

- 15. Дифференциальная диагностика • Общий анализ крови: значительное повышение СОЭ, нормохромная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитоз, для ЭПГА

- 16. Дифференциальная диагностика • Иммунологические исследования. o Повышение С-реактивного белка (СРБ) (отмечается корреляция между уровнем СРБ и

- 17. Дифференциальная диагностика Синдром Гудпасчера – выявляются антитела к компонентам базальной мембраны альвеол и почечных клубочков (анти-БМК-АТ);

- 18. Общие принципы лечения индукция ремиссии коротким курсом агрессивной терапии; поддержание ремиссии при помощи длительной (0,5- 2

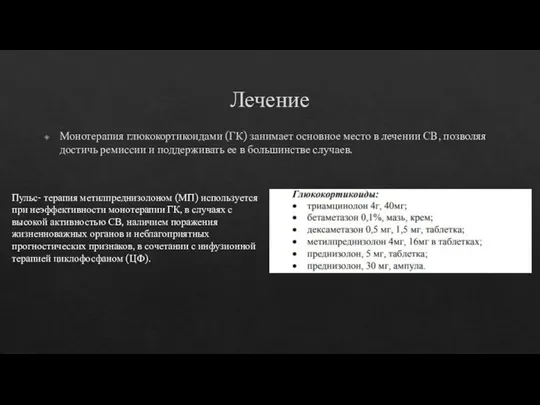

- 19. Лечение Монотерапия глюкокортикоидами (ГК) занимает основное место в лечении СВ, позволяя достичь ремиссии и поддерживать ее

- 20. Показания к проведению пульс-терапии метилпреднизолоном Микроскопический полиангиит: гломерулонефрит, альвеолит осложненный кровохарканьем или легочным кровотечением, высокая активность

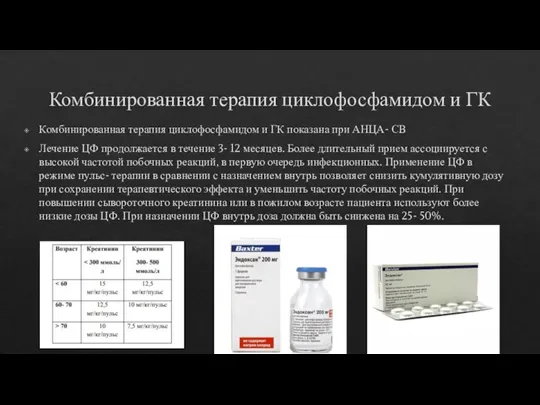

- 21. Комбинированная терапия циклофосфамидом и ГК Комбинированная терапия циклофосфамидом и ГК показана при АНЦА- СВ Лечение ЦФ

- 22. Ритуксимаб Генно- инженерная анти- В- клеточная терапия ритуксимабом применяется у больных с АНЦА-СВ. Лечение РТМ при

- 24. Скачать презентацию

![Современная классификация СВ M 30.1 – Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросс] M](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1080874/slide-3.jpg)

Көкірің және гемофилді таяқшалардың биологиялық ерекшеліктері

Көкірің және гемофилді таяқшалардың биологиялық ерекшеліктері Оказание первой помощи

Оказание первой помощи Эпилепсия. Определение ВОЗ

Эпилепсия. Определение ВОЗ Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины. Сохраняя здоровье, продлеваем жизнь

Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины. Сохраняя здоровье, продлеваем жизнь Остеосаркома. Симптомы. Лечение

Остеосаркома. Симптомы. Лечение Острая почечная недостаточность

Острая почечная недостаточность Урок здоровья для начальных классов: Осторожно, туберкулёз!

Урок здоровья для начальных классов: Осторожно, туберкулёз! Громкое судебное дело о человеческом теле

Громкое судебное дело о человеческом теле Вирус бешенства

Вирус бешенства Техническое обеспечение лучевой терапии

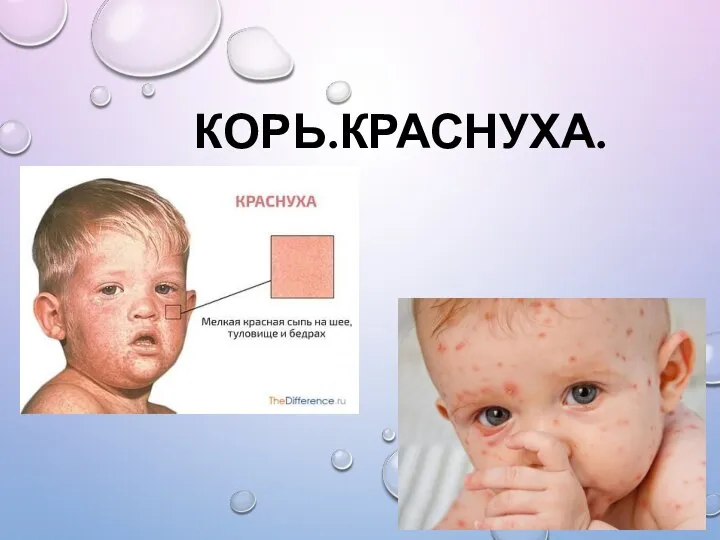

Техническое обеспечение лучевой терапии Корь. Краснуха

Корь. Краснуха Гонорея, сифилис, трихомониаз

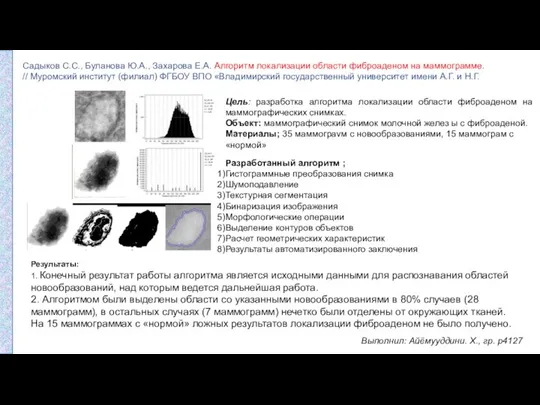

Гонорея, сифилис, трихомониаз Алгоритм локализации области фиброаденом на маммограмме

Алгоритм локализации области фиброаденом на маммограмме Аллергияға карсы спрейдін кұрамы мен технологиясын жасау

Аллергияға карсы спрейдін кұрамы мен технологиясын жасау Урологиялық аспаптар

Урологиялық аспаптар Мастер-класс: Чтение и описание электрокардиограмм (ЭКГ)

Мастер-класс: Чтение и описание электрокардиограмм (ЭКГ) Роль антагонистов NMDA-рецепторов в развитии опухолей

Роль антагонистов NMDA-рецепторов в развитии опухолей Значение и гомеостатические константы крови

Значение и гомеостатические константы крови Физиологические механизмы регуляции работы сердца

Физиологические механизмы регуляции работы сердца Сестринский процесс при сахарном диабете

Сестринский процесс при сахарном диабете Судорога дыхательного аппарата при заикании

Судорога дыхательного аппарата при заикании Первые признаки инсульта

Первые признаки инсульта Неотложная помощь при механической асфиксии

Неотложная помощь при механической асфиксии Везикулопустулез. Псевдофурункулез. Эпидемическая пузырчатка новорожденных

Везикулопустулез. Псевдофурункулез. Эпидемическая пузырчатка новорожденных Использование ЯМР и ЭПР в медицинских исследованиях. Томография

Использование ЯМР и ЭПР в медицинских исследованиях. Томография Логопедия при интеллектуальной недостаточности

Логопедия при интеллектуальной недостаточности Пуринергиялық синапстарда қозудың берілуіне әсер ететін дәрілер

Пуринергиялық синапстарда қозудың берілуіне әсер ететін дәрілер 2021 Афанасьева ГА воспаление 2

2021 Афанасьева ГА воспаление 2