Содержание

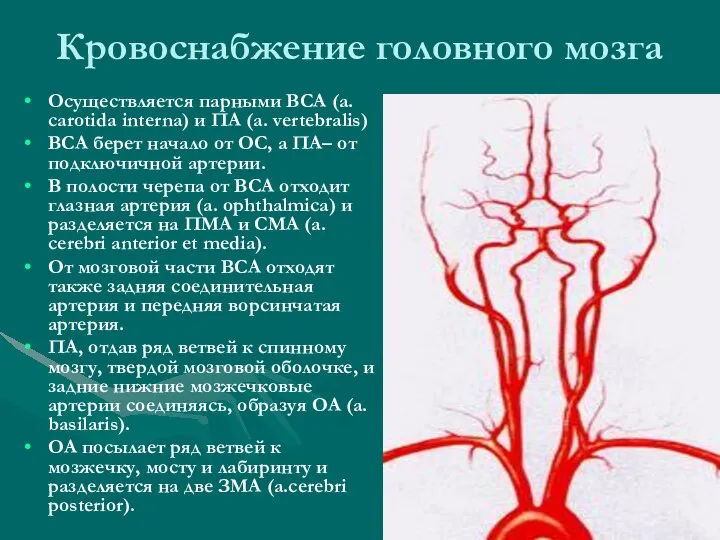

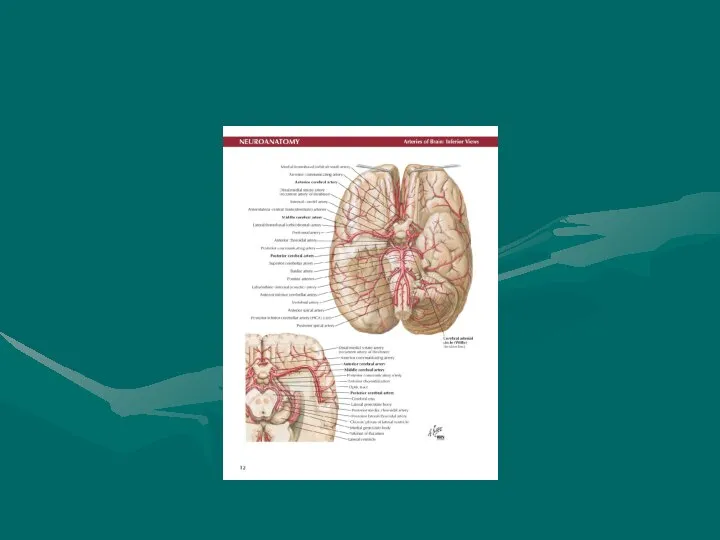

- 2. Кровоснабжение головного мозга Осуществляется парными ВСА (а. carotida interna) и ПА (а. vertebralis) ВСА берет начало

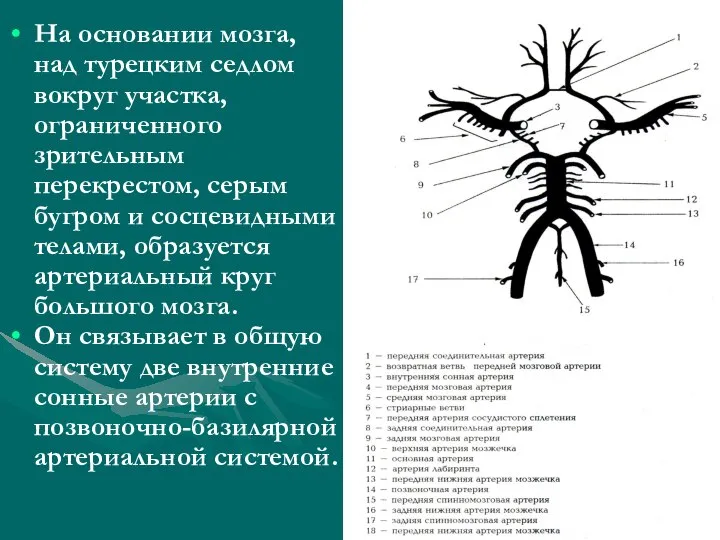

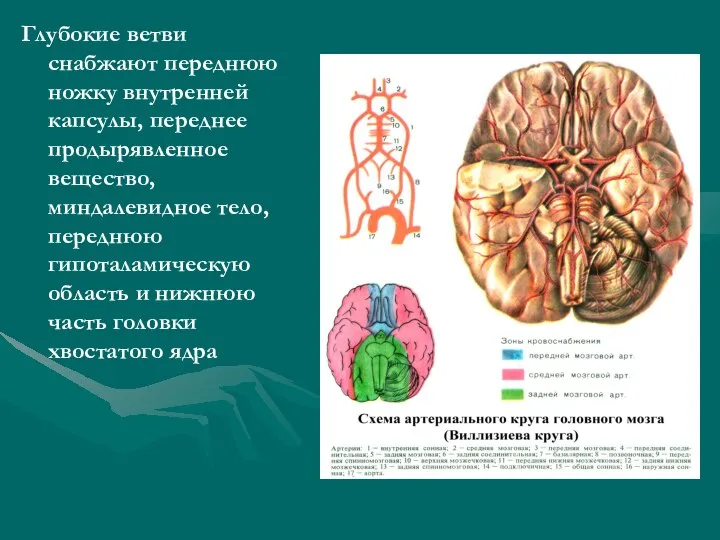

- 3. На основании мозга, над турецким седлом вокруг участка, ограниченного зрительным перекрестом, серым бугром и сосцевидными телами,

- 4. Заболевания и патологические состояния, приводящие к нарушениям кровообращения мозга 1. Атеросклероз 2. Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия)

- 5. Клиническая симптоматика поражений артериальных бассейнов Внутренняя сонная артерия Атеросклероз ВСА наиболее выражен на протяжении 2 см.

- 6. Тромбоз и эмболия вызывают поражение латеральной поверхности полушария ГМ, коры ГМ в зоне СМА: контралатеральный брахиоцефальный

- 7. Крупные эмболы могут частично закупоривать сосуд, перемещаться или растворятся, что приводит к волнообразному течению (смена улучшений

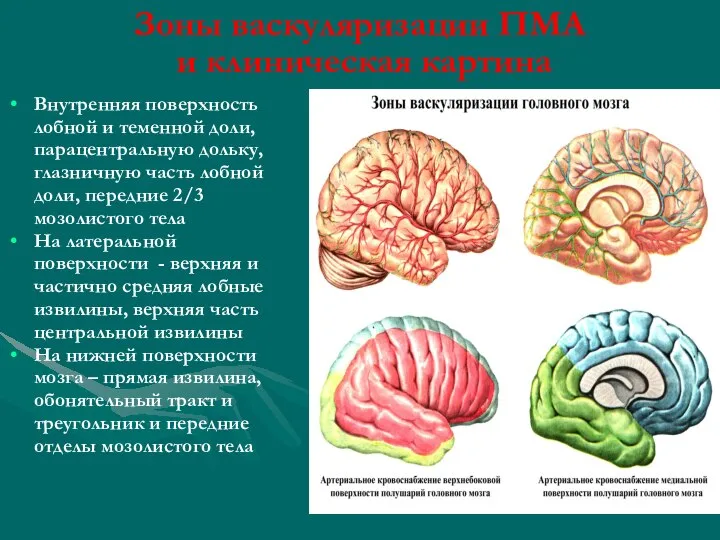

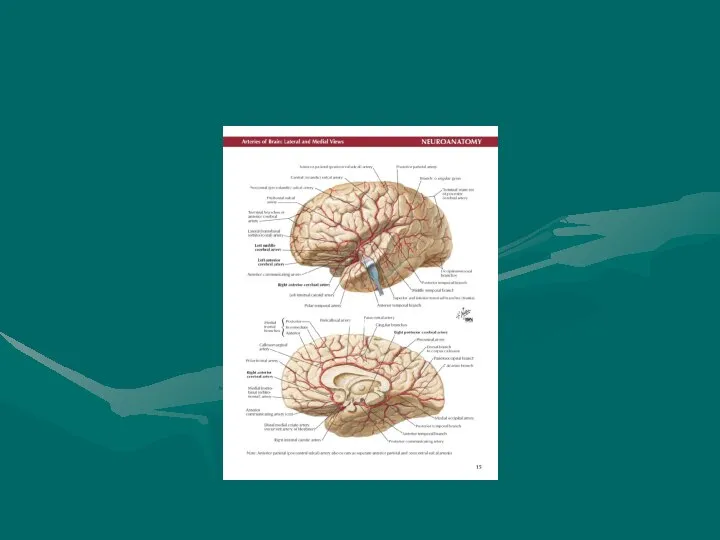

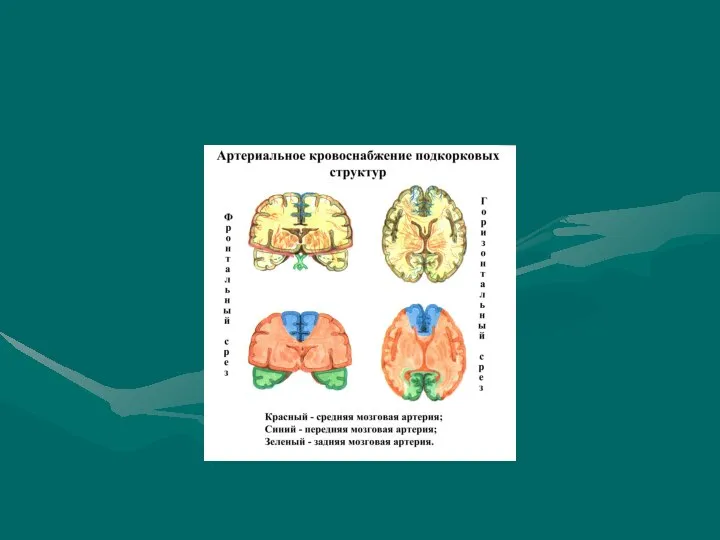

- 8. Зоны васкуляризации ПМА и клиническая картина Внутренняя поверхность лобной и теменной доли, парацентральную дольку, глазничную часть

- 9. Глубокие ветви снабжают переднюю ножку внутренней капсулы, переднее продырявленное вещество, миндалевидное тело, переднюю гипоталамическую область и

- 10. Передняя мозговая артерия (медиальная поверхность полушарий ГМ) Контралатеральный гемипарез с преобладанием в проксимальном отделе руки и

- 11. Парез взора с девиацией глаз в сторону поражения (корковый центр произвольного взора в противоположную сторону (лобная

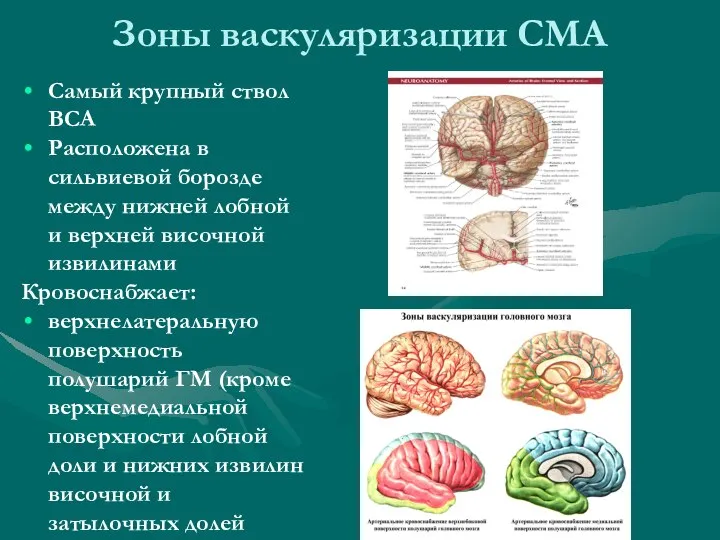

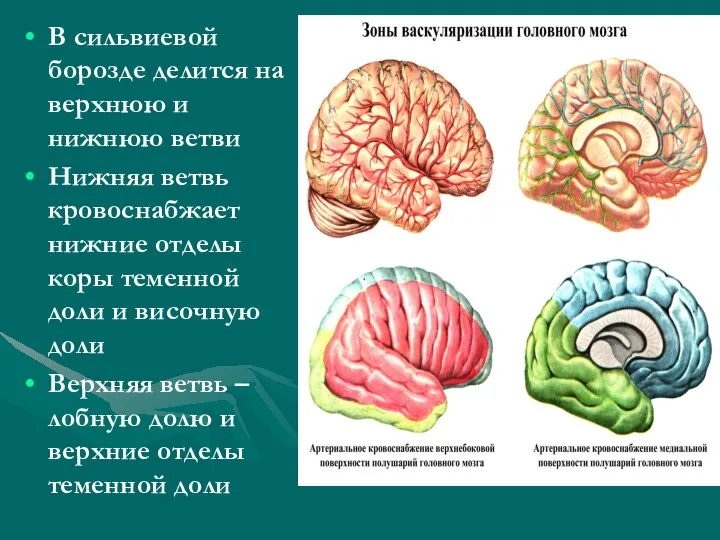

- 12. Зоны васкуляризации СМА Самый крупный ствол ВСА Расположена в сильвиевой борозде между нижней лобной и верхней

- 13. В сильвиевой борозде делится на верхнюю и нижнюю ветви Нижняя ветвь кровоснабжает нижние отделы коры теменной

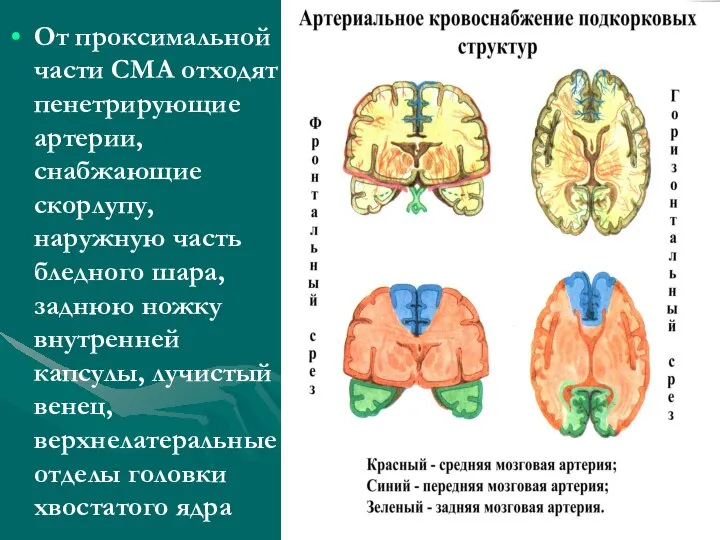

- 14. От проксимальной части СМА отходят пенетрирующие артерии, снабжающие скорлупу, наружную часть бледного шара, заднюю ножку внутренней

- 15. Средняя мозговая артерия Артерия кровоснабжает большую часть подкорковых узлов и внутренней капсулы, кору височной и теменной

- 16. При поражении нижних ветвей СМА могут развиться двигательные нарушения, сенсорная аграфия и астериогноз Часто развиваются дефекты

- 17. Закупорка одной пенетрирующей (стриатокапсулярной ) артерии приводит к формированию лакунарного инфаркта Изолированный гемипарез (контралатеральная теменная и

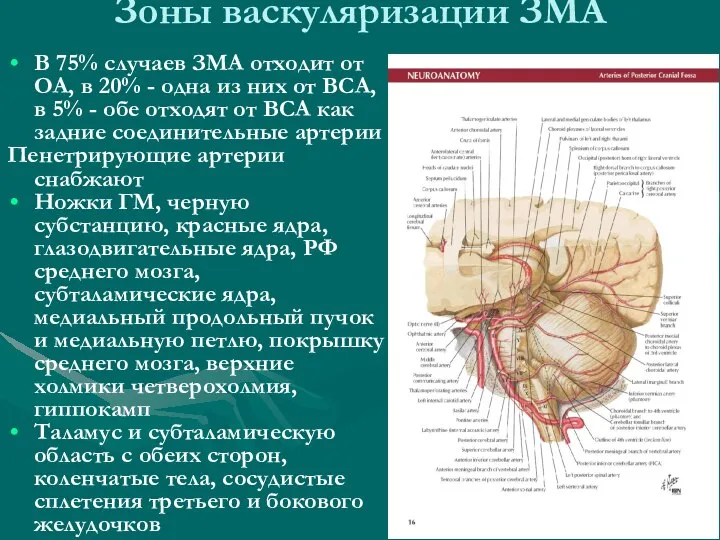

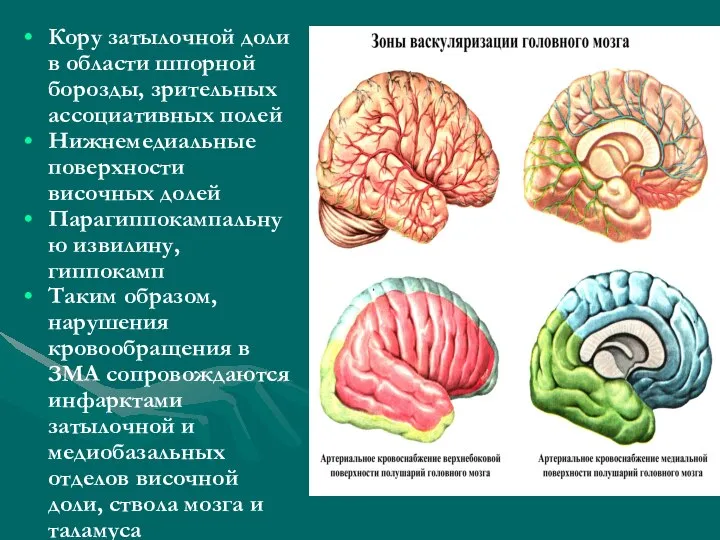

- 18. В 75% случаев ЗМА отходит от ОА, в 20% - одна из них от ВСА, в

- 19. Кору затылочной доли в области шпорной борозды, зрительных ассоциативных полей Нижнемедиальные поверхности височных долей Парагиппокампальную извилину,

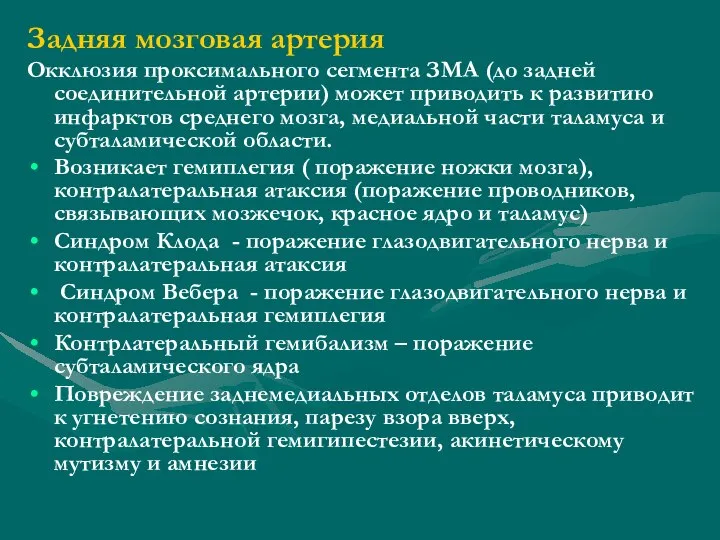

- 20. Задняя мозговая артерия Окклюзия проксимального сегмента ЗМА (до задней соединительной артерии) может приводить к развитию инфарктов

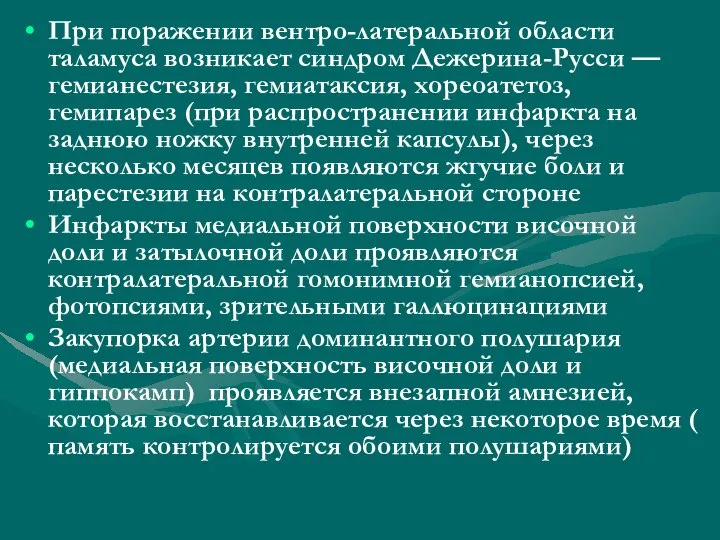

- 21. При поражении вентро-латеральной области таламуса возникает синдром Дежерина-Русси — гемианестезия, гемиатаксия, хореоатетоз, гемипарез (при распространении инфаркта

- 22. При поражении доминантного полушария и вовлечении мозолистого тела возможна развитие амнестической афазии, алексии, аграфии, агнозии на

- 23. Альтернирующие симптомы ствола при поражении ветвей ЗМА синдром Вебера (поражение III пары на стороне очага (мидриаз

- 24. Позвоночная и задняя нижняя мозжечковая артерии V1 сегмент – от устья ПКА до входа в отверстия

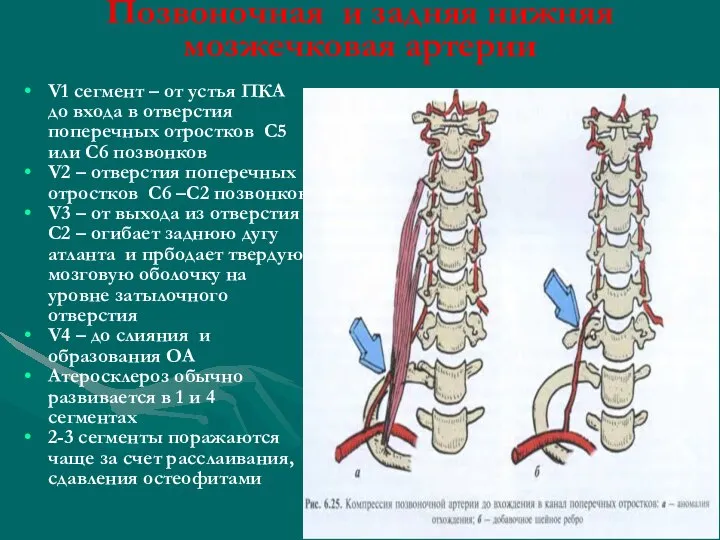

- 25. Ветви к стволу мозга и мозжечку отходят только от 4 сегмента задняя нижняя мозжечковая артерии снабжает

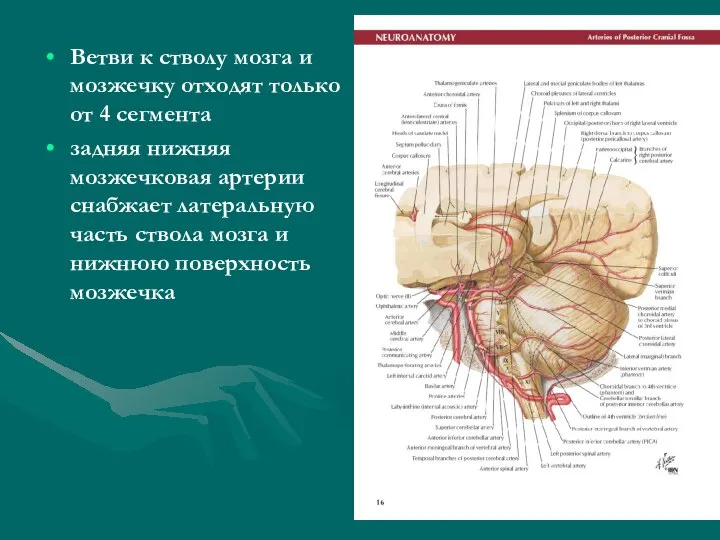

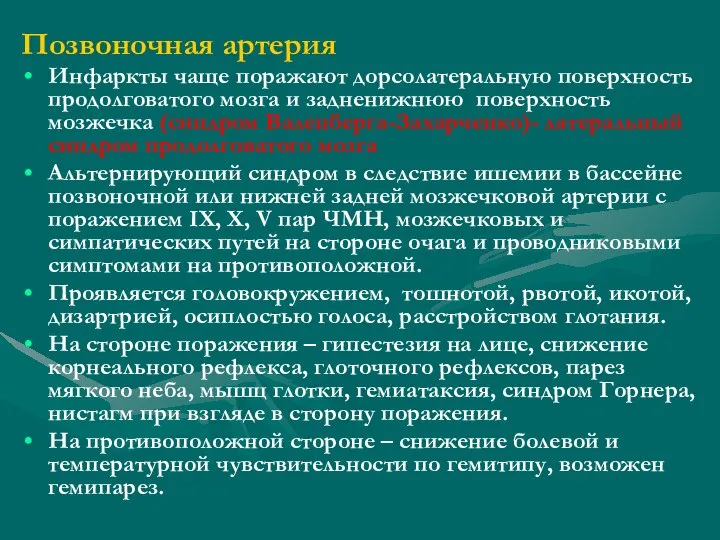

- 26. Позвоночная артерия Инфаркты чаще поражают дорсолатеральную поверхность продолговатого мозга и задненижнюю поверхность мозжечка (синдром Валенберга-Захарченко)- латеральный

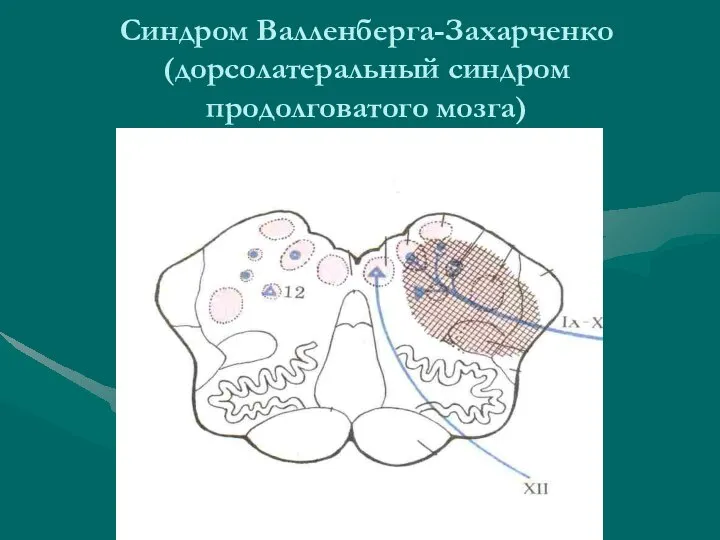

- 27. Синдром Валленберга-Захарченко (дорсолатеральный синдром продолговатого мозга)

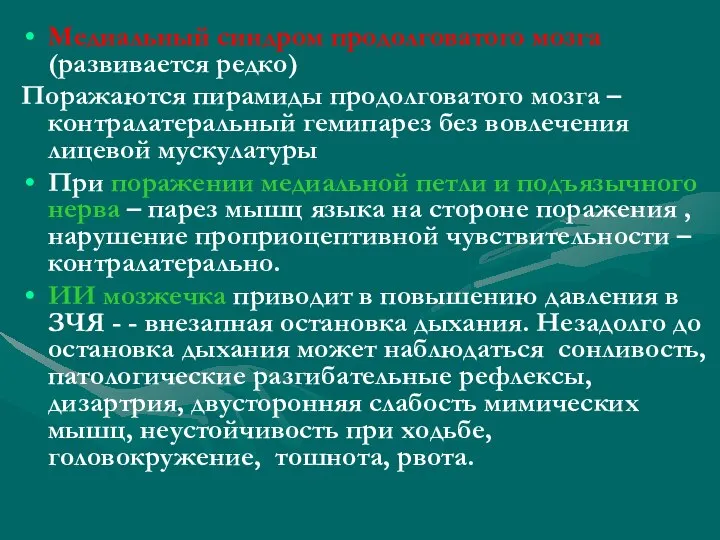

- 28. Медиальный синдром продолговатого мозга (развивается редко) Поражаются пирамиды продолговатого мозга – контралатеральный гемипарез без вовлечения лицевой

- 29. Преходящие нарушения проявляются головокружением, онемением ипсилатеральной части лица и контралатеральных конечностей, диплопией, охриплостью голоса, дизартрией, дисфагией.

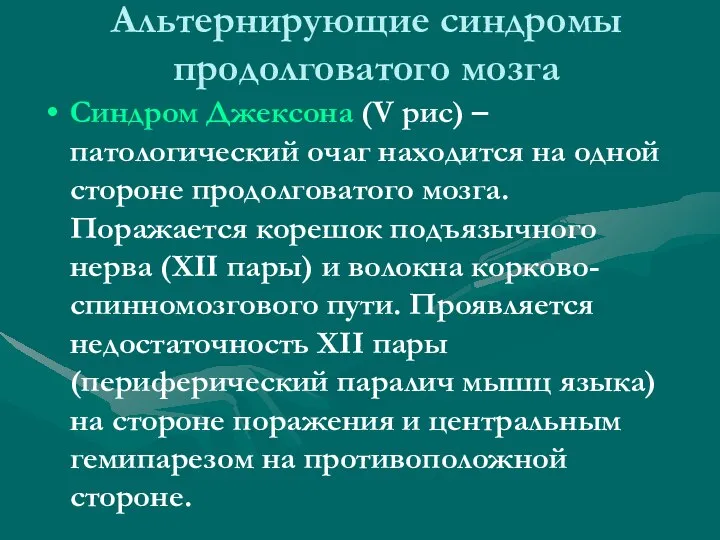

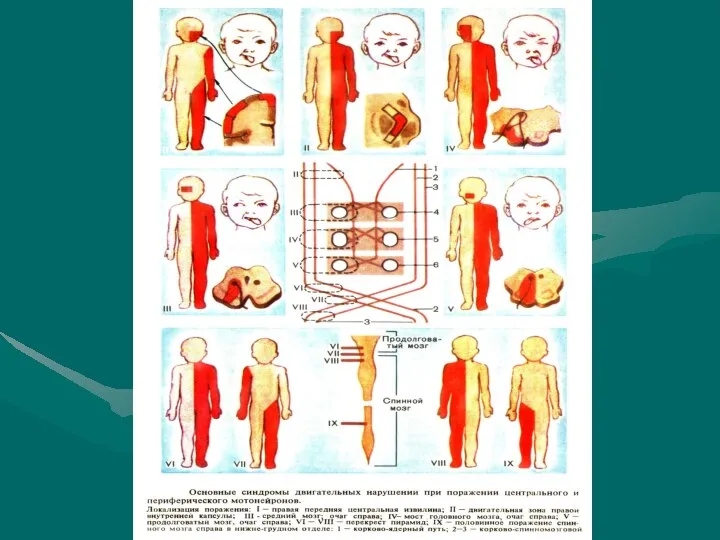

- 30. Альтернирующие синдромы продолговатого мозга Синдром Джексона (V рис) – патологический очаг находится на одной стороне продолговатого

- 32. Синдром Воллештейна Поражение в покрышке продолговатого мозга верхней части двойного ядра и спино-таламического пути. На стороне

- 33. Синдром Тапиа На стороне очага – поражение ядер или корешков XI (добавочный) и XII (подъязычный) пар

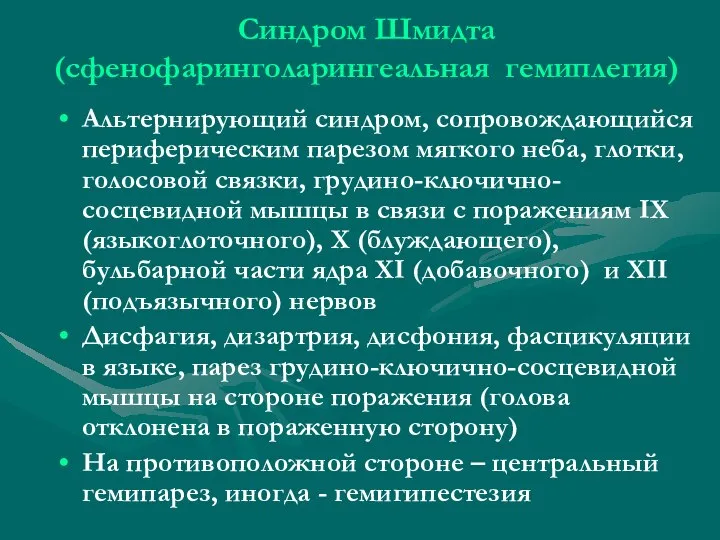

- 34. Синдром Шмидта (сфенофаринголарингеальная гемиплегия) Альтернирующий синдром, сопровождающийся периферическим парезом мягкого неба, глотки, голосовой связки, грудино-ключично-сосцевидной мышцы

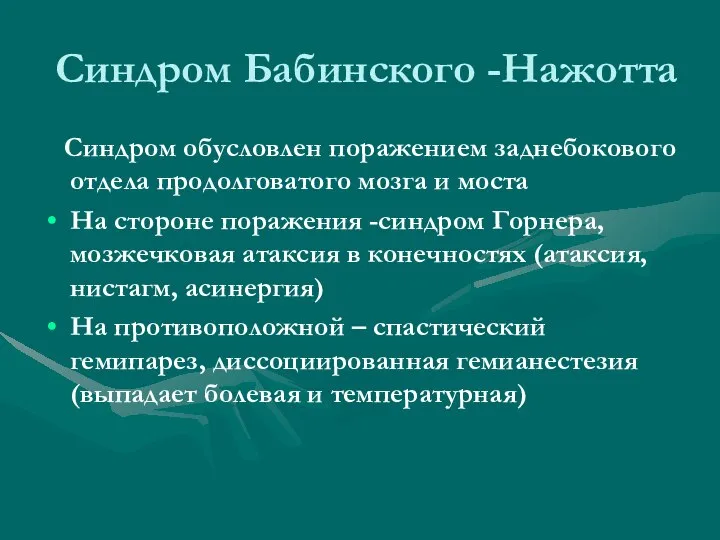

- 35. Синдром Бабинского -Нажотта Синдром обусловлен поражением заднебокового отдела продолговатого мозга и моста На стороне поражения -синдром

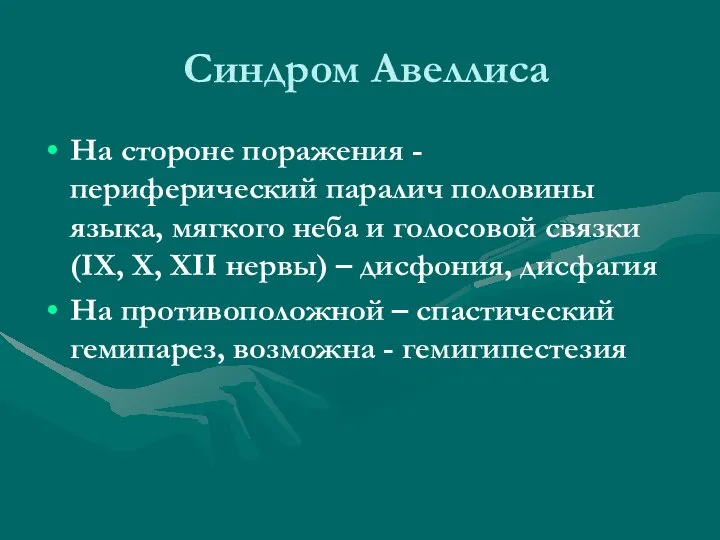

- 36. Синдром Авеллиса На стороне поражения - периферический паралич половины языка, мягкого неба и голосовой связки (IX,

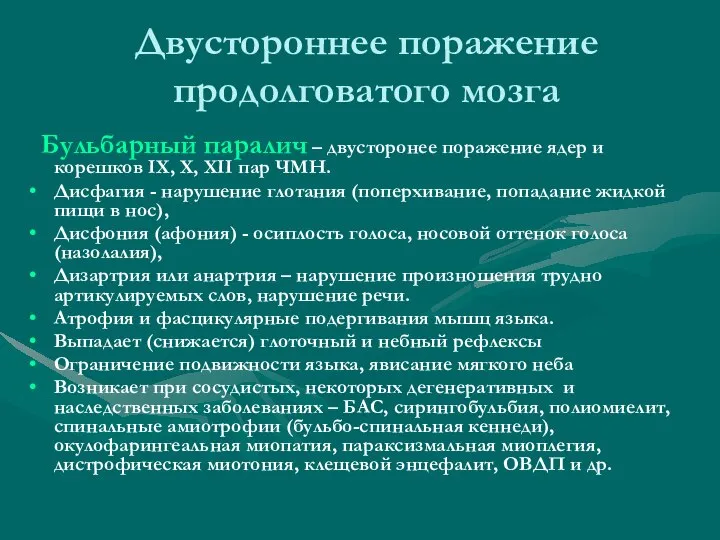

- 37. Двустороннее поражение продолговатого мозга Бульбарный паралич – двусторонее поражение ядер и корешков IX, X, XII пар

- 38. Псевдобульбарный паралич Центральный паралич мышц , иннервируемых IX, X, XII парами ЧМН. Клинические проявления аналогичны таковым

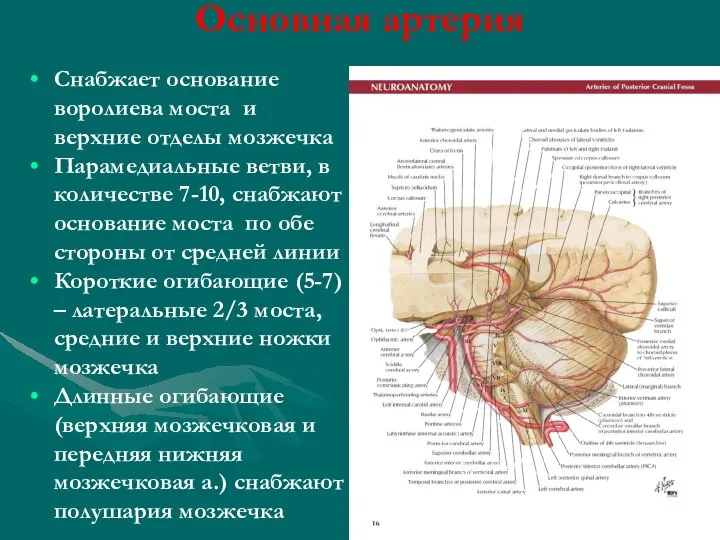

- 39. Основная артерия Снабжает основание воролиева моста и верхние отделы мозжечка Парамедиальные ветви, в количестве 7-10, снабжают

- 40. Основная артерия Тромбоз ОА приводит к повреждению среднего мозга и моста, являясь, таким образом, одной из

- 41. При тромбозе отдельных ветвей основной артерии развивается альтернирующие синдромы: Синдром Мийяра-Гублера – поражение ядра лицевого нерва

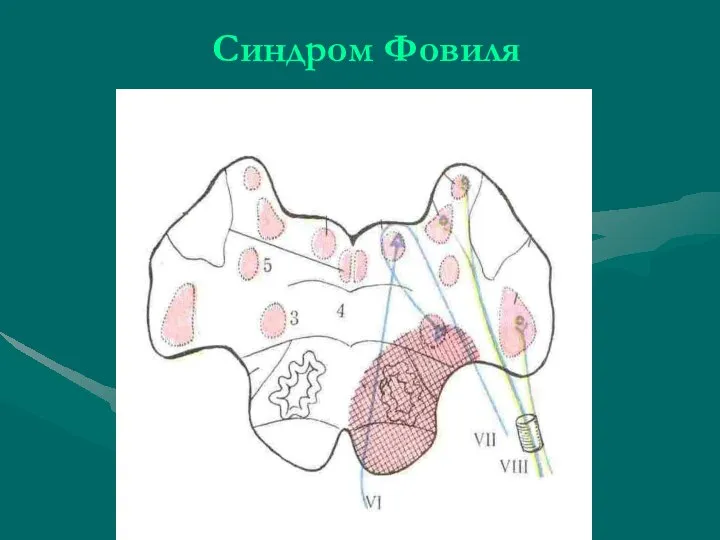

- 42. Синдром Фовиля

- 43. Синдром Бриссо-Сикара: поражение медиального отдела моста – раздражение ядра лицевого нерва , повреждение пирамидного тракта. На

- 44. Горизонтальный паралич взора - «глаза отворачиваются от очага» При поражении мостового центра взора (в близи от

- 45. Клиническая картина ТИА Самая частая причина ИИ – атеросклероз устья ВСА Реже (преимущественно у негров и

- 46. Системе мозгового кровообращения присущи ряд уникальных закономерностей функционирования. Одной из этих особенностей является то, что скорость

- 47. Такое постоянство мозгового кровотока при изменениях артериального давления осуществляется преимущественно миогенными механизмами регуляции, т.е. непосредственными сократительными

- 48. Мозговая ауторегуляция потока крови у нормальных индивидуумов гарантирует, что падение перфузионного давления уравновешено вазодилятацией мозговых мелких

- 49. При хроническом снижении кровотока в определенном сосудистом бассейне возникает ауорегуляторная вазодилятация – расширение резистивных сосудов, за

- 50. Компенсаторные возможности системы мозгового кровообращения Еще одной из особенностей системы мозгового кровообращения является наличие компенсаторных возможностей

- 51. 2. Функциональные пути компенсации мозгового кровотока. Изменение кровоснабжения отдельной области мозга при увеличении ее функциональной активности

- 52. При стенозах более 65-70% развиваются как локальные, так и системные эффекты. Дистальнее стеноза отмечается снижение объемной

- 53. Существование мощной системы коллатерального кровообращения позволяет поддерживать достаточный уровень мозгового кровотока даже в условиях тяжелого поражения

- 54. Гемодинамически значимым стенозом является тот стеноз (обычно более 60-75%), который приводит к дистальному перфузионному дефициту (или

- 55. Состояние ауторегуляции может быть оценено по выраженности изменений после более или менее длительного периода регионарной гипотензии,

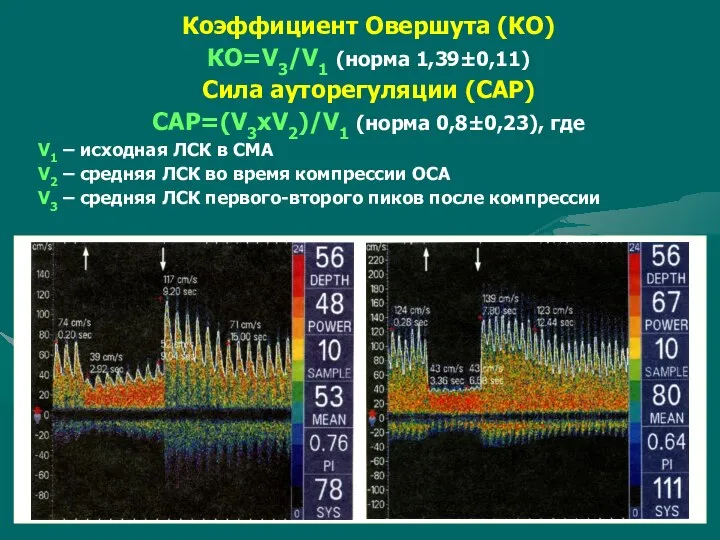

- 56. Коэффициент Овершута (КО) КО=V3/V1 (норма 1,39±0,11) Сила ауторегуляции (САР) САР=(V3xV2)/V1 (норма 0,8±0,23), где V1 – исходная

- 57. Компрессия общей сонной артерии осуществляется на протяжении пяти сердечных циклов и прекращается в диастолу. Одновременно проводится

- 58. В случаях грубой патологии наблюдается нарушение ауторегуляции мозгового кровотока вплоть до ее полного исчезновения. КО оказался

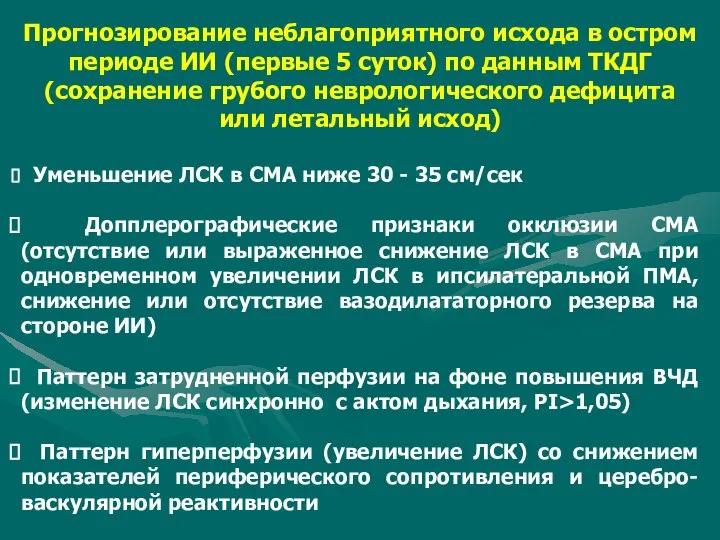

- 59. Прогнозирование неблагоприятного исхода в остром периоде ИИ (первые 5 суток) по данным ТКДГ (сохранение грубого неврологического

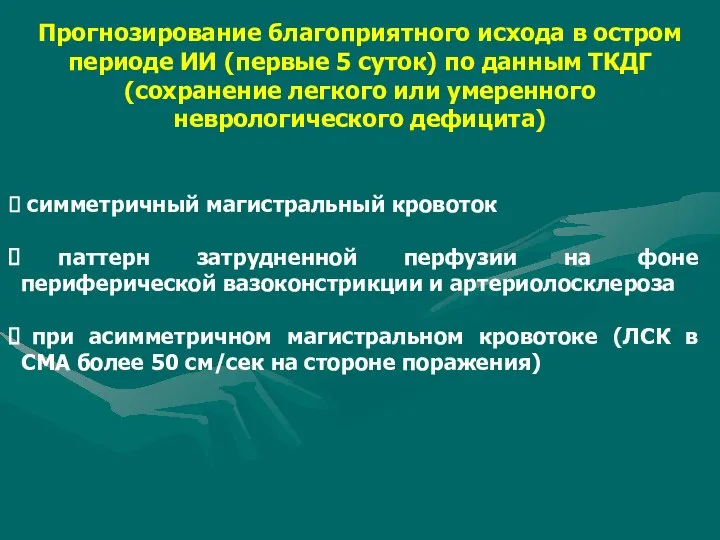

- 60. Прогнозирование благоприятного исхода в остром периоде ИИ (первые 5 суток) по данным ТКДГ (сохранение легкого или

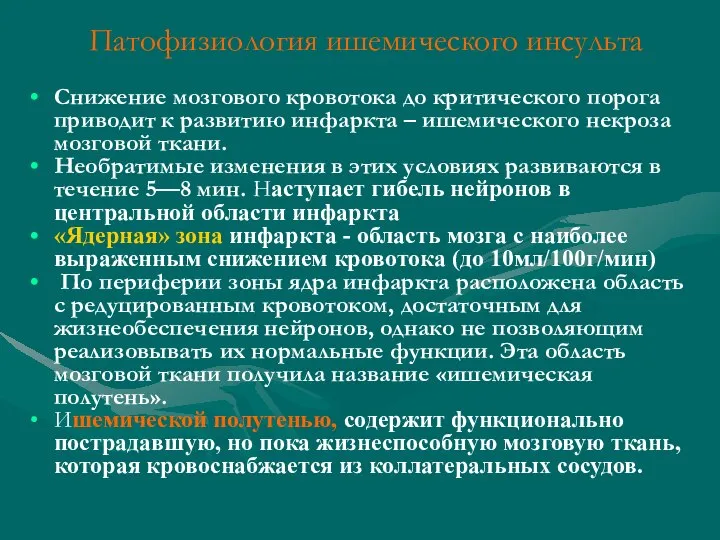

- 61. Патофизиология ишемического инсульта Снижение мозгового кровотока до критического порога приводит к развитию инфаркта – ишемического некроза

- 62. Этот участок мозговой ткани может трансформироваться в инфаркт вследствие вторичного повреждения нейронов, индуцированного патохимическими каскадами, приводящими

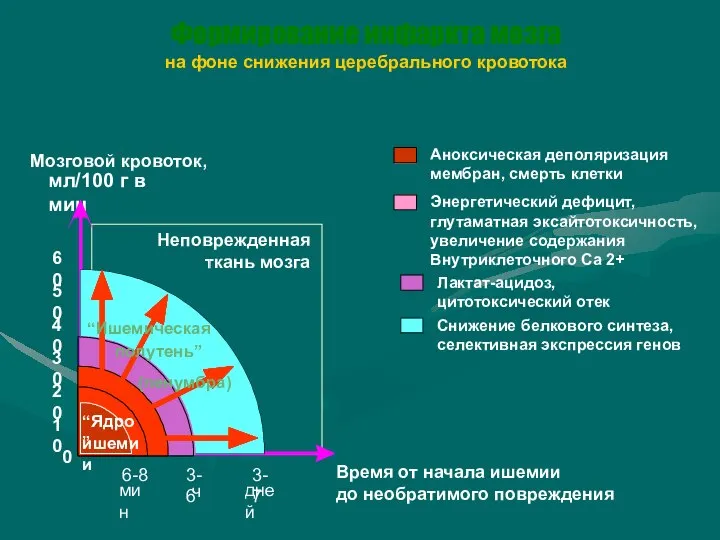

- 63. Формирование инфаркта мозга на фоне снижения церебрального кровотока

- 64. Развитие острой церебральной ишемии запускает каскад патологических биохимических реакций. Острая ишемия приводит к переходу метаболизма на

- 65. В условиях острой ишемии мозга наблюдается выброс в синаптическую щель возбуждающих нейротрансмиттеров, в первую очередь –

- 66. Апоптоз – результат действия отдельной функциональной системы, включающей в себя гены индукторы апоптоза (гены «клеточной смерти»),

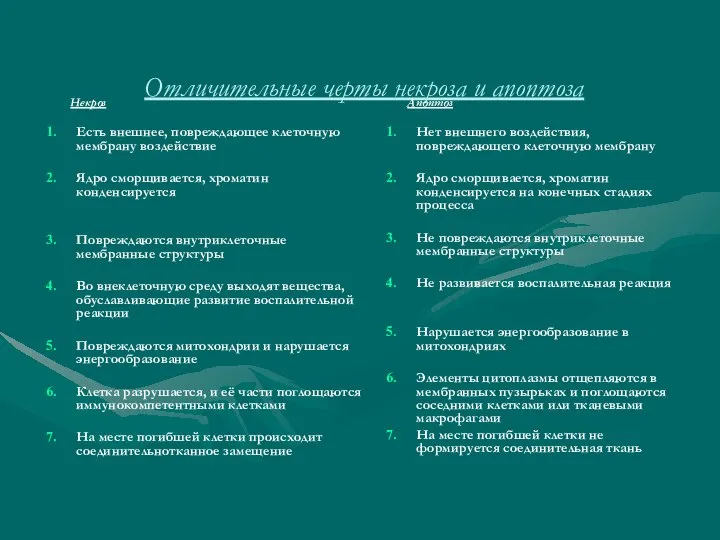

- 67. Отличительные черты некроза и апоптоза Некроз Есть внешнее, повреждающее клеточную мембрану воздействие Ядро сморщивается, хроматин конденсируется

- 68. В зависимости от особенностей локализации очага поражения, его размеров, индивидуального характера протекания метаболических процессов формирование очага

- 69. Нередко следствием обширного ишемического инсульта является значительный перифокальный отек мозга. В результате этого развивается дислокация мозга

- 75. Скачать презентацию

Балалар гинекологиясының негіздері

Балалар гинекологиясының негіздері Нарушения поведения при аффективных расстройствах. Биполярное расстройство

Нарушения поведения при аффективных расстройствах. Биполярное расстройство Основные виды отклонений в развитии. Лекции 2

Основные виды отклонений в развитии. Лекции 2 Ликвор, технология получения, виды

Ликвор, технология получения, виды Эндокринная система человека

Эндокринная система человека Лига С по современному мечевому бою

Лига С по современному мечевому бою Вахта трехлистная

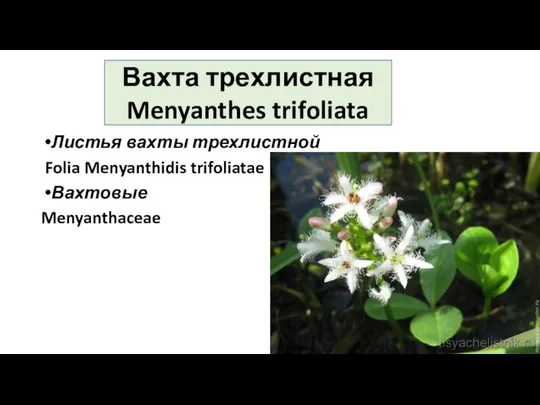

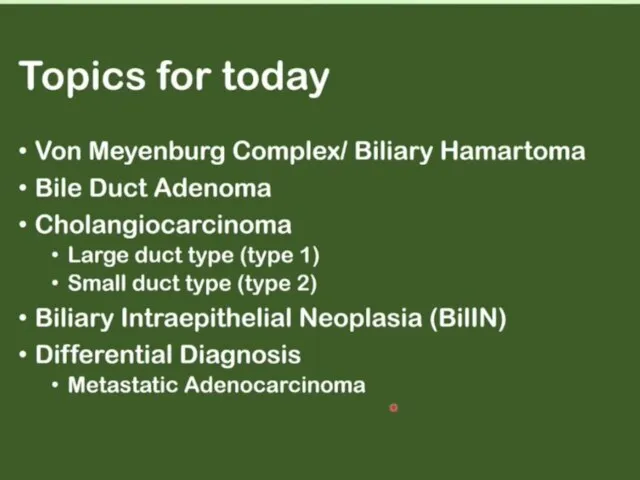

Вахта трехлистная Cholangicarcinoma

Cholangicarcinoma Жедел медициналық көмек

Жедел медициналық көмек Медицина 21 века

Медицина 21 века Мягкое кесарево сечение

Мягкое кесарево сечение crv4r

crv4r Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни Бутират. Оксибутират натрия

Бутират. Оксибутират натрия Компьютерные технологии в изучении дисциплины Основы сестринского дела

Компьютерные технологии в изучении дисциплины Основы сестринского дела Проучване на анти-N антитела срещу Коронавирус

Проучване на анти-N антитела срещу Коронавирус Факторы окклюзии

Факторы окклюзии Гиперпролактинемия

Гиперпролактинемия Медицинское освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учет

Медицинское освидетельствование при первоначальной постановке на воинский учет Клинический случай. Смерть ребёнка 19 дней, у несовершеннолетней матери (15 лет)

Клинический случай. Смерть ребёнка 19 дней, у несовершеннолетней матери (15 лет) Природа, механизмы и критерии старения

Природа, механизмы и критерии старения Взаимосвязь возникновения пародонтоза и атеросклеротических заболеваний

Взаимосвязь возникновения пародонтоза и атеросклеротических заболеваний IMMUNOPATOLOGIYa_pptx1

IMMUNOPATOLOGIYa_pptx1 Листерии

Листерии Изменения в организме при беременности желудочно-кишечного тракта

Изменения в организме при беременности желудочно-кишечного тракта Сочетанные поражения венечных и магистральных артерий

Сочетанные поражения венечных и магистральных артерий Беда по имени СПИД

Беда по имени СПИД