Слайд 2Эта болезнь (недостаточность альфа-1-антитрипсина — 1-АТ) является наследственной по аутосомно-рецессивному типу наследования.

Среди

детей, больных неспецифическими хроническими заболеваниями легких, гомозиготные носители составляют около 2%, а гетерозиготные — 9,9%. Лица, у которых активность 1-АТ ниже 25% от нормальной — гомозиготы, 25-55% — гетерозиготы. 1-АТ — основной белок, связывающий эластазу.

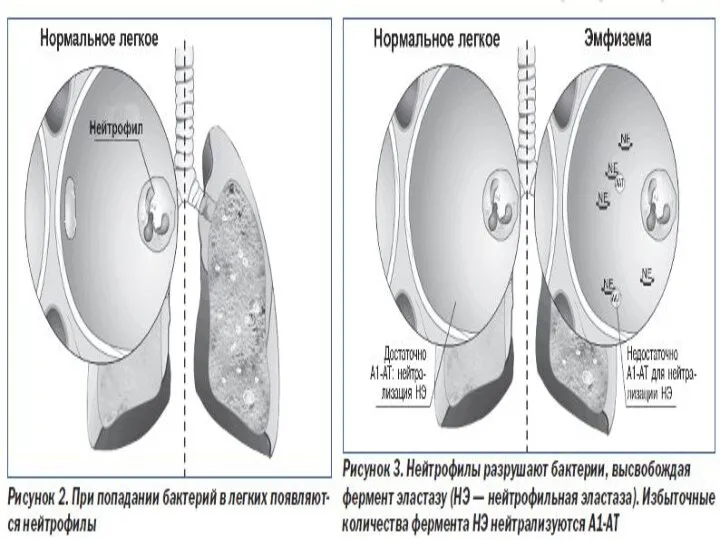

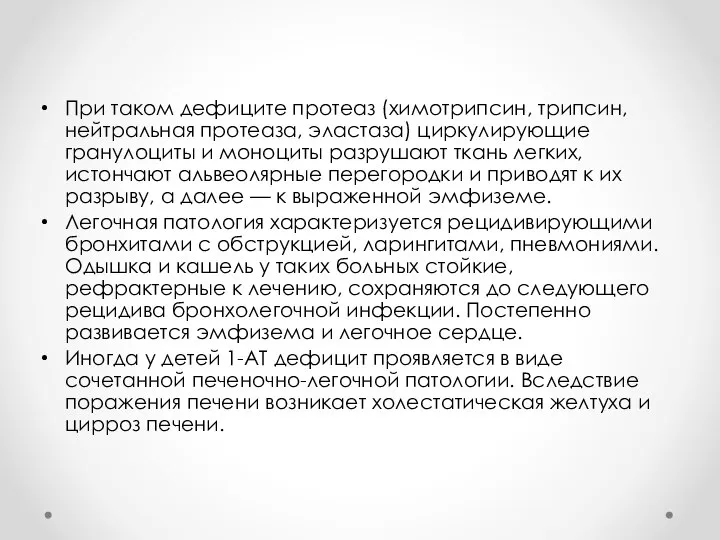

Слайд 4При таком дефиците протеаз (химотрипсин, трипсин, нейтральная протеаза, эластаза) циркулирующие гранулоциты и

моноциты разрушают ткань легких, истончают альвеолярные перегородки и приводят к их разрыву, а далее — к выраженной эмфиземе.

Легочная патология характеризуется рецидивирующими бронхитами с обструкцией, ларингитами, пневмониями. Одышка и кашель у таких больных стойкие, рефрактерные к лечению, сохраняются до следующего рецидива бронхолегочной инфекции. Постепенно развивается эмфизема и легочное сердце.

Иногда у детей 1-АТ дефицит проявляется в виде сочетанной печеночно-легочной патологии. Вследствие поражения печени возникает холестатическая желтуха и цирроз печени.

Слайд 5Экзогенные факторы, в частности продукты курения, воздушные полютанты, ксенобиотики и другие оксиданты,

способны нарушать про-теафзно-антипротеазное равновесие в сторону подавления последнего, в результате чего умеренный дефицит а-1-ингибиторов протеаз, связанный с гетерозиготным носительством, может приобретать патогенное значение

Выраженные клинические проявления наблюдаются при гомозиготном носительстве соответствующего гена. Проявления заболевания бывают связаны с развивающейся в относительно молодом возрасте прогрессирующей эмфиземой легких

Слайд 6Клиника, диагностика

Основной жалобой больных является одышка, возникающая вначале при значительных, а затем

при все более уменьшающихся физических нагрузках. Довольно типичным является постепенное снижение массы тела. Кашель чаще всего отсутствует или же выражен незначительно. Обычно он бывает сухим, реже — отделяется скудная слизистая мокрота. У больных снижена масса тела, грудная клетка бочкообразной формы. При перкуссии грудной клетки определяется коробочный звук, уменьшение границ сердечной тупости или же полное ее исчезновение, низкое расположение и уменьшенная подвижность нижних границ легких. При аускультации легких выслушивается ослабленное везикулярное дыхание, иногда с удлиненным выдохом.

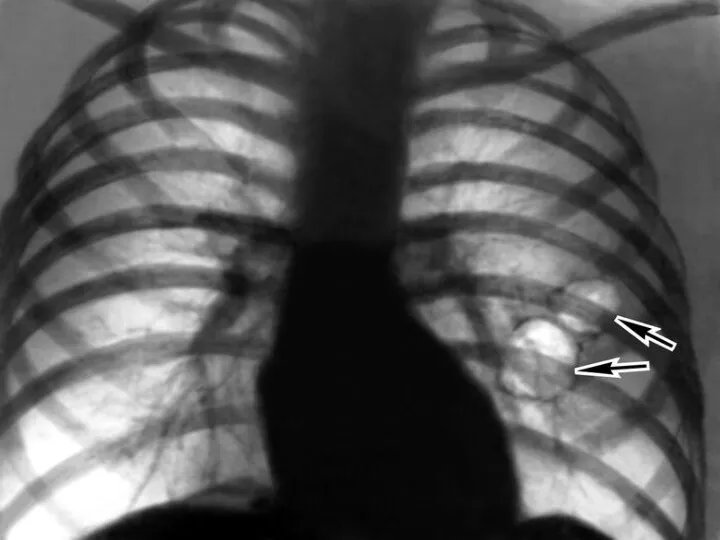

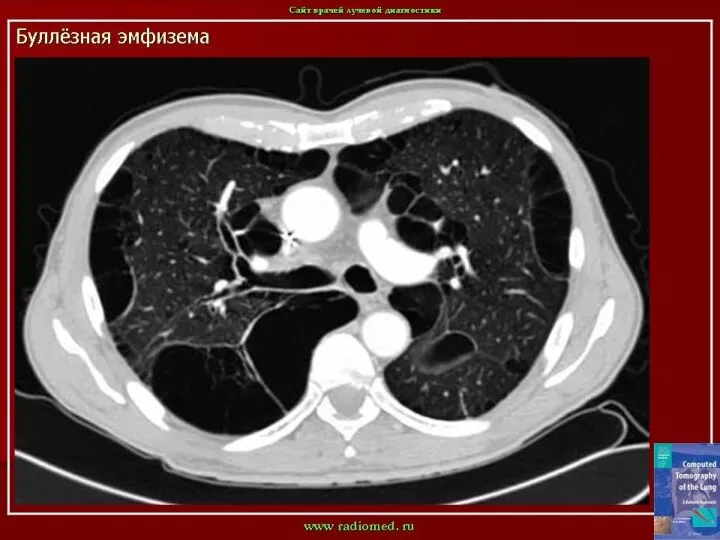

Слайд 7Рентгенологически обнаруживается увеличение прозрачности легочных полей, в типичных случаях более выраженное в

нижних отделах легких, где нередко формируются гигантские буллы, и легочный рисунок отсугствует полностью («исчезающее», «сверхпрозрачное» легкое). Диафрагма обычно уплощена, стоит низко, подвижность ее резко ограничена. Сердечная тень — небольших размеров, «каплевидная». Изменения легочной прозрачности во время дыхательного цикла, выявляемые с помощью то-мореспираторной пробы или же денситометри-ческими методами, резко снижены. Очага буллезной эмфиземы или гигантские буллы лучше всего идентифицируются методом компьютерной томографии.

Решающее значение в установлении диагноза имеет исследование на содержание в сыворотке крови а-1-ингибиторов протеаз. Условно считается, что концентрация а-1 -ингибитора-протеаз 80—25% соответствует гетерозиготному носительству, а ниже 25% — гомозиготному.

Слайд 10Лечение

До недавнего времени лечение врожденного дефицита а-1-ингибиторов протеаз считалось малоперспективным. Заместительная терапия

может осуществляться с помощью внутривенного введения естественного а-1-ингибитора-протеаз. Значительно менее эффективными, хотя и более доступными, представляются повторные вливания нативной человеческой плазмы.

Слайд 11Прогноз

Прогноз заболевания достаточно серьезный, так как наиболее эффективные методы терапии до настоящего

времени не разработаны. Ранняя диагностика и своевременное проведение мер вторичной профилактики и лечения позволяют рассчитывать на существенное продление жизни больных.

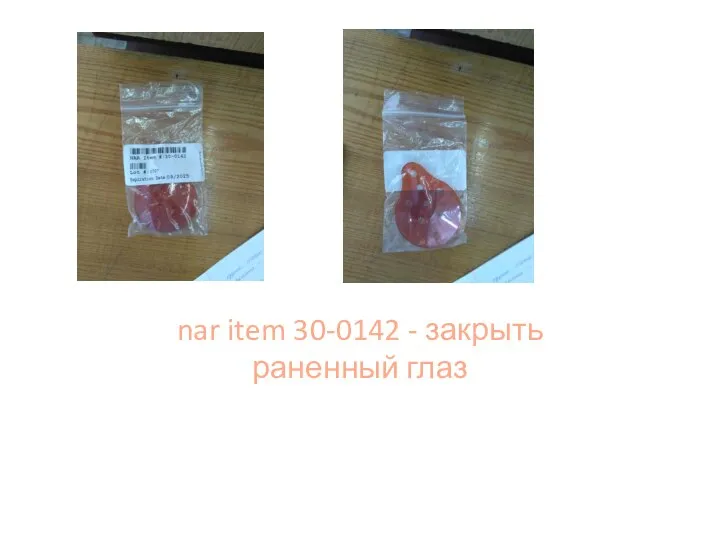

Аптечка доврачебной помощи

Аптечка доврачебной помощи Транспортные положения

Транспортные положения Острые аллергические реакции. Анафилактический шок

Острые аллергические реакции. Анафилактический шок Эмоционально-уровневый подход в коррекции детского аутизма

Эмоционально-уровневый подход в коррекции детского аутизма Экогенетические варианты генных болезней

Экогенетические варианты генных болезней Грыжи брюшной стенки. Водянка, крипторхизм, варикоцеле

Грыжи брюшной стенки. Водянка, крипторхизм, варикоцеле Санация полости рта

Санация полости рта Здравоохранение Ульяновской области. Национальные проекты

Здравоохранение Ульяновской области. Национальные проекты Rofilaxia bolilor genetice

Rofilaxia bolilor genetice Лучшая в СНГ программа по омоложению организма. Помолодей за 30 дней

Лучшая в СНГ программа по омоложению организма. Помолодей за 30 дней Статистика COVID-19 в зависимости от процента вакцинированных

Статистика COVID-19 в зависимости от процента вакцинированных Кровотечения и оказание первой помощи

Кровотечения и оказание первой помощи Буын ауруларының сәулелі диагностикасы

Буын ауруларының сәулелі диагностикасы Посттравматический остеомиелит

Посттравматический остеомиелит Лапароскопия. Оборудование и инструменты

Лапароскопия. Оборудование и инструменты Инсульттын алдын алу

Инсульттын алдын алу Рентген. Желудочно-кишечный тракт. Желудок

Рентген. Желудочно-кишечный тракт. Желудок Крапива двудомная (Urtica dioica)

Крапива двудомная (Urtica dioica) Оказание первой помощи при ушибах и переломах

Оказание первой помощи при ушибах и переломах Вирусты гепатитпен. Қазақстандағы балалардың аурушаңдылығы

Вирусты гепатитпен. Қазақстандағы балалардың аурушаңдылығы Предмет психиатрии. Задачи. Основные разделы

Предмет психиатрии. Задачи. Основные разделы Здоровье России. Состояние вопроса

Здоровье России. Состояние вопроса Возбудитель туберкулеза. Эпидемиология туберкулеза

Возбудитель туберкулеза. Эпидемиология туберкулеза Кофе – вред или польза?

Кофе – вред или польза? Месячник борьбы с наркотиками. 26 мая – 26 июня

Месячник борьбы с наркотиками. 26 мая – 26 июня Организационные вопросы психиатрии в РФ

Организационные вопросы психиатрии в РФ Қоғамдық денсаулық

Қоғамдық денсаулық Анатомо-физиологические особенности женского организма. Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов

Анатомо-физиологические особенности женского организма. Таз с акушерской точки зрения. Плод как объект родов