Содержание

- 2. Процессы обмена веществ – Ассимиляция – Синтез – Диссимиляция – Анаболизм – Катаболизм Сгорание: 1 г

- 3. Белки простые (протеины) заменимые Б Аминокислоты незаменимые сложные (протеины)

- 4. Углеводы Углеводы – CmH2nOn моносахариды полисахариды

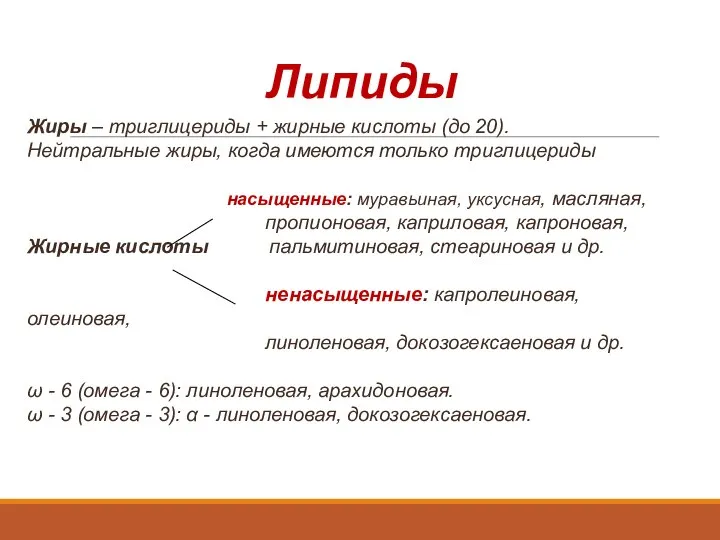

- 5. Жиры – триглицериды + жирные кислоты (до 20). Нейтральные жиры, когда имеются только триглицериды насыщенные: муравьиная,

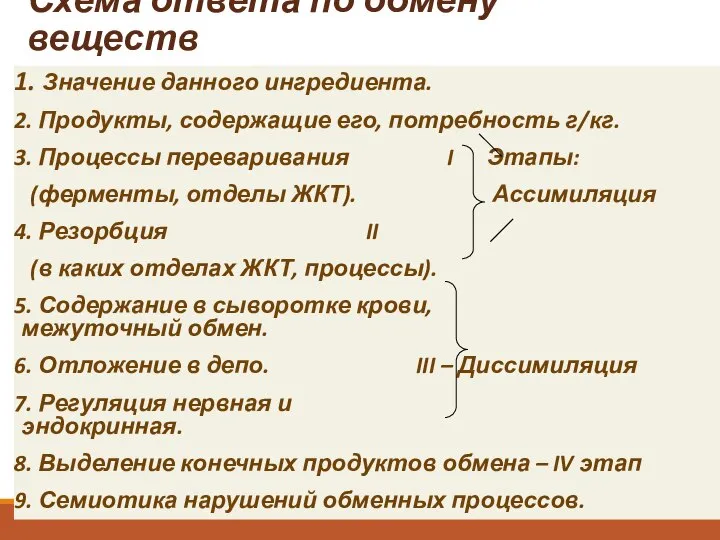

- 6. Схема ответа по обмену веществ 1. Значение данного ингредиента. 2. Продукты, содержащие его, потребность г/кг. 3.

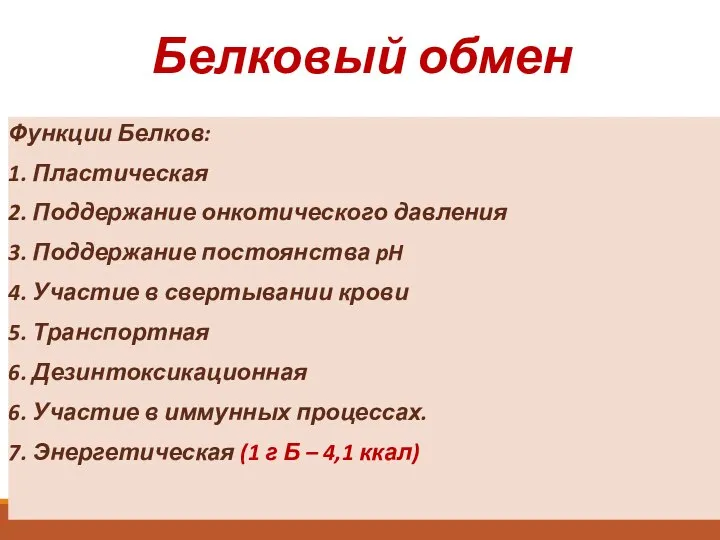

- 7. Белковый обмен Функции Белков: 1. Пластическая 2. Поддержание онкотического давления 3. Поддержание постоянства pH 4. Участие

- 8. Источники Белка: 1) внутриутробно – плацентарный аминокислотный насос; 2) в 1-е полугодие жизни – материнское молоко;

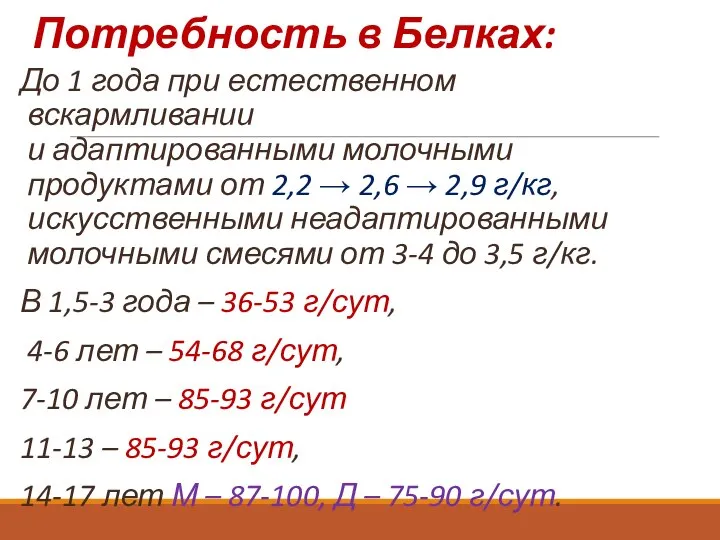

- 9. Потребность в Белках: До 1 года при естественном вскармливании и адаптированными молочными продуктами от 2,2 →

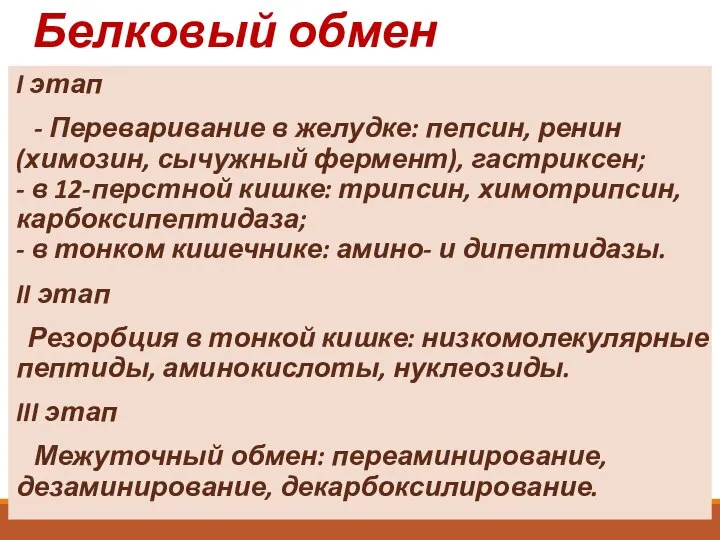

- 10. Белковый обмен I этап - Переваривание в желудке: пепсин, ренин (химозин, сычужный фермент), гастриксен; - в

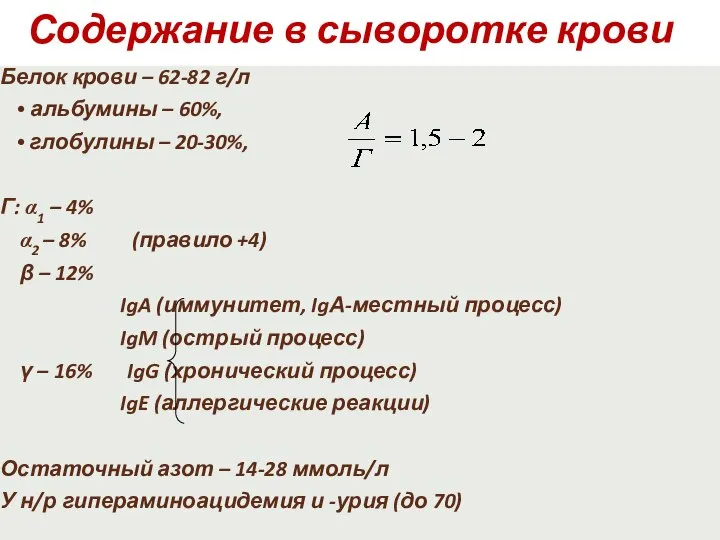

- 11. Содержание в сыворотке крови Белок крови – 62-82 г/л • альбумины – 60%, • глобулины –

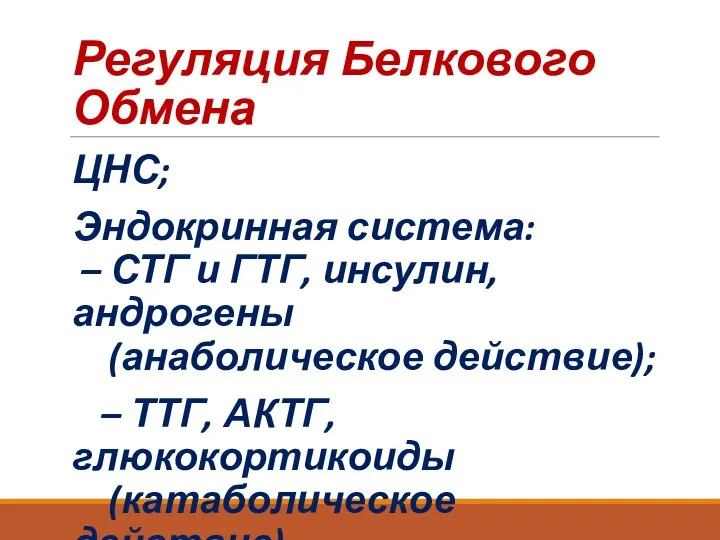

- 12. Регуляция Белкового Обмена ЦНС; Эндокринная система: – СТГ и ГТГ, инсулин, андрогены (анаболическое действие); – ТТГ,

- 13. IV этап. Выделение конечных продуктов обмена: В основном ЖКТ; С мочой в сутки от 30 до

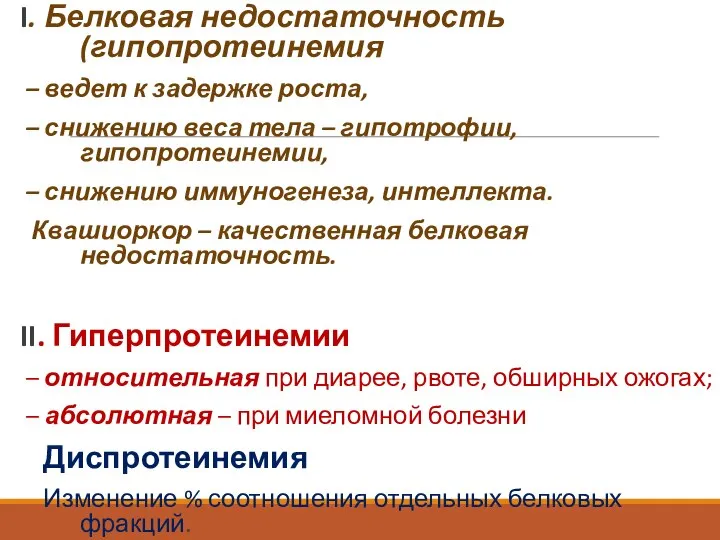

- 14. Семиотика нарушений Белкового обмена I. Белковая недостаточность II. Гипер- и диспротеинемия III. Нарушение обмена аминокислот IV.

- 15. I. Белковая недостаточность (гипопротеинемия – ведет к задержке роста, – снижению веса тела – гипотрофии, гипопротеинемии,

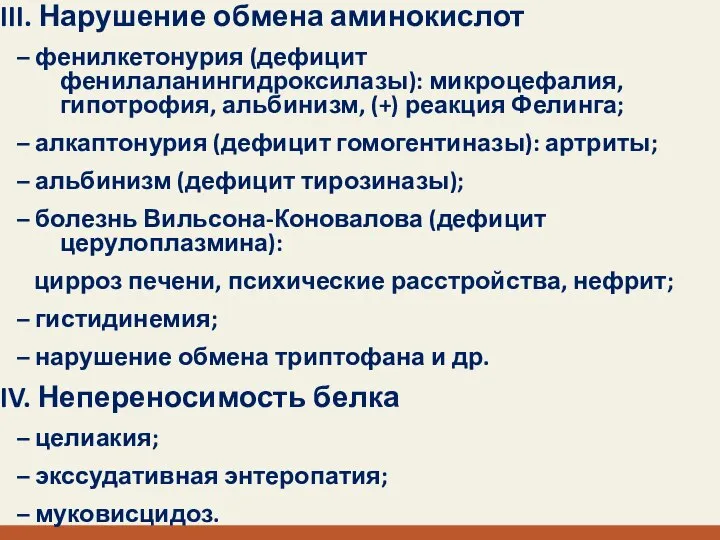

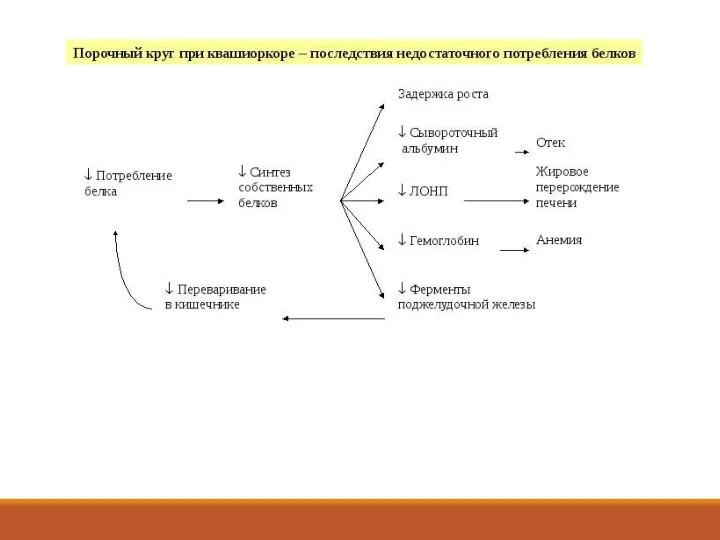

- 16. III. Нарушение обмена аминокислот – фенилкетонурия (дефицит фенилаланингидроксилазы): микроцефалия, гипотрофия, альбинизм, (+) реакция Фелинга; – алкаптонурия

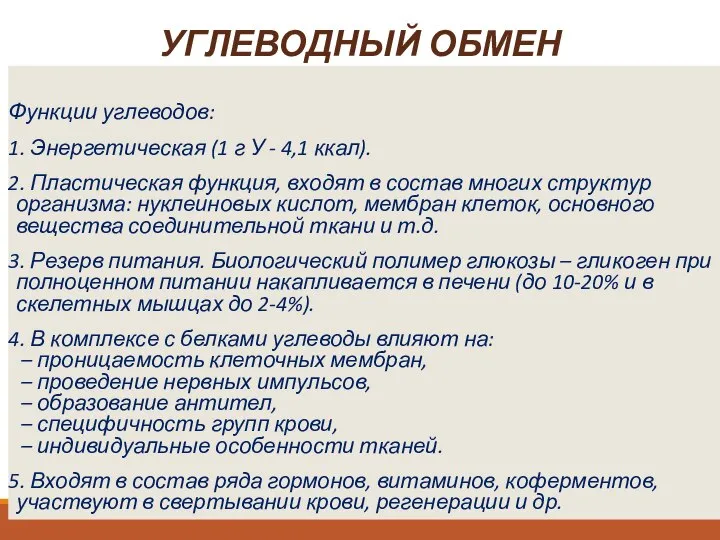

- 18. УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН Функции углеводов: 1. Энергетическая (1 г У - 4,1 ккал). 2. Пластическая функция, входят

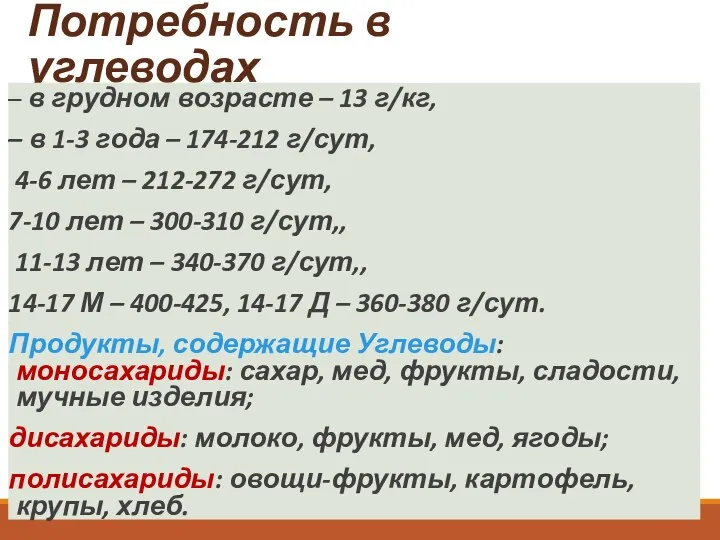

- 19. Потребность в углеводах – в грудном возрасте – 13 г/кг, – в 1-3 года – 174-212

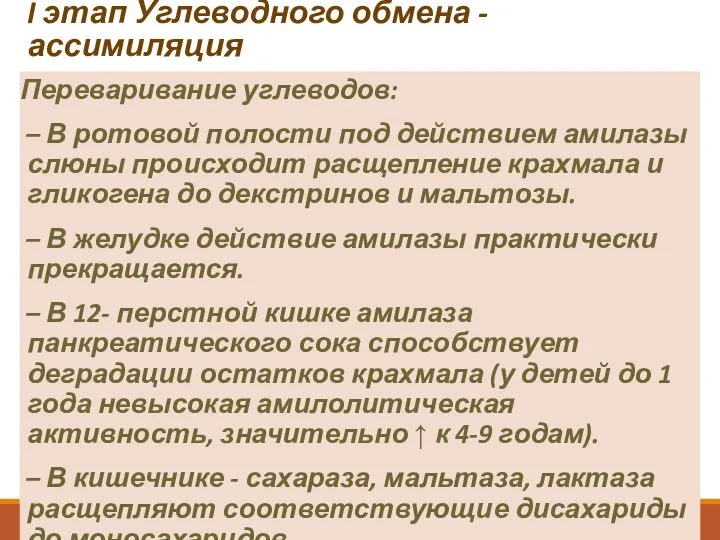

- 20. I этап Углеводного обмена - ассимиляция Переваривание углеводов: – В ротовой полости под действием амилазы слюны

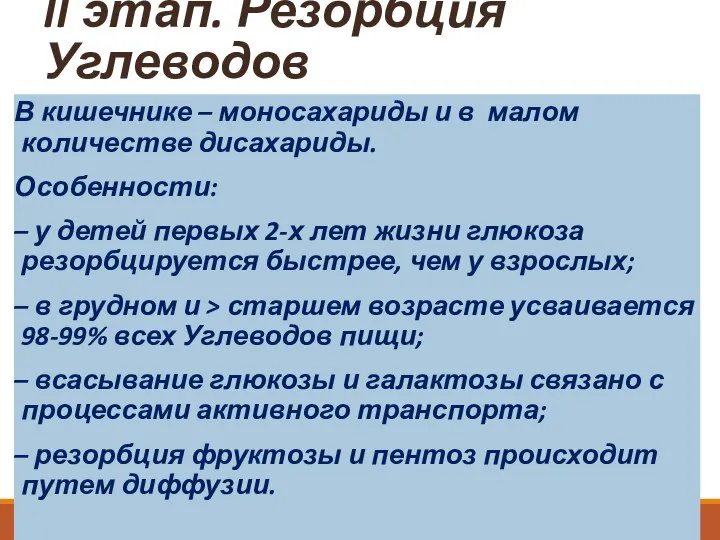

- 21. II этап. Резорбция Углеводов В кишечнике – моносахариды и в малом количестве дисахариды. Особенности: – у

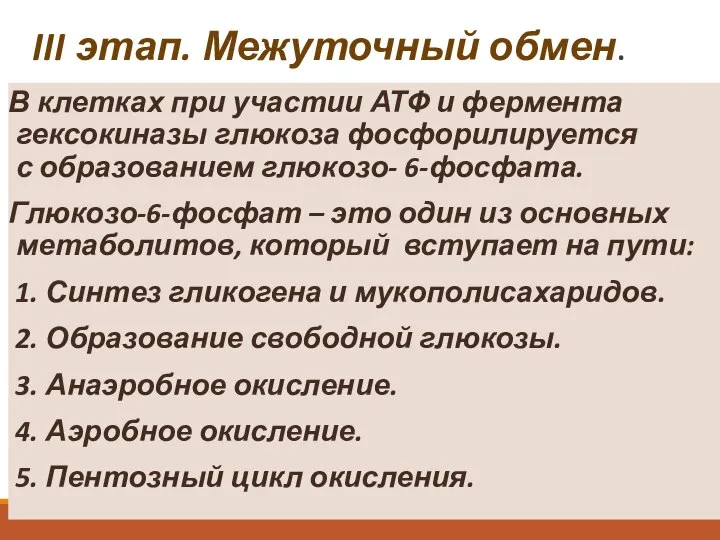

- 22. III этап. Межуточный обмен. В клетках при участии АТФ и фермента гексокиназы глюкоза фосфорилируется с образованием

- 23. IV этап. Выделение конечных продуктов обмена – с мочой. Пробы Бенедикта, Фелинга, Ниландера, полуколичественное определение сахара

- 24. Регуляция Углеводного обмена ЦНС; Эндокринная система: – инсулин (повышает проницаемость клеточных мембран, усиливает синтез гликогена, подавляет

- 26. Содержание углеводов в сыворотке крови – в норме – 5,55 ммоль/л, – у новорожденных – 1,7

- 31. Семиотика нарушений Углеводного обмена Гликогенозы – 12 типов (гепаторенальный гликогенез или болезнь Гирке – I тип,

- 33. Семиотика нарушений Углеводного обмена III. Галактоземия (1:20000) – реакция на лактозу вследствии отсутствия фермента галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Лактоза

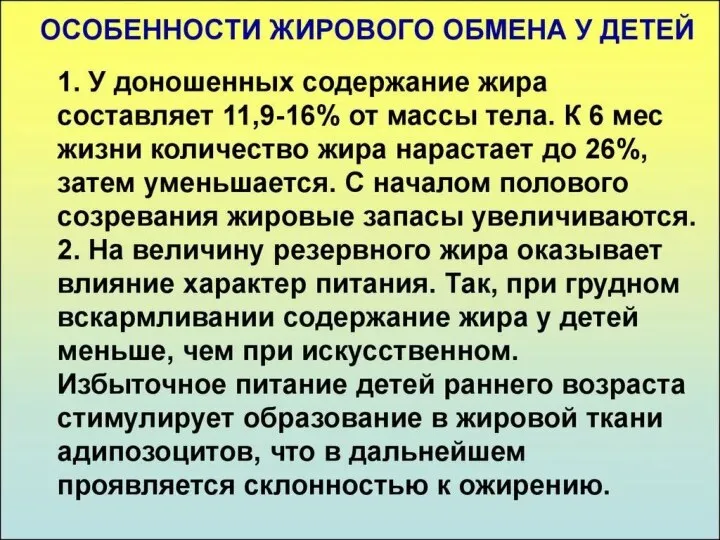

- 35. ЖИРОВОЙ ОБМЕН Функции липидов: 1) энергетическая (1г Ж – 9,3 ккал) ; 2) иммунная; 3) защитная;

- 36. Функции липидов: 8) холестерин – предшественник жирных кислот, половых гормонов, гормонов коры надпочечников, витамина «Д»; 9)

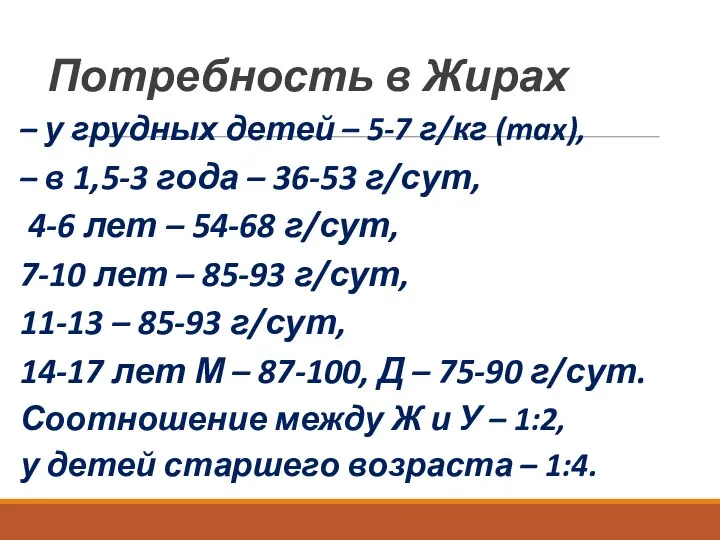

- 37. Потребность в Жирах – у грудных детей – 5-7 г/кг (max), – в 1,5-3 года –

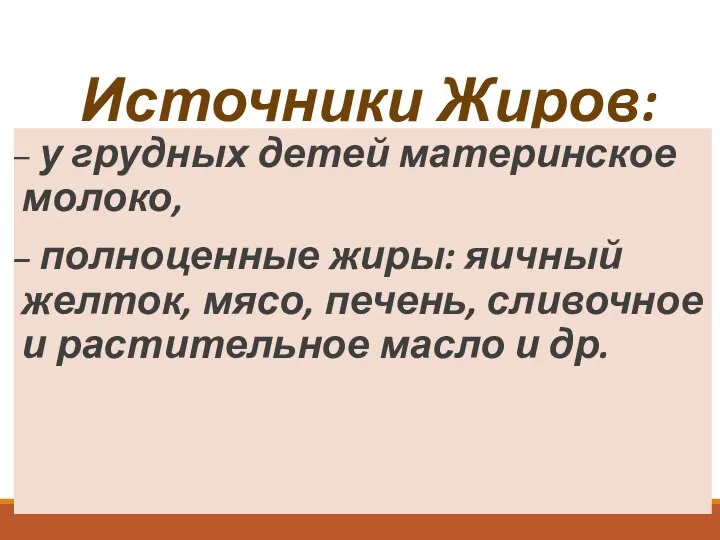

- 38. Источники Жиров: – у грудных детей материнское молоко, – полноценные жиры: яичный желток, мясо, печень, сливочное

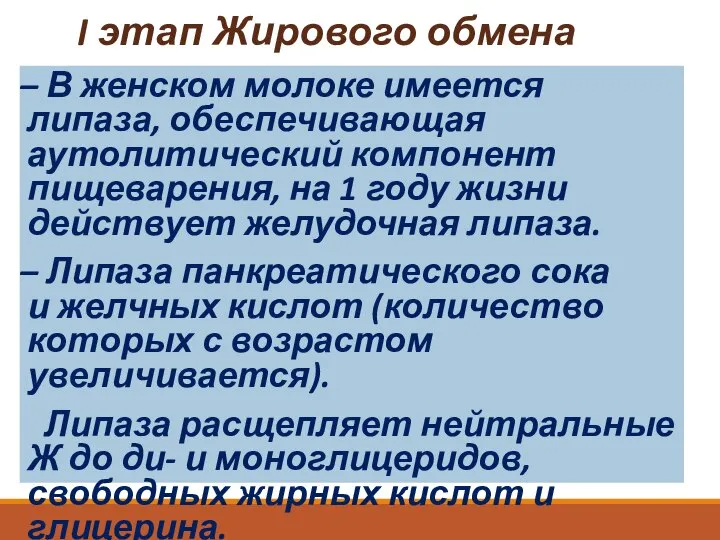

- 39. I этап Жирового обмена – В женском молоке имеется липаза, обеспечивающая аутолитический компонент пищеварения, на 1

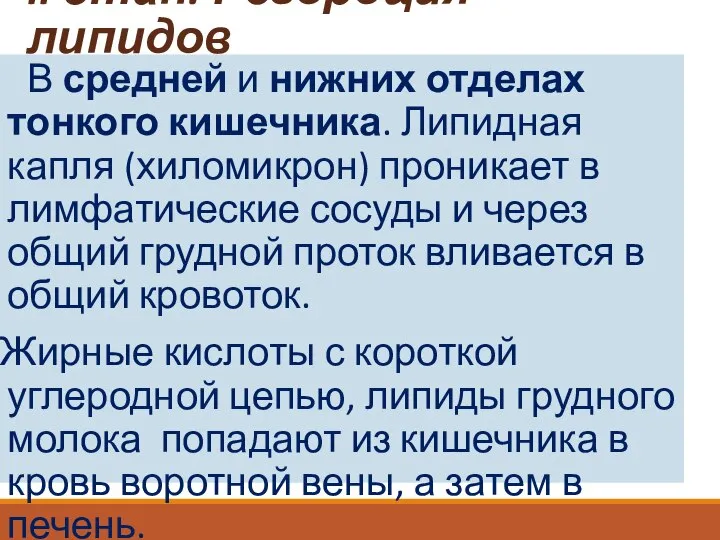

- 40. II этап. Резорбция липидов В средней и нижних отделах тонкого кишечника. Липидная капля (хиломикрон) проникает в

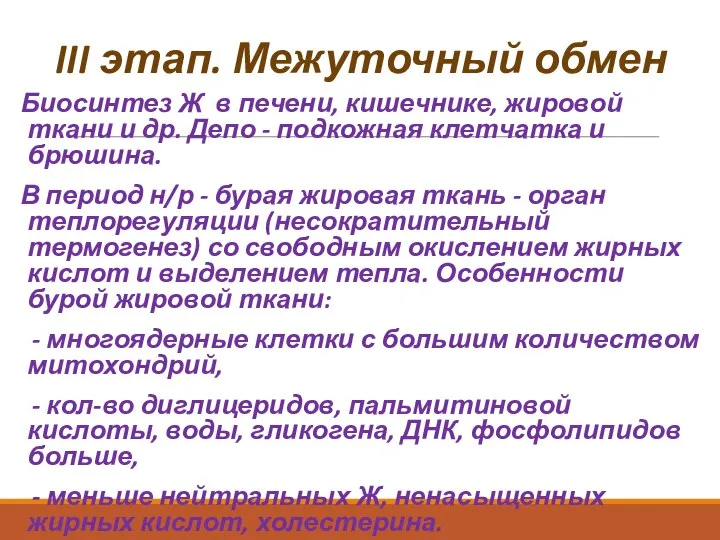

- 41. III этап. Межуточный обмен Биосинтез Ж в печени, кишечнике, жировой ткани и др. Депо - подкожная

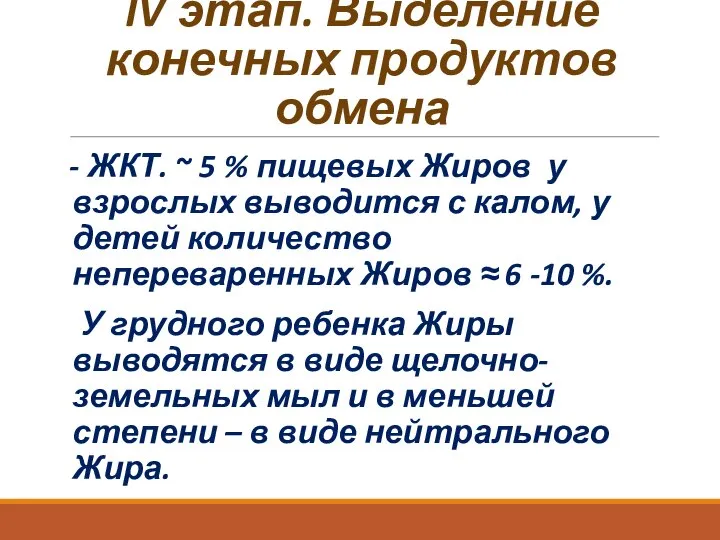

- 42. IV этап. Выделение конечных продуктов обмена - ЖКТ. ~ 5 % пищевых Жиров у взрослых выводится

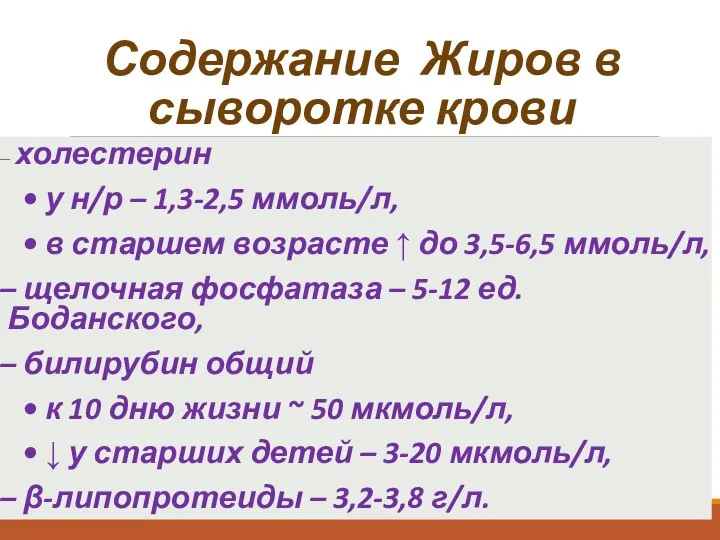

- 44. Содержание Жиров в сыворотке крови – холестерин • у н/р – 1,3-2,5 ммоль/л, • в старшем

- 54. Регуляция жирового обмена - ЦНС; - Эндокринная система: 1) ГК, катехоламины, глюкагон, тироксин, гормон роста, АКТГ

- 55. Взаиморегулирующее влияние Между Ж и У обменом – главными энергообразующими процессами в организме взаиморегулирующее влияние. Так,

- 56. Особенностями Жирового обмена - Неустойчивость и лабильность Жирового обмена. - Повышенная склонность к кетозам с 2

- 57. Кетоновые тела Кетоновые тела (β-оксимаслянная кислота, ацетоуксусная кислота и ацетон) образуется в печени, а распад их

- 58. Семиотика нарушений Жирового обмена I. Синдром мальабсорбции Жиров (описан Шелдоном) при отсутствии панкреатической липазы с целиакоподобным

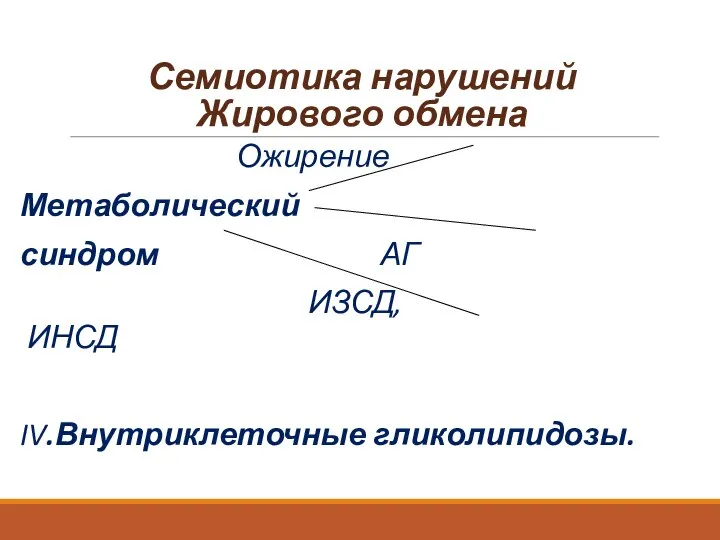

- 59. Семиотика нарушений Жирового обмена Ожирение Метаболический синдром АГ ИЗСД, ИНСД IV.Внутриклеточные гликолипидозы.

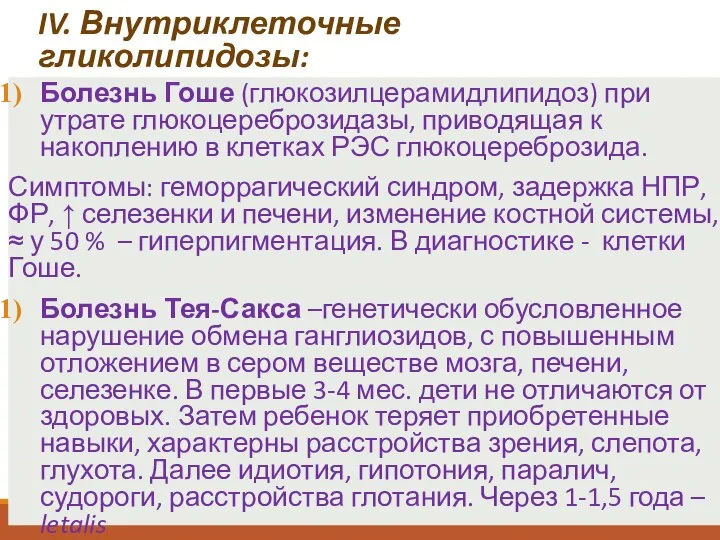

- 60. IV. Внутриклеточные гликолипидозы: Болезнь Гоше (глюкозилцерамидлипидоз) при утрате глюкоцереброзидазы, приводящая к накоплению в клетках РЭС глюкоцереброзида.

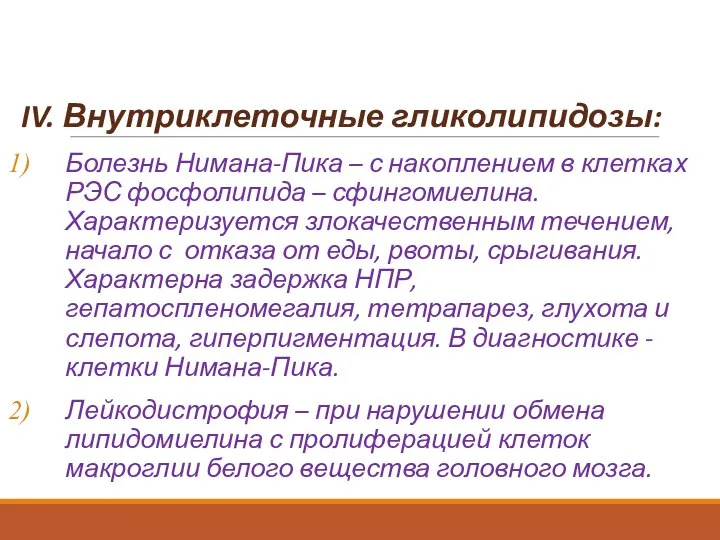

- 61. IV. Внутриклеточные гликолипидозы: Болезнь Нимана-Пика – с накоплением в клетках РЭС фосфолипида – сфингомиелина. Характеризуется злокачественным

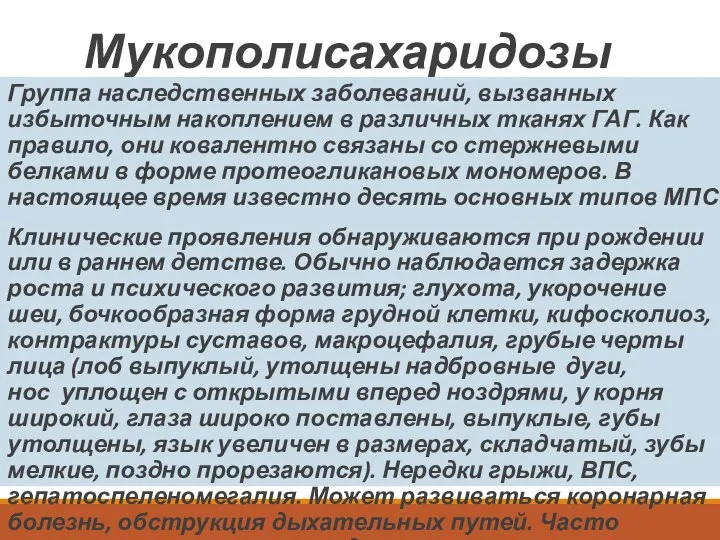

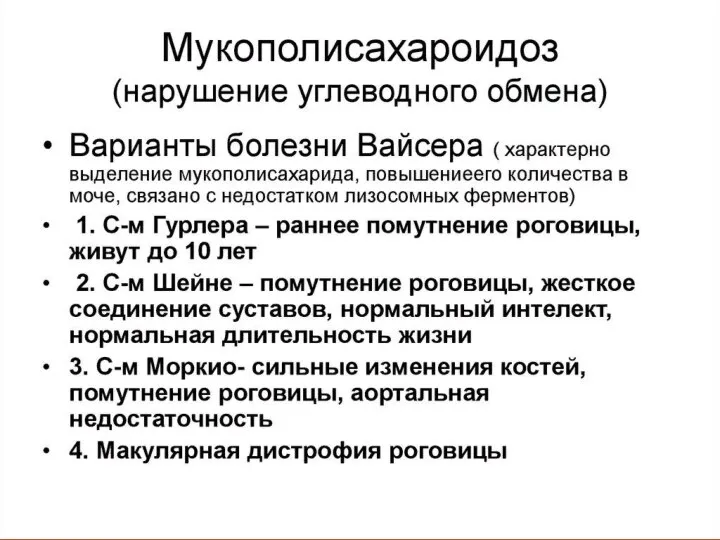

- 62. Мукополисахаридозы Группа наследственных заболеваний, вызванных избыточным накоплением в различных тканях ГАГ. Как правило, они ковалентно связаны

- 74. Скачать презентацию

Микоплазмоз. Микоплазмоздың түрлері

Микоплазмоз. Микоплазмоздың түрлері Питание больных

Питание больных Питание беременных и кормящих

Питание беременных и кормящих Гломерулонефрит. Причины развития гломерулонефрита

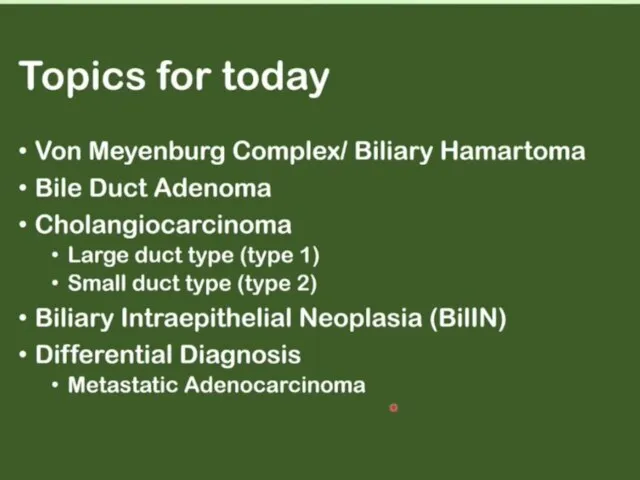

Гломерулонефрит. Причины развития гломерулонефрита Cholangicarcinoma

Cholangicarcinoma Игры с использованием Су-джок терапии для детей с нарушением речи

Игры с использованием Су-джок терапии для детей с нарушением речи Dermatoglyphic method by injaman haque best

Dermatoglyphic method by injaman haque best Склерома ЛОР-органов

Склерома ЛОР-органов Трудности диагностики острого аппендицита

Трудности диагностики острого аппендицита Резистентность. Виды резистентности

Резистентность. Виды резистентности Периоды новорожденности

Периоды новорожденности Иммунопатологические процессы. Общая характеристика иммунной системы и ее нарушения

Иммунопатологические процессы. Общая характеристика иммунной системы и ее нарушения Санитарно-эпидемиологический режим акушерского стационара

Санитарно-эпидемиологический режим акушерского стационара История развития психопатологии в зарубежный странах

История развития психопатологии в зарубежный странах Terapeitiskā terapija, kas atbilst vairāk pacientu grupu

Terapeitiskā terapija, kas atbilst vairāk pacientu grupu Паралич мягкого нёба

Паралич мягкого нёба Духовные основы медицины

Духовные основы медицины Молекулярные аспекты синдрома Рея как одного из осложнений вирусных инфекций

Молекулярные аспекты синдрома Рея как одного из осложнений вирусных инфекций revmat

revmat Кариес зубов

Кариес зубов Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях Биологическое значение растворов

Биологическое значение растворов Средства контрацепции

Средства контрацепции Тест. Клиникалық жағдай

Тест. Клиникалық жағдай Уход и наблюдение за детьми грудного возраста при заболеваниях органов дыхания

Уход и наблюдение за детьми грудного возраста при заболеваниях органов дыхания Лекция 5 ФКТ,цирротический

Лекция 5 ФКТ,цирротический Паллиативная помощь

Паллиативная помощь Сестринская помощь при недостаточности кровообращения

Сестринская помощь при недостаточности кровообращения