Содержание

- 2. СИБИРСКАЯ ЯЗВА (злокачественный карбункул, Anthrax, Pustula Maligna, болезнь тряпичников, болезнь сортировщиков шерсти) – острая сапрозоонозная инфекционная

- 3. КОДЫ ПО МКБ-10 А.22.0. Кожная форма сибирской язвы А.22.1. Лёгочная форма сибирской язвы А.22.2. Желудочно –

- 4. ИСТОРИЯ Под разными названиями была описана с незапамятных времен Гомером, Гиппократом, Цельсием 1788 году название болезни

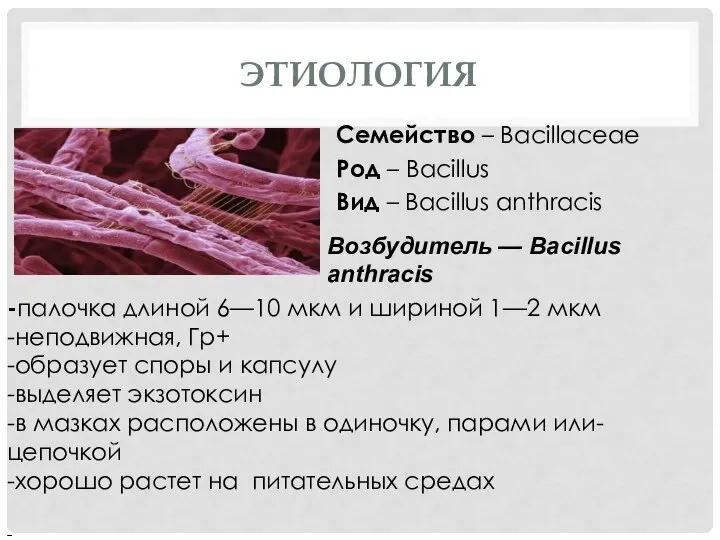

- 5. ЭТИОЛОГИЯ Семейство – Bacillaceae Род – Bacillus Вид – Bacillus anthracis -палочка длиной 6—10 мкм и

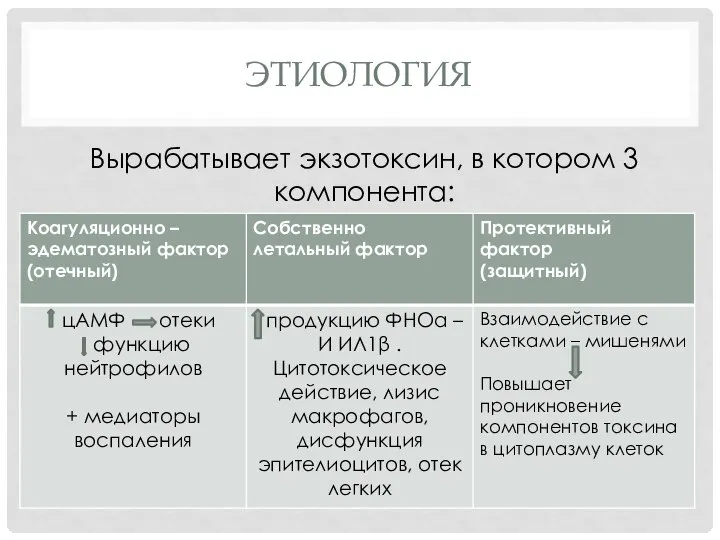

- 6. ЭТИОЛОГИЯ Вырабатывает экзотоксин, в котором 3 компонента:

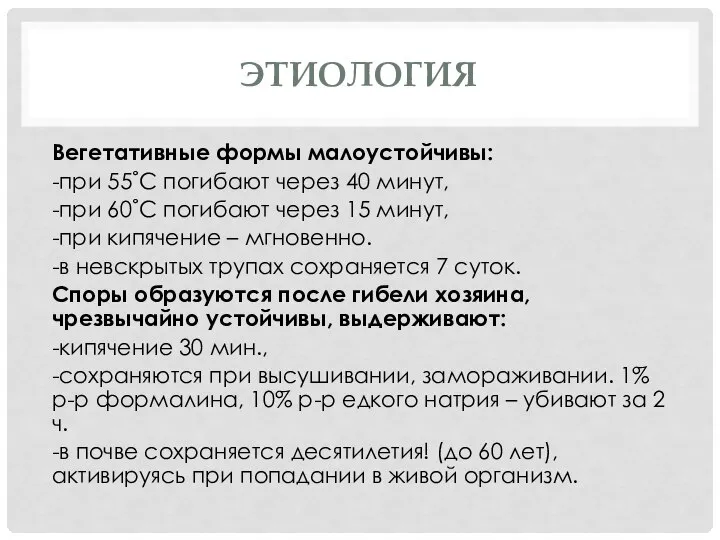

- 7. ЭТИОЛОГИЯ Вегетативные формы малоустойчивы: -при 55˚С погибают через 40 минут, -при 60˚С погибают через 15 минут,

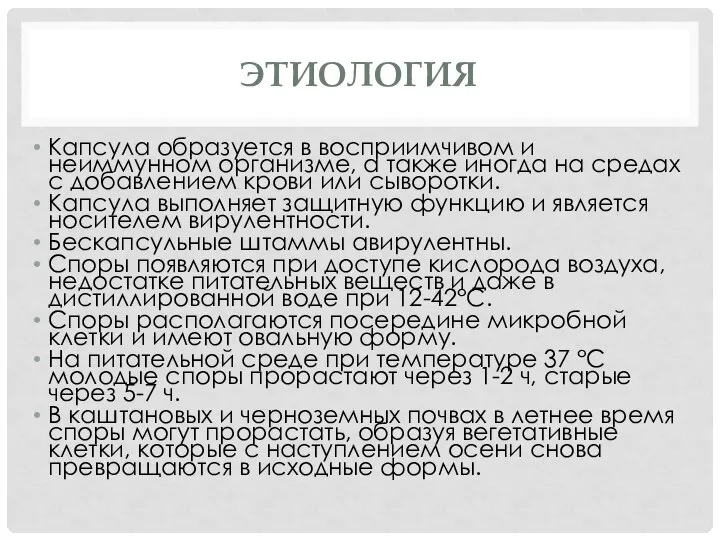

- 8. ЭТИОЛОГИЯ Капсула образуется в восприимчивом и неиммунном организме, а также иногда на средах с добавлением крови

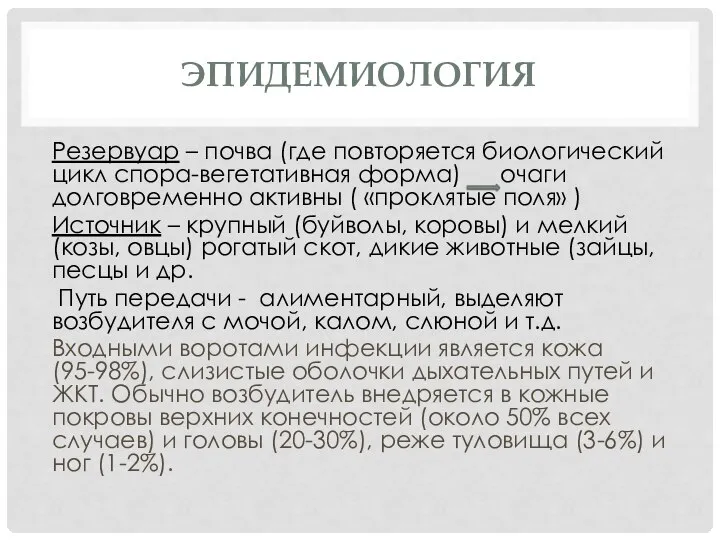

- 9. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Резервуар – почва (где повторяется биологический цикл спора-вегетативная форма) очаги долговременно активны ( «проклятые поля»

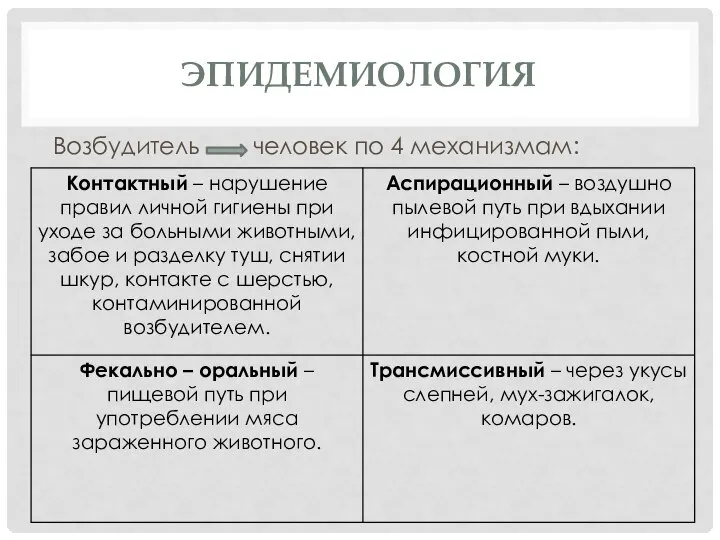

- 10. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Возбудитель человек по 4 механизмам:

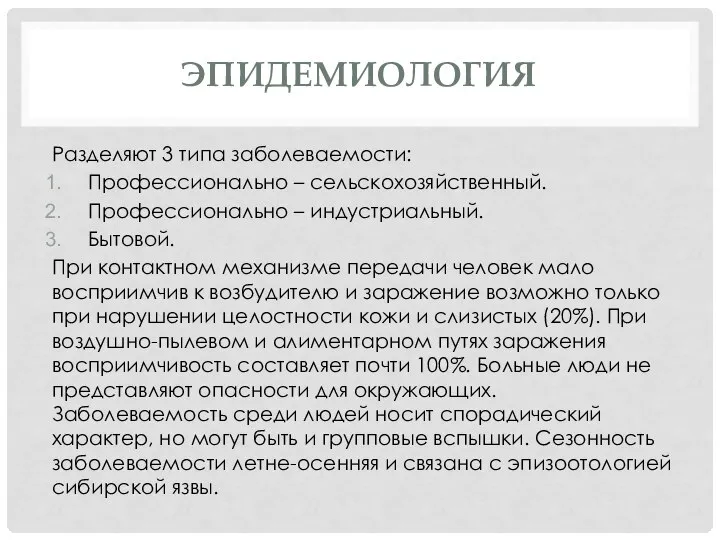

- 11. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Разделяют 3 типа заболеваемости: Профессионально – сельскохозяйственный. Профессионально – индустриальный. Бытовой. При контактном механизме передачи

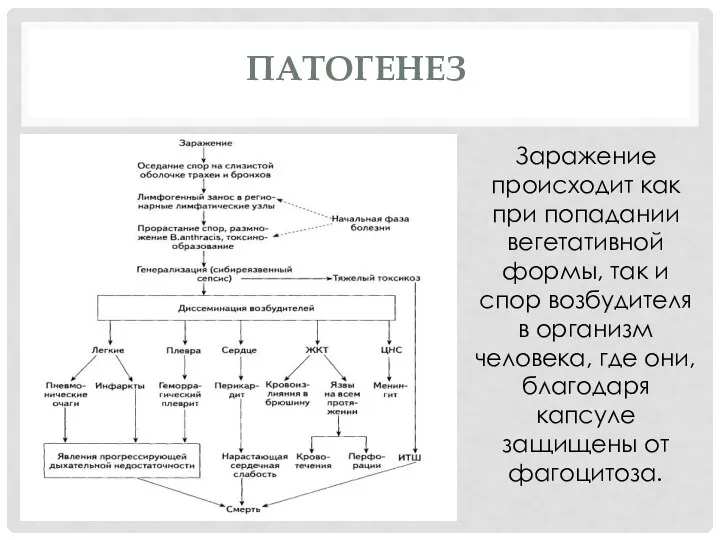

- 12. ПАТОГЕНЕЗ Заражение происходит как при попадании вегетативной формы, так и спор возбудителя в организм человека, где

- 13. ПАТОГЕНЕЗ Первая стадия, независимо от входных ворот, - это локализованное поражение тканей в месте проникновения инфекции

- 14. ПАТОГЕНЕЗ Вторая стадия - генерализация процесса. Возбудитель СЯ некоторое время находится в лимфатических узлах, где часть

- 15. ПАТОГЕНЕЗ Любая форма сопровождается регионарным серозно-геморрагическим лимфаденитом. Чаще поражаются лимфатическая система, кровь и селезенка. При кожной

- 16. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Инкубационный период у человека от нескольких часов до 8-14 дней, в среднем 2-3 дня.

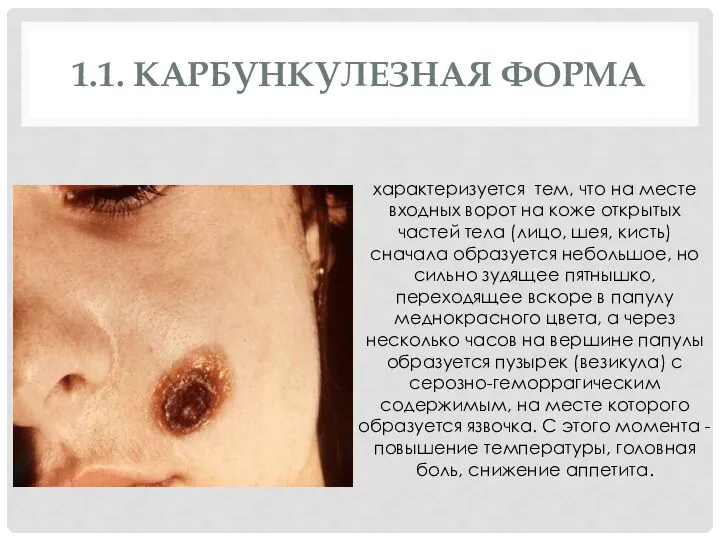

- 17. 1.1. КАРБУНКУЛЕЗНАЯ ФОРМА характеризуется тем, что на месте входных ворот на коже открытых частей тела (лицо,

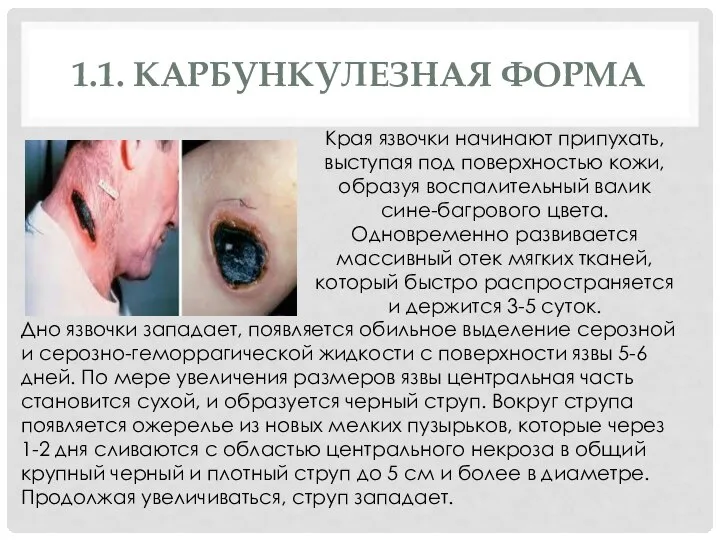

- 18. 1.1. КАРБУНКУЛЕЗНАЯ ФОРМА Края язвочки начинают припухать, выступая под поверхностью кожи, образуя воспалительный валик сине-багрового цвета.

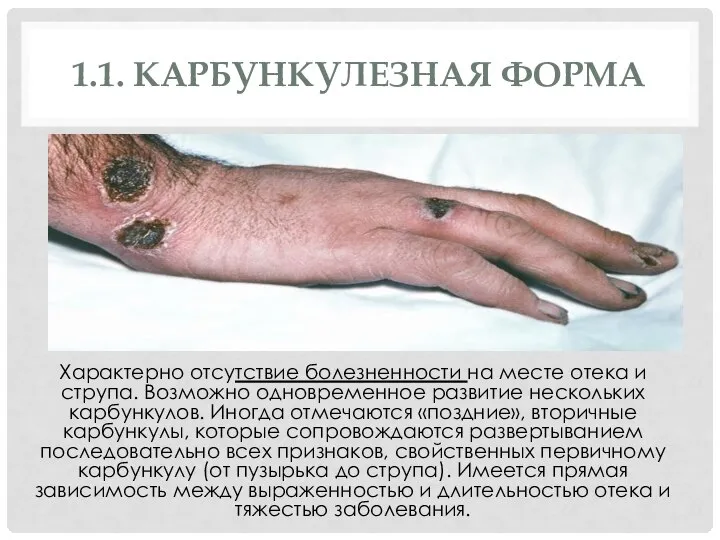

- 19. 1.1. КАРБУНКУЛЕЗНАЯ ФОРМА Характерно отсутствие болезненности на месте отека и струпа. Возможно одновременное развитие нескольких карбункулов.

- 20. 1.1. КАРБУНКУЛЕЗНАЯ ФОРМА С прекращением отделения серозной жидкости и подсыханием некротизированных участков происходит снижение температуры и

- 21. 1.1. КАРБУНКУЛЕЗНАЯ ФОРМА Для кожной формы характерен трехцветный переход: в центре черный струп, вокруг него желтовато-гнойная

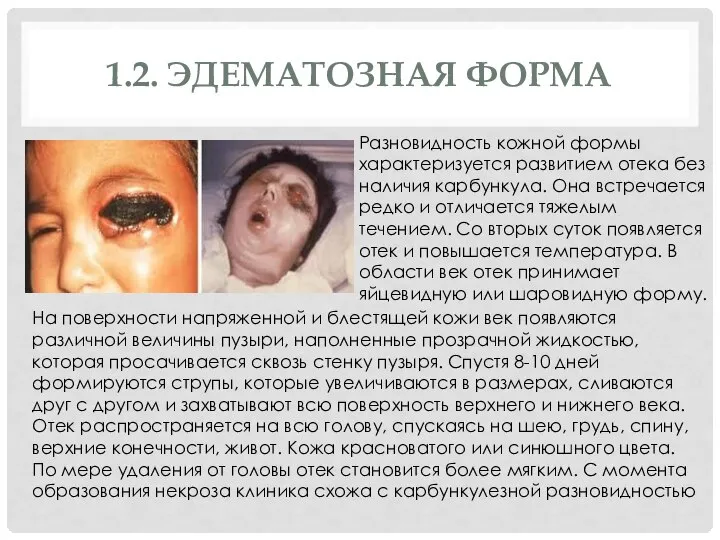

- 22. 1.2. ЭДЕМАТОЗНАЯ ФОРМА Разновидность кожной формы характеризуется развитием отека без наличия карбункула. Она встречается редко и

- 23. 1.3. БУЛЛЕЗНАЯ ФОРМА встречается также редко, как и эдематозная. На месте входных ворот у больных образуются

- 24. 1.4. ЭРИЗЕПИЛОИДНАЯ ФОРМА разновидность встречается редко. Особенностью ее является образование большого количества пузырей различной величины, наполненных

- 25. 2.1. ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА В среднем через 2-3 дня, а иногда уже через несколько часов, у больных

- 26. 2.1. ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА В легких перкуторно определяются очаги притупления, аускультативно выслушиваются влажные хрипы (особенно в прикорневой

- 27. 2.1. ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА Третья фаза заболевания характеризуется нарастанием сердечно-сосудистой недостаточности, симптомов отека легких, олигоурии. В предагональном

- 28. 2.2. КИШЕЧНАЯ ФОРМА Начинается с недомогания, головной боли, головокружения, озноба, повышения температуры до 38-39 °С и

- 29. 2.2. КИШЕЧНАЯ ФОРМА Одновременно появляется кашель, одышка. Пульс слабый, артериальное давление понижено. Больных беспокоит головная боль,

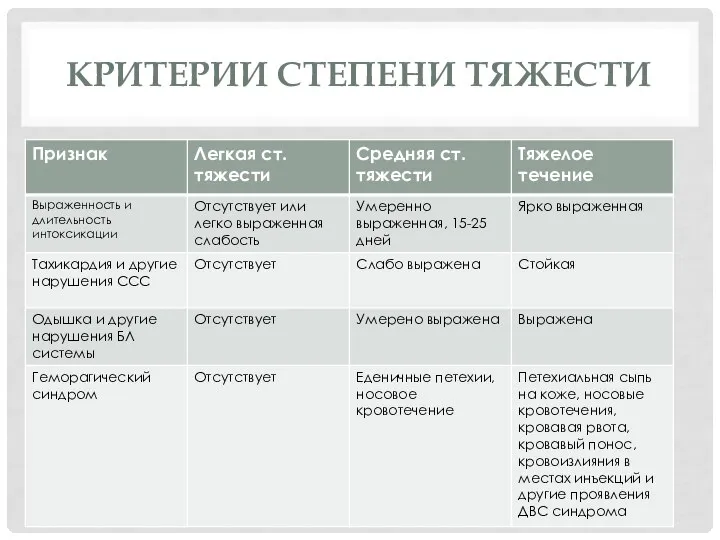

- 30. КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

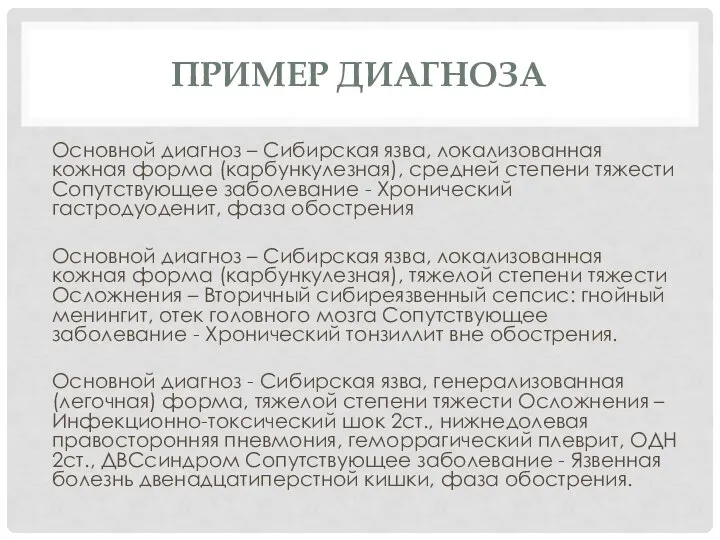

- 31. ПРИМЕР ДИАГНОЗА Основной диагноз – Сибирская язва, локализованная кожная форма (карбункулезная), средней степени тяжести Сопутствующее заболевание

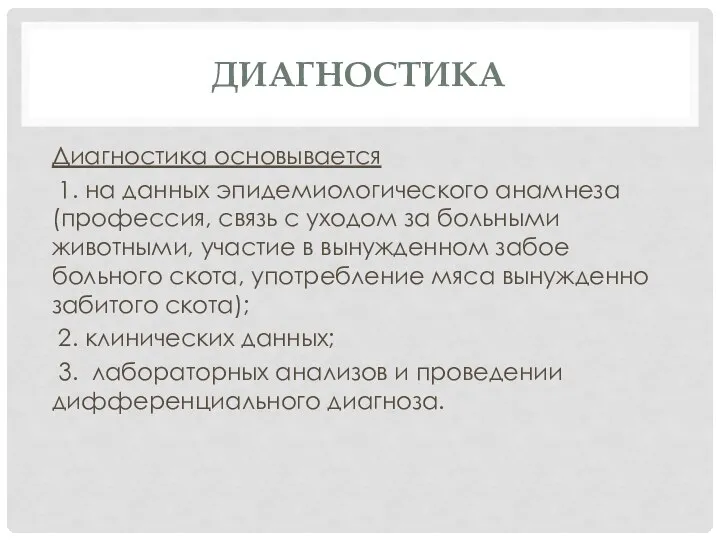

- 32. ДИАГНОСТИКА Диагностика основывается 1. на данных эпидемиологического анамнеза (профессия, связь с уходом за больными животными, участие

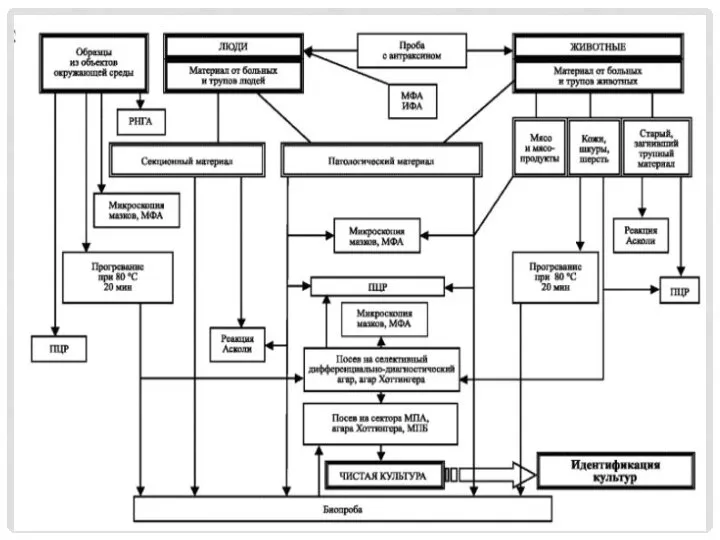

- 34. ДИАГНОСТИКА 1)бактериологические исследования, состоящие из трех этапов: - бактериоскопия мазков из патологического материала; - выделение на

- 35. ДИАГНОСТИКА Материалы от больных людей и животных для исследований необходимо брать до начала лечения. При подозрении

- 36. ДИАГНОСТИКА Полученный материал смешивают в пробирке с небольшим количеством (0,5 мл) стерильного физиологического раствора. Кровь для

- 37. ДИАГНОСТИКА Вся работа по взятию материала должна производиться с максимальной осторожностью. Обращение с материалом, пересылка его

- 38. КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Возбудитель сибирской язвы – факультативный анаэроб. Оптимальная температура 35-37°С. Оптимум рН среды 7,2-7,4. Инкубируют

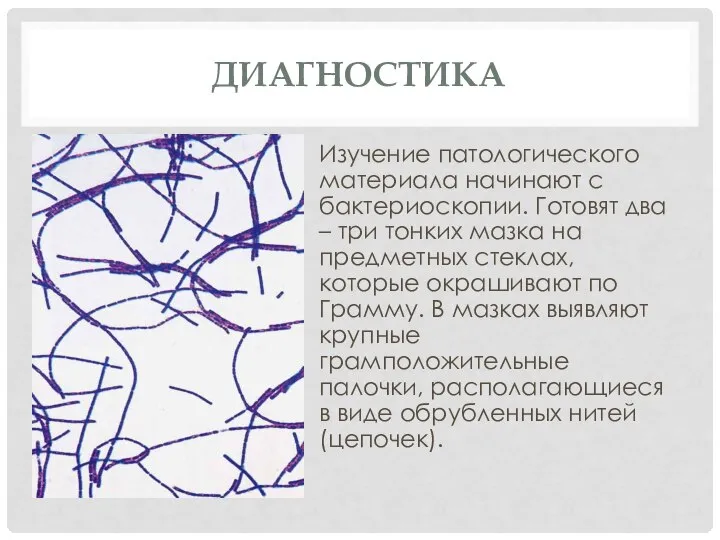

- 39. ДИАГНОСТИКА Изучение патологического материала начинают с бактериоскопии. Готовят два – три тонких мазка на предметных стеклах,

- 40. ДИАГНОСТИКА Вторым этапом бактериологического исследования является выделение возбудителя путем посева на питательные среды (мясо-пептонный бульон в

- 41. KОЛОНИИ BACILLUS ANTHRACIS (A-«ЛЬВИНАЯ ГРИВА» Б- R, S И RO-ФОРМ На МПА B. anthracis формирует плоские,

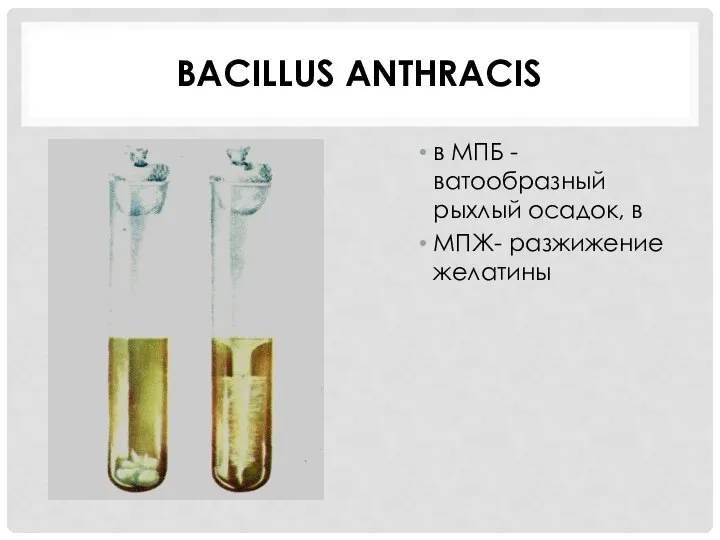

- 42. BACILLUS ANTHRACIS в МПБ - ватообразный рыхлый осадок, в МПЖ- разжижение желатины

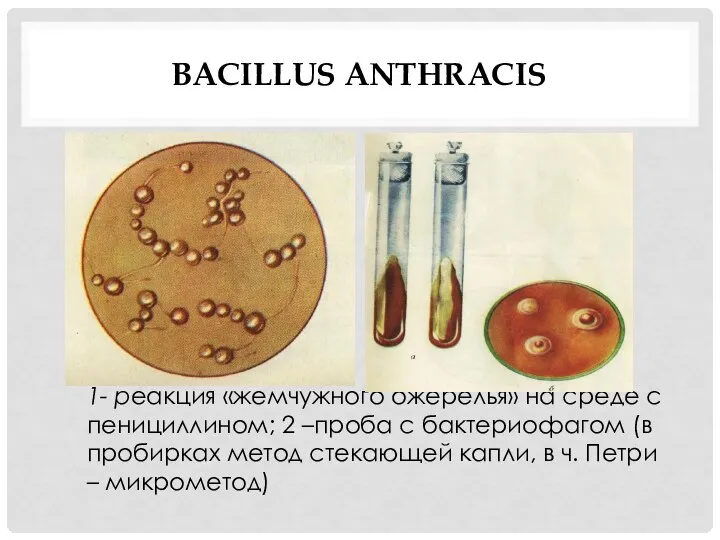

- 43. BACILLUS ANTHRACIS 1- реакция «жемчужного ожерелья» на среде с пенициллином; 2 –проба с бактериофагом (в пробирках

- 44. БИОПРОБА Постановка биопробы на лабораторных животных (белых мышах, морских свинках и кроликах). После заражения животные через

- 45. КОЖНО-АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА С АНТРАКСИНОМ Кожно-аллергическая проба с антраксином ставится по инструкции, прилагаемой к аллергену. Проба с

- 46. КОЖНО-АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА С АНТРАКСИНОМ отрицательная реакция – при отсутствии через 24 и 48 часов инфильтрата и

- 47. КОЖНО-АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ПРОБА С АНТРАКСИНОМ интенсивность положительной реакции определяется по диаметру гиперемии через 24 часа: слабоположительные (+)

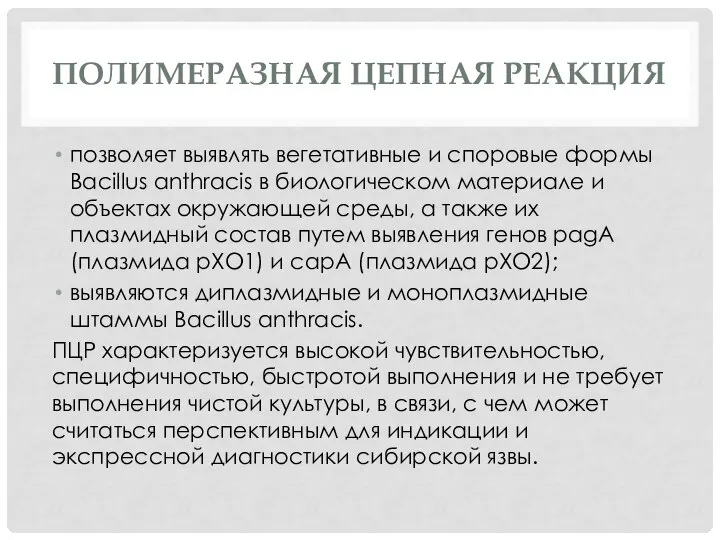

- 48. ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ позволяет выявлять вегетативные и споровые формы Bacillus anthracis в биологическом материале и объектах

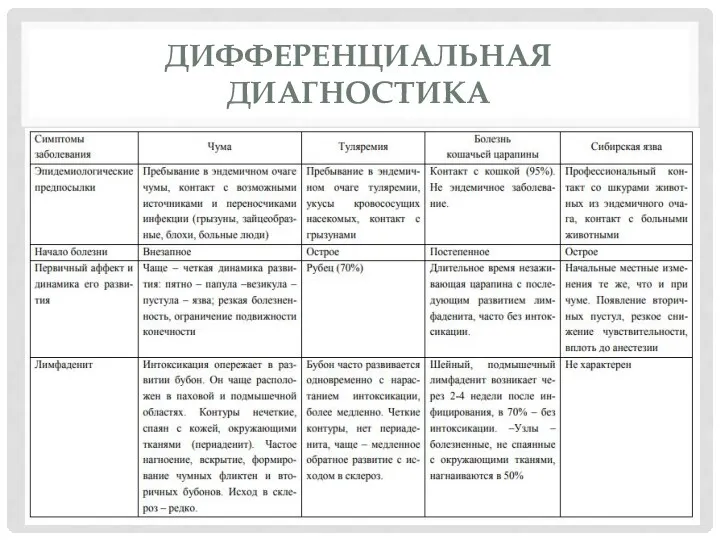

- 49. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

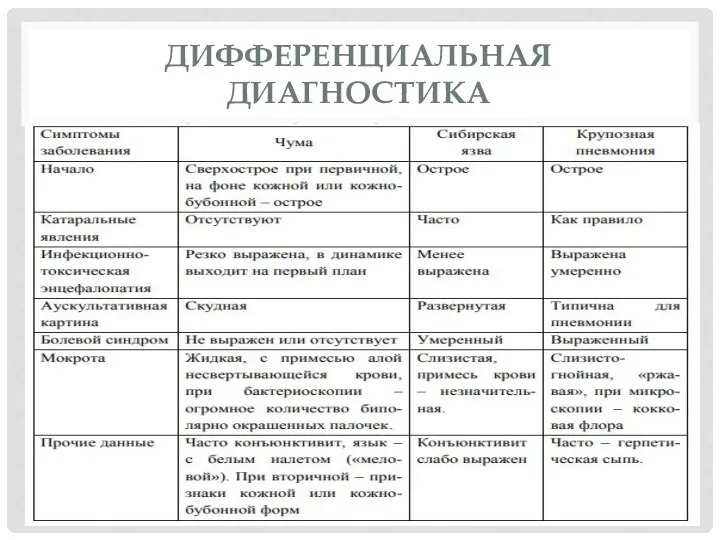

- 50. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

- 51. ЛЕЧЕНИЕ Лечение всех больных СЯ проводится только в условиях стационара, комплексное, состоящее из этиотропной, патогенетической и

- 52. ЛЕЧЕНИЕ Немедикаментозное лечение: Режим – охранительный (постельный, полупостельный на весь период заболевания) Диета – щадящая, стол

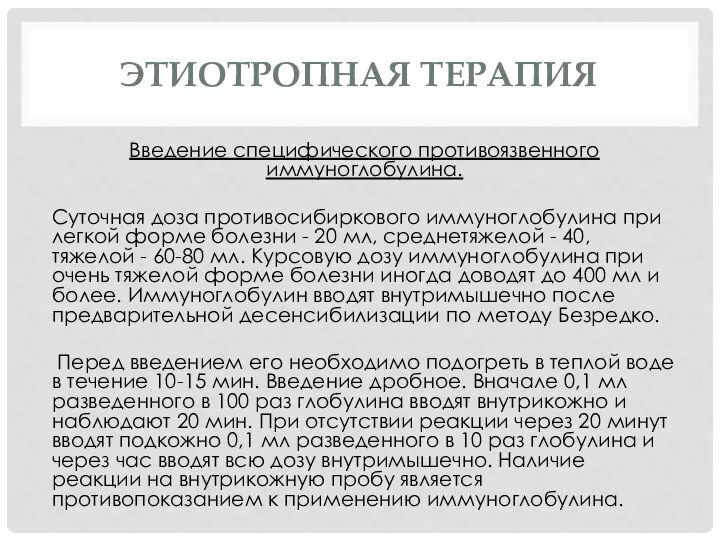

- 53. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ Введение специфического противоязвенного иммуноглобулина. Суточная доза противосибиркового иммуноглобулина при легкой форме болезни - 20

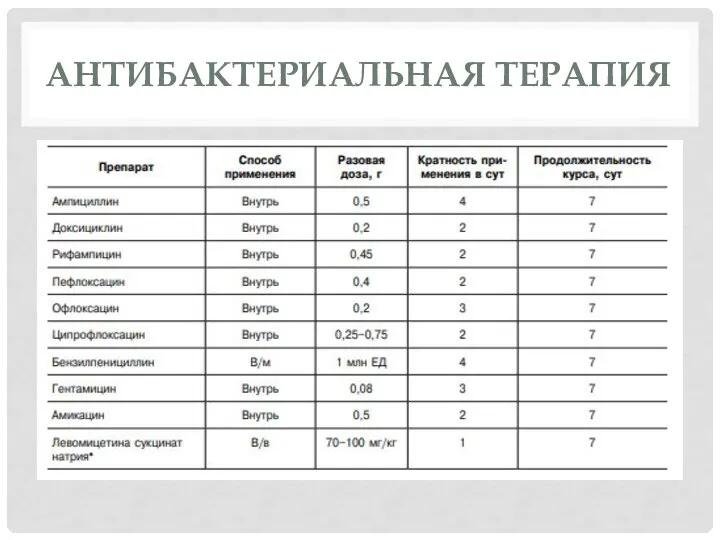

- 54. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

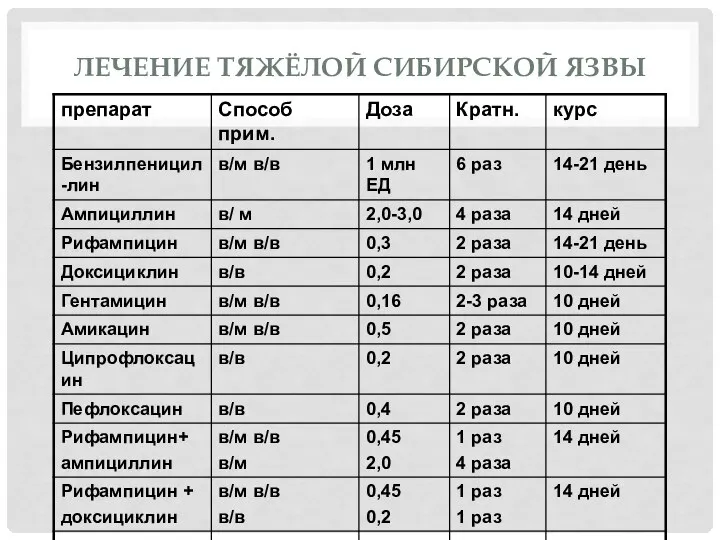

- 55. ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЁЛОЙ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

- 56. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ При тяжелых формах СЯ для выведения больного из состояния ИТШ необходима интенсивная инфузионная дезинтоксикационная

- 57. ЛЕЧЕНИЕ -При лечении больных со среднетяжелыми и тяжелыми формами сибирской язвы антибиотики вводятся до момента обратного

- 58. ПРОФИЛАКТИКА Специфическая Не специфическая При выявлении больного сибирской язвой подается экстренное извещение в санитарную эпидемиологическую службу,

- 59. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ своевременная диагностика и госпитализация больного в отдельную палату с выделением отдельной посуды, предметов

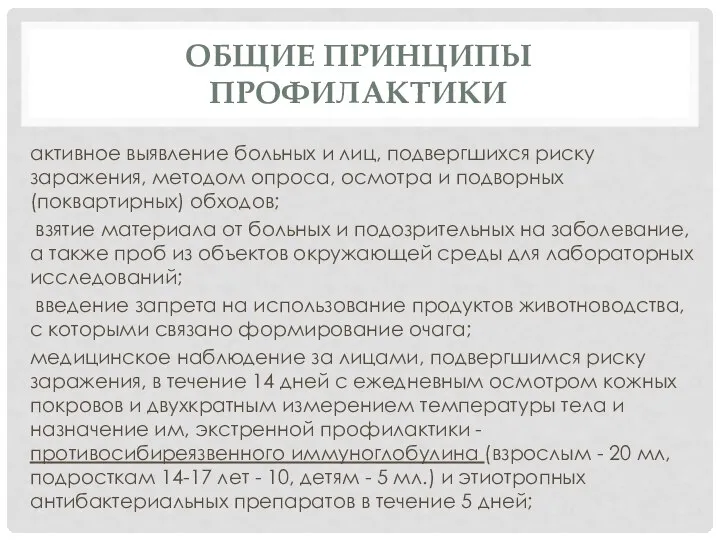

- 60. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ активное выявление больных и лиц, подвергшихся риску заражения, методом опроса, осмотра и подворных

- 61. ПРОФИЛАКТИКА Экстренную профилактику следует проводить в ранние сроки после возможного инфицирования. Нецелесообразно проведение профилактики, если прошло

- 62. РАБОТА В ОЧАГЕ Больных госпитализируют в отдельную палату, проводят текущую дезинфекцию Выписывают после полного выздоровления и

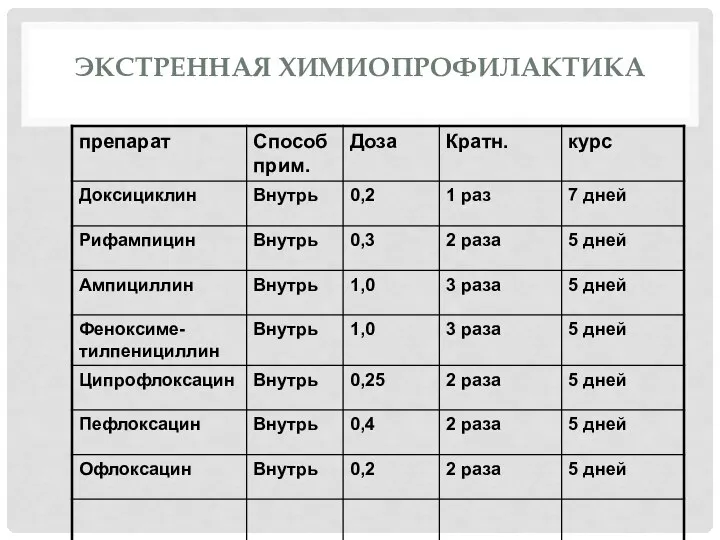

- 63. ЭКСТРЕННАЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКА

- 65. Скачать презентацию

Физиологические закономерности, лежащие в основе психических процессов

Физиологические закономерности, лежащие в основе психических процессов Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Патологическая анатомия

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Патологическая анатомия Фармацевтическому факультету 80 лет

Фармацевтическому факультету 80 лет Записки судмедэксперта

Записки судмедэксперта Covid-19 для интенсивиста. Эпидемиологическая безопасность при ИВЛ

Covid-19 для интенсивиста. Эпидемиологическая безопасность при ИВЛ Теоретические основы логопедии

Теоретические основы логопедии Ситуационные задачи

Ситуационные задачи Мы против наркотиков

Мы против наркотиков Нейротрансмиттеры и головной мозг

Нейротрансмиттеры и головной мозг Клинико-лабороторные проявления ревматоидного артрита

Клинико-лабороторные проявления ревматоидного артрита Гипотрофия

Гипотрофия Инфекционные заболевания и их профилактика

Инфекционные заболевания и их профилактика Сибирская язва

Сибирская язва Khr_gastrit_yazvennaya_bolezn

Khr_gastrit_yazvennaya_bolezn Остеомиелит. Симптомы заболевания

Остеомиелит. Симптомы заболевания Гистологическая техника. Приготовление гистологического препарата

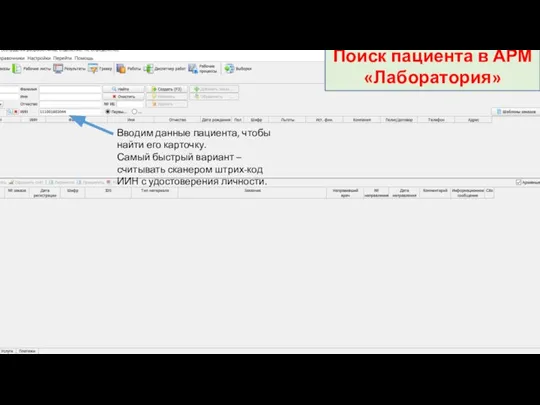

Гистологическая техника. Приготовление гистологического препарата Инструкция по регистрации заказов. Поиск пациента в АРМ Лаборатория

Инструкция по регистрации заказов. Поиск пациента в АРМ Лаборатория Хронический гастрит. Chronic gastritis

Хронический гастрит. Chronic gastritis ХОБЛ 3 курс 2019

ХОБЛ 3 курс 2019 Синдром Клайнфельтера

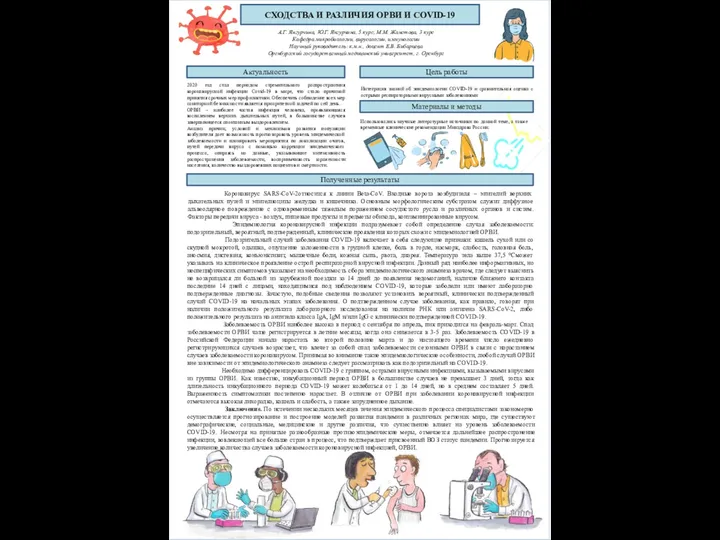

Синдром Клайнфельтера Сходства и различия ОРВИ и COVID-19

Сходства и различия ОРВИ и COVID-19 Психогигиена и психопрофилактика невротических расстройств

Психогигиена и психопрофилактика невротических расстройств Осанка

Осанка История развития психопатологии в России

История развития психопатологии в России Адам баласының денесінде жұдырықтай ет бар

Адам баласының денесінде жұдырықтай ет бар Сепсис в травматологии

Сепсис в травматологии Николай Иванович Пирогов

Николай Иванович Пирогов Вегетарианцы

Вегетарианцы