Слайд 2Речевая деятельность,

ее значение для человека

Под речевой деятельностью понимается речь в широком смысле

слова, речь как процесс общения. Речевая деятельность человека является самой распространенной и самой сложной. Речевая деятельность представляет собой необходимый компонент любой человеческой деятельности

Речевая деятельность имеет социальный характер, так как для ее осуществления требуется коллектив (как минимум два человека). При этом в процессе речевого взаимодействия субъектов участвуют их мышление, воля, эмоции, знания, память.

Слайд 3Этапы речевой деятельности

I этап. В результате обдумывания, рассуждений рождается внутренний план высказывания.

II

этап. На втором этапе происходит порождение, структурирование высказывания. Из памяти извлекаются нужные слова, строятся предложения.

III этап – самый ответственный. Начинается говорение, субъект речевого действия повествует, доказывает, рассказывает, иными словами, творит звучащую речь.

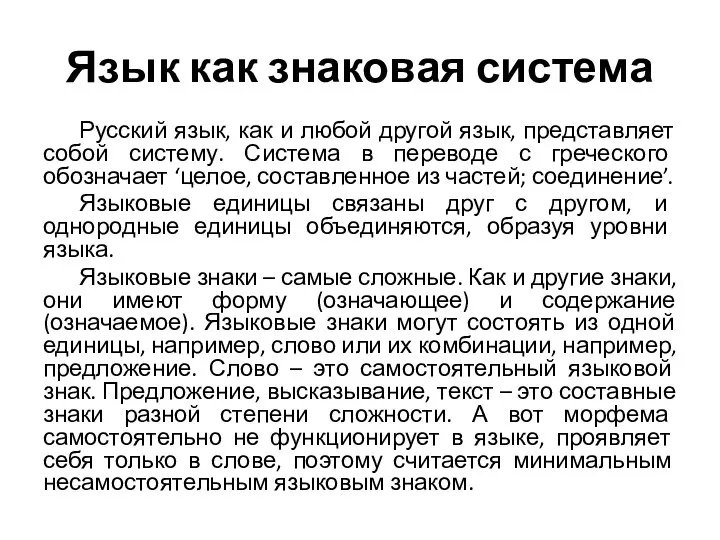

Слайд 4Язык как знаковая система

Русский язык, как и любой другой язык, представляет собой

систему. Система в переводе с греческого обозначает ‘целое, составленное из частей; соединение’.

Языковые единицы связаны друг с другом, и однородные единицы объединяются, образуя уровни языка.

Языковые знаки – самые сложные. Как и другие знаки, они имеют форму (означающее) и содержание (означаемое). Языковые знаки могут состоять из одной единицы, например, слово или их комбинации, например, предложение. Слово – это самостоятельный языковой знак. Предложение, высказывание, текст – это составные знаки разной степени сложности. А вот морфема самостоятельно не функционирует в языке, проявляет себя только в слове, поэтому считается минимальным несамостоятельным языковым знаком.

Слайд 5Язык – особая система знаков, языковых единиц, образующихся, изменяющихся и сочетающихся по определённым

правилам. Языковая система представляет собой механизм, который необходимо приводить в действие, чтобы состоялось общение.

Речь - деятельность людей, использующих средства языка для общения, для передачи информации, для побуждения к действию.

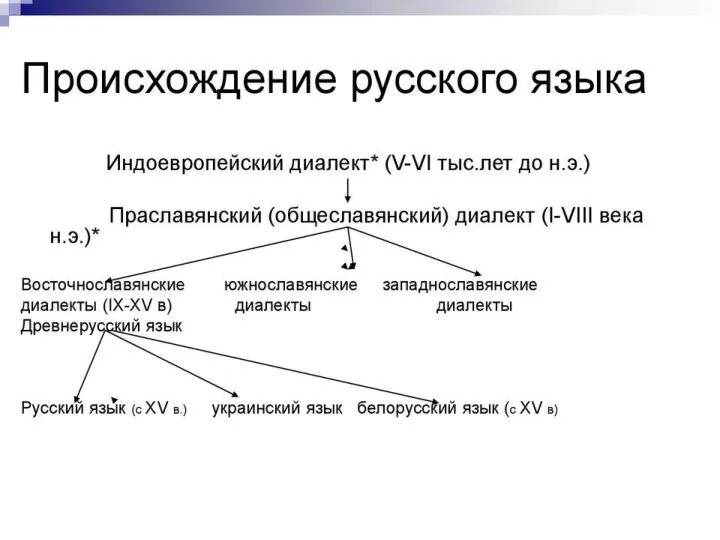

Язык имеет длительную историю своего развития, которую можно представить в виде схемы:

Слайд 7Основные функции языка

Язык по своей природе полифункционален.

Во-первых, язык служит средством общения, то

есть выполняет коммуникативную функцию.

Во-вторых, язык участвует в формировании мышления, то есть выполняет познавательную функцию.

В-третьих, язык помогает сохранять и передавать информацию, то есть выполняет аккумулятивную функцию.

Дополнительные функции языка проявляются в речи: эмоциональная (выражает внутреннее состояние говорящего, его чувства и эмоции), волюнтативная (функция воздействия на слушателей) и эстетическая (поскольку язык служит материалом и формой художественного творчества).

Слайд 9Формы существования национального языка

Диалект – это речь жителей сельской местности. Диалектам свойственны

только им присущие фонетические и грамматические особенности. Диалекты существуют только в устной форме и, как правило, представляют собой совокупность более мелких единиц – говоров.

Жаргон – это речь социальных и профессиональных групп людей. Для жаргона характерно наличие специфической лексики и фразеологии. Иногда как синоним к слову жаргон используется слово арго, например, студенческое арго, арго богемы и т. д. Однако в строго терминологическом смысле арго – это речь низов общества, деклассированных групп и уголовного мира. Основное назначение арго заключается в том, чтобы сделать речь непонятной для других.

Просторечие – это речь горожан с невысоким уровнем образованности, характеризующаяся набором языковых средств, нарушающих нормы литературного языка. Просторечие, как и диалекты, существует только в устной форме.

Слайд 10Литературный язык – высшая форма национального языка

Литературный язык для его носителей является

высшей формой национального языка и представляет собой систему речевых средств, отобранных из национального языка и обработанных мастерами слова, которые воспринимаются как образцовые и общеупотребительные.

Литературный язык обслуживает все сферы деятельности человека: политику, культуру, законодательство, официально-деловое общение, неофициальное общение носителей языка (бытовое общение), межнациональное общение, печать, радио, телевидение.

Слайд 12Происхождение литературного языка

В истории русского литературного языка большинство исследователей выделяет 4 периода:

литературный

язык древнерусской народности, или литературный язык Киевского государства (XI – XIV вв.);

литературный язык великорусской народности, или литературный язык Московского государства (XIV – XVII вв.);

литературный язык периода формирования русской нации, то есть периода Петровской эпохи и ее реформ (XVII – начало XIX вв.);

современный русский литературный язык, или язык нового времени (с конца XIX века).

Слайд 13Тенденции развития

русского литературного языка в XX столетии

Литературный язык XX века можно условно

разделить на 2 хронологических периода:

с октября 1917 года по апрель 1985 года и

с апреля 1985 года по настоящее время.

Слайд 14Признаки литературного языка

Литературный язык является высшей формой национального языка, поскольку обладает следующими

отличительными чертами:

обработанностью;

наличием устной и письменной формы; книжной и разговорной речи;

наличием функциональных стилей. Полифункциональность литературного языка обусловила появление вариативных единиц на всех уровнях;

вариативностью языковых единиц, богатством и разнообразием лексико-фразеологической и грамматической синонимии;

нормативностью.

Инновационный проект «Лексико-семантический аспект этимологического анализа на уроках русского языка»

Инновационный проект «Лексико-семантический аспект этимологического анализа на уроках русского языка» Двусоставные и односоставные предложения

Двусоставные и односоставные предложения 5_PR__2_Orfoepicheskie_normy

5_PR__2_Orfoepicheskie_normy Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу

Сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу Время глагола

Время глагола Турнир знатоков русского языка (открытый урок в классе-комплекте начальной школы, 2-4 классы)

Турнир знатоков русского языка (открытый урок в классе-комплекте начальной школы, 2-4 классы) Урок обучения грамоте (чтение ) в 1 «В» классе МОУ СОШ№5 Учитель : Федосеева С.Н.

Урок обучения грамоте (чтение ) в 1 «В» классе МОУ СОШ№5 Учитель : Федосеева С.Н. Система старомосковского произношения

Система старомосковского произношения Сложные предложения

Сложные предложения Обобщение знаний о предлогах

Обобщение знаний о предлогах Морфонологические явления в словообразовании

Морфонологические явления в словообразовании СОЧ 1 класс по Грамоте за IV четверть

СОЧ 1 класс по Грамоте за IV четверть Изучаем буквы Е, Ё

Изучаем буквы Е, Ё Корень слова

Корень слова Презентация "Буквы В, в, звуки [в],[в’]" - скачать презентации по Русскому языку

Презентация "Буквы В, в, звуки [в],[в’]" - скачать презентации по Русскому языку Как и когда появились знаки препинания?

Как и когда появились знаки препинания? Глагол как часть речи

Глагол как часть речи Стилистически нейтральная и книжная лексика

Стилистически нейтральная и книжная лексика Шаблон сочинения по русскому языку. ЕГЭ-2018

Шаблон сочинения по русскому языку. ЕГЭ-2018 Имена числительные в речи

Имена числительные в речи Типы текстов

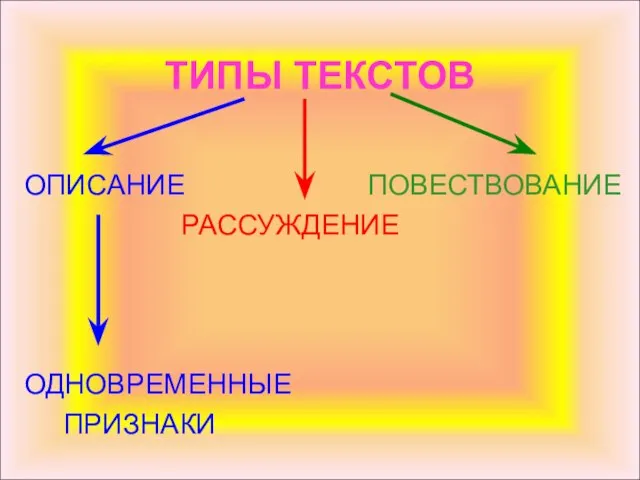

Типы текстов Тезисы. Статья. Отчет. Презентация

Тезисы. Статья. Отчет. Презентация Придаточные присоединительные

Придаточные присоединительные Собери на елку все предметы, названия которых начинаются со звука [л]

Собери на елку все предметы, названия которых начинаются со звука [л] Причастие. Деепричастие

Причастие. Деепричастие Звуки_и_Буквы

Звуки_и_Буквы Рассуждение

Рассуждение 21 февраля - Международный день родного языка

21 февраля - Международный день родного языка