- Главная

- Русский язык

- Составление письменного отчёта о туристско-краеведческой экспедиции

Содержание

- 2. Здравствуйте ребята. Тема занятия: «Практическая работа. Оформление полевого дневника. Практическая работа. Составление письменного отчёта о туристско-краеведческой

- 3. 1.1. Обложка дневника 1 - номер дневника; 2 - фамилия, имя, отчество исполнителя; 3 - номера

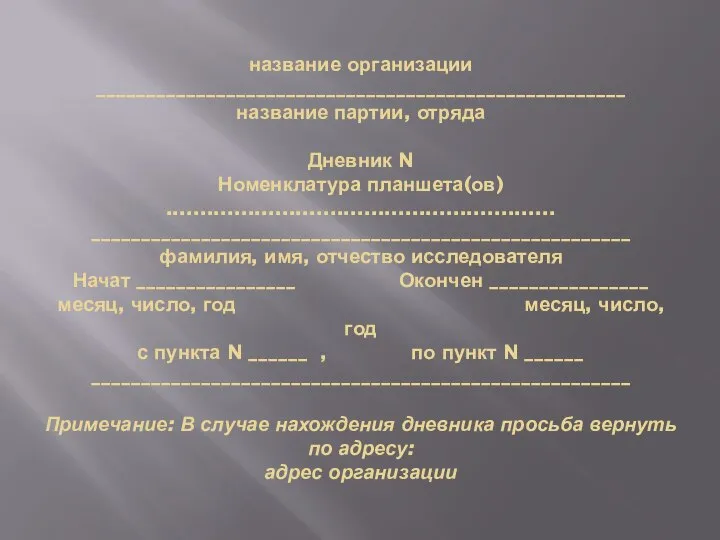

- 4. название организации _____________________________________________________ название партии, отряда Дневник N Номенклатура планшета(ов) ......................................................... ______________________________________________________ фамилия, имя, отчество исследователя

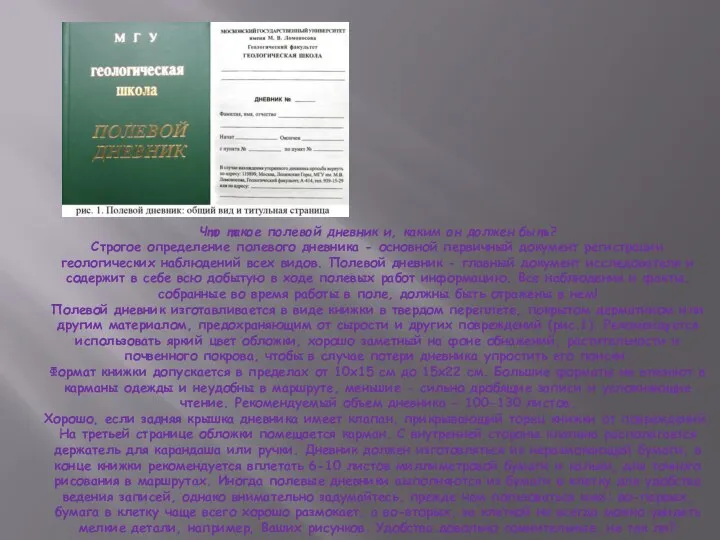

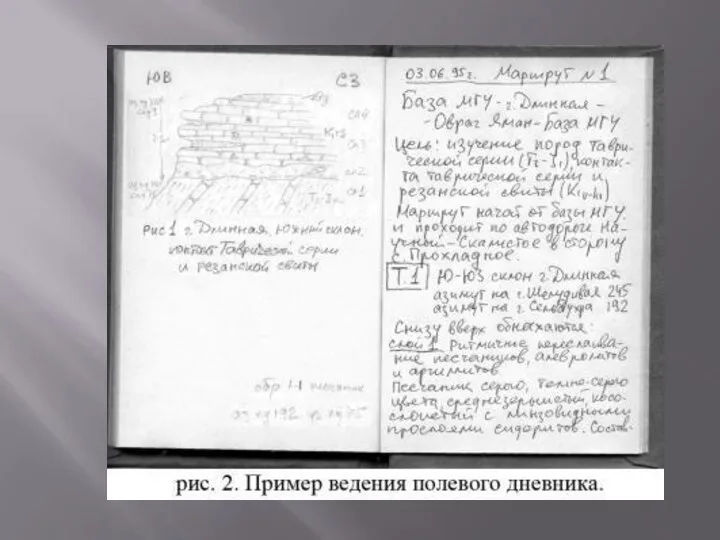

- 5. Что такое полевой дневник и, каким он должен быть? Строгое определение полевого дневника - основной первичный

- 7. Все записи делаются на правых страницах дневников. Левые оставляются для зарисовок и пополнения и дополнения записей

- 8. Краткое изложение цели маршрута (изучение конкретной площади, разреза, конкретного интрузивного тела, сбор остатков фауны и флоры

- 9. Каждой точке наблюдения присваивается свой номер, представляющий собой целое цифровое значение. Если в партии или отряде

- 10. Описание маршрута производится поинтервально непрерывно с указанием азимута хода в градусах и интервала наблюдений в м,

- 12. Тема занятия: «Практическая работа. Составление письменного отчёта о туристско-краеведческой экспедиции.» Цель: расширение знаний детей о составлении

- 13. Письменный отчёт об экспедиции состоит из разделов: 3.1. Титульный лист 3.2. Оглавление 3.3. Справочные сведения об

- 14. 3.5. График работы экспедиции. График движения по маршруту составляется в отчётах о проведении маршрутных экспедиций. В

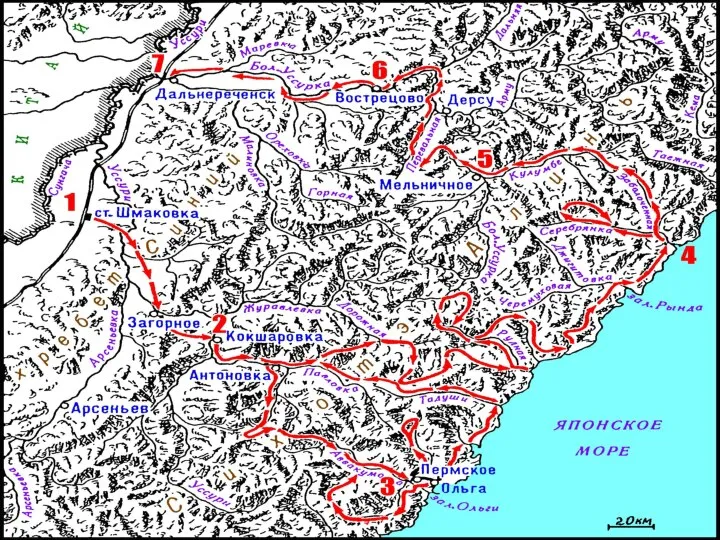

- 15. 3.7. Картографический материал. Должен состоять из: 1) обзорной схемы района похода; 2) маршрутной карты или карты

- 16. 3.8. Сведения о материальном оснащении группы. Приводится список специального снаряжения, особенности и рекомендации по использованию личного

- 18. Скачать презентацию

Слайд 2Здравствуйте ребята.

Тема занятия: «Практическая работа.

Оформление полевого дневника. Практическая работа.

Составление письменного отчёта

Здравствуйте ребята. Тема занятия: «Практическая работа. Оформление полевого дневника. Практическая работа. Составление письменного отчёта

Слайд 3 1.1. Обложка дневника

1 - номер дневника;

2 - фамилия, имя, отчество исполнителя;

3 -

1.1. Обложка дневника 1 - номер дневника; 2 - фамилия, имя, отчество исполнителя; 3 -

Слайд 4

название организации

_____________________________________________________

название партии, отряда

Дневник N

Номенклатура планшета(ов) .........................................................

______________________________________________________

фамилия, имя, отчество исследователя

Начат ________________ Окончен

название организации _____________________________________________________ название партии, отряда Дневник N Номенклатура планшета(ов) ......................................................... ______________________________________________________ фамилия, имя, отчество исследователя Начат ________________ Окончен

Слайд 5

Что такое полевой дневник и, каким он должен быть?

Строгое определение полевого дневника

Что такое полевой дневник и, каким он должен быть? Строгое определение полевого дневника

Слайд 7Все записи делаются на правых страницах дневников. Левые оставляются для зарисовок и

На первых страницах дневника приводятся условные обозначения для зарисовок и графиков, принятые сокращения, употребляемые в дневнике. При занесении в БД названия пород приводятся только полными.

Все страницы дневников должны иметь сквозную нумерацию.

Основным объектом, подлежащим документации (описанию и зарисовкам), является маршрут и пункты (точки) привязанных (на местности) наблюдений (в дальнейшем - точки наблюдений, или ТН).

.

Слайд 8Краткое изложение цели маршрута (изучение конкретной площади, разреза, конкретного интрузивного тела, сбор

Краткое изложение цели маршрута (изучение конкретной площади, разреза, конкретного интрузивного тела, сбор

Слайд 9 Каждой точке наблюдения присваивается свой номер, представляющий собой целое цифровое значение. Если в

Каждой точке наблюдения присваивается свой номер, представляющий собой целое цифровое значение. Если в

Слайд 10Описание маршрута производится поинтервально непрерывно с указанием азимута хода в градусах и

Описание маршрута производится поинтервально непрерывно с указанием азимута хода в градусах и

Слайд 12Тема занятия: «Практическая работа.

Составление письменного отчёта о туристско-краеведческой экспедиции.»

Цель: расширение знаний детей

Тема занятия: «Практическая работа. Составление письменного отчёта о туристско-краеведческой экспедиции.» Цель: расширение знаний детей

Слайд 13 Письменный отчёт об экспедиции состоит из разделов:

3.1. Титульный лист

3.2. Оглавление

3.3. Справочные

Письменный отчёт об экспедиции состоит из разделов: 3.1. Титульный лист 3.2. Оглавление 3.3. Справочные

Слайд 143.5. График работы экспедиции.

График движения по маршруту составляется в отчётах о проведении

3.5. График работы экспедиции. График движения по маршруту составляется в отчётах о проведении

Слайд 153.7. Картографический материал.

Должен состоять из:

1) обзорной схемы района похода;

2) маршрутной карты или

3.7. Картографический материал. Должен состоять из: 1) обзорной схемы района похода; 2) маршрутной карты или

Слайд 163.8. Сведения о материальном оснащении группы.

Приводится список специального снаряжения, особенности и рекомендации

3.8. Сведения о материальном оснащении группы. Приводится список специального снаряжения, особенности и рекомендации

Изложение. Горностай

Изложение. Горностай Повторение изученного в начальных классах

Повторение изученного в начальных классах Правописание -н- и -нн- в разных частях речи

Правописание -н- и -нн- в разных частях речи Обозначения мягкости согласных с помощью мягкого знака

Обозначения мягкости согласных с помощью мягкого знака Встречают по первому слову

Встречают по первому слову Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Русский язык. 9 класс

Обращения, вводные слова и вставные конструкции. Русский язык. 9 класс рус.яз., 6кл., 03.10 контрольное сочинение

рус.яз., 6кл., 03.10 контрольное сочинение Русский язык и майнкрафт

Русский язык и майнкрафт Проектная работа по родному русскому языку

Проектная работа по родному русскому языку Относительные прилагательные

Относительные прилагательные Сочинение. Почему Печорина причисляют к типу лишних людей

Сочинение. Почему Печорина причисляют к типу лишних людей Правописание проверяемых безударных гласных в корне

Правописание проверяемых безударных гласных в корне Имя существительное. 2 класс

Имя существительное. 2 класс Бессоюзные сложные предложения

Бессоюзные сложные предложения Исконно русские и заимствованные слова

Исконно русские и заимствованные слова Открытый урок Заочная экскурсия в Дом – музей М.Ю. Лермонтова в Москве. Служебные части речи

Открытый урок Заочная экскурсия в Дом – музей М.Ю. Лермонтова в Москве. Служебные части речи Нормы современного русского языка

Нормы современного русского языка Приставки. Сказка

Приставки. Сказка Безударные гласные, 1 класс

Безударные гласные, 1 класс Наклонения глагола

Наклонения глагола Комплексные единицы словообразования

Комплексные единицы словообразования Повторение и обобщение изученного о деепричастии

Повторение и обобщение изученного о деепричастии "Азбука делового человека. Слагаемые успеха". Час общения И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайт

"Азбука делового человека. Слагаемые успеха". Час общения И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайт Морфемный разбор слова

Морфемный разбор слова Звук и буква А

Звук и буква А Презентация "Волшебный словарик («Крылатые выражения»)" - скачать презентации по Русскому языку

Презентация "Волшебный словарик («Крылатые выражения»)" - скачать презентации по Русскому языку Подготовка к сочинению рассуждению

Подготовка к сочинению рассуждению Обобщающий урок русского языка по теме Наречие (7 класс)

Обобщающий урок русского языка по теме Наречие (7 класс)