Слайд 2Законы функционирования организм – среда (по Реймерс Н.Ф., 1994)

Закон единства организм-среда: жизнь

развивается в результате постоянного обмена веществом и информацией на базе потока энергии в единстве среды и населяющих ее организмов

Принцип экологического соответствия: форма существования организма всегда соответствует условиям его жизни

Закон толерантности: жизнедеятельность вида лимитируется минимальными (недостаточными) и максимальными (избыточными) значениями экологических факторов, диапазон между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному фактору (Ф. Блэкман, 1909; В. Шелфорд, 1913 и др.)

Правило экологической индивидуальности: Любой и каждый вид специфичен по экологическим возможностям адаптации, двух идентичных видов не существует. (Л.Г. Раменский, 1924)

Слайд 3Анализ географического элемента (в системе широтных поясов)

Выделение видов, имеющих более или менее

одинаковые ареалы приуроченные к основным ботанико-географическим зонам.

Гипоарктические (субарктические) виды – характерные представители лесотундры, заходящие в тундру и тайгу.

Бореальные виды распространены в пределах таежной зоны, частично заходят в тундру на севере или в смешанные и широколиственные леса на юге.

Слайд 4Анализ географического элемента

Неморальные (или среднеевропейские) виды являются уже умеренно теплолюбивыми растениями, типичными

для смешанных и широколиственных лесов.

Степные (понтические и сарматские) виды растений, как следует из названия, имеют ареалы, захватывающие лесостепную и степную зоны.

Плюризональные виды отличаются широким распространением или не связаны с какой-либо определенной географической зоной.

Более узко распространенные виды также объединяются в группы. Так, например, виды, встречающиеся в разных зонах только северного полушария, относят к плюризональным голарктическим; только Европы и Азии – к плюризональным палеоарктическим и т.д.

Адвентивными (заносными) называются виды, привнесенные человеком на данную территорию извне. Помимо случайно занесенных, к адвентивным относятся и растения, интродуцированные человеком.

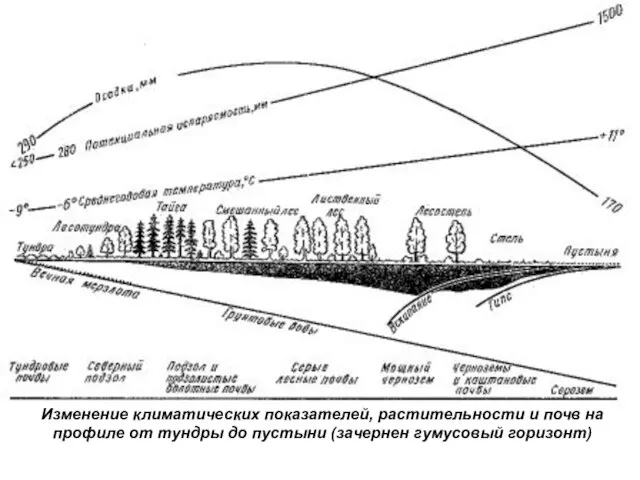

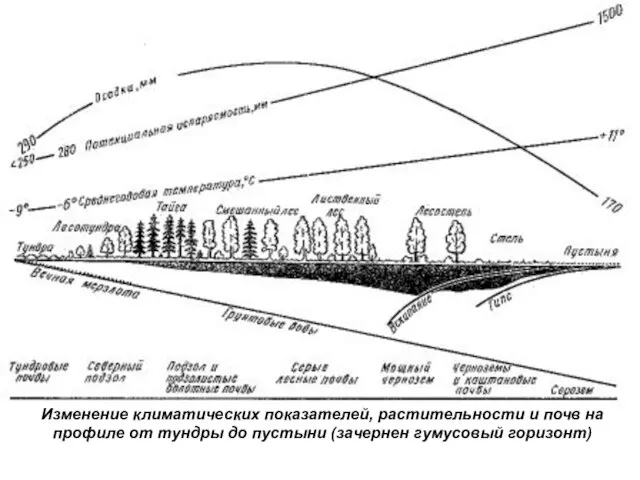

Слайд 5Изменение климатических показателей, растительности и почв на профиле от тундры до пустыни

(зачернен гумусовый горизонт)

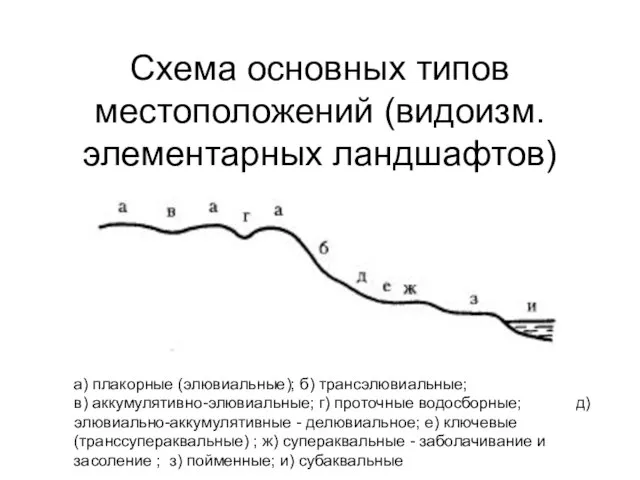

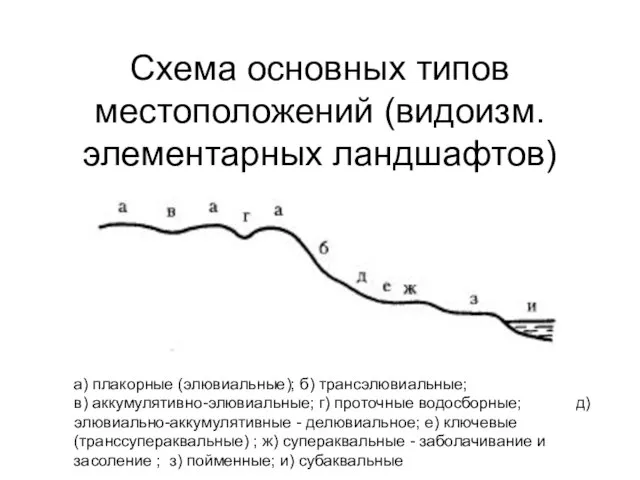

Слайд 6Схема основных типов местоположений (видоизм. элементарных ландшафтов)

а) плакорные (элювиальные); б) трансэлювиальные; в)

аккумулятивно-элювиальные; г) проточные водосборные; д) элювиально-аккумулятивные - делювиальное; е) ключевые (транссупераквальные) ; ж) супераквальные - заболачивание и засоление ; з) пойменные; и) субаквальные

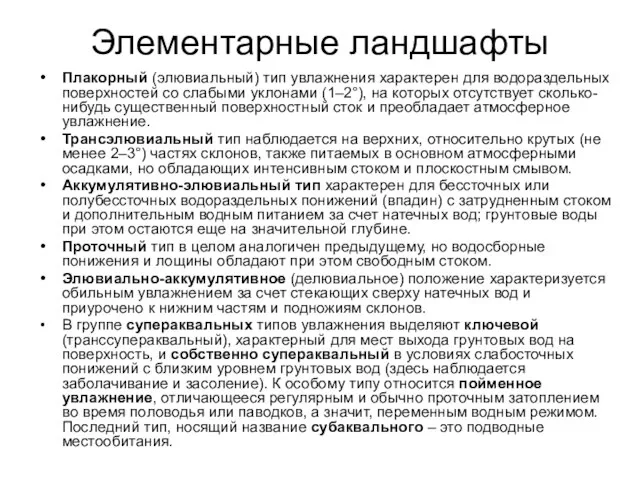

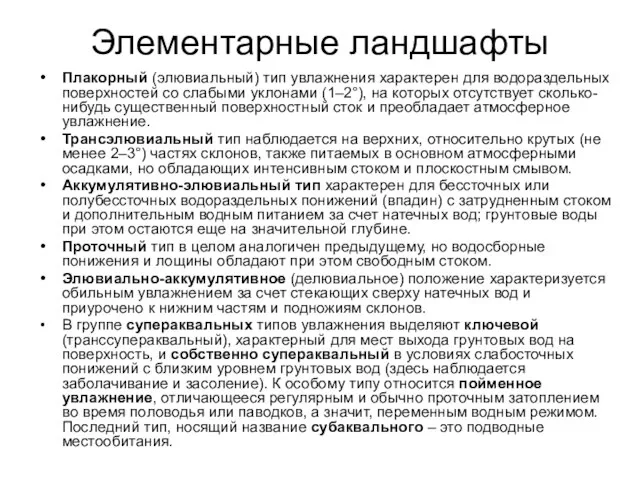

Слайд 7Элементарные ландшафты

Плакорный (элювиальный) тип увлажнения характерен для водораздельных поверхностей со слабыми уклонами

(1–2°), на которых отсутствует сколько-нибудь существенный поверхностный сток и преобладает атмосферное увлажнение.

Трансэлювиальный тип наблюдается на верхних, относительно крутых (не менее 2–3°) частях склонов, также питаемых в основном атмосферными осадками, но обладающих интенсивным стоком и плоскостным смывом.

Аккумулятивно-элювиальный тип характерен для бессточных или полубессточных водораздельных понижений (впадин) с затрудненным стоком и дополнительным водным питанием за счет натечных вод; грунтовые воды при этом остаются еще на значительной глубине.

Проточный тип в целом аналогичен предыдущему, но водосборные понижения и лощины обладают при этом свободным стоком.

Элювиально-аккумулятивное (делювиальное) положение характеризуется обильным увлажнением за счет стекающих сверху натечных вод и приурочено к нижним частям и подножиям склонов.

В группе супераквальных типов увлажнения выделяют ключевой (транссупераквальный), характерный для мест выхода грунтовых вод на поверхность, и собственно супераквальный в условиях слабосточных понижений с близким уровнем грунтовых вод (здесь наблюдается заболачивание и засоление). К особому типу относится пойменное увлажнение, отличающееся регулярным и обычно проточным затоплением во время половодья или паводков, а значит, переменным водным режимом. Последний тип, носящий название субаквального – это подводные местообитания.

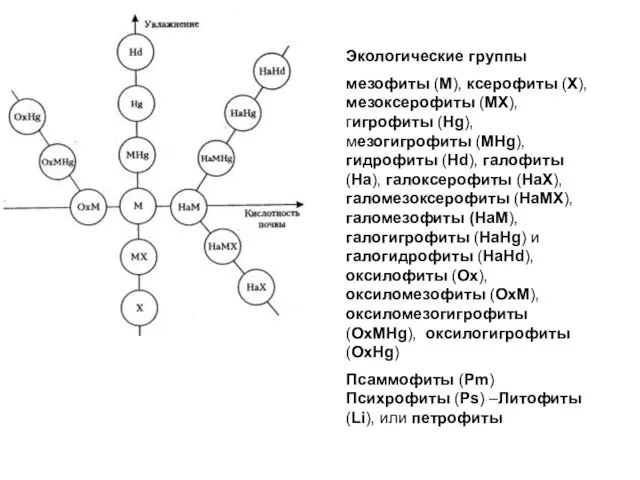

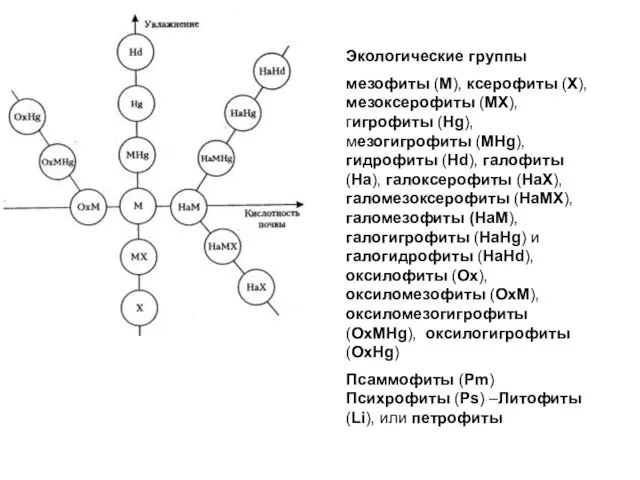

Слайд 8Экологические группы

мезофиты (М), ксерофиты (X), мезоксерофиты (MX), гигрофиты (Hg), мезогигрофиты (MHg), гидрофиты

(Hd), галофиты (Hа), галоксерофиты (НаХ), галомезоксерофиты (НаМХ), галомезофиты (НаМ), галогигрофиты (НаHg) и галогидрофиты (HaHd), оксилофиты (Ox), оксиломезофиты (ОхМ), оксиломезогигрофиты (OxMHg), оксилогигрофиты (OxHg)

Псаммофиты (Pm) Психрофиты (Ps) –Литофиты (Li), или петрофиты

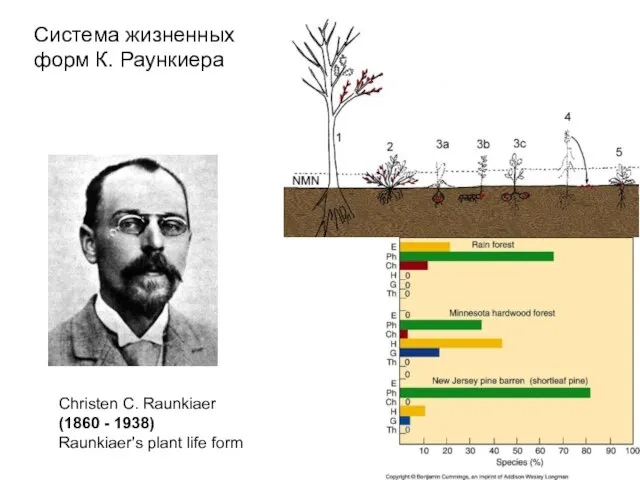

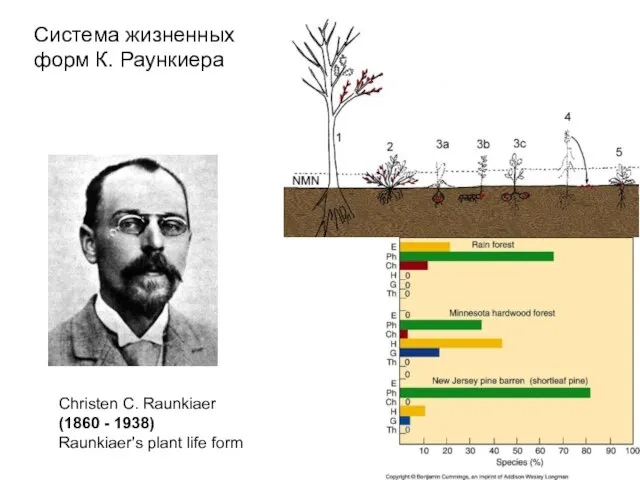

Слайд 9Christen C. Raunkiaer

(1860 - 1938)

Raunkiaer's plant life form

Система жизненных

форм К. Раункиера

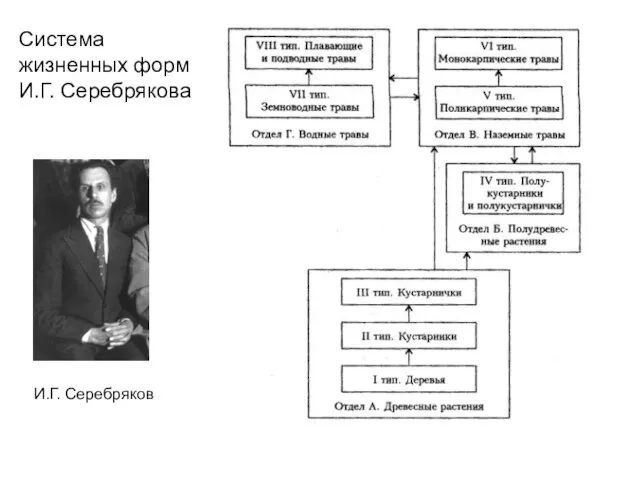

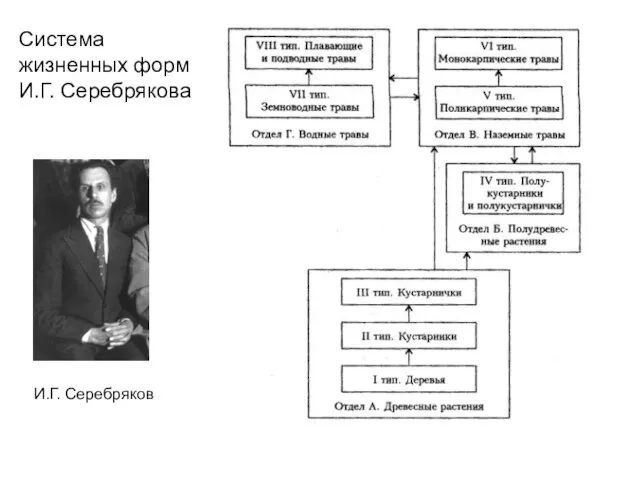

Слайд 10И.Г. Серебряков

Система жизненных форм И.Г. Серебрякова

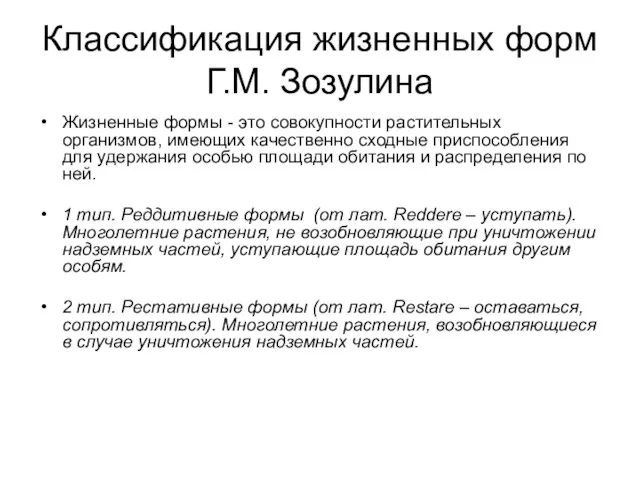

Слайд 11Классификация жизненных форм Г.М. Зозулина

Жизненные формы - это совокупности растительных организмов,

имеющих качественно сходные приспособления для удержания особью площади обитания и распределения по ней.

1 тип. Реддитивные формы (от лат. Reddere – уступать). Многолетние растения, не возобновляющие при уничтожении надземных частей, уступающие площадь обитания другим особям.

2 тип. Рестативные формы (от лат. Restare – оставаться, сопротивляться). Многолетние растения, возобновляющиеся в случае уничтожения надземных частей.

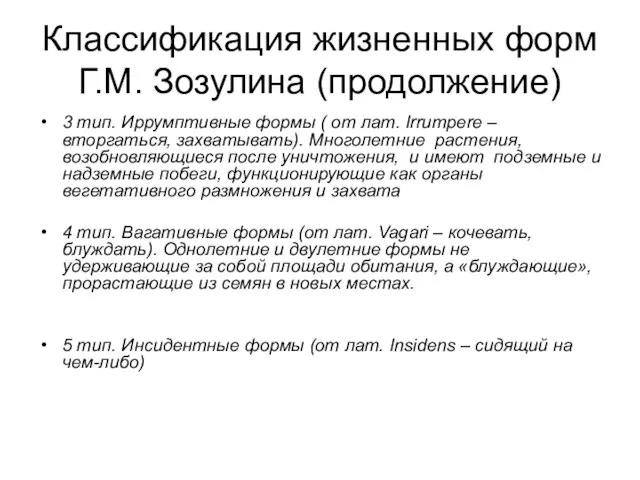

Слайд 12Классификация жизненных форм Г.М. Зозулина (продолжение)

3 тип. Иррумптивные формы ( от

лат. Irrumpere – вторгаться, захватывать). Многолетние растения, возобновляющиеся после уничтожения, и имеют подземные и надземные побеги, функционирующие как органы вегетативного размножения и захвата

4 тип. Вагативные формы (от лат. Vagari – кочевать, блуждать). Однолетние и двулетние формы не удерживающие за собой площади обитания, а «блуждающие», прорастающие из семян в новых местах.

5 тип. Инсидентные формы (от лат. Insidens – сидящий на чем-либо)

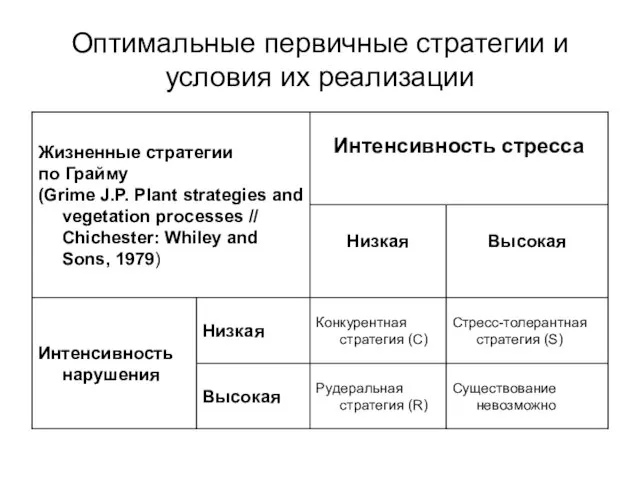

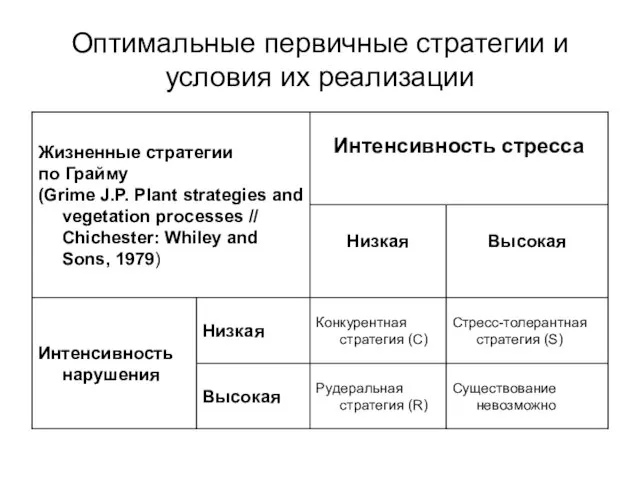

Слайд 14Оптимальные первичные стратегии и условия их реализации

Народные сказки Ю.Мориц "Сказка по лесу идёт..." 2 класс

Народные сказки Ю.Мориц "Сказка по лесу идёт..." 2 класс Diesel Engines

Diesel Engines  Органическая химия в быту

Органическая химия в быту Творчество А.Блока

Творчество А.Блока Состав лекарственных растений Терапевтическая ценность Биологически активные вещества Заготовка лекарственного растительного

Состав лекарственных растений Терапевтическая ценность Биологически активные вещества Заготовка лекарственного растительного  Презентация на тему Путь к свободе через красоту

Презентация на тему Путь к свободе через красоту Военная присяга

Военная присяга ТЭК-Торг. Некоторые изменения вносимые Федеральным законом №277-ФЗ от 02.07.2021

ТЭК-Торг. Некоторые изменения вносимые Федеральным законом №277-ФЗ от 02.07.2021 НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ Пионерская дружина имени Ю.А. Гагарина ООШ с. Малый Седякфилиал МОБУ СОШ №1 с. Бижбуляк

Пионерская дружина имени Ю.А. Гагарина ООШ с. Малый Седякфилиал МОБУ СОШ №1 с. Бижбуляк Файлы

Файлы Стажировка студентов факультета психологии, социальной медицины и реабилитационных технологий в университете им. Масарик Чехия

Стажировка студентов факультета психологии, социальной медицины и реабилитационных технологий в университете им. Масарик Чехия Точка Фест

Точка Фест Опыт создания единой информационной среды школы

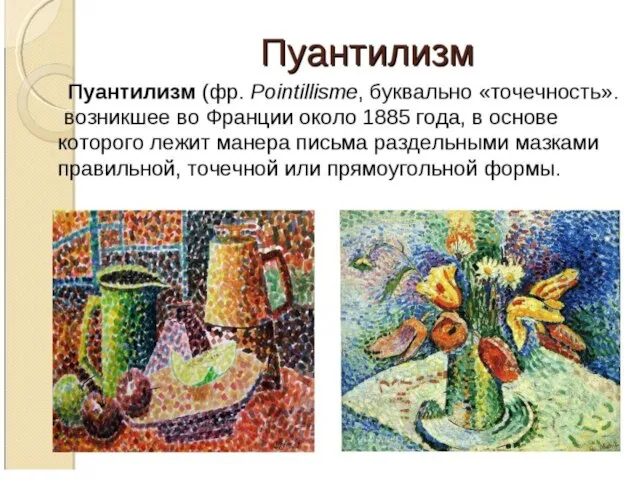

Опыт создания единой информационной среды школы Пуантилизм. Главная особенность

Пуантилизм. Главная особенность Презентация на тему Закрепление табличного умножения и деления

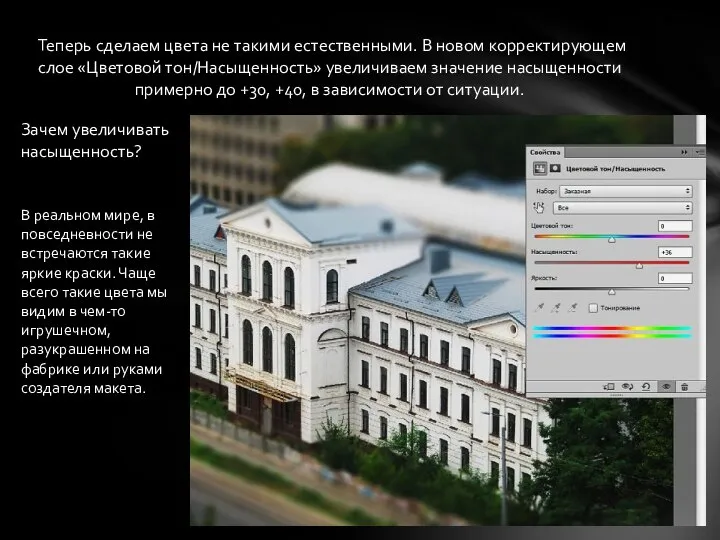

Презентация на тему Закрепление табличного умножения и деления  Выравнивание экспозиции

Выравнивание экспозиции Образовательно-воспитательная программа «Я- гражданин России» - от апробации к основам воспитательной системы класса

Образовательно-воспитательная программа «Я- гражданин России» - от апробации к основам воспитательной системы класса Животноводство

Животноводство Из опыта реализации гендерного подхода к образованию(на примере класса девочек)

Из опыта реализации гендерного подхода к образованию(на примере класса девочек) Water Drop

Water Drop Презентация на тему Осень и зима в жизни растений

Презентация на тему Осень и зима в жизни растений Галогены и их соединения

Галогены и их соединения Lotus Domino/Notes – оптимальная платформа для построения систем электронного документооборота

Lotus Domino/Notes – оптимальная платформа для построения систем электронного документооборота Межмуниципальное сотрудничество

Межмуниципальное сотрудничество Презентация на тему Природные источники углеводородов и их переработка

Презентация на тему Природные источники углеводородов и их переработка Жанр портрета в культуре разных времён

Жанр портрета в культуре разных времён Сервис

Сервис