Содержание

- 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА В КУЛЬТУРОЛОГИИ.

- 3. Социологическая школа объединяет тех ученых, которые ищут истоки и объяснение культуры не в истории и самопроизвольном,

- 4. Одним из видных представителей социологической школы был Томас Стернз Элиот (1888—1965) — англо-американский поэт и критик

- 5. «Под культурой, — писал он, — я понимаю, прежде всего то, что имеют в виду антропологи:

- 6. Питирим Александрович Сорокин (1889—1968) наш бывший соотечественник - выдающийся представитель социологической школы, русско-американский социолог и историк

- 7. Сорокин выделял три типа культуры: а) чувственный тип, в котором преобладает эмпирически-чувственное восприятие и оценка действительности

- 8. б) идеациональный тип, где преобладают сверхчувственные, духовные ценности, поклонение некоему Абсолюту, Богу или Идее, т.е. «истина

- 9. Своеобразие каждого из предложенных типов культуры воплощается в праве, искусстве, философии, науке, религии, структуре общественных отношений

- 10. Кризис современной культуры, лишенной абсолютных идеалов, т.е. веры в Бога, и устремленной к чувственному наслаждению и

- 11. В отличие от Гегеля, который рассматривал исторический процесс, как прямое поступательное движение, Сорокин трактовал его как

- 12. В соответствии с видами мировоззрения Сорокин выделяет три типа суперсистем: Чувственная суперсистема признает реальным мир чувств.

- 13. Свое главное пророчество в отношении будущего человечества П. Сорокин сформулировал так: «Мы живем, мыслим, действуем в

- 14. В своих трудах он представил историю человечества как смену целостных социокультурных сверхобщностей, внутренне связанных определенным единством

- 15. Социологические теории Сорокина. Как социолог, искавший в фактах общественной жизни объяснения многим явлениям культуры, Сорокин был

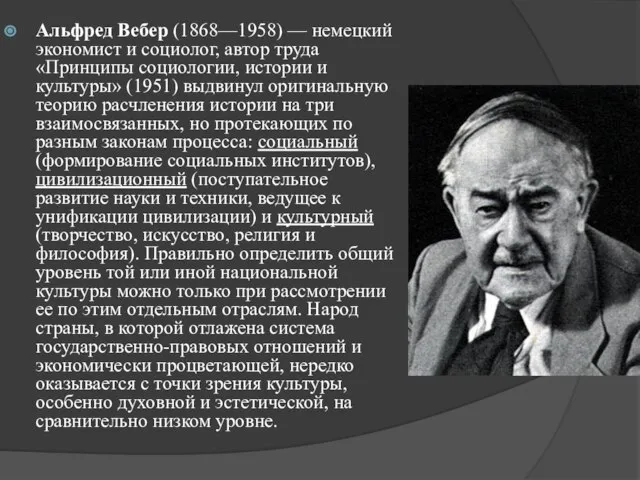

- 16. Альфред Вебер (1868—1958) — немецкий экономист и социолог, автор труда «Принципы социологии, истории и культуры» (1951)

- 17. Пример, который очень часто приводится культурологами. Так в XVIII—XIX веках в условиях феодальной раздробленности и хозяйственной

- 18. Толкотт Парсонс (1902—1979) — американский социолог, один из создателей так называемого структурно-функционального направления в социологии. Упрощенно

- 19. В основе первой и более «низкой» из них — социальной — лежат совместные действия людей, движимых

- 20. Для второй, более высокой — культурной — системы, которая уже лишена биологической обусловленности и по отношению

- 21. Культура, таким образом, предстает перед нами как сложная система символов и норм, которые постоянно совершенствуются. Даже

- 22. СИМВОЛИЧЕСКАЯ ШКОЛА В КУЛЬТУРОЛОГИИ.

- 23. Символическая школа объединяет лингвистов, специалистов по семиотике, некоторых искусствоведов и специалистов по информатике.

- 24. Все процессы, происходящие в культуре, рассматриваются представителями символической школы как чисто коммуникационные.

- 25. Культура понимается как некая знаковая система, созданная человеком в силу присущей только ему способности к символизации,

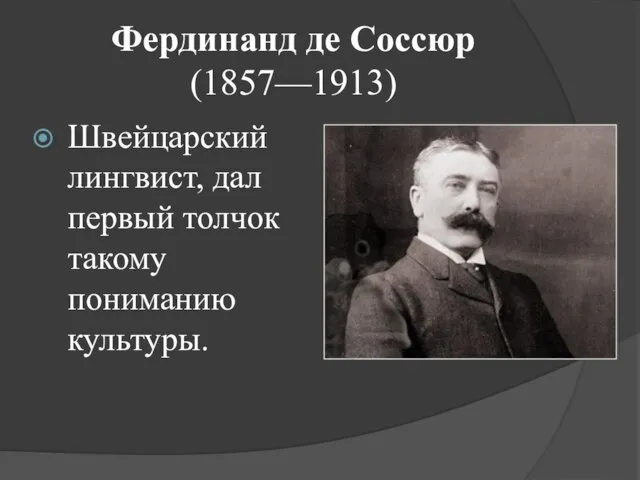

- 26. Фердинанд де Соссюр (1857—1913) Швейцарский лингвист, дал первый толчок такому пониманию культуры.

- 27. Он выдвинул идею о том, что наряду с лингвистикой изучающей лишь языковую систему знаков, можно представить

- 28. Культура стала рассматриваться как сложнейший и строго иерархизированный «текст», несущей опорой которого является естественный язык, органически

- 29. Символический подход в изучении культуры пытается решить проблему связи между реальным миром и его символическим удвоением.

- 30. Эрнст Кассирер (1874-1945) Основатель символической школы, автор работы «Философия символических форм»

- 31. Ученый полагает, что культура – символическая вселенная.

- 32. Человек пользуется символами повсюду: в науке в языке в религии в мифе в искусстве.

- 33. Символы формируют видение мира, развивают мышление. Среди форм мировоззрения, сформированных символами, нет доминирующего или «правильного»; они

- 34. Через символы человек самореализуется Современный человек живет уже не в реальном мире, а в воображаемом.

- 35. Весь мир напоминает покрывало «символических форм».

- 36. Лесли Алвин Уайт (1900-1975) Американский культуролог, развил теорию Эрнста Кассирера.

- 37. К культуре он относит класс предметов и явлений, имеющих символическое значение. Уайт указывает, что человеку свойственна

- 38. Юрий Михайлович Лотман (1922-1973) Петербургский учёный, последователь символизма.

- 39. В работах «Несколько мыслей о типологии культур», «Технический прогресс как культурологическая проблема» Лотман указывает на то,

- 40. первая смена – переход от бесписьменных культур к письменным, вторая смена – появление печатного станка, третья

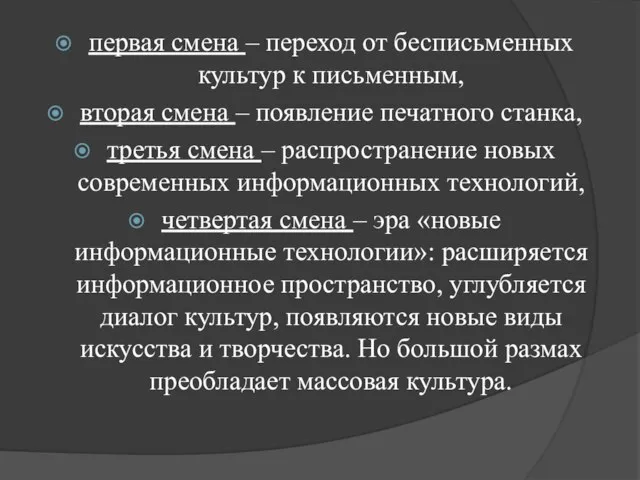

- 41. КОНЦЕПЦИИ ИГРОВОЙ КУЛЬТУРЫ (Й. ХЁЙЗИНГА, Х. ОРТЕГА-И-ГАССЕТ, Г. ГЕССЕ)

- 42. Йохан Хёйзинг (1872-1945) Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) Герман Гессе (1877-1962)

- 43. Ханс-Георг Гадамер (1900-2002) Эуген (Ойген) Финк (1905-1975) Многие культурологи и философы ХХ века видят источник не

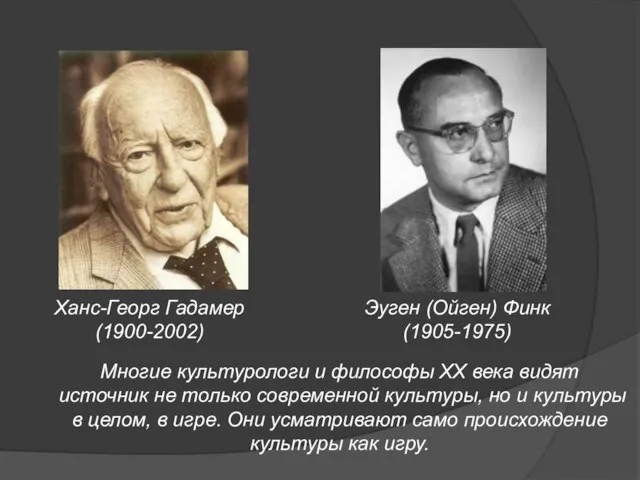

- 44. Игра старше культуры, игра предшествует культуре, игра творит культуру – таков лейтмотив концепции Хейзинга. Хейзинга известен

- 45. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошь игрой.

- 46. “Игровая теория” Общие черты игры и культуры: Свободный характер деятельности. Наличие систем и правил, которые если

- 47. “Действительность полна страстей, трудна и жестока, - пишет он, - её возводят до прекрасной мечты о

- 48. В культурологии И. Хейзинги можно выделить три аспекта. Во-первых, историографический анализ эпохи позднего Средневековья в Нидерландах,

- 49. Его работы: "В тени завтра. Диагноз культурного недуга нашего времени", гуманистические идеи были изложены в книгах

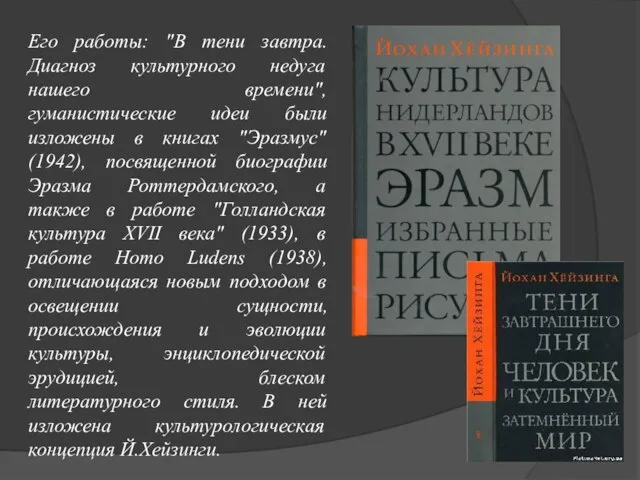

- 50. Й. Хейзинга ставит в исследовании мировой культуры задачу особой сложности: увидеть средневековую культуру на последней жизненной

- 51. Трудно представить, как можно передать психологическую атмосферу эпохи, создать образ века рыцарской любви и роскоши, великих

- 52. В противовес Любви, воплощающей витальную силу, в средневековой культуре возникает образ Смерти. Ни одна эпоха, -

- 54. Христианская вера почитается там как главная духовная ценность. "Нет ни одной вещи, ни одного суждения, которые

- 56. "Игра старше культуры", а животные вовсе не "ждали" человека, чтобы он научил их играть - утверждает

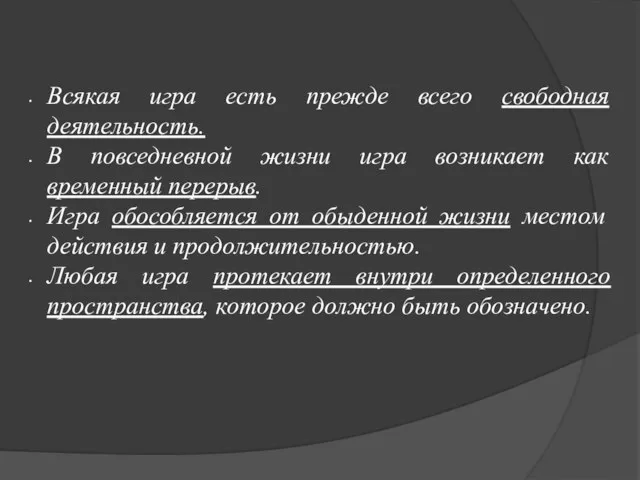

- 57. Всякая игра есть прежде всего свободная деятельность. В повседневной жизни игра возникает как временный перерыв. Игра

- 58. «Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым,

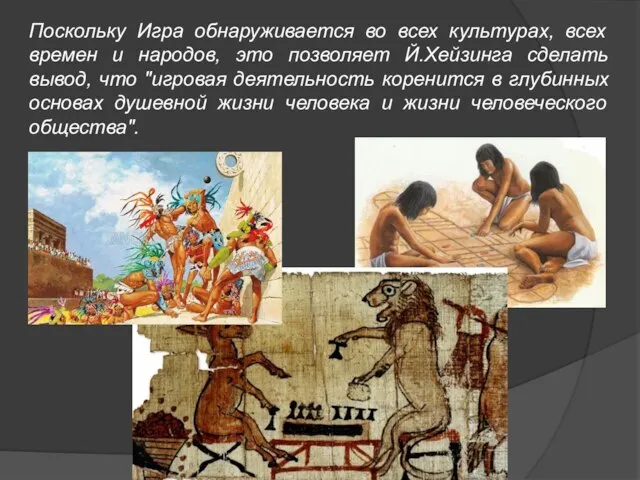

- 59. Поскольку Игра обнаруживается во всех культурах, всех времен и народов, это позволяет Й.Хейзинга сделать вывод, что

- 60. Смысл и назначение культуры. В главе "Основные условия культуры" Хейзинга называет три важнейшие черты, которые необходимы

- 61. Существуют две разновидности рода человеческого: ”народ”, или масса, являющаяся “косной материей исторического процесса”; элита – особо

- 62. СТРУКТУРАЛИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИИ.

- 63. Структурализм как направление в культурологии исходит из убеждения, что культура – система знаков, символов и культурных

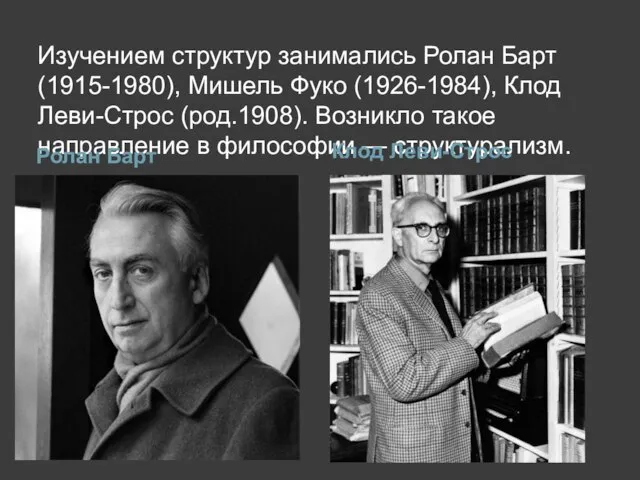

- 64. Изучением структур занимались Ролан Барт (1915-1980), Мишель Фуко (1926-1984), Клод Леви-Строс (род.1908). Возникло такое направление в

- 65. Структура – совокупность отношений между элементами некоторого целого, которые сохраняют свою устойчивость при различных внешних и

- 66. Структурализм — аналитический и объективный метод описывающий не просто элементы некого целого сами по себе, но

- 67. Общими для структурализма можно назвать следующие теоретико-методологические положения: 1) представление о культуре как совокупности знаковых систем

- 68. 2) представление о культурной динамике как следствии постоянного изменения принципов и форм представлений человека об окружающем

- 69. Мишель Фуко Задача структурализма состояла в широком применении структурных методов (выработанных первоначально в лингвистике) в исследовании

- 70. Основная специфика структурализма: все явления, доступные чувственному восприятию - "эпифеномены", т. е. внешнее проявление ("манифестация") внутренних,

- 71. Структура выступает не просто в виде устойчивого "скелета" объекта, а как совокупность правил, следуя которым можно

- 72. Основными процедурами структурного метода являются следующие: 1. выделение первичного множества объектов (например, текстов), в которых можно

- 73. С помощью структурного анализа были изучены структуры сознания, психики, мышления, языка, а также струк туры человеческих

- 74. Структурализм — крайне неоднородное направление в гуманитарных науках, делающее своим предметом устойчивые структуры различных систем (языка,

- 75. Этапы: 1) Родоначальник структурализма – Ф. де Соссюр (1857-1913): рассматривал язык как упорядоченную систему знаков, которая

- 76. Выделил 2 подхода к языку: синхрония (изучает статику языка), диахрония (изуч. эволюцию языка). Также выделил: 1)

- 77. Отсюда – структурная лингвистика (занималась сначала изучением языка как системы) 20-е гг. 20 века: 1. протест

- 78. 3. стремление отвлечься от географических, социальных и др. условий его функционирования («внутренние элементы языка важнее внешних»)

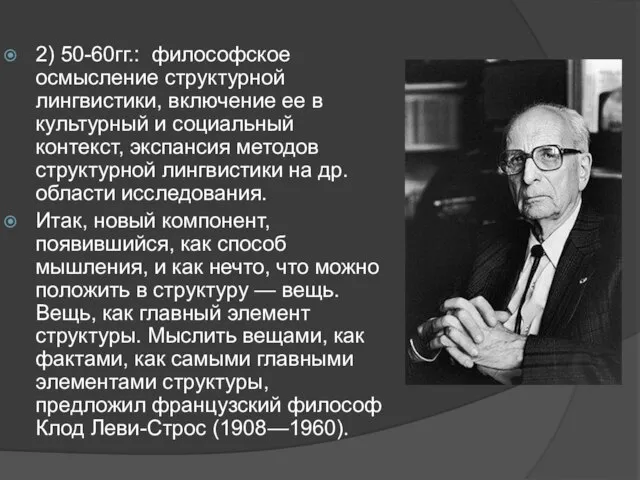

- 79. 2) 50-60гг.: философское осмысление структурной лингвистики, включение ее в культурный и социальный контекст, экспансия методов структурной

- 80. Свою концепцию Леви-Строс излагает в работе «Структурная антропология». Ученый говорит о двух структурах: 1. структура человеческого

- 81. Жак Лакан (1901-1981) Структурный психоанализ. Говорил о его связи с геологией (исследование пластов бессознательного) и оптикой

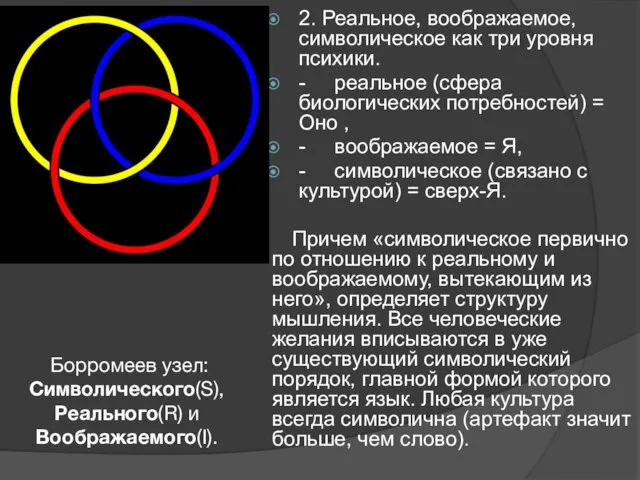

- 82. 2. Реальное, воображаемое, символическое как три уровня психики. - реальное (сфера биологических потребностей) = Оно ,

- 83. 2. Реальное, воображаемое, символическое как три уровня психики. - реальное (сфера биологических потребностей) = Оно ,

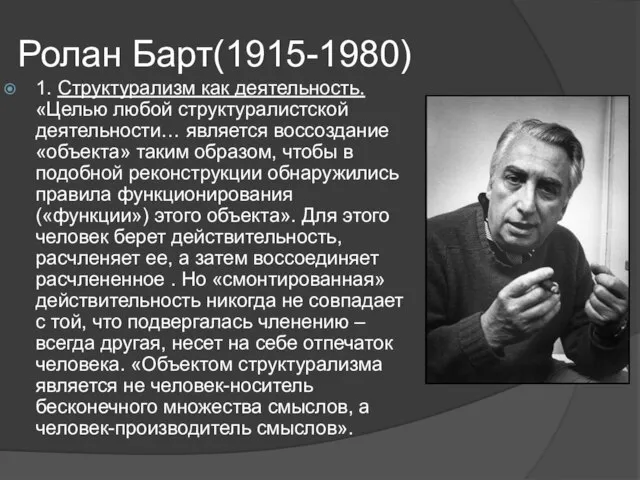

- 84. Ролан Барт(1915-1980) 1. Структурализм как деятельность. «Целью любой структуралистской деятельности… является воссоздание «объекта» таким образом, чтобы

- 85. 2. Метаязык. Нет жесткой грани между языком-объектом исследования и языком, с помощью которого это научное исследование

- 86. 3. Произведение/текст как явное сознание/ неявное сознание. Произведение – явное сознание, лицевая сторона «покрывала», рисунок на

- 87. Если текст сам себя производит, то наррация основывается на чем-то внешнем, она стремится к отражению. Поэтому

- 88. Мишель Фуко (1926-1984) Фуко развивает установки структурного анализа на материале истории знания. Он анализирует синхронные срезы

- 89. Анализ познавательных практик позволяет вычленить основные категориальные элементы его построений, а именно: структуру, языки, бессознательное. -

- 90. - Предпочтение языка субъекту - следствие той же установки на объективность познания, ибо структуры языка трактуются

- 92. Скачать презентацию

Моделирование плечевого изделия с цельнокроенным рукавом (сорочки)

Моделирование плечевого изделия с цельнокроенным рукавом (сорочки) Образ женщины – матери сквозь века

Образ женщины – матери сквозь века Риски в школьной среде. Риски сторон

Риски в школьной среде. Риски сторон Отечественные теории развития

Отечественные теории развития Культурные достижения Востока

Культурные достижения Востока Испытание биполярного транзистора и усилителя по схеме с общим эмиттером

Испытание биполярного транзистора и усилителя по схеме с общим эмиттером Лучший семейный кулинарный рецепт здорового питания

Лучший семейный кулинарный рецепт здорового питания Интеллектуальное кафе ГЕОФИЗ

Интеллектуальное кафе ГЕОФИЗ Образ Собакевича в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»

Образ Собакевича в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» &

& zagotovitelnye_raboty_04_09

zagotovitelnye_raboty_04_09 Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные ученики!

Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные ученики! От оперативного анализа до мониторинга состояния бизнеса

От оперативного анализа до мониторинга состояния бизнеса Этнопедагогика как наука. Система воспитания чувашского народа

Этнопедагогика как наука. Система воспитания чувашского народа Зимний лагерь ОЛИМП

Зимний лагерь ОЛИМП Антигены

Антигены  Презентация на тему Hollywood (Голливуд)

Презентация на тему Hollywood (Голливуд)  Презентация на тему Россия – Родина моя

Презентация на тему Россия – Родина моя Rukami. Выращивание продаж и систематизация работы с клиентами

Rukami. Выращивание продаж и систематизация работы с клиентами Торт на выпускной вечер

Торт на выпускной вечер Психологическая структура осознанной саморегуляции студентов разных типов специальностей

Психологическая структура осознанной саморегуляции студентов разных типов специальностей Предлоги места between, among

Предлоги места between, among Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Презентация на тему Травы

Презентация на тему Травы Героическая страница моего края

Героическая страница моего края БУР для наставників

БУР для наставників Углерод 9 класс

Углерод 9 класс Права и обязанности несовершеннолетнего

Права и обязанности несовершеннолетнего