Слайд 2Появление нервной системы в филогенезе

У губки нервная система еще отсутствует.

Впервые она

появляется у гидроидных полипов

их тело - цилиндрический мешок из двух основных слоев клеток: наружного и внутреннего.

Часть клеток наружного слоя дифференцировалась в мышечную ткань.

Слайд 3Появление нервной системы в филогенезе

Одновременно появились клетки с двумя выростами (прототип чувствительной

клетки), контактирующие с клетками, обладающими сократительной способностью, и с отростчатыми клетками, образующими сеть (синцитий) между наружным и внутренним слоями.

Нейроны синцития лишены синапсов.

Асинаптальная нервная система проводит возбуждения в любом направлении, поэтому гидра реагирует на внешние раздражения всем телом.

Слайд 4Синаптальная нервная система

состоит из отдельных нейронов, контактирующих между собой при помощи синапсов.

Одни отростки (дендриты) проводят нервный импульс только в направлении к клетке, другие (аксоны) — только от клетки.

Синапсы обусловливают динамическую поляризацию нейрона, проводя нервные импульсы в определенном направлении и обеспечивают дифференцированные реакции на раздражения

Слайд 5У кольчатых червей

симметричное строение тела и нервной системы,

Нервная система представлена двумя

цепочками узлов, состоящих из нервных клеток и нервных волокон.

В брюшной области узлы одной стороны соединяются с узлами другой стороны каждого сегмента, что дает начало метамерии.

Мощный надглоточный узел, соединенный с брюшными узлами, свидетельствует о зарождении головного мозга.

Слайд 6У моллюсков

тело - мышечный мешок с сетю нервных волокон, берущих начало от

трех пар узлов: головных, ножных, плевровисцеральных.

Ножные узлы инервируют противоположную сторону тела, что дает возможность проведения нервных импульсов с одной половины тела на другую.

Головные узлы регулируют двигательные функции всего организма.

Нервная система безпозвоночных обеспечивает безусловно-рефлекторные двигательные акты различной сложности.

Слайд 7У позвоночных

Нервная система развивается из эктодермы.

Клетки эктодермы формируют медуллярную трубку,

трубка

у круглоротых рыб разделяется на спинной мозг и стволовую часть головного мозга.

Двоякодышащие рыбы имеют хорошо развитую плащевидную часть мозга (кору).

У амфибий, а затем у рептилий центральная нервная система более дифференцирована.

Слайд 8У птиц

Кора большого мозга развита слабо,

больших размеров достигает полосатое тело - субстрат

высших форм нервной деятельности птиц.

Слайд 9У млекопитающих

Кора большого мозга получает максимальное развитие

объединяет все отделы центральной нервной

системы в единый структурно-функциональный аппарат со сложным взаимодействием эволюционно более молодых отделов нервной системы и более древних структур.

Слайд 10Морфогенез нервной системы

Собственно морфогенез - последовательное возникновение новых структур нервной системы в

соответствующие сроки гестации. Это процесс внутриутробный.

Функциональный морфогенез включает рост, развитие нервной системы с увеличением массы и объема отдельных структур, что обусловлено увеличением не числа нервных клеток, а ростом их тел и отростков, миелинизацией, пролиферацией глии и сосудов. Эти процессы продолжаются весь период детства.

Слайд 11В онтогенезе человека

Нервная система повторяет все этапы филогенеза.

Вначале из клеток эктодермы

образуется медуллярная, пластинка,

края пластинки в результате неравномерного размножения ее клеток сближаются, затем смыкаются — образуется медуллярная трубка.

Из задней части трубки образуется спинной мозг, из передней, интенсивно развивающейся,— головной мозг.

Слайд 12В онтогенезе человека

Канал медуллярной трубки превращается в центральный канал спинного мозга и

желудочки головного мозга.

Вследствие развития передней части медуллярной трубки образуются мозговые пузыри:

вначале появляются два пузыря,

затем задний пузырь делится на два.

Три пузыря дают начало

переднему (рrоsencephalon),

среднему (mesencephalon)

и ромбовидному (rhombencephalon) мозгу

Слайд 13В онтогенезе человека

Из переднего пузыря развиваются два пузыря, дающие начало:

конечному мозгу

(telencephalon)

промежуточному (diencephalon).

Задний пузырь (rhombencephalon) делится на два пузыря, из которых образуются:

задний мозг (metencephalon)

продолговатый мозг (medulla oblongata).

Слайд 14В онтогенезе человека

В результате деления медуллярной трубки и образования пяти мозговых пузырей

с последующим их развитием формируются следующие отделы нервной системы:

передний мозг, состоящий из конечного и промежуточного мозга,

и ствол мозга, включающий ромбовидный и средний мозг.

Слайд 15В онтогенезе человека

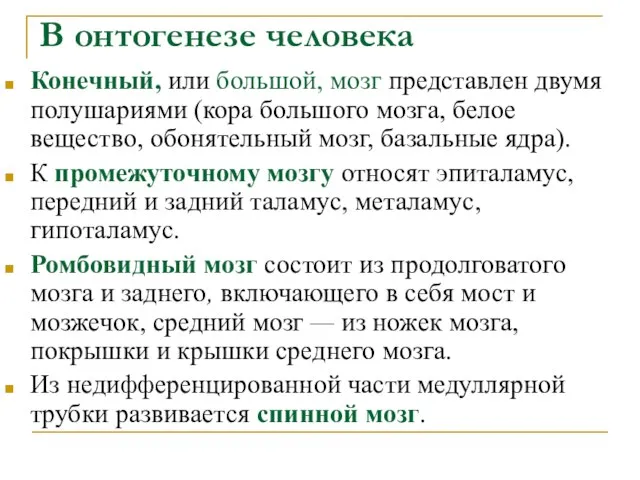

Конечный, или большой, мозг представлен двумя полушариями (кора большого мозга,

белое вещество, обонятельный мозг, базальные ядра).

К промежуточному мозгу относят эпиталамус, передний и задний таламус, металамус, гипоталамус.

Ромбовидный мозг состоит из продолговатого мозга и заднего, включающего в себя мост и мозжечок, средний мозг — из ножек мозга, покрышки и крышки среднего мозга.

Из недифференцированной части медуллярной трубки развивается спинной мозг.

Слайд 16Полости мозга

Полость конечного мозга образуют боковые желудочки,

промежуточного мозга — третий желудочек,

среднего мозга — водопровод среднего мозга (сильвиев водопровод),

ромбовидного мозга — четвертый желудочек

спинного мозга — центральный канал.

Слайд 17После формирования отделов мозга

идет быстрое развитие конечного мозга,

который делится продольной щелью

большого мозга на два полушария.

Затем на поверхности каждого полушария появляются борозды, определяющие будущие доли и извилины.

На 4-м месяце развития плода человека появляется поперечная щель большого мозга,

на 6-м — центральная борозда и другие главные борозды,

позднее — второстепенные борозды

самые мелкие борозды появятся после рождения.

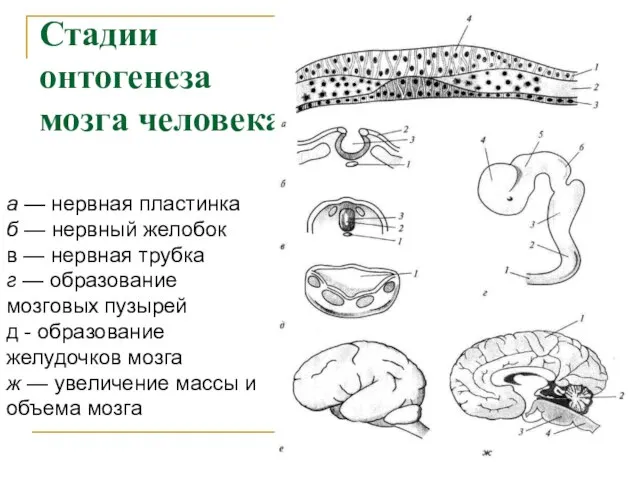

Слайд 18Стадии онтогенеза мозга человека

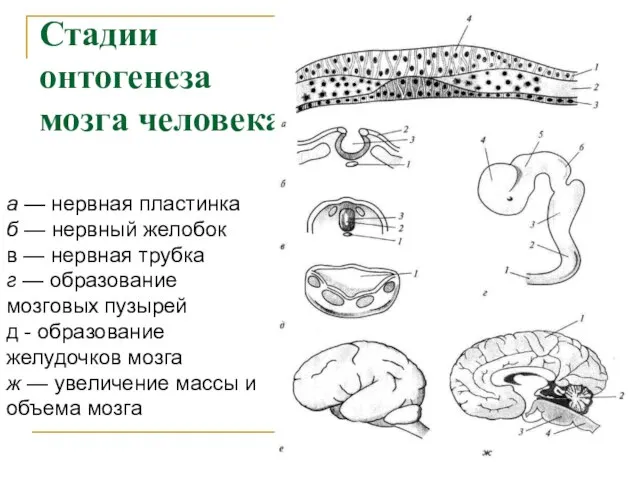

а — нервная пластинка

б — нервный желобок

в — нервная

трубка

г — образование мозговых пузырей

д - образование желудочков мозга

ж — увеличение массы и объема мозга

Слайд 19Миелинизация нервных волокон

Следы миелина обнаруживают в нервных волокнах корешков на 4-м месяце

внутриутробной жизни.

К концу 4-го месяца миелин выявляют в волокнах восходящих систем боковых канатиков,

в волокнах нисходящих систем миелин обнаруживается на 6-м месяце.

В это же время наступает миелинизация нервных волокон задних канатиков.

Слайд 20Миелинизация нервных волокон

Миелинизация волокон пирамидных путей начинается на последнем месяце внутриутробной жизни

и продолжается в течение года после рождения.

Процесс миелинизации нервных волокон распространяется вначале на филогенетически более древние, затем — на более молодые структуры.

От последовательности миелинизации нервных структур зависит очередность формирования их функций.

Слайд 21Миелинизация нервных волокон

Сроки миелинизации объясняют позднее созревание пирамидной системы и постепенное начало

ее работы в первые два года жизни ребенка.

В постнатальный период бурно развиваются нервные элементы коры большого мозга, где происходит миелинизация нервных волокон и функциональная дифференциация клеточных элементов, их постепенное созревание, которое длится в течение первого десятилетия жизни.

Слайд 22Постанатальный период

В постнатальном периоде происходит окончательное созревание нервной системы, в частности ее

самого сложного отдела — коры большого мозга, играющей особую роль в мозговых механизмах условно-рефлекторной деятельности.

Нервная система проходит длительный путь развития и является самой сложной системой, созданной эволюцией.

Слайд 23Головной мозг

новорожденного человека - один из самых крупных органов -1/8 массы тела

- 340-400г.

Мозг мальчиков тяжелее, чем девочек, на 10-20г.

К 9 месяцам масса мозга удваивается, к концу первого года составляет 1/11 — 1/12 массы тела.

К 3 годам масса головного мозга по сравнению с массой при рождении утраивается, к 5 годам составляет 1/13 — 1/14 массы тела.

К 20 годам первоначальная масса мозга увеличивается в 4—5 раз и составляет у взрослого человека 1/40 массы тела.

Слайд 24Головной мозг ребенка

У новорожденного хорошо выражены борозды, крупные неглубокие извилины.

Мелких борозд

относительно мало, они появляются постепенно в течение первых лет жизни.

Рост мозга происходит главным образом за счет миелинизации нервных проводников и увеличения размера имеющихся при рождении нервных клеток.

Наряду с ростом головного мозга меняются пропорции черепа.

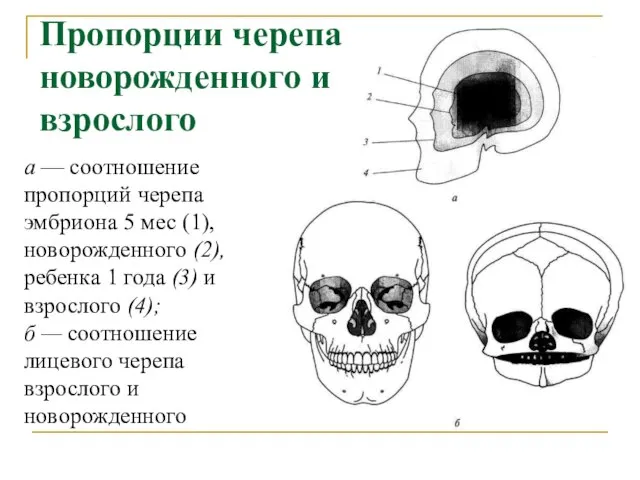

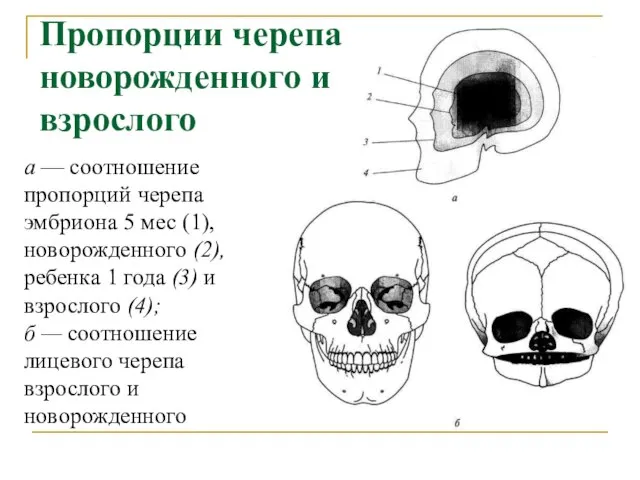

Слайд 25Пропорции черепа новорожденного и взрослого

а — соотношение пропорций черепа эмбриона 5 мес

(1), новорожденного (2), ребенка 1 года (3) и взрослого (4);

б — соотношение лицевого черепа взрослого и новорожденного

Слайд 26Апоптоз

К моменту рождения общее количество нейронов достигает 20 млрд.

Одновременно с ростом

и развитием нейронов начинается программированная гибель нервных клеток - апоптоз.

Наиболее интенсивен апоптоз после 20 лет.

Прежде всего гибнут клетки, не имеющие функциональных связей.

При нарушении генома, регулирующего апоптоз, гибнут отдельные системы нейронов, что проявляется в виде наследственных дегенеративных заболеваний нервной системы.

Слайд 27Мозговая ткань новорожденного

малодифференцирована.

Корковые клетки, подкорковые узлы, пирамидные пути недоразвиты, плохо дифференцированы

на серое и белое вещество.

Нервные клетки расположены на поверхности больших полушарий и в белом веществе мозга.

С увеличением поверхности головного мозга нервные клетки мигрируют в серое вещество; концентрация их в расчете на общий объем мозга уменьшается.

Плотность сосудов мозга увеличивается.

Слайд 28Эволюция долей мозга

Затылочная доля коры больших полушарий новорожденного относительно больше, чем у

взрослого.

Количество форма, положение полушарных извилин меняются по мере роста. Наибольшие изменения происходят в первые 5—6 лет. К 15 — 16 годам формируются окончательно.

Боковые желудочки мозга новорожденного сравнительно широкие.

Мозолистое тело тонкое и короткое. В первые 5 лет оно становится толще и длиннее, к 20 годам достигает окончательных размеров.

Слайд 29Мозжечок, мост и продолговатый мозг

Мозжечок у новорожденного развит слабо, расположен относительно высоко,

имеет продолговатую форму, малую толщину и неглубокие борозды.

Мост мозга по мере роста ребенка перемещается к скату затылочной кости.

Продолговатый мозг новорожденного расположен более горизонтально.

Черепные нервы расположены симметрично на основании мозга.

Слайд 30Спинной мозг

По сравнению с головным спинной мозг новорожденного имеет более законченное строение.

Он более совершенен в функциональном плане.

Спинной мозг новорожденного относительно длиннее, чем взрослого.

В дальнейшем рост спинного мозга отстает от роста позвоночника, в связи с чем его нижний конец “смещается” вверх.

Рост спинного мозга продолжается приблизительно до 20 лет.

Масса увеличивается примерно в 8 раз.

Слайд 31Спинной мозг

Окончательно отношения спинного мозга и позвоночного канала устанавливаются к 5 —

6 годам.

Рост спинного мозга наиболее выражен в грудном отделе.

Шейное и поясничное утолщения начинают формироваться в первые годы жизни ребенка.

С возрастом растет число клеток в сером веществе спинного мозга, меняется их микроструктура.

Слайд 32Периферическая нервная система

новорожденного слабо миелинизирована, пучки нервных волокон редкие, распределены неравномерно.

Миелинизация

идет неравномерно в различных отделах.

Миелинизация черепных нервов наиболее активна в первые 3 — 4 месяца, заканчивается к 1 году.

Миелинизация спинномозговых нервов идет до 2 — 3 лет.

В вегетативной нервной системе происходит слияние отдельных узлов, образование мощных симпатических сплетений.

Слайд 33Эволюционные законы развития нервной системы

сформулированы М. И. Аствацатуровым — основателем биогенетического направления

в неврологии.

1. Нервная система возникает и развивается в процессе взаимодействия организма с внешней средой. Нервная система лишена стабильности, изменяясь и непрерывно совершенствуясь в фило- и онтогенезе.

Слайд 34Эволюционные законы развития нервной системы

2. Сложный и подвижный процесс взаимодействия организма с

внешней средой вырабатывает, совершенствует и закрепляет новые виды реакций, лежащих в основе формирования новых функций. Ведущим в этом развитии является функциональное звено.

Слайд 35Эволюционные законы развития нервной системы

3. Развитие, закрепление более совершенных и адекватных реакций

и функций представляют собой результат действия на организм внешней среды, т. е. приспособления его к данным условиям существования. Борьба за существование как биологический процесс имеет место, но не является ведущим фактором в совершенствовании организма и его функций. Основное в развитии и совершенствовании функций нервной системы — приспособление (адаптация) организма к среде.

Слайд 36Эволюционные законы развития нервной системы

4. Функциональной эволюции (физиологической, биофизической, биохимической) соответствует эволюция

морфологическая. Вновь приобретенные функции постепенно закрепляются. Наряду с совершенствованием функции происходит развитие и совершенствование ее морфологического субстрата.

Слайд 37Эволюционные законы развития нервной системы

5. Древние функции не отмирают с появлением новых,

а вырабатывается их определенная субординация, соподчиненность.

6. В процессе эволюции древние аппараты нервной системы не отмирают, а только видоизменяются, приспосабливаются к новым внешним условиям.

7. Онтогенез нервной системы повторяет ее филогенез.

Слайд 38Эволюционные законы развития нервной системы

8. При выпадении новых функций нервной системы проявляются

ее древние функции. Многие клинические признаки заболеваний, наблюдаемые при нарушении функций эволюционно более молодых отделов нервной системы, являются проявлением функций более древних структур, т. е. в патологических условиях наступает определенный регресс нервной системы на низшую ступень филогенетического развития. Примером может служить повышение сухожильных и периостальных рефлексов или появление патологических рефлексов при снятии регулирующего влияния коры большого мозга.

Слайд 39Эволюционные законы развития нервной системы

9. Самыми ранимыми отделами нервной системы являются филогенетически

более молодые, в частности кора большого мозга, которая еще не выработала защитных механизмов, в то время как древние отделы на протяжении тысячелетий взаимодействия с внешней средой успели выработать и накопить определенные механизмы противодействия вредным факторам.

10. Чем филогенетически более молодыми являются нервные структуры, тем в меньшей степени они обладают способностью восстановления (регенерации).

Слайд 40Задание на дом: презентация

Филогенез нервной системы

Отнотогенз нервной системы человека

От 10 до 20

слайдов.

Технологическое предпринимательство для школьников: от изобретения к бизнесу! Занятие 2

Технологическое предпринимательство для школьников: от изобретения к бизнесу! Занятие 2 Романская архитектура

Романская архитектура Выборы Лидера совета старшеклассников

Выборы Лидера совета старшеклассников Роботы в древней греции

Роботы в древней греции Функция

Функция Поисковое продвижение: как увеличить его эффективность?

Поисковое продвижение: как увеличить его эффективность? Рекламные решения

Рекламные решения Мегалитическая архитектура 8 класс

Мегалитическая архитектура 8 класс Планета дорог

Планета дорог Забота о ближнем - призвание христианина

Забота о ближнем - призвание христианина МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ Презентация на тему Правила поведения при пожаре

Презентация на тему Правила поведения при пожаре  Викторина по произведению А.С. Пушкина "Капитанская дочка"

Викторина по произведению А.С. Пушкина "Капитанская дочка" Конструирование и моделирование одежды

Конструирование и моделирование одежды Медиабезопасность

Медиабезопасность Агатэ Элерс, отдел Международного сотрудничества Услуги и опыт Немецкого Энергетического Агентства в реализации СО- и МЧР-проект

Агатэ Элерс, отдел Международного сотрудничества Услуги и опыт Немецкого Энергетического Агентства в реализации СО- и МЧР-проект ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 7 ФЕВРАЛЯ, В 17 ЧАСОВ ГИМНАЗИЯ № 3 ЖДЁТ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 7 ФЕВРАЛЯ, В 17 ЧАСОВ ГИМНАЗИЯ № 3 ЖДЁТ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ  Что нас окружает ?

Что нас окружает ? НИД кафедры ЭиУ в 2020/21 уч. году Проблемы, задачи, пути развития

НИД кафедры ЭиУ в 2020/21 уч. году Проблемы, задачи, пути развития Британские художники

Британские художники Год театра в России. Научно-практическая конференция

Год театра в России. Научно-практическая конференция Презентация3

Презентация3 Винтовые лестницы

Винтовые лестницы Экспорт нефти и нормативно-правовое регулирование

Экспорт нефти и нормативно-правовое регулирование Александрова Айталина Ивановна

Александрова Айталина Ивановна Готовность первоклассника к школе

Готовность первоклассника к школе Отклонение в поведении ребенка как социально-педагогическая проблема

Отклонение в поведении ребенка как социально-педагогическая проблема Презентация на тему Миграции населения России (8 класс)

Презентация на тему Миграции населения России (8 класс)