Содержание

- 2. 1. Рост и размножение бактерий Рост бактерий – увеличение бактериальной клетки в размерах без увеличения числа

- 3. Двухнитевая ДНК спирализуется, скручивается в кольцо в точке прикрепления к цитоплазматической мембране. Это является сигналом для

- 4. 3) фаза логарифмического размножения; активно идут процессы размножения клеток в популяции, размножение преобладает над гибелью; 4)

- 5. углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, магний, кальций. Кроме органогенов, необходимы микроэлементы. Они обеспечивают активность ферментов.

- 6. 4) хемоорганотрофы (используют органические вещества). Факторами роста бактерий являются витамины, аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые основания, присутствие

- 7. 2. Активный транспорт (с затратой энергии, против градиента концентрации; при этом происходит взаимодействие субстрата с белком-переносчиком

- 8. 2) энергетический обмен (протекает в дыхательных мезосомах): а) дыхание; б) брожение. В зависимости от акцептора протонов

- 9. Набор ферментов в клетке строго индивидуален для вида. Способность микроорганизма утилизировать субстраты за счет своего набора

- 10. 6) лигазы, или синтетазы (соединяют две молекулы, вследствие чего происходит расщепление пирофосфатных связей в молекуле АТФ).

- 11. В углеводном обмене у бактерий катаболизм преобладает над анаболизмом. Сложные углеводы внешней среды могут расщеплять только

- 12. Липидный обмен осуществляется с помощью ферментов – липопротеиназ, летициназ, липаз, фосфолипаз. Липазы катализируют распад нейтральных жирных

- 14. Скачать презентацию

Слайд 21. Рост и размножение бактерий

Рост бактерий – увеличение бактериальной клетки в размерах

1. Рост и размножение бактерий

Рост бактерий – увеличение бактериальной клетки в размерах

Размножение бактерий – процесс, обеспечивающий увеличение числа особей в популяции. Бактерии характеризуются высокой скоростью размножения.

Рост всегда предшествует размножению. Бактерии размножаются поперечным бинарным делением, при котором из одной материнской клетки образуются две одинаковые дочерние.

Процесс деления бактериальной клетки начинается с репликации хромосомной ДНК. В точке прикрепления хромосомы к цитоплазматической мембране (точке-репликаторе) действует белок-инициатор, который вызывает разрыв кольца хромосомы, и далее идет деспирализация ее нитей. Нити раскручиваются, и вторая нить прикрепляется к цитоплазматической мембране в точке-прорепликаторе, которая диаметрально противоположна точке-репликатору. За счет ДНК-полимераз по матрице каждой нити достраивается точная ее копия. Удвоение генетического материала – сигнал для удвоения числа органелл. В септальных мезосомах идет построение перегородки, делящей клетку пополам.

Слайд 3Двухнитевая ДНК спирализуется, скручивается в кольцо в точке прикрепления к цитоплазматической мембране.

Двухнитевая ДНК спирализуется, скручивается в кольцо в точке прикрепления к цитоплазматической мембране.

На плотных питательных средах бактерии образуют скопления клеток – колонии, различные по размерам, форме, поверхности, окраске и т. д. На жидких средах рост бактерий характеризуется образованием пленки на поверхности питательной среды, равномерного помутнения или осадка.

Размножение бактерий определяется временем генерации. Это период, в течение которого осуществляется деление клетки. Продолжительность генерации зависит от вида бактерий, возраста, состава питательной среды, температуры и др.

Фазы размножения бактериальной клетки на жидкой питательной среде:

1) начальная стационарная фаза; то количество бактерий, которое попало в питательную среду и в ней находится;

2) лаг-фаза (фаза покоя); продолжительность – 3–4 ч, происходит адаптация бактерий к питательной среде, начинается активный рост клеток, но активного размножения еще нет; в это время увеличивается количество белка, РНК;

Слайд 43) фаза логарифмического размножения; активно идут процессы размножения клеток в популяции, размножение

3) фаза логарифмического размножения; активно идут процессы размножения клеток в популяции, размножение

4) максимальная стационарная фаза; бактерии достигают максимальной концентрации, т. е. максимального количества жизнеспособных особей в популяции; количество погибших бактерий равно количеству образующихся; дальнейшего увеличения числа особей не происходит;

5) фаза ускоренной гибели; процессы гибели преобладают над процессом размножения, так как истощаются питательные субстраты в среде. Накапливаются токсические продукты, продукты метаболизма. Этой фазы можно избежать, если использовать метод проточного культивирования: из питательной среды постоянно удаляются продукты метаболизма и восполняются питательные вещества.

2. Питание бактерий

Под питанием понимают процессы поступления и выведения питательных веществ в клетку и из клетки. Питание в первую очередь обеспечивает размножение и метаболизм клетки.

Среди необходимых питательных веществ выделяют органогены – это восемь химических элементов, концентрация которых в бактериальной клетке превосходит 10—4 моль. К ним относят

Слайд 5углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, магний, кальций.

Кроме органогенов, необходимы микроэлементы. Они

углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, магний, кальций.

Кроме органогенов, необходимы микроэлементы. Они

Для бактерий характерно многообразие источников получения питательных веществ.

В зависимости от источника получения углерода бактерии делят на:

1) аутотрофы (используют неорганические вещества – СО2);

2) гетеротрофы;

3) метатрофы (используют органические вещества неживой природы);

4) паратрофы (используют органические вещества живой природы).

Процессы питания должны обеспечивать энергетические потребности бактериальной клетки.

По источникам энергии микроорганизмы делят на:

1) фототрофы (способны использовать солнечную энергию);

2) хемотрофы (получают энергию за счет окислительно-восстановительных реакций);

3) хемолитотрофы (используют неорганические соединения);

Слайд 64) хемоорганотрофы (используют органические вещества).

Факторами роста бактерий являются витамины, аминокислоты, пуриновые и

4) хемоорганотрофы (используют органические вещества).

Факторами роста бактерий являются витамины, аминокислоты, пуриновые и

Среди бактерий выделяют:

1) прототрофы (способны сами синтезировать необходимые вещества из низкоорганизованных);

2) ауксотрофы (являются мутантами прототрофов, потерявшими гены; ответственны за синтез некоторых веществ – витаминов, аминокислот, поэтому нуждаются в этих веществах в готовом виде).

Микроорганизмы ассимилируют питательные вещества в виде небольших молекул, поэтому белки, полисахариды и другие биополимеры могут служить источниками питания только после расщепления их экзоферментами до более простых соединений.

Метаболиты и ионы поступают в микробную клетку различными путями.

Пути поступления метаболитов и ионов в микробную клетку.

1. Пассивный транспорт (без энергетических затрат):

1) простая диффузия;

2) облегченная диффузия (по градиенту концентрации, с помощью белков-переносчиков).

Слайд 72. Активный транспорт (с затратой энергии, против градиента концентрации; при этом происходит

2. Активный транспорт (с затратой энергии, против градиента концентрации; при этом происходит

Встречаются модифицированные варианты активного транспорта – перенос химических групп. В роли белков-переносчиков выступают фосфорилированные ферменты, поэтому субстрат переносится в фосфорилированной форме. Такой перенос химической группы называется транслокацией.

3. Метаболизм бактериальной клетки

Особенности метаболизма у бактерий:

1) многообразие используемых субстратов;

2) интенсивность процессов метаболизма;

3) направленность всех процессов метаболизма на обеспечение процессов размножения;

4) преобладание процессов распада над процессами синтеза;

5) наличие экзо– и эндоферментов метаболизма.

В процессе метаболизма выделяют два вида обмена:

1) пластический (конструктивный):

а) анаболизм (с затратами энергии);

б) катаболизм (с выделением энергии);

Слайд 82) энергетический обмен (протекает в дыхательных мезосомах):

а) дыхание;

б) брожение.

В зависимости от акцептора

2) энергетический обмен (протекает в дыхательных мезосомах):

а) дыхание;

б) брожение.

В зависимости от акцептора

В микробной клетке ферменты являются биологическими катализаторами. По строению выделяют:

1) простые ферменты (белки);

2) сложные; состоят из белковой (активного центра) и небелковой частей; необходимы для активизации ферментов.

Различают также:

1) конституитивные ферменты (синтезируются постоянно независимо от наличия субстрата);

2) индуцибельные ферменты (синтезируются только в присутствии субстрата).

Слайд 9Набор ферментов в клетке строго индивидуален для вида. Способность микроорганизма утилизировать субстраты

Набор ферментов в клетке строго индивидуален для вида. Способность микроорганизма утилизировать субстраты

По месту действия выделяют:

1) экзоферменты (действуют вне клетки; принимают участие в процессе распада крупных молекул, которые не могут проникнуть внутрь бактериальной клетки; характерны для грамположительных бактерий);

2) эндоферменты (действуют в самой клетке, обеспечивают синтез и распад различных веществ).

В зависимости от катализируемых химических реакций все ферменты делят на шесть классов:

1) оксидоредуктазы (катализируют окислительно-восстановительные реакции между двумя субстратами);

2) трансферазы (осуществляют межмолекулярный перенос химических групп);

3) гидролазы (осуществляют гидролитическое расщепление внутримолекулярных связей);

4) лиазы (присоединяют химические группы по двум связям, а также осуществляют обратные реакции);

5) изомеразы (осуществляют процессы изомеризации, обеспечивают внутреннюю конверсию с образованием различных изомеров);

Слайд 106) лигазы, или синтетазы (соединяют две молекулы, вследствие чего происходит расщепление пирофосфатных

6) лигазы, или синтетазы (соединяют две молекулы, вследствие чего происходит расщепление пирофосфатных

4. Виды пластического обмена

Основными видами пластического обмена являются:

1) белковый;

2) углеводный;

3) липидный;

4) нуклеиновый.

Белковый обмен характеризуется катаболизмом и анаболизмом. В процессе катаболизма бактерии разлагают белки под действием протеаз с образованием пептидов. Под действием пептидаз из пептидов образуются аминокислоты.

Распад белков в аэробных условиях называется тлением, в анаэробных – гниением.

В результате распада аминокислот клетка получает ионы аммония, необходимые для формирования собственных аминокислот. Бактериальные клетки способны синтезировать все 20 аминокислот. Ведущими из них являются аланин, глютамин, аспарагин. Они включаются в процессы переаминирования и трансаминирования. В белковом обмене процессы синтеза преобладают над распадом, при этом происходит потребление энергии.

Слайд 11В углеводном обмене у бактерий катаболизм преобладает над анаболизмом. Сложные углеводы внешней

В углеводном обмене у бактерий катаболизм преобладает над анаболизмом. Сложные углеводы внешней

В зависимости от конечных продуктов выделяют следующие виды брожения:

1) спиртовое (характерно для грибов);

2) пропионионово-кислое (характерно для клостридий, пропиони-бактерий);

3) молочнокислое (характерно для стрептококков);

4) маслянокислое (характерно для сарцин);

5) бутилденгликолевое (характерно для бацилл).

Наряду с основным анаэробным распадом (гликолизом) могут быть вспомогательные пути расщепления углеводов (пентозофосфатный, кетодезоксифосфоглюконатный и др.). Они отличаются ключевыми продуктами и реакциями.

Слайд 12Липидный обмен осуществляется с помощью ферментов – липопротеиназ, летициназ, липаз, фосфолипаз.

Липазы катализируют

Липидный обмен осуществляется с помощью ферментов – липопротеиназ, летициназ, липаз, фосфолипаз.

Липазы катализируют

Биосинтез липидов осуществляется за счет ацетилпереносящих белков. При этом ацетильный остаток переходит на глицерофосфат с образованием фосфатидных кислот, а они уже вступают в химические реакции с образованием сложных эфиров со спиртами. Эти превращения лежат в основе синтеза фосфолипидов.

Бактерии способны синтезировать как насыщенные, так и ненасыщенные жирные кислоты, но синтез последних более характерен для аэробов, так как требует кислорода.

Нуклеиновый обмен бактерий связан с генетическим обменом. Синтез нуклеиновых кислот имеет значение для процесса деления клетки. Синтез осуществляется с помощью ферментов: рестриктазы, ДНК-полимеразы, лигазы, ДНК-зависимой-РНК-полимеразы.

Рестриктазы вырезают участки ДНК, убирая нежелательные вставки, а лигазы обеспечивают

Время и календарь

Время и календарь Методические рекомендации по организации портфолио по курсу «Юридическая психология»

Методические рекомендации по организации портфолио по курсу «Юридическая психология» Яркие представители мира динозавров

Яркие представители мира динозавров Тип кольчатые черви 7 класс

Тип кольчатые черви 7 класс Дизайн и реклама – составляющие художественной культуры

Дизайн и реклама – составляющие художественной культуры Рождение капитализма (новый общественный строй)

Рождение капитализма (новый общественный строй) Сущность и принципы маркетинга

Сущность и принципы маркетинга Древние мифы, легенды, сказки, предания, благожеланиея дальневосточной земли.

Древние мифы, легенды, сказки, предания, благожеланиея дальневосточной земли. Всероссийский День правовой помощи детям. Права человека

Всероссийский День правовой помощи детям. Права человека Талант помогает исправиться

Талант помогает исправиться Зинин

Зинин Urok_11

Urok_11 Политическое поведение

Политическое поведение Спорт в Британии

Спорт в Британии Таможенное оформление круизных лайнеров и их пассажиров

Таможенное оформление круизных лайнеров и их пассажиров «Построение маркетинговых коммуникаций с молодёжной аудиторией в соответствии с её образом жизни и моделью потребления»

«Построение маркетинговых коммуникаций с молодёжной аудиторией в соответствии с её образом жизни и моделью потребления» Виды Дверей

Виды Дверей Рецепция римского права

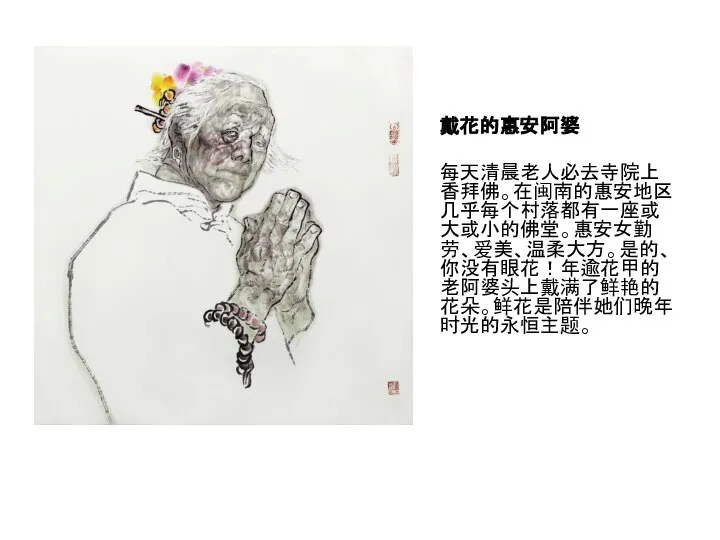

Рецепция римского права 幅作品. 戴花的惠安阿婆

幅作品. 戴花的惠安阿婆 Основы научных исследований и инновационной деятельности

Основы научных исследований и инновационной деятельности “Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café”

“Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café” Синяя лента апреля

Синяя лента апреля Формы и системы оплаты труда на предприятиях

Формы и системы оплаты труда на предприятиях КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОНКУРС КИО В ШКОЛЕ

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОНКУРС КИО В ШКОЛЕ Числа с собственными именами

Числа с собственными именами Послеоперационный период

Послеоперационный период  Программа amoCRM

Программа amoCRM Реализация PR и IR стратегий: особенности национального информационного поля

Реализация PR и IR стратегий: особенности национального информационного поля