Содержание

- 2. 1. Общая характеристика инфекции Инфекция – это совокупность биологических реакций, которыми макроорганизм отвечает на внедрение возбудителя.

- 3. 4) для инфекционных болезней характерен ряд общих признаков воспаления: лихорадка, симптомы общей интоксикации, вялость, адинамия; 5)

- 4. патогенетические и клинические особенности заболевания. Внешняя среда может оказывать влияние как на макроорганизм, так и на

- 5. 4) микозы; 5) микст-инфекции. 2. По количеству возбудителей: 1) моноинфекции; 2) полиинфекции. 3. По тяжести течения:

- 6. 2) вертикальные: а) от матери к плоду (трансплацентарный); б) от матери к новорожденному в родовом акте;

- 7. самозаражения путем переноса возбудителя из одного биотопа в другой. Выделяют следующие периоды инфекционных болезней: 1) инкубационный;

- 8. симптомы заболевания угасли, но возбудитель еще находится в организме. Этот вариант опасен формированием носительства и рецидивом

- 9. плазмидах, транспозонах. Условно-патогенные бактерии могут вызывать инфекционное заболевание при снижении защитных сил организма. Сапрофитные бактерии никогда

- 10. являются реснички адгезии, адгезивные белки, липополисахариды у грамотрицательных бактерий, тейхоевые кислоты у грамположительных бактерий, у вирусов

- 11. Экзотоксины – высокоядовитые белки. Они термолабильны, являются сильными антигенами, на которые в организме вырабатываются антитела, вступающие

- 13. Скачать презентацию

Слайд 21. Общая характеристика инфекции

Инфекция – это совокупность биологических реакций, которыми макроорганизм отвечает

1. Общая характеристика инфекции

Инфекция – это совокупность биологических реакций, которыми макроорганизм отвечает

Диапазон проявлений инфекций может быть различным. Крайними формами проявления инфекций являются:

1) бактерионосительство, персистенция, живая вакцинация;

2) инфекционная болезнь; имеются клинические проявления инфекции, эти реакции могут привести к летальному исходу.

Инфекционный процесс – ответная реакция коллектива популяции на внедрение и циркуляцию в ней микробных агентов.

Инфекционные болезни имеют ряд характерных особенностей, отличающих их от других болезней:

1) инфекционные болезни имеют своего возбудителя – микроорганизм;

2) инфекционные болезни контагиозны, т. е. способны передаваться от больного к здоровому;

3) инфекционные болезни оставляют после себя более или менее выраженную невосприимчивость или повышенную чувствительность к данному заболеванию;

Слайд 34) для инфекционных болезней характерен ряд общих признаков воспаления: лихорадка, симптомы общей

4) для инфекционных болезней характерен ряд общих признаков воспаления: лихорадка, симптомы общей

5) инфекционные болезни имеют четко выраженную стадийность, этапность.

Для возникновения инфекционного заболевания необходимо сочетание следующих факторов:

1) наличия микробного агента;

2) восприимчивости макроорганизма;

3) наличия среды, в которой происходит это взаимодействие.

Микробный агент – это патогенные и условно-патогенные микроорганизмы.

Существенное значение для возникновения инфекционного заболевания имеет инфицирующая доза возбудителя – минимальное количество микробных клеток, способных вызвать инфекционный процесс. Инфицирующие дозы зависят от видовой принадлежности возбудителя, его вирулентности и состояния неспецифической и иммунной защиты.

Ткани, лишенные физиологической защиты против конкретного вида микроорганизма, служат местом его проникновения в макроорганизм, или входными воротами инфекции. Входные ворота определяют локализацию возбудителя в организме,

Слайд 4патогенетические и клинические особенности заболевания.

Внешняя среда может оказывать влияние как на макроорганизм,

патогенетические и клинические особенности заболевания.

Внешняя среда может оказывать влияние как на макроорганизм,

Для ряда инфекций характерны эпидемии и пандемии.

Эпидемия – это широкое распространение инфекции в популяции с охватом больших территорий, характеризующееся массовостью заболеваний.

Пандемия – распространение инфекции практически на всю территорию земного шара с очень высоким процентом случаев заболеваний.

Эндемичные заболевания (с природной очаговостью) – это заболевания, для которых отмечены территориальные ареалы с повышенной заболеваемостью данной инфекцией.

2. Формы инфекции и периоды инфекционных болезней

Классификация инфекций

1. По этиологии:

1) бактериальные;

2) вирусные;

3) протозойные;

Слайд 54) микозы;

5) микст-инфекции.

2. По количеству возбудителей:

1) моноинфекции;

2) полиинфекции.

3. По тяжести течения:

1) легкие;

2)

4) микозы;

5) микст-инфекции.

2. По количеству возбудителей:

1) моноинфекции;

2) полиинфекции.

3. По тяжести течения:

1) легкие;

2)

3) средней тяжести.

4. По длительности:

1) острые;

2) подострые;

3) хронические;

4) латентные.

5. По путям передачи:

1) горизонтальные:

а) воздушно-капельный путь;

б) фекально-оральный;

в) контактный;

г) трансмиссивный;

д) половой;

Слайд 62) вертикальные:

а) от матери к плоду (трансплацентарный);

б) от матери к новорожденному в

2) вертикальные:

а) от матери к плоду (трансплацентарный);

б) от матери к новорожденному в

3) артифициальные (искусственные) – при инъекциях, обследованиях, операциях и т. д.

В зависимости от локализации возбудителя различают:

1) очаговую инфекцию, при которой микроорганизмы локализуются в местном очаге и не распространяются по всему организму;

2) генерализованную инфекцию, при которой возбудитель распространяется по организму лимфогенным и гематогенным путем. При этом развивается бактериемия или вирусемия. Наиболее тяжелая форма – сепсис.

Выделяют также:

1) экзогенные инфекции; возникают в результате заражения человека патогенными микроорганизмами, поступающими из окружающей среды с пищей, водой, воздухом, почвой, выделениями больного человека, реконвалесцента и микробоносителя;

2) эндогенные инфекции; вызываются представителями нормальной микрофлоры – условно-патогенными микроорганизмами самого индивидуума.

Разновидность эндогенных инфекций – аутоинфекции, они возникают в результате

Слайд 7самозаражения путем переноса возбудителя из одного биотопа в другой.

Выделяют следующие периоды инфекционных

самозаражения путем переноса возбудителя из одного биотопа в другой.

Выделяют следующие периоды инфекционных

1) инкубационный; от момента проникновения возбудителя в организм до появления первых признаков заболевания. Продолжительность – от нескольких часов до нескольких недель. Больной не заразен;

2) продромальный; характеризуется появлением первых неясных общих симптомов. Возбудитель интенсивно размножается, колонизирует ткань, начинает продуцировать ферменты и токсины. Продолжительность – от нескольких часов до нескольких дней;

3) разгар болезни; характеризуется появлением специфических симптомов. Возбудитель продолжает интенсивно размножаться, накапливаться, выделяет в кровь токсины и ферменты. Происходит выделение возбудителя из организма, поэтому больной представляет опасность для окружающих. В начале данного периода в крови обнаруживаются специфические антитела;

4) исход. Могут быть разные варианты:

а) летальный исход;

б) выздоровление (клиническое и микробиологическое). Клиническое выздоровление:

Слайд 8симптомы заболевания угасли, но возбудитель еще находится в организме. Этот вариант опасен

симптомы заболевания угасли, но возбудитель еще находится в организме. Этот вариант опасен

Реинфекцией называют заболевание, возникающее после перенесенной инфекции в случае повторного заражения тем же возбудителем.

Суперинфекция возникает, когда на фоне течения одного инфекционного заболевания происходит заражение еще одним возбудителем.

3. Возбудители инфекций и их свойства

Среди бактерий по способности вызывать заболевание выделяют:

1) патогенные;

2) условно-патогенные;

3) сапрофитные.

Патогенные виды потенциально способны вызывать инфекционное заболевание.

Патогенность – это способность микроорганизмов, попадая в организм, вызывать в его тканях и органах патологические изменения. Это качественный видовой признак, детерминированный генами патогенности – вирулонами. Они могут локализоваться в хромосомах,

Слайд 9плазмидах, транспозонах. Условно-патогенные бактерии могут вызывать инфекционное заболевание при снижении защитных сил

плазмидах, транспозонах. Условно-патогенные бактерии могут вызывать инфекционное заболевание при снижении защитных сил

Сапрофитные бактерии никогда не вызывают заболевания, так как они не способны размножаться в тканях макроорганизма.

Реализация патогенности идет через вирулентность – это способность микроорганизма проникать в макроорганизм, размножаться в нем и подавлять его защитные свойства.

Это штаммовый признак, он поддается количественной характеристике. Вирулентность – фенотипическое проявление патогенности.

Количественными характеристиками вирулентности являются:

1) DLM (минимальная летальная доза) – это количество бактерий, при введении которых соответствующим путем в организм лабораторных животных получают 95–98 % гибели животных в эксперименте;

2) LD 50 – это количество бактерий, вызывающее гибель 50 % животных в эксперименте;

3) DCL (смертельная доза) вызывает 100 %-ную гибель животных в эксперименте.

К факторам вирулентности относят:

1) адгезию – способность бактерий прикрепляться к эпителиальным клеткам. Факторами адгезии

Слайд 10являются реснички адгезии, адгезивные белки, липополисахариды у грамотрицательных бактерий, тейхоевые кислоты у

являются реснички адгезии, адгезивные белки, липополисахариды у грамотрицательных бактерий, тейхоевые кислоты у

2) колонизацию – способность размножаться на поверхности клеток, что ведет к накоплению бактерий;

3) пенетрацию – способность проникать в клетки;

4) инвазию – способность проникать в подлежащие ткани. Эта способность связана с продукцией таких ферментов, как гиалуронидаза и нейраминидаза;

5) агрессию – способность противостоять факторам неспецифической и иммунной защиты организма.

К факторам агрессии относят:

1) вещества разной природы, входящие в состав поверхностных структур клетки: капсулы, поверхностные белки и т. д. Многие из них подавляют миграцию лейкоцитов, препятствуя фагоцитозу;

2) ферменты – протеазы, коагулазу, фибринолизин, лецитиназу;

3) токсины, которые делят на экзо– и эндотоксины.

Слайд 11Экзотоксины – высокоядовитые белки. Они термолабильны, являются сильными антигенами, на которые в

Экзотоксины – высокоядовитые белки. Они термолабильны, являются сильными антигенами, на которые в

Эндотоксины – сложные комплексы липополисахаридной природы. Они термостабильны, являются слабыми антигенами, обладают общетоксическим действием. Кодируются хромосомными генами.

Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры

Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физической культуры ВПР по математике 5 класс

ВПР по математике 5 класс Философия мечты

Философия мечты Неформальные движения молодёжи

Неформальные движения молодёжи Чувство прекрасного

Чувство прекрасного Концептуальные основы корпоративной социальной ответственности

Концептуальные основы корпоративной социальной ответственности  Потолочная система охлаждения панельного типа Uponor Comfort

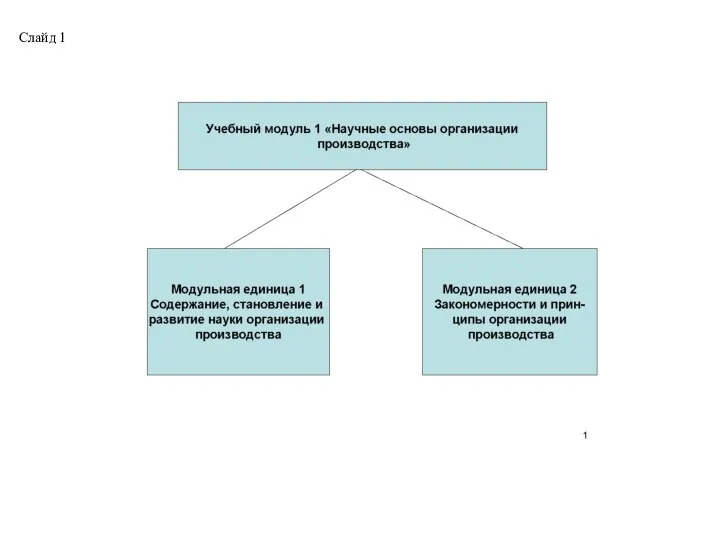

Потолочная система охлаждения панельного типа Uponor Comfort Тема 1.1.Организация производства как система научных знаний

Тема 1.1.Организация производства как система научных знаний Кафтан Урок №4

Кафтан Урок №4 Көксерек в театре

Көксерек в театре Моря Атлантического океана

Моря Атлантического океана Сходство и различие фразеологизмов и пословиц

Сходство и различие фразеологизмов и пословиц Кинесика как составной элемент невербальной коммуникации

Кинесика как составной элемент невербальной коммуникации Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения

Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения Гражданственность

Гражданственность Естественный ядерный реактор Окло

Естественный ядерный реактор Окло Презентация на тему Реки России

Презентация на тему Реки России План местности. Условные знаки

План местности. Условные знаки 10 години в 10 минути Христина Машкова “Четиринадесети рекламен форум”

10 години в 10 минути Христина Машкова “Четиринадесети рекламен форум” Моё блюдо: Яичница с овощами

Моё блюдо: Яичница с овощами Энде Михаэль Андреас Гельмут 1929-1995

Энде Михаэль Андреас Гельмут 1929-1995 Изменение состояния региональной гемодинамики у больных с ОАСНК с различной тяжестью ишемии нижних конечностей при лечении мето

Изменение состояния региональной гемодинамики у больных с ОАСНК с различной тяжестью ишемии нижних конечностей при лечении мето Русская кухня

Русская кухня Решение задач

Решение задач Исследование статической устойчивости асинхронной нагрузки при питании их от шин бесконечной мощности

Исследование статической устойчивости асинхронной нагрузки при питании их от шин бесконечной мощности Презентация на тему Инфаркт миокарда

Презентация на тему Инфаркт миокарда  Lecture 1

Lecture 1 Правда или ложь

Правда или ложь