Слайд 2Объекты проектирования

При внутрихозяйственном землеустройстве особое внимание уделяется противоэрозионной организации территории.

В нашей стране

около 60% сельскохозяйственных угодий расположены на склонах крутизной до 10°.

Организация территории эрозионно опасных земель позволяет повысить продуктивность склоновых земель на 20—30%.

Противоэрозионные мероприятия разделяют на агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические.

Комплекс таких мероприятий должен обеспечить:

эффективное снегозадержание

регулирование поверхностного стока

увеличение запасов влаги

уменьшение смыва почв

прекращение образования новых и роста существующих оврагов

повышение плодородия почв.

Слайд 3Объекты проектирования

Агротехнические противоэрозионные мероприятия предусматривают обработку почв и посевов с применением контурного

земледелия, которые максимально полно учитывают почвенные и рельефные особенности земельных массивов на склонах.

Контурное земледелие требует, чтобы почвенные показатели рабочих участков были агротехнически однородными а длинные стороны их совпадали с направлением горизонталей.

Лесомелиоративные мероприятия предусматривают проектирование защитных лесных полос, облесение песков, оврагов, балок, лесопосадки у берегов рек, прудов, водохранилищ, дорог.

Гидротехнические мероприятия состоят в сооружении валов, валов-террас, каналов, плотин, прудов и запруд.

Агротехнические и лесомелиоративные мероприятия эффективны на склонах небольшой крутизны, на более крутых и длинных склонах проектируются гидротехнические противоэрозионные сооружения линейною типа.

Слайд 4Объекты проектирования

Создаваемые при этом сооружения относятся к объектам инженерного оборудования территории.

Эти объекты

обычно занимают площади в несколько гектаров или десятков гектаров, располагаются на склоновых землях и в условиях расчлененного рельефа, требуют повышенной точности изображения ситуации и рельефа на крупномасштабной топографической основе.

Повышенная точность изображения объектов съемки в плане часто требуется для обеспечения параллельности длинных сторон участков и их ширины, кратной ширине захвата тракторных агрегатов, а при орошении дождеванием длину, ширину и взаимное расположение прямоугольных участков согласовывают с выбором поливного оборудования, типом дождевальной машины, положением трубопроводов и длиной дождевальных крыльев.

Слайд 5Объекты проектирования

Для полевого обследования территории и схематического размещения объектов инженерного оборудования пользуются

проектными планами внутрихозяйственного землеустройства масштаба 1:10000

Для рабочих проектов выполняют инструментальную съемку в масштабе 1:2000—1:5000 с высотой сечения рельефа 1—2 м.

При склонах в 8—10° масштаб съемки укрупняют до 1:1000, высоту сечения рельефа принимают 0,5—1 м

При проектировании оросительных систем 0,25—0,5 м.

Для перенесения рабочего проекта в натуру составляют разбивочный чертеж, на котором показывают участки и другие объекты, выписывают необходимые геодезические данные для определения их положения на местности.

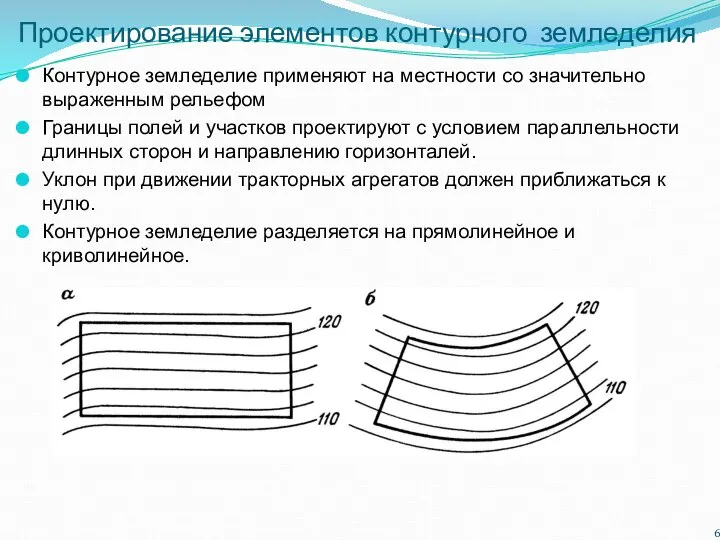

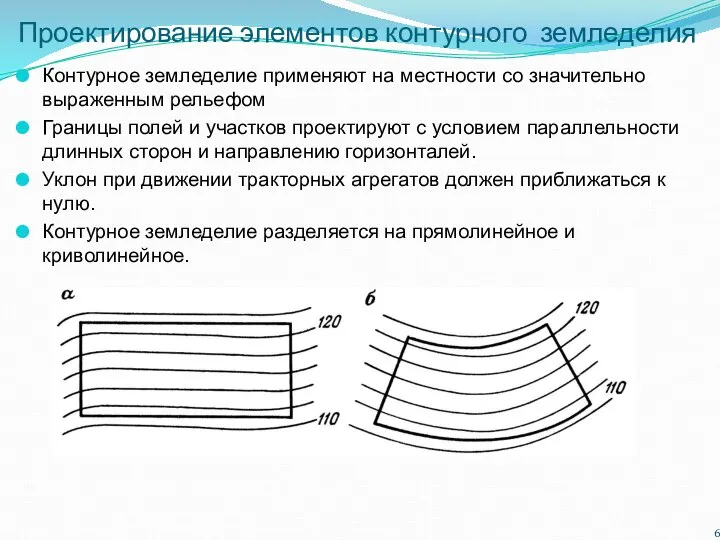

Слайд 6Проектирование элементов контурного земледелия

Контурное земледелие применяют на местности со значительно выраженным рельефом

Границы

полей и участков проектируют с условием параллельности длинных сторон и направлению горизонталей.

Уклон при движении тракторных агрегатов должен приближаться к нулю.

Контурное земледелие разделяется на прямолинейное и криволинейное.

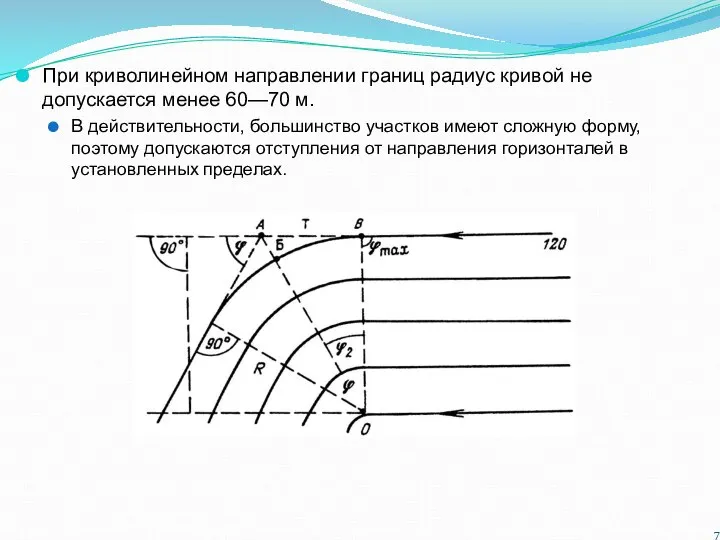

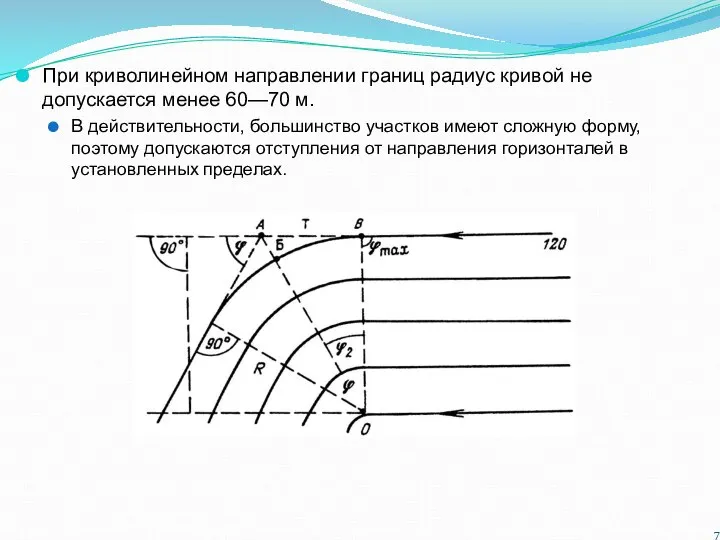

Слайд 7При криволинейном направлении границ радиус кривой не допускается менее 60—70 м.

В действительности,

большинство участков имеют сложную форму, поэтому допускаются отступления от направления горизонталей в установленных пределах.

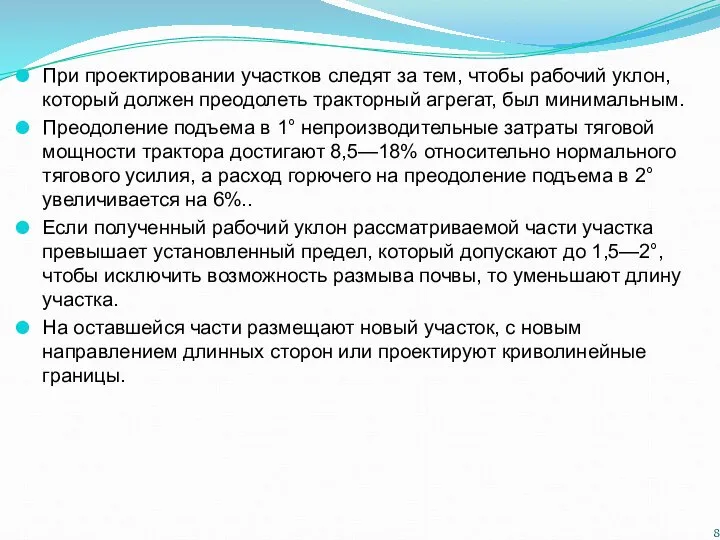

Слайд 8При проектировании участков следят за тем, чтобы рабочий уклон, который должен преодолеть

тракторный агрегат, был минимальным.

Преодоление подъема в 1° непроизводительные затраты тяговой мощности трактора достигают 8,5—18% относительно нормального тягового усилия, а расход горючего на преодоление подъема в 2° увеличивается на 6%..

Если полученный рабочий уклон рассматриваемой части участка превышает установленный предел, который допускают до 1,5—2°, чтобы исключить возможность размыва почвы, то уменьшают длину участка.

На оставшейся части размещают новый участок, с новым направлением длинных сторон или проектируют криволинейные границы.

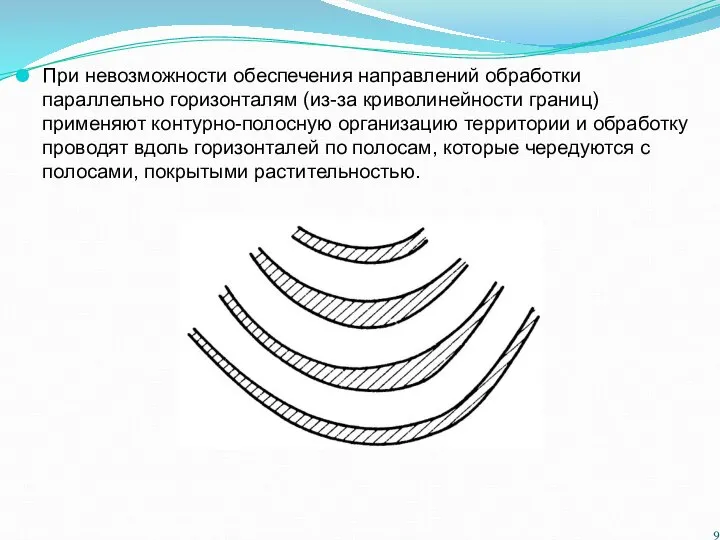

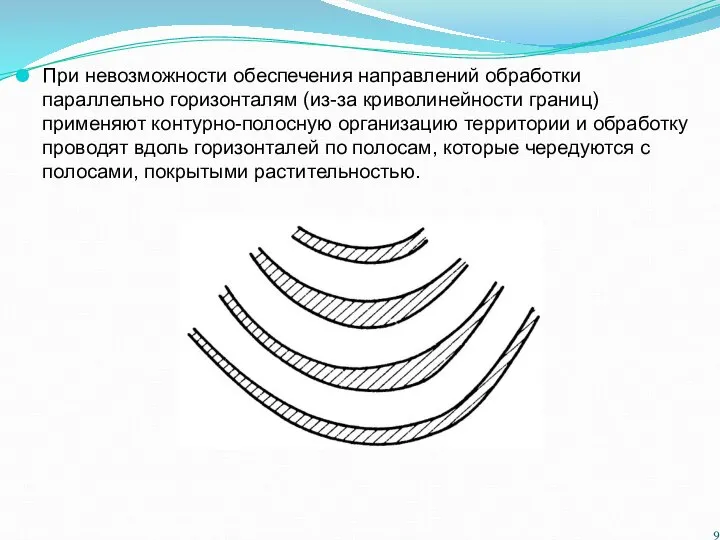

Слайд 9При невозможности обеспечения направлений обработки параллельно горизонталям (из-за криволинейности границ) применяют контурно-полосную

организацию территории и обработку проводят вдоль горизонталей по полосам, которые чередуются с полосами, покрытыми растительностью.

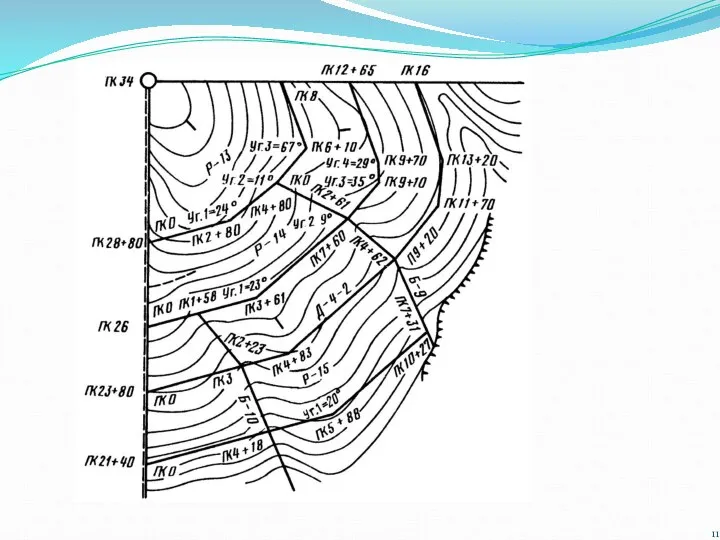

Слайд 10При сложном расчлененном рельефе применяют прямолинейное контурное земледелие, когда границы участков представляют

ломаные линии, со значительными, но допустимыми отступлениями от направления горизонталей, совмещенные с водорегулирующими линейными рубежами в виде водоотводящих кюветов полевых дорог, валов-террас, ложбин и других объектов.

Допустимое отклонение линейных элементов к горизонтальному расположению границ территории составляет угол до 10—20°.

Отклонение этих элементов на угол 20—50° к горизонталям считают уже эрозионно-опасным.

Проектирование начинают обычно с границ участков, находящихся на середине склона и затем проектируют параллельные границы других участков.

На проектном плане показывают трассы нивелирно-теодолитных ходов, прокладываемых по всем границам участков для проверки допустимости уклонов в направлении движения агрегатов и параллельности длинных сторон участков.

Слайд 12В условиях очень высокой эрозионной опасности, применяют контурно-мелиоративную организацию территории, предусматривающую создание

системы гидротехнических сооружений для безопасного задержания или отвода избыточного стока.

Эта система состоит из постоянных закрепленных на местности

водонаправляющих валов-ложбин, совмещенных с дорожной сетью,

водозадерживающих валов,

валов-канав,

полос-контуров с перераспределителями стока,

лесополосами,

границами полей и рабочих участков.

На сложных склонах с выраженным рельефом проектирование начинают от гидрографической сети в направлении горизонталей, а выше расположенные границы проектируют параллельно нижним

пересечения горизонталей с границей в верхней части склонов при небольшой их крутизне не оказывают существенного влияния на развитие эрозии почв.

Слайд 13Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в натуру может выполняться несколькими вариантами

(в зависимости от сложности проекта и насыщенности его объектами проектирования различной формы и различного назначения).

Вариант первый:

Для проектных точек — вершин поворотов границ определяют графические координаты, рассчитывают по ним дирекционные углы и горизонтальные проложения линий.

Затем редуцируют координаты, чтобы противоположные линии проектных участков были параллельны и расстояния между ними соответствовали проектной ширине участков.

После этого по редуцированным координатам проектных точек рассчитывают (проверяют) геодезические данные, удовлетворяющие поставленным требованиям.

Слайд 14Вариант второй:

Для всех сторон участков измеряют на плане дирекционные углы (или румбы),

принимая их для противоположных сторон участков равными

Затем рассчитывают боковые стороны, чтобы ширина участков соответствовала проектной ширине.

После этого производят вычислительную обработку образованного полигона (хода), внося поправки в линии, чтобы получаемые геодезические данные удовлетворяли поставленным требованиям.

Перенесение проекта в натуру может выполняться построением на местности проектных теодолитных ходов.

Слайд 15Проектирование и перенесение в натуру полей противоэрозионных севооборотов

На крутых склонах проектируют массивы

почвозащитных (противоэрозионных) кормовых севооборотов — сенокосооборотов, пастбищеоборотов, чередующиеся распахиваемые и нераспахиваемые полосы с однолетними сельскохозяйственными культурами и многолетними травами.

Проектирование этих севооборотов, их полей и участков производится в сочетании с полевыми севооборотами, занимающими приводораздельные массивы, а кормовые почвозащитные севообороты размещают на склоновых землях, пользуясь проектным планом внутрихозяйственного землеустройства, преимущественно, масштаба 1:10000 с высотой сечения рельефа 2—2,5 м.

Слайд 16Перенесение в натуру лесных полос и полей (рабочих участков), границы которых представляют

ломаные параллельные линии, производится угломерным способом, от пунктов геодезического обоснования или с помощью линейных промеров от надежно опознаваемых контурных точек.

Особое внимание при этом обращают на соблюдение параллельности длинных сторон полей и рабочих участков, по границам которых расположены лесные полосы.

Сначала переносят в натуру одну сторону лесной полосы, а затем относительно ее получают другую сторону.

Если переход от одного направления лесной полосы к другому сопровождается круговой кривой, то производят расчет для построения главных точек кривой и детальной разбивки кривой, в зависимости от принятого для нее радиуса и угла поворота.

Пользуясь результатами расчета выносят на местность точки кривой для обеих сторон лесной полосы и прилегающей дороги.

Слайд 17Составление и перенесение в натуру проектов противоэрозионных гидротехнических сооружений

Комплекс агротехнических и лесомелиоративных

мероприятий значительно уменьшает поверхностный сток, но недостаточно ослабляет эрозионные процессы, выражающиеся в разрушительных действиях воды, главным образом на крутых склонах.

Поэтому проектами внутрихозяйственного землеустройства предусматривается строительство гидротехнических противоэрозионных сооружений в виде:

водозадерживающих и водонаправляющих земляных валов;

ложбин и канав;

распылителей стока;

головных и донных овражных сооружений, способных остановить разрушение почвы и надежно закрепить растущие овраги;

прудов и водоемов, задерживающих талые воды;

водосбросов-быстротоков;

перепадов, предназначенных для безопасного сброса поверхностных стоков в прилегающие ручьи и реки;

выполаживания склонов и засыпки оврагов.

Слайд 18Линейные гидротехнические сооружения — валы, ложбины, канавы часто совмещаются с дорожной сетью,

лесополосами, границами полей и рабочих участков, а внутри их создаются пологие ложбины — перераспределители стока, проходимые сельскохозяйственной техникой.

Проектирование этих сооружений производится на крупномасштабных планах 1:1000—1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5—1м, на основе технического продольного и поперечного нивелирования.

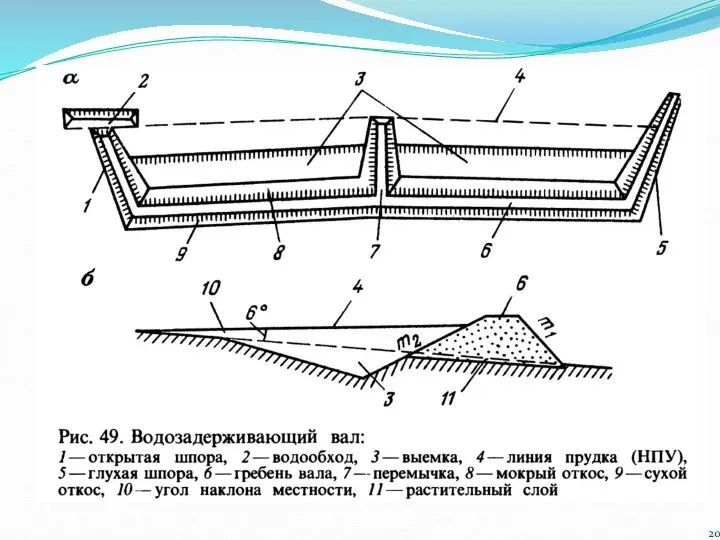

Слайд 19Водозадерживающий вал проектируют на склонах до 6°.

Основное его назначение—полное задержание объема

ливневого стока.

Он представляет сооружение, состоящее из вала (насыпи) и корытообразной выемки-канавы.

Вал строят трапецеидальной формы из местного суглинистого грунта высотою по оси 1 — 1,5 м над поверхностью земли, шириною по гребню 2—2,5 м, по направлению горизонтали с отклонением от нее по высоте до 0.3 м.

Заложение откосов—сухого m1 = 1-1,5; мокрого m2= 1,5—3 (под заложением откоса понимают величину, обратную уклону, т. е. отношение горизонтального проложения между точками к превышению между ними).

Во избежание перелива или переплеска воды через гребень вала, его делают строго горизонтальным и возвышающимся над расчетным уровнем воды на 0,25—0,35 м.

Слайд 21В целях создания прудка в выемке, концы вала, называемые шпорами, загибают кверху

на 10—20 м в зависимости от рельефа местности, сопрягая с осью вала под углом 100—140°.

Одну из шпор проектируют открытой с водообходом, дно которого лежит на одной отметке с нормальным подпорным уровнем (НПУ), а отметки гребня шпор на одной отметке с гребнем вала.

Для укрепления основания вала и шпор производят срезку почвенно-растительного слоя толщиною 0,2 —0,3.

Отметка порога водослива должна быть ниже отметки гребня вала на 0,35 м.

Водообход закрепляют щебнем, втрамбованным в грунт. Щебнем укрепляют и гребень вала, а откосы валов и шпор - посевом многолетних трав.

Во избежание сброса всего объема воды из прудка в случае прорыва вала, через каждые 50—100 м устраивают перемычки, при этом гребни вала, шпор и перемычек должны иметь одинаковую отметку.

Слайд 22Проекты рекультивации земель

Нарушенные земли появляются в результате выдела земель сельскохозяйственного назначения для

промышленного строительства, добычи полезных ископаемых открытым способом и др.

Нарушенные земли подлежат восстановлению —рекультивации.

Рекультивация земель представляет комплекс инженерно-технических, мелиоративных, агротехнических и других мероприятий, выполняемых для восстановления продуктивных сельскохозяйственных угодий на нарушенных землях.

Объектами рекультивации являются выемки карьеров, выработки торфа, резервы и кавальеры вдоль построенных каналов, дорог, трубопроводов и др.

Слайд 23Рабочий проект рекультивации нарушенных земель составляют на планах преимущественно масштабов 1:1000 и

1:2000, выполняемых стерео-фотограмметрическим или комбинированным методом аэрофотосъемки, методами наземной стереофотограмметрической (фототеодолитной), тахеометрической или мензульной съемок.

в зависимости от размеров объектов рекультивации, которые занимают площади от десятых долей гектара до десятков квадратных километров и отличаются глубиной (высотой) от нескольких метров до нескольких сотен метров.

Съемку крупных объектов выполняют аэрометодами, мелких—наземными методами, высоту сечения рельефа обычно принимают 0,5 и 1 м, при этом в практике гопографо-геодезических изысканий.

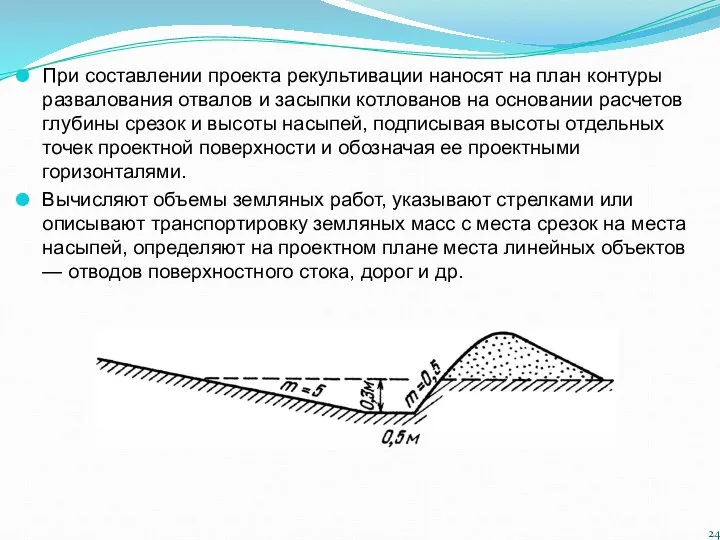

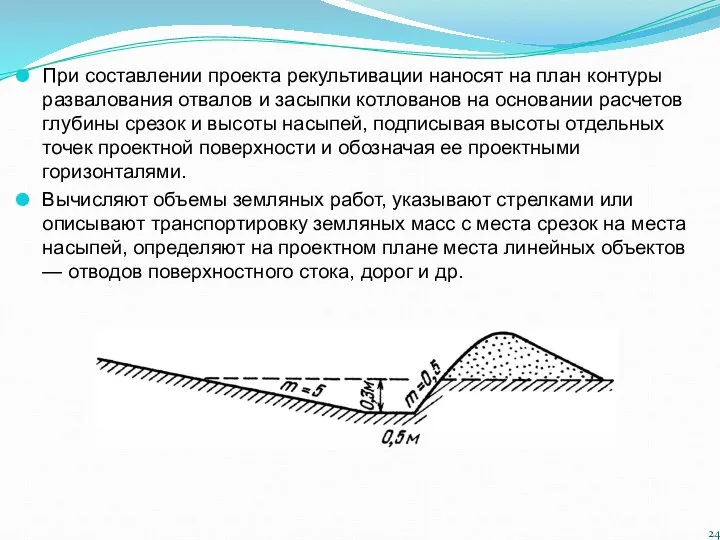

Слайд 24При составлении проекта рекультивации наносят на план контуры развалования отвалов и засыпки

котлованов на основании расчетов глубины срезок и высоты насыпей, подписывая высоты отдельных точек проектной поверхности и обозначая ее проектными горизонталями.

Вычисляют объемы земляных работ, указывают стрелками или описывают транспортировку земляных масс с места срезок на места насыпей, определяют на проектном плане места линейных объектов — отводов поверхностного стока, дорог и др.

Слайд 25Перенесение проекта в натуру состоит в определении положения и закреплении на местности

кольями точек контуров срезок и насыпей и линейных объектов, отображенных на разбивочном чертеже соответствующими условными знаками.

Если проектирование выполнялось на аэрофотоматериалах, то проектные контуры и отдельные точки контуров переносят на аэрофотоснимки промерами относительно ближайших точек ситуации, опознаваемых на местности.

Автомеханик

Автомеханик Маркетинг

Маркетинг Поздравляем участников регионального этапа ежегодного открытого Национального конкурса социальной рекламы (проектирования) «Н

Поздравляем участников регионального этапа ежегодного открытого Национального конкурса социальной рекламы (проектирования) «Н Презентация на тему ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Презентация на тему ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ  Подготовка научной статьи. Лекция 4

Подготовка научной статьи. Лекция 4 Этика и эстетика медиа

Этика и эстетика медиа Наклейки

Наклейки Суть изменений современного урока с введением Федерального государственного образовательного стандарта

Суть изменений современного урока с введением Федерального государственного образовательного стандарта кл. Физика. Механическое движение. Презентация

кл. Физика. Механическое движение. Презентация Психоаналитическая концепция культуры 3. Фрейда

Психоаналитическая концепция культуры 3. Фрейда Образ - характер

Образ - характер Департамент образования города Москвы

Департамент образования города Москвы Управление процессом выработки запасов

Управление процессом выработки запасов Как выйти из долгов

Как выйти из долгов Зачет-кроссворд. Элементы баскетбола

Зачет-кроссворд. Элементы баскетбола Мобильный телефон в жизни школьника

Мобильный телефон в жизни школьника Южная сторона Кремля

Южная сторона Кремля Презентация на тему Экологические факторы

Презентация на тему Экологические факторы Русское искусство XVIII-XIX веков

Русское искусство XVIII-XIX веков Выгодный старт для начинающих продавцов tianDe

Выгодный старт для начинающих продавцов tianDe спринт ревью 01,09,2022

спринт ревью 01,09,2022 Презентация на тему История часов

Презентация на тему История часов Эффективны ли современные бюджеты на ИБ? За 80% денег только 20% безопасности?

Эффективны ли современные бюджеты на ИБ? За 80% денег только 20% безопасности? Первая оценка и как к ней относиться

Первая оценка и как к ней относиться Презентация (7)

Презентация (7) Дискретная форма представления числовой информации

Дискретная форма представления числовой информации Відбодування й споживання паливних мінеральних ресурсів. Глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу

Відбодування й споживання паливних мінеральних ресурсів. Глобальні ринки вугілля, нафти й природного газу МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ