Содержание

- 2. Цель исследований - изучение изменения состава органического вещества серых лесных среднесуглинистых почв при их земледельческом использовании.

- 3. Методы анализа почв: рH солевой, обменная и гидролитическая кислотности, обменные Са и Мg, гумус, сумма поглощенных

- 4. Объекты исследований Светло-, собственно и темно-серые лесные почвы и их наиболее характерные разновидности с учетом сопутствующих

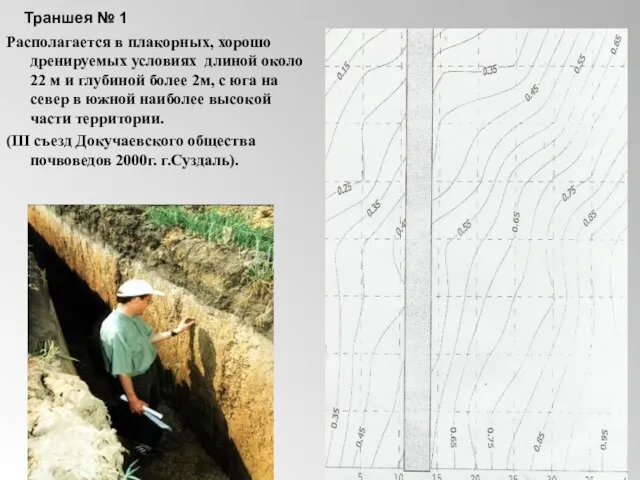

- 5. Траншея № 1 Располагается в плакорных, хорошо дренируемых условиях длиной около 22 м и глубиной более

- 6. Траншея 2 направлена с запада на восток, западная часть принадлежит крупной западине (небольшое болото), восточный участок

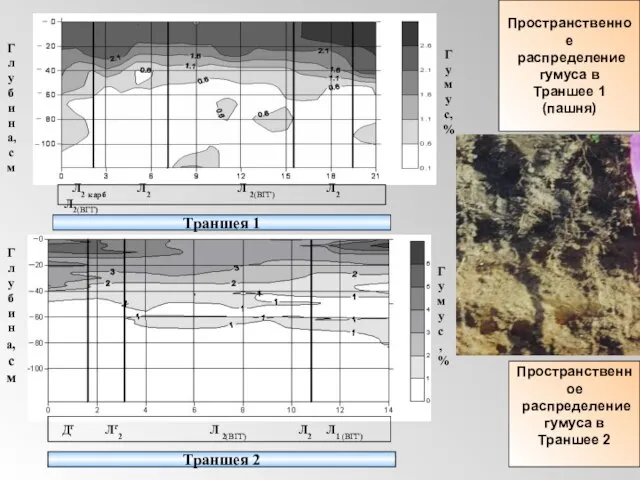

- 7. Глубина, см Глубина, см Траншея 2 Траншея 1 Гуму с,% Гумус,% Пространственное распределение гумуса в Траншее

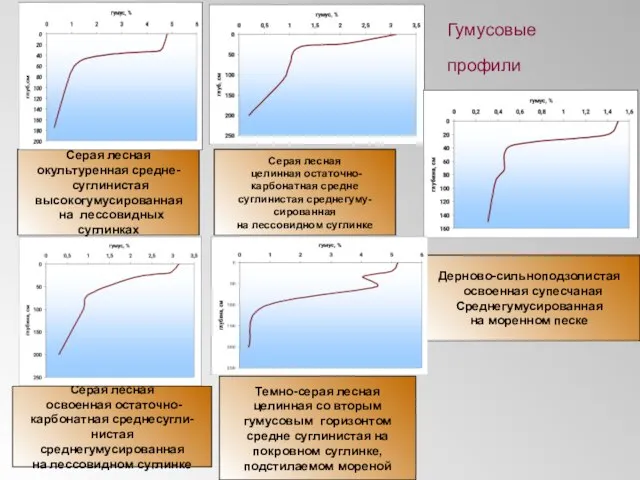

- 8. Гумусовые профили Темно-серая лесная целинная со вторым гумусовым горизонтом средне суглинистая на покровном суглинке, подстилаемом мореной

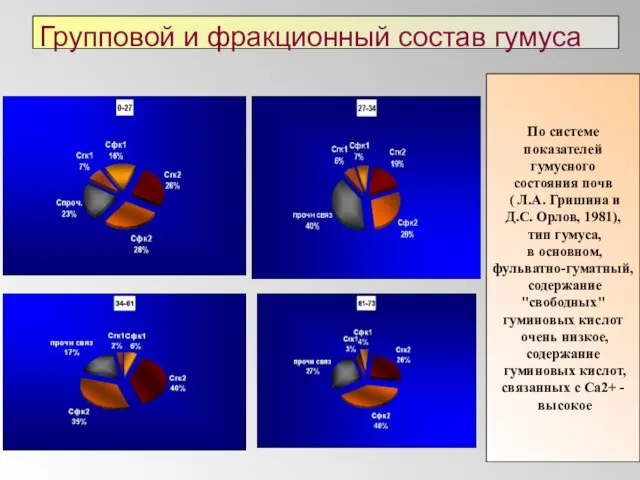

- 9. Групповой и фракционный состав гумуса По системе показателей гумусного состояния почв ( Л.А. Гришина и Д.С.

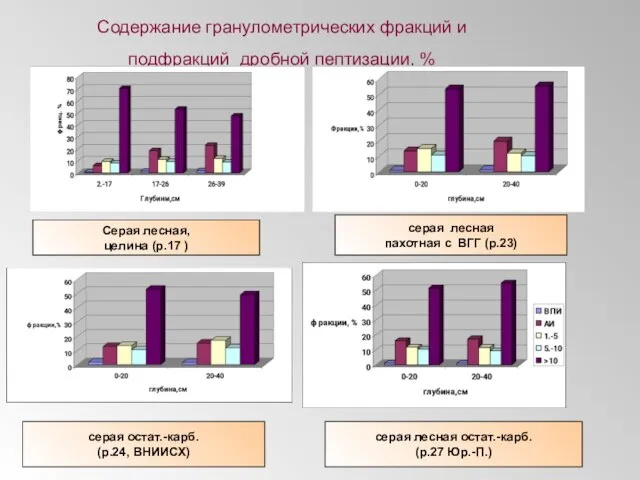

- 10. Содержание гранулометрических фракций и подфракций дробной пептизации, % Серая лесная, целина (р.17 ) серая лесная пахотная

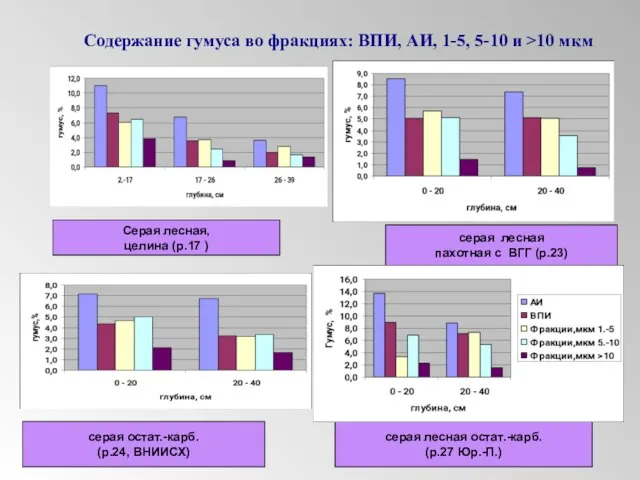

- 11. Содержание гумуса во фракциях: ВПИ, АИ, 1-5, 5-10 и >10 мкм Серая лесная, целина (р.17 )

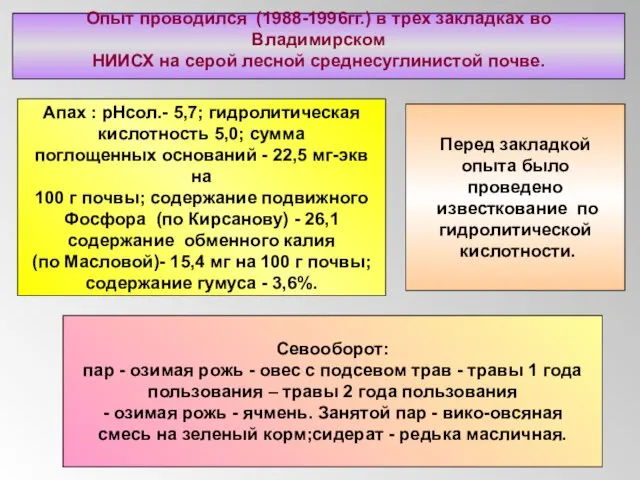

- 12. Апах : рНсол.- 5,7; гидролитическая кислотность 5,0; сумма поглощенных оснований - 22,5 мг-экв на 100 г

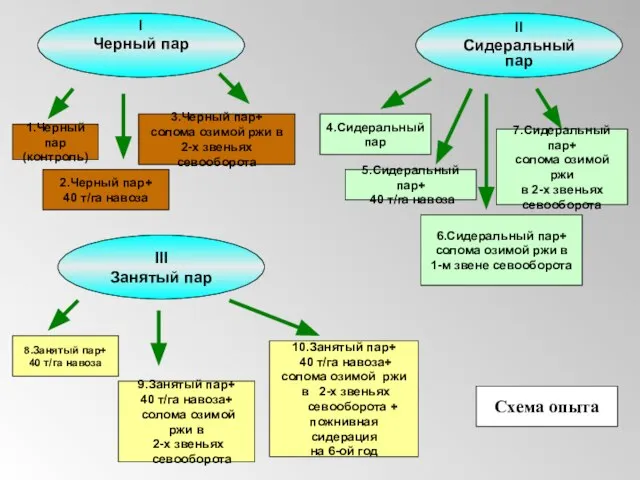

- 13. I Черный пар 1.Черный пар (контроль) 2.Черный пар+ 40 т/га навоза 3.Черный пар+ солома озимой ржи

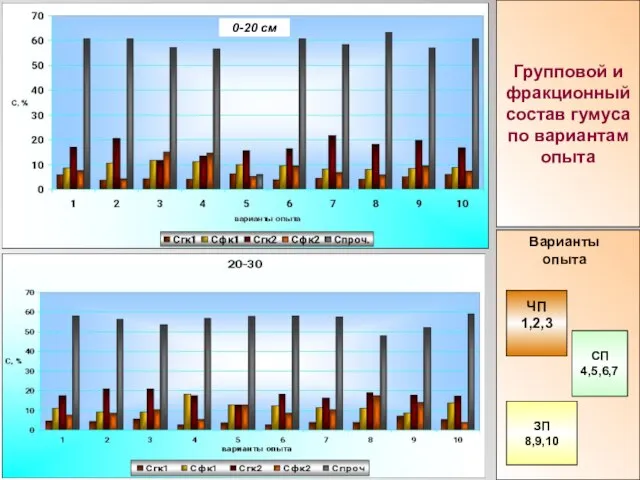

- 14. 0-20 см Групповой и фракционный состав гумуса по вариантам опыта ЧП 1,2,3 СП 4,5,6,7 ЗП 8,9,10

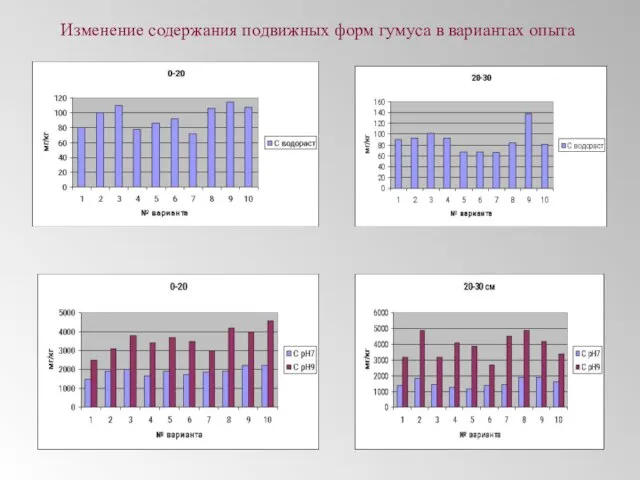

- 15. Изменение содержания подвижных форм гумуса в вариантах опыта

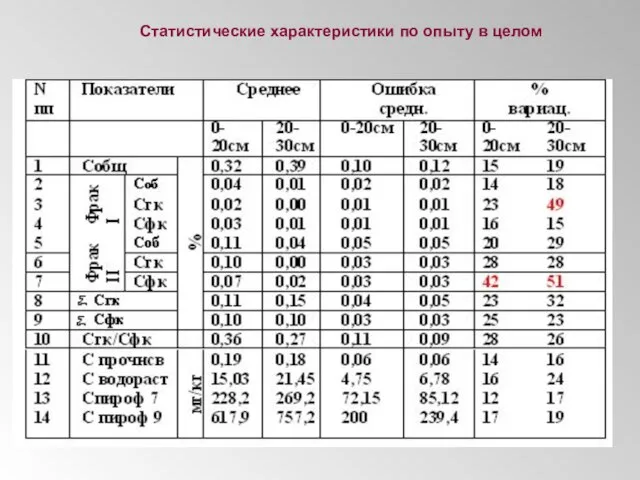

- 16. Статистические характеристики по опыту в целом

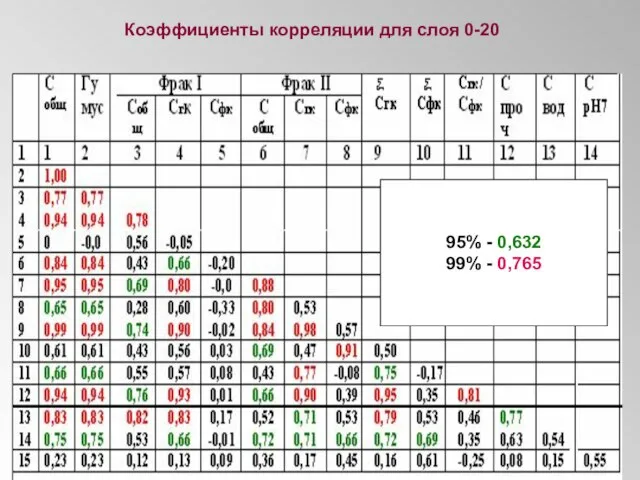

- 17. Коэффициенты корреляции для слоя 0-20 95% - 0,632 99% - 0,765

- 18. Коэффициенты корреляции для слоя 20-30 95% - 0,632 99% - 0,765

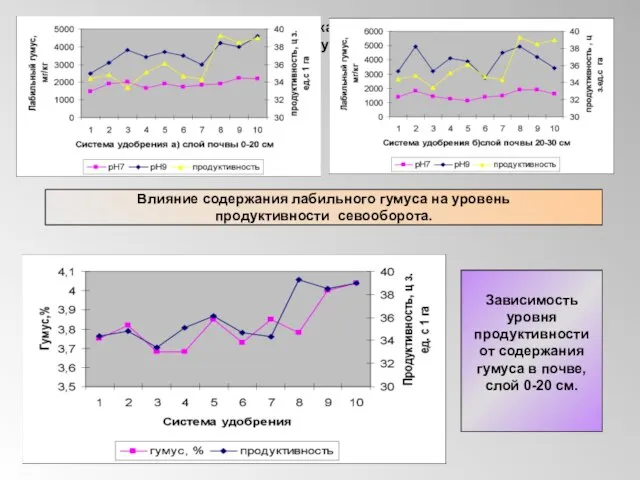

- 19. Влияние содержания лабильного гумуса на уровень продуктивности севооборота. Влияние содержания лабильного гумуса на уровень продуктивности севооборота.

- 20. Выводы: Для пахотных серых лесных почв характерны: высокое содержание прочносвязанного углерода, низкое содержание I фракции гумусовых

- 21. На величину запасов подвижных (лабильных) форм органического вещества оказало решающее влияние внесение навоза и соломы за

- 23. Скачать презентацию

MY DREAM by GILLIAN BROWN

MY DREAM by GILLIAN BROWN  Мастер-класс Мышка из пластилина

Мастер-класс Мышка из пластилина Классификация приемников электроэнергии

Классификация приемников электроэнергии Научно-практическая конференция «Познание малой Родины через реализацию национально-государственного компонента государствен

Научно-практическая конференция «Познание малой Родины через реализацию национально-государственного компонента государствен Установка качелей

Установка качелей Кроссворд Мифы древней Греции

Кроссворд Мифы древней Греции Презентация на тему Былины 2 класс

Презентация на тему Былины 2 класс Сергей Есенин как национальный поэт

Сергей Есенин как национальный поэт Вермут. Абсент. Классификация

Вермут. Абсент. Классификация Презентация на тему Богиня Лада

Презентация на тему Богиня Лада Нахождение неизвестного слагаемого 1 класс

Нахождение неизвестного слагаемого 1 класс Как привить любовь к чтению

Как привить любовь к чтению Разработка концепции способностей как проблемы психологии индивидуальных различий

Разработка концепции способностей как проблемы психологии индивидуальных различий ОАО Шоколаднички

ОАО Шоколаднички Профессия эколог

Профессия эколог Основы административного права

Основы административного права История развития психопатологии в России

История развития психопатологии в России Подготовка МОУ Назаровская СОШ к летней оздоровительной кампании 2011 года

Подготовка МОУ Назаровская СОШ к летней оздоровительной кампании 2011 года Подходы к образованию. Робототехника

Подходы к образованию. Робототехника Гимнастика

Гимнастика Обеспечение физической готовности спортсмена к соревновательной и тренировочной деятельности

Обеспечение физической готовности спортсмена к соревновательной и тренировочной деятельности «Каритас Санкт-Петербург» Адрес: Санкт-Петербург, Саперный пер., д.5.Факс:272-63-53Электронная почта:

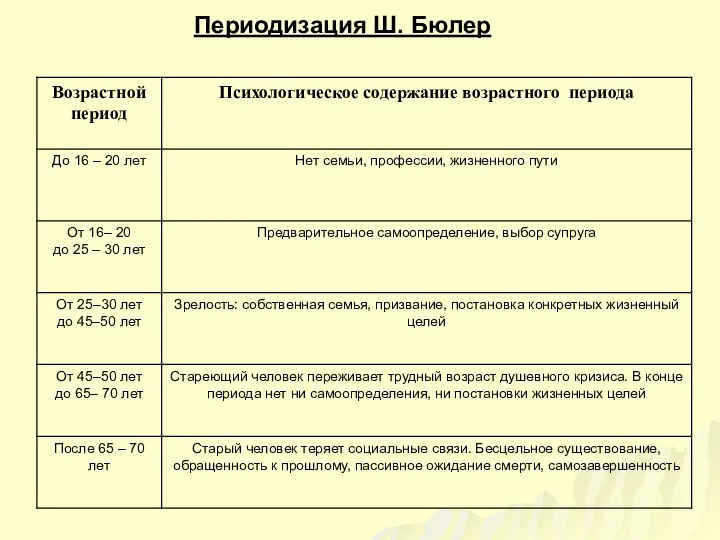

«Каритас Санкт-Петербург» Адрес: Санкт-Петербург, Саперный пер., д.5.Факс:272-63-53Электронная почта:  Периодизация Ш. Бюлер

Периодизация Ш. Бюлер Гомельская вобласцьКармянскі раенв. ДубавіцаРагавенка Т.А. 9 класКіраўнік : педагог-арганізатар Лашкевіч А.В.тэл. 6646516

Гомельская вобласцьКармянскі раенв. ДубавіцаРагавенка Т.А. 9 класКіраўнік : педагог-арганізатар Лашкевіч А.В.тэл. 6646516 Социальная медицина

Социальная медицина Реки и озера Кольского полуострова

Реки и озера Кольского полуострова БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА Оценка эффективности использования городских территорий

Оценка эффективности использования городских территорий