Содержание

- 2. История психологии специальная область исследования, изучающая достижения психологии на протяжении всего пути ее исторического развития изучает

- 3. концепции истории психологии (по Ждан А.Н.): Zeitgeist (дух времени) (Э. Боринг) парадигмальная теория Т. Куна выявление

- 4. Zeitgeist (дух времени) (Э. Боринг) Zeitgeist (дух времени) атмосфера мнений, под влиянием которых находится мышление исследователя

- 5. Эдвин Боринг (1886-1968)

- 6. Парадигмальная теория Т. Куна. Является вариантом точки зрения Zeitgeist Социальные и культурные процессы порождают парадигмы как

- 7. Томас Кун (1922-1996)

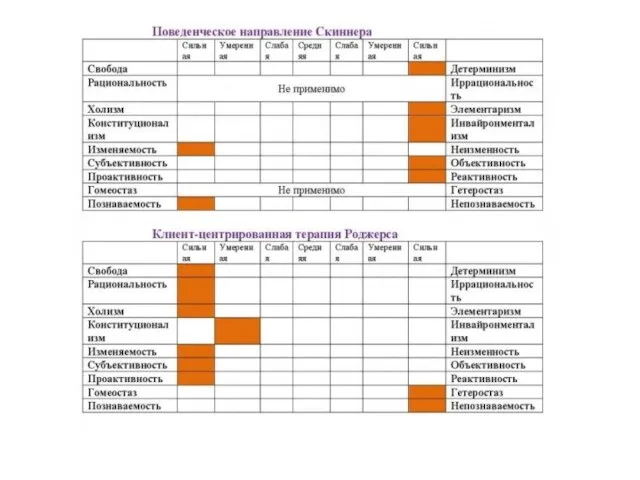

- 8. выявление общих оснований и установок Устойчивая тенденция в методологии историко-психологических исследований - попытки выявить общие основания

- 11. Понятие школы (Р. Вудвортс) Понятие научной школы направлено на более целостное представление исторического процесса. Р. Вудвортс

- 12. Роберт Вудвортс (1869-1962)

- 13. теория великих людей (Т. Карлейль) Согласно этому подходу, история - гражданская и научная - делается великими

- 14. Томас Карлейль (1795-1891)

- 15. Движущие силы и причины исторического развития психологических идей связь науки с общей социально-культурной основой эпохи; тесное

- 16. Задачи истории психологии изучить закономерности развития знаний о психике (изменение предмета психологии, принципов, категориального аппарата, методов

- 17. Методологические основы истории психологии Принцип историзма (Ждан А.Н.) - рассмотрение определенного отрезка развития науки в контексте

- 18. Категориальный аппарат психологии (по М.Г. Ярошевскому) Категории – это наиболее общие понятия, выступающие в психологии как

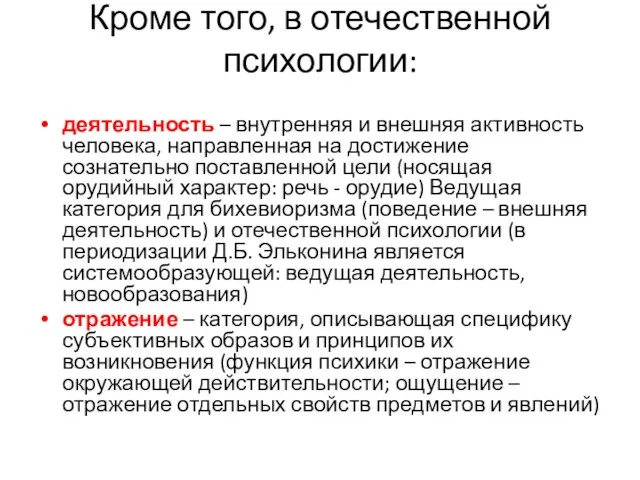

- 19. Кроме того, в отечественной психологии: деятельность – внутренняя и внешняя активность человека, направленная на достижение сознательно

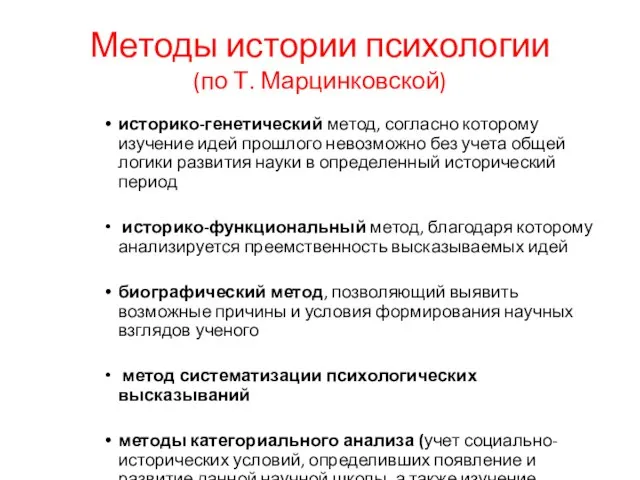

- 20. Методы истории психологии (по Т. Марцинковской) историко-генетический метод, согласно которому изучение идей прошлого невозможно без учета

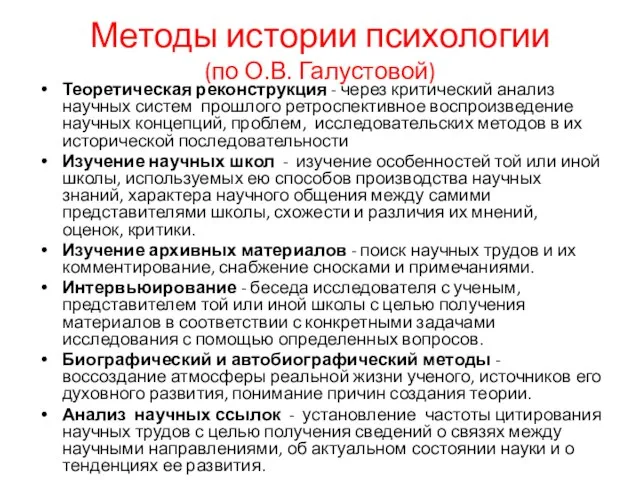

- 21. Методы истории психологии (по О.В. Галустовой) Теоретическая реконструкция - через критический анализ научных систем прошлого ретроспективное

- 22. Этапы развития психологии донаучная (житейская) психология, философская психология, научная психология.

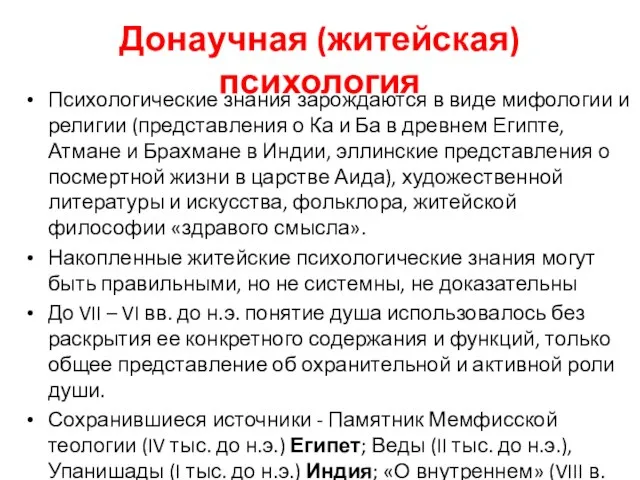

- 23. Донаучная (житейская) психология Психологические знания зарождаются в виде мифологии и религии (представления о Ка и Ба

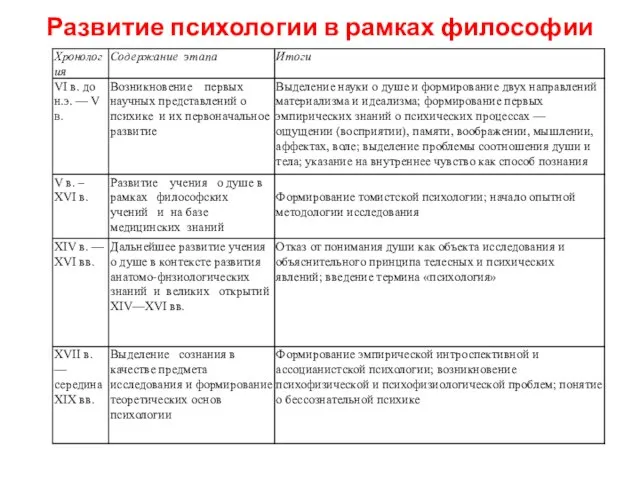

- 24. Развитие психологии в рамках философии

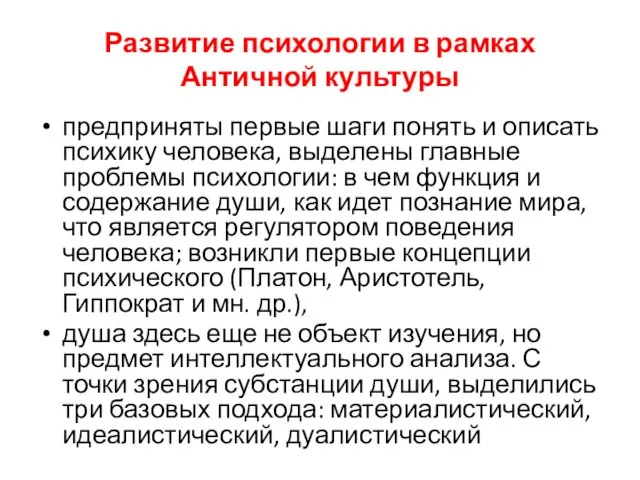

- 25. Развитие психологии в рамках Античной культуры предприняты первые шаги понять и описать психику человека, выделены главные

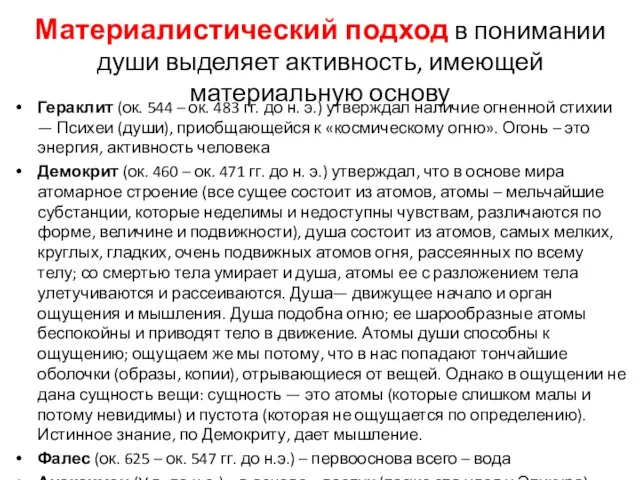

- 26. Материалистический подход в понимании души выделяет активность, имеющей материальную основу Гераклит (ок. 544 – ок. 483

- 27. Идеалистический подход – в понимании души выделяет активность, разум и нравственность, природу которых нельзя объяснить материальными

- 28. Дуалистический подход (от лат. dualis — двойственный) – сущее состоит из двух начал: «формы» и «материи»

- 29. РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД Эпоха Средневековья, длившаяся почти 10 веков, не имеет точной периодизации Важнейшая

- 30. Томизм Фомы Аквинского Теологическое учение, в котором идеи Аристотеля осмыслены в традициях богословской догматики Важная идея

- 31. Психологические идеи в арабском мире Общий расцвет восточной культуры в VIII – XII вв., объединение восточных

- 32. Учение Авиценны Идеи Аристотеля комментировались Авиценной с учетом современных ему успехов и достижений медицины и других

- 33. Психология Эпохи Возрождения главная особенность – возрождение ценностей Античной культуры. Мыслители Возрождения полагали, что они очищают

- 34. Проблема способностей и познания интересна титану Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519): человек должен осознавать себя центром

- 35. Эпоха Просвещения переход к собственно научной точке зрения на изучение психических процессов. дуалистические идеи Декарта (1596-1650)

- 36. Предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку Философские Естественно-научные

- 37. Философские предпосылки Позитивизм О. Конта (1798-1857) (все подлинное (позитивное) знание – результат специальных наук, наука не

- 38. Естественно-научные предпосылки Физико-химическая школа физиологии (Г. Гельмгольц, Э. Дюбуа-Реймонд, Э. Брюкке) – объясняли явления живой природы

- 39. Учение о рефлексе (П.Ф. Пфлюгер (1829-1910), У. Карпентер (1813-1885), И.М. Сеченов (1829-1905) – все психические процессы

- 40. Психофизиология органов чувств Г. Гельмгольц (1821-1894) «Учение о слуховых ощущениях» (1863), «Физиологическая оптика» (1867): фундаментальные исследования

- 41. Ассоциативная психология (ассоцианизм) В классических теориях ассоцианизма, появившихся в начале XIX в., содержание сознания рассматривалось как

- 42. Выделение психологии из философии, оформление психологии как самостоятельной науки произошло в середине 19 в. Методологической предпосылкой

- 43. Развитие психологии как самостоятельной науки определено появлением и использованием метода эксперимента - 1879 г. В. Вундт

- 44. Вклад В. Вундта Вклад в становление экспериментальной психологии неоценим, придание психологии статуса экспериментальной фактически дало ей

- 45. На рубеже 19-20 веков единая психология разделяется на ряд школ, при этом существуют разногласия во взглядах

- 46. Структурализм – Э. Титченер (1867-1927), развивая постулаты ассоцианизма, считал, что элементы сознания создают структуру психики, усовершенствовал

- 47. Функционализм - психика не структура, состоящая из неизменных элементов, а постоянно изменяющийся поток сознания. Необходимо описывать

- 48. У. Джемс (1842-1910) теория «потока сознания» - душа позволяет человеку приспособиться к миру, по возможности комфортно

- 49. Дж. Дьюи (1859-1952) интересовался прикладным использованием психологии, прежде всего в сфере образования, включил педагогику в число

- 50. Французская психологическая школа -исследование тех факторов, которые определяют содержание психики. Они впервые стали серьезно изучать разнообразные

- 51. Описательная психология В. Дильтея (1833-1911) «Философия жизни" - критиковал все другие психологические теории за умозрительность -

- 52. Открытый кризис (конец XIX- начало XX вв.) Методологический кризис - закономерный итог развития науки. Он проявился

- 53. Основным содержанием периода открытого кризиса стало возникновение новых психологических направлений, оказавших (и продолжающих влиять) большое влияние

- 54. Основные направления в психологии ХХ в. Бихевиоризм Гештальтпсихология Глубинная психология Гуманистическая психология

- 55. Бихевиоризм (от англ. Behavior – поведение) (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер) исследуются факты поведения человека

- 56. Все реакции человека имеют либо приобретенную, внешнюю природу и называются условными рефлексами, либо внутреннее происхождение, т.

- 57. Гештальпсихология (от нем. gestalt – образ, структура) М. Вертгеймер (1880-1943), В. Келер (1887-1967), К. Коффка (1886-1941),

- 58. Гештальтисты критиковали бихевиористскую формулу «проб и ошибок», выяснив, что человек и животное может мгновенно уловить отношения

- 59. Глубинная психология Фрейдизм (З. Фрейд) Аналитическая психология К. Юнга Индивидуальная психология А. Адлера

- 60. Фрейдизм Работая с неврозами и психическими расстройствами, не видел средств для объяснения причины страданий своих пациентов.

- 61. Теория бессознательного Фрейда выделяет 3 сферы психики: предсознание (латентная (скрытая) часть психики, которая не содержит в

- 62. Структура личности Ид (Оно) - источник энергии для всей личности, имеет биологическую природу. Содержания Ид -

- 63. Фрейд выделял 4 источника развития личности: процессы физиологического роста, фрустрации, конфликты, угрозы. Из-за них возникает напряжение,

- 64. Историческое значение теории 3. Фрейда На ее основе созданы почти все теории бессознательного, а также был

- 65. Направления критики теории 3. Фрейда мифологическое объяснение «сексуальных комплексов», антиисторический подход к анализу культурных и социальных

- 66. Аналитическая психология К. Юнга Бессознательное имеет два аспекта -личное (индивидуальное) и коллективное, и между ними проводится

- 67. В коллективном бессознательном содержатся все «архетипы». Архетипы являются структурной единицей коллективного бессознательного, присущи всему человеческому роду,

- 68. Архетипы по К. Юнгу Персона (Persona) - роль, предписанная человеку обществом или внутренними потребностями, это публичная

- 69. Индивидуальная психология А. Адлера поднимаются важнейшие вопросы природы человека, ранее не столь широко изученные в психологии.

- 70. Понятие творческого «Я»: неполноценность связана с постановкой жизненной цели, на что направлен поток душевной активности, это

- 71. Введение термина «социального интерес» как связь между людьми в человеческом обществе, он развивается в трех жизненных

- 72. Теории неофрейдизма Теория базальной тревоги К. Хорни: причиной невроза является тревога, зарождающаяся еще у ребенка при

- 73. Гуманистическая психология (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл) современное направление в психологии, имеющее большое число сторонников

- 74. Гуманистическая психология выдвигала свои идеи в понимании природы человека: 1. Целостный подход к личности, которую нельзя

- 75. Развитие отечественной психологии Условно можно поделить на 3 этапа: донаучный, психология как самостоятельная наука, психология в

- 76. Донаучный этап связан с развитием бытового и религиозного сознания, когда в недрах племенных отношений формировалось представление

- 77. Психология в рамках философии и естествознания Несомненно влияние писателей (А.Н. Радищев обличал крепостничество и ратовавшего за

- 78. Психология как самостоятельная наука Традиции Ломоносова воплотились в трудах физиологов (естественно-научный подход): Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927)

- 79. 1912 г. основан Институт психологии им. купца Щукина Георгием Ивановичем Челпановым, стоявший на экспериментальных позициях и

- 80. Важным научно-практическим направлением, определившим картину развития психологии в послереволюционный период, была педология. Ее возникновение связано с

- 81. Л.С. Выготский (1896-1934) и его школа

- 82. С этой школой связано введение в психологию деятельности как центральной категории, основой деятельностного подхода отечественной психологии

- 83. Культурно-историческая теория Выготский, опираясь на положение марксизма о том, что использование орудий труда отличает деятельность человека

- 84. Высшие функции возникают благодаря интериоризации (перенос во внутренний план) социальных форм поведения в систему индивидуальных форм

- 85. Общепсихологическая теория деятельности Впервые в истории отечественной психологии Н.Я. Басов ввел понятие "деятельности организма в окружающей

- 86. Современный взгляд на развитие деятельностного подхода следующий: Л.С. Выготский – знако-центрированный деятельностный подход, А.Н. Леонтьев –

- 87. А.Н. Леонтьев (1903-1988)

- 88. Мотивационная сфера личности Мотивация – это совокупность причин психологического характера (мотивов), вызывающие активность организма, определяющие его

- 89. Все составляющие мотивационной сферы упорядочены и взаимосвязаны (целостность и иерархичность), Мотивационная сфера определяет масштаб и характер

- 90. Мотивация является побудительной стороной поведения и деятельности (регуляционная сторона поведения осуществляется психическими процессами и состояниями). Мотивация

- 91. Виды мотивов (по А.Н. Леонтьеву) осознаваемые – мотивы, побуждающие человека поступать и вести себя в соответствии

- 92. Функции мотивов(по А.Н. Леонтьеву) побуждения (мотивы-стимулы -положительные или отрицательные побудительные факторы) смыслообразования (придают деятельности личностный смысл

- 93. Потребность это состояние нужды (дискомфорта) в определенных предметах, объектах, условиях жизни, без которых невозможно существование и

- 94. Соотношение мотива и потребности Механизмами, запускающими деятельность, являются потребности и мотивы. В теории деятельности А.Н. Леонтьев

- 96. В акте опредмечивания рождается мотив. Мотив – это то, ради чего совершается деятельность. Потребность опредметилась и

- 97. В том случае, когда потребность не может быть реализована возникает фрустрация - это особое психическое состояние,

- 98. Деятельность – это специфически человеческая, регулируемая сознанием активность, порождаемая мотивами и направленная на познание и преобразование

- 99. Главные отличия деятельности от поведения Источник поведения – потребность, источник деятельности тоже потребность, а управляется целью,

- 101. А.Н. Леонтьев выделяет деятельность внутреннюю (психическую) и внешнюю (физическую активность человека, которая регулируется осознанной целью)

- 102. Деятельность человека имеет следующие характеристики: мотив, цель, предмет, структуру, средства.

- 103. Мотив – то, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. В акте опредмечивания рождается предмет потребности

- 104. Цель деятельности – ее продукт (реальный физический предмет, определенные ЗУН, творческий результат – мысль, теория, произведение

- 105. Предмет деятельности – то, с чем деятельность непосредственно имеет дело. познавательная – всякого рода информация, учебная

- 107. А.Н. Леонтьев разработал концепцию деятельности как системы. В структуре деятельности он выделяет два уровня: Макроуровень: Отдельные

- 108. Деятельность представляет собой последовательность действий, которые могут делиться на действия более низкого порядка. Деятельность состоит из

- 109. Выделяют следующие виды действий: внешние, которые выполняются с помощью внешнего двигательного аппарата. Эти действия предметны и

- 110. Соотношение внутренних и внешних компонентов деятельности не является постоянным. Развитие деятельности сопровождается переходом внешних компонентов во

- 111. Цель – это образ желаемого результата, т.е. того результата, который должен быть достигнут в ходе выполнения

- 112. Уровень операций заполнен автоматическими действиями и навыками (действия, в отличие от операций, предполагают и осознаваемую цель,

- 113. Структурные элементы деятельности Навыки и умения – это конкретные способы освоения деятельности, т.е. как он ей

- 114. Классификация навыков по видам деятельности: перцептивные (сенсорными – в быту «на глаз») двигательные (ходьба, танцевальные движения,

- 115. Взаимодействие навыков Перенос – существующие навыки помогают формированию новых (зная один язык, легче выучить второй) Интерференция

- 116. привычки - это компонент действия, в основе которого лежит потребность совершать те или иные акты, непродуктивный

- 117. Виды деятельности Труд Учебная деятельность Игра

- 118. Игра - особый вид деятельности, в котором исторически закрепились типичные способы действия и взаимодействия людей; включение

- 119. Учение - деятельность, имеющая своим содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий, которая должна

- 120. Труд – создание общественно-полезного продукта; основной мотив заключен в отношении человека к труду (труд как основная

- 121. В.Н. Дружинин выделил как вид деятельности досуг - один из видов деятельности, направленный на удовлетворение потребности

- 122. Б.Ф. Ломов в полемике с А.Н. Леонтьевым отстаивал точку зрения, что общение – особый вид деятельности.

- 123. Ведущая деятельность В возрастной психологии критерием возраста является категория ведущей деятельности. Это деятельность, определяющая возникновение и

- 125. Скачать презентацию

Теории происхождения и сущность религии

Теории происхождения и сущность религии Использование современных образовательных технологий в практике преподавания

Использование современных образовательных технологий в практике преподавания Организация деятельности менеджеров проектов средствами информационных технологий

Организация деятельности менеджеров проектов средствами информационных технологий Немецкий дизайн 2000-х годов

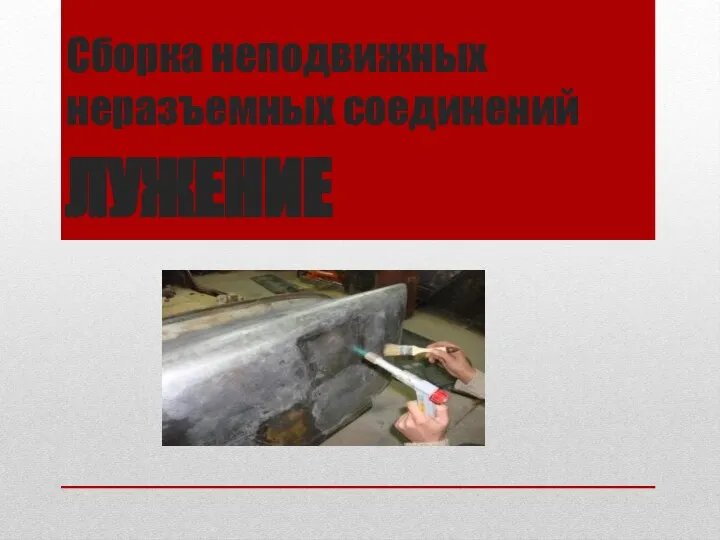

Немецкий дизайн 2000-х годов Сборка неподвижных неразъемных соединений. Лужение

Сборка неподвижных неразъемных соединений. Лужение Термины. Мерки. Мода

Термины. Мерки. Мода Francisco Vazquez and Pablo Federico Bank Funding Structures and Risk: Evidence from the Global Financial Crisis

Francisco Vazquez and Pablo Federico Bank Funding Structures and Risk: Evidence from the Global Financial Crisis Эклектика в дизайне интерьера

Эклектика в дизайне интерьера Методические особенности новых УМК по истории и обществознанию: «ИСТОРИЯ РОССИИ 1945-2008 гг.» «Обществознание. Глобальный мир в XXI

Методические особенности новых УМК по истории и обществознанию: «ИСТОРИЯ РОССИИ 1945-2008 гг.» «Обществознание. Глобальный мир в XXI  Абрамцевский кружок

Абрамцевский кружок Имидж современного учителя

Имидж современного учителя Уголовная ответственность: понятие, сущность, значение и основные черты

Уголовная ответственность: понятие, сущность, значение и основные черты Закон Ома для участка цепи 8 класс

Закон Ома для участка цепи 8 класс Организация финансовой системы

Организация финансовой системы Фактор фонда возмещения

Фактор фонда возмещения Мысленные карты в жизни

Мысленные карты в жизни Влияние кризиса на развитие российских регионов

Влияние кризиса на развитие российских регионов Особенности организации исследования аккультурации

Особенности организации исследования аккультурации Tekhnologia_MSL_12-9_Chernova_Sofia

Tekhnologia_MSL_12-9_Chernova_Sofia Emeralds-Ring

Emeralds-Ring Prezentatsia_po_angliyskomu_yazyku_na_temu_Delovoy_etiket

Prezentatsia_po_angliyskomu_yazyku_na_temu_Delovoy_etiket КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАТИКА

КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАТИКА Высокодоходные облигации: 15% годовых или гарантия дефолта?

Высокодоходные облигации: 15% годовых или гарантия дефолта? Возникновение искусства и религиозных верований

Возникновение искусства и религиозных верований Для начала видео записи вашего урока нужно Открыть программу Mimio(Блокнот MimioStudio)

Для начала видео записи вашего урока нужно Открыть программу Mimio(Блокнот MimioStudio) Лас-Вегас – город азарта !

Лас-Вегас – город азарта ! Карьера в PR: не семимильными шагами

Карьера в PR: не семимильными шагами АВРАМ И ИСААК: СТРАХ И ТРЕПЕТ БЫТИЕ 21: 1-21, 22: 1-19 Отрывок Писания.

АВРАМ И ИСААК: СТРАХ И ТРЕПЕТ БЫТИЕ 21: 1-21, 22: 1-19 Отрывок Писания.