Содержание

- 2. Василий III - отец Ивана Грозного Елена Глинская - мать Ивана Грозного

- 3. М. Горелик. Смерть Василия III 3 декабря 1533 года Великий князь всея Руси Василий III умер.

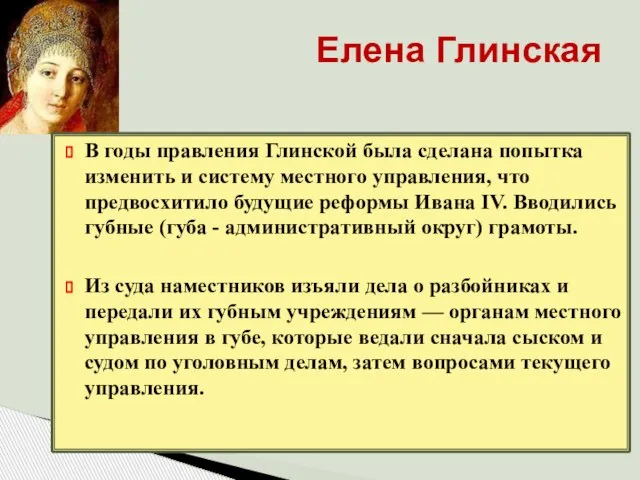

- 4. Елена Глинская Правительство Елены Глинской проводит мероприятия по укреплению армии, строительству новых и реорганизации старых крепостей.

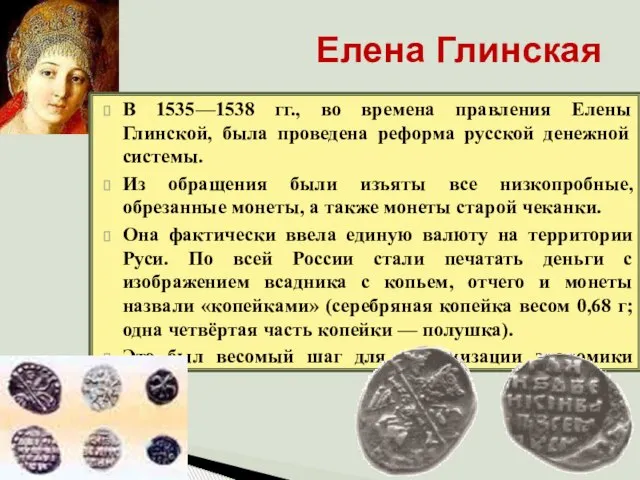

- 5. Елена Глинская В 1535—1538 гг., во времена правления Елены Глинской, была проведена реформа русской денежной системы.

- 6. Елена Глинская В годы правления Глинской была сделана попытка изменить и систему местного управления, что предвосхитило

- 7. Иван рос беспризорным, но зорким сиротой в обстановке придворных интриг, борьбы и насилия, проникавших в его

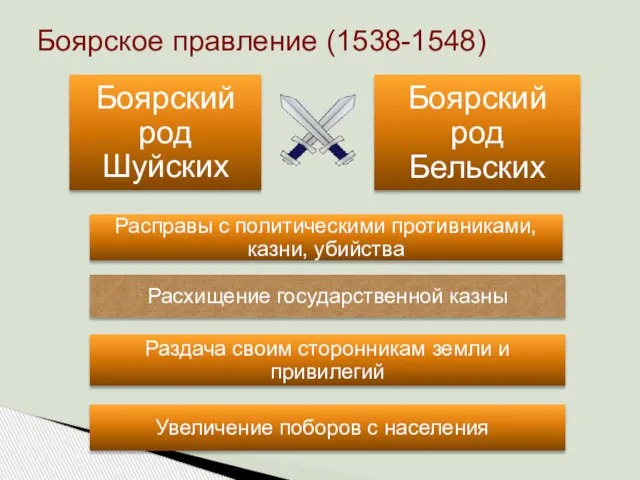

- 8. Боярское правление (1538-1548)

- 9. Венчание на царство. 1547 год К. Лебедев. Венчание и принятие царского титула Иоанном IV. В январе

- 10. Венчание на царство. Первый «царь всея Руси» В 1547 г., когда Ивану было 16 лет, митрополит

- 11. Венчание на царство. 1547 год 3 февраля Иван женился на юной боярышне Анастасии Романовне, принадлежавшей к

- 12. Уравнивало Ивана IV с восточными соседями – астраханским и казанским ханами – наследниками Золотой Орды, недавними

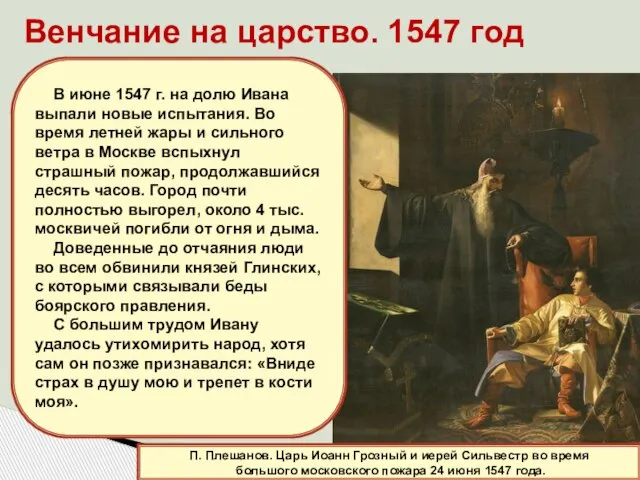

- 13. Венчание на царство. 1547 год П. Плешанов. Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого

- 14. Восстание 1547 г. Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547

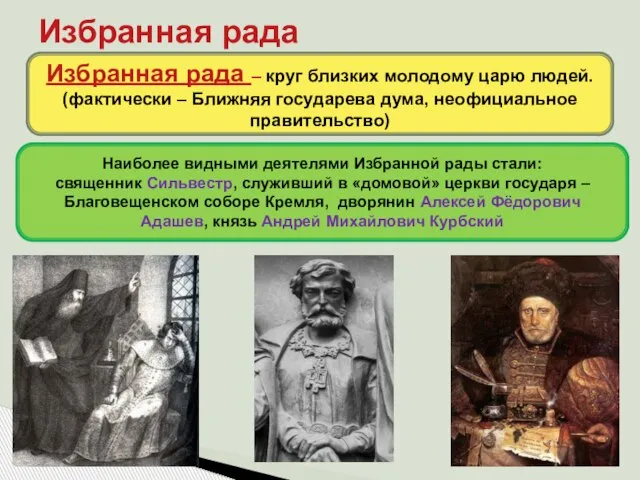

- 15. Избранная рада Избранная рада – круг близких молодому царю людей. (фактически – Ближняя государева дума, неофициальное

- 16. Состав Избранной рады (1547-1560) Наставник царя митрополит Макарий Костромской дворянин Алексей Адашев Царский духовник Сильвестр Представитель

- 17. Избранная рада Причины возникновения Избранной рады последовательные неудачи «боярских группировок» утвердиться у верховной власти; недовольство народа

- 18. Реформы Избранной рады 1549 год – созыв первого Земского собора 1. Реформа управления Земский собор –

- 19. Реформы Избранной рады 1. Реформа управления Какие высшие органы управления существовали при Иване III? Приказы –

- 20. Реформы Избранной рады 2. Реформа местного управления На местах управление (сыск и суд по особо важным

- 21. Реформы Избранной рады Царь Иоанн IV открывает первый Земский собор В середине XVI века в России

- 22. ЦАРЬ Митрополит Боярская дума Земский собор приказы Местное управление

- 23. Реформы Избранной рады 3. Судебная реформа Когда и кем был принят свод законов, по которому жила

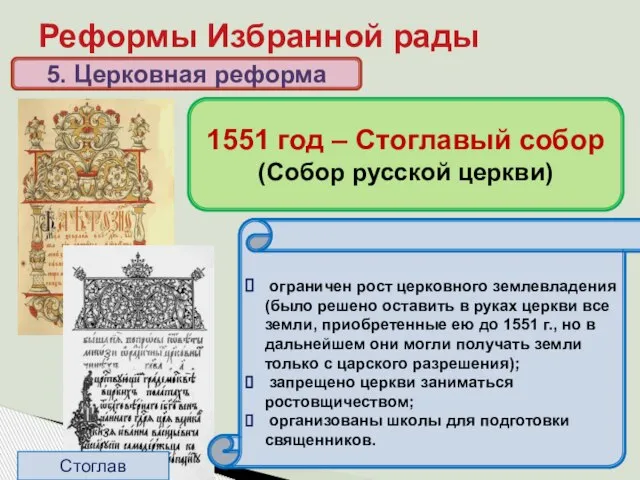

- 24. Реформы Избранной рады 4. Военная реформа Формируется стрелецкое войско (3 тыс. человек подконтрольны лично царю, расквартированы

- 25. подчинение священников митрополиту, создание церковной иерархии; создан церковный суд; регламентированы обряды; из числа местных святых, почитавшихся

- 27. Скачать презентацию

Всё о профессии ХИРУРГА

Всё о профессии ХИРУРГА Стабилизационный фонд РФ

Стабилизационный фонд РФ Русская трапеза

Русская трапеза Star Hour

Star Hour Бизнес-план антикафе Час за минуту

Бизнес-план антикафе Час за минуту Разработка алгоритмов

Разработка алгоритмов  Урок истории в 5 классе по теме: «Поход Александра Македонского на восток»

Урок истории в 5 классе по теме: «Поход Александра Македонского на восток» Жанры изобразительного искусства

Жанры изобразительного искусства Подготовка к ЕГЭ (задание В7).» Презентация по математике для урока по теме: «Нахождение значения выражения

Подготовка к ЕГЭ (задание В7).» Презентация по математике для урока по теме: «Нахождение значения выражения Терморегуляторы. Комплект для управления снеготаянием

Терморегуляторы. Комплект для управления снеготаянием Федеральная миграционнная служба

Федеральная миграционнная служба Цветковые растения

Цветковые растения  Технология формирования диагностических навыков у обучающихся

Технология формирования диагностических навыков у обучающихся ОСЕВАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ Симметрии

ОСЕВАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ Симметрии Подведение итогов

Подведение итогов Золотые правила питания

Золотые правила питания Нижний Новгород 15 февраля 2012 г.

Нижний Новгород 15 февраля 2012 г. Лист — боковой орган побега

Лист — боковой орган побега Слагаемые успеха

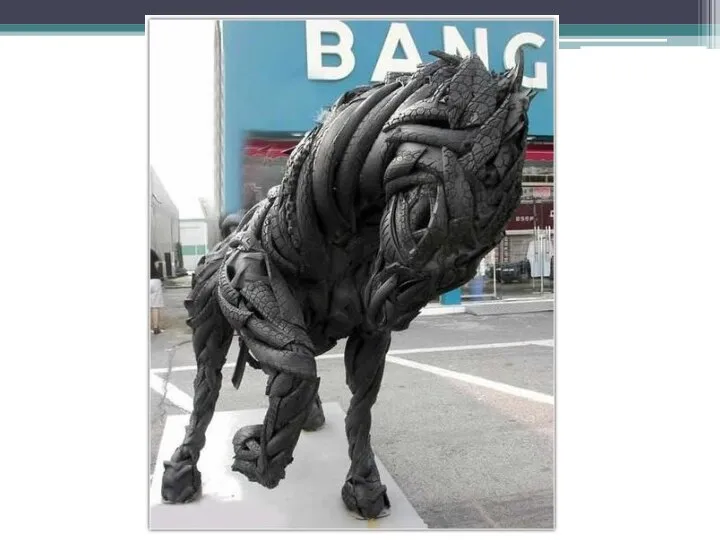

Слагаемые успеха Поделки из вторсырья

Поделки из вторсырья Исследование демографической ситуации села Бала Верхоянского района Республики Саха (Якутия) по половозрастному составу

Исследование демографической ситуации села Бала Верхоянского района Республики Саха (Якутия) по половозрастному составу У истоков русской журналистики и журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете

У истоков русской журналистики и журналистского образования в Санкт-Петербургском государственном университете Литературный турнир по произведениям русских писателей 20 века

Литературный турнир по произведениям русских писателей 20 века ПРЕЗЕНТАЦИЯ на QS-форуме КООМЕТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНИИФТРИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ на QS-форуме КООМЕТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНИИФТРИ Кадровый состав. В школе работает 24 педагога До 5 летОт 5 до10летОт10-15летБолее15лет 40119 Имеют категории высшуюпервуювторуюНе имеют ка

Кадровый состав. В школе работает 24 педагога До 5 летОт 5 до10летОт10-15летБолее15лет 40119 Имеют категории высшуюпервуювторуюНе имеют ка Путешествие на поезде «Здоровье» - презентация для начальной школы

Путешествие на поезде «Здоровье» - презентация для начальной школы Презентация на тему Хлеб - драгоценность

Презентация на тему Хлеб - драгоценность Особенности скелета человека связанные с прямохождением и трудовой деятельностью

Особенности скелета человека связанные с прямохождением и трудовой деятельностью