Содержание

- 2. Кубофутуризм в искусстве Кубофутуризм – локальное направление в русском авангарде в начале XX века Поэзия Живопись

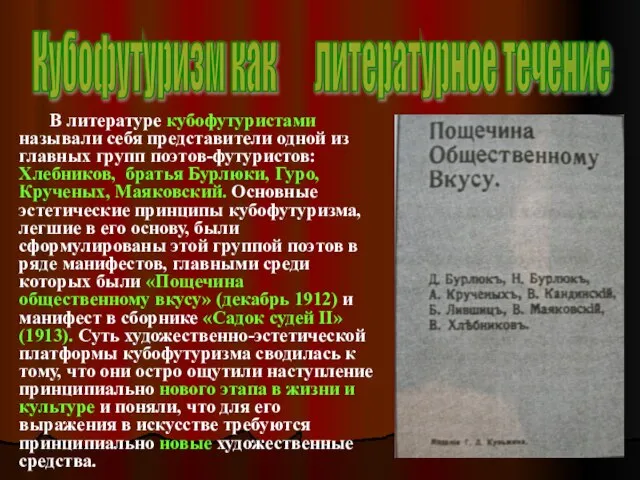

- 3. В литературе кубофутуристами называли себя представители одной из главных групп поэтов-футуристов: Хлебников, братья Бурлюки, Гуро, Крученых,

- 4. Кубофутуристы манифестарно отрицали всю классическую литературу от Пушкина до символистов и акмеистов, они ощущали себя «лицом»

- 5. Кубофутуристы выдвинули «новые принципы творчества»: утверждение права поэта на расширение поэтического лексикона; усмотрение содержания слова в

- 6. Представители кубофутуризма Кубофутуризм А. Крученых В. Каменский В. Хлебников В. Маяковский Б. Лившиц Д. Бурлюк В.

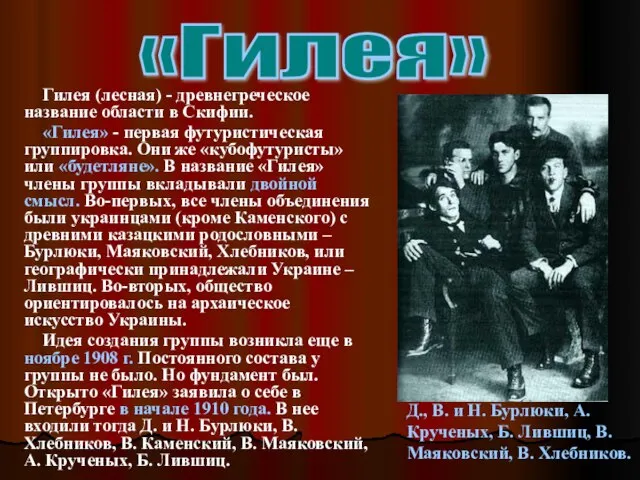

- 7. Гилея (лесная) - древнегреческое название области в Скифии. «Гилея» - первая футуристическая группировка. Они же «кубофутуристы»

- 8. Д.Д. Бурлюк– организатор футуристического движения в России, основатель группы «Гилея» В.Д. Бурлюк – художник-новатор, живописец, график.

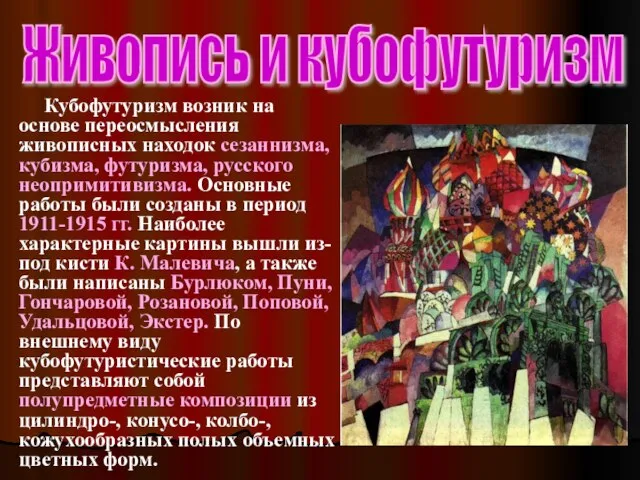

- 9. Кубофутуризм возник на основе переосмысления живописных находок сезаннизма, кубизма, футуризма, русского неопримитивизма. Основные работы были созданы

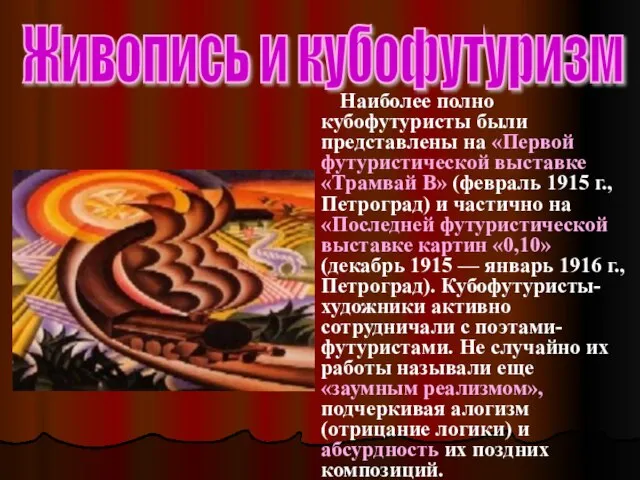

- 10. Наиболее полно кубофутуристы были представлены на «Первой футуристической выставке «Трамвай В» (февраль 1915 г., Петроград) и

- 11. Малевич Казимир Северинович (1878 – 1935) – художник-кубофутурист. Его кубофутуристические портреты воссоздавали человеческий облик, созданный из

- 12. «Косарь» (1912) «Лесоруб» (1912-1913) «Утро после грозы» (1912-1913) «Точильщик» (1912-1913) «Портрет Михаила Матюшина» (1913) «Станция без

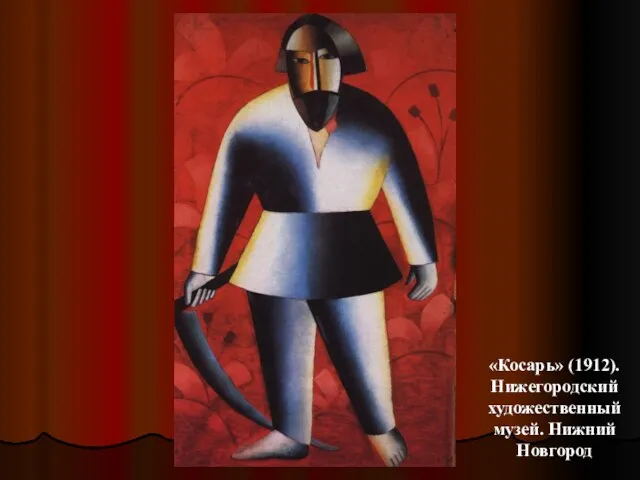

- 13. «Косарь» (1912). Нижегородский художественный музей. Нижний Новгород

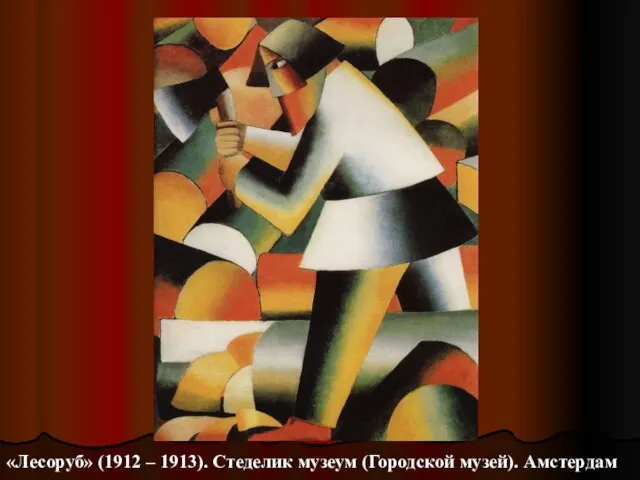

- 14. «Лесоруб» (1912 – 1913). Стеделик музеум (Городской музей). Амстердам

- 15. «Утро после грозы» (1912 – 1913). Музей Соломона Р. Гуггенхейма. Нью-Йорк

- 16. «Точильщик» (1912 – 1913). Художественная галерея Йельского университета

- 17. «Портрет М. Матюшина». Государственная Третьяковская галерея. Москва

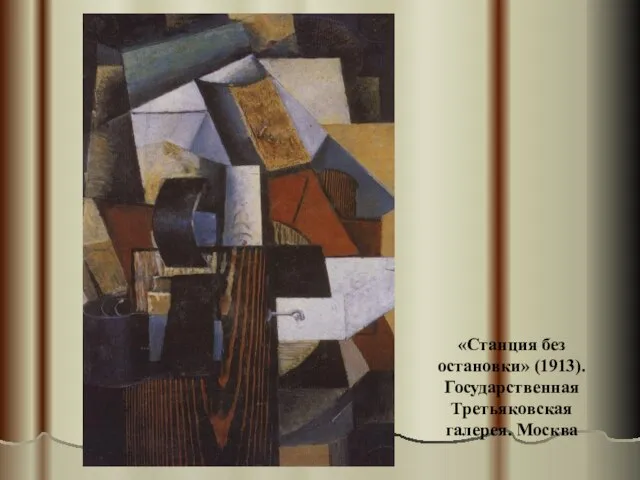

- 18. «Станция без остановки» (1913). Государственная Третьяковская галерея. Москва

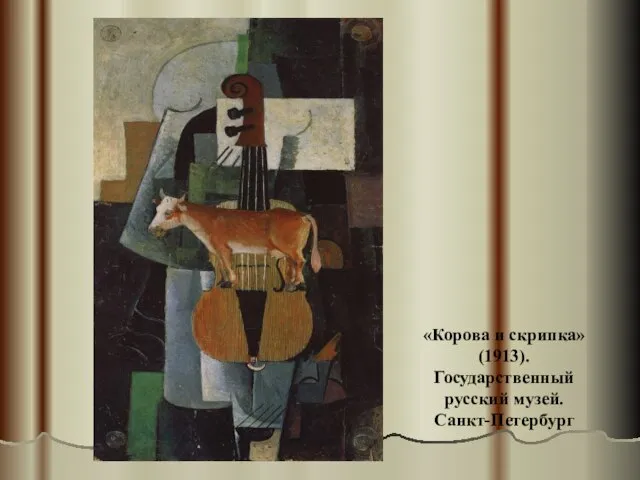

- 19. «Корова и скрипка» (1913). Государственный русский музей. Санкт-Петербург

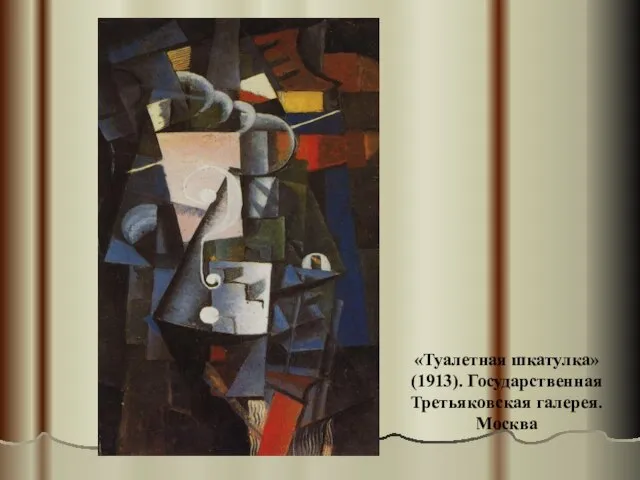

- 20. «Туалетная шкатулка» (1913). Государственная Третьяковская галерея. Москва

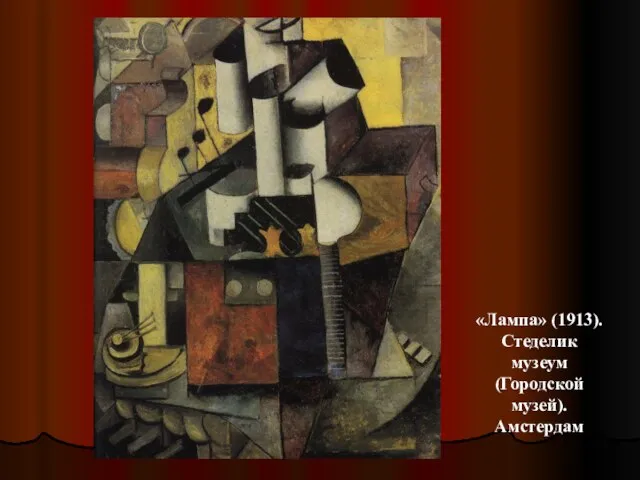

- 21. «Лампа» (1913). Стеделик музеум (Городской музей). Амстердам

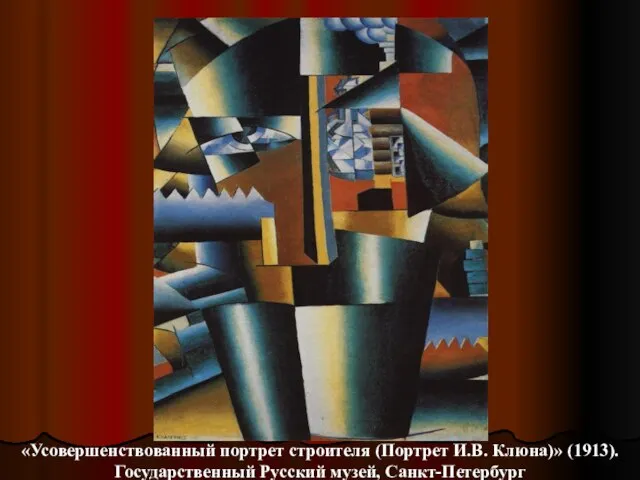

- 22. «Усовершенствованный портрет строителя (Портрет И.В. Клюна)» (1913). Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

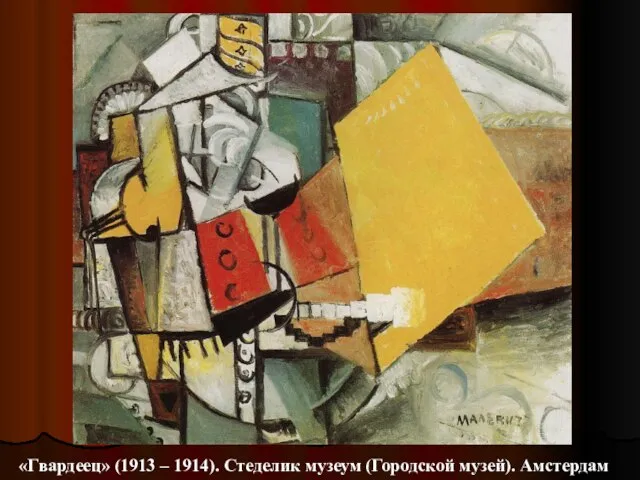

- 23. «Гвардеец» (1913 – 1914). Стеделик музеум (Городской музей). Амстердам

- 24. В содружестве с известным режиссером Таировым кубофутуристы активно пытались реализовать концепцию «синтетического театра». Кубофутуристы создали 2

- 25. Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) – один из лидеров кубофутуризма. Он сильно преобразил силлабо-тоническую систему

- 26. «А вы могли бы?» «Послушайте!» «Нате!» «Скрипка и немножко нервно» «Приказ по Армии искусств» «Прозаседавшиеся» «А

- 28. Скачать презентацию

Особенности истории России. Место России в мировом историческом процессе

Особенности истории России. Место России в мировом историческом процессе Оппортунистические инфекции

Оппортунистические инфекции  Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом Доказательная медицина и стандарты медицинской деятельности

Доказательная медицина и стандарты медицинской деятельности Система счетов и двойная запись

Система счетов и двойная запись Презентация на тему Лепка из пластилина

Презентация на тему Лепка из пластилина  Ночевала тучка золотая

Ночевала тучка золотая Revision

Revision Материально-производственная деятельность человека.

Материально-производственная деятельность человека. Как помочь ребёнку быть внимательным.

Как помочь ребёнку быть внимательным. Защитники земли русской. Работы учеников

Защитники земли русской. Работы учеников Презентация на тему ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ: сущность, научные основы и принципы

Презентация на тему ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ: сущность, научные основы и принципы  Словообразование (6 класс)

Словообразование (6 класс) 1 сентября. Классный час «От пера до компьютера».

1 сентября. Классный час «От пера до компьютера». Грамматические особенности перевода арабских фильмов на русский язык

Грамматические особенности перевода арабских фильмов на русский язык 1.3.2 Логические элементы ЭВМ

1.3.2 Логические элементы ЭВМ HTML

HTML Психологический климат в трудовом коллективе

Психологический климат в трудовом коллективе НОУ СОШ Гармония

НОУ СОШ Гармония Китайско-конфуцианская цивилизация

Китайско-конфуцианская цивилизация Каракули. Упражнение 2

Каракули. Упражнение 2 Презентация на тему Треугольники 7 класс геометрия

Презентация на тему Треугольники 7 класс геометрия  Moral Crisis in south Africa

Moral Crisis in south Africa Промоагентство

Промоагентство Презентация на тему Проблема темперамента и характера

Презентация на тему Проблема темперамента и характера Мой творческий путь в прозе и стихах

Мой творческий путь в прозе и стихах ПРОГРАММА«ТРИ ШАГА К УНИКАЛЬНОМУ СЕРВИСУ»GLOBAL SOLUTIONS Ltd.

ПРОГРАММА«ТРИ ШАГА К УНИКАЛЬНОМУ СЕРВИСУ»GLOBAL SOLUTIONS Ltd. Политические режимы. Типы политических режимов

Политические режимы. Типы политических режимов