Содержание

- 2. Литература

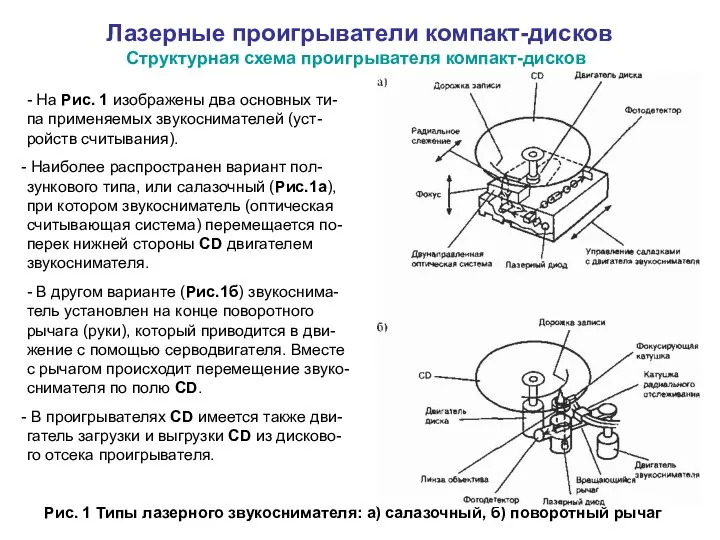

- 3. Лазерные проигрыватели компакт-дисков Структурная схема проигрывателя компакт-дисков - На Рис. 1 изображены два основных ти- па

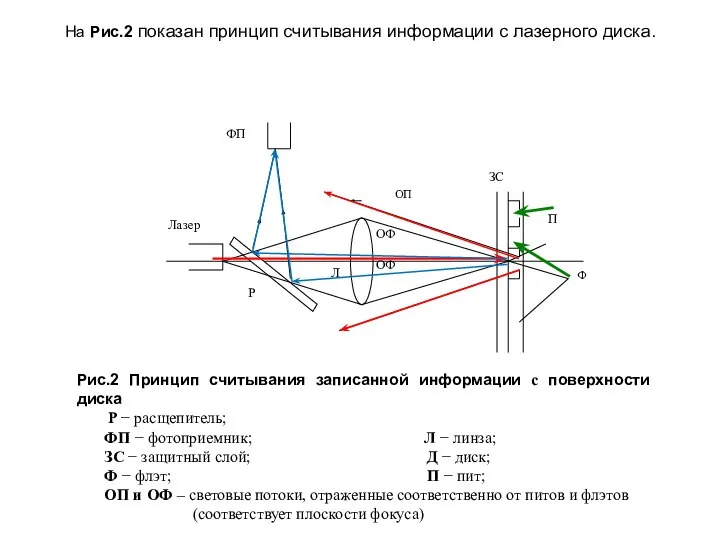

- 4. На Рис.2 показан принцип считывания информации с лазерного диска.

- 5. Описание Световой поток от лазера фокусируется с помощью оптической системы (на Рис.2 она условно показана в

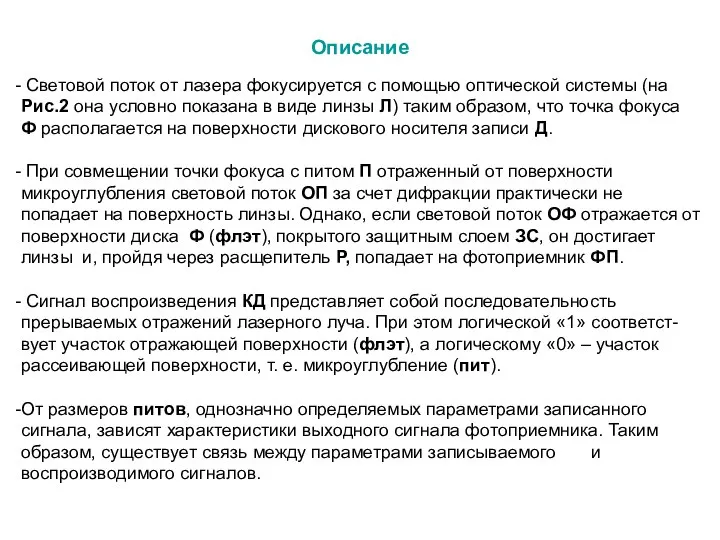

- 6. Рис.3 Требования к параметрам диска DVD 1 уровень -"физический" ("Physical layer"), определяет размеры информационных углублений (пит)

- 7. Рис.3.1 Типичная считывающая лазерная головка типа PXR-550X Коллимационная линза Лазерный диод Фотоприемная матрица Катушки фокусировки и

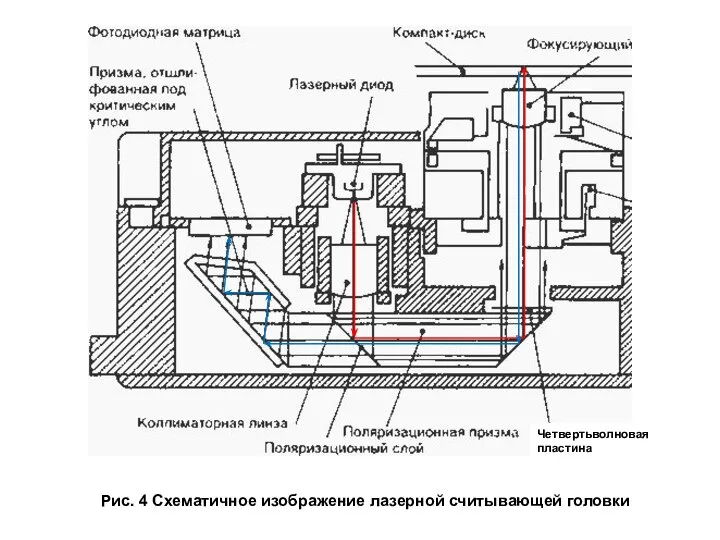

- 8. Рис. 4 Схематичное изображение лазерной считывающей головки Четвертьволновая пластина

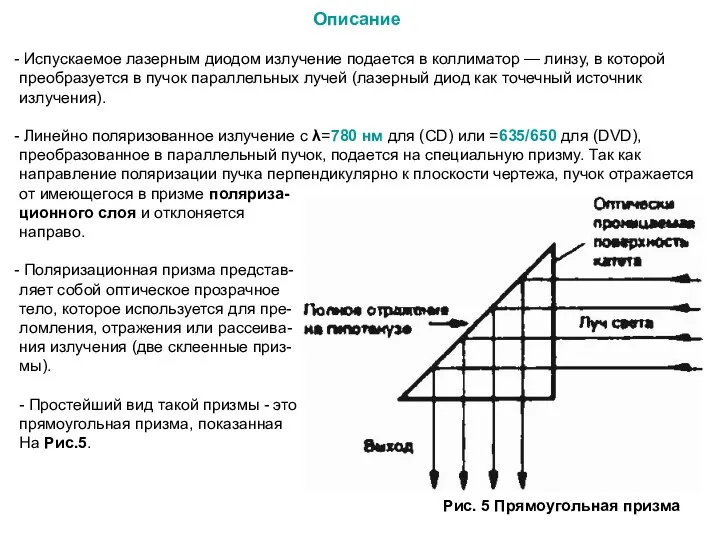

- 9. Описание Испускаемое лазерным диодом излучение подается в коллиматор — линзу, в которой преобразуется в пучок параллельных

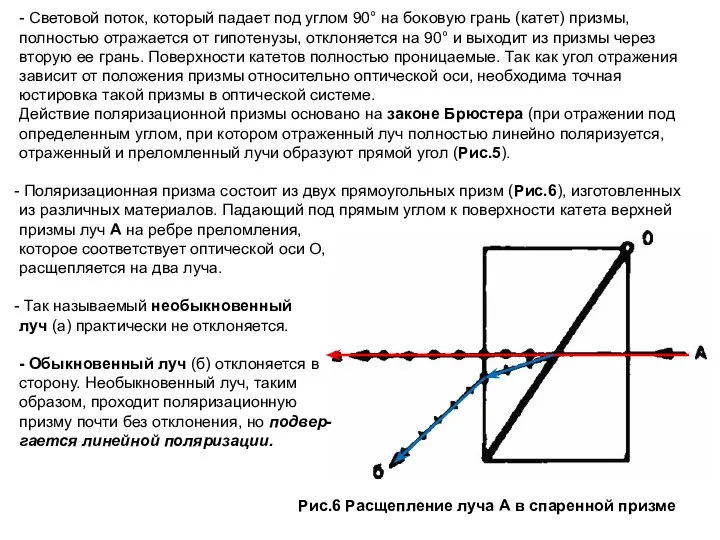

- 10. - Световой поток, который падает под углом 90° на боковую грань (катет) призмы, полностью отражается от

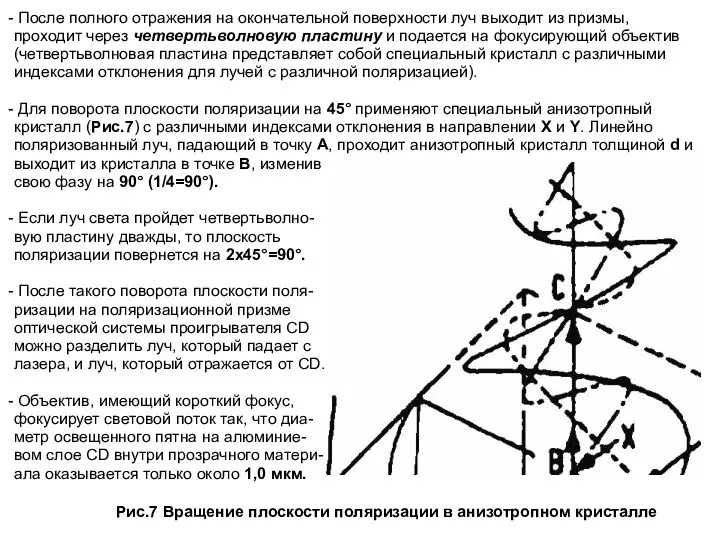

- 11. После полного отражения на окончательной поверхности луч выходит из призмы, проходит через четвертьволновую пластину и подается

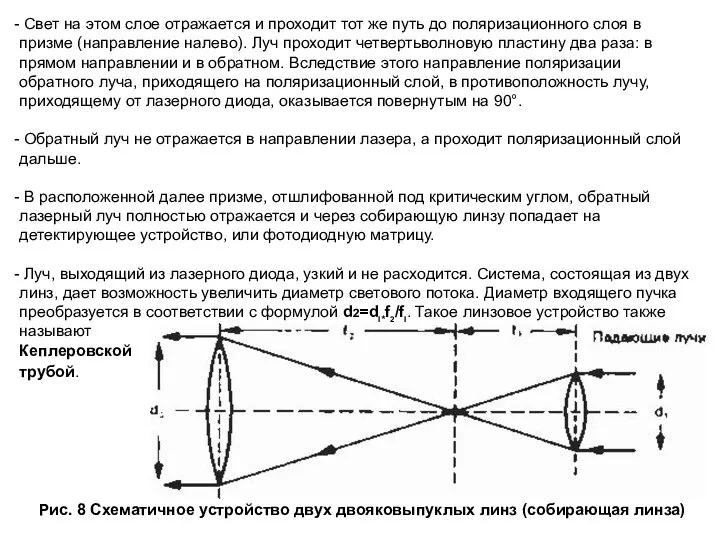

- 12. Свет на этом слое отражается и проходит тот же путь до поляризационного слоя в призме (направление

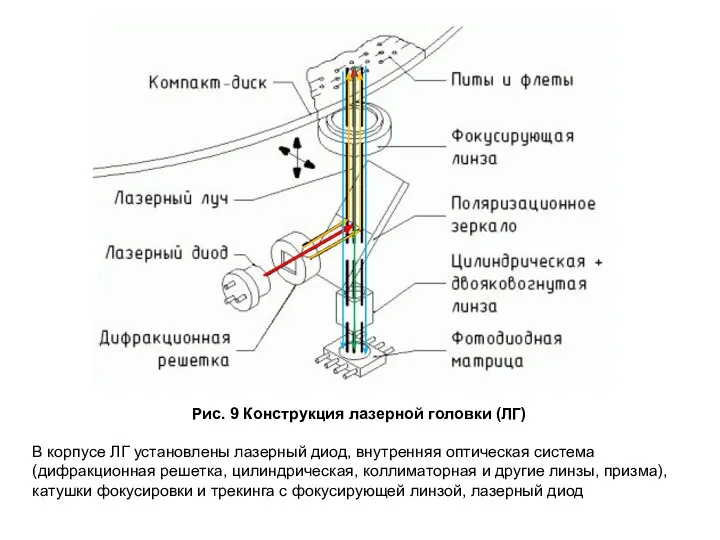

- 13. Рис. 9 Конструкция лазерной головки (ЛГ) В корпусе ЛГ установлены лазерный диод, внутренняя оптическая система (дифракционная

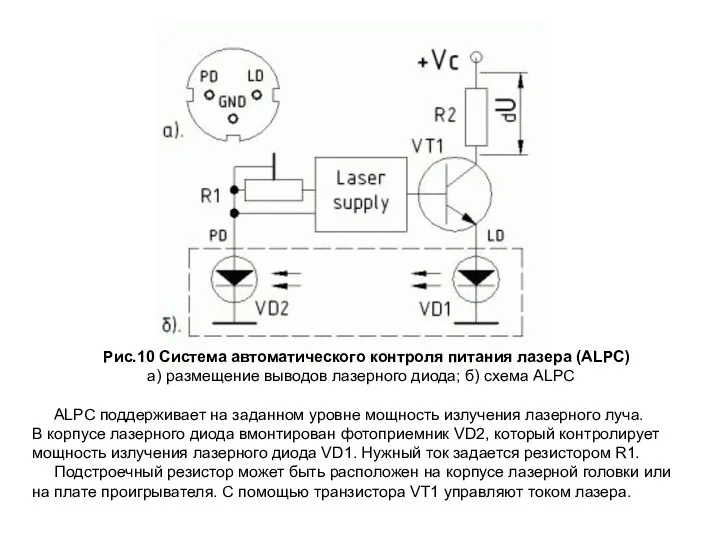

- 14. Рис.10 Система автоматического контроля питания лазера (ALPC) а) размещение выводов лазерного диода; б) схема ALPC ALPC

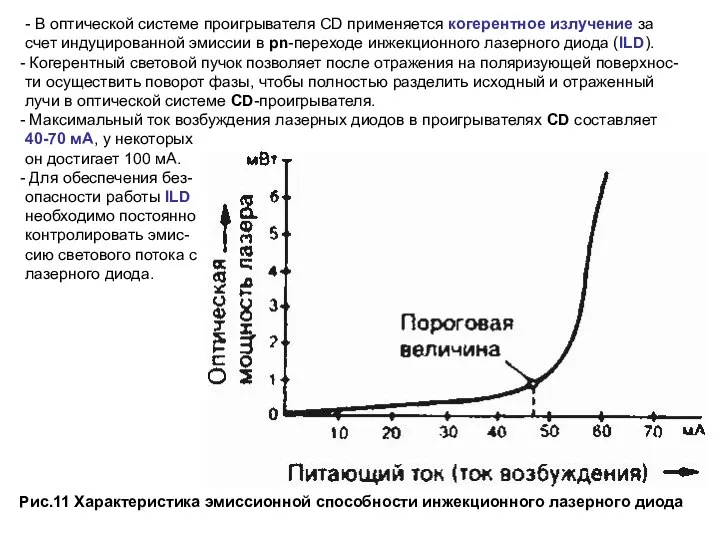

- 15. - В оптической системе проигрывателя CD применяется когерентное излучение за счет индуцированной эмиссии в рn-переходе инжекционного

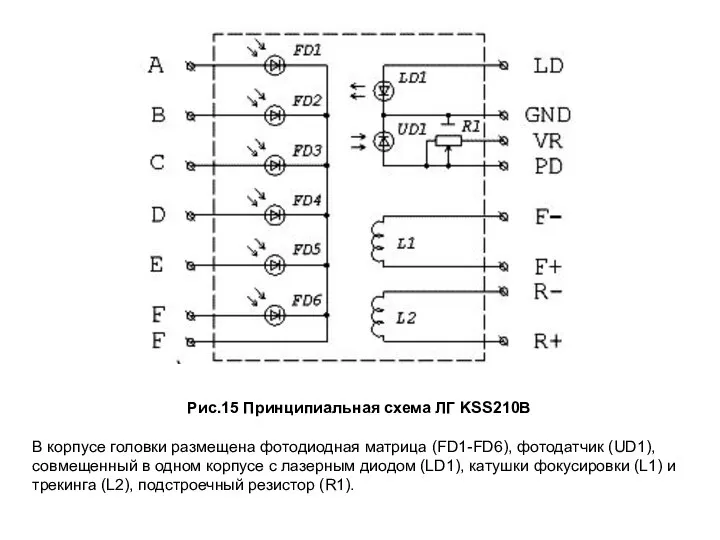

- 18. Рис.15 Принципиальная схема ЛГ KSS210B В корпусе головки размещена фотодиодная матрица (FD1-FD6), фотодатчик (UD1), совмещенный в

- 20. Сервосистемы управления проигрывателя компакт-дисков Рис.17 Блок-схема сервосистем управления и контроля проигрывателя компакт-дисков

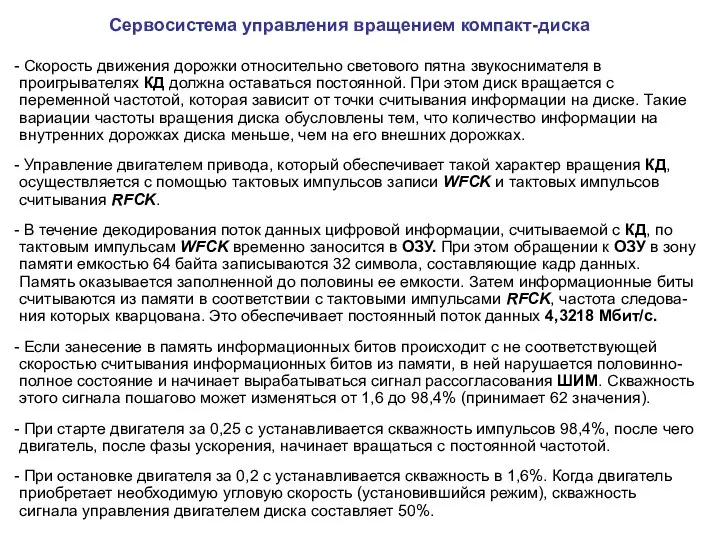

- 21. Сервосистема управления вращением компакт-диска Скорость движения дорожки относительно светового пятна звукоснимателя в проигрывателях КД должна оставаться

- 22. - Процесс управления двигателем диска можно разделить на три стадии: - запуск двигателя; - установившийся режим

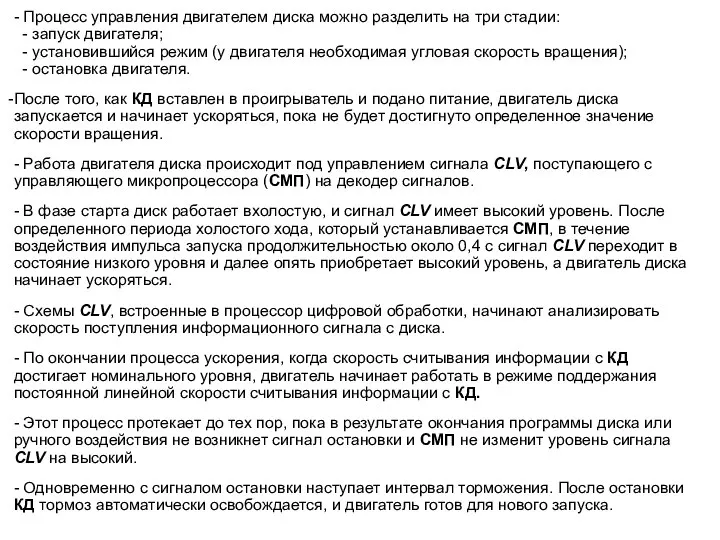

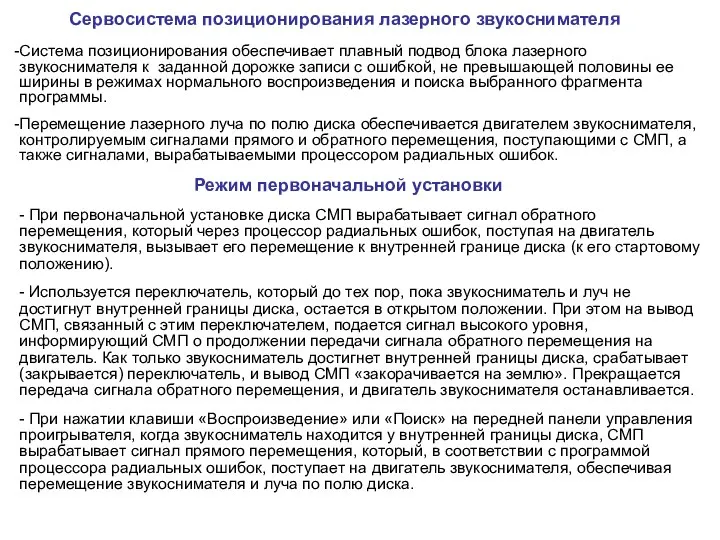

- 23. Сервосистема позиционирования лазерного звукоснимателя Система позиционирования обеспечивает плавный подвод блока лазерного звукоснимателя к заданной дорожке записи

- 24. Режим воспроизведения - В режиме воспроизведения возникает сигнал ошибки дорожки (TER). При увеличении ошибки дорожки возрастает

- 25. Сервосистема автоматической фокусировки лазерного луча Контроль и управление вертикальным движением фокусирующей линзы происходит под воздействием сервофокуса.

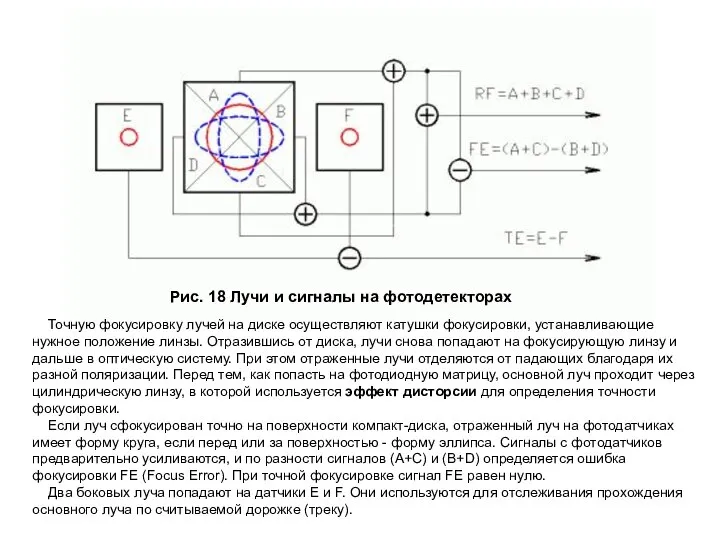

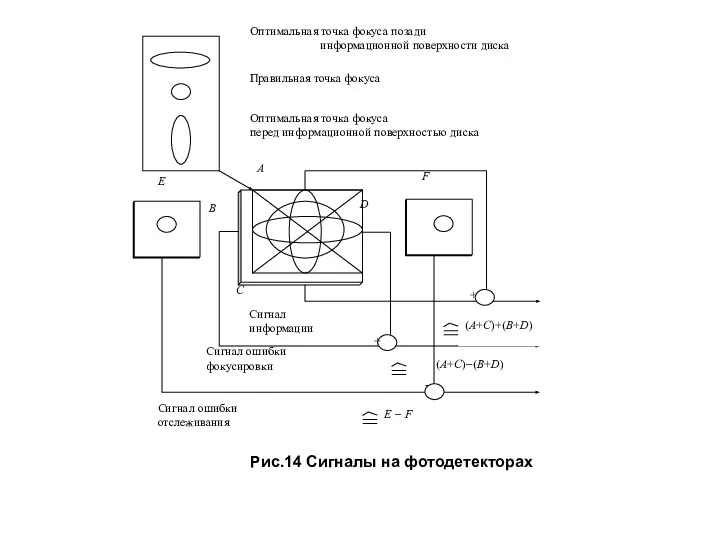

- 26. Усилитель сигналов ошибки фокусировки Выходные сигналы с оптических датчиков (A−D) (фотоприемник, состоящий из четырех зон) обрабатываются

- 27. Рис. 18 Лучи и сигналы на фотодетекторах Точную фокусировку лучей на диске осуществляют катушки фокусировки, устанавливающие

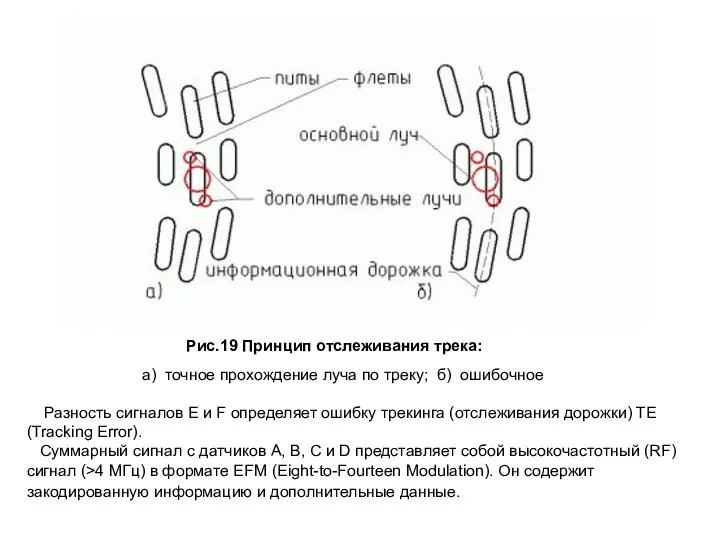

- 28. Рис.19 Принцип отслеживания трека: а) точное прохождение луча по треку; б) ошибочное Разность сигналов E и

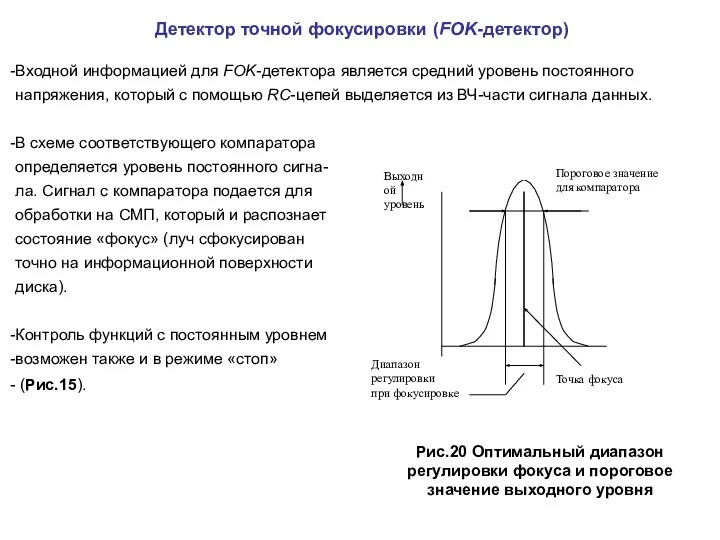

- 29. Детектор точной фокусировки (FOK-детектор) Входной информацией для FOK-детектора является средний уровень постоянного напряжения, который с помощью

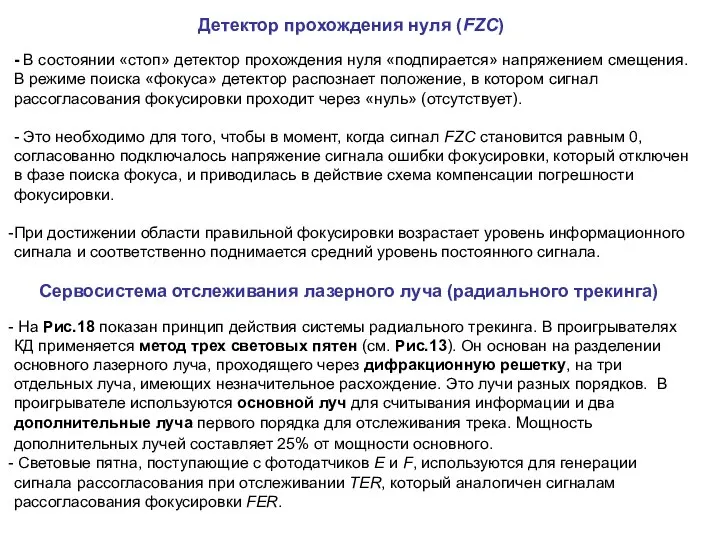

- 30. Детектор прохождения нуля (FZC) - В состоянии «стоп» детектор прохождения нуля «подпирается» напряжением смещения. В режиме

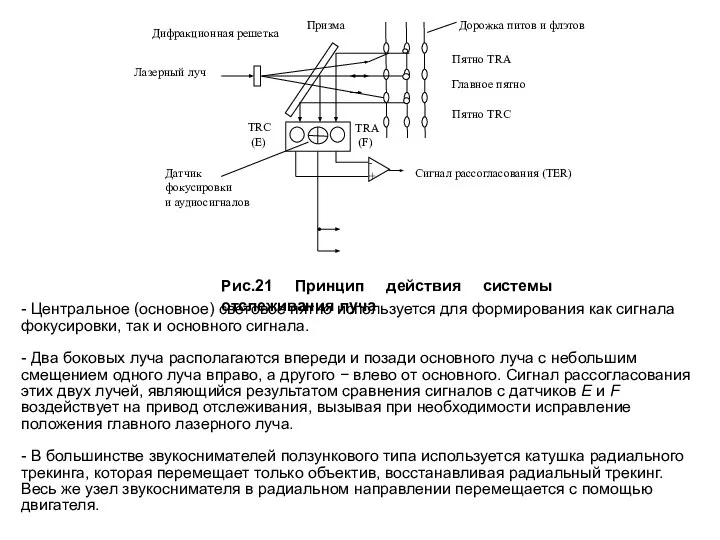

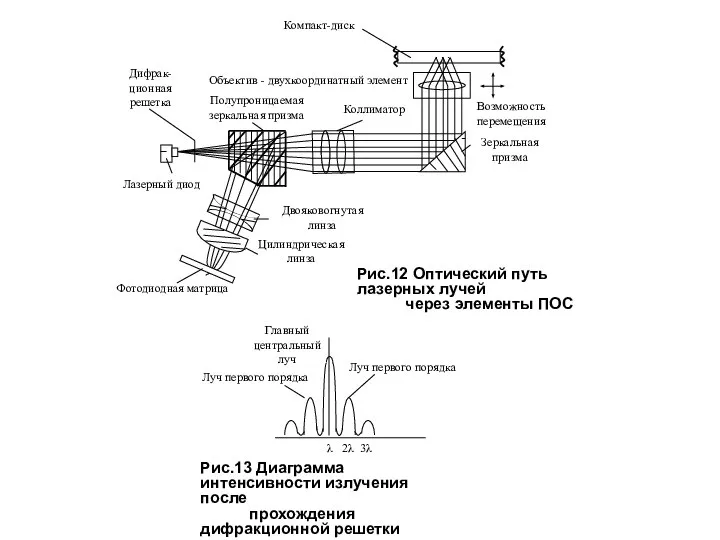

- 31. - Центральное (основное) световое пятно используется для формирования как сигнала фокусировки, так и основного сигнала. -

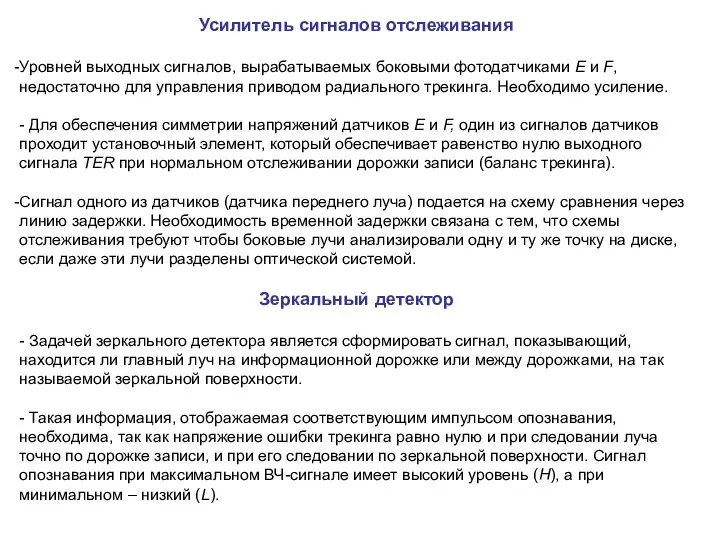

- 32. Усилитель сигналов отслеживания Уровней выходных сигналов, вырабатываемых боковыми фотодатчиками Е и F, недостаточно для управления приводом

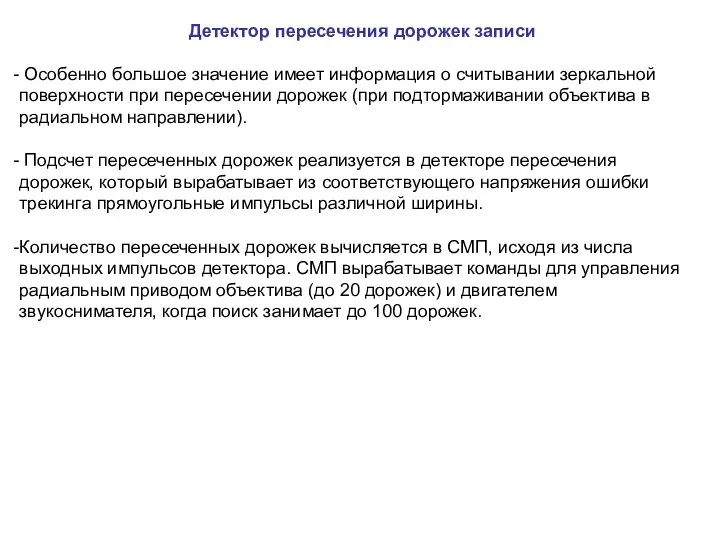

- 33. Детектор пересечения дорожек записи Особенно большое значение имеет информация о считывании зеркальной поверхности при пересечении дорожек

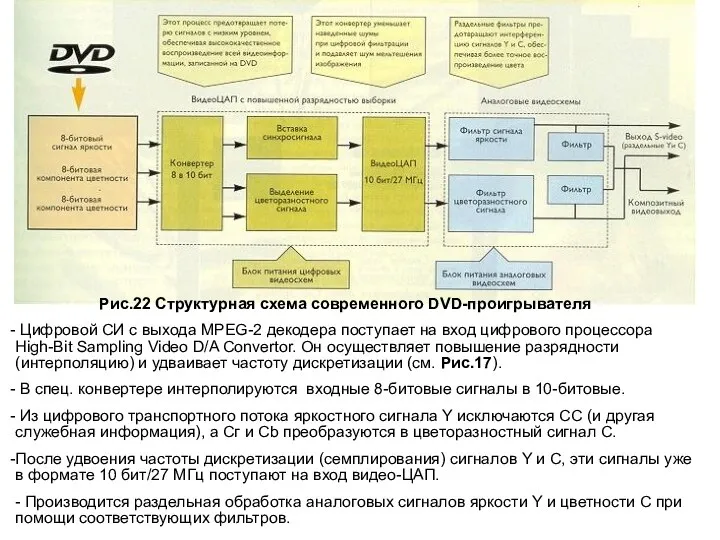

- 34. Рис.22 Структурная схема современного DVD-проигрывателя Цифровой СИ с выхода MPEG-2 декодера поступает на вход цифрового процессора

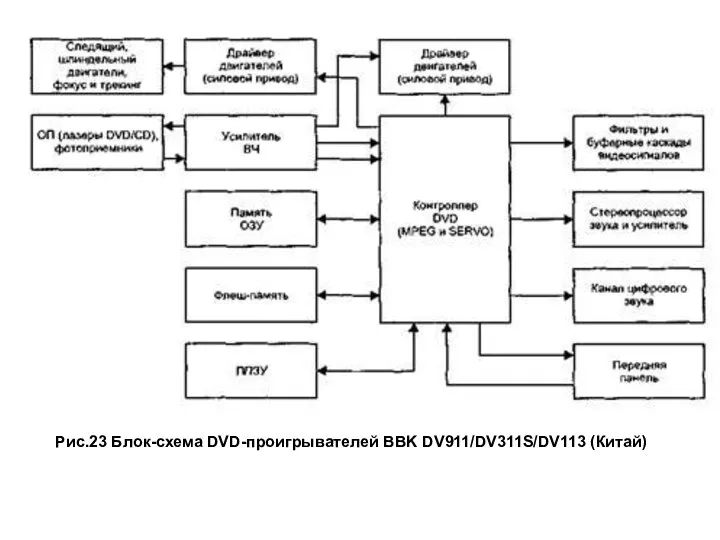

- 35. Рис.23 Блок-схема DVD-проигрывателей BBK DV911/DV311S/DV113 (Китай)

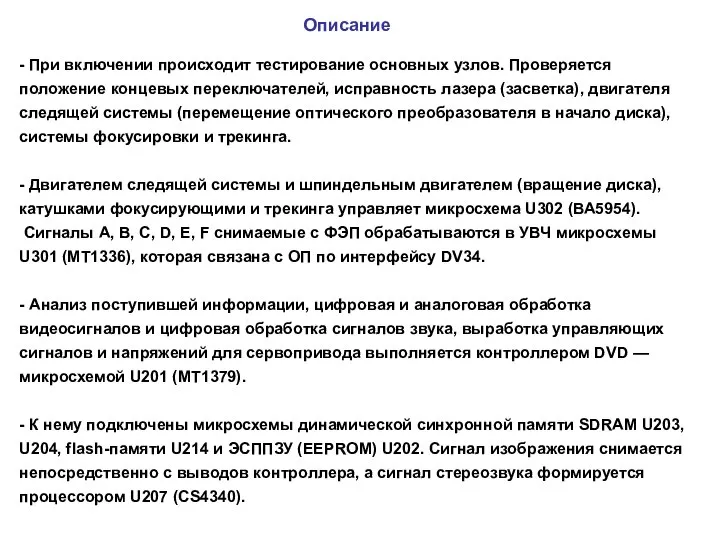

- 36. Описание - При включении происходит тестирование основных узлов. Проверяется положение концевых переключателей, исправность лазера (засветка), двигателя

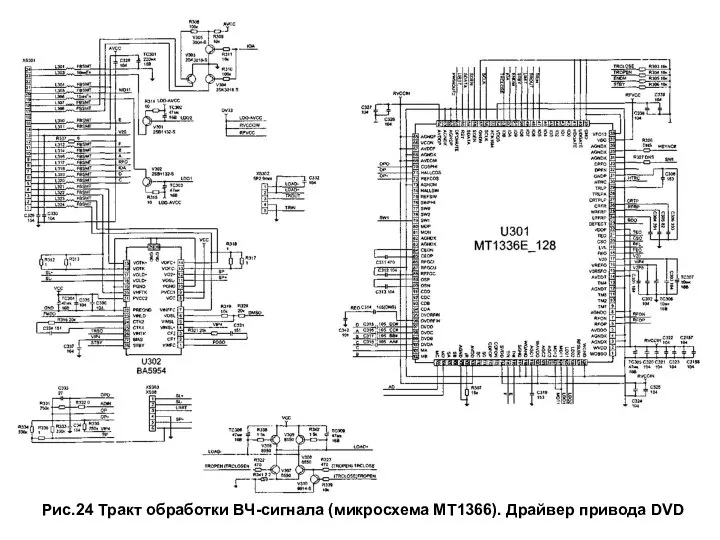

- 37. Рис.24 Тракт обработки ВЧ-сигнала (микросхема МТ1366). Драйвер привода DVD

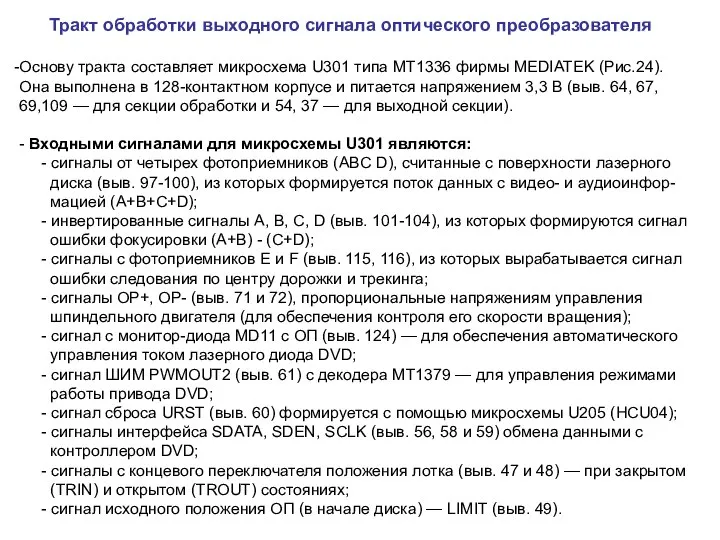

- 38. Тракт обработки выходного сигнала оптического преобразователя Основу тракта составляет микросхема U301 типа МТ1336 фирмы MEDIATEK (Рис.24).

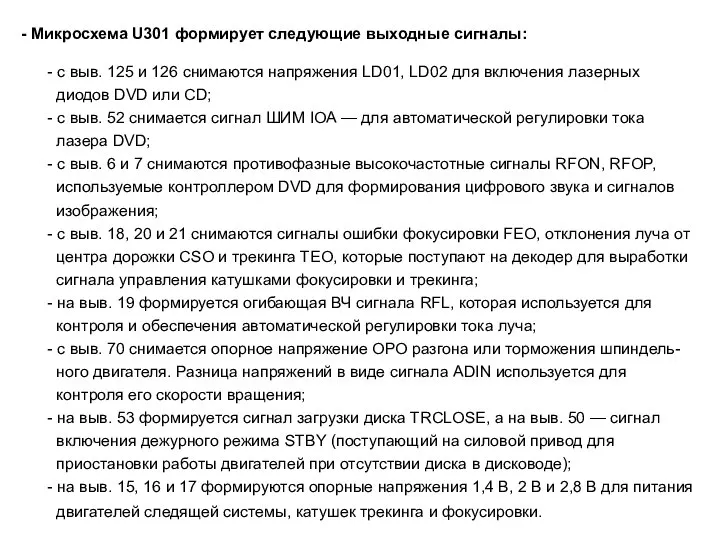

- 39. - Микросхема U301 формирует следующие выходные сигналы: - с выв. 125 и 126 снимаются напряжения LD01,

- 40. Драйвер привода DVD Управление двигателями привода DVD, катушками фокусировки и трекинга осуществляется микросхемой U302 (ВА5954). -

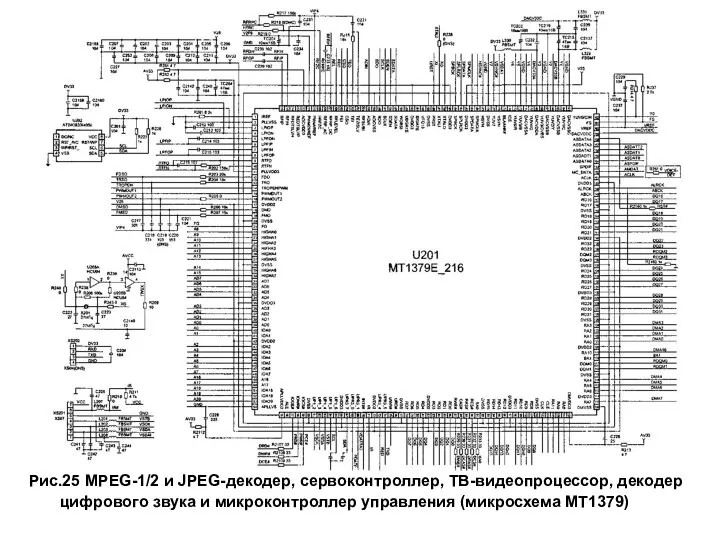

- 41. Рис.25 MPEG-1/2 и JPEG-декодер, сервоконтроллер, ТВ-видеопроцессор, декодер цифрового звука и микроконтроллер управления (микросхема МТ1379)

- 42. Описание Функции MPEG-1/2 и JPEG-декодеров, сервоконтроллера, телевизионного видеопроцессора, декодера цифрового звука, микроконтроллера управления кнопками и ПДУ

- 43. - Секция микроконтроллера. Выполнена на основе RISC-микропроцессора, в составе микросхемы МТ1379Е_216. - Имеет 16-битный интерфейс ввода-вывода

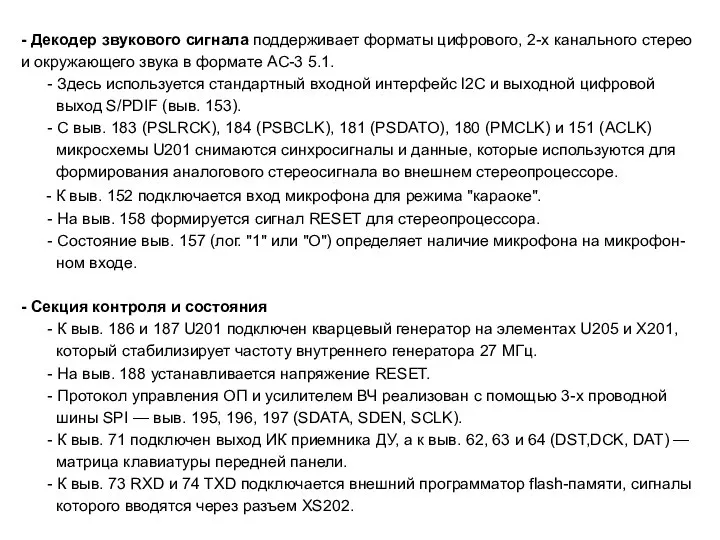

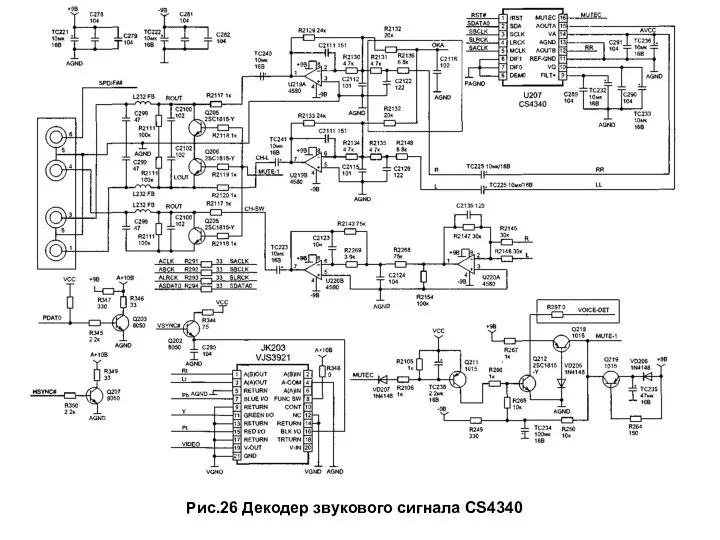

- 44. - Декодер звукового сигнала поддерживает форматы цифрового, 2-х канального стерео и окружающего звука в формате АС-3

- 45. Рис.26 Декодер звукового сигнала CS4340

- 46. Звуковой тракт Аналоговый звуковой сигнал формируется микросхемой U207 (CS4340) (Рис.26). На нее поступают следующие сигналы: -

- 47. DVD-рекордер Рис.27 Упрощенная блок-схема записывающего DVD-проигрывателя Аудио АЦП

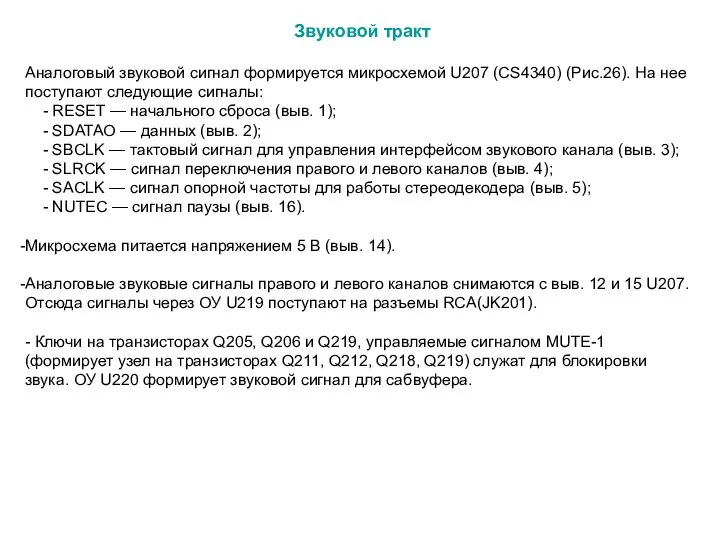

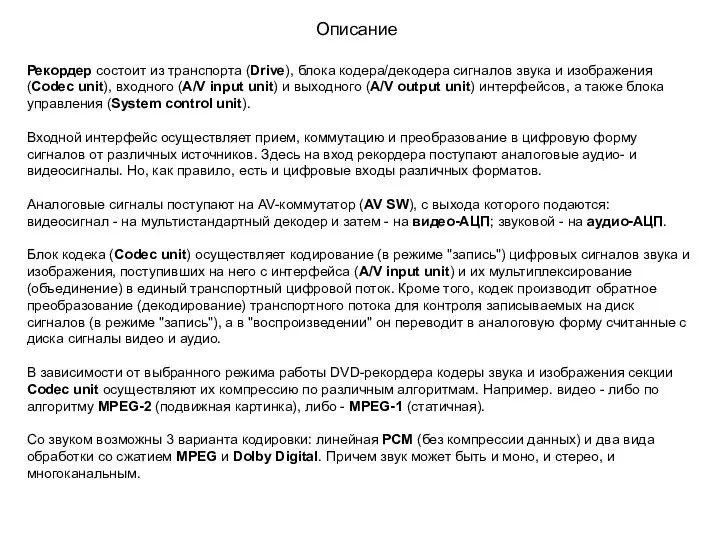

- 48. Описание Рекордер состоит из транспорта (Drive), блока кодера/декодера сигналов звука и изображения (Codec unit), входного (A/V

- 49. Во многих моделях рекордеров есть и цифровой вход. Сигналы звука и изображения (например, от miniDV-камкордера) уже

- 50. Типовые характеристики лазерных проигрывателей DVD-проигрыватель лазерных дисков NAD T535 Выход S-Video Композитный видеовыход 1 RCA Выход

- 51. HDD/DVD рекордер Xoro HVR 5500 запись на встроенный жесткий диск емкостью 160Гб или диски DVD R/RW

- 52. Blu-ray проигрыватель модели NAD M56

- 53. Голографические диски HVD Общие сведения о голографических дисках Работы по созданию голографической памяти начались более 40

- 54. Достоинства голографической памяти - высокая плотность записи и большая скорость чтения; - параллельная запись информации (не

- 55. Характеристики HVD-дисков и приводов Inphase-Techologies (http://www.inphase-technologies.com: - Объём - до 1,6 Тбайта (первые диски 300, а

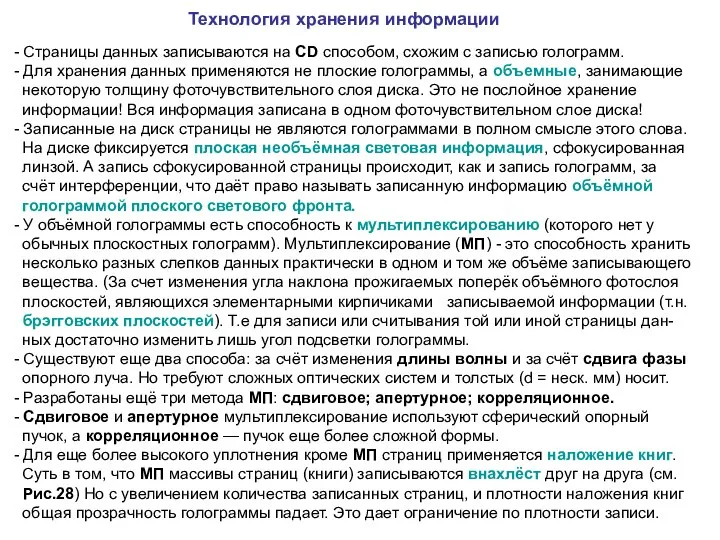

- 56. Технология хранения информации - Страницы данных записываются на CD способом, схожим с записью голограмм. - Для

- 57. Рис.28 Наложение книг : запись внахлёст МП - массивов страниц (книги) Еще одним плюсом описываемой технологии

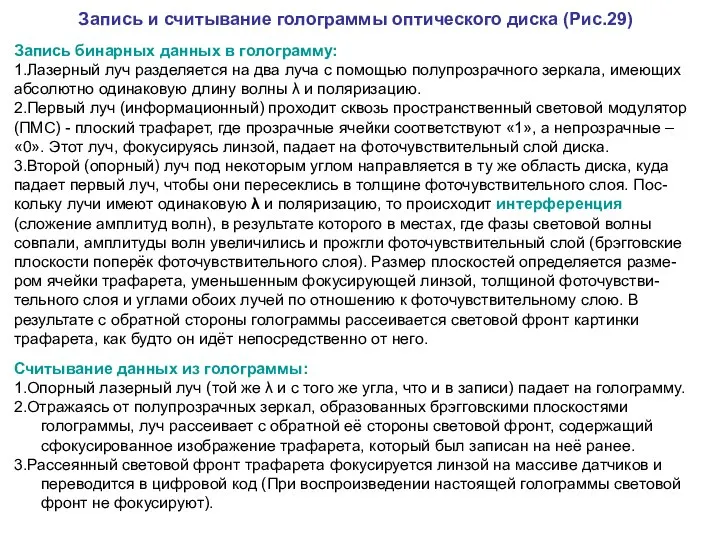

- 58. Запись и считывание голограммы оптического диска (Рис.29) Запись бинарных данных в голограмму: 1.Лазерный луч разделяется на

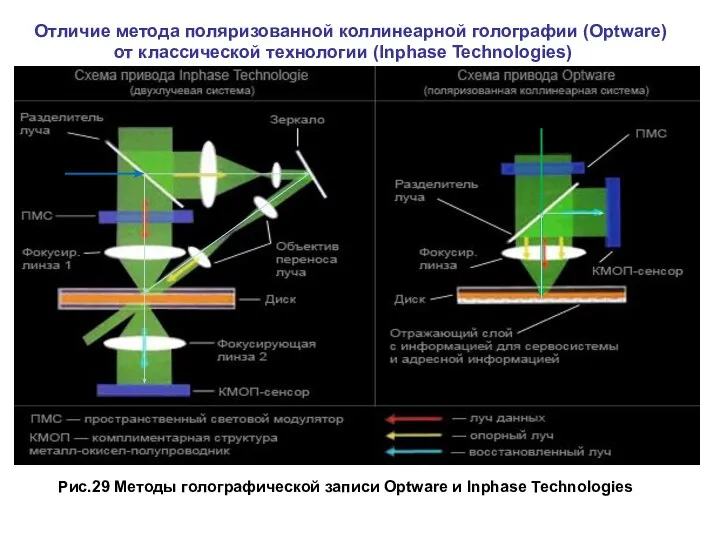

- 59. Отличие метода поляризованной коллинеарной голографии (Optware) от классической технологии (Inphase Technologies) Рис.29 Методы голографической записи Optware

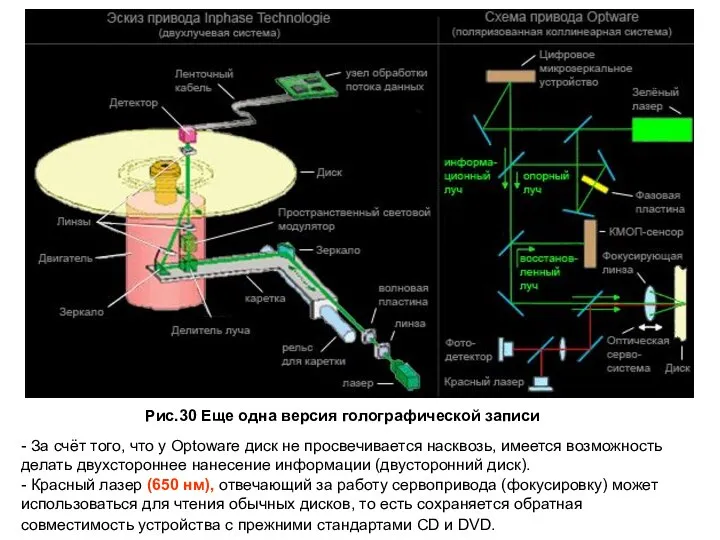

- 60. Рис.30 Еще одна версия голографической записи - За счёт того, что у Optoware диск не просвечивается

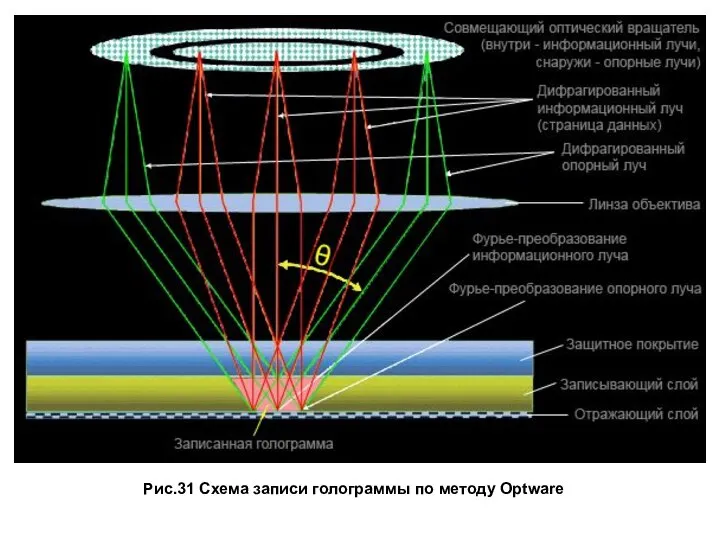

- 61. Рис.31 Схема записи голограммы по методу Optware

- 62. Описание Совмещающий оптический вращатель, состоящий из двух частей и стоящий непосредственно перед линзой, одной частью поворачивает

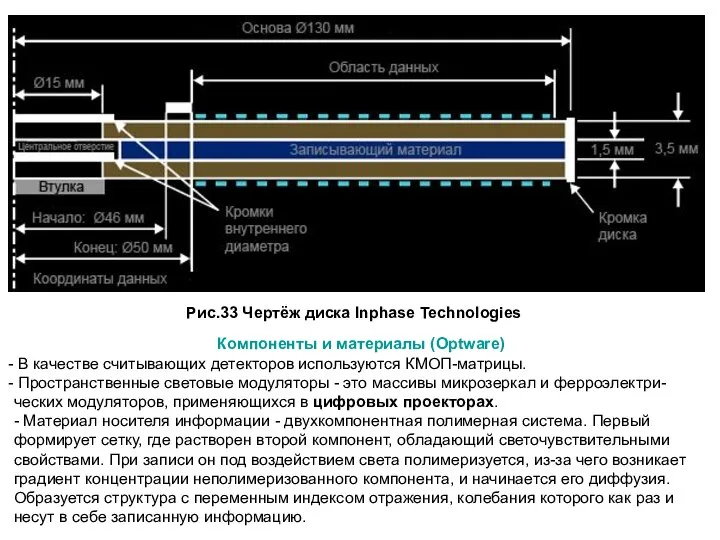

- 63. Рис.33 Чертёж диска Inphase Technologies Компоненты и материалы (Optware) В качестве считывающих детекторов используются КМОП-матрицы. Пространственные

- 64. Info-MICA от компании NTT В основу положена технология многослойной тонкопленочной голографии. Емкость носителя (сто слоев) размерами

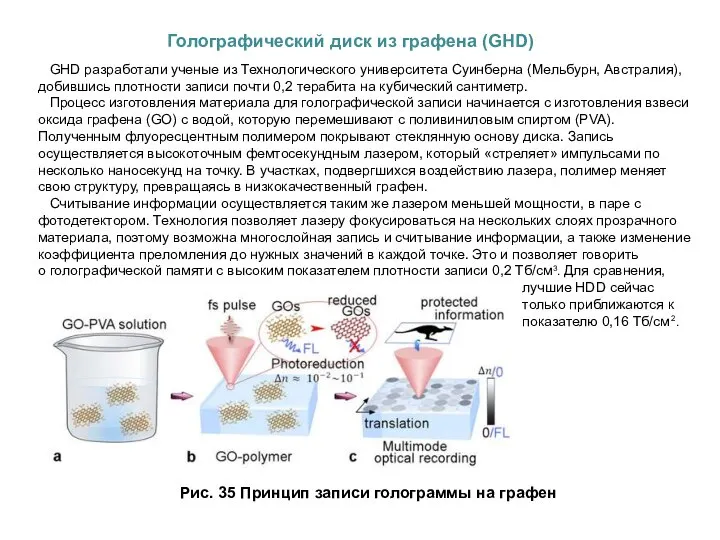

- 65. Голографический диск из графена (GHD) GHD разработали ученые из Технологического университета Суинберна (Мельбурн, Австралия), добившись плотности

- 67. Скачать презентацию

Слайд 3 Лазерные проигрыватели компакт-дисков

Структурная схема проигрывателя компакт-дисков

- На Рис. 1 изображены

Лазерные проигрыватели компакт-дисков

Структурная схема проигрывателя компакт-дисков

- На Рис. 1 изображены

па применяемых звукоснимателей (уст-

ройств считывания).

Наиболее распространен вариант пол-

зункового типа, или салазочный (Рис.1а),

при котором звукосниматель (оптическая

считывающая система) перемещается по-

перек нижней стороны CD двигателем

звукоснимателя.

- В другом варианте (Рис.1б) звукоснима-

тель установлен на конце поворотного

рычага (руки), который приводится в дви-

жение с помощью серводвигателя. Вместе

с рычагом происходит перемещение звуко-

снимателя по полю CD.

В проигрывателях CD имеется также дви-

гатель загрузки и выгрузки CD из дисково-

го отсека проигрывателя.

Рис. 1 Типы лазерного звукоснимателя: а) салазочный, б) поворотный рычаг

Слайд 4 На Рис.2 показан принцип считывания информации с лазерного диска.

На Рис.2 показан принцип считывания информации с лазерного диска.

Слайд 5 Описание

Световой поток от лазера фокусируется с помощью оптической системы (на

Описание

Световой поток от лазера фокусируется с помощью оптической системы (на

При совмещении точки фокуса с питом П отраженный от поверхности микроуглубления световой поток ОП за счет дифракции практически не попадает на поверхность линзы. Однако, если световой поток ОФ отражается от поверхности диска Ф (флэт), покрытого защитным слоем ЗС, он достигает линзы и, пройдя через расщепитель Р, попадает на фотоприемник ФП.

Сигнал воспроизведения КД представляет собой последовательность прерываемых отражений лазерного луча. При этом логической «1» соответст-вует участок отражающей поверхности (флэт), а логическому «0» – участок рассеивающей поверхности, т. е. микроуглубление (пит).

От размеров питов, однозначно определяемых параметрами записанного сигнала, зависят характеристики выходного сигнала фотоприемника. Таким образом, существует связь между параметрами записываемого и воспроизводимого сигналов.

Слайд 6 Рис.3 Требования к параметрам диска DVD

1 уровень -"физический" ("Physical layer"), определяет

Рис.3 Требования к параметрам диска DVD

1 уровень -"физический" ("Physical layer"), определяет

2 уровень -"системный" ("File system layer"), описывает файловую систему данных.

3 уровень - пользовательский ("Application layer") определяет формат и параметры цифрового потока, включая управляющие команды переключения режимов кодера (Play) и декодера (Rec) MPEG-2, данные о размещении файлов и доступе к ним и т.д.

Слайд 7Рис.3.1 Типичная считывающая лазерная головка типа PXR-550X

Коллимационная линза

Лазерный диод

Фотоприемная матрица

Катушки фокусировки

Рис.3.1 Типичная считывающая лазерная головка типа PXR-550X

Коллимационная линза

Лазерный диод

Фотоприемная матрица

Катушки фокусировки

Слайд 8 Рис. 4 Схематичное изображение лазерной считывающей головки

Четвертьволновая

пластина

Рис. 4 Схематичное изображение лазерной считывающей головки

Четвертьволновая

пластина

Слайд 9 Описание

Испускаемое лазерным диодом излучение подается в коллиматор — линзу, в

Описание

Испускаемое лазерным диодом излучение подается в коллиматор — линзу, в

Линейно поляризованное излучение с λ=780 нм для (CD) или =635/650 для (DVD), преобразованное в параллельный пучок, подается на специальную призму. Так как направление поляризации пучка перпендикулярно к плоскости чертежа, пучок отражается от имеющегося в призме поляриза-

ционного слоя и отклоняется

направо.

Поляризационная призма представ-

ляет собой оптическое прозрачное

тело, которое используется для пре-

ломления, отражения или рассеива-

ния излучения (две склеенные приз-

мы).

- Простейший вид такой призмы - это

прямоугольная призма, показанная

На Рис.5.

Рис. 5 Прямоугольная призма

Слайд 10- Световой поток, который падает под углом 90° на боковую грань (катет)

- Световой поток, который падает под углом 90° на боковую грань (катет)

Действие поляризационной призмы основано на законе Брюстера (при отражении под определенным углом, при котором отраженный луч полностью линейно поляризуется, отраженный и преломленный лучи образуют прямой угол (Рис.5).

Поляризационная призма состоит из двух прямоугольных призм (Рис.6), изготовленных из различных материалов. Падающий под прямым углом к поверхности катета верхней

призмы луч А на ребре преломления,

которое соответствует оптической оси О,

расщепляется на два луча.

Так называемый необыкновенный

луч (а) практически не отклоняется.

- Обыкновенный луч (б) отклоняется в

сторону. Необыкновенный луч, таким

образом, проходит поляризационную

призму почти без отклонения, но подвер-

гается линейной поляризации.

Рис.6 Расщепление луча А в спаренной призме

Слайд 11 После полного отражения на окончательной поверхности луч выходит из призмы, проходит

После полного отражения на окончательной поверхности луч выходит из призмы, проходит

Для поворота плоскости поляризации на 45° применяют специальный анизотропный кристалл (Рис.7) с различными индексами отклонения в направлении Х и Y. Линейно поляризованный луч, падающий в точку А, проходит анизотропный кристалл толщиной d и выходит из кристалла в точке В, изменив

свою фазу на 90° (1/4=90°).

Если луч света пройдет четвертьволно-

вую пластину дважды, то плоскость

поляризации повернется на 2х45°=90°.

После такого поворота плоскости поля-

ризации на поляризационной призме

оптической системы проигрывателя CD

можно разделить луч, который падает с

лазера, и луч, который отражается от CD.

Объектив, имеющий короткий фокус,

фокусирует световой поток так, что диа-

метр освещенного пятна на алюминие-

вом слое CD внутри прозрачного матери-

ала оказывается только около 1,0 мкм.

Рис.7 Вращение плоскости поляризации в анизотропном кристалле

Слайд 12 Свет на этом слое отражается и проходит тот же путь до

Свет на этом слое отражается и проходит тот же путь до

Обратный луч не отражается в направлении лазера, а проходит поляризационный слой дальше.

В расположенной далее призме, отшлифованной под критическим углом, обратный лазерный луч полностью отражается и через собирающую линзу попадает на детектирующее устройство, или фотодиодную матрицу.

Луч, выходящий из лазерного диода, узкий и не расходится. Система, состоящая из двух линз, дает возможность увеличить диаметр светового потока. Диаметр входящего пучка преобразуется в соответствии с формулой d2=dl*f2/fl. Такое линзовое устройство также называют

Кеплеровской

трубой.

Рис. 8 Схематичное устройство двух двояковыпуклых линз (собирающая линза)

Слайд 13 Рис. 9 Конструкция лазерной головки (ЛГ)

В корпусе ЛГ установлены лазерный диод,

Рис. 9 Конструкция лазерной головки (ЛГ)

В корпусе ЛГ установлены лазерный диод,

Слайд 14 Рис.10 Система автоматического контроля питания лазера (ALPC)

а) размещение выводов

Рис.10 Система автоматического контроля питания лазера (ALPC)

а) размещение выводов

ALPC поддерживает на заданном уровне мощность излучения лазерного луча.

В корпусе лазерного диода вмонтирован фотоприемник VD2, который контролирует мощность излучения лазерного диода VD1. Нужный ток задается резистором R1.

Подстроечный резистор может быть расположен на корпусе лазерной головки или на плате проигрывателя. С помощью транзистора VT1 управляют током лазера.

Слайд 15- В оптической системе проигрывателя CD применяется когерентное излучение за

счет индуцированной эмиссии

- В оптической системе проигрывателя CD применяется когерентное излучение за

счет индуцированной эмиссии

Когерентный световой пучок позволяет после отражения на поляризующей поверхнос-ти осуществить поворот фазы, чтобы полностью разделить исходный и отраженный лучи в оптической системе CD-проигрывателя.

Максимальный ток возбуждения лазерных диодов в проигрывателях CD составляет 40-70 мА, у некоторых

он достигает 100 мА.

Для обеспечения без-

опасности работы ILD

необходимо постоянно

контролировать эмис-

сию светового потока с

лазерного диода.

Рис.11 Характеристика эмиссионной способности инжекционного лазерного диода

Слайд 18 Рис.15 Принципиальная схема ЛГ KSS210B

В корпусе головки размещена фотодиодная матрица (FD1-FD6),

Рис.15 Принципиальная схема ЛГ KSS210B

В корпусе головки размещена фотодиодная матрица (FD1-FD6),

Слайд 20 Сервосистемы управления проигрывателя компакт-дисков

Рис.17 Блок-схема

сервосистем управления

и контроля

Сервосистемы управления проигрывателя компакт-дисков

Рис.17 Блок-схема

сервосистем управления

и контроля

компакт-дисков

Слайд 21 Сервосистема управления вращением компакт-диска

Скорость движения дорожки относительно светового пятна

Сервосистема управления вращением компакт-диска

Скорость движения дорожки относительно светового пятна

Управление двигателем привода, который обеспечивает такой характер вращения КД, осуществляется с помощью тактовых импульсов записи WFCK и тактовых импульсов считывания RFCK.

В течение декодирования поток данных цифровой информации, считываемой с КД, по тактовым импульсам WFCK временно заносится в ОЗУ. При этом обращении к ОЗУ в зону памяти емкостью 64 байта записываются 32 символа, составляющие кадр данных. Память оказывается заполненной до половины ее емкости. Затем информационные биты считываются из памяти в соответствии с тактовыми импульсами RFCK, частота следова-ния которых кварцована. Это обеспечивает постоянный поток данных 4,3218 Мбит/с.

Если занесение в память информационных битов происходит с не соответствующей скоростью считывания информационных битов из памяти, в ней нарушается половинно-полное состояние и начинает вырабатываться сигнал рассогласования ШИМ. Скважность этого сигнала пошагово может изменяться от 1,6 до 98,4% (принимает 62 значения).

При старте двигателя за 0,25 с устанавливается скважность импульсов 98,4%, после чего двигатель, после фазы ускорения, начинает вращаться с постоянной частотой.

При остановке двигателя за 0,2 с устанавливается скважность в 1,6%. Когда двигатель приобретает необходимую угловую скорость (установившийся режим), скважность сигнала управления двигателем диска составляет 50%.

Слайд 22- Процесс управления двигателем диска можно разделить на три стадии:

- запуск

- Процесс управления двигателем диска можно разделить на три стадии:

- запуск

- установившийся режим (у двигателя необходимая угловая скорость вращения);

- остановка двигателя.

После того, как КД вставлен в проигрыватель и подано питание, двигатель диска запускается и начинает ускоряться, пока не будет достигнуто определенное значение скорости вращения.

- Работа двигателя диска происходит под управлением сигнала CLV, поступающего с управляющего микропроцессора (СМП) на декодер сигналов.

- В фазе старта диск работает вхолостую, и сигнал CLV имеет высокий уровень. После определенного периода холостого хода, который устанавливается СМП, в течение воздействия импульса запуска продолжительностью около 0,4 с сигнал CLV переходит в состояние низкого уровня и далее опять приобретает высокий уровень, а двигатель диска начинает ускоряться.

- Схемы CLV, встроенные в процессор цифровой обработки, начинают анализировать скорость поступления информационного сигнала с диска.

- По окончании процесса ускорения, когда скорость считывания информации с КД достигает номинального уровня, двигатель начинает работать в режиме поддержания постоянной линейной скорости считывания информации с КД.

- Этот процесс протекает до тех пор, пока в результате окончания программы диска или ручного воздействия не возникнет сигнал остановки и СМП не изменит уровень сигнала CLV на высокий.

- Одновременно с сигналом остановки наступает интервал торможения. После остановки КД тормоз автоматически освобождается, и двигатель готов для нового запуска.

Слайд 23 Сервосистема позиционирования лазерного звукоснимателя

Система позиционирования обеспечивает плавный подвод блока лазерного

Сервосистема позиционирования лазерного звукоснимателя

Система позиционирования обеспечивает плавный подвод блока лазерного

Перемещение лазерного луча по полю диска обеспечивается двигателем звукоснимателя, контролируемым сигналами прямого и обратного перемещения, поступающими с СМП, а также сигналами, вырабатываемыми процессором радиальных ошибок.

Режим первоначальной установки

- При первоначальной установке диска СМП вырабатывает сигнал обратного перемещения, который через процессор радиальных ошибок, поступая на двигатель звукоснимателя, вызывает его перемещение к внутренней границе диска (к его стартовому положению).

- Используется переключатель, который до тех пор, пока звукосниматель и луч не достигнут внутренней границы диска, остается в открытом положении. При этом на вывод СМП, связанный с этим переключателем, подается сигнал высокого уровня, информирующий СМП о продолжении передачи сигнала обратного перемещения на двигатель. Как только звукосниматель достигнет внутренней границы диска, срабатывает (закрывается) переключатель, и вывод СМП «закорачивается на землю». Прекращается передача сигнала обратного перемещения, и двигатель звукоснимателя останавливается.

- При нажатии клавиши «Воспроизведение» или «Поиск» на передней панели управления проигрывателя, когда звукосниматель находится у внутренней границы диска, СМП вырабатывает сигнал прямого перемещения, который, в соответствии с программой процессора радиальных ошибок, поступает на двигатель звукоснимателя, обеспечивая перемещение звукоснимателя и луча по полю диска.

Слайд 24 Режим воспроизведения

- В режиме воспроизведения возникает сигнал ошибки дорожки (TER).

Режим воспроизведения

- В режиме воспроизведения возникает сигнал ошибки дорожки (TER).

- Благодаря RC-схеме, которая работает как усилитель-фильтр НЧ, для управления двигателем перемещения звукоснимателя в режиме воспроизведения используются только низкочастотные составляющие сигнала ошибки дорожки (RAD).

Высокочастотные составляющие управляющего сигнала (ТЕ) отфильтровываются и подаются на сервоцепь для управления перемещением объектива в диапазоне области регулирования (сервотрекинг).

В процессе воспроизведения из-за внешних механических воздействий на проигрыватель или вследствие неисправностей самих КД могут возникать потери текущей дорожки. Для снижения воздействия этих факторов на качество воспроизведения используются схемы демпфирования толчков (например, апертурные компараторы).

- Задача такой схемы − организовать сообщение на системный процессор случае, когда сигнал ошибки дорожки превысит определенный уровень в положительном или отрицательном направлении, чтобы принудить систему позиционирования вернуть звукосниматель к считыванию правильной дорожки.

Слайд 25 Сервосистема автоматической фокусировки лазерного луча

Контроль и управление вертикальным движением фокусирующей

Сервосистема автоматической фокусировки лазерного луча

Контроль и управление вертикальным движением фокусирующей

Эта система обеспечивает точную фокусировку лазерного луча в процессе работы на информационной поверхности КД. После загрузки диска или включения режима воспроизведения процесс исполнения сервофункций проходит в несколько стадий.

Цепь поиска фокуса

- Принцип действия системы автофокусировки лазерного луча схематично представлен на ранее приведенном Рис.14, а так же на Рис.13.

- После загрузки и старта КД сразу же начинается поиск фокуса; в соответствии с максимальным выходным уровнем информационного сигнала с фотодетекторной матрицы (A – D) и минимальным сигналом ошибки фокусировки FE с помощью детектора точной фокусировки и детектора прохождения нуля FZC определяется оптимальный диапазон фокусирования.

- В момент старта системы лазерный луч должен быть сфокусирован на информационной поверхности КД даже вопреки неопределенному положению покоя лазерного звукоснимателя. Инициализация поиска фокуса происходит в этом случае посредством выработки СМП проигрывателя корректирующих сигналов FSR, которые обеспечивают многократное (2 или 3 раза) перемещение фокусной линзы, необходимое для точной фокусировки луча на дорожку диска. При установлении фокуса вырабатывается сигнал FОК.

- Если после двух или трех попыток сигнал FOK не наблюдается, то СМП выключает систему, приостанавливая проигрывание диска (вращательный столик останавливается, а звукосниматель перемещается к внутренней границе диска). При отсутствии диска в рабочем положении не будет и информационного сигнала, и сигнала FOK, являющегося в данном случае сигналом обнаружения диска.

- Сервосистема управления вращением диска включает режим ускорения, который возможен только в том случае, когда имеются правильные сигналы со схем автофокусировки.

Слайд 26 Усилитель сигналов ошибки фокусировки

Выходные сигналы с оптических датчиков (A−D) (фотоприемник,

Усилитель сигналов ошибки фокусировки

Выходные сигналы с оптических датчиков (A−D) (фотоприемник,

Суммарный сигнал со всех четырех датчиков (A+C)+(B+D) представляет собой информационный сигнал. Эти же датчики вырабатывают и сигнал для осуществления сервоуправления фокусирующей линзой.

Благодаря разнице уровней сигналов на инвертирующем и не инвертирующем входах дифференциального усилителя на его выходе возникает так называемое напряжение ошибки фокусировки (A+C)−(B+D), сигнал рассогласования фокусировки FER, который подается на приводной механизм, перемещающий фокусную линзу вниз или вверх, обеспечивая точную фокусировку луча.

Сигнал рассогласования (ошибки) фокусировки FER может проходить еще одну ступень усиления и коррекции. FER является базовым сигналом ошибки фокусировки. FE является скорректированным сигналом FER. Такая корректировка компенсирует неравномерное освещение фотодетекторных пар, вызванное ошибками радиального трекинга.

Если в процессе воспроизведения лазерный луч точно следует по дорожке записи КД, то FE=FER. В фазе поиска фокуса сигнал ошибки фокусировки не используется и отключается соответствующей схемой.

Слайд 27 Рис. 18 Лучи и сигналы на фотодетекторах

Точную фокусировку лучей

Рис. 18 Лучи и сигналы на фотодетекторах

Точную фокусировку лучей

Если луч сфокусирован точно на поверхности компакт-диска, отраженный луч на фотодатчиках имеет форму круга, если перед или за поверхностью - форму эллипса. Сигналы с фотодатчиков предварительно усиливаются, и по разности сигналов (A+C) и (B+D) определяется ошибка фокусировки FE (Focus Error). При точной фокусировке сигнал FE равен нулю.

Два боковых луча попадают на датчики E и F. Они используются для отслеживания прохождения основного луча по считываемой дорожке (треку).

Слайд 28 Рис.19 Принцип отслеживания трека:

а) точное прохождение луча по треку;

Рис.19 Принцип отслеживания трека:

а) точное прохождение луча по треку;

Разность сигналов E и F определяет ошибку трекинга (отслеживания дорожки) TE (Tracking Error).

Суммарный сигнал с датчиков A, B, C и D представляет собой высокочастотный (RF) сигнал (>4 МГц) в формате EFM (Eight-to-Fourteen Modulation). Он содержит закодированную информацию и дополнительные данные.

Слайд 29 Детектор точной фокусировки (FOK-детектор)

Входной информацией для FOK-детектора является средний уровень постоянного

Детектор точной фокусировки (FOK-детектор)

Входной информацией для FOK-детектора является средний уровень постоянного

В схеме соответствующего компаратора

определяется уровень постоянного сигна-

ла. Сигнал с компаратора подается для

обработки на СМП, который и распознает

состояние «фокус» (луч сфокусирован

точно на информационной поверхности

диска).

Контроль функций с постоянным уровнем

возможен также и в режиме «стоп»

(Рис.15).

Слайд 30 Детектор прохождения нуля (FZC)

- В состоянии «стоп» детектор прохождения нуля «подпирается»

Детектор прохождения нуля (FZC)

- В состоянии «стоп» детектор прохождения нуля «подпирается»

- Это необходимо для того, чтобы в момент, когда сигнал FZC становится равным 0, согласованно подключалось напряжение сигнала ошибки фокусировки, который отключен в фазе поиска фокуса, и приводилась в действие схема компенсации погрешности фокусировки.

При достижении области правильной фокусировки возрастает уровень информационного сигнала и соответственно поднимается средний уровень постоянного сигнала.

Сервосистема отслеживания лазерного луча (радиального трекинга)

На Рис.18 показан принцип действия системы радиального трекинга. В проигрывателях КД применяется метод трех световых пятен (см. Рис.13). Он основан на разделении основного лазерного луча, проходящего через дифракционную решетку, на три отдельных луча, имеющих незначительное расхождение. Это лучи разных порядков. В проигрывателе используются основной луч для считывания информации и два дополнительные луча первого порядка для отслеживания трека. Мощность дополнительных лучей составляет 25% от мощности основного.

Световые пятна, поступающие с фотодатчиков Е и F, используются для генерации сигнала рассогласования при отслеживании TER, который аналогичен сигналам рассогласования фокусировки FER.

Слайд 31- Центральное (основное) световое пятно используется для формирования как сигнала фокусировки, так

- Центральное (основное) световое пятно используется для формирования как сигнала фокусировки, так

- Два боковых луча располагаются впереди и позади основного луча с небольшим смещением одного луча вправо, а другого − влево от основного. Сигнал рассогласования этих двух лучей, являющийся результатом сравнения сигналов с датчиков Е и F воздействует на привод отслеживания, вызывая при необходимости исправление положения главного лазерного луча.

- В большинстве звукоснимателей ползункового типа используется катушка радиального трекинга, которая перемещает только объектив, восстанавливая радиальный трекинг. Весь же узел звукоснимателя в радиальном направлении перемещается с помощью двигателя.

Слайд 32 Усилитель сигналов отслеживания

Уровней выходных сигналов, вырабатываемых боковыми фотодатчиками Е и F,

Усилитель сигналов отслеживания

Уровней выходных сигналов, вырабатываемых боковыми фотодатчиками Е и F,

- Для обеспечения симметрии напряжений датчиков Е и F, один из сигналов датчиков проходит установочный элемент, который обеспечивает равенство нулю выходного сигнала TER при нормальном отслеживании дорожки записи (баланс трекинга).

Сигнал одного из датчиков (датчика переднего луча) подается на схему сравнения через линию задержки. Необходимость временной задержки связана с тем, что схемы отслеживания требуют чтобы боковые лучи анализировали одну и ту же точку на диске, если даже эти лучи разделены оптической системой.

Зеркальный детектор

- Задачей зеркального детектора является сформировать сигнал, показывающий, находится ли главный луч на информационной дорожке или между дорожками, на так называемой зеркальной поверхности.

- Такая информация, отображаемая соответствующим импульсом опознавания, необходима, так как напряжение ошибки трекинга равно нулю и при следовании луча точно по дорожке записи, и при его следовании по зеркальной поверхности. Сигнал опознавания при максимальном ВЧ-сигнале имеет высокий уровень (Н), а при минимальном – низкий (L).

Слайд 33 Детектор пересечения дорожек записи

Особенно большое значение имеет информация о считывании

Детектор пересечения дорожек записи

Особенно большое значение имеет информация о считывании

Подсчет пересеченных дорожек реализуется в детекторе пересечения дорожек, который вырабатывает из соответствующего напряжения ошибки трекинга прямоугольные импульсы различной ширины.

Количество пересеченных дорожек вычисляется в СМП, исходя из числа выходных импульсов детектора. СМП вырабатывает команды для управления радиальным приводом объектива (до 20 дорожек) и двигателем звукоснимателя, когда поиск занимает до 100 дорожек.

Слайд 34 Рис.22 Структурная схема современного DVD-проигрывателя

Цифровой СИ с выхода MPEG-2

Рис.22 Структурная схема современного DVD-проигрывателя

Цифровой СИ с выхода MPEG-2

В спец. конвертере интерполируются входные 8-битовые сигналы в 10-битовые.

Из цифрового транспортного потока яркостного сигнала Y исключаются СС (и другая служебная информация), а Сг и Сb преобразуются в цветоразностный сигнал С.

После удвоения частоты дискретизации (семплирования) сигналов Y и С, эти сигналы уже в формате 10 бит/27 МГц поступают на вход видео-ЦАП.

- Производится раздельная обработка аналоговых сигналов яркости Y и цветности С при помощи соответствующих фильтров.

Слайд 35 Рис.23 Блок-схема DVD-проигрывателей BBK DV911/DV311S/DV113 (Китай)

Рис.23 Блок-схема DVD-проигрывателей BBK DV911/DV311S/DV113 (Китай)

Слайд 36 Описание

- При включении происходит тестирование основных узлов. Проверяется положение концевых переключателей,

Описание

- При включении происходит тестирование основных узлов. Проверяется положение концевых переключателей,

- Двигателем следящей системы и шпиндельным двигателем (вращение диска), катушками фокусирующими и трекинга управляет микросхема U302 (ВА5954).

Сигналы А, В, С, D, E, F снимаемые с ФЭП обрабатываются в УВЧ микросхемы U301 (МТ1336), которая связана с ОП по интерфейсу DV34.

- Анализ поступившей информации, цифровая и аналоговая обработка видеосигналов и цифровая обработка сигналов звука, выработка управляющих сигналов и напряжений для сервопривода выполняется контроллером DVD — микросхемой U201 (МТ1379).

- К нему подключены микросхемы динамической синхронной памяти SDRAM U203, U204, flash-памяти U214 и ЭСППЗУ (EEPROM) U202. Сигнал изображения снимается непосредственно с выводов контроллера, а сигнал стереозвука формируется процессором U207 (CS4340).

Слайд 37 Рис.24 Тракт обработки ВЧ-сигнала (микросхема МТ1366). Драйвер привода DVD

Рис.24 Тракт обработки ВЧ-сигнала (микросхема МТ1366). Драйвер привода DVD

Слайд 38 Тракт обработки выходного сигнала оптического преобразователя

Основу тракта составляет микросхема U301 типа

Тракт обработки выходного сигнала оптического преобразователя

Основу тракта составляет микросхема U301 типа

- Входными сигналами для микросхемы U301 являются:

- сигналы от четырех фотоприемников (ABC D), считанные с поверхности лазерного

диска (выв. 97-100), из которых формируется поток данных с видео- и аудиоинфор-

мацией (A+B+C+D);

- инвертированные сигналы А, В, С, D (выв. 101-104), из которых формируются сигнал

ошибки фокусировки (А+В) - (C+D);

- сигналы с фотоприемников Е и F (выв. 115, 116), из которых вырабатывается сигнал

ошибки следования по центру дорожки и трекинга;

- сигналы ОР+, ОР- (выв. 71 и 72), пропорциональные напряжениям управления

шпиндельного двигателя (для обеспечения контроля его скорости вращения);

- сигнал с монитор-диода MD11 с ОП (выв. 124) — для обеспечения автоматического

управления током лазерного диода DVD;

- сигнал ШИМ PWMOUT2 (выв. 61) с декодера МТ1379 — для управления режимами

работы привода DVD;

- сигнал сброса URST (выв. 60) формируется с помощью микросхемы U205 (HCU04);

- сигналы интерфейса SDATA, SDEN, SCLK (выв. 56, 58 и 59) обмена данными с

контроллером DVD;

- сигналы с концевого переключателя положения лотка (выв. 47 и 48) — при закрытом

(TRIN) и открытом (TROUT) состояниях;

- сигнал исходного положения ОП (в начале диска) — LIMIT (выв. 49).

Слайд 39- Микросхема U301 формирует следующие выходные сигналы:

- с выв. 125 и

- Микросхема U301 формирует следующие выходные сигналы:

- с выв. 125 и

диодов DVD или CD;

- с выв. 52 снимается сигнал ШИМ IOA — для автоматической регулировки тока

лазера DVD;

- с выв. 6 и 7 снимаются противофазные высокочастотные сигналы RFON, RFOP,

используемые контроллером DVD для формирования цифрового звука и сигналов

изображения;

- с выв. 18, 20 и 21 снимаются сигналы ошибки фокусировки FEO, отклонения луча от

центра дорожки CSO и трекинга ТЕО, которые поступают на декодер для выработки

сигнала управления катушками фокусировки и трекинга;

- на выв. 19 формируется огибающая ВЧ сигнала RFL, которая используется для

контроля и обеспечения автоматической регулировки тока луча;

- с выв. 70 снимается опорное напряжение ОРО разгона или торможения шпиндель-

ного двигателя. Разница напряжений в виде сигнала ADIN используется для

контроля его скорости вращения;

- на выв. 53 формируется сигнал загрузки диска TRCLOSE, а на выв. 50 — сигнал

включения дежурного режима STBY (поступающий на силовой привод для

приостановки работы двигателей при отсутствии диска в дисководе);

- на выв. 15, 16 и 17 формируются опорные напряжения 1,4 В, 2 В и 2,8 В для питания

двигателей следящей системы, катушек трекинга и фокусировки.

Слайд 40 Драйвер привода DVD

Управление двигателями привода DVD, катушками фокусировки и

Драйвер привода DVD

Управление двигателями привода DVD, катушками фокусировки и

- Она включает в себя два канала силового привода катушек и два канала управления

двигателями.

- Микросхема питается напряжением 5 В (выв. 8, 9 и 21) и управляет

- шпиндельным двигателем (выв. 11, 12),

- двигателем следящей системы (выв. 17 и 18).

- Силовой привод для фокусирующей катушки выполнен на выв. 13 и 14, а для

трекинга — на 15 и 16.

- На выв. 26 поступает от декодера MPEG сигнал TRSO управления катушкой

трекинга, а на выв. 1 — сигнал FOSO включения катушки фокусировки.

- На выв. 5 поступает ШИМ сигнал DMSO включения и управления следящим

двигателем, а на выв. 23 — сигнал FMSO включения и управления скоростью

шпиндельного двигателя.

- На выв. 4 поступает опорное напряжение 1,4 В для корректировки положения луча

лазера по центру дорожки, путем корректировки скорости вращения следящего

двигателя.

- Схема загрузки выполнена в виде отдельной схемы на транзисторах V306, V307, V308, V309. Напряжение открытия лотка TROPEN поступает с контроллера DVD, а на закрытие (TRCLOUSE) — с микросхемы усилителя RF. Непосредственно сигнал загрузки/выгрузки снимается с коллекторов транзисторов V306 и V309.

Слайд 41 Рис.25 MPEG-1/2 и JPEG-декодер, сервоконтроллер, ТВ-видеопроцессор, декодер

цифрового звука и микроконтроллер

Рис.25 MPEG-1/2 и JPEG-декодер, сервоконтроллер, ТВ-видеопроцессор, декодер

цифрового звука и микроконтроллер

Слайд 42 Описание

Функции MPEG-1/2 и JPEG-декодеров, сервоконтроллера, телевизионного видеопроцессора, декодера цифрового звука, микроконтроллера

Описание

Функции MPEG-1/2 и JPEG-декодеров, сервоконтроллера, телевизионного видеопроцессора, декодера цифрового звука, микроконтроллера

Секция сервоуправления. Для управления двигателями и оптическим преобразовате-лем на микросхему U201 поступают следующие сигналы:

- сигнал слежения за траекторией движения луча по центру дорожки CSO (выв. 204);

- сигнал ошибки фокусировки FEO (выв. 205);

- сигнал ошибки трекинга ТЕО (выв. 203);

- напряжение, пропорциональное мгновенной скорости вращения шпиндельного

- двигателя ADIN (выв. 200);

- противофазные ВЧ сигналы RFIN, RFIP, считанные с диска (выв. 215, 216).

- Блок декодера MPEG формирует следующие выходные сигналы для управления двигателями привода DVD:

- на выв. 12 и 13 сигналы управления фокусирующей и трекинг-катушками FOSO и

TRSO, которые поступают на силовой привод;

- с выв. 14 снимается сигнал TROPEN для открытия лотка;

- с выв. 16 снимается ШИМ сигнал PWMOUT2 автоматической регулировки тока

лазера;

- с выв. 18 снимается ШИМ сигнал DMSO — для включения и управления следящим

двигателем (перемещение ОП по дорожкам диска);

- с выв. 19 снимается сигнал ШИМ FMSO — для включения и управления шпиндель-

ным двигателем.

Слайд 43- Секция микроконтроллера. Выполнена на основе RISC-микропроцессора, в составе микросхемы МТ1379Е_216.

- Секция микроконтроллера. Выполнена на основе RISC-микропроцессора, в составе микросхемы МТ1379Е_216.

выв. 75-86 и 93-101 — шины данных) с двумя банками памяти SDRAM U203, U204,

для временного хранения данных, обеспечивая скорость и качество декодирования.

- На выв. 22-27, 40-53 (адресная шина) и 31-39 (шина данных) организован 16-битный

интерфейс обмена с Flash-памятью U214. В ней хранятся исходные данные для

управления двигателями сервоустройств, реализован алгоритм взаимодействия

элементов при формировании звука и изображения, цифровой и аналоговой

обработки сигналов, меню OSD.

Энергонезависимая память (ЭСППЗУ или EEPROM) U202 связана с микроконтролле-ром по шине PC (выв. 65 и 67). Обмен происходит во время включения и выключения и обеспечивает порядок тестирования проигрывателя, после чего управление передается программе, хранящейся в Flash-памяти. Кроме того, в этой микросхеме хранятся пользовательские настройки и данные региональной защиты (зоны).

- Секция обработки видео- и аудиосигналов. Здесь происходит декодирование сохраненных в ОЗУ кадров потока цифровых данных и кодирование в формате 4:2:2.

- Композитный видеосигнал ПЦТС (чересстрочная развертка) формируется в PAL и

NTSC, снимается с выв. 168 и через ОУ Q216 поступает на разъем RCA.

- На выв. 170, 172, 173 формируются составляющие компонентного видеосигнала

YPbPc (прогрессивная развертка), которые через усилители Q213, Q220, Q214

поступают на разъем задней панели RCA. При программном переключении сигнала

на этих же выводах формируются аналоговые сигналы RGB, которые выводятся

через разъем SCART.

- С выв. 164 и 166 снимаются сигналы яркости и цветности Y и С, которые выводятся

через разъем S-VIDEO.

Слайд 44- Декодер звукового сигнала поддерживает форматы цифрового, 2-х канального стерео и окружающего

- Декодер звукового сигнала поддерживает форматы цифрового, 2-х канального стерео и окружающего

- Здесь используется стандартный входной интерфейс l2C и выходной цифровой

выход S/PDIF (выв. 153).

- С выв. 183 (PSLRCK), 184 (PSBCLK), 181 (PSDATO), 180 (PMCLK) и 151 (ACLK)

микросхемы U201 снимаются синхросигналы и данные, которые используются для

формирования аналогового стереосигнала во внешнем стереопроцессоре.

- К выв. 152 подключается вход микрофона для режима "караоке".

- На выв. 158 формируется сигнал RESET для стереопроцессора.

- Состояние выв. 157 (лог. "1" или "О") определяет наличие микрофона на микрофон-

ном входе.

- Секция контроля и состояния

- К выв. 186 и 187 U201 подключен кварцевый генератор на элементах U205 и Х201,

который стабилизирует частоту внутреннего генератора 27 МГц.

- На выв. 188 устанавливается напряжение RESET.

- Протокол управления ОП и усилителем ВЧ реализован с помощью 3-х проводной

шины SPI — выв. 195, 196, 197 (SDATA, SDEN, SCLK).

- К выв. 71 подключен выход ИК приемника ДУ, а к выв. 62, 63 и 64 (DST,DCK, DAT) —

матрица клавиатуры передней панели.

- К выв. 73 RXD и 74 TXD подключается внешний программатор flash-памяти, сигналы

которого вводятся через разъем XS202.

Слайд 45 Рис.26 Декодер звукового сигнала CS4340

Рис.26 Декодер звукового сигнала CS4340

Слайд 46 Звуковой тракт

Аналоговый звуковой сигнал формируется микросхемой U207 (CS4340) (Рис.26). На нее

Звуковой тракт

Аналоговый звуковой сигнал формируется микросхемой U207 (CS4340) (Рис.26). На нее

- RESET — начального сброса (выв. 1);

- SDATAO — данных (выв. 2);

- SBCLK — тактовый сигнал для управления интерфейсом звукового канала (выв. 3);

- SLRCK — сигнал переключения правого и левого каналов (выв. 4);

- SACLK — сигнал опорной частоты для работы стереодекодера (выв. 5);

- NUTEC — сигнал паузы (выв. 16).

Микросхема питается напряжением 5 В (выв. 14).

Аналоговые звуковые сигналы правого и левого каналов снимаются с выв. 12 и 15 U207. Отсюда сигналы через ОУ U219 поступают на разъемы RCA(JK201).

- Ключи на транзисторах Q205, Q206 и Q219, управляемые сигналом MUTE-1 (формирует узел на транзисторах Q211, Q212, Q218, Q219) служат для блокировки звука. ОУ U220 формирует звуковой сигнал для сабвуфера.

Слайд 47 DVD-рекордер

Рис.27 Упрощенная блок-схема записывающего DVD-проигрывателя

Аудио

АЦП

DVD-рекордер

Рис.27 Упрощенная блок-схема записывающего DVD-проигрывателя

Аудио

АЦП

Слайд 48 Описание

Рекордер состоит из транспорта (Drive), блока кодера/декодера сигналов звука и изображения

Описание

Рекордер состоит из транспорта (Drive), блока кодера/декодера сигналов звука и изображения

Входной интерфейс осуществляет прием, коммутацию и преобразование в цифровую форму сигналов от различных источников. Здесь на вход рекордера поступают аналоговые аудио- и видеосигналы. Но, как правило, есть и цифровые входы различных форматов.

Аналоговые сигналы поступают на AV-коммутатор (AV SW), с выхода которого подаются: видеосигнал - на мультистандартный декодер и затем - на видео-АЦП; звуковой - на аудио-АЦП.

Блок кодека (Codec unit) осуществляет кодирование (в режиме "запись") цифровых сигналов звука и изображения, поступивших на него с интерфейса (A/V input unit) и их мультиплексирование (объединение) в единый транспортный цифровой поток. Кроме того, кодек производит обратное преобразование (декодирование) транспортного потока для контроля записываемых на диск сигналов (в режиме "запись"), а в "воспроизведении" он переводит в аналоговую форму считанные с диска сигналы видео и аудио.

В зависимости от выбранного режима работы DVD-рекордера кодеры звука и изображения секции Codec unit осуществляют их компрессию по различным алгоритмам. Например. видео - либо по алгоритму MPEG-2 (подвижная картинка), либо - MPEG-1 (статичная).

Со звуком возможны 3 варианта кодировки: линейная РСМ (без компрессии данных) и два вида обработки со сжатием MPEG и Dolby Digital. Причем звук может быть и моно, и стерео, и многоканальным.

Слайд 49Во многих моделях рекордеров есть и цифровой вход. Сигналы звука и изображения

Для контроля сигнала при записи и в режиме "воспроизведение" выходной сигнал с промежуточного буфера поступает на интерфейс A/V output unit, где преобразуется в аналоговую форму.

В режиме "запись" выходной сигнал буфера направляется на вход четвертого блока DVD-рекордера - DVD-транспорт Drive, в состав которого, помимо самого сервопривода и оптической головки. входят также схемы коррекции ошибок и модулятора/демодулятора интенсивности лазерного луча.

На вход схемы коррекции ошибок (Error correction processing) от кодека идет мультиплексированный транспортный поток, который в соответствии со стандартом на DVD-Video подвергается процедуре помехоустойчивого кодирования (добавлению контрольных битов и перемежению). Затем этот цифровой поток в блоке Modulation/Demodulation модулируется методом "8/16", и полученный при этом сигнал в формате DVD-Video используют для изменения мощности излучения лазера.

Непосредственное управление лазером осуществляется при помощи специальной схемы - Laser power control, которая при записи играет роль мощного силового ключа, а в режимах "воспроизведения" и "стирания" стабилизирует излучение считывающего луча лазера (обычно мощность излучения здесь на порядок меньше, чем при записи).

Запись на диск осуществляется через универсальную оптическую головку Optical Head, которую схема сервопривода Servo направляет по спиральной рабочей дорожке, отштампованной на "болванке" DVD-R или DVD-RW. Чтобы записывающий луч лазера находился точно на этой дорожке, схема Servo непрерывно контролирует сигнал отраженного от поверхности диска лазерного луча. Для этого разностный сигнал фотодиодов оптической головки (величина которого пропорциональна ошибке трекинга) поступает на вход схемы сервопривода головки, которая и осуществляет оперативную коррекцию смещения луча.

Слайд 50 Типовые характеристики лазерных проигрывателей

DVD-проигрыватель лазерных дисков NAD T535

Выход S-Video

Композитный

Типовые характеристики лазерных проигрывателей

DVD-проигрыватель лазерных дисков NAD T535

Выход S-Video

Композитный

Выход HDMI

ИК-вход

Функции и особенности:

Воспроизводимые форматы дисков DVD-R, DVD-A, WMA, DVD-Video, DVD R, SVCD, CD, CD-R, CD-RW, SACD, VCD, MP3

Совместимость с PAL/NTSC

Модель пульта ДУ NAD DVD-9

Прогрессивная развертка На базе технологии DCDi от компании Faroudja

Число дисков 1

Поддержка протокола HDCP

Поддерживаемые разрешения на выходе HDMI 480p, 720p, 1080i, 1080p

Функция пометки сцен

Возобновление воспроизведения

Общие:

Габаритные размеры (ШхВхГ) 428,5 х 73 х 300 мм

Масса 3,9 кг

Масса с упаковкой 5,8 кг

- HDMI-коммутация;

- Скейлер Faroudja с технологией DCDi;

Поддержка (1080р) DVD-V, DVD-A, DVD R, DVD-R, VCD, SVCD, SACD, CD, CD-R, CD-RW

Частотная характеристика (частота дискретизации 96кГц, DVD) 20 Гц - 44 кГц (-1 дБ)

Частотная характеристика (SACD) 20 Гц - 50 кГц (-3 дБ)

Отношение сигнал/шум (Видео) 90 дБ

Отношение сигнал/шум (Аудио), DVD >95 ("А"-взвешенное) дБ

Коэффициент нелинейных искажений < 0.002 (аудио, 0 дБ, 1 кГц) %

Уровень выходного аудиосигнала 2 (RMS) В

Динамический диапазон 90 (аудио) дБ

Входы/Выходы:

Цифровой коаксиальный (SPDIF) выход 1 RCA

Цифровой оптический выход

Есть RS232 порт

Есть Компонентный видеовыход 3 RCA

Слайд 51 HDD/DVD рекордер Xoro HVR 5500

запись на встроенный жесткий диск емкостью

HDD/DVD рекордер Xoro HVR 5500

запись на встроенный жесткий диск емкостью

или диски DVD R/RW с различной компрессией,

редактирование записанного материала,

просмотр материала во время его записи,

порты USB и FireWire для видео захвата и копирования с внешних устройств,

встроенный декодер DD5.1 и 5.1 аудио выход,

поддержка прогрессивной развертки

Запись на жесткий диск 160 Гб и диски DVD R(W) .

Воспроизведение всех форматов, включая MPEG4 (DivX,XviD).

Функция Timeshift - просмотр передачи во время ее записи .

Перезапись материала с жесткого диска на DVD R(W) диски .

Встроенный декодер многоканального звука Dolby Digital 5.1.

Порты USB и FireWire для записи с внешней цифровой периферии

Высококачественный видео выход с поддержкой прогрессивной развертки.

Слайд 52 Blu-ray проигрыватель модели NAD M56

Blu-ray проигрыватель модели NAD M56

Слайд 53 Голографические диски HVD

Общие сведения о голографических дисках

Работы по

Голографические диски HVD

Общие сведения о голографических дисках

Работы по

Ряд компаний, например NTT и Optware в Японии, InPhase Technology в США, имеют законченные разработки с голографическими дисками (Holographic Versatile Disc - HVD

многоцелевые голографические диски) и картами (Holographic Versatile Card - HVC).

- На рынке HVD существуют две конкурирующие технологии голографической записи: от фирм Optware (Япония) и Inphase Techologies (США).

За Optware стоят CMC Magnetics, Fuji Photo Film, Nippon Paint, Pulstec Industrial Toagosei, Toshiba, Panasonic, Intel Capital и Sony.

- За Inphase Techologies — Hitachi-Maxell, Bayer MaterialScience и Imation.

Слайд 54 Достоинства голографической памяти

- высокая плотность записи и большая скорость чтения;

-

Достоинства голографической памяти

- высокая плотность записи и большая скорость чтения;

-

- высокая точность воспроизведения страницы;

- низкий уровень шума при восстановлении данных;

- неразрушающее чтение;

- длительный срок хранения данных - 30-50 и более лет;

конкурентоспособность с другими оптическими технологиями.

Безопасность данных

При голографическом «чтении» невозможно получить прямой доступ к носителю, т.к. данные находятся в толще носителя.

Каждый голографический накопитель снабжен особой микросхемой, в которую занесена информация о размещении данных на диске.

- Нанесены особые метки, считывание и распознавание которых необходимо. Они расположены глубже, с определенными координатами. Для их чтения требуется лазер с иной длиной волны, которым не оснащаются обычные приводы.

Длина волны, используемая для записи в голографических приводах лазера, варьирует в диапазоне от 403 до 407 нм.

Преимущества перед Blu-ray

- больший объем: 1,6 Тб против 50 Гб;

- большая скорость записи/считывания информации: 120 МБ/cек. против 26 МБ/сек;

- длительный срок службы (до 50 лет).

Слайд 55 Характеристики HVD-дисков и приводов

Inphase-Techologies (http://www.inphase-technologies.com:

- Объём - до 1,6 Тбайта

Характеристики HVD-дисков и приводов

Inphase-Techologies (http://www.inphase-technologies.com:

- Объём - до 1,6 Тбайта

- Плотность записи - 350 (и даже 515) Гбит на квадратный дюйм.

- Скорость записи - считывания информации - до 960 Мбит/с (от 160,640 Мбит/с).

Запись или считывание 1 миллиона бит за раз.

- Скорость случайного доступа в режиме чтения — 200 мс.

- Диаметр диска - 5,25 дюйма (130 мм, на 10 мм больше обычных CD).

- Толщина диска - 3,5 мм (основание -1 мм, записывающий слой 1,5 мм, защитный - 1).

- Длина волны лазера — 405 нм (синий). Носители поддерживают 400-410 нм.

- Длительность хранения информации - 50 лет.

- Диск размещен в защитном картридже.

Optware (http://www.optware.co.jp/english/index_tech.htm):

- Применен метод поляризованной коллинеарной голографии (оба луча, опорный и

информационный, проходят через одну линзу, а их лучи по разному поляризованы).

Это дает совместимость с предыдущими CD за счет применения красного лазера для

управления сервоприводом. Такая оптическая система компактнее классической.

- Объём — до 3,9 Терабайт (100, 200, 500,затем и 3,9 Тб при расстоянии между

центрами перекрывающихся голограмм 18, 13, 8 и 3 мкм соответственно).

- Диаметр диска — 120 мм (как у обычных CD).

- Длина волны лазера — 532 нм (зелёный) для данных и 650 нм (красный) для

сервосистемы и для чтения предыдущих форматов оптических дисков.

- Размер страницы данных на пространственном световом модуляторе — 3 мм,

размер одного пикселя страницы — 13,7 мкм.

- Диаметр страницы данных на носителе — 200 мкм.

- Диск размещен в защитном картридже.

Слайд 56 Технология хранения информации

- Страницы данных записываются на CD способом, схожим с

Технология хранения информации

- Страницы данных записываются на CD способом, схожим с

- Для хранения данных применяются не плоские голограммы, а объемные, занимающие

некоторую толщину фоточувствительного слоя диска. Это не послойное хранение

информации! Вся информация записана в одном фоточувствительном слое диска!

- Записанные на диск страницы не являются голограммами в полном смысле этого слова.

На диске фиксируется плоская необъёмная световая информация, сфокусированная

линзой. А запись сфокусированной страницы происходит, как и запись голограмм, за

счёт интерференции, что даёт право называть записанную информацию объёмной

голограммой плоского светового фронта.

- У объёмной голограммы есть способность к мультиплексированию (которого нет у

обычных плоскостных голограмм). Мультиплексирование (МП) - это способность хранить

несколько разных слепков данных практически в одном и том же объёме записывающего

вещества. (За счет изменения угла наклона прожигаемых поперёк объёмного фотослоя

плоскостей, являющихся элементарными кирпичиками записываемой информации (т.н.

брэгговских плоскостей). Т.е для записи или считывания той или иной страницы дан-

ных достаточно изменить лишь угол подсветки голограммы.

- Существуют еще два способа: за счёт изменения длины волны и за счёт сдвига фазы

опорного луча. Но требуют сложных оптических систем и толстых (d = неск. мм) носит.

- Разработаны ещё три метода МП: сдвиговое; апертурное; корреляционное.

- Сдвиговое и апертурное мультиплексирование используют сферический опорный

пучок, а корреляционное — пучок еще более сложной формы.

- Для еще более высокого уплотнения кроме МП страниц применяется наложение книг.

Суть в том, что МП массивы страниц (книги) записываются внахлёст друг на друга (см.

Рис.28) Но с увеличением количества записанных страниц, и плотности наложения книг

общая прозрачность голограммы падает. Это дает ограничение по плотности записи.

Слайд 57 Рис.28 Наложение книг : запись внахлёст МП - массивов страниц (книги)

Рис.28 Наложение книг : запись внахлёст МП - массивов страниц (книги)

Еще одним плюсом описываемой технологии является возможность удерживать точность оборудования на приемлемом для массового изготовления уровне.

Страницы информации после их формирования уменьшаются чисто оптическим способом — всего лишь с помощью линзы, а при восстановлении подобной же линзой увеличиваются до размера считывающего устройства.

- Голографический способ хранения позволяет значительно повысить скорость доступа, поскольку обращение для чтения или записи происходит единовременно ко всей странице данных, а каждая такая страница может содержать до миллиона бит и более.

Слайд 58 Запись и считывание голограммы оптического диска (Рис.29)

Запись бинарных данных в голограмму:

1.Лазерный

Запись и считывание голограммы оптического диска (Рис.29)

Запись бинарных данных в голограмму:

1.Лазерный

абсолютно одинаковую длину волны λ и поляризацию.

2.Первый луч (информационный) проходит сквозь пространственный световой модулятор

(ПМС) - плоский трафарет, где прозрачные ячейки соответствуют «1», а непрозрачные –

«0». Этот луч, фокусируясь линзой, падает на фоточувствительный слой диска.

3.Второй (опорный) луч под некоторым углом направляется в ту же область диска, куда

падает первый луч, чтобы они пересеклись в толщине фоточувствительного слоя. Пос-

кольку лучи имеют одинаковую λ и поляризацию, то происходит интерференция

(сложение амплитуд волн), в результате которого в местах, где фазы световой волны

совпали, амплитуды волн увеличились и прожгли фоточувствительный слой (брэгговские

плоскости поперёк фоточувствительного слоя). Размер плоскостей определяется разме-

ром ячейки трафарета, уменьшенным фокусирующей линзой, толщиной фоточувстви-

тельного слоя и углами обоих лучей по отношению к фоточувствительному слою. В

результате с обратной стороны голограммы рассеивается световой фронт картинки

трафарета, как будто он идёт непосредственно от него.

Считывание данных из голограммы:

1.Опорный лазерный луч (той же λ и с того же угла, что и в записи) падает на голограмму.

2.Отражаясь от полупрозрачных зеркал, образованных брэгговскими плоскостями голограммы, луч рассеивает с обратной её стороны световой фронт, содержащий сфокусированное изображение трафарета, который был записан на неё ранее.

3.Рассеянный световой фронт трафарета фокусируется линзой на массиве датчиков и переводится в цифровой код (При воспроизведении настоящей голограммы световой фронт не фокусируют).

Слайд 59 Отличие метода поляризованной коллинеарной голографии (Optware)

от классической технологии (Inphase

Отличие метода поляризованной коллинеарной голографии (Optware)

от классической технологии (Inphase

Рис.29 Методы голографической записи Optware и Inphase Technologies

Слайд 60 Рис.30 Еще одна версия голографической записи

- За счёт того, что у

Рис.30 Еще одна версия голографической записи

- За счёт того, что у

- Красный лазер (650 нм), отвечающий за работу сервопривода (фокусировку) может использоваться для чтения обычных дисков, то есть сохраняется обратная совместимость устройства с прежними стандартами CD и DVD.

Слайд 61 Рис.31 Схема записи голограммы по методу Optware

Рис.31 Схема записи голограммы по методу Optware

Слайд 62 Описание

Совмещающий оптический вращатель, состоящий из двух частей и стоящий непосредственно перед

Описание

Совмещающий оптический вращатель, состоящий из двух частей и стоящий непосредственно перед

- В методе Optware применено мультиплексирование пикселей одной страницы вместо мультиплексирования самих страниц, как это делается у Inphase Technologies.

Рис.32 Диск Optware в разрезе

Слайд 63 Рис.33 Чертёж диска Inphase Technologies

Компоненты и материалы (Optware)

В качестве

Рис.33 Чертёж диска Inphase Technologies

Компоненты и материалы (Optware)

В качестве

Пространственные световые модуляторы - это массивы микрозеркал и ферроэлектри-ческих модуляторов, применяющихся в цифровых проекторах.

- Материал носителя информации - двухкомпонентная полимерная система. Первый формирует сетку, где растворен второй компонент, обладающий светочувствительными свойствами. При записи он под воздействием света полимеризуется, из-за чего возникает градиент концентрации неполимеризованного компонента, и начинается его диффузия. Образуется структура с переменным индексом отражения, колебания которого как раз и несут в себе записанную информацию.

Слайд 64 Info-MICA от компании NTT

В основу положена технология многослойной тонкопленочной

Info-MICA от компании NTT

В основу положена технология многослойной тонкопленочной

Емкость носителя (сто слоев) размерами с почтовую марку - 1 Gb.

Новая карта памяти была названа Info-MICA (Information-Multilayered Imprinted CArd),

так как ее многослойная структура похожа на структуру породы слюды. - В NTT полагают, что Info-MICA могут заменить другие устройства ROM.

Рассматривают их и как заменитель бумаги в качестве носителя информации.

Эти карты удачны для записи игр, музыки, кинофильмов и электронных изданий, т.к.

клонирование их пиратами затруднено.

Первые кард-ридеры и носители емкостью 1 Gb ($1-2) уже появились на рынке.

В планах выпуск Info-MICA ROM С = 10 Gb и разработка устройств записи/перезаписи.

Рис.34 Голографическая карта Info - MICA, её устройство чтения и относительный

размер кард - ридера

Слайд 65 Голографический диск из графена (GHD)

GHD разработали ученые из Технологического университета

Голографический диск из графена (GHD)

GHD разработали ученые из Технологического университета

Процесс изготовления материала для голографической записи начинается с изготовления взвеси оксида графена (GO) с водой, которую перемешивают с поливиниловым спиртом (PVA). Полученным флуоресцентным полимером покрывают стеклянную основу диска. Запись осуществляется высокоточным фемтосекундным лазером, который «стреляет» импульсами по несколько наносекунд на точку. В участках, подвергшихся воздействию лазера, полимер меняет свою структуру, превращаясь в низкокачественный графен.

Считывание информации осуществляется таким же лазером меньшей мощности, в паре с фотодетектором. Технология позволяет лазеру фокусироваться на нескольких слоях прозрачного

материала, поэтому возможна многослойная запись и считывание информации, а также изменение коэффициента преломления до нужных значений в каждой точке. Это и позволяет говорить о голографической памяти с высоким показателем плотности записи 0,2 Тб/см3. Для сравнения,

лучшие HDD сейчас

только приближаются к

показателю 0,16 Тб/см2.

Рис. 35 Принцип записи голограммы на графен

Презентация на тему Химический элемент - водород

Презентация на тему Химический элемент - водород Как, что и где покупают люди в интернете? Сергей Герштейн

Как, что и где покупают люди в интернете? Сергей Герштейн Индивидуальный планнаучно-исследовательской деятельности учителя

Индивидуальный планнаучно-исследовательской деятельности учителя INDOOR- возможности РГ Оникс по Украине.(Киев и регионы Украины).

INDOOR- возможности РГ Оникс по Украине.(Киев и регионы Украины). ИП Костромина Ю.Н. ТМ Соевая семья

ИП Костромина Ю.Н. ТМ Соевая семья Презентация на тему Библейские предания. Сотворение мира

Презентация на тему Библейские предания. Сотворение мира  Направление клиентских продаж

Направление клиентских продаж День семьи

День семьи По материалам пособия «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (М.: Просвещение, 2009 г.)

По материалам пособия «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (М.: Просвещение, 2009 г.) Networking и использование для этого профессиональных соцсетей

Networking и использование для этого профессиональных соцсетей Презентация на тему Психологический портрет личности: характер и темперамент

Презентация на тему Психологический портрет личности: характер и темперамент Презентация на тему Докучные сказки 3 класс

Презентация на тему Докучные сказки 3 класс Многообразие птиц

Многообразие птиц Борьба городов с сеньорати. Жизнь и быт горожан

Борьба городов с сеньорати. Жизнь и быт горожан THIS IS HOW WE LEARN IRREGULAR VERBS Useful tips

THIS IS HOW WE LEARN IRREGULAR VERBS Useful tips Управление технологическим процессом на животноводческом предприятии.

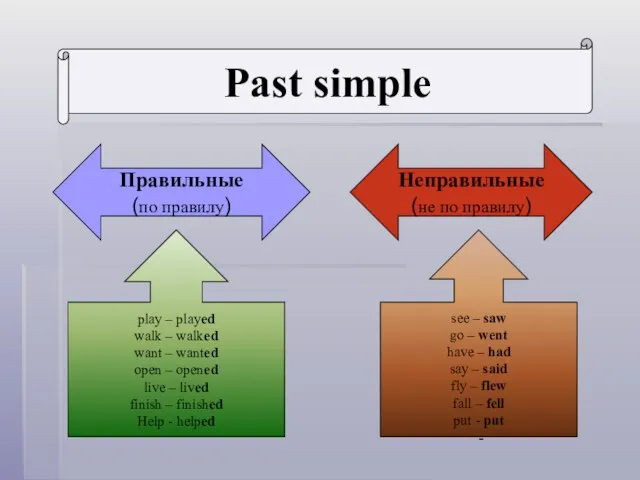

Управление технологическим процессом на животноводческом предприятии. Past simple

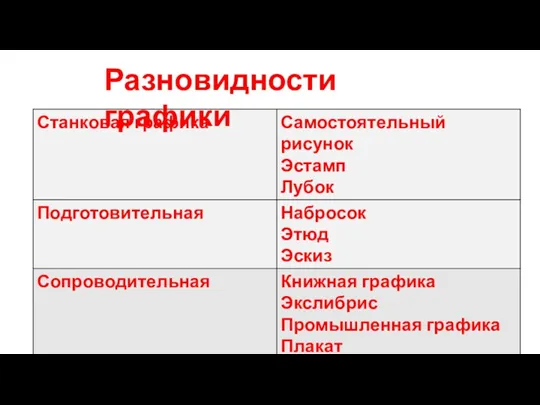

Past simple Графика

Графика Операционная система Андроид

Операционная система Андроид Политический процесс

Политический процесс Техносферная безопасность как комплексная научная и образовательная проблема

Техносферная безопасность как комплексная научная и образовательная проблема Презентация на тему Сокровища Земли под охраной человечества (4 класс)

Презентация на тему Сокровища Земли под охраной человечества (4 класс) Презентация на тему Формы опросника для авиационных грузов

Презентация на тему Формы опросника для авиационных грузов  Ученики 1 день

Ученики 1 день Урок 19

Урок 19 Нарушения строения артикуляционно апарата

Нарушения строения артикуляционно апарата Кружево листьев

Кружево листьев Зарождение и эволюция психики. Проблема сознания в психологии

Зарождение и эволюция психики. Проблема сознания в психологии