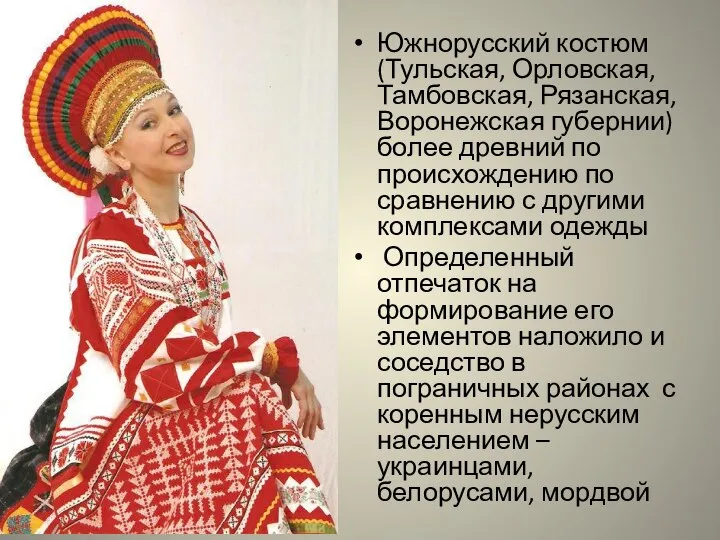

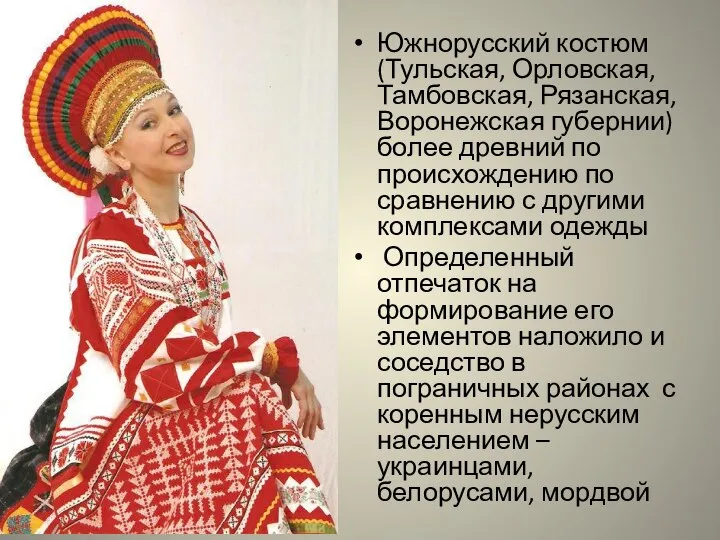

Слайд 2Южнорусский костюм (Тульская, Орловская, Тамбовская, Рязанская, Воронежская губернии) более древний по происхождению

по сравнению с другими комплексами одежды

Определенный отпечаток на формирование его элементов наложило и соседство в пограничных районах с коренным нерусским населением – украинцами, белорусами, мордвой

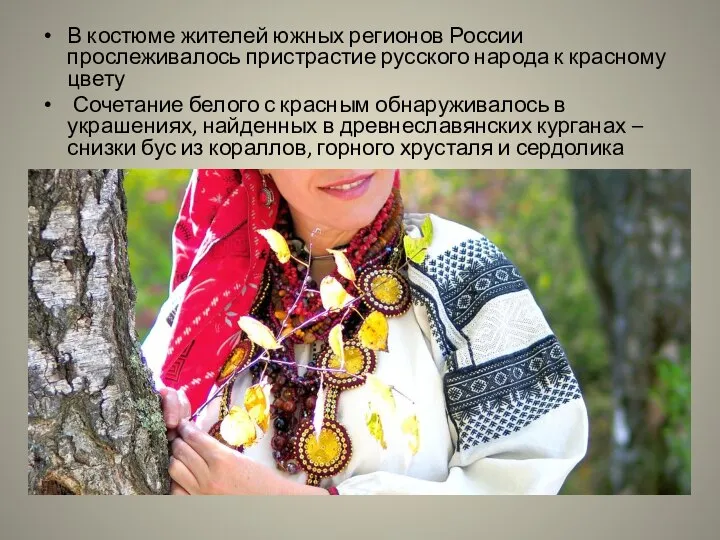

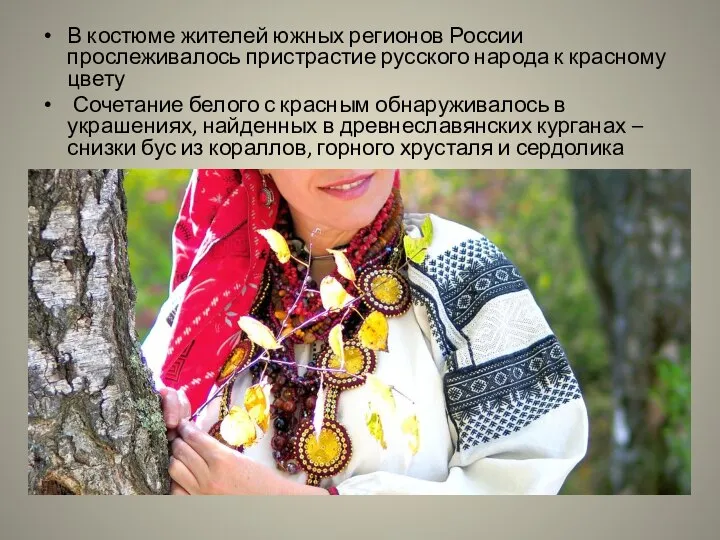

Слайд 3В костюме жителей южных регионов России прослеживалось пристрастие русского народа к красному

цвету

Сочетание белого с красным обнаруживалось в украшениях, найденных в древнеславянских курганах – снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика

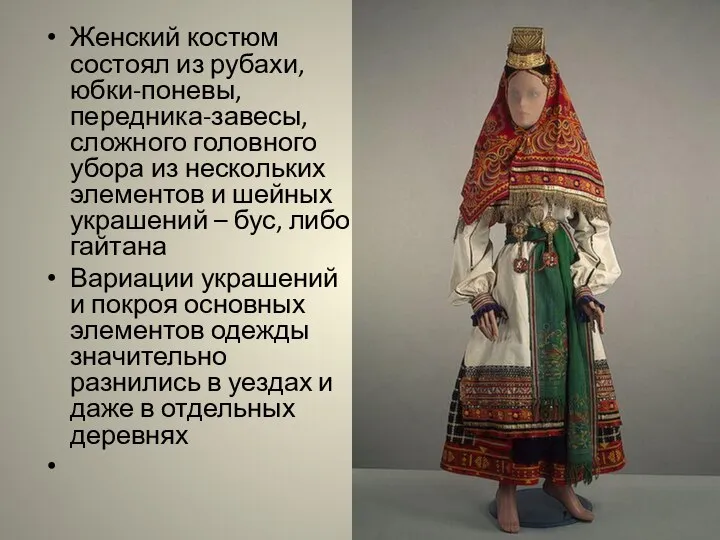

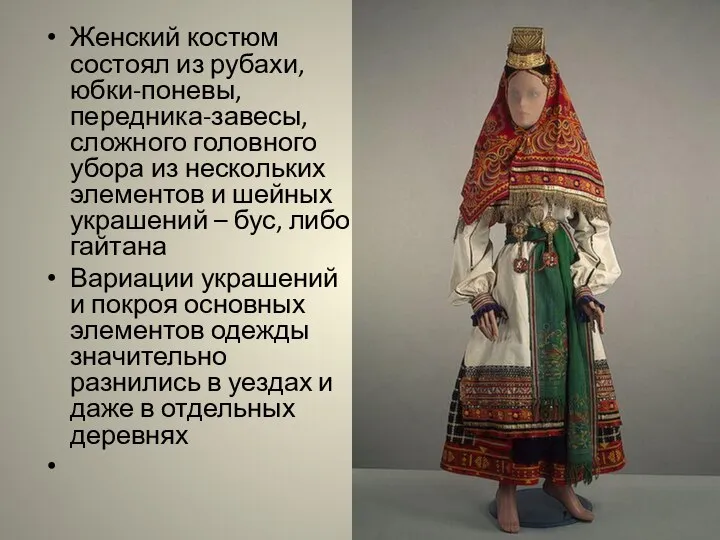

Слайд 4Женский костюм состоял из рубахи, юбки-поневы, передника-завесы, сложного головного убора из нескольких

элементов и шейных украшений – бус, либо гайтана

Вариации украшений и покроя основных элементов одежды значительно разнились в уездах и даже в отдельных деревнях

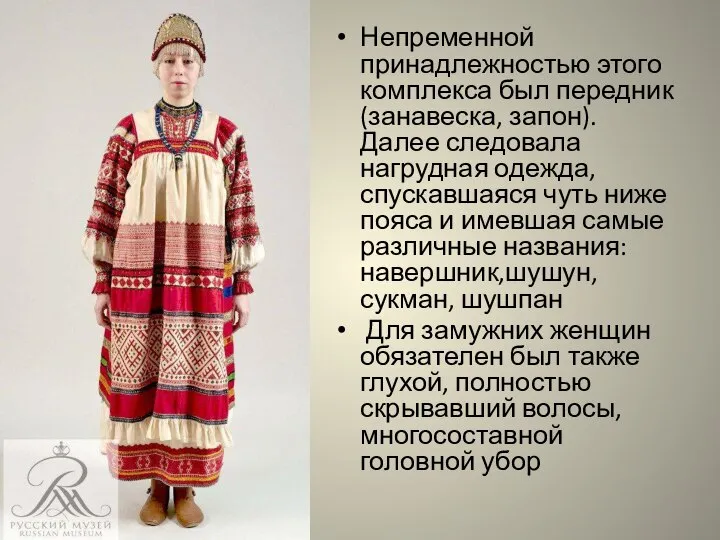

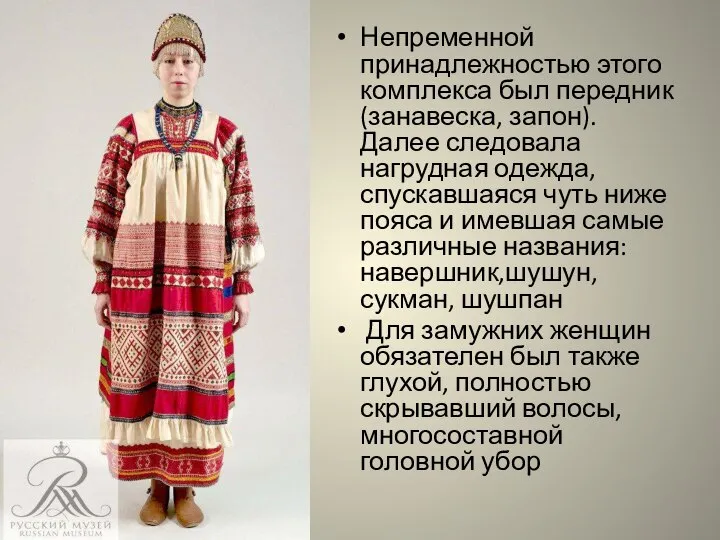

Слайд 5Непременной принадлежностью этого комплекса был передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда,

спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые различные названия: навершник,шушун, сукман, шушпан

Для замужних женщин обязателен был также глухой, полностью скрывавший волосы, многосоставной головной убор

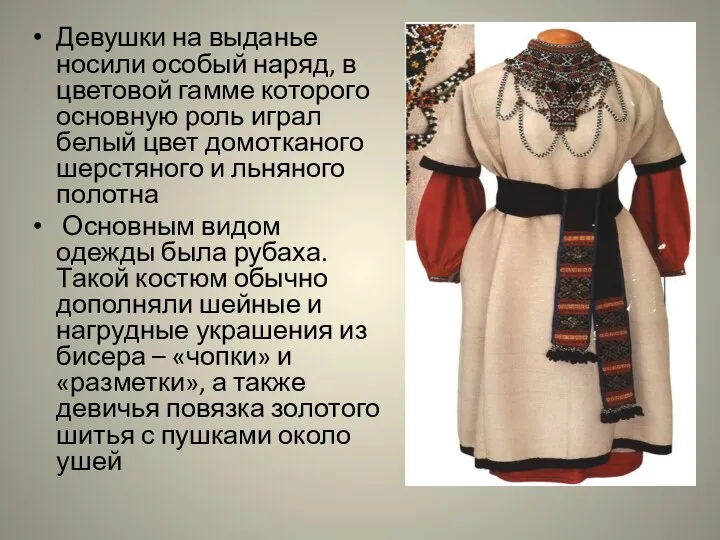

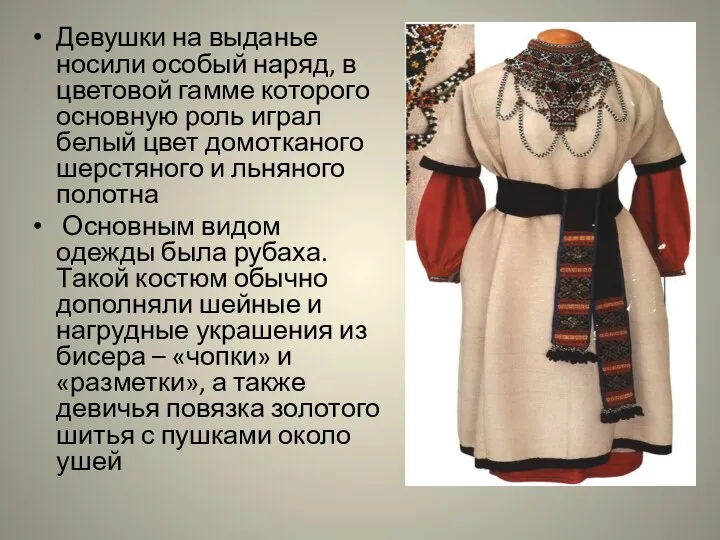

Слайд 6Девушки на выданье носили особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль

играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна

Основным видом одежды была рубаха. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера – «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотого шитья с пушками около ушей

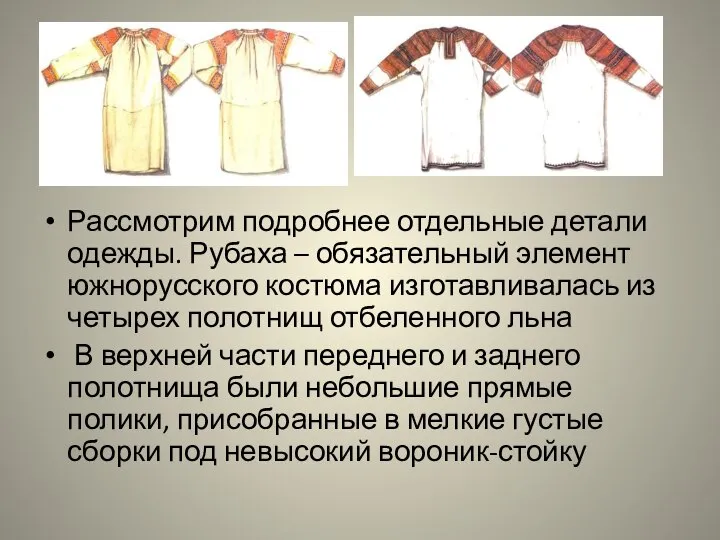

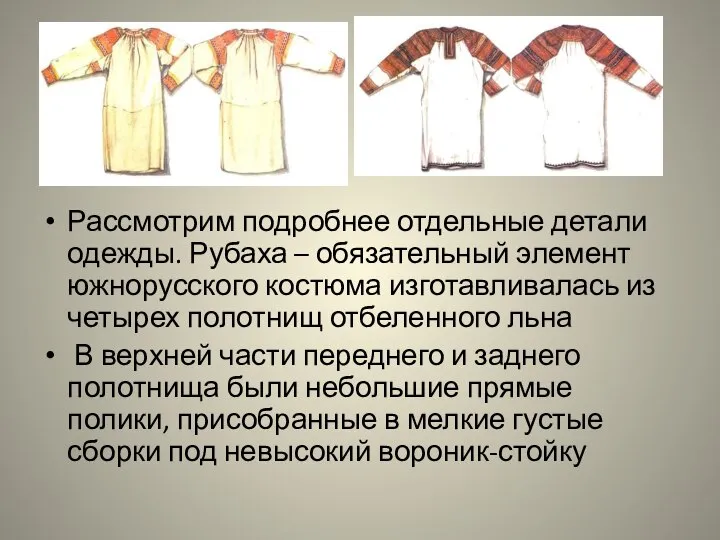

Слайд 7Рассмотрим подробнее отдельные детали одежды. Рубаха – обязательный элемент южнорусского костюма изготавливалась

из четырех полотнищ отбеленного льна

В верхней части переднего и заднего полотнища были небольшие прямые полики, присобранные в мелкие густые сборки под невысокий вороник-стойку

Слайд 8Прямые рукава, сшитые из цельных полотнищ кумачовой ткани, внизу собирали под неширокие

манжеты в мелкие сборки, зафиксированные с изнаночной стороны

Манжеты застегивались с помощью воздушных петель. Под рукава вшивались квадратные ластовицы

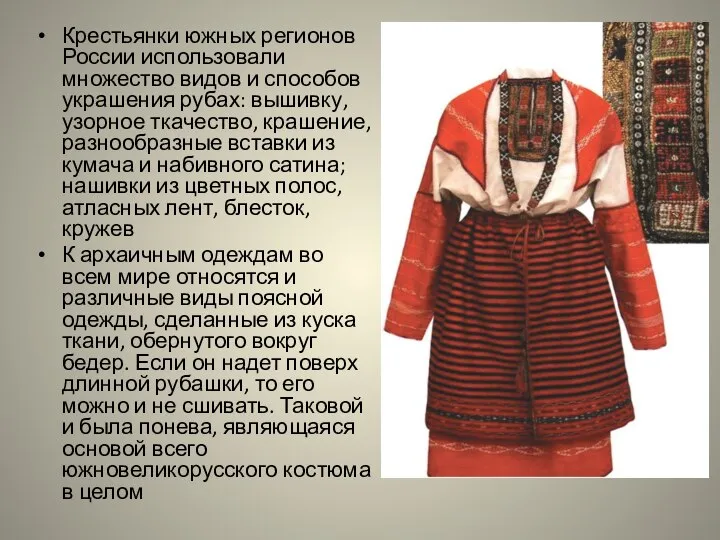

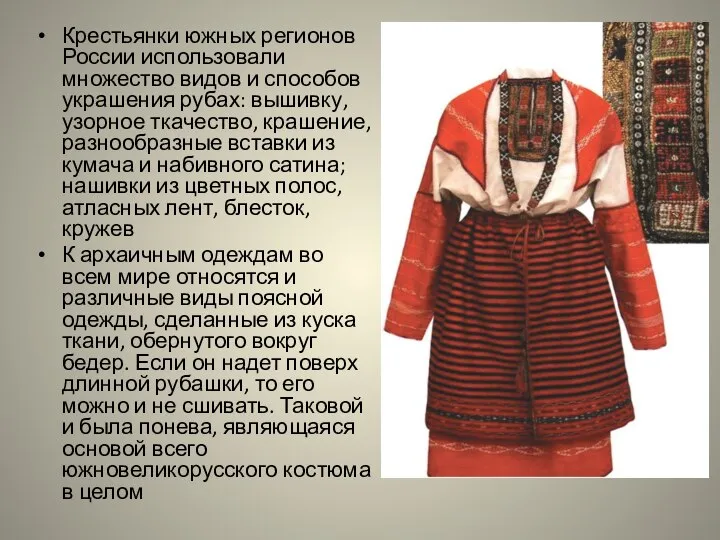

Слайд 10Крестьянки южных регионов России использовали множество видов и способов украшения рубах: вышивку,

узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, кружев

К архаичным одеждам во всем мире относятся и различные виды поясной одежды, сделанные из куска ткани, обернутого вокруг бедер. Если он надет поверх длинной рубашки, то его можно и не сшивать. Таковой и была понева, являющаяся основой всего южновеликорусского костюма в целом

Слайд 11 Наиболее древней была понева распашная, т. е. состоящая из трех полотнищ,

одно из которых располагалось сзади, а два других, пришитых к нему, по бокам. Спереди полотнища не сшивали, так как распашная понева надевалась непременно поверх длинной рубахи

В большинстве сел, распашные поневы носили с подтыком, т. е. поднимали полы и затыкали у пояса, чем достигали необычного эффекта пышности и статности женской фигуры

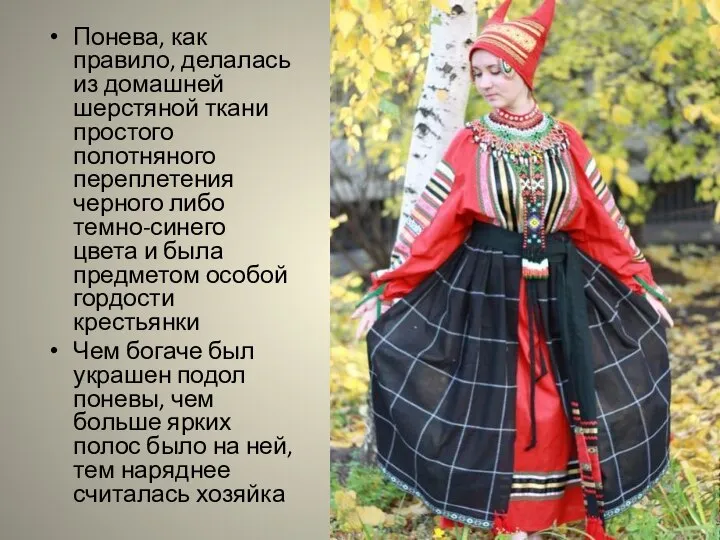

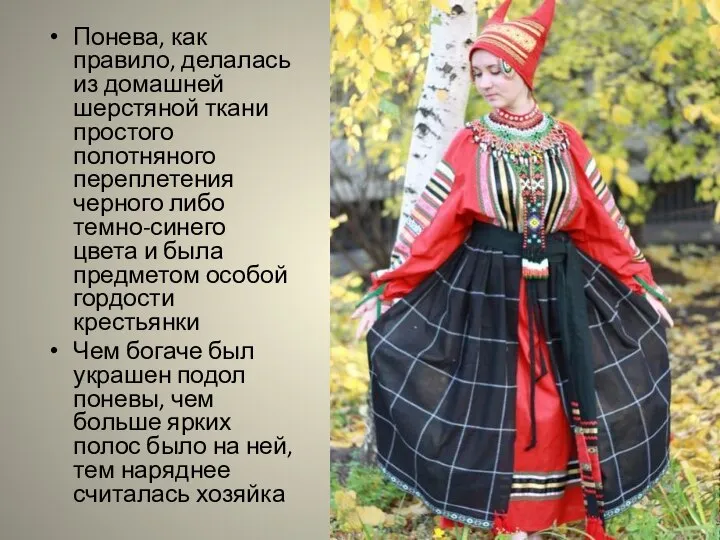

Слайд 12Понева, как правило, делалась из домашней шерстяной ткани простого полотняного переплетения черного

либо темно-синего цвета и была предметом особой гордости крестьянки

Чем богаче был украшен подол поневы, чем больше ярких полос было на ней, тем наряднее считалась хозяйка

Слайд 13В отдельных местностях богатые крестьянки кроме повседневной поневы имели до трех праздничных

понев

Самая богатая (семь нарядных полос) называлась «годовой», надевалась лишь по самым крупным религиозным праздникам, затем следовала «полугодовая» понева и самая скромная – «воскресная», которую надевали к обед не по воскресным дням

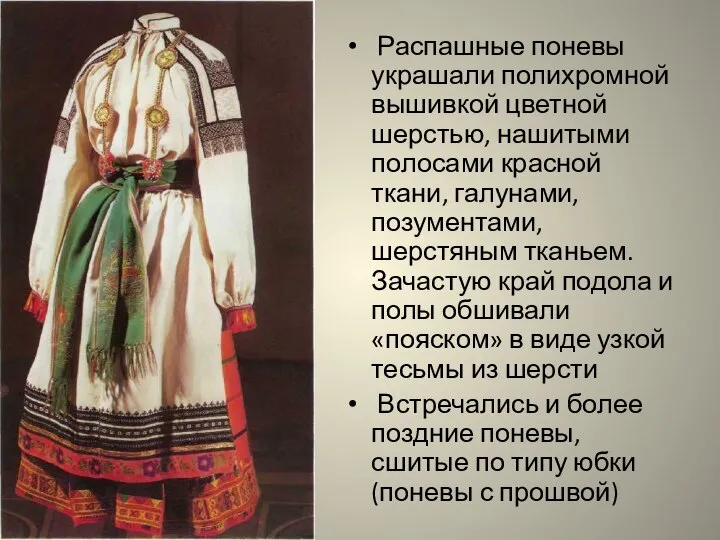

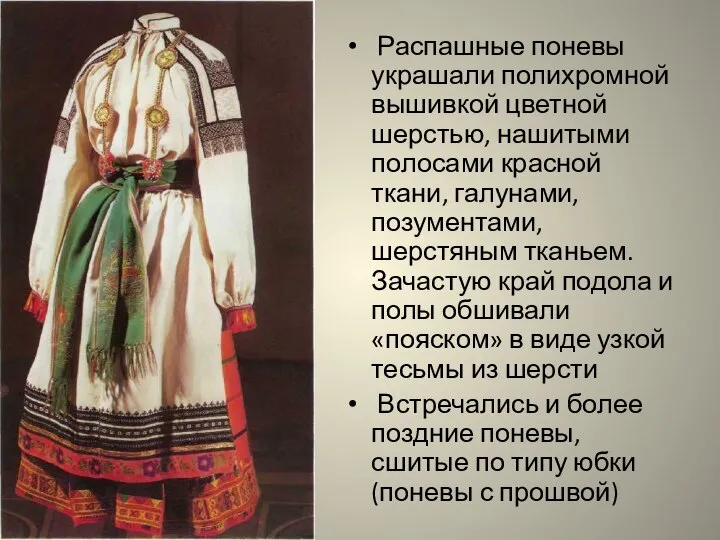

Слайд 14 Распашные поневы украшали полихромной вышивкой цветной шерстью, нашитыми полосами красной ткани,

галунами, позументами, шерстяным тканьем. Зачастую край подола и полы обшивали «пояском» в виде узкой тесьмы из шерсти

Встречались и более поздние поневы, сшитые по типу юбки (поневы с прошвой)

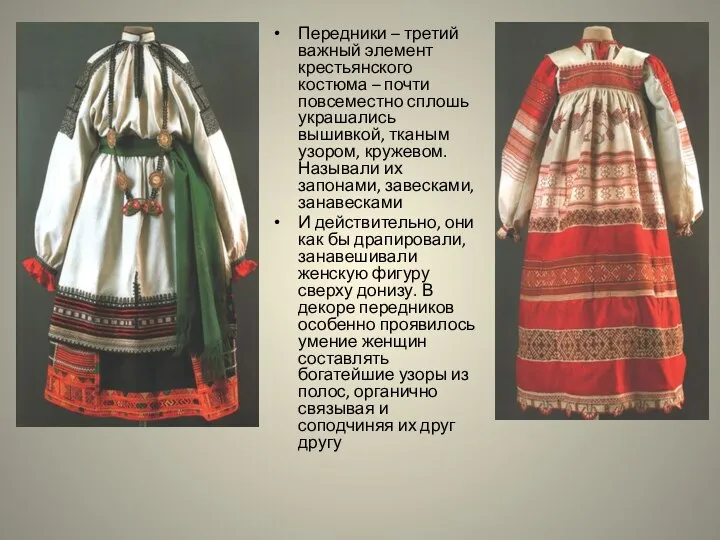

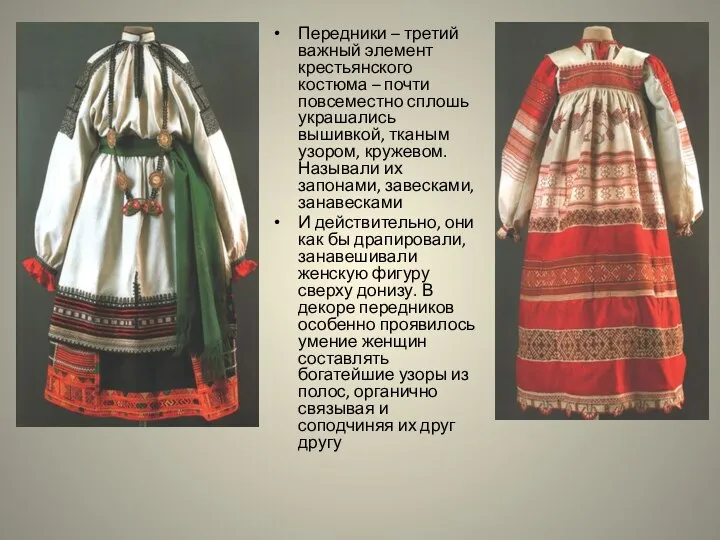

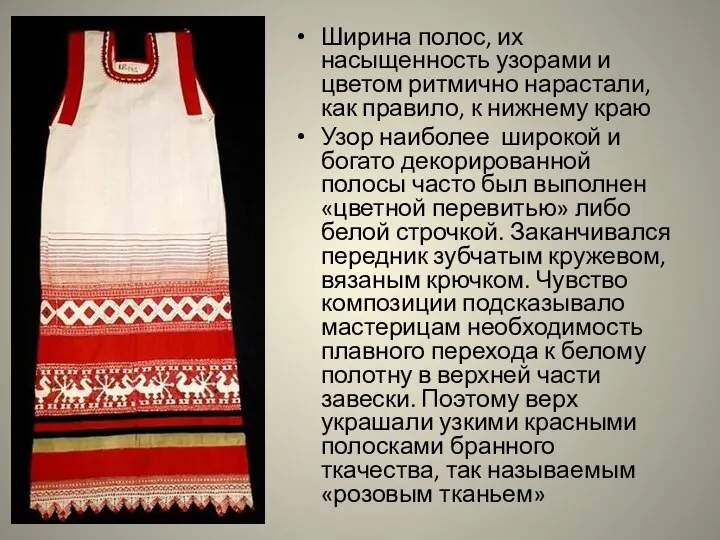

Слайд 15Передники – третий важный элемент крестьянского костюма – почти повсеместно сплошь украшались

вышивкой, тканым узором, кружевом. Называли их запонами, завесками, занавесками

И действительно, они как бы драпировали, занавешивали женскую фигуру сверху донизу. В декоре передников особенно проявилось умение женщин составлять богатейшие узоры из полос, органично связывая и соподчиняя их друг другу

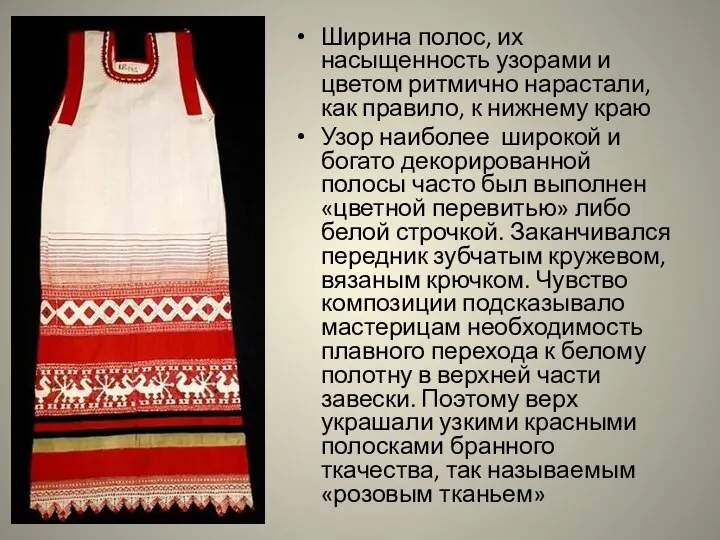

Слайд 16Ширина полос, их насыщенность узорами и цветом ритмично нарастали, как правило, к

нижнему краю

Узор наиболее широкой и богато декорированной полосы часто был выполнен «цветной перевитью» либо белой строчкой. Заканчивался передник зубчатым кружевом, вязаным крючком. Чувство композиции подсказывало мастерицам необходимость плавного перехода к белому полотну в верхней части завески. Поэтому верх украшали узкими красными полосками бранного ткачества, так называемым «розовым тканьем»

Слайд 17 Все вместе составляло великолепную цветовую гармонию, которая наряду с богатым декором

оплечьев рубашки представляла образ загадочной, и в то же время земной, осязаемой женщины

Передники южных областей России были интенсивно орнаментированы, повторяя в общих чертах отделку рубах

Насыщенность декора ритмично нарастала от верхней части к подолу

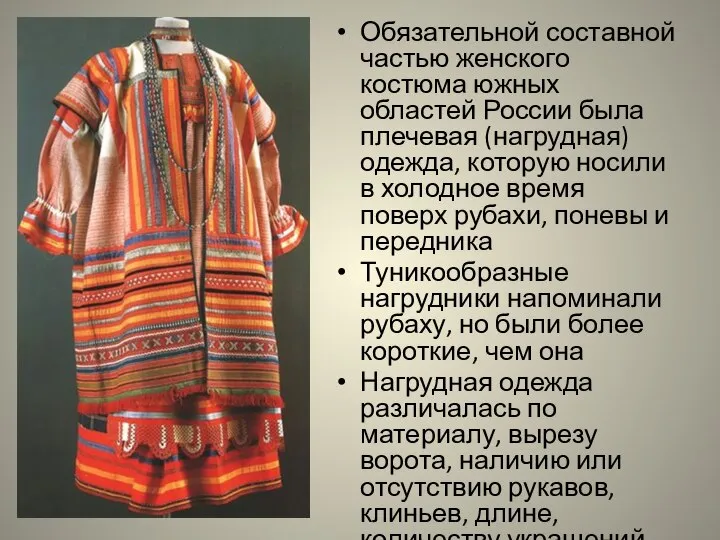

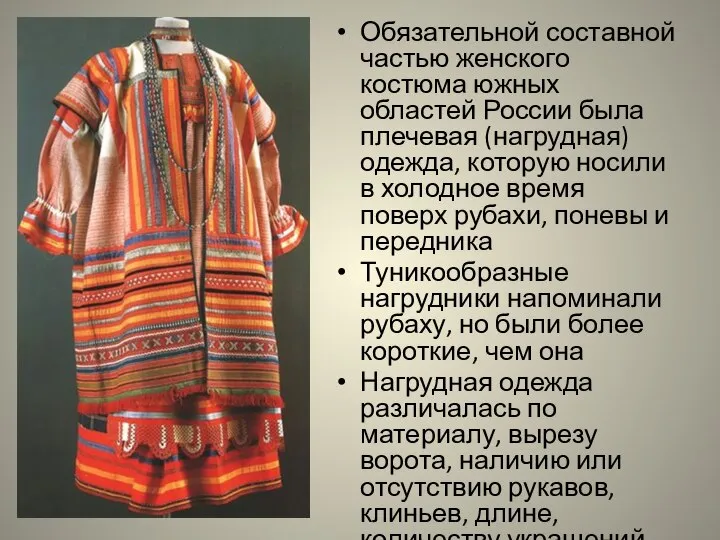

Слайд 19Обязательной составной частью женского костюма южных областей России была плечевая (нагрудная) одежда,

которую носили в холодное время поверх рубахи, поневы и передника

Туникообразные нагрудники напоминали рубаху, но были более короткие, чем она

Нагрудная одежда различалась по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине, количеству украшений

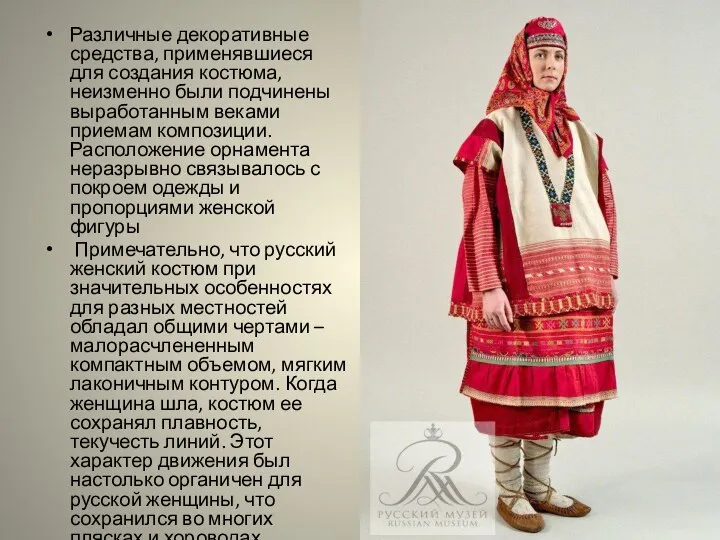

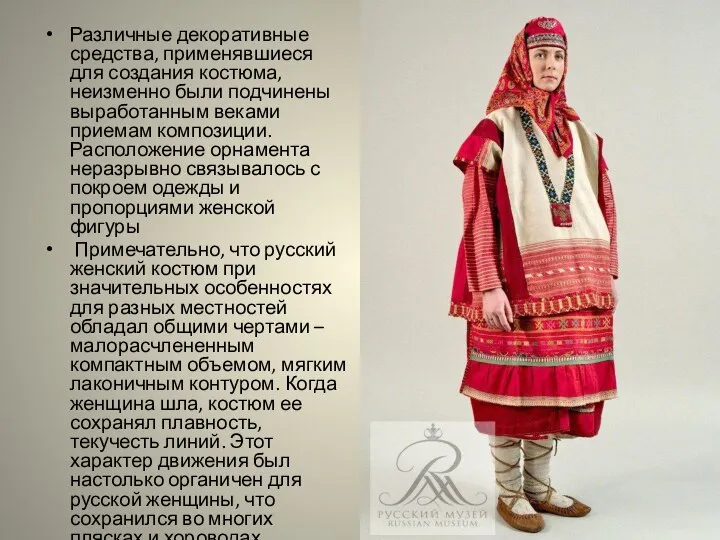

Слайд 20Различные декоративные средства, применявшиеся для создания костюма, неизменно были подчинены выработанным веками

приемам композиции. Расположение орнамента неразрывно связывалось с покроем одежды и пропорциями женской фигуры

Примечательно, что русский женский костюм при значительных особенностях для разных местностей обладал общими чертами – малорасчлененным компактным объемом, мягким лаконичным контуром. Когда женщина шла, костюм ее сохранял плавность, текучесть линий. Этот характер движения был настолько органичен для русской женщины, что сохранился во многих плясках и хороводах

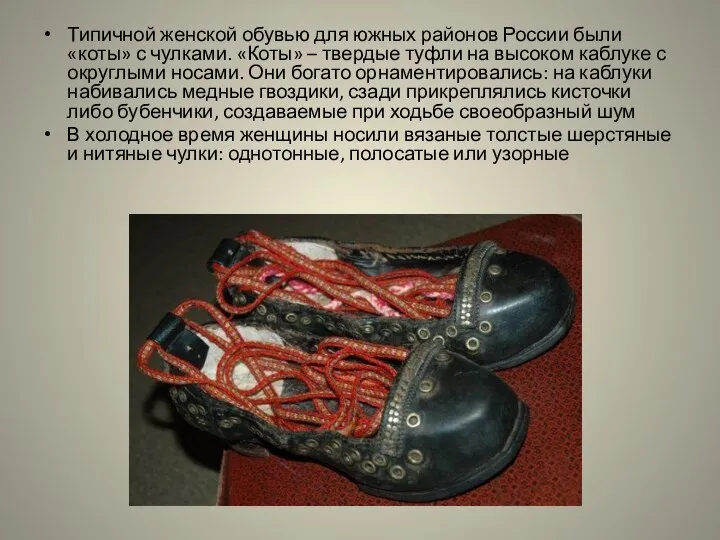

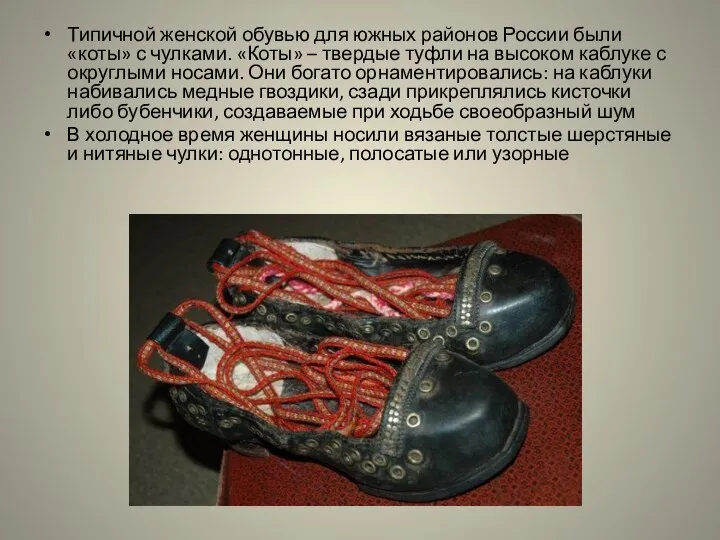

Слайд 21Типичной женской обувью для южных районов России были «коты» с чулками. «Коты»

– твердые туфли на высоком каблуке с округлыми носами. Они богато орнаментировались: на каблуки набивались медные гвоздики, сзади прикреплялись кисточки либо бубенчики, создаваемые при ходьбе своеобразный шум

В холодное время женщины носили вязаные толстые шерстяные и нитяные чулки: однотонные, полосатые или узорные

Слайд 22Разнообразие видов женского костюма объясняется в значительной степени многократными перемещениями жителей сначала

с юга на север под напором кочевников, а с конца XVI в. – по мере закрепления земель за Московским государством – с севера на юг. Часть переселенцев оставалась, и вместе с ними внедрялась на новом месте привычная для них одежда, способы ее изготовления, украшения, которые дополняли существующую, как бы смешивались с ней, и получалось нечто новое, которое шлифовалось и совершенствовалось веками

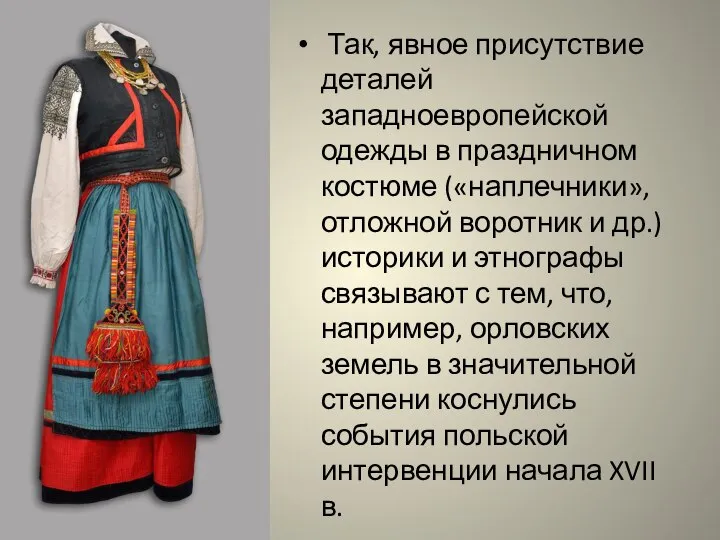

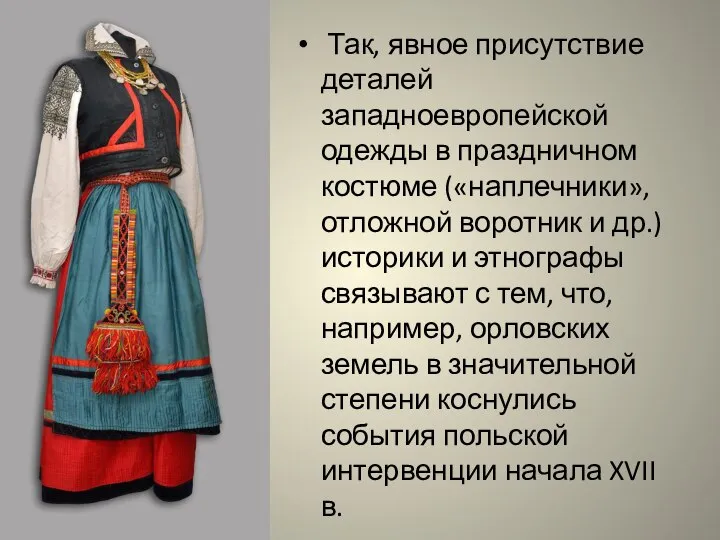

Слайд 23 Так, явное присутствие деталей западноевропейской одежды в праздничном костюме («наплечники», отложной

воротник и др.) историки и этнографы связывают с тем, что, например, орловских земель в значительной степени коснулись события польской интервенции начала XVII в.

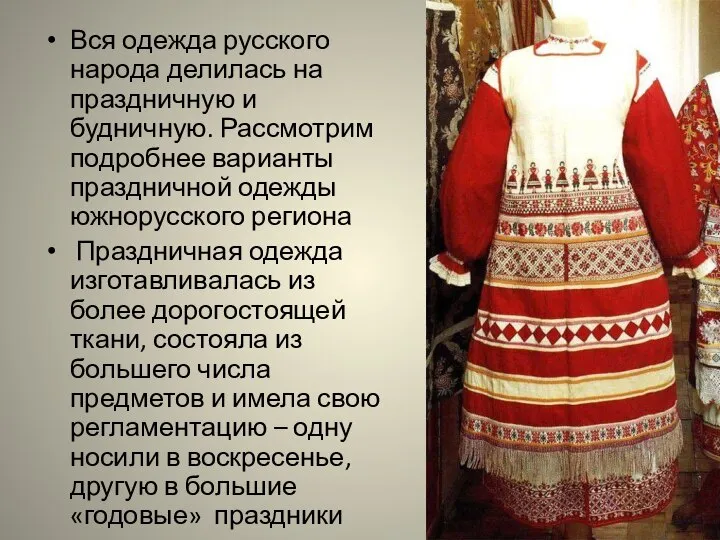

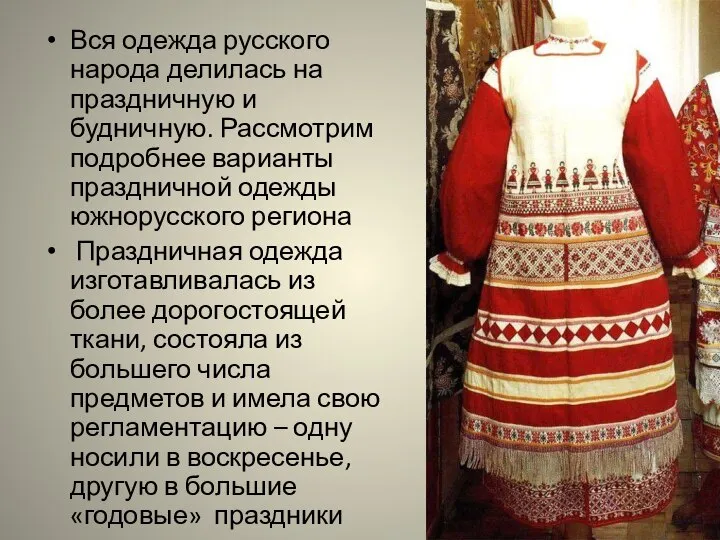

Слайд 24Вся одежда русского народа делилась на праздничную и будничную. Рассмотрим подробнее варианты

праздничной одежды южнорусского региона

Праздничная одежда изготавливалась из более дорогостоящей ткани, состояла из большего числа предметов и имела свою регламентацию – одну носили в воскресенье, другую в большие «годовые» праздники

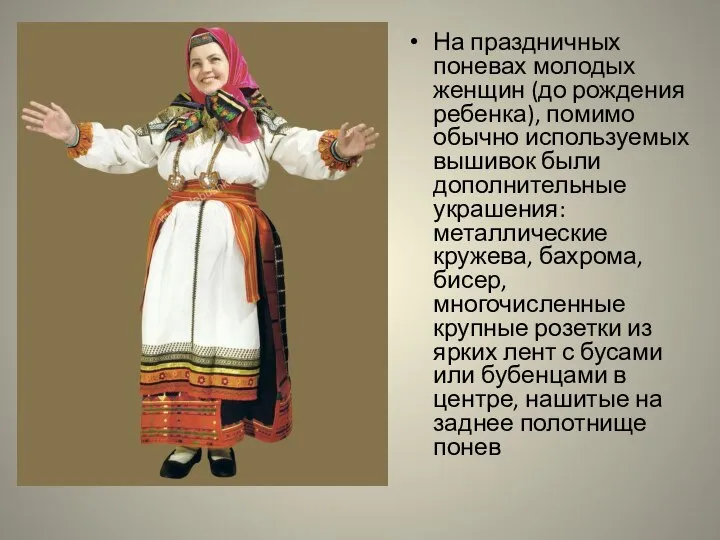

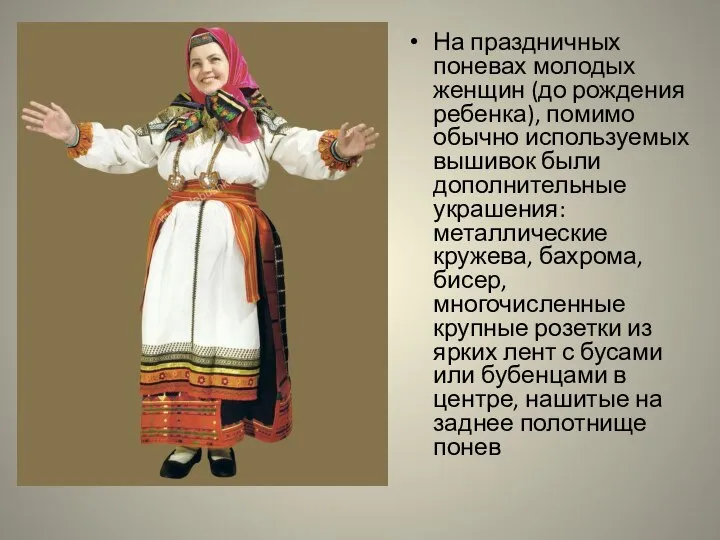

Слайд 25На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычно используемых вышивок

были дополнительные украшения: металлические кружева, бахрома, бисер, многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, нашитые на заднее полотнище понев

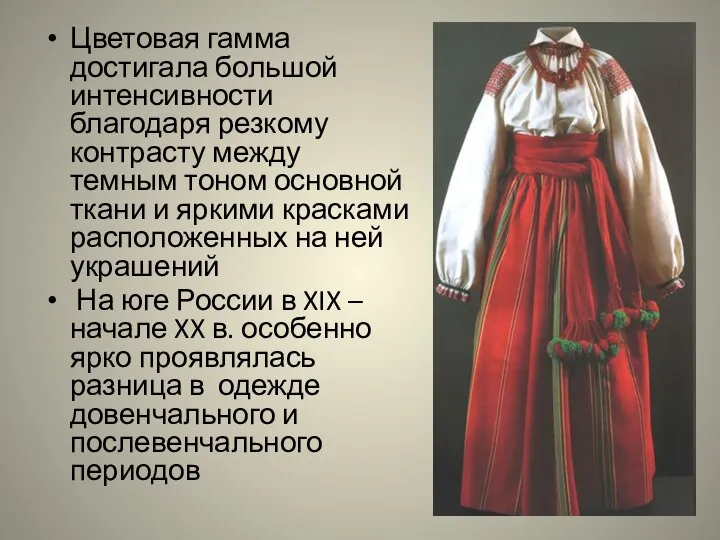

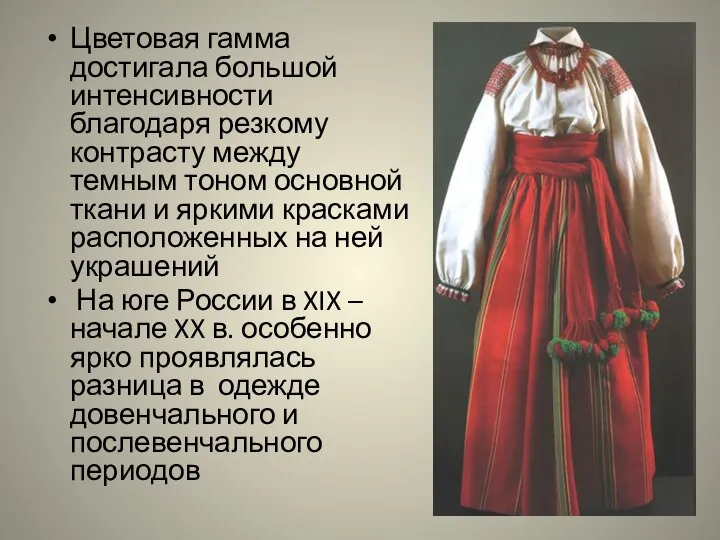

Слайд 26Цветовая гамма достигала большой интенсивности благодаря резкому контрасту между темным тоном основной

ткани и яркими красками расположенных на ней украшений

На юге России в XIX – начале XX в. особенно ярко проявлялась разница в одежде довенчального и послевенчального периодов

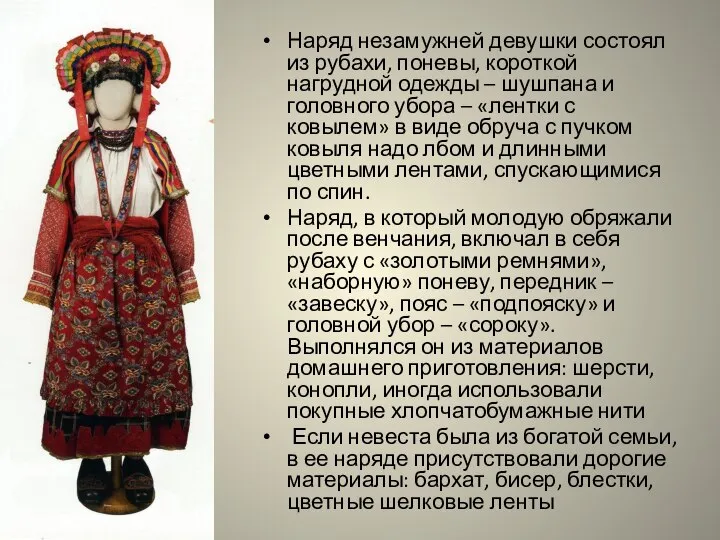

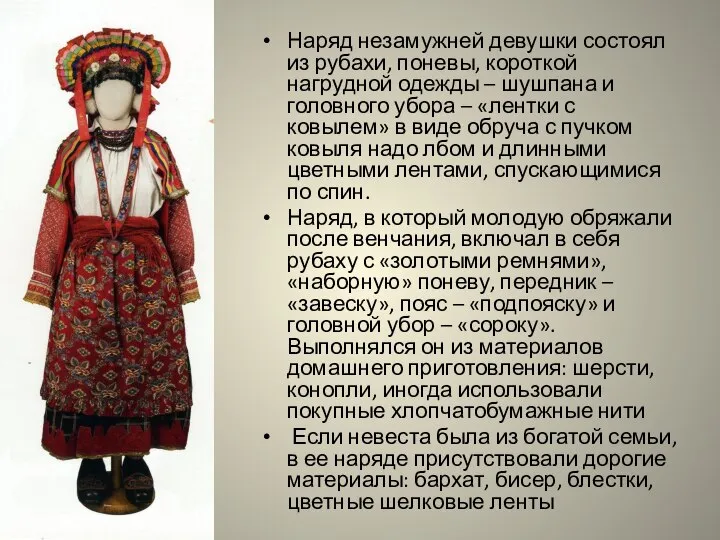

Слайд 27Наряд незамужней девушки состоял из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды – шушпана

и головного убора – «лентки с ковылем» в виде обруча с пучком ковыля надо лбом и длинными цветными лентами, спускающимися по спин.

Наряд, в который молодую обряжали после венчания, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник – «завеску», пояс – «подпояску» и головной убор – «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити

Если невеста была из богатой семьи, в ее наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты

Слайд 28Свадебный женский и мужской костюмы

Воронежской губернии

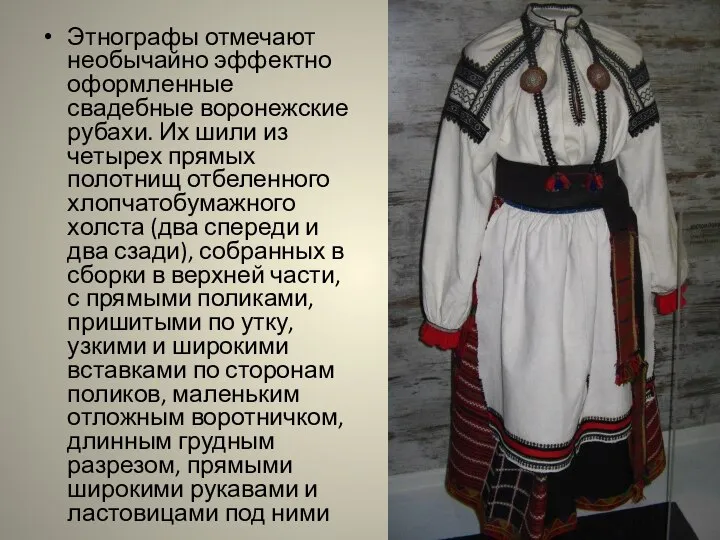

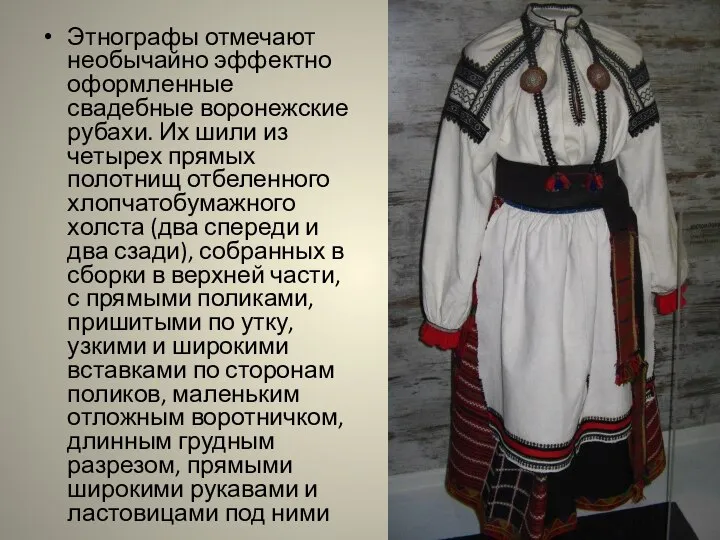

Слайд 29Этнографы отмечают необычайно эффектно оформленные свадебные воронежские рубахи. Их шили из четырех

прямых полотнищ отбеленного хлопчатобумажного холста (два спереди и два сзади), собранных в сборки в верхней части, с прямыми поликами, пришитыми по утку, узкими и широкими вставками по сторонам поликов, маленьким отложным воротничком, длинным грудным разрезом, прямыми широкими рукавами и ластовицами под ними

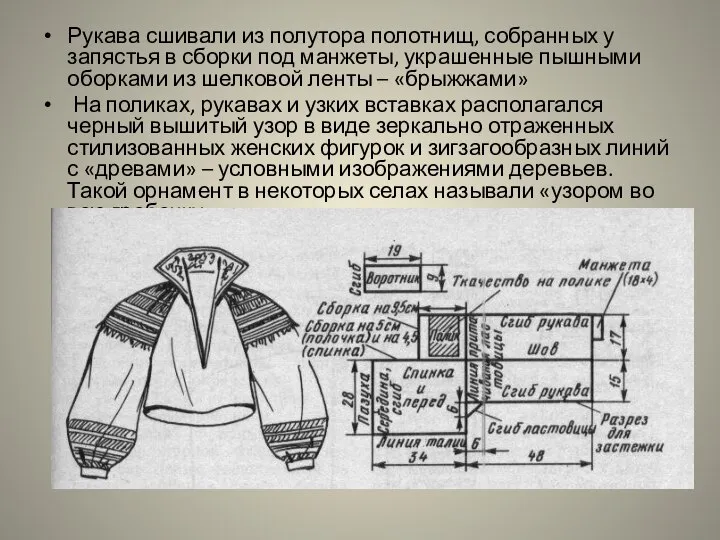

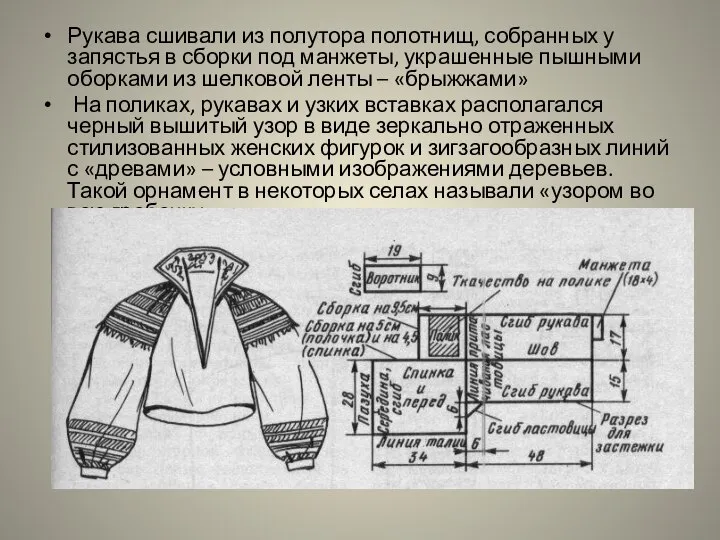

Слайд 30Рукава сшивали из полутора полотнищ, собранных у запястья в сборки под манжеты,

украшенные пышными оборками из шелковой ленты – «брыжжами»

На поликах, рукавах и узких вставках располагался черный вышитый узор в виде зеркально отраженных стилизованных женских фигурок и зигзагообразных линий с «древами» – условными изображениями деревьев. Такой орнамент в некоторых селах называли «узором во всю гребенку»

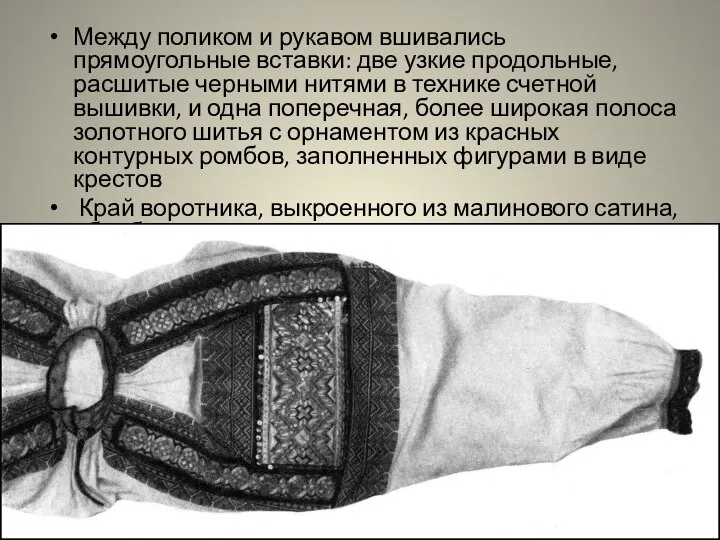

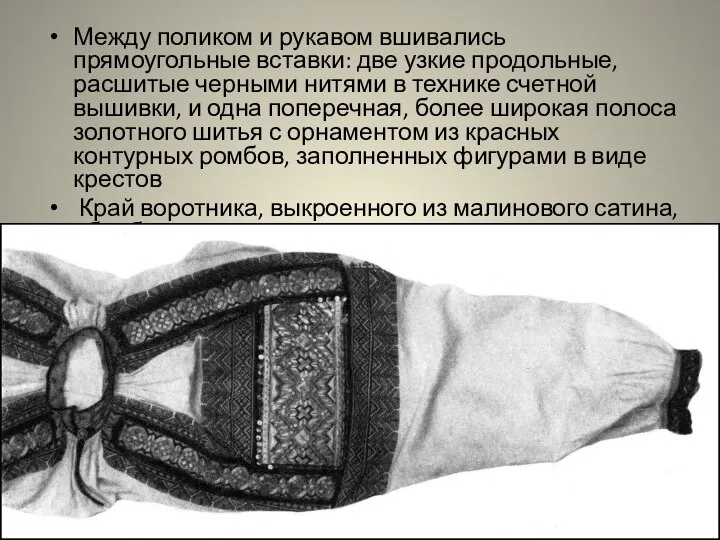

Слайд 31Между поликом и рукавом вшивались прямоугольные вставки: две узкие продольные, расшитые черными

нитями в технике счетной вышивки, и одна поперечная, более широкая полоса золотного шитья с орнаментом из красных контурных ромбов, заполненных фигурами в виде крестов

Край воротника, выкроенного из малинового сатина, обработан петельчатым швом черными нитями

Слайд 32Основу всех разновидностей южнорусских женских головных уборов типа «сороки» составляла сшитая из

простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы

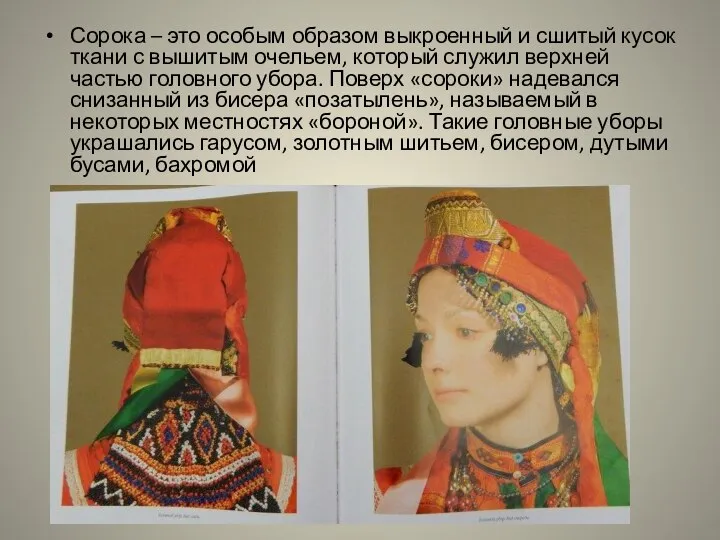

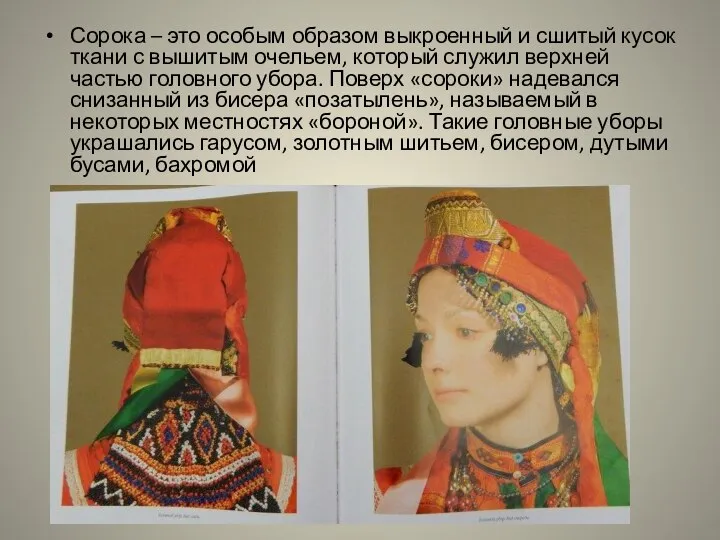

Слайд 33Сорока – это особым образом выкроенный и сшитый кусок ткани с вышитым

очельем, который служил верхней частью головного убора. Поверх «сороки» надевался снизанный из бисера «позатылень», называемый в некоторых местностях «бороной». Такие головные уборы украшались гарусом, золотным шитьем, бисером, дутыми бусами, бахромой

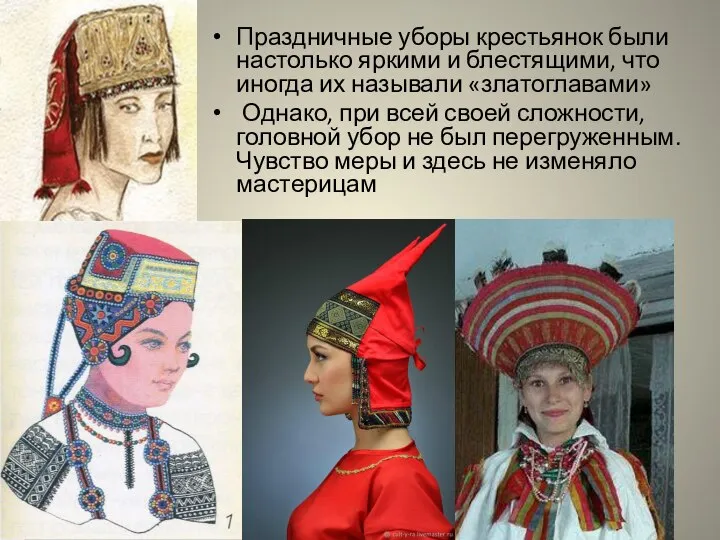

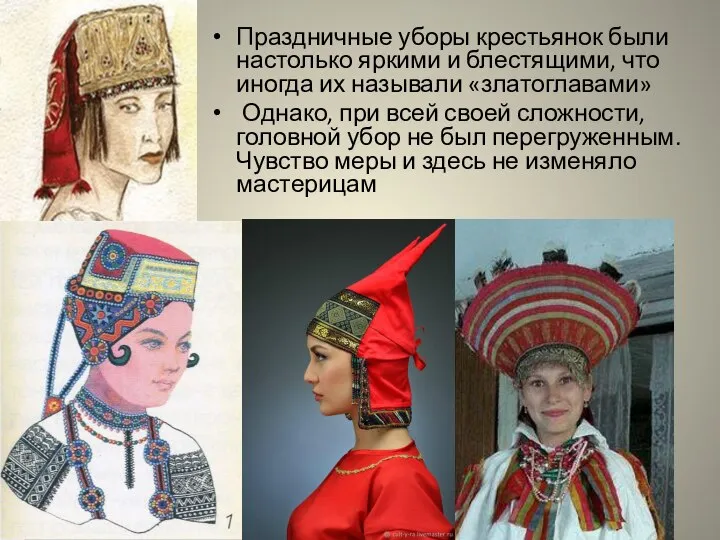

Слайд 34Праздничные уборы крестьянок были настолько яркими и блестящими, что иногда их называли

«златоглавами»

Однако, при всей своей сложности, головной убор не был перегруженным. Чувство меры и здесь не изменяло мастерицам

Слайд 35Конструкция имеет жесткий каркас – вшитую картонную полосу. Головной убор посажен на

подкладочную ткань. Выполнен образец из бархатной ткани. Очелье богато украшено золотным шитьем, цветными стразами и нашитым парчовым позументом

Декоративным соединением очелья и позатыльня являются две полоски золотной тесьмы

Слайд 36Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка

Головной

убор имел многочисленные сопутствующие детали: яркие шелковые ленты, нашитые на полосы ткани (Тамбовская губерния), пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики – «пушки» из гусиного пуха, прикреплявшиеся к головному убору (Тульская губерния), поушки или крылышки, украшенные позументом, тесьмой, бисером и закрывавшими ушные раковины

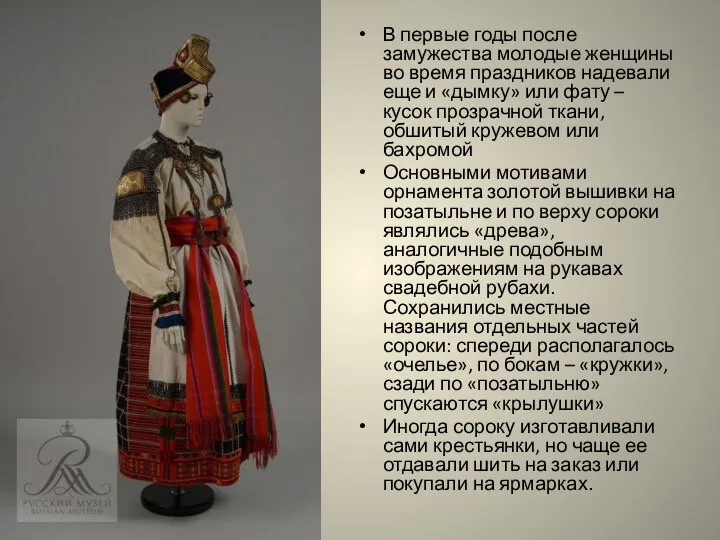

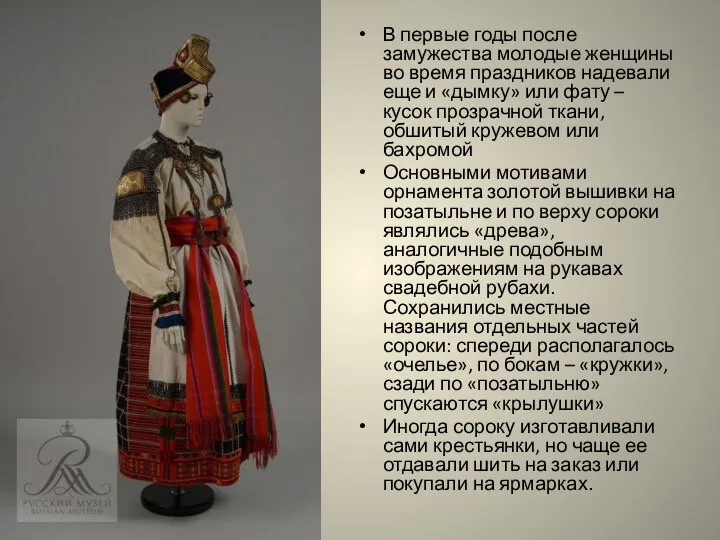

Слайд 37В первые годы после замужества молодые женщины во время праздников надевали еще

и «дымку» или фату – кусок прозрачной ткани, обшитый кружевом или бахромой

Основными мотивами орнамента золотой вышивки на позатыльне и по верху сороки являлись «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагалось «очелье», по бокам – «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки»

Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.

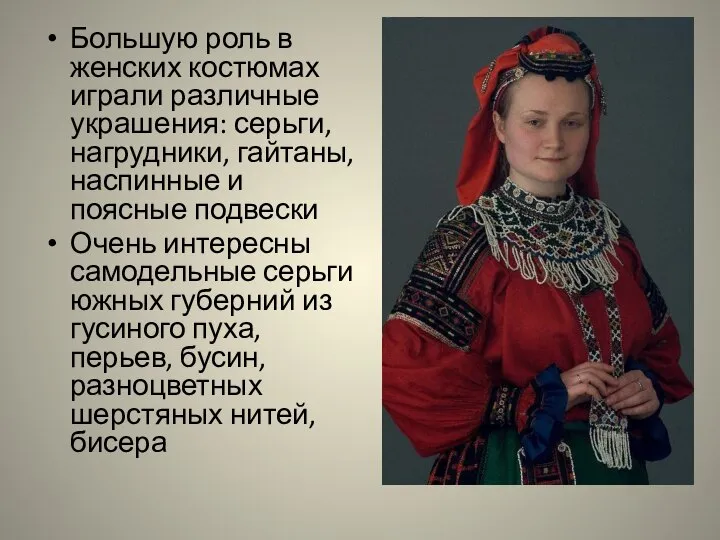

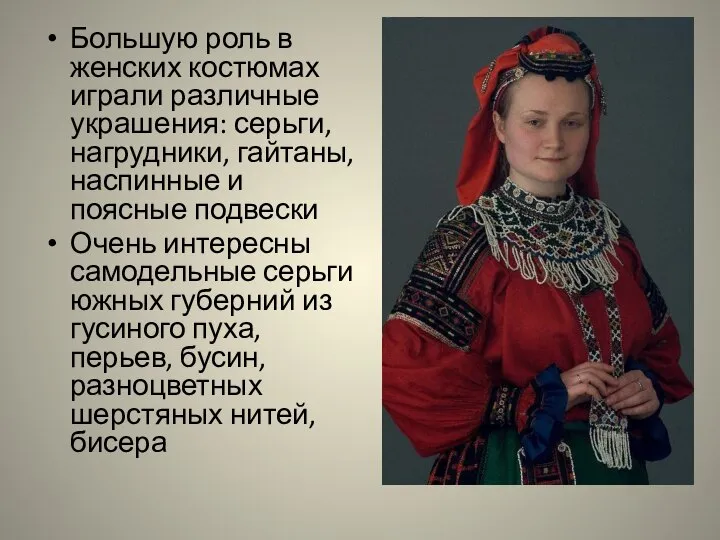

Слайд 38Большую роль в женских костюмах играли различные украшения: серьги, нагрудники, гайтаны, наспинные

и поясные подвески

Очень интересны самодельные серьги южных губерний из гусиного пуха, перьев, бусин, разноцветных шерстяных нитей, бисера

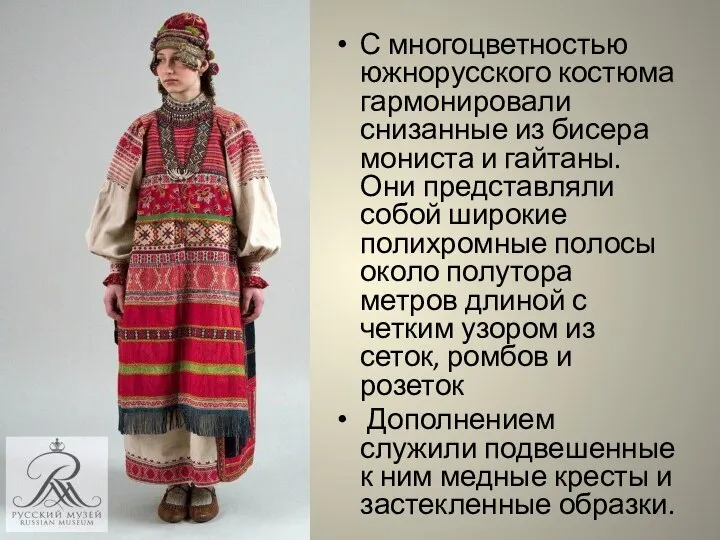

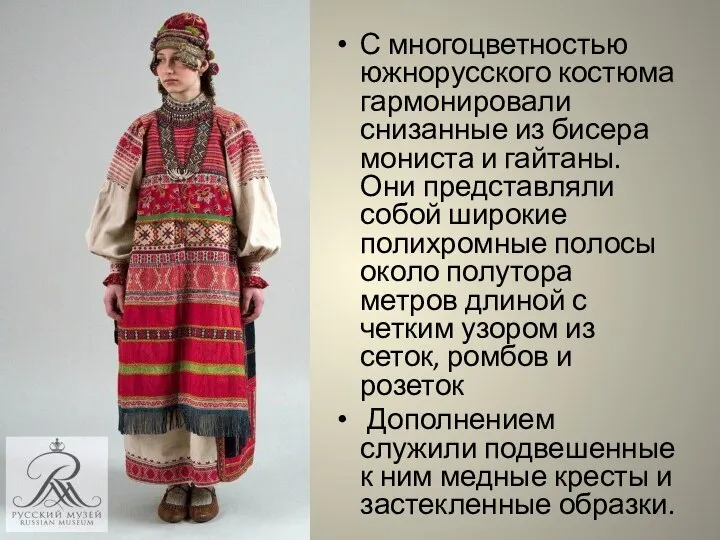

Слайд 39С многоцветностью южнорусского костюма гармонировали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Они

представляли собой широкие полихромные полосы около полутора метров длиной с четким узором из сеток, ромбов и розеток

Дополнением служили подвешенные к ним медные кресты и застекленные образки.

Слайд 40Большое внимание уделялось украшению спинной части – длинные бисерные нити, являвшиеся продолжением

гайтанов – «грибатки» и «заметки» из шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными шерстяными кисточками, вышитыми золотой нитью, блестками, бусинами

Украшения имели магический смысл и защищали от порчи и сглаза со спины

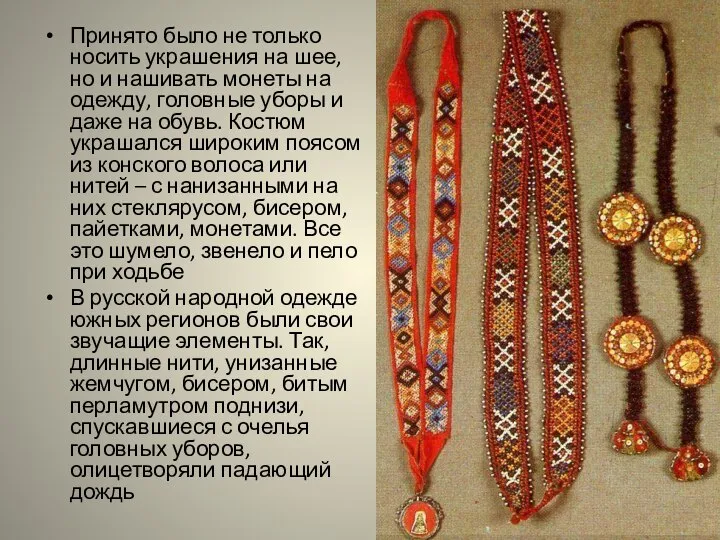

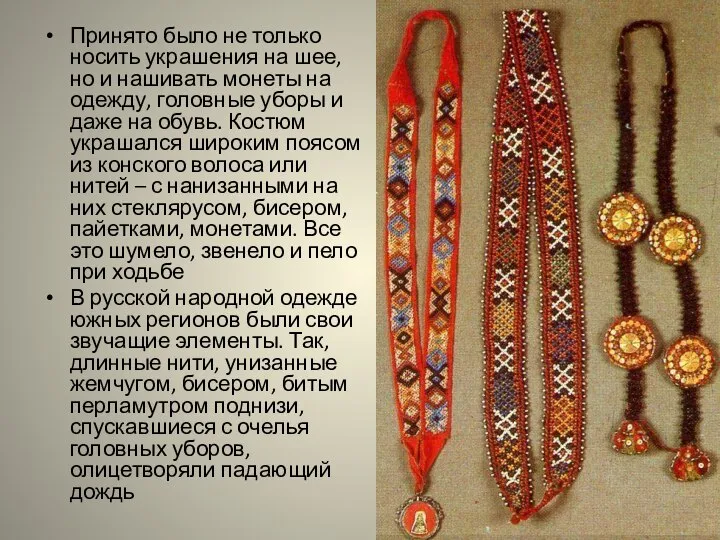

Слайд 41Принято было не только носить украшения на шее, но и нашивать монеты

на одежду, головные уборы и даже на обувь. Костюм украшался широким поясом из конского волоса или нитей – с нанизанными на них стеклярусом, бисером, пайетками, монетами. Все это шумело, звенело и пело при ходьбе

В русской народной одежде южных регионов были свои звучащие элементы. Так, длинные нити, унизанные жемчугом, бисером, битым перламутром поднизи, спускавшиеся с очелья головных уборов, олицетворяли падающий дождь

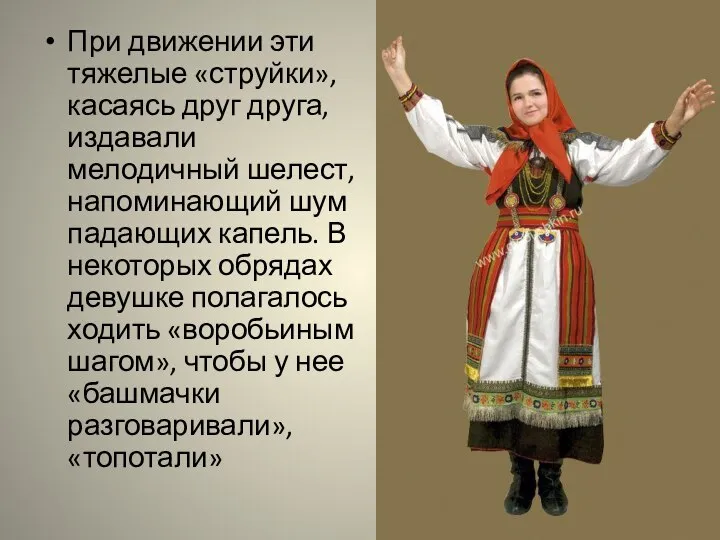

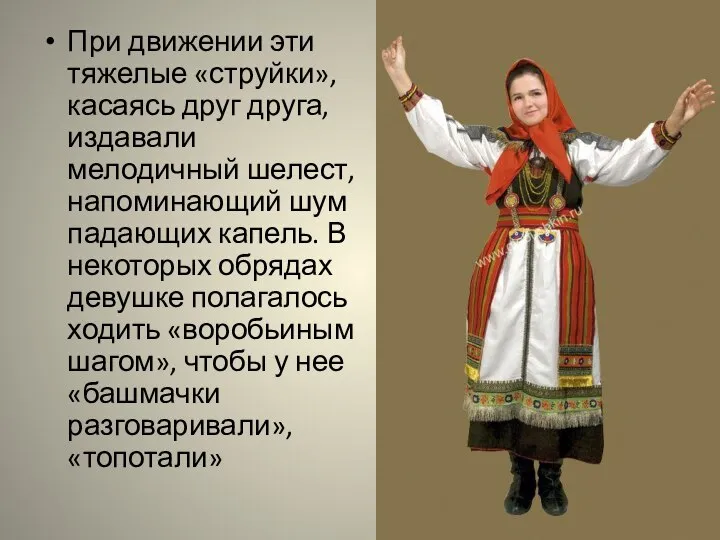

Слайд 42При движении эти тяжелые «струйки», касаясь друг друга, издавали мелодичный шелест, напоминающий

шум падающих капель. В некоторых обрядах девушке полагалось ходить «воробьиным шагом», чтобы у нее «башмачки разговаривали», «топотали»

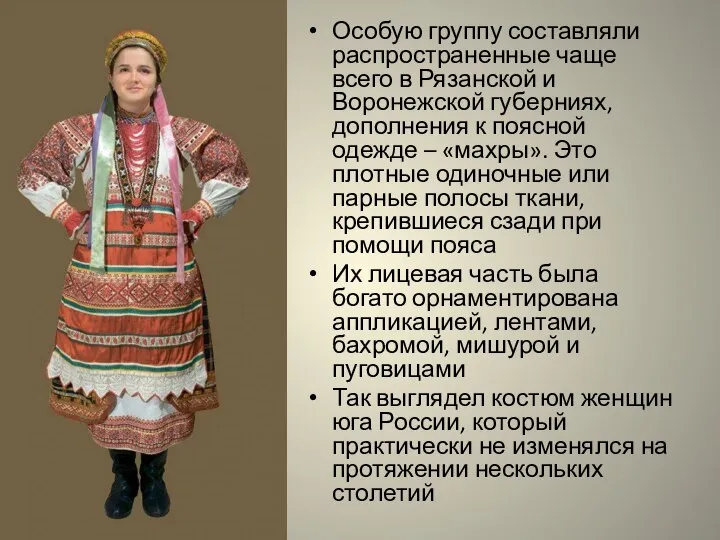

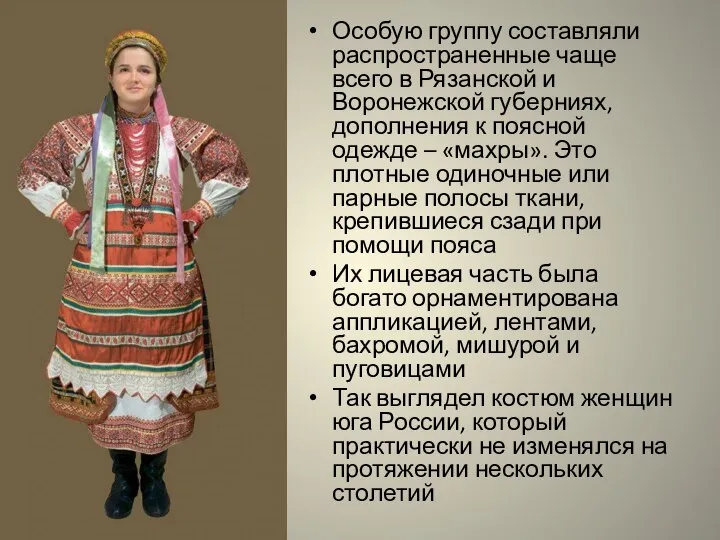

Слайд 43Особую группу составляли распространенные чаще всего в Рязанской и Воронежской губерниях, дополнения

к поясной одежде – «махры». Это плотные одиночные или парные полосы ткани, крепившиеся сзади при помощи пояса

Их лицевая часть была богато орнаментирована аппликацией, лентами, бахромой, мишурой и пуговицами

Так выглядел костюм женщин юга России, который практически не изменялся на протяжении нескольких столетий

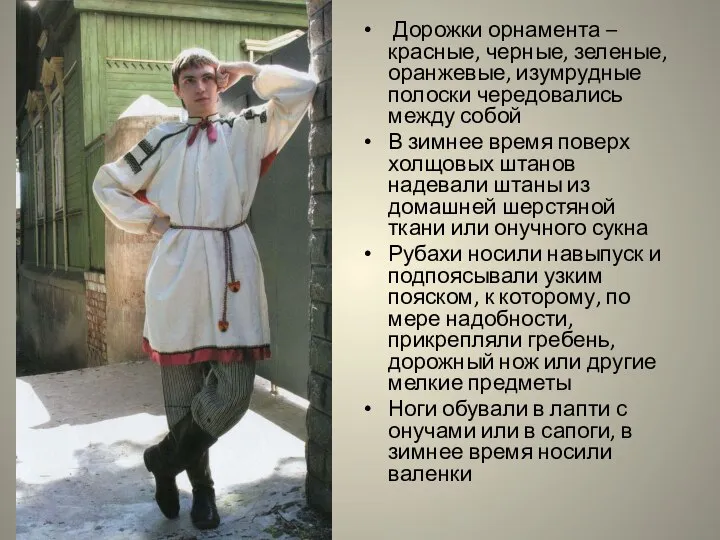

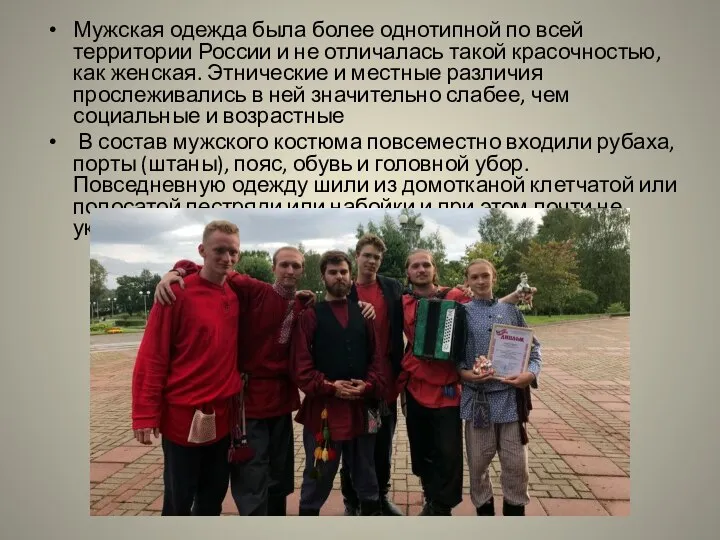

Слайд 44Мужская одежда была более однотипной по всей территории России и не отличалась

такой красочностью, как женская. Этнические и местные различия прослеживались в ней значительно слабее, чем социальные и возрастные

В состав мужского костюма повсеместно входили рубаха, порты (штаны), пояс, обувь и головной убор. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой пестряди или набойки и при этом почти не украшали

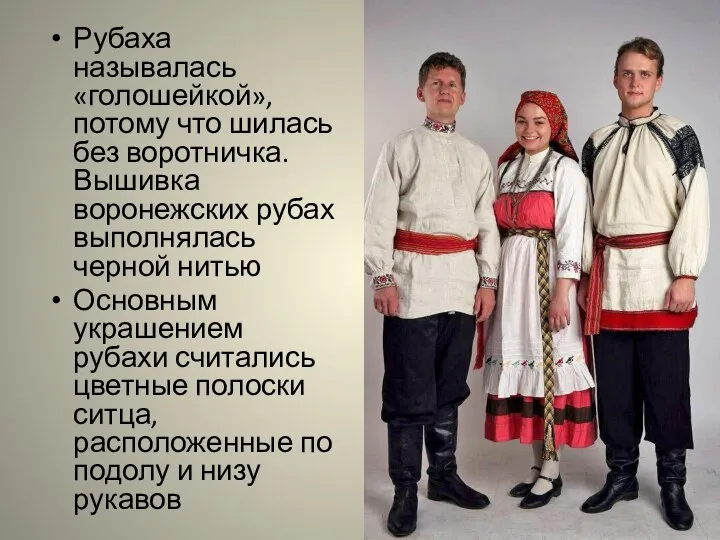

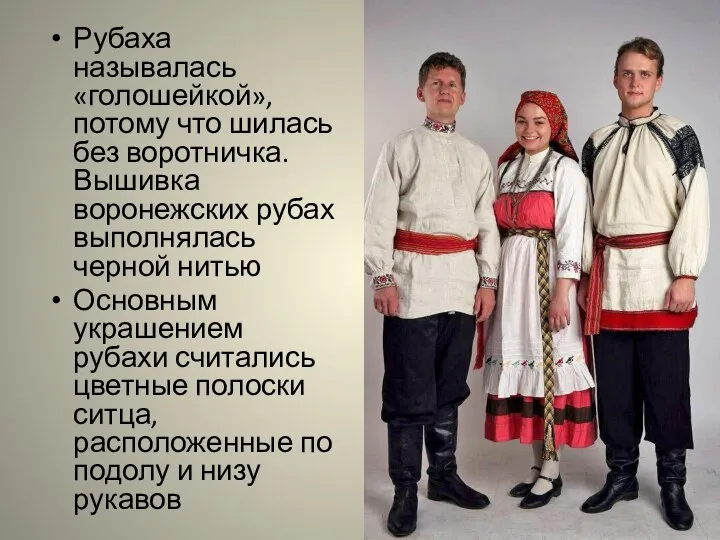

Слайд 45Рубаха называлась «голошейкой», потому что шилась без воротничка. Вышивка воронежских рубах выполнялась

черной нитью

Основным украшением рубахи считались цветные полоски ситца, расположенные по подолу и низу рукавов

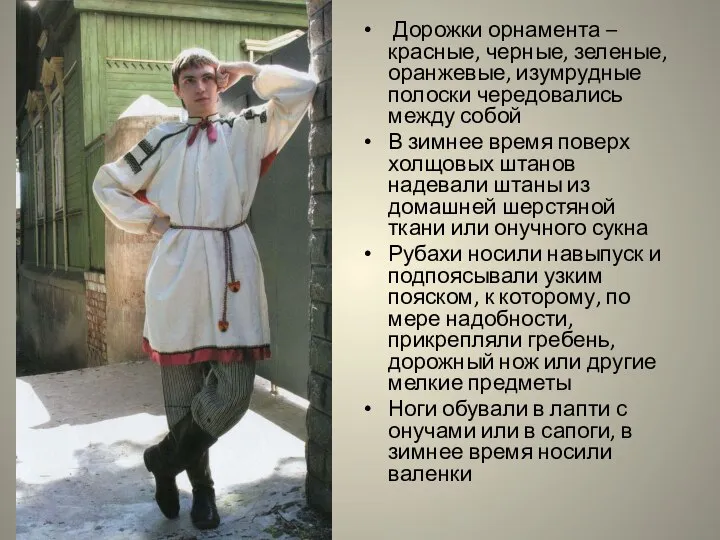

Слайд 46 Дорожки орнамента – красные, черные, зеленые, оранжевые, изумрудные полоски чередовались между

собой

В зимнее время поверх холщовых штанов надевали штаны из домашней шерстяной ткани или онучного сукна

Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким пояском, к которому, по мере надобности, прикрепляли гребень, дорожный нож или другие мелкие предметы

Ноги обували в лапти с онучами или в сапоги, в зимнее время носили валенки

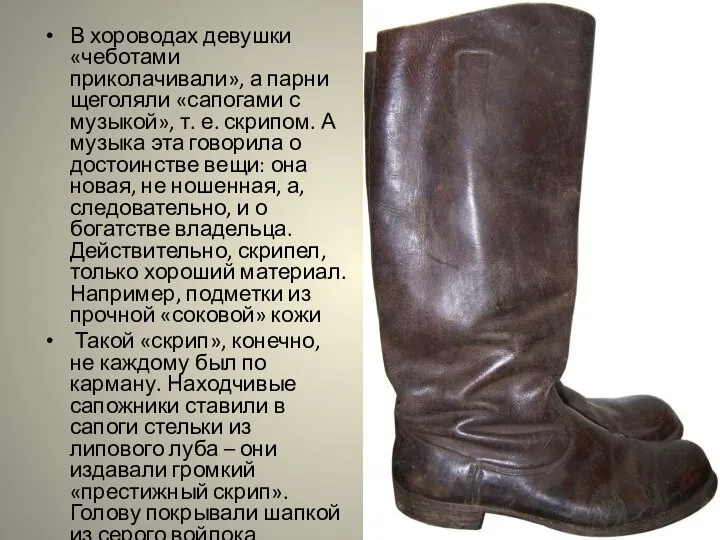

Слайд 47В хороводах девушки «чеботами приколачивали», а парни щеголяли «сапогами с музыкой», т.

е. скрипом. А музыка эта говорила о достоинстве вещи: она новая, не ношенная, а, следовательно, и о богатстве владельца. Действительно, скрипел, только хороший материал. Например, подметки из прочной «соковой» кожи

Такой «скрип», конечно, не каждому был по карману. Находчивые сапожники ставили в сапоги стельки из липового луба – они издавали громкий «престижный скрип». Голову покрывали шапкой из серого войлока

Слайд 48Со второй половины XIX в. был широко распространен картуз. Зимой носили ушанку

или треух из сукна с оторочкой из овчины

Поверх рубах в зависимости от сезона и погоды надевалась распашная одежда из сукна: зипуны, кафтаны, свиты

Зимой носили овчинные полушубки и тулупы

Оценка бизнеса

Оценка бизнеса «Окружающая среда и здоровье человека» II Санкт-Петербургский Международный Экологический Форум Июль 1-4, 2008 Санкт-Петербург, Росс

«Окружающая среда и здоровье человека» II Санкт-Петербургский Международный Экологический Форум Июль 1-4, 2008 Санкт-Петербург, Росс Что плохого в том, что у вас всё хорошо в МАРКЕТИНГЕ??? Василь Лацанич.

Что плохого в том, что у вас всё хорошо в МАРКЕТИНГЕ??? Василь Лацанич. Борис Пастернак

Борис Пастернак Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект Население Эстонии в процентах

Население Эстонии в процентах Высокоточное оружие и его виды

Высокоточное оружие и его виды Otra uzdevuma daļa (gleznošana)

Otra uzdevuma daļa (gleznošana) Жизнь героев

Жизнь героев РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ

РЕШЕНИЕ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ IPv6начало новой эпохи

IPv6начало новой эпохи Синхронные машины. Раздел 4

Синхронные машины. Раздел 4 шаблон ООПТ

шаблон ООПТ Ремонт коленчатого вала дизеля 10Д100

Ремонт коленчатого вала дизеля 10Д100 Лучшие бизнес-практики Porsche (Шаблон)

Лучшие бизнес-практики Porsche (Шаблон) «Русская береза – символ Родины моей»

«Русская береза – символ Родины моей» Презентация на тему Степан Разин

Презентация на тему Степан Разин  оценочно-консалтинговая компания

оценочно-консалтинговая компания Роль права в жизни человека, общества и государства

Роль права в жизни человека, общества и государства Область исследования. Анализ развития сети ресторанов Мади

Область исследования. Анализ развития сети ресторанов Мади Интересные факты из истории юбки

Интересные факты из истории юбки Функциональные блоки ЭВМ

Функциональные блоки ЭВМ  Кафе-шашлычная Арёль

Кафе-шашлычная Арёль Техника прыжка в высоту способом перешагивания

Техника прыжка в высоту способом перешагивания Фотоальбом о спортивной жизни семьи Крыловых Кетовского района

Фотоальбом о спортивной жизни семьи Крыловых Кетовского района Правила заготовки плодов и ягод

Правила заготовки плодов и ягод Презентация на тему Образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС

Презентация на тему Образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС ВКР: Кадровое обеспечение в прокуратуре Российской Федерации

ВКР: Кадровое обеспечение в прокуратуре Российской Федерации