Содержание

- 2. 1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права Определение: Уголовное право России – это самостоятельная отрасль

- 3. Выделяют 3 группы общественных отношений: Охранительные УП отношения – это общественные отношения, возникающие между государством и

- 4. 2. Понятие и состав преступления. Категории преступлений Понятие: Преступление является одной из ключевых категорий уголовного права.

- 5. Состав преступления: Состав преступления включает в себя четыре элемента: объект, субъект, объективную сторону и субъективную сторону

- 6. Преступление характеризуется следующими признаками, представляющими существенные стороны данного явления: Общественная опасность, выражающаяся в причинении преступлением ущерба

- 7. В уголовном праве предусмотрено деление преступлений на категории в зависимости от характера и степени их общественной

- 8. 3. Уголовная ответственность: понятие и основания Понятие: Уголовная ответственность — это сложное социально-правовое последствие совершения преступления,

- 9. Основания: Проблема основания уголовной ответственности рассматривается в двух аспектах — философском и юридическом. Философский аспект проблемы

- 10. Пример: Если в связи с изменением уголовного закона меняется юридическая характеристика уголовно наказуемого деяния, то деяние,

- 11. 5. Соучастие в преступлении: понятие и виды (ст. 32-36) Понятие: Соучастие в преступлении – это умышленное

- 12. Виды соучастников: 1) Исполнитель – это лицо: - непосредственно совершившее преступление, т.е. полностью или частично выполнившее

- 13. Виды соучастия В основу выделения видов соучастия может быть положен критерий функциональных ролей, выполняемых соучастниками, т.е.

- 14. 5. Основания, исключающие преступность деяния: понятие и общая характеристика (ст. 37-42) Обстоятельства исключающие преступность - это

- 15. Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых

- 16. 6. Понятие, цели и виды наказаний в уголовном праве (ст. 43-59) Понятие: Наказание есть мера государственного

- 17. Видами наказаний являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в)

- 18. Основные и дополнительные виды наказаний (ст. 45) 1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе,

- 19. 7. Назначение наказаний в уголовном праве (ст. 60-74) Назначение наказания — уголовно-правовой институт, регламентирующий правила выбора

- 20. Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61): 1. Смягчающими обстоятельствами признаются: а) совершение впервые преступления небольшой или средней

- 21. Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63): 1. Отягчающими обстоятельствами признаются: а) рецидив преступлений; б) наступление тяжких последствий

- 22. к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально

- 23. 8. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания (ст. 75-78) Освобождение от уголовной ответственности в

- 24. Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1.) 1. Лицо, впервые совершившее преступление,

- 25. 3. Лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта совершения им до 1 января 2015 года

- 26. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2) Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или

- 27. 9. Иные меры уголовно-правового характера понятие и виды(ст. 97-104.5) Иные меры уголовно-правового характера бывают: Принудительные меры

- 28. 10. Конфискация имущества и судебный штраф: понятие и порядок назначения (ст. 103.1) Понятие конфискации имущества: Конфискация

- 29. Понятие судебного штрафа: Судебный штраф – денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности

- 30. 11. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних (ст. 87-96) С 14 лет подлежат ответственности только за совершение преступлений,

- 31. 12. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации Особенная часть Уголовного кодекса представляет собой совокупность

- 33. Скачать презентацию

Слайд 21. Понятие, предмет, метод и система уголовного права

Определение:

Уголовное право России – это

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права

Определение:

Уголовное право России – это

Предмет:

Предмет УП – это общественные отношения, возникающие вследствие совершения общественно опасного деяния (посягательства).

Слайд 3Выделяют 3 группы общественных отношений:

Охранительные УП отношения – это общественные отношения, возникающие

Выделяют 3 группы общественных отношений:

Охранительные УП отношения – это общественные отношения, возникающие

Регулятивные УП отношения – это общественные отношения, возникающими между государством, преступником и гражданином, наделенным государством правом причинения вреда при наличии особых обстоятельств (необходимая оборона);

Предупредительные УП отношения – это общественные отношения, связанные с удержанием лица от совершения преступления.

Метод:

Метод УП – это совокупность правовых средств, приемов воздействия на общественные отношения в целях их урегулирования. Основной метод УП – императивно-ограничительный – это запрет под страхом наказания. (включает в себя метод предписания и запрета).

Еще есть дозволительно-разрешительный – используется в отношениях, которые возникают в связи с наличием обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая оборона).

Слайд 42. Понятие и состав преступления. Категории преступлений

Понятие:

Преступление является одной из ключевых категорий

2. Понятие и состав преступления. Категории преступлений

Понятие:

Преступление является одной из ключевых категорий

Слайд 5Состав преступления:

Состав преступления включает в себя четыре элемента: объект, субъект, объективную сторону

Состав преступления:

Состав преступления включает в себя четыре элемента: объект, субъект, объективную сторону

Объектом преступления являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает общественно опасное и уголовно наказуемое деяние. Преступное посягательство на общественные отношения возможно одним из трех способов: путем причинения вреда субъекту общественных отношений (на пример, ст. 105 УК РФ — убийство); путем воздействия на вещь, по поводу которой возникли общественные отношения (напри мер, ст. 158, 161 УК РФ — кража, грабеж); путем исключения себя из охраняемого законом общественного отношения (например, ст. 198, 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов и сборов).

Субъектом преступления является лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние и способное нести за него уголовную ответственность. Для признания лица субъектом преступления последний должен быть физическим лицом, быть вменяемым и достигнуть определенного возраста.

Объективной стороной преступления является внешнее проявление конкретного общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые уголовным законом интересы, а именно: деяние, причинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями, способ, метод, время и место совершения преступления.

Субъективную сторону преступления образует психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением им преступления. Она характеризует процессы, протекающие в психике виновного, и раскрывается через такие юридические признаки, как вина, мотив и цель.

Слайд 6Преступление характеризуется следующими признаками, представляющими существенные стороны данного явления:

Общественная опасность, выражающаяся в

Преступление характеризуется следующими признаками, представляющими существенные стороны данного явления:

Общественная опасность, выражающаяся в

Противоправность, означающая, что лицо, совершившее преступление, нарушило запрет, содержащийся в уголовно-правовой норме. Уголовная противоправность отражает такую степень общественной опасности, которая придает деянию характер тяжкого посягательства — преступления.

Виновность, означающая, что наступление уголовной ответственности, а следовательно, и существование в деянии лица признаков преступления возможно только при наличии вины. Наличие данного признака отвергает возможность привлечения лица к уголов ной ответственности без вины.

Наказуемость, то есть возможность назначения наказания за совершение каждого преступления, угроза наказанием при нарушении уголовно-правовой нормы. Признак наказуемости является оборотной стороной противоправности, поэтому преступлениями считаются только такие деяния, за которые законодатель считает необходимым назначить уголовное наказание.

Слайд 7В уголовном праве предусмотрено деление преступлений на категории в зависимости от характера

В уголовном праве предусмотрено деление преступлений на категории в зависимости от характера

Статья 15 УК РФ выделяет следующие категории преступлений:

Преступления небольшой тяжести — умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 3 лет лишения свободы. К этой категории преступлений относятся оставление человека в опасности (ст. 125 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ) и др.

Преступления средней тяжести — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 года лишения свободы. К ним относятся грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ), нарушение авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК РФ), незаконное занятие частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ) и др.

Тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. Например, массовые беспорядки (ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ), терроризм (ч. 1 ст. 205 УК РФ), хищение или вымогательство наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) и др.

Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более 10 лет или более строгое наказание. К этой категории преступлений относятся, например, убийство (ст. 105 УК РФ), государственная измена (ст. 275 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ).

Слайд 83. Уголовная ответственность: понятие и основания

Понятие:

Уголовная ответственность — это сложное социально-правовое последствие совершения

3. Уголовная ответственность: понятие и основания

Понятие:

Уголовная ответственность — это сложное социально-правовое последствие совершения

1) обязанность лица дать отчет в содеянном перед государством (в лице его уполномоченных органов),основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из факта совершения преступления;

2) отрицательную оценку (осуждение, признание преступным) совершенного деяния, выраженную в судебном приговоре, и порицание (выражение упрека) лица, совершившего это деяние;

3) назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового характера;

4) судимость как специфическое правовое последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания.

Уголовная ответственность может существовать и реализоваться только в рамках уголовно-правового отношения.

Слайд 9Основания:

Проблема основания уголовной ответственности рассматривается в двух аспектах — философском и юридическом.

Философский

Основания:

Проблема основания уголовной ответственности рассматривается в двух аспектах — философском и юридическом.

Философский

Юридический аспект проблемы основания всякой правовой, в том числе и уголовно-правовой, ответственности означает выяснение вопроса, за что, т.е. за какое именно поведение может наступить ответственность. Действующее законодательство установило, что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» (ст. 8 УК РФ).

Слайд 10Пример:

Если в связи с изменением уголовного закона меняется юридическая характеристика уголовно наказуемого

Если в связи с изменением уголовного закона меняется юридическая характеристика уголовно наказуемого

Таким образом, ни общественная опасность совершенного деяния при отсутствии в нем состава преступления, ни формальное наличие всех признаков состава преступления в деянии, которое не является общественно опасным, не могут служить основанием уголовной ответственности.

В качестве такого основания выступает только наличие всех признаков состава преступления в деянии, которое объективно представляет общественную опасность в уголовно-правовом понимании.

Слайд 115. Соучастие в преступлении: понятие и виды (ст. 32-36)

Понятие:

Соучастие в преступлении – это

5. Соучастие в преступлении: понятие и виды (ст. 32-36)

Понятие:

Соучастие в преступлении – это

Признаки:

1) объективные:

- участие в совершении преступления 2-х или более лиц;

- совершение соучастниками совместных действий:

а) действия каждого соучастника взаимно дополняют друг друга и являются условием для достижения единого результата;

б) наступивший преступный результат является единым и общим для всех соучастников;

- наличие причинной связи между действиями каждого из соучастников и преступным результатом;

2) субъективные:

- соучастие возможно только в умышленном преступлении;

- соучастие предполагает для всех участников общего по содержанию умысла, направленного на достижение единого результата;

- предполагает умышленную вину каждого из соучастников, т.е. все они действуют умышленно и каждый осознает характер не только своих действий, но и действий др. соучастников;

- каждый из соучастников выражает свое согласие в действиях на совместное совершение преступления.

Слайд 12Виды соучастников:

1) Исполнитель – это лицо:

- непосредственно совершившее преступление, т.е. полностью или частично выполнившее

Виды соучастников:

1) Исполнитель – это лицо:

- непосредственно совершившее преступление, т.е. полностью или частично выполнившее

- непосредственно участвовавшее в совершении группового преступления совместно с др. соисполнителями;

- совершившее преступление посредством использования др. лиц, неподлежащих уголовной ответственности (в силу возраста, невменяемости).

2) Организатор – это лицо:

- организовавшее совершение преступления и (или) руководившее его исполнением;

- создавшее организованную группу и (или) руководившее ей;

- создавшее преступное сообщество (организацию) и (или) руководившее ей.

3) Подстрекатель – это лицо, склонившее др. лицо к совершению преступления каким-либо способом (уговоры, подкуп, угрозы и т.д.), т.е. оно воздействует на волю исполнителя и вызывает у того решимость совершить преступление.

4) Пособник – это лицо:

- содействует совершению преступления советами, указаниями, представлением информации;

- заранее обещает скрыть преступника, средства, орудия совершения преступления, следы, предметы, добытые преступным путем;

- заранее обещавшее приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем (интеллектуальное пособничество);

- содействует совершению преступления предоставлением средств или орудий преступления, либо устранением препятствий (физическое пособничество).

Слайд 13Виды соучастия

В основу выделения видов соучастия может быть положен критерий функциональных ролей, выполняемых

Виды соучастия

В основу выделения видов соучастия может быть положен критерий функциональных ролей, выполняемых

1) простое соучастие или соисполнительство (в котором все без исключения совместно участвующие в совершении преступления лица являются соисполнителями);

2) сложное соучастие (в котором наряду с исполнителем (соисполнителями) присутствуют организатор, подстрекатель и (или) пособник).

Выделение видов соучастия имеет значение при квалификации преступления, совершенного в соучастии:

1) при простом соучастии:

- действия всех соучастников квалифицируются только по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за совершенное ими преступление;

- в случае, если такой статьей предусмотрен квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - то с вменением данного квалифицирующего признака (ч. 2 ст. 34 УК РФ).

2) при сложном соучастии:

- действия исполнителя (соисполнителей) квалифицируются аналогично простому соучастию. Действия же организатора, подстрекателя, пособника квалифицируются соответственно по ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ и по статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за совершенное ими преступление (с вменением при наличии соисполнителей и при указании на то в статье Особенной части УК РФ также квалифицирующего признака группового совершения преступления). Ссылка на ст. 33 УК РФ применительно к действиям организатора, подстрекателя, пособника не требуется, если одновременно с выполнением ими организаторских, подстрекательских и пособнических функций они являются соисполнителями преступления (ч. 3 ст. 34 УК РФ).

Слайд 145. Основания, исключающие преступность деяния: понятие и общая характеристика (ст. 37-42)

Обстоятельства исключающие

5. Основания, исключающие преступность деяния: понятие и общая характеристика (ст. 37-42)

Обстоятельства исключающие

Уголовным законом установлены шесть видов обстоятельств, исключающих преступность деяния:

1) необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ);

3) крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);

4) физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);

5) обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);

6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).

Слайд 15Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других

Необходимая оборона — это правомерная защита личности и прав обороняющегося и других

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление — обстоятельство, исключающее преступность деяния, при котором допустимым является причинение вреда лицу, которое совершило завершённое преступное деяние и пытается избежать ответственности за него, в целях его задержания для передачи правоохранительным органам и предотвращения совершения данным лицом новых преступлений. От необходимой обороны данное обстоятельство отличается тем, что вред причиняется в момент, когда посягательство уже не является наличным, когда преступник уже завершил совершение действий, направленных на причинение преступного вреда.

Крайняя необходимость — одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния, в случаях, когда лицо для того, чтобы предотвратить ущерб своим личным интересам, интересам других лиц, общества и государства, вынужденно причиняет вред другим охраняемым интересам. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и аналогичных институтов других отраслей права заключается в том, что вред причиняется не тому лицу, которое создало опасность причинения ущерба, а третьим лицам.

Физическое или психическое принуждение — одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. Физическое или психическое принуждение — это противоправное применение насилия (физического или психического) к лицу, которое осуществляется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его воле общественно опасного деяния. Ответственность в такой ситуации исключается вследствие того, что действия совершаются лицом не по своей воле и, следовательно, невиновно.

Обоснованный риск — представляет собой правомерное поведение (действие или бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной цели, при осуществлении которого имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, в том числе причинения вреда охраняемым уголовным правом интересам и благам.

Исполнение приказа или распоряжения — лицо, осуществлявшее общественно опасные действия в рамках исполнения обязательных для него приказа или распоряжения, может быть освобождено от ответственности. Условиями освобождения от ответственности за исполнение приказа являются: Требование исполнить определенные действия должно исходить от компетентного органа или лица, наделённого соответствующими полномочиями.

Слайд 166. Понятие, цели и виды наказаний в уголовном праве (ст. 43-59)

Понятие:

Наказание есть

6. Понятие, цели и виды наказаний в уголовном праве (ст. 43-59)

Понятие:

Наказание есть

Цели:

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Слайд 17Видами наказаний являются:

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в) лишение специального,

Видами наказаний являются:

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в) лишение специального,

г) обязательные работы;

Д) принудительные работы

е) исправительные работы;

ж) ограничение по военной службе;

з) утр. силу

и) ограничение свободы;

к) арест;

л) содержание в дисциплинарной воинской части;

м) лишение свободы на определенный срок;

н) пожизненное лишение свободы;

о) смертная казнь.

Слайд 18Основные и дополнительные виды наказаний (ст. 45)

1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные

Основные и дополнительные виды наказаний (ст. 45)

1. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные

2. Штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний.

3. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград применяется только в качестве дополнительных видов наказаний.

Слайд 197. Назначение наказаний в уголовном праве (ст. 60-74)

Назначение наказания — уголовно-правовой институт, регламентирующий правила выбора

7. Назначение наказаний в уголовном праве (ст. 60-74)

Назначение наказания — уголовно-правовой институт, регламентирующий правила выбора

Общие начала назначения наказания (ст. 60):

1. Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со статьями 69 и 70 настоящего Кодекса. Основания для назначения менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, определяются статьей 64 настоящего Кодекса.

3. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Слайд 20Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61):

1. Смягчающими обстоятельствами признаются:

а) совершение впервые преступления небольшой

Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61):

1. Смягчающими обстоятельствами признаются:

а) совершение впервые преступления небольшой

б) несовершеннолетие виновного;

в) беременность;

г) наличие малолетних детей у виновного;

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи.

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Слайд 21Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63):

1. Отягчающими обстоятельствами признаются:

а) рецидив преступлений;

б) наступление тяжких

Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63):

1. Отягчающими обстоятельствами признаются:

а) рецидив преступлений;

б) наступление тяжких

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной организации);

г) особо активная роль в совершении преступления;

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного;

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего;

Слайд 22к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий;

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора;

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представителя власти;

о) совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел;

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней);

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

1.1. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.

2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

Слайд 238. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания (ст. 75-78)

Освобождение от

8. Основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания (ст. 75-78)

Освобождение от

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76):

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Слайд 24Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1.)

1. Лицо,

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1.)

1. Лицо,

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой статьи 146, частью первой статьи 147, частями пятой - седьмой статьи 159, частью первой статьи 159.1, частью первой статьи 159.2, частью первой статьи 159.3, частью первой статьи 159.5, частью первой статьи 159.6, частью первой статьи 160, частью первой статьи 165, статьей 170.2, частью первой статьи 171, частями первой и первой.1 статьи 171.1, частью первой статьи 172, статьями 176, 177, частью первой статьи 178, частями первой - третьей статьи 180, частями первой и второй статьи 185, статьей 185.1, частью первой статьи 185.2, частью первой статьи 185.3, частью первой статьи 185.4, частью первой статьи 185.6, частями второй и четвертой статьи 191, статьей 192, частью первой статьи 193, частями первой и второй статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и денежное возмещение в двукратном размере этой суммы.

Слайд 253. Лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта совершения им до

3. Лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта совершения им до

Слайд 26Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2)

Лицо, впервые совершившее

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2)

Лицо, впервые совершившее

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78)

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются.

5. К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 358, 361 настоящего Кодекса, а равно совершившим сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются.

Слайд 279. Иные меры уголовно-правового характера понятие и виды(ст. 97-104.5)

Иные меры уголовно-правового характера

9. Иные меры уголовно-правового характера понятие и виды(ст. 97-104.5)

Иные меры уголовно-правового характера

Принудительные меры медицинского характера;

Конфискация имущества;

Судебный штраф;

Понятие:

Принудительные меры медицинского характера — это иные меры уголовно-правового характера, предусмотренные гл. 15 УК РФ, которые назначаются судом лицам, совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, страдающим психическими расстройствами, связанными с возможностью причинения этими лицами существенного вреда, либо с опасностью для себя или других лиц.

Виды ПММХ:

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа;

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа;

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением;

Слайд 2810. Конфискация имущества и судебный штраф: понятие и порядок назначения

(ст. 103.1)

Понятие конфискации

10. Конфискация имущества и судебный штраф: понятие и порядок назначения

(ст. 103.1)

Понятие конфискации

Конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие и обращение на основании обвинительного приговора суда в собственность государства орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, а также денег, ценностей и (или) иного имущества.

Порядок конфискации имущества судебными приставами:

1) Суд выносит приговор.

2) Составляется исполнительный лист и направляется судебным приставам.

3) На собственность накладывается арест.

4) Составляется акт приема и акт описи имущества (в присутствии понятных, а также пристава и должника).

5) Акт приема и описи направляют должнику в течение 5-ти дней, чтобы он указал на собственность, не подлежащую отчуждению.

6) Имущество передается в распоряжение государственных органов

Слайд 29Понятие судебного штрафа:

Судебный штраф – денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица

Понятие судебного штрафа:

Судебный штраф – денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица

Порядок определения размера судебного штрафа( ст.104.5)

Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей. Особенной части УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статье Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

Слайд 3011. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

(ст. 87-96)

С 14 лет подлежат ответственности только

11. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

(ст. 87-96)

С 14 лет подлежат ответственности только

Лица, достигшие 16 лет, не подлежат ответственности за совершение преступлений, указанных в законе (напр., ст.150, ст.135 УК РФ)

В случаях, указанных в законе, квалифицирующий признак «совершение преступления в отношении несовершеннолетнего» не вменяется (п. «в» ч.4 ст.228.1 УК РФ)

В предусмотренных законом случаях применяются специальные виды освобождения от уголовной ответственности и наказания – применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст.90, ст.92 УК РФ)

Сокращаются сроки давности (ст. 94 УК РФ); сроки погашения судимости (ст.95 УК РФ); сроки, по отбытии которых возможно условно-досрочное освобождение от наказания (ст.93 УК РФ)

Перечень видов наказаний, их размеры, сроки ограничены (ст.88 УК РФ)

При назначении наказания несовершеннолетним учитываются дополнительные обстоятельства (ч.1 ст.89 УК РФ)

Лишение свободы отбывается в несовершеннолетнем возрасте в воспитательных колониях (ч.3 ст.58 УК РФ)

Слайд 3112. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации

Особенная часть Уголовного

12. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации

Особенная часть Уголовного

В Особенной часта УК РФ все преступления в зависимости от родового объекта подразделяются на 6 разделов (разделы VII —XII), а каждый раздел — по видовому объекту группируется по главам, включаемым в различные разделы (гл.16 — 34).

Раздел VII «Преступления против личности» включает в себя преступления против жизни, преступления против здоровья, преступления против чести и достоинства личности, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступления против семьи и несовершеннолетних.

В разделе VIII «Преступления в сфере экономики» рассматриваются преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Откуда берётся и куда девается мусор

Откуда берётся и куда девается мусор Иллюстрации к повести Куприна «Гранатовый браслет». Кадры из фильма.

Иллюстрации к повести Куприна «Гранатовый браслет». Кадры из фильма. Духовная жизнь страны

Духовная жизнь страны Защити себя сама

Защити себя сама Начальная школа XXI века «Окружающий мир» авт. Н.Ф. Виноградова 1 класс.

Начальная школа XXI века «Окружающий мир» авт. Н.Ф. Виноградова 1 класс. Научно-технические журналы строительного комплекса – славная история,трудное настоящее,неопределенное будущее

Научно-технические журналы строительного комплекса – славная история,трудное настоящее,неопределенное будущее Зарубежная литература эпохи Просвещения

Зарубежная литература эпохи Просвещения Обращение в Европейский суд по правам человека: критерии приемлемости жалобы, правила обращения

Обращение в Европейский суд по правам человека: критерии приемлемости жалобы, правила обращения Школьная площадка МБОУ Марининской СОШ № 16

Школьная площадка МБОУ Марининской СОШ № 16 Моральные требования, предъявляемые к юридической профессии

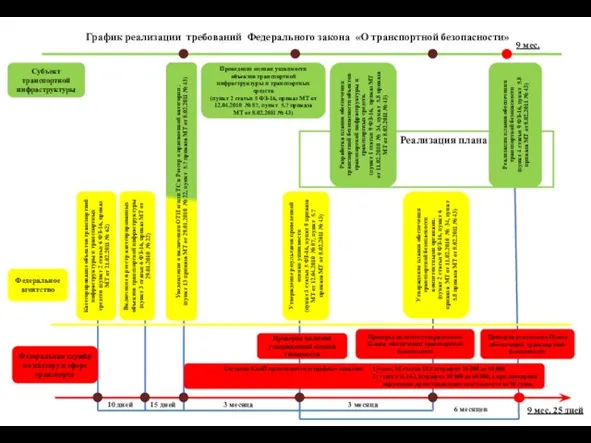

Моральные требования, предъявляемые к юридической профессии Реализация плана

Реализация плана Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Санкт-Петербург

Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Санкт-Петербург Виды дорожно-транспортных проишевствий

Виды дорожно-транспортных проишевствий Преимущества МС для ИС

Преимущества МС для ИС Операции по управлению персоналом

Операции по управлению персоналом Презентация на тему А.С. Пушкин

Презентация на тему А.С. Пушкин  История развития туризма и гостеприимства

История развития туризма и гостеприимства Развитие инновационной экономики. Инвестирование в высокотехнологичные проекты на раннем этапе развития

Развитие инновационной экономики. Инвестирование в высокотехнологичные проекты на раннем этапе развития Растениеводство

Растениеводство Укрепление системы органов внутренних дел во второй половине 1960-х - 1980-е гг

Укрепление системы органов внутренних дел во второй половине 1960-х - 1980-е гг Урок литературного чтения

Урок литературного чтения Творческий путь Федора Ивановича Тютчева

Творческий путь Федора Ивановича Тютчева Стихи и загадки про цифры

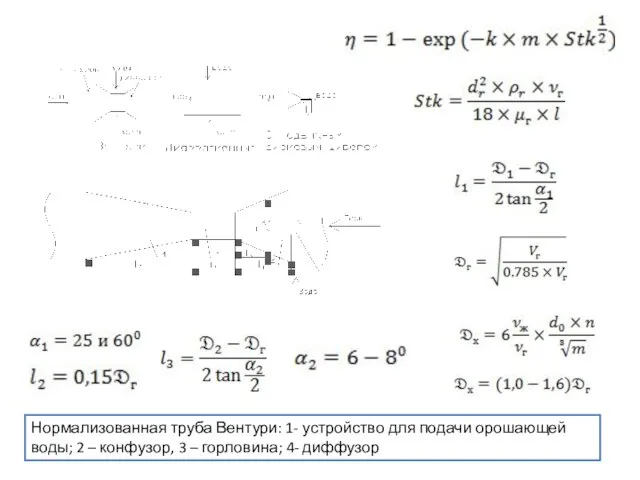

Стихи и загадки про цифры Турбулентные газопромыватели. (Лекция 13)

Турбулентные газопромыватели. (Лекция 13) Электронной Библиотеке - Электронный Абонемент

Электронной Библиотеке - Электронный Абонемент Словари

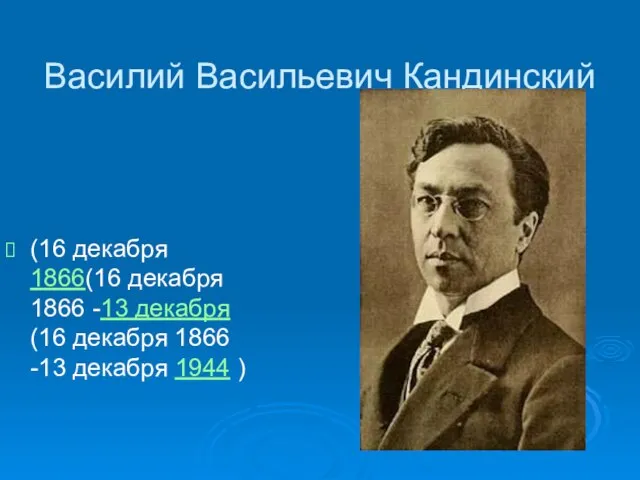

Словари Василий Васильевич Кандинский (16 декабря 1866 -13 декабря 1944 )

Василий Васильевич Кандинский (16 декабря 1866 -13 декабря 1944 ) Избавляемся от статического электричества

Избавляемся от статического электричества