Содержание

- 2. Выражение «белая ворона» давно уже стало метафорой, которая означает резкое отличие человека или животного от окружающих.

- 3. Распространенность. Есть альбиносы и среди людей. И немало. По оценкам ученых в Европе приблизительно один из

- 5. К альбинизму относится группа заболеваний, в основе которых лежит наследственный дефект метаболизма меланина, приводящий к снижению

- 6. Патогенез альбинизма. Нормальный процесс меланинообразования включает превращение аминокислоты тирозина в меланин при участии фермента тирозиназы. При

- 7. Функции меланина в организме. В коже меланин защищает поверхностные сосуды и ядра мальпигиевых клеток от солнечной

- 8. Таким образом: Меланосомы, как и макулярный пигмент, выполняют и оптическую и биохимическую (антиоксидантную) функции в системах

- 9. Классификация. 1. ГЛАЗО-КОЖНЫЙ АЛЬБИНИЗМ. 1.1. Тирозиназо-негативная форма глазо-кожного альбинизма. 1.2. Тирозиназо-позитивная форма глазо-кожного альбинизма. 1.3. "Желтый

- 10. Тип наследования. Практически все формы глазо-кожного альбинизма наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Глазной альбинизм имеет только два

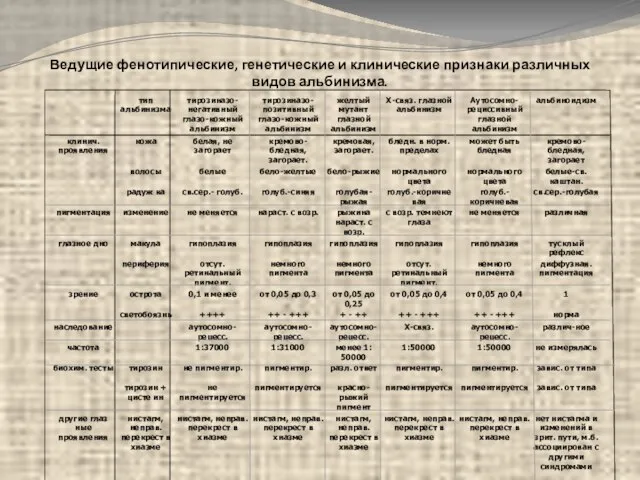

- 11. Ведущие фенотипические, генетические и клинические признаки различных видов альбинизма.

- 12. Пояснение к таблице. Дифференциально-диагностические биохимические тесты. Не всегда возможно отдифференцировать один тип альбинизма от другого в

- 13. Дополнение к таблице. Синдромы, сопутствующие альбинизму. Обращают на себя внимание синдромальные проявления, довольно часто сопутствующие альбинизму,

- 14. Особенности органа зрения. Анатомо-физиологические особенности: Клинические и функциональные симптомы: Симптом трансиллюминации; Малопигментированное глазное дно; Отсутствие фовеального

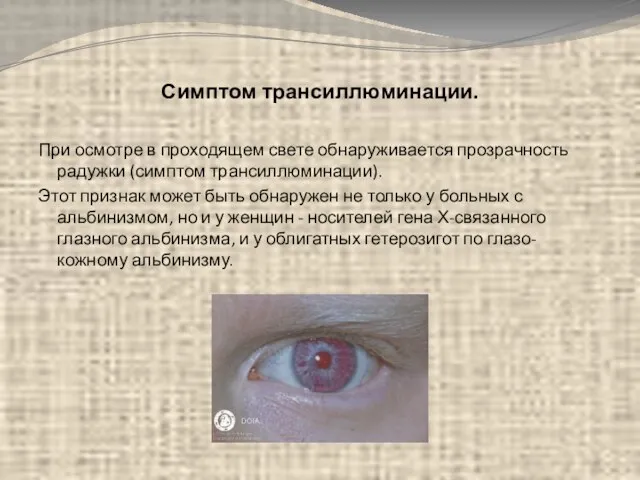

- 15. Симптом трансиллюминации. При осмотре в проходящем свете обнаруживается прозрачность радужки (симптом трансиллюминации). Этот признак может быть

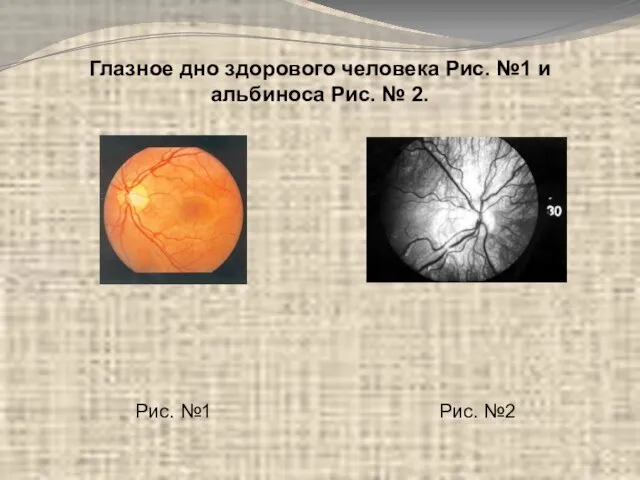

- 16. Глазное дно. При офтальмоскопическом исследовании выявляется малопигментированное глазное дно с просвечивающими хориоидальными сосудами. Фовеальный рефлекс отсутствует.

- 17. Глазное дно здорового человека Рис. №1 и альбиноса Рис. № 2. Рис. №1 Рис. №2

- 18. Светобоязнь. Светобоязнь различной степени присутствует у всех больных с альбинизмом. Она особенно наглядно проявляется при проведении

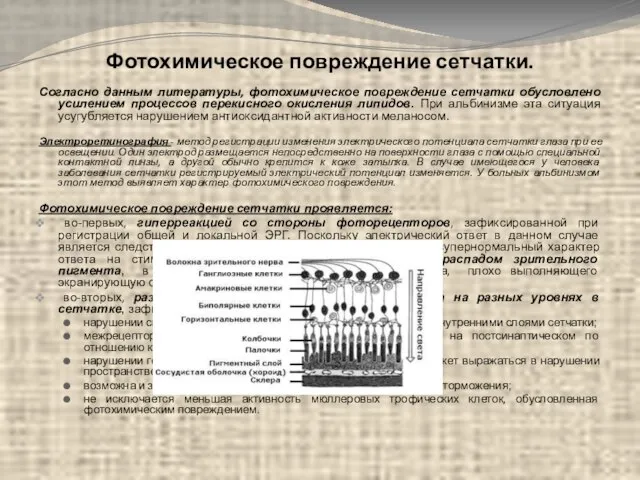

- 19. Фотохимическое повреждение сетчатки. Согласно данным литературы, фотохимическое повреждение сетчатки обусловлено усилением процессов перекисного окисления липидов. При

- 20. Нарушения рефракции. Нарушения рефракции при альбинизме встречаются довольно часто и характеризуется значительным разбросом. Чаще всего это:

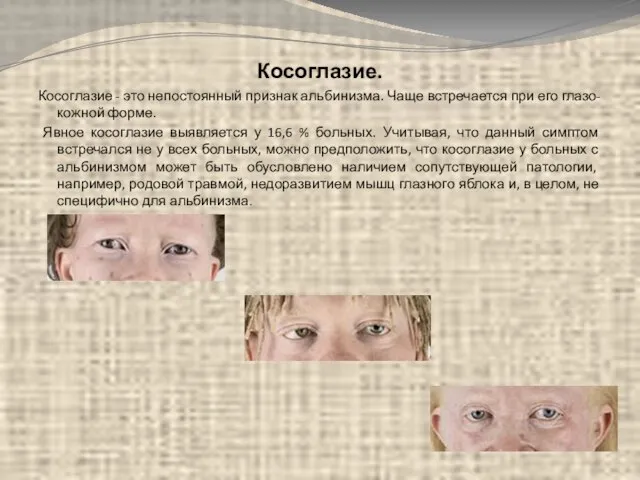

- 21. Косоглазие. Косоглазие - это непостоянный признак альбинизма. Чаще встречается при его глазо-кожной форме. Явное косоглазие выявляется

- 22. Нистагм. Нистагм является характерным признаком всех форм альбинизма. Чаще встречаются билатеральные движения глаз, сопряженные и в

- 23. Нистагм. Необычной формой врожденного нистагма, описанной при альбинизме, является «периодический чередующийся нистагм». Это - резкий горизонтальный

- 24. Аномалии зрительного пути. Зрительные и слуховые пути имеют аномальные нейроанатомические связи. В альбинотическом зрительном пути происходит

- 25. Аномальные нейроанатомические связи зрительного и слухового пути. Вначале, объяснением этих неврологических дефектов считалась утрата непигментарной функции

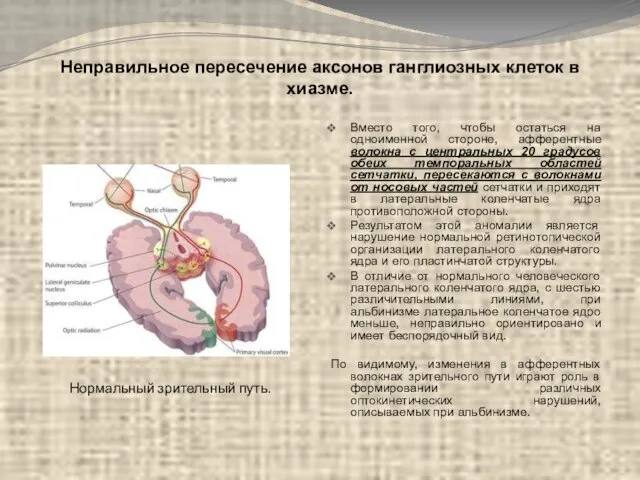

- 26. Неправильное пересечение аксонов ганглиозных клеток в хиазме. Вместо того, чтобы остаться на одноименной стороне, афферентные волокна

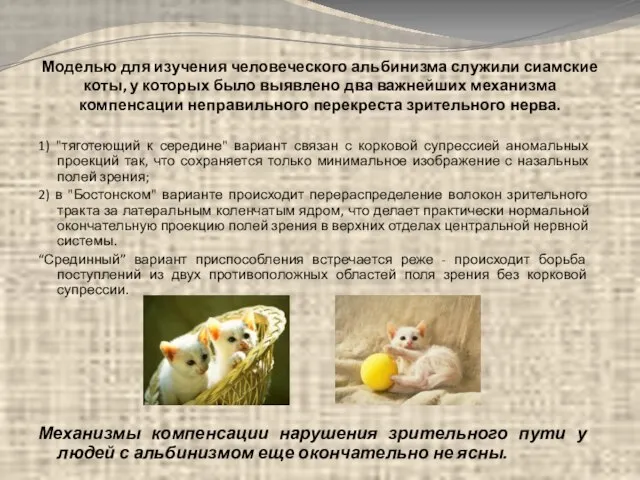

- 27. Моделью для изучения человеческого альбинизма служили сиамские коты, у которых было выявлено два важнейших механизма компенсации

- 28. Снижение остроты зрения. По данным литературы, один из основных факторов, оказывающих характерное влияние на формирование остроты

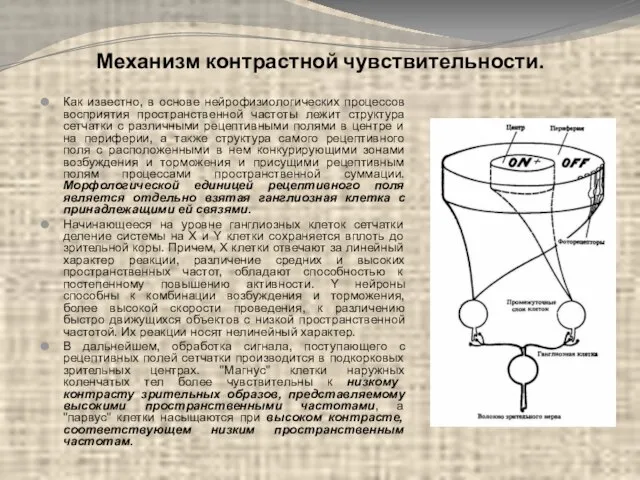

- 29. Механизм контрастной чувствительности. Как известно, в основе нейрофизиологических процессов восприятия пространственной частоты лежит структура сетчатки с

- 30. Нарушение контрастной чувствительности при альбинизме. Традиционный метод исследования контрастной чувствительности, используемый в клинике глазных болезней и

- 31. Нарушение цветовосприятия. При исследовании цветового зрения по таблицам Рабкина у альбиносов в 40% случаев встречаются нарушения

- 32. Нарушение цветовосприятия.

- 33. Способы улучшения зрительных функций у пациентов с альбинизмом. До настоящего времени не существует способа, радикально изменяющего

- 34. Способы улучшения зрительных функций у пациентов с альбинизмом. Однако, существуют некоторые направления, разрабатываемые современными офтальмологами, в

- 35. Основной принцип улучшения зрительных функций у альбиносов. Учитывая, что альбиносы относятся к группе риска с пониженным

- 36. Благоприятное влияние очковой коррекции со светофильтрами и затемненных контактных линз со светлым промежутком, соответствующим зрачку. Для

- 37. Необходимо также учитывать сложности в социальной адаптации слабовидящих пациентов, в том числе и страдающих альбинизмом. С

- 39. Скачать презентацию

Слайд 2 Выражение «белая ворона» давно уже стало метафорой, которая означает резкое отличие

Выражение «белая ворона» давно уже стало метафорой, которая означает резкое отличие

Слайд 3

Распространенность.

Есть альбиносы и среди людей. И немало. По оценкам ученых в

Распространенность. Есть альбиносы и среди людей. И немало. По оценкам ученых в

В то же время, хотя альбинизм - достаточно редкая патология, в некоторых расовых группах наблюдается необычно высокий процент случаев альбинизма:

при обследовании 14 292 негритянских детей в Нигерии среди них оказалось пять альбиносов, что соответствует частоте около 1 на 3 000;

а среди панамских индейцев (залив Сан-Блаз) частота составила 1 на 132!

Слайд 5 К альбинизму относится группа заболеваний, в основе которых лежит наследственный дефект

К альбинизму относится группа заболеваний, в основе которых лежит наследственный дефект

Функциональные нарушения, сопровождающие эти заболевания, обусловлены не только невозможностью выполнения меланином своей защитной функции, но и комплексом других изменений, присущих больным с альбинизмом.

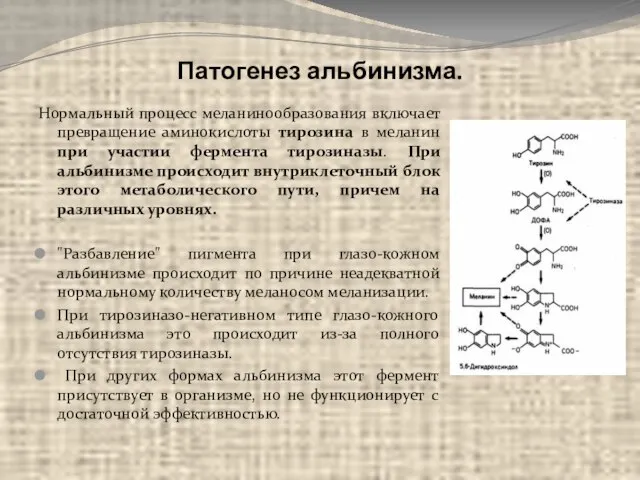

Слайд 6Патогенез альбинизма.

Нормальный процесс меланинообразования включает превращение аминокислоты тирозина в меланин при участии

Патогенез альбинизма.

Нормальный процесс меланинообразования включает превращение аминокислоты тирозина в меланин при участии

"Разбавление" пигмента при глазо-кожном альбинизме происходит по причине неадекватной нормальному количеству меланосом меланизации.

При тирозиназо-негативном типе глазо-кожного альбинизма это происходит из-за полного отсутствия тирозиназы.

При других формах альбинизма этот фермент присутствует в организме, но не функционирует с достаточной эффективностью.

Слайд 7Функции меланина в организме.

В коже меланин защищает поверхностные сосуды и ядра мальпигиевых

Функции меланина в организме.

В коже меланин защищает поверхностные сосуды и ядра мальпигиевых

Функция меланина в глазу более обширна и сложна и окончательно еще не изучена. Меланосомы являются специфическими участниками системы антиоксидантной защиты клеток пигментного эпителия заднего отрезка глаза, так как обладают выраженными антиокислительыми свойствами: они эффективно связывают прооксидантные ионы, в частности, ионы железа, и не менее эффективно взаимодействуют с активными формами кислорода.

Меланин, входящий в состав меланосом, исключительно эффективно поглощает свет, особенно в ультрафиолетовой области спектра. И поскольку наружные сегменты фоторецепторных клеток окружены отростками клеток пигментного эпителия, содержащими меланосомы, то, эффективно поглощая рассеянный свет внутри глазного бокала, эти отростки, выполняя роль экранирующих прокладок, повышают разрешающую способность глаза.

Существует мнение, что меланин играет значительную роль в формировании и развитии нервной системы, что косвенно подтверждается наличием у лиц с альбинизмом неправильного перекреста в хиазме зрительного нерва, неправильно сформированной макулярной области и частым сочетанием альбинизма с глухотой.

Слайд 8Таким образом:

Меланосомы, как и макулярный пигмент, выполняют и оптическую и биохимическую (антиоксидантную)

Таким образом:

Меланосомы, как и макулярный пигмент, выполняют и оптическую и биохимическую (антиоксидантную)

Отсутствие черных меланосом в пигментном эпителии при альбинизме приводит к :

фотофобии

повышенному риску светового повреждения сетчатки и пигментного эпителия.

Слайд 9Классификация.

1. ГЛАЗО-КОЖНЫЙ АЛЬБИНИЗМ.

1.1. Тирозиназо-негативная форма глазо-кожного альбинизма.

1.2. Тирозиназо-позитивная форма глазо-кожного

Классификация.

1. ГЛАЗО-КОЖНЫЙ АЛЬБИНИЗМ.

1.1. Тирозиназо-негативная форма глазо-кожного альбинизма.

1.2. Тирозиназо-позитивная форма глазо-кожного

1.3. "Желтый мутант" и "Платиновый" глазо-кожный альбинизм.

1.4. Аутосомно-доминантная форма глазо-кожного альбинизма.

2. ГЛАЗНОЙ АЛЬБИНИЗМ. ( или частичный альбинизм)

2.1. Х-связанный глазной альбинизм.

2.2. Аутосомно-рецессивный глазной альбинизм.

3. АЛЬБИНОИДИЗМ, как группа особых состояний, не считающихся альбинизмом.

Слайд 10Тип наследования.

Практически все формы глазо-кожного альбинизма наследуются по аутосомно-рецессивному типу.

Глазной альбинизм

Тип наследования.

Практически все формы глазо-кожного альбинизма наследуются по аутосомно-рецессивному типу.

Глазной альбинизм

Существуют также генетические данные, свидетельствующие о гетерогенности альбинизма. Сообщается о некоторых зарегистрированных случаях, когда у супругов с альбинизмом рождался ребенок, организм которого нормально продуцировал пигмент.

Часть альбинотических состояний приходится на долю мутаций гена, детерминирующего образование тирозиназы.

Доказано, что ген, кодирующий активность тирозиназы, ответственен за неправильный перекрест волокон зрительного нерва в хиазме.

Слайд 11Ведущие фенотипические, генетические и клинические признаки различных видов альбинизма.

Ведущие фенотипические, генетические и клинические признаки различных видов альбинизма.

Слайд 12Пояснение к таблице.

Дифференциально-диагностические биохимические тесты.

Не всегда возможно отдифференцировать один тип альбинизма от

Пояснение к таблице.

Дифференциально-диагностические биохимические тесты.

Не всегда возможно отдифференцировать один тип альбинизма от

Биохимически может быть выделено 2 наиболее распространенных типа глазо-кожного альбинизма (с использованием теста на волосяной луковице).

Тест описан Kugelman и Wan-Scott в 1961г . При проведении этого теста свежевыдернутая волосяная луковица инкубируется в буферном растворе тирозина в течение 24 часов, а затем исследуется. Во время инкубации волосяная луковица некоторых альбиносов не формирует пигмента (т.е. демонстрируется полное отсутствие фермента тирозиназы), тогда как в луковицах других альбиносов обнаруживается рост концентрации меланина. Эти формы классифицируются как тирозиназо-негативный альбинизм и тирозиназо-позитивный альбинизм соответственно.

По последним данным, тирозиназо-негативный альбинизм, в свою очередь, подразделяется на тип 1-А, при котором активность фермента полностью отсутствует, и тип 1-Б , при котором активность фермента значительно снижена (так называемый "желтый" тип).

Слайд 13Дополнение к таблице.

Синдромы, сопутствующие альбинизму.

Обращают на себя внимание синдромальные проявления, довольно часто

Дополнение к таблице.

Синдромы, сопутствующие альбинизму.

Обращают на себя внимание синдромальные проявления, довольно часто

Синдром Германского-Пудлака.

Это третий по частоте вид альбинизма, которому присуща триада симптомов:

тирозиназо-позитивный глазо-кожный альбинизм;

геморрагическая пурпура;

накопление цероид-липофусциновых веществ в тканях (что наиболее часто выражается в пульмонарном фиброзе, гранулематозном колите).

Он встречается по всему миру, но с наибольшей частотой - среди пуэрториканцев. Этот синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Чедиак-Хигаши синдром.

Форма альбинизма, характеризующаяся

нарушением пигментации по тирозиназо-позитивному типу;

значительной чувствительностью к инфекции;

прогрессирующей периферической нейропатией;

наличием пероксидазосодержащих лизосомальных гранул в лейкоцитах и клетках других тканей.

Маленькие дети постоянно страдают от инфекций, чаще вызываемых грамм-положительными микроорганизмами. Те, кто переживают это, начинают страдать от развития неврологических проявлений, достигающих максимума к 5 годам, в довершение всего развивается терминальная лимфогистолитическая пролиферация, которая может быть вирус-ассоциированной. Только немногие пациенты доживают до взрослого состояния.

Слайд 14Особенности органа зрения.

Анатомо-физиологические особенности:

Клинические и функциональные симптомы:

Симптом трансиллюминации;

Малопигментированное глазное дно;

Отсутствие фовеального

Особенности органа зрения.

Анатомо-физиологические особенности:

Клинические и функциональные симптомы:

Симптом трансиллюминации;

Малопигментированное глазное дно;

Отсутствие фовеального

Светобоязнь;

Нарушения рефракции;

Косоглазие;

Нистагм.

Аномалии зрительного пути.

Функциональные показатели:

Снижение остроты зрения;

Нарушение контрастной чувствительности;

Нарушение цветовосприятия.

Слайд 15Симптом трансиллюминации.

При осмотре в проходящем свете обнаруживается прозрачность радужки (симптом трансиллюминации).

Этот

Симптом трансиллюминации.

При осмотре в проходящем свете обнаруживается прозрачность радужки (симптом трансиллюминации).

Этот

Слайд 16Глазное дно.

При офтальмоскопическом исследовании выявляется малопигментированное глазное дно с просвечивающими хориоидальными сосудами.

Глазное дно.

При офтальмоскопическом исследовании выявляется малопигментированное глазное дно с просвечивающими хориоидальными сосудами.

Фовеальная гипоплазия является одним из основных признаков альбинизма. Впервые была обнаружена еще в 1920 году.

Таким образом альбинизм центральной области сетчатки характеризуется:

(а) отсутствием фовеального углубления, а следовательно, и фовеального рефлекса;

(б) уменьшением обычной фовеальной гиперпигментации;

(в) недостатком пигмента ксантофилла в макуле;

(г) наличием ретинальных сосудов, пересекающих пятно (этот признак встречается не всегда) или, наоборот, редукцей парамакулярных сосудов.

Возможна гипоплазия диска зрительного нерва (91).

Слайд 18Светобоязнь.

Светобоязнь различной степени присутствует у всех больных с альбинизмом. Она особенно наглядно

Светобоязнь.

Светобоязнь различной степени присутствует у всех больных с альбинизмом. Она особенно наглядно

Этот симптом, по-видимому, обусловлен недостатком пигмента в глазу альбиноса (как в радужке, так и в пигментном слое сетчатки), а следовательно, попаданием слишком большого количества света на фоторецепторы.

Светобоязнь является защитной реакцией, так как попадание чрезмерного количества солнечных лучей в глаз альбиноса оказывает губительное действие на его сетчатку.

Слайд 19Фотохимическое повреждение сетчатки.

Согласно данным литературы, фотохимическое повреждение сетчатки обусловлено усилением процессов перекисного

Фотохимическое повреждение сетчатки.

Согласно данным литературы, фотохимическое повреждение сетчатки обусловлено усилением процессов перекисного

Электроретинография - метод регистрации изменения электрического потенциала сетчатки глаза при ее освещении. Один электрод размещается непосредственно на поверхности глаза с помощью специальной контактной линзы, а другой обычно крепится к коже затылка. В случае имеющегося у человека заболевания сетчатки регистрируемый электрический потенциал изменяется. У больных альбинизмом этот метод выявляет характер фотохимического повреждения.

Фотохимическое повреждение сетчатки проявляется:

во-первых, гиперреакцией со стороны фоторецепторов, зафиксированной при регистрации общей и локальной ЭРГ. Поскольку электрический ответ в данном случае является следствием фотохимического превращения пигмента, супернормальный характер ответа на стимуляцию вспышкой обусловлен усиленным распадом зрительного пигмента, в условиях существующего недостатка меланина, плохо выполняющего экранирующую функцию.

во-вторых, развитием торможения проведения импульса на разных уровнях в сетчатке, зафиксированного при регистрации общей ЭРГ:

нарушении синаптического взаимодействия между наружными и внутренними слоями сетчатки;

межрецепторного торможения во внутренних слоях сетчатки на постсинаптическом по отношению к фоторецепторам уровне;

нарушении горизонтальных связей в сетчатке, что клинически может выражаться в нарушении пространственной суммации;

возможна и заинтересованность медиаторных систем в процессах торможения;

не исключается меньшая активность мюллеровых трофических клеток, обусловленная фотохимическим повреждением.

Слайд 20Нарушения рефракции.

Нарушения рефракции при альбинизме встречаются довольно часто и характеризуется значительным разбросом.

Нарушения рефракции.

Нарушения рефракции при альбинизме встречаются довольно часто и характеризуется значительным разбросом.

Астигматизм с преобладанием роговичного компонента

Астигматизм 1.0 Дптр. и выше отмечен у 31% пациентов.

Из них:

астигматизм прямого типа встречается в 60 % случаев

обратного типа - в 32% случаев

с косыми осями - 8 % случаев;

Гиперметропия (около 63%);

Встречаются эмметропическая (17%) и миопическая (20%) рефракция.

Слайд 21Косоглазие.

Косоглазие - это непостоянный признак альбинизма. Чаще встречается при его глазо-кожной форме.

Косоглазие.

Косоглазие - это непостоянный признак альбинизма. Чаще встречается при его глазо-кожной форме.

Слайд 22Нистагм.

Нистагм является характерным признаком всех форм альбинизма. Чаще встречаются билатеральные движения глаз,

Нистагм.

Нистагм является характерным признаком всех форм альбинизма. Чаще встречаются билатеральные движения глаз,

Чаще всего, а именно в 83% случаев имеет место горизонтальный толчкообразный нистагм.

В 13% случаев встречается горизонтальный маятникообразный нистаг.

А в 4% случаев у больных имеет место горизонтальный толчкообразный нистагм с ротаторным компонентом.

Несмотря на термин "врожденный", много новорожденных альбиносов не имеют постоянного нистагма в течение нескольких недель после рождения, (при тщательном сборе анамнеза отмечено, что нистагм у больных с альбинизмом появлялся на 3-4 неделе постнатального развития, что совпадает со временем формирования фиксационного рефлекса), и даже впоследствии, осцилляции в детском возрасте значительно отличаются от наблюдаемых во взрослом состоянии.

Таким образом, можно предположить, что нистагм при альбинизме вторичен и связан с врожденным нарушением формирования макулярной области, зрительного нерва и первичных и вторичных зрительных центров.

Имеющее место уменьшение интенсивности нистагма с возрастом можно объяснить развитием адаптационных механизмов, и, возможно, тенденцией к развитию парамакулярной фиксации.

Характеристики нистагма при альбинизме очень вариабельны.

На врожденный нистагм могут оказывать влияние такие факторы, как

положение взгляда,

наклон головы,

попытка фиксации,

уровень стресса или усталости.

Это влияет на интенсивность нистагма, а, следовательно, и на остроту зрения.

Также как при врожденном идиопатическом нистагме, у некоторых больных с альбинизмом проявляется "нуль-зона", при которой наблюдается минимальная интенсивность нистагма. Если "нуль-зона" обнаруживается при эксцентричной позиции взора, то ненормальное положение головы является адаптацией с целью зафиксировать взгляд в позиции максимальной стабильности (где достигается максимально возможная острота зрения). У некоторых больных наблюдаются непроизвольные качательные движения головы в горизонтальном или вертикальном направлении.

Слайд 23Нистагм.

Необычной формой врожденного нистагма, описанной при альбинизме, является «периодический чередующийся нистагм».

Это

Нистагм.

Необычной формой врожденного нистагма, описанной при альбинизме, является «периодический чередующийся нистагм».

Это

Слайд 24Аномалии зрительного пути.

Зрительные и слуховые пути имеют аномальные нейроанатомические связи.

В альбинотическом

Аномалии зрительного пути.

Зрительные и слуховые пути имеют аномальные нейроанатомические связи.

В альбинотическом

Слайд 25Аномальные нейроанатомические связи зрительного и слухового пути.

Вначале, объяснением этих неврологических дефектов считалась

Аномальные нейроанатомические связи зрительного и слухового пути.

Вначале, объяснением этих неврологических дефектов считалась

Эти авторы считают, что недостаток ретинального меланина ответственен за нейроанатомическую дезорганизацию, часто проявляющуюся сочетанием зрительных нарушений с глухотой.

Слайд 26Неправильное пересечение аксонов ганглиозных клеток в хиазме.

Вместо того, чтобы остаться на одноименной

Неправильное пересечение аксонов ганглиозных клеток в хиазме.

Вместо того, чтобы остаться на одноименной

Результатом этой аномалии является нарушение нормальной ретинотопической организации латерального коленчатого ядра и его пластинчатой структуры.

В отличие от нормального человеческого латерального коленчатого ядра, с шестью различительными линиями, при альбинизме латеральное коленчатое ядро меньше, неправильно ориентировано и имеет беспорядочный вид.

По видимому, изменения в афферентных волокнах зрительного пути играют роль в формировании различных оптокинетических нарушений, описываемых при альбинизме.

Нормальный зрительный путь.

Слайд 27Моделью для изучения человеческого альбинизма служили сиамские коты, у которых было выявлено

Моделью для изучения человеческого альбинизма служили сиамские коты, у которых было выявлено

1) "тяготеющий к середине" вариант связан с корковой супрессией аномальных проекций так, что сохраняется только минимальное изображение с назальных полей зрения;

2) в "Бостонском" варианте происходит перераспределение волокон зрительного тракта за латеральным коленчатым ядром, что делает практически нормальной окончательную проекцию полей зрения в верхних отделах центральной нервной системы.

“Срединный” вариант приспособления встречается реже - происходит борьба поступлений из двух противоположных областей поля зрения без корковой супрессии.

Механизмы компенсации нарушения зрительного пути у людей с альбинизмом еще окончательно не ясны.

Слайд 28Снижение остроты зрения.

По данным литературы, один из основных факторов, оказывающих характерное влияние

Снижение остроты зрения.

По данным литературы, один из основных факторов, оказывающих характерное влияние

оптической нечеткостью (в результате сильных изменений рефракции),

рассеянием света внутри глаза (из-за недостатка пигмента в радужке),

отсутствием на сетчатке полностью дифференцированного пятна,

некоторые авторы не исключают влияния повреждающего действия видимого света на сетчатку глаз больного с альбинизмом.

Уровень остроты зрения при альбинизме значительно варьирует (от 1 до сотых долей ), в среднем - 0.1-0.4.

Аbadi и соавт. в 1991 году исследовали пределы зрительного разрешения при альбинизме. Влияние вынужденных колебаний глаз на зрительное разрешение исследовалось как у лиц с альбинизмом, так и у больных с врожденным нистагмом. У больных с нистагмом наблюдалась линейная взаимосвязь между медленной фазой движения глаз и минимальным углом разрешения (при медленных движениях разрешающая способность была выше), в то время, как у больных с альбинизмом существовал промежуток критических значений медленных скоростей движений, за пределами которого острота зрения не улучшалась.

Для альбиносов характерно отсутствие влияния оптической коррекции (для большинства (55%) пациентов), или ее незначительное влияние (для 34,2% пациентов) в процессе непосредственного подбора очков. По-видимому, именно этим обусловлен тот факт, что больные с альбинизмом не склонны к постоянному ношению очков, которые не только не повышают остроту зрения, но и не создают комфортных условий для этих пациентов.

Острота зрения с оптимальной коррекцией у альбиносов, в среднем, составляет 0,22.

Большая вариабельность показателей остроты зрения, а также невозможность полной оптической коррекции подтверждает роль патологических изменений в сетчатке и высших отделах зрительного анализатора в патогенезе нарушения зрительных функций при альбинизме.

Слайд 29Механизм контрастной чувствительности.

Как известно, в основе нейрофизиологических процессов восприятия пространственной частоты лежит

Механизм контрастной чувствительности.

Как известно, в основе нейрофизиологических процессов восприятия пространственной частоты лежит

Начинающееся на уровне ганглиозных клеток сетчатки деление системы на X и Y клетки сохраняется вплоть до зрительной коры. Причем, Х клетки отвечают за линейный характер реакции, различение средних и высоких пространственных частот, обладают способностью к постепенному повышению активности. Y нейроны способны к комбинации возбуждения и торможения, более высокой скорости проведения, к различению быстро движущихся объектов с низкой пространственной частотой. Их реакции носят нелинейный характер.

В дальнейшем, обработка сигнала, поступающего с рецептивных полей сетчатки производится в подкорковых зрительных центрах. "Магнус" клетки наружных коленчатых тел более чувствительны к низкому контрасту зрительных образов, представляемому высокими пространственными частотами, а "парвус" клетки насыщаются при высоком контрасте, соответствующем низким пространственным частотам.

Слайд 30Нарушение контрастной чувствительности при альбинизме.

Традиционный метод исследования контрастной чувствительности, используемый в клинике

Нарушение контрастной чувствительности при альбинизме.

Традиционный метод исследования контрастной чувствительности, используемый в клинике

При исследовании функции контрастной чувствительности с предъявлением синусоидальных решеток у больных с альбинизмом обнаруживается снижение контрастной чувствительности. Происходит также смещение пика максимальной чувствительности в сторону низких пространственных частот. Если у здоровых обследуемых функция контрастной чувствительности в горизонтальном и вертикальном периодах одинакова, то у больных с альбинизмом, при пороговых уровнях контраста чувствительность для горизонтально ориентированных полос выше, чем для вертикальных.По мнению авторов, это происходит по причине более значительного ухудшения детальной ориентации в перпендикулярном направлении по отношению к горизонтальному (в котором происходит движение глаз)

Таким образом, при истинном альбинизме отмечается:

снижение контрастной чувствительности во всем диапазоне пространственных частот,

"провалы" в зоне средних пространственных частот,

отсутствие чувствительности к высоким пространственным частотам.

Указанные закономерности выявляются при предъявлении как ахроматической решетки, так и хроматических решеток. Кроме того, при истинном альбинизме чувствительность к высоким пространственным частотам при предъявлении красно-черной решетки ниже, чем при предъявлении ахроматической решетки.

Слайд 31Нарушение цветовосприятия.

При исследовании цветового зрения по таблицам Рабкина у альбиносов в 40%

Нарушение цветовосприятия.

При исследовании цветового зрения по таблицам Рабкина у альбиносов в 40%

чаще - дейтераномалии (в 37% случаев) ,

реже - протаномалии (в 16,5% случаев),

и нарушения цветоощущения с сочетанием - протаномалии и дейтераномалии (32% случаев)

В 15% случаев определение цветоощущения по таблицам провести не удавалось из-за крайне низкой остроты зрения пациента.

При оценке функции цветовых каналов зрительной системы альбиносов получены следующие результаты:

нарушение цветового зрения по типу аномальной трихромазии, чаще - дейтераномалии;

повышение порога цветоощущения на красный и зеленый цвет и замедление проведения возбуждения по этим каналам, проявившееся в значительном увеличении времени сенсо-моторной реакции при предъявлении стимулов красного и зеленого цвета;

практически нормальная чувствительность к синему цвету;

нарушение цветового различия для красного и зеленого света, выявленное при уравнивании по яркости стимула и фона;

На основании этих результатов можно считать, что функция зеленых колбочек и палочек, в спектр пропускания которых входит зеленый цвет, больше всего страдает при альбинизме. Не исключено участие в этом нарушении фотоповреждающего действия света, особенно, учитывая недостаток меланина, выполняющего оптическую и биохимическую (антиоксидантную) функции в системах защиты сетчатки и пигментного эпителия.

Слайд 32Нарушение цветовосприятия.

Нарушение цветовосприятия.

Слайд 33Способы улучшения зрительных функций у пациентов с альбинизмом.

До настоящего времени не существует

Способы улучшения зрительных функций у пациентов с альбинизмом.

До настоящего времени не существует

Но теоретически, благодаря высокому уровню развития генной инженерии в настоящее время, возможно избавление человека от этого дефекта.

Молекулярная генетика позволяет найти дефектный ген и уточнить, какой дефект в белковой молекуле является причиной отсутствия пигмента в глазах. Теоретически целенаправленное и избирательное лечение возможно. Возможна реконструкция генов. Это очень сложные технологии, при использовании которых проводится рассечение молекулы ДНК при помощи ферментов, а затем сшивание из разных кусочков обновленной, усовершенствованной ДНК. Сшивание производится при помощи другого фермента. Эта новая ДНК может быть введена в клетку больного, и там она будет функционировать.

Возможно, в будущем это можно будет сделать больному — заменить дефектный участок гена на нормальный, но в настоящее время такие операции пока не делаются на людях. Это связано с тем, что гены, как правило, тесно взаимодействуют друг с другом. При изменении в одном из них может измениться и еще какая-нибудь функция в организме. Пока риск слишком велик. К тому же при альбинизме дефект иногда имеется в нескольких генах.

Предположим, ученые открыли метод исправления дефекта в генах альбиноса и после проведенного лечения гены начали давать правильную инструкцию для выработки пигмента. Такого рода лечение, благодаря успехам молекулярной генетики и генной инженерии, возможно при некоторых болезнях уже сейчас. Это означает, что кожа, волосы и глаза изменят цвет, больной сможет безбоязненно находиться на солнце, не будет сторониться других детей. Эти изменения в его внешнем виде изменят и его жизнь. Но многие методы лечения имеют побочные эффекты.

Должен ли человек соглашаться на такое лечение?

Какой уровень риска допустим при таком лечении? Ведь это вмешательство в тончайшие структуры организма, которые тесно взаимосвязаны между собой!

Слайд 34Способы улучшения зрительных функций у пациентов с альбинизмом.

Однако, существуют некоторые направления, разрабатываемые

Способы улучшения зрительных функций у пациентов с альбинизмом.

Однако, существуют некоторые направления, разрабатываемые

Выявленные особенности нарушения зрительных функций при альбинизме дают основания предполагать целесообразность применения при альбинизме:

светофильтров,

щадящего светового режима,

апробации препаратов антиоксидантного действия,

препаратов, моделирующих функцию меланина,

коррекции рефракционных нарушений,

нейтрализации эффектов нистагма.

Слайд 35Основной принцип улучшения зрительных функций у альбиносов.

Учитывая, что альбиносы относятся к группе

Основной принцип улучшения зрительных функций у альбиносов.

Учитывая, что альбиносы относятся к группе

возможно, ранняя диагностика альбинизма ;

раннее создание щадящего светового режима;

возможно раннее назначение специальных средств коррекции, учитывающих особенности рефракции каждого пациента.

Слайд 36Благоприятное влияние очковой коррекции со светофильтрами и затемненных контактных линз со светлым

Благоприятное влияние очковой коррекции со светофильтрами и затемненных контактных линз со светлым

Для улучшения зрения и достижения максимального зрительного комфорта используются очки с желто-коричневыми светофильтрами.

Желто-коричневые очки не пропускают синий, фиолетовый и ультрафиолетовый части спектра, чем защищают сетчатку.

Кроме того, очки со светофильтром уменьшают хроматические аберрации и тем самым повышают остроту зрения.

Уменьшают светобоязнь.

Можно уменьшить амплитуду нистагма путем назначения очковой коррекции с желто-коричневыми светофильтрами. Уменьшение амплитуды нистагма в данном случае будет свидетельствовать о повышении остроты зрения. (Нейтрализация нистагма также достигается особым положением головы; ношением призм, проецирующих изображение в так называемую "нуль-зону" сетчатки; экстраокулярной мышечной хирургией).

Слайд 37Необходимо также учитывать сложности в социальной адаптации слабовидящих пациентов, в том числе

Необходимо также учитывать сложности в социальной адаптации слабовидящих пациентов, в том числе

Как построить гараж?

Как построить гараж? Оптическое просветление биологических тканей – перспективы применения в медицинской диагностике и фототерапии

Оптическое просветление биологических тканей – перспективы применения в медицинской диагностике и фототерапии Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения (5 класс)

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения (5 класс) Профессия – ученик

Профессия – ученик Один путь к Богу

Один путь к Богу О денежно-кредитной политике инновационного экономического развития

О денежно-кредитной политике инновационного экономического развития Презентация о стрекозах...

Презентация о стрекозах... Презентация Слива

Презентация Слива Изменения в законе РФ О занятости населения в Российской Федерации. Информация для работодателей

Изменения в законе РФ О занятости населения в Российской Федерации. Информация для работодателей Ян Вермеер Делфтеский (картины)

Ян Вермеер Делфтеский (картины) Законы Кеплера

Законы Кеплера Презентация на тему Как написать сочинение

Презентация на тему Как написать сочинение Презентация на тему Составное глагольное сказуемое

Презентация на тему Составное глагольное сказуемое  Презентация на тему Происхождение человека. Человеческие расы

Презентация на тему Происхождение человека. Человеческие расы  день отца

день отца Тема 2 Система и источники МЧП

Тема 2 Система и источники МЧП Национальные традиции, обычаи, культура народов нашего края

Национальные традиции, обычаи, культура народов нашего края Решение задач повышенного уровня

Решение задач повышенного уровня Як заповнити оціночну форму

Як заповнити оціночну форму История кино. Кинематограф

История кино. Кинематограф Презентация Сущность и функции методологического подхода

Презентация Сущность и функции методологического подхода Stili_rechi_ISP9-21_Sidorov

Stili_rechi_ISP9-21_Sidorov Настольные игры от разработчиков

Настольные игры от разработчиков Куклы - обереги 4 класс

Куклы - обереги 4 класс Прогностика, пророчества и осуществление единственного будущего

Прогностика, пророчества и осуществление единственного будущего О Программе «Национальная банковская система России 2010, 2020»

О Программе «Национальная банковская система России 2010, 2020» Размножение организмов 6 класс

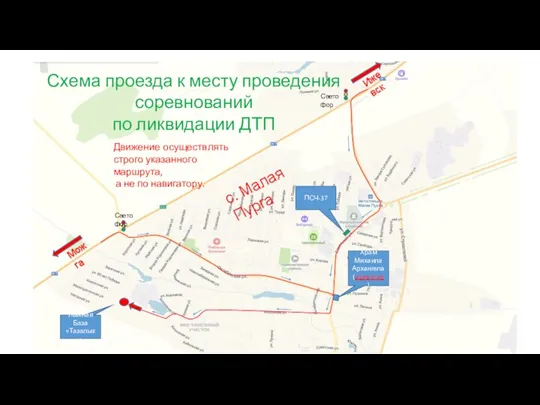

Размножение организмов 6 класс Схема проезда к месту проведения соревнований по ликвидации ДТП, лыжная база Тазалык

Схема проезда к месту проведения соревнований по ликвидации ДТП, лыжная база Тазалык