Противогриппозный иммунитет: вклад отдела вирусологии имени академика А.А. Смородинцева НИИЭМ СЗО РАМН в изучение проблемы

Содержание

- 2. А.А. Смородинцев – первый исследователь противовирусного (противогриппозного) иммунитета В опытах in vivo охарактеризован первичный и вторичный

- 3. Изучение противогриппозного иммунитета – одно из важных направлений в вирусологической иммунологии Огромная социальная значимость гриппа. Вирус

- 4. Главные направления в изучении противогриппозного иммунитета в отделе вирусологии им. А.А. Смородинцева Постинфекционная и поствакцинальная индукция:

- 5. I. Первое направление – изучение локального иммунитета во входных воротах гриппозной инфекции (верхний отдел дыхательного тракта)

- 6. На материале обследования лиц из длительно наблюдаемых коллективов доказана протективная функция локальных IgA-антител при естественной гриппозной

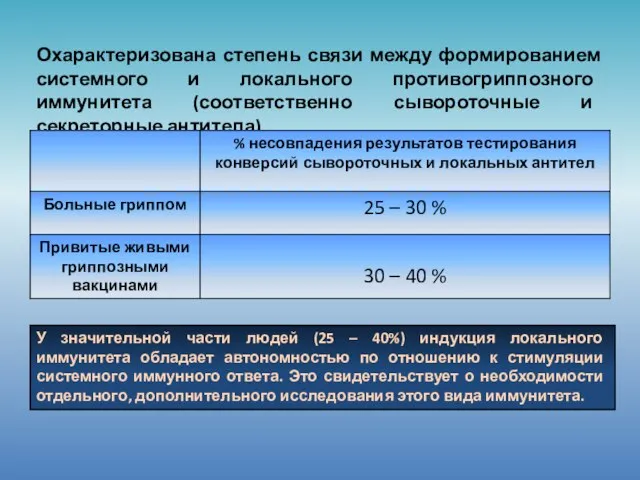

- 7. Охарактеризована степень связи между формированием системного и локального противогриппозного иммунитета (соответственно сывороточные и секреторные антитела) У

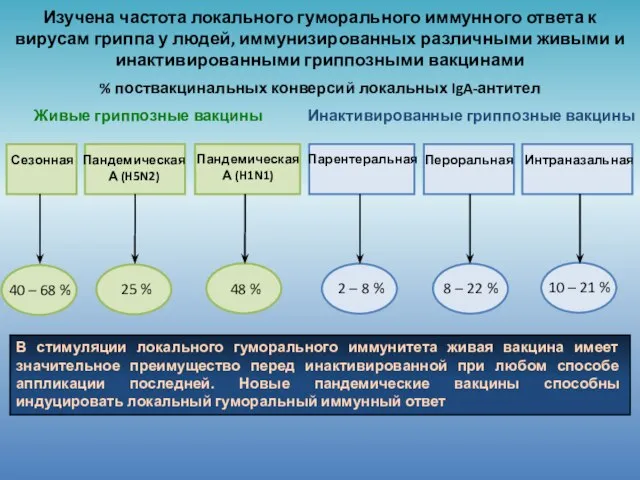

- 8. Изучена частота локального гуморального иммунного ответа к вирусам гриппа у людей, иммунизированных различными живыми и инактивированными

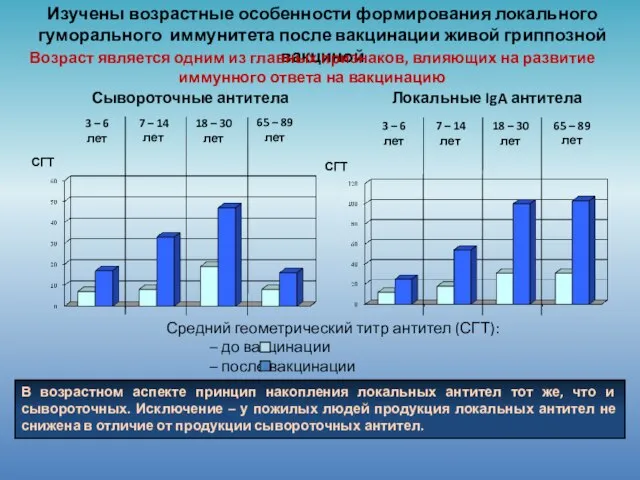

- 9. В возрастном аспекте принцип накопления локальных антител тот же, что и сывороточных. Исключение – у пожилых

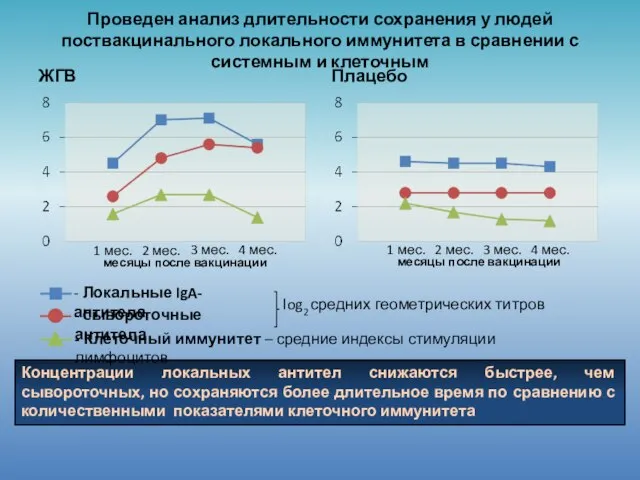

- 10. Проведен анализ длительности сохранения у людей поствакцинального локального иммунитета в сравнении с системным и клеточным ЖГВ

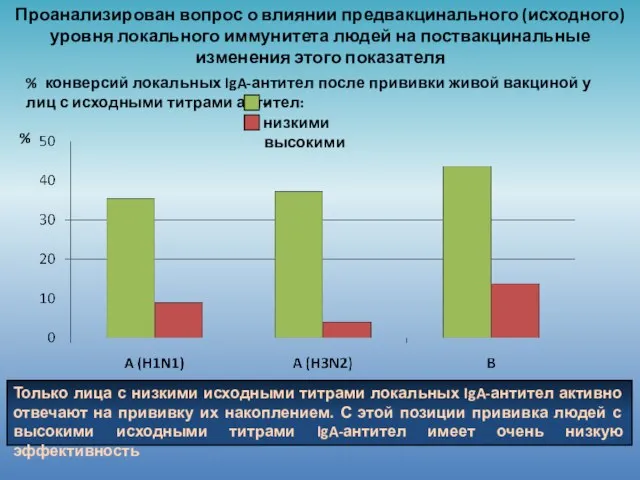

- 11. Проанализирован вопрос о влиянии предвакцинального (исходного) уровня локального иммунитета людей на поствакцинальные изменения этого показателя %

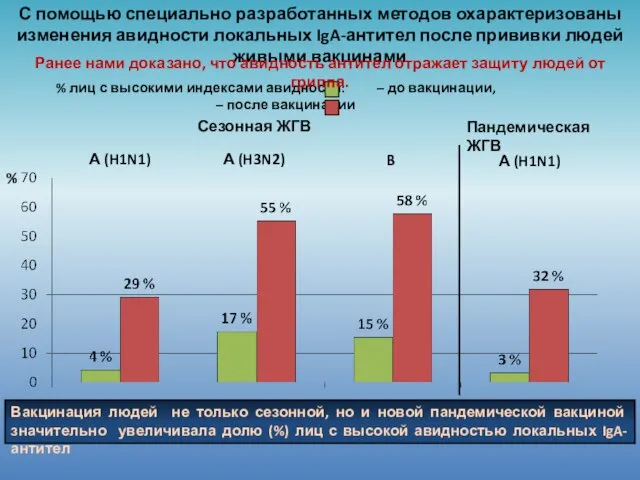

- 12. Вакцинация людей не только сезонной, но и новой пандемической вакциной значительно увеличивала долю (%) лиц с

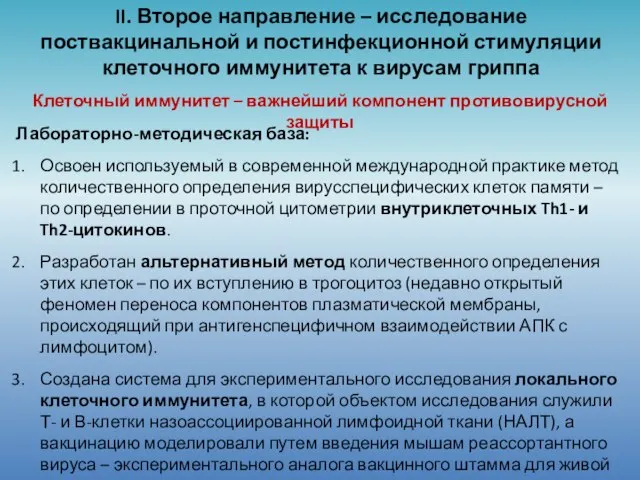

- 13. II. Второе направление – исследование поствакцинальной и постинфекционной стимуляции клеточного иммунитета к вирусам гриппа Лабораторно-методическая база:

- 14. Индукция вирусспецифических клеток иммунологической памяти – ключевой вопрос вакцинальной иммунологии Т- и В- клетки иммунологической памяти

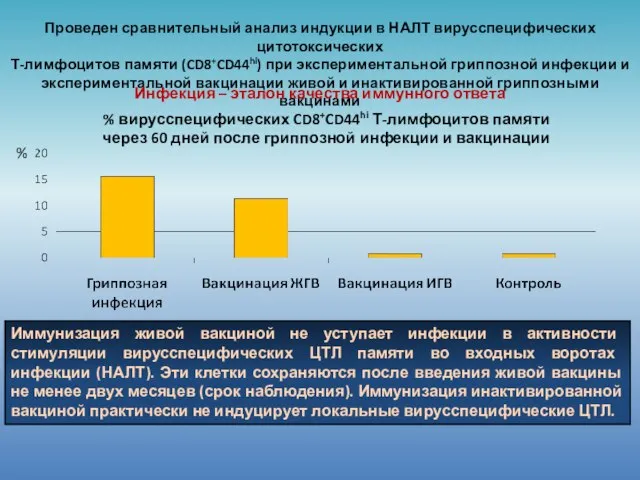

- 15. Проведен сравнительный анализ индукции в НАЛТ вирусспецифических цитотоксических Т-лимфоцитов памяти (CD8+CD44hi) при экспериментальной гриппозной инфекции и

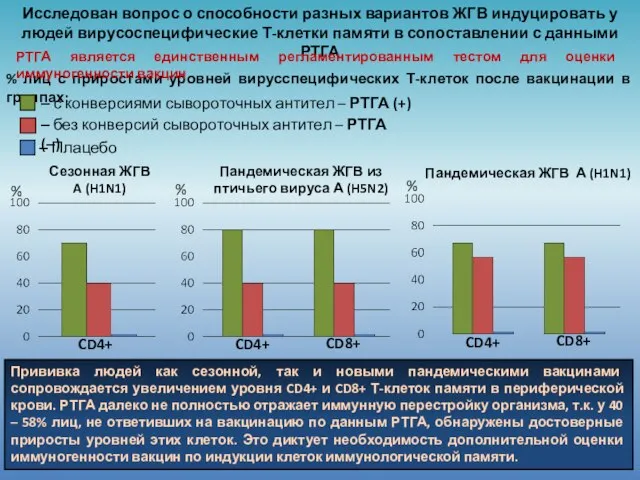

- 16. Исследован вопрос о способности разных вариантов ЖГВ индуцировать у людей вирусоспецифические Т-клетки памяти в сопоставлении с

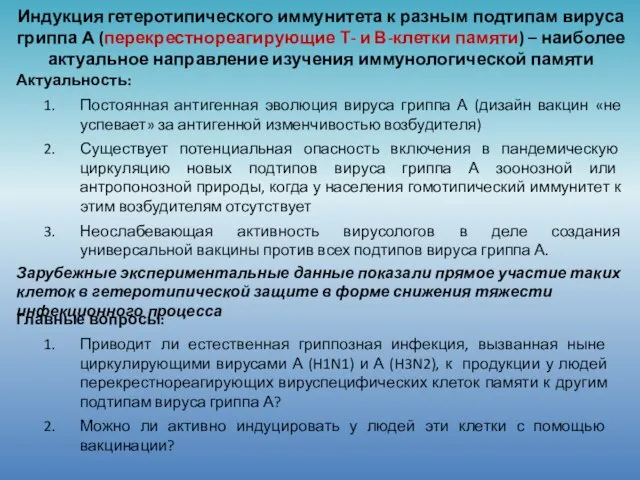

- 17. Индукция гетеротипического иммунитета к разным подтипам вируса гриппа А (перекрестнореагирующие Т- и В-клетки памяти) – наиболее

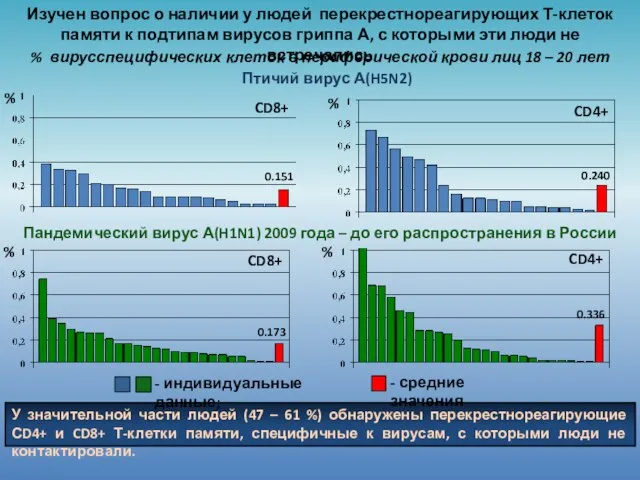

- 18. Изучен вопрос о наличии у людей перекрестнореагирующих Т-клеток памяти к подтипам вирусов гриппа А, с которыми

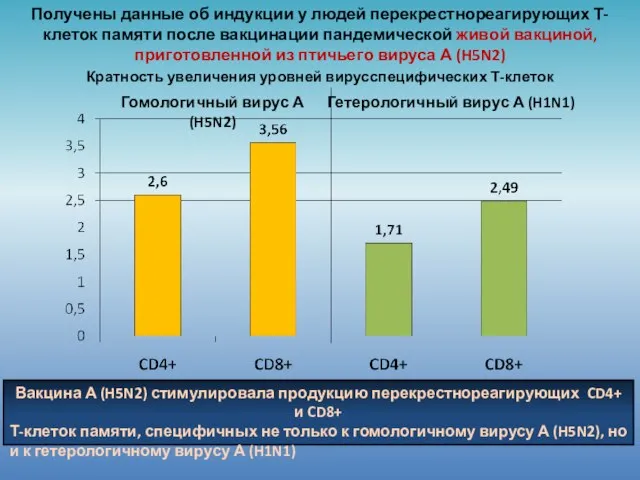

- 19. Гомологичный вирус А (H5N2) Гетерологичный вирус А (H1N1) Кратность увеличения уровней вирусспецифических Т-клеток Получены данные об

- 20. III. Третье направление – оценка влияния гриппозной инфекции и противогриппозной вакцинации на аллергический статус людей В

- 21. Изучен уровень аллергизации населения Санкт-Петербурга различных возрастов по уровню общих IgE Лица с латентной сенсибилизацией относятся

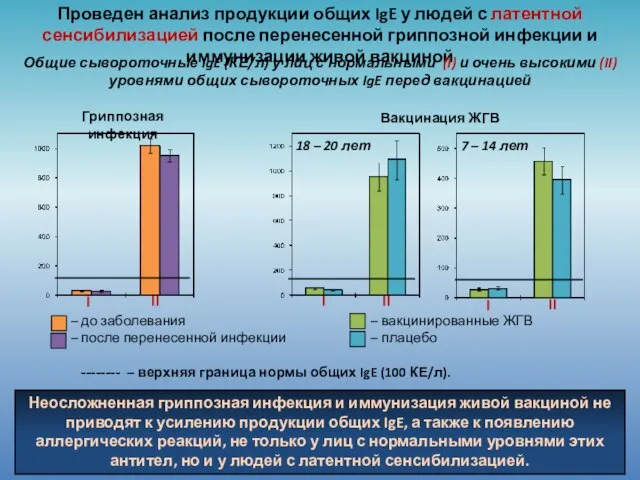

- 22. Проведен анализ продукции общих IgE у людей с латентной сенсибилизацией после перенесенной гриппозной инфекции и иммунизации

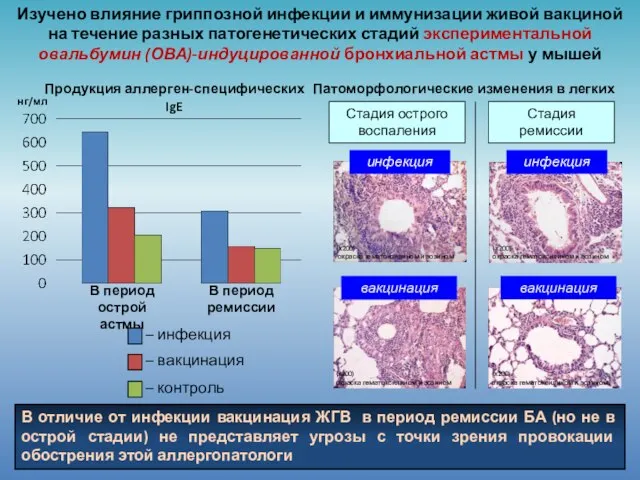

- 23. Изучено влияние гриппозной инфекции и иммунизации живой вакциной на течение разных патогенетических стадий экспериментальной овальбумин (ОВА)-индуцированной

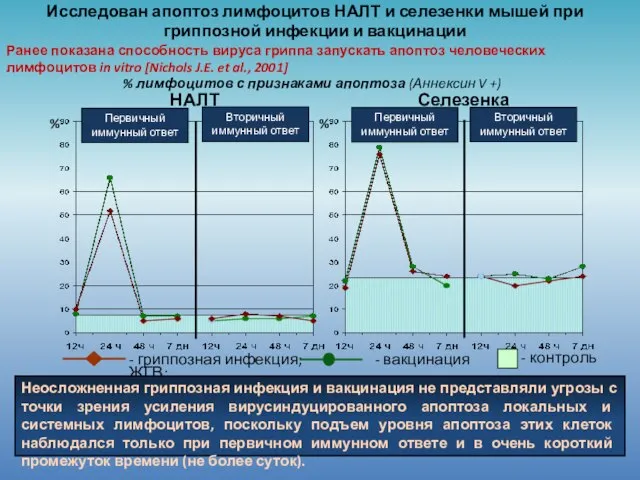

- 24. Ранее показана способность вируса гриппа запускать апоптоз человеческих лимфоцитов in vitro [Nichols J.E. et al., 2001]

- 25. Описаны особенности развития локального иммунного ответа у людей при гриппозной инфекции и иммунизации различными гриппозными вакцинами.

- 26. С прикладной точки зрения: Определены количественные параметры защищенности людей от гриппа по уровню локальных антител. Создана

- 28. Скачать презентацию

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона Political_Correctness

Political_Correctness «Битва за Москву!»

«Битва за Москву!» Страхование имущественных рисков предприятий строительного комплекса

Страхование имущественных рисков предприятий строительного комплекса Презентация на тему Формирование навыков грамотного письма

Презентация на тему Формирование навыков грамотного письма Портфолио учителя татарского языка и литературы

Портфолио учителя татарского языка и литературы Повышение качества знаний по предметам естественно-географического цикла.

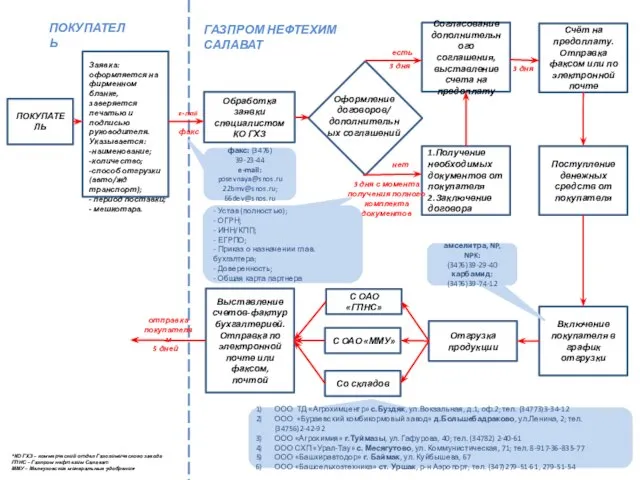

Повышение качества знаний по предметам естественно-географического цикла. ПОКУПАТЕЛЬ

ПОКУПАТЕЛЬ Система депиляции Skin's

Система депиляции Skin's Гуманитарный факультет

Гуманитарный факультет дискриминация

дискриминация Обстоятельство. Основные Виды обстоятельств

Обстоятельство. Основные Виды обстоятельств Практический опыт развёртывания .NET Forge CMS в Windows Azure. Облачная производительность. Нагрузочные тесты

Практический опыт развёртывания .NET Forge CMS в Windows Azure. Облачная производительность. Нагрузочные тесты Основы конституционного строя РФ

Основы конституционного строя РФ Работа над радостностью

Работа над радостностью Белки. Органические вещества клетки

Белки. Органические вещества клетки Тема: Не будем друг другу чужестранцами!

Тема: Не будем друг другу чужестранцами! Цветочно-декоративное оформление пришкольной территории

Цветочно-декоративное оформление пришкольной территории Творчество Евгения Васильевича Курдакова

Творчество Евгения Васильевича Курдакова Leisure

Leisure Русский портрет. 1 половина. 19 века

Русский портрет. 1 половина. 19 века Герои Второй мировой войны

Герои Второй мировой войны Презентациясоставлена учителем начальных классовМуниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательна

Презентациясоставлена учителем начальных классовМуниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательна Сведения и классификация системы управления строительных машин. Конструкция механической системы управления

Сведения и классификация системы управления строительных машин. Конструкция механической системы управления Жанры изобразительного искусства

Жанры изобразительного искусства Litodrill. Водочувствительные глинистые отложения

Litodrill. Водочувствительные глинистые отложения Топография кишечника и операции на нем

Топография кишечника и операции на нем Л. Н. Толстой – человек, мыслитель, писатель

Л. Н. Толстой – человек, мыслитель, писатель