Содержание

- 2. Опорно-двигательный аппарат Период вынужденного покоя снижает уровень адаптации организма к физической нагрузке, работе. Утрачивается также общая

- 3. Нервная система Нервная система разделяется на соматическую нервную систему, отвечающую, главным образом, за произвольный контроль деятельности

- 4. Дыхательная система. Специальные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы, способствуют растягиванию плевральных

- 5. Сердечно-сосудистая система. К болезням сердечно-сосудистой системы относятся: дистрофия миокарда, миокардит, эндокардит, пороки сердца, перикардит, атеросклероз, ишемическая

- 6. СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ , ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ Важным в обучении и

- 7. Принцип активности означает целеустремленное участие занимающихся в учебном процессе, что достигается следующими условиями: а) четкостью процесса

- 9. Скачать презентацию

Слайд 2Опорно-двигательный аппарат

Период вынужденного покоя снижает уровень адаптации организма к физической нагрузке, работе.

Опорно-двигательный аппарат

Период вынужденного покоя снижает уровень адаптации организма к физической нагрузке, работе.

1. Вегетативно-трофические нарушения: отек тканей, гипотония, гипотрофия мышц, деструктивные изменения суставного и межпозвоночного хряща, сморщивание суставной сумки, остеопороз.

2. Болевой синдром: боли, локализованные в области суставов и позвоночника, иррадиирущего характера.

3. Ограничение амплитуды и нарушение координации движения: уменьшение амплитуды активных, пассивных движений, их четкости.

4. Контрактуры порочные установки в суставах и позвоночнике: контрактуры миодесмоартрогенного характера, вальгусного, варусного установка стоп, рекурвация и вальгусная установка в коленном суставе, дефекты осанки.

5. Снижение силы мышц и способности длительного напряжения – ослабление или выпадение функции отдельных мышц и мышечных групп, генерализованное снижение силовых возможностей человека.

6. Нарушение опорно-локомоторных функций – асимметричное распределение нагрузки на нижние конечности, нарушение нормальной биомеханики и ритма ходьбы.

Слайд 3Нервная система

Нервная система разделяется на соматическую нервную систему, отвечающую, главным образом, за

Нервная система

Нервная система разделяется на соматическую нервную систему, отвечающую, главным образом, за

Кроме того, автономная нервная система содержит и некоторые афферентные волокна, передающие информацию с периферии в ЦНС. К функциям этих нервов относятся формирование висцеральных сенсорных импульсов и контроль за сосудодвигательными и дыхательными рефлексами.

Слайд 4Дыхательная система.

Специальные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы,

Дыхательная система.

Специальные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают подвижность грудной клетки и диафрагмы,

Слайд 5Сердечно-сосудистая система.

К болезням сердечно-сосудистой системы относятся: дистрофия миокарда, миокардит, эндокардит, пороки сердца,

Сердечно-сосудистая система.

К болезням сердечно-сосудистой системы относятся: дистрофия миокарда, миокардит, эндокардит, пороки сердца,

Разновидностями ишемической болезни являются стенокардия и инфаркт миокарда. Ишемическая болезнь протекает коварно, часто

(в 35—40% случаев) без клинических симптомов, дает миллионы случаев потери трудоспособности.

Слайд 6СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ , ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Важным

СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ , ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ МЕТОДИКИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Важным

Перечислив различные способы обучения физическим упражнениям, перейдем к освещению принципов, лежащих в основе методики занятий физкультурными упражнениями.

Обучение осуществляется в соответствии с основными педагогическими принципами: активности, сознательности, систематичности, наглядности, постепенности и доступности, прочности овладе-

ния заний.

Слайд 7Принцип активности означает целеустремленное участие занимающихся в учебном процессе, что достигается следующими

Принцип активности означает целеустремленное участие занимающихся в учебном процессе, что достигается следующими

а) четкостью процесса оучения, живым и интересным проведением занятий, повышением внимания студентов, заинтересованности в успешном выполнении упражнений;

б) применением состязательности и приданию обучению увлекательности, эмоционального подъема, проявлению значительных волевых усилий.

Состязательность вызывает у студентов стремление к максимальному эффективному выполнению упражнений. Однако надо учитывать, что в начальном периоде обучения состязательный метод применять не целесообразно, так как при слабой подготовленности могут возникать ошибки, которые затем будет сложно исправлять. Объективная оценка и поощерение стимулируют студентов к активности уверенности в своих силах. Нельзя необоснованно снижать оценки или наоборот преувеличивать.

Самостоятельное выполнение упражнений закрепляет успех в заинтересованности обучения и воспитания студентов.

Принцип сознательности означает, что занимающийся ясно понимает необходимость разучивания упражнений и сознательно относиться к их овладению.

Обустройство места отдыха Песковатка

Обустройство места отдыха Песковатка Символы и символика г.о. Новокуйбышевск

Символы и символика г.о. Новокуйбышевск Элективный курс «Имидж и этикет современного делового человека»

Элективный курс «Имидж и этикет современного делового человека» Ребёнок и компьютер

Ребёнок и компьютер СТЕРОИДЫ

СТЕРОИДЫ Успешное размещение информационных материалов в СМИ. Право неприменения ККТ при разных способах расчета

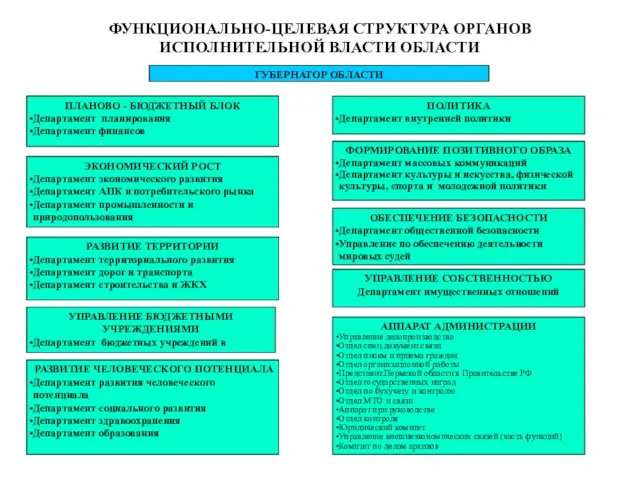

Успешное размещение информационных материалов в СМИ. Право неприменения ККТ при разных способах расчета ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ Стили планирования

Стили планирования Мифология Древнего Египта

Мифология Древнего Египта Эволюция биологических систем и проблема построения «сильного» (динамического) искусственного интеллекта

Эволюция биологических систем и проблема построения «сильного» (динамического) искусственного интеллекта Презентация Сафронов Данила 313 гр

Презентация Сафронов Данила 313 гр Baroque

Baroque Антон Павлович Чехов

Антон Павлович Чехов «Четвертый канал» «Четвертый канал» - это первая независимая негосударственная телекомпания Екатеринбурга. Наша работа отмечена

«Четвертый канал» «Четвертый канал» - это первая независимая негосударственная телекомпания Екатеринбурга. Наша работа отмечена  Международное сотрудничество МГТУ

Международное сотрудничество МГТУ Компьютерные вирусы и защита от них

Компьютерные вирусы и защита от них Интерактив. Вопросы. Мода 19 век

Интерактив. Вопросы. Мода 19 век Стойка на правом (левом) колене

Стойка на правом (левом) колене Технологическое оборудование предприятий общественного питания

Технологическое оборудование предприятий общественного питания Красивая осанка - залог здоровья

Красивая осанка - залог здоровья Правописание О-Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах всех частей речи

Правописание О-Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах всех частей речи Утечка умов и национальная безопасность России

Утечка умов и национальная безопасность России Экономика родного края (3 класс)

Экономика родного края (3 класс) История дизайна - часть проектно-художественной деятельности

История дизайна - часть проектно-художественной деятельности Различные аспекты и методы управления организацией

Различные аспекты и методы управления организацией Оперативный и производственный контроль

Оперативный и производственный контроль Лес и его обитатели

Лес и его обитатели www.DEMETA.net www.Atec.de www.Pro2.de

www.DEMETA.net www.Atec.de www.Pro2.de