Содержание

- 2. * ВОПРОСЫ: Самость как системообразующая категория социальной психологии. Парадигмальные координаты рассмотрения самости Структура и содержание Я-концепции

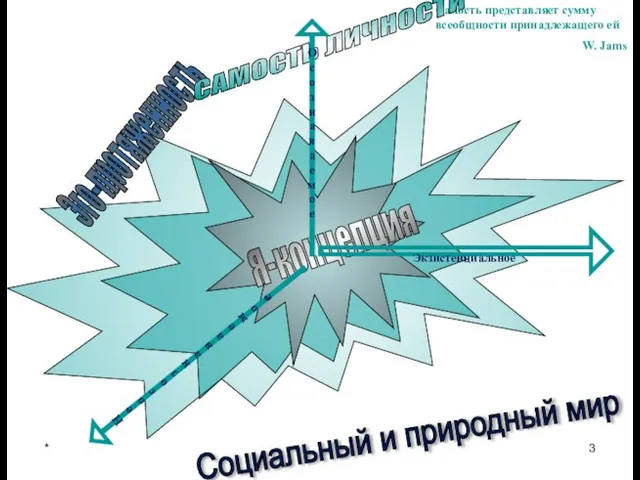

- 3. * Самость представляет сумму всеобщности принадлежащего ей W. Jams САМОСТЬ ЛИЧНОСТИ Неосознаваемое Осознаваемое Экзистенциальное Социальный и

- 4. * ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМОСТИ По F. Bruno (1986) самость, во-первых, являет собой уникальную человеческую сущность, представленную в

- 5. * По мнению R.F. Baumeister полное понимание самости должно включать плоскости физического тела, социально определяемой идентичности

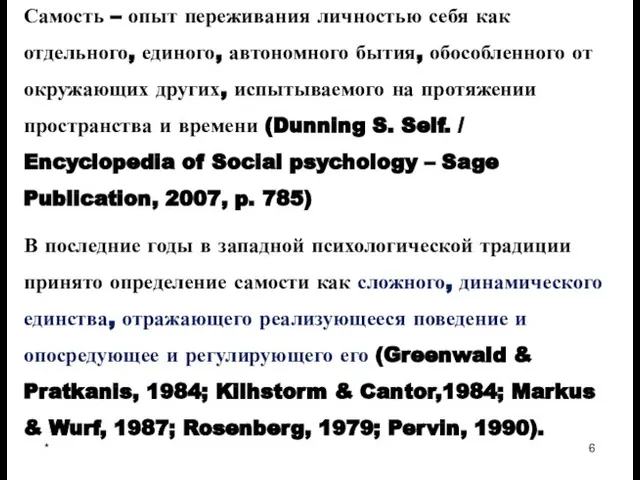

- 6. * Самость – опыт переживания личностью себя как отдельного, единого, автономного бытия, обособленного от окружающих других,

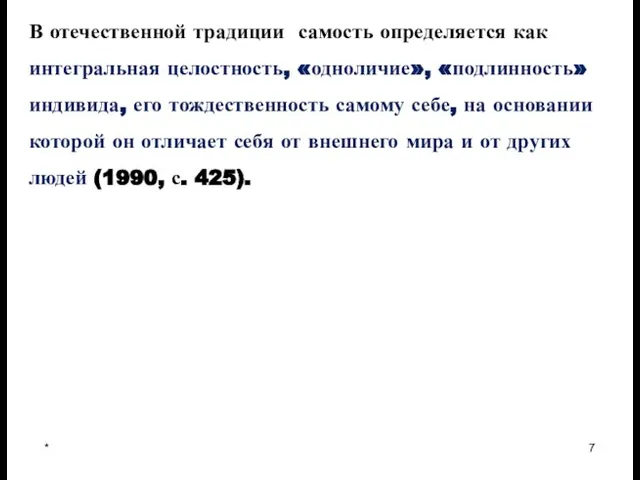

- 7. * В отечественной традиции самость определяется как интегральная целостность, «одноличие», «подлинность» индивида, его тождественность самому себе,

- 8. * Многообразие подходов к самости Биологи-ческий Экзистен-циально-феномено-логический Социально-конструк-тивист-ский Когнитивно-опытный Психодина-мический Самость как физиологи-ческий и генетичес-кий процесс

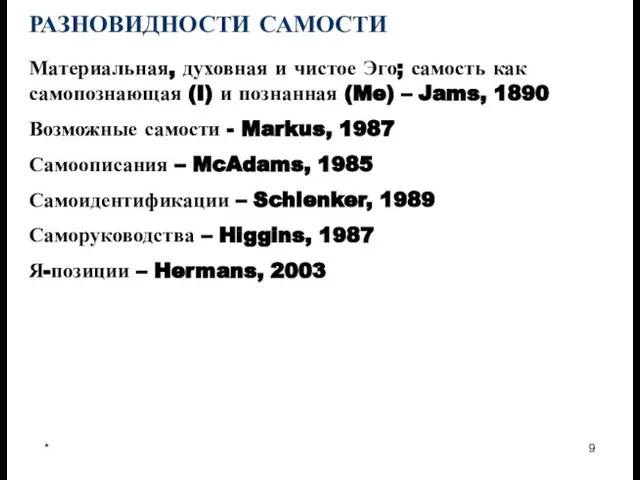

- 9. * Self Материальная, духовная и чистое Эго; самость как самопознающая (I) и познанная (Me) – Jams,

- 10. САМОСТЬ И Я-КОНЦЕПЦИЯ *

- 11. * Наиболее часто ассоциируемым с самостью понятием является Я-концепция. Существующие попытки отождествления этих родственных понятий ошибочны.

- 12. * В наиболее общем плане понятие Я-концепции характеризует представления людей о том, кем они являются и

- 13. * Обладание Я-концепцией является исключительно человеческим качеством. Способность формировать представления о самих себе определяется необходимостью выживания,

- 14. * СТРУКТУРА Я-КОНЦЕПЦИИ. Структура Я-концепции обладает рядом специфических особенностей: комплексность, проявляющаяся либо в многогранности и многоаспектности

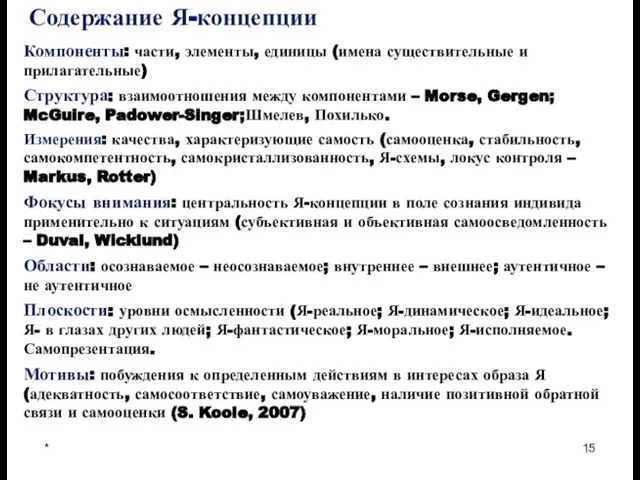

- 15. Self * Содержание Я-концепции Компоненты: части, элементы, единицы (имена существительные и прилагательные) Структура: взаимоотношения между компонентами

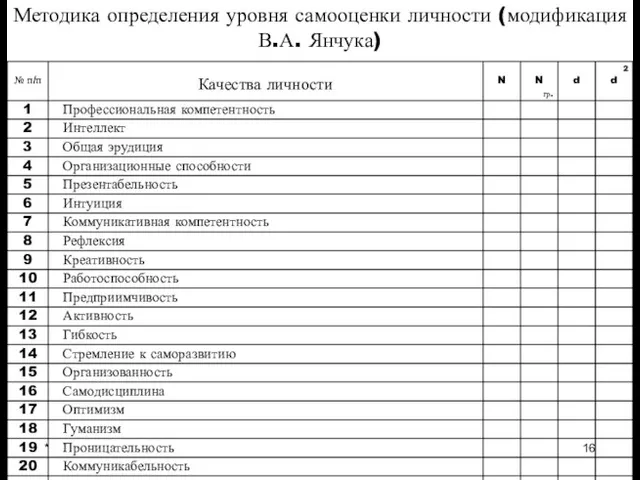

- 16. * Методика определения уровня самооценки личности (модификация В.А. Янчука)

- 17. ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТИ *

- 18. * Формирование самости

- 19. ДИНАМИКА СТАНОВЛЕНИЯ САМОСТИ *

- 20. * Динамика становления самости В процессе взросления самость становится: более дифференцированной и многокомпонентной; более обобщенной, переходя

- 21. ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМОСТИ *

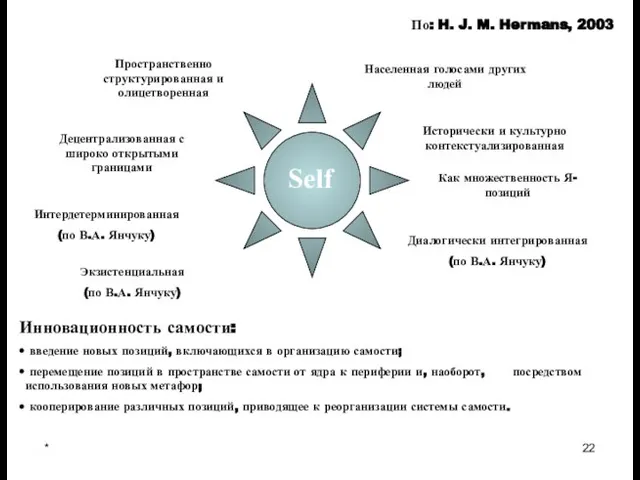

- 22. * Диалогическая самость Пространственно структурированная и олицетворенная Населенная голосами других людей Децентрализованная с широко открытыми границами

- 23. * ТЕОРИЯ САМОПОДТВЕРЖДЕНИЯ Self-Affirmation Theory (Claude Steele) В соответствии с данной теорией люди обладают фундаментальным мотивом

- 24. * Угроза самоинтегрированности побуждает людей рационализировать и искажать реальность в целях ее сохранения. Стремление к сохранению

- 25. * ТЕОРИЯ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ Self-Determination Theory (Edward L. Deci, Richard M. Ryan) В соответствии с данной теорией

- 26. * Компетентность понимается как осознание эффективности управления внешним и внутренним миром. Связанность с окружающими определяется как

- 27. * В совокупности данные потребности определяют психологическое и физическое благополучие человека. Неудовлетворенность той или иной из

- 28. * ТЕОРИЯ САМОНЕСООТВЕТСТВИЯ Self-Discrepancy Theory (E. Tory Higgins) Данная теория пытается предложить объяснение причин и особенностей

- 29. * Рассогласование актуального Я с саморуководстами и вызывает чувство самонесоответствия, сопровождаемое острыми эмоциональными переживаниями. Степень эмоциональных

- 30. * ТЕОРИЯ САМОРАСШИРЕНИЯ Self-Expansion Theory (Sara Konrath) В рамках данной теории показывается роль близких отношений с

- 31. * ТЕОРИЯ САМОВОСПРИЯТИЯ Self-Perception Theory (Daryl Bem) В рамках данной теории показывается, что в отдельных случаях

- 32. * ТЕОРИЯ САМОКАТЕГОРИЗАЦИИ Self-Categorization Theory (John C. Turner) В соответствии с данной теорией люди одновременно обладают

- 33. * Теория описывает индивидуальные уровни личностной идентичности (например, «Я Владимир Янчук как противопоставление «Вы Сергей Иванов»)

- 34. * Исследования процесса самокатегоризации фокусируются на выяснении того при каких обстоятельствах и как происходят переходы от

- 35. * ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ Social Identity Theory (Henri Tajfel, John Turner) Теория социальной идентичности предоставляет объяснение

- 36. * В соответствие с теорией люди обладают репертуаром восприятия себя, различными идентичностями, классифицируемыми как личностные или

- 37. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ САМОСТИ *

- 38. * ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ САМОСТИ Приводится по: Bukobza G. The epistemological basis of selfhood // New

- 39. * Многими западными исследователями самость рассматривается как обособленная, независимая единица, функционирующая логико-рациональным образом в сообществе сходных

- 40. * Ели самость рассматривать как систему знания и значений сквозь структурно-эпистемологическую призму может быть выявлен ряд

- 41. * Многочисленные кросс-культурные исследования показывают, что различные сообщества и культуры порождают различающиеся типы самости (Logan, 1987;

- 42. * Самость как система знания и значений организована группой связанных принципов, которые совместно выводятся как эпистемы

- 43. * Непротиворечивость – Противоречивость Этот принцип представляет степень связанности системы знания. непротиворечивая и связная система свободна

- 44. * Фиксированность–динамизм Этот принцип представляет константность системы знаний. Фиксированная эпистема подобна единству; ее компоненты находятся в

- 45. * Cохранение формы–трансформация Этот принцип репрезентирует степень инвариантности системы знания. Сохранение формы в эпистеме означает независимость

- 46. * Сингулярность–плюральность Этот принцип репрезентирует степень единообразия интеграции системы знания. Эпистема, ориентированная на сингулярность, унифицирована по

- 47. * Независимость от контекста—зависимость от контекста. Этот принцип репрезентирует степень чувствительности и приспособленности к контекстуальным факторам

- 48. * Независимость от других–зависимость от других. Этот принцип репрезентирует степень автономности от других в системе знаний.

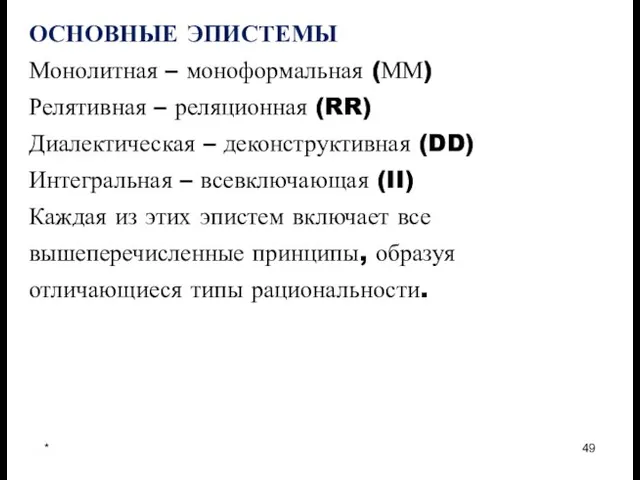

- 49. * ОСНОВНЫЕ ЭПИСТЕМЫ Монолитная – моноформальная (ММ) Релятивная – реляционная (RR) Диалектическая – деконструктивная (DD) Интегральная

- 50. * Монолитная – моноформальная (ММ) эпистема основывается на положении о существовании фундаментальной, стабильной и исторической матрицы

- 51. * Релятивная – реляционная (RR) эпистема основывается на идее о том, что знание не обладает абсолютной

- 52. * Диалектическая – деконструктивная (DD) эпистема основывается на выводе о том, что знание восприимчиво к опровержениям

- 53. * Интегральная – всевключающая эпистема (II) основывается на выводе о том, что исчерпывающая, полная и универсальная

- 55. Скачать презентацию

Медведь сказочный и настоящий

Медведь сказочный и настоящий Варлам Тихонович Шаламов

Варлам Тихонович Шаламов Тема 1. Теоретические основы БЖД

Тема 1. Теоретические основы БЖД Район Отрадное. Слайды

Район Отрадное. Слайды Развитие компании и изменение функций службы управления персоналом. Сопровождение изменений: инструменты развития корпоративно

Развитие компании и изменение функций службы управления персоналом. Сопровождение изменений: инструменты развития корпоративно Специальное предложение для работников ООО Велфарм и их близких родственников*

Специальное предложение для работников ООО Велфарм и их близких родственников* PHP performance hints.

PHP performance hints. Проблема сохранения здоровья

Проблема сохранения здоровья Разновидности колон

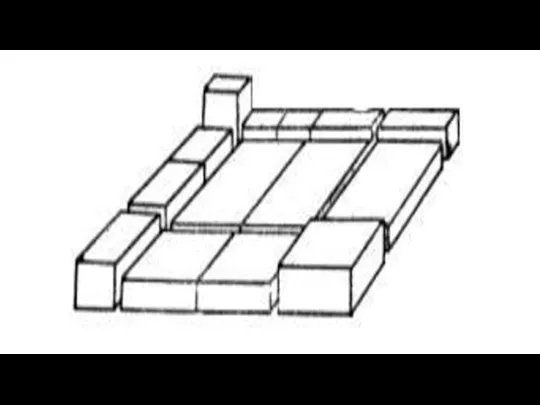

Разновидности колон Помогите ребенку быть всегда здоровым!

Помогите ребенку быть всегда здоровым! Лексика языка

Лексика языка Сопровождение педагогов МАОУ НОШ №2 г. Зеленоградска при переходе и реализации ФГОС НОО в 2010 году

Сопровождение педагогов МАОУ НОШ №2 г. Зеленоградска при переходе и реализации ФГОС НОО в 2010 году Власть в обществе

Власть в обществе Сетевое взаимодействие. Перспективы развития предпрофильного обучения в школе

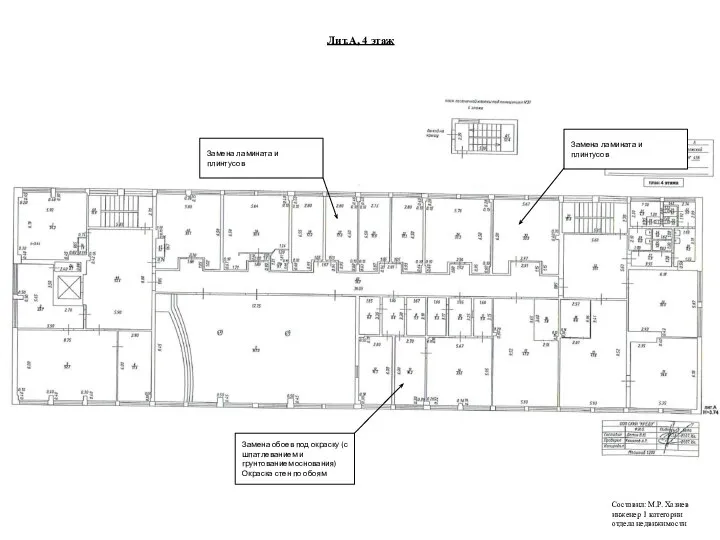

Сетевое взаимодействие. Перспективы развития предпрофильного обучения в школе Планы этажей с примечаниями по ремонту

Планы этажей с примечаниями по ремонту ARC NorduGrid

ARC NorduGrid История Беларуси

История Беларуси ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ИСТОРИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Про что обязательно надо сделать

Про что обязательно надо сделать Техника рывка и толчка при подъеме штанги

Техника рывка и толчка при подъеме штанги Дмитровская маргариновая фабрика

Дмитровская маргариновая фабрика Волгограда

Волгограда Управление сервисом в магазине

Управление сервисом в магазине Работа судебного переводчика при производстве предварительного расследования и в суде

Работа судебного переводчика при производстве предварительного расследования и в суде Фрукты, ягоды

Фрукты, ягоды Технологии коррекционно - развивающей работы педагога - психолога в образовательной организации (с практикумом)

Технологии коррекционно - развивающей работы педагога - психолога в образовательной организации (с практикумом) НПО «Политехника»

НПО «Политехника» Общество и эпилепсия

Общество и эпилепсия