Слайд 2Творчество Симона Ушакова

С именем С. Ф. Ушакова в истории древнерусской иконописи принято

связывать представление о последнем периоде искусства Московской Руси.

И его творчество, и сама его личность типичны для эпохи коренных изменений, происходивших во второй половине XVII в. Четко обозначившаяся ломка средневекового мировоззрения приводит к серьезным переменам в понимании и трактовке иконописного образа.

Слайд 3Творчество Симона Ушакова

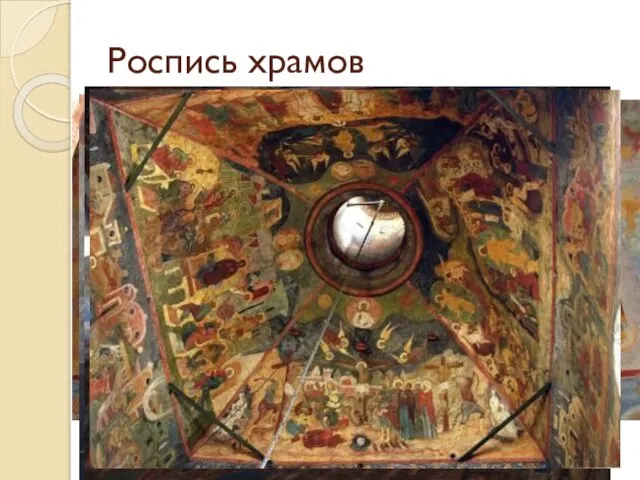

Особенно отчетливо эти новшества выразились в деятельности мастеров Оружейной палаты

Московского Кремля. Возникшая при государевом дворе еще в начале XVII в. как хранилище оружия, она уже в середине столетия превращается в большую художественную мастерскую, куда стягиваются лучшие иконописцы из разных городов Руси, где рядом с ними работают приглашенные иноземные мастера. Здесь выполняется огромный объем работ, начиная от росписи храмов и жилых помещений Кремля и кончая украшением знамен, карет, различных бытовых предметов.

Слайд 5Творчество Симона Ушакова

В Оружейной палате более двадцати лет трудился Симон Ушаков. Его

работоспособность и энергия поразительны. Он расписывает стены храмов, пишет иконы и миниатюры, чертит карты, делает рисунки для знамен, монет, украшений на ружьях, гравюр и сам гравирует. Много пишет по заказам для храмов Москвы, Новгорода, Твери, Ростова, для Троице-Сергиева монастыря.

Слайд 7Творчество Симона Ушакова

Ушаков возглавляет иконописную мастерскую и оставляет множество учеников и последователей,

среди которых особую известность получили Тихон Филатьев и Кирилл Уланов.

Вслед за учителем они пытаются найти новые формы для создания иконописного образа.

Слайд 8Творчество Симона Ушакова

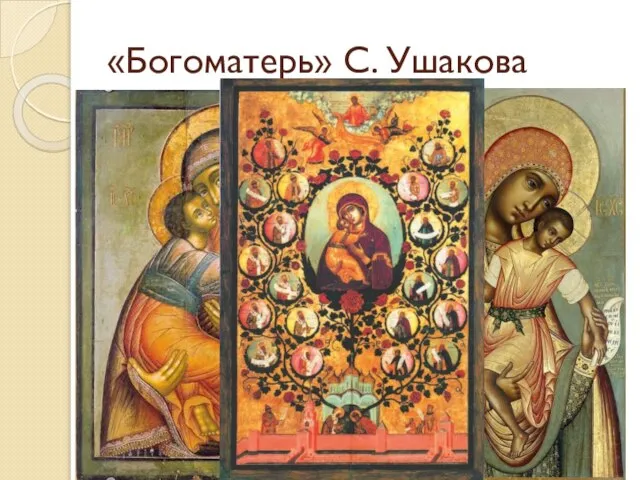

Симон часто пишет изображения Спаса и Богоматери, демонстрируя свое умение

мягко моделировать лицо и шею, подчеркнуть округлость подбородка, припухлость губ.

В иконе "Богоматерь Владимирская (Древо Московского государства)", написанной в 1668 г., он изображает царя Алексея Михайловича, пытаясь передать его портретные черты.

Слайд 10Творчество Симона Ушакова

Известно, что Ушаков писал парсуны.

В изображении интерьера или пейзажа

на иконах он иногда использует принципы линейной перспективы. В качестве образца для фонов икон художник порой пользуется западноевропейской гравюрой.

Так, в архитектурном пейзаже иконы "Троица" (1671) он повторил изображение с гравюры, исполненной по картине итальянского живописца XVI в. Паоло Веронезе "Пир у Симона-фарисея".

Что же касается понимания иконописного образа в целом, то мастер остается в рамках средневековых представлений. (Двойственный характер, присущий его искусству, находит аналогии в творчестве позднегреческих иконописцев - таких, например, как Эммануил Тзанес.)

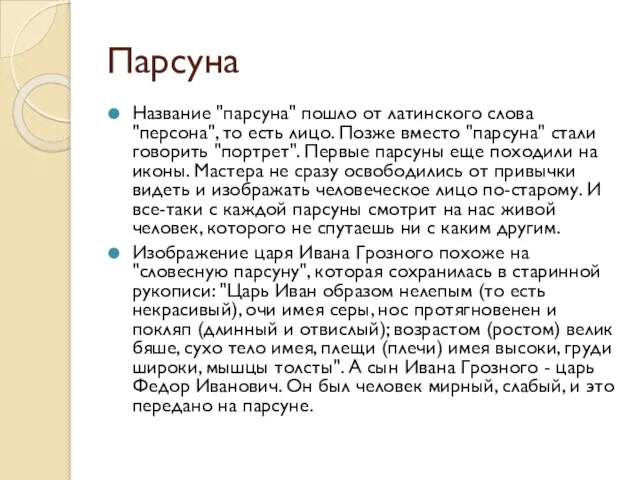

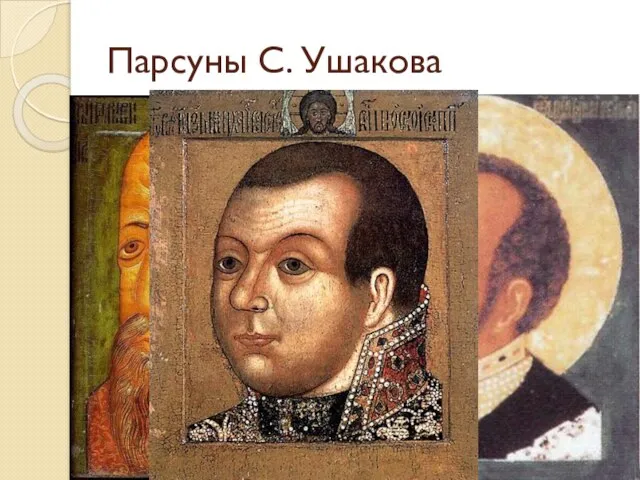

Слайд 11Парсуна

Название "парсуна" пошло от латинского слова "персона", то есть лицо. Позже вместо

"парсуна" стали говорить "портрет". Первые парсуны еще походили на иконы. Мастера не сразу освободились от привычки видеть и изображать человеческое лицо по-старому. И все-таки с каждой парсуны смотрит на нас живой человек, которого не спутаешь ни с каким другим.

Изображение царя Ивана Грозного похоже на "словесную парсуну", которая сохранилась в старинной рукописи: "Царь Иван образом нелепым (то есть некрасивый), очи имея серы, нос протягновенен и покляп (длинный и отвислый); возрастом (ростом) велик бяше, сухо тело имея, плещи (плечи) имея высоки, груди широки, мышцы толсты". А сын Ивана Грозного - царь Федор Иванович. Он был человек мирный, слабый, и это передано на парсуне.

Слайд 13«Троица» С. Ушакова и А. Рублева

Одно из типичных произведений Симона Ушакова икона «Троица» создана

им в период творческой зрелости. В качестве основной композиционной схемы, главным образом в построении центральной группы ангелов, Ушаков использовал знаменитую «Троицу» Андрея Рублева. Но при этом он настолько изменил весь ее дух и смысл, что зритель почувствует скорее разницу между двумя одноименными произведениями, нежели сходство. Главный пафос «Троицы» Ушакова состоит в создании видимости материального, предметного мира. Обращаясь к традиционному сюжету и сохраняя композиционную схему, а также старые приемы в передаче складок одежды, художник XVII века в главном переосмысливает изображение. Ставя акцент на бытовых моментах, усиливая материальную трактовку, он тем самым придает иконе светский характер и вместе с тем лишает ей одухотворенности и философского звучания, составляющих сущность произведения Рублева. Это особенно отчетливо сказывается в трактовке лиц, выполненных объемно, с применением светотени, мелкими мазками, ложащимися по форме.

Слайд 15Наше время

Из дошедшего до наших дней его наследия наиболее известны иконы, хранящиеся

ныне в ГТГ и ГРМ. Среди них - повторения прославленных русских святынь: образы Богоматери Владимирской (1652, 1662), Богоматери Донской, Богоматери Киккской (оба 1668) и др.

Известны также его гравюры на меди - "Отечество", "Семь смертных грехов"; гравюры к "Житию Варлаама и Иоасафа", к "Псалтыри Симеона Полоцкого".

Философия Общая характеристика предмета

Философия Общая характеристика предмета Программа Microsoft PowerPoint

Программа Microsoft PowerPoint Цветущие дворики села. Фотовыставка

Цветущие дворики села. Фотовыставка Источники трудового права

Источники трудового права Социальная защита несовершеннолетних в РФ

Социальная защита несовершеннолетних в РФ Выражение отношения к окружающему миру через изображение животных

Выражение отношения к окружающему миру через изображение животных Гиппиус

Гиппиус Методика проведения игровых программ: практические советы и рекомендации

Методика проведения игровых программ: практические советы и рекомендации Презентация1

Презентация1 Мировая религия Буддизм 7 класс

Мировая религия Буддизм 7 класс Османская империя в XIV-XVI веках

Османская империя в XIV-XVI веках Открытое акционерное общество «Сибвзрывкомплект»

Открытое акционерное общество «Сибвзрывкомплект» SQA DAYS 9:Опыт создания своей QA компании

SQA DAYS 9:Опыт создания своей QA компании БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Выпускная работа по«Основам информационных технологий» Минск – 2010 г.

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Выпускная работа по«Основам информационных технологий» Минск – 2010 г. НИР-2008

НИР-2008 Речевые ошибки

Речевые ошибки Силикатная промышленность

Силикатная промышленность Криптовалюты. Блокчейн и биткойн

Криптовалюты. Блокчейн и биткойн Отчет о проделанной работе ЮАО. Бизнес разведка Тайм кафе

Отчет о проделанной работе ЮАО. Бизнес разведка Тайм кафе 1 класс

1 класс Бизнес-план антикафе Час за минуту

Бизнес-план антикафе Час за минуту ГК РФ Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью

ГК РФ Статья 87. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью Повторение

Повторение Основы коммерческой деятельности

Основы коммерческой деятельности Алкоголь

Алкоголь Жизненный цикл проекта. Инициация

Жизненный цикл проекта. Инициация Потестарно-политические институты обских угров в дореволюционной России и в советское время (Никифорова И.М.)

Потестарно-политические институты обских угров в дореволюционной России и в советское время (Никифорова И.М.) Принятие управленческих решений

Принятие управленческих решений