Слайд 2Так в чём же состоит важность и нужность появления смеха, вызывающего состояние

радости у детей? Каким образом это позитивное переживание себя и мира возникает в пространстве смехового диалога?

Что же такое смех?

Слайд 3Смех - это одна из «форм правды о мире в его целом,

об истории, о человеке; это особая универсальная точка зрения на мир; видящая мир по-иному, но не менее (если не более) существенно, чем серьёзность»

«Доверие к шутовской правде, к правде «мира наизнанку»

Смех - «весёлая правда о мире» рассматривается как «высшая духовная привилегия человека, «недоступная другим существам»

Слайд 4Обнаружение правды – это есть процесс открытия себя (своего «образа - Я»)

и мира

под «образом - Я» мы понимаем систему переживаемых представлений человека о себе самом. «Образ - Я» диалогичен, имеет сложную структуру и включает с нашей точки зрения: «внутреннее Я», «социальное Я», «социокультурное Я». Под «социокультурным Я» мы имеем в виду отношение к социокультурным образцам, с которыми человек себя соизмеряет; «социальное Я» включает в себя отношение к совокупности норм и требований со стороны общества; «внутреннее Я» - переживание себя как существующее в этом мире и отличное от других, которое по мере развития наполняется социокультурным смыслом. «Внутреннее Я» обнаруживает себя через внутренний интуитивный «голос». Эта система представлений о себе может быть описана во времени, нравственных качествах, половозрастных описаниях. Развитие «образа - Я» осуществляется посредством внутреннего диалога и диалога с миром. Этот диалог осуществляется формами и средствами рефлексии.

Слайд 5Смех – это способ построения диалога с миром. Смеховой диалог связан с

«перевётыванием», с «миром наизнанку». В.В. Кудрявцев указывает, что перевёртыши «исторически укоренены в народной смеховой культуре (шутовство, карнавал и др.), они пронизывают собой малые фольклорные жанры, рассчитанные, в том числе на детей: «Фома едет на курице, Тимошка на кошке»; «Мужик комарами пахал, дубинкою погонял»

Слайд 6Мы придерживаемся представлений о диалоге, свойственных гуманитарному подходу (М.М. Бахтин, Н.Я. Большунова,

Ю.М. Лотман, Т.А. Флоренская и др.). Под диалогом мы понимаем: особый «многоголосный» (голосов «своего» мира, мира «другого» и «социокультурного образца») текст. Текст культурального диалога (диалога «со - гласия») представляет собой «со - бытие» «поступка», в котором происходит переживание ценностности «своего» внутреннего мира и «другого». «Социокультурные образцы» выступают мерой, в отношении которой выстраивается диалог «со - гласия». Диалог представляет собой построение особого смыслового пространства отношений человека с Миром. Эти отношения характеризуются появлением «вопросчивости» и «ответчивости» человека по отношению к Миру. Смеховой диалог связан с появлением образа «дурака», «безумного поведения, а не глупого, т.е. обладающего определённой сверхчеловеческой осмысленностью»

Слайд 7Смеховой диалог проходит в условии соответствующей возрасту ведущей деятельности, которой, как известно,

является игра.

Благодаря тому, что игра – это «свободная деятельность, которую ребёнок – дошкольник осваивает со стороны её процесса» , «ведущая деятельность» в игре ребёнок может не только воспроизводить взрослую деятельность и отношения в ней, но он также проявляет свои собственные желания и потребности. «В игре детское «хочу» окультуривается смыслами и ценностями, которые представлены в сюжетах, организуется в «должное» правилами игры и преобразуется в «могу» игровой ролью. В игре ребёнок учится создавать пространство игровой жизни, учится быть самим собой даже тогда, когда реальные обстоятельства этого не позволяют. Он учится творчески относиться к обстоятельствам, создавая условия для своей самореализации»

Слайд 8Социокультурный смысл появляется в игре тогда, когда он задаётся социокультурными переживаниями. В

связи с этим встаёт вопрос о выборе средств, которые помогли бы ребёнку осуществлять культуральный диалог с миром. Это средство должно быть близко и ребёнку, и взрослому, а также содержать в себе социокультурные ориентиры.

Слайд 9Таким средством является сказка. В сказке «представлены ценности и социокультурные образцы, а

также архетипы культуры народа; сказка гомологична по своей структуре сюжетно-ролевой игре дошкольника, она является эффективным средством развития деятельности ребёнка; в сказке представлены знания о мире, специфическая картина мира, соответствующая специфике детской картины мира»

Слайд 10Сказочный герой открывает духовный путь как путь свободного выбора своих поступков, своей

подлинности. Этот путь не всегда прагматичен с точки зрения житейского смысла, он наделён испытаниями, через преодоление которых социокультурные ценности утверждаются, онтологизируются.

Слайд 11В нашей программе “Открой себя”именно сказка выступает для дошкольников средством, организующим смеховой

диалог детской, взрослой и общечеловеческой культур. Непосредственно актуализирует этот диалог сказочный герой. Сказочный герой является организующей и преобразующей силой детской группы, как носителя детской субкультуры. Герой вносит в группу традиции, обряды, ценности, свойственные русской культуре. Дети обнаруживают героя, как бы случайно, часто сами придумывают ему имя, вводят его в смысловое пространство игры, находят ему свой «дом» в группе. Герой всегда включён в отношения детей: он всегда помогает, к нему обращаются за помощью, рассказывают о своих «секретиках», советуются с ним. Сказочный герой также помогает разрешать конфликтные ситуации, возникающие в ходе построения игры. С «героем» ребёнок договаривается «на равных», в отличие от взрослых.

Слайд 12Сам «герой» обычно имеет образ оптимистичный, ненавязчивый, но между тем добродушный, искренний.

На наших занятиях дети сами придумали герою имя, назвав его «Ха-Ха». Дети очень любят героя, так как он никогда никого не осуждает, всех принимает, вместе с ним становится радостнее и интереснее жить, он заражает своим смехом, улыбкой, радостью, а также способностью делиться радостью и печалью с другими, он вносит в группу ценности сорадования и сострадания. Обретение этих ценностей помогает ребёнку открыть ценность «своего» внутреннего мира и «другого».

Слайд 13Организация диалога с «героем», начинается с создания коммуникативного пространства: введения ритуала «приветствия»,

форм и способов обращения друг к другу, помогающим эффективному общению. Сказочный герой является организатором смехового диалога. Он всегда находится в ситуации «вопрошания», «незнания». В самих диалогах создаются ситуации противоречия, неопределённости знания. В ходе диалога признаётся каждое мнение ребёнка, каждое обоснование своей точки зрения.

Слайд 14Дети шестилетнего возраста начинают наделять внутренний мир нравственными качествами, совестью: «У меня

три совести: первая терадакля – добрая и немного сердится; вторая совесть – добрая, выходит из окошка, дверки и трубы, она всем делает добро; третья – весёлая. Все три совести по очереди во мне говорят. Когда весёлая совесть балуется, терадакль выходит и ругается. И всем становится хорошо». Дети соотносят «свой» внутренний мир с социокультурными ценностями: «Раньше люди гордились тем, что видели самую первую машину, они радовались так сильно, что сделали флаг со словом «Ура!». А сейчас я человек, моё «Я» гордится тем, что любит рисовать, ещё тем, что живу в стране Россия, и радуюсь Новому году!». В своём большинстве дети стали соотносить себя с героями, представленными в российской детской культуре: «Чебурашкой», «Незнайкой» и т.д., а не с «Человеком-Пауком», что наблюдалось у детей до проведения занятий.

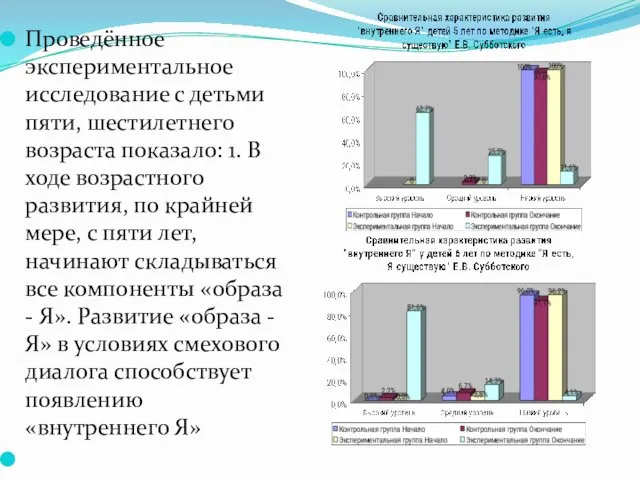

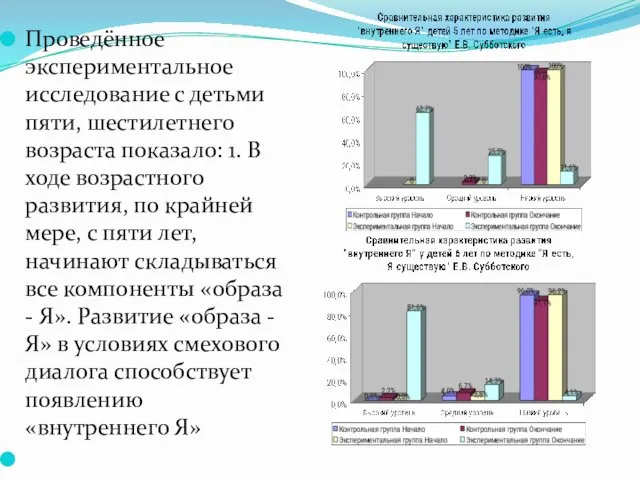

Слайд 15Проведённое экспериментальное исследование с детьми пяти, шестилетнего возраста показало: 1. В ходе

возрастного развития, по крайней мере, с пяти лет, начинают складываться все компоненты «образа - Я». Развитие «образа - Я» в условиях смехового диалога способствует появлению «внутреннего Я»

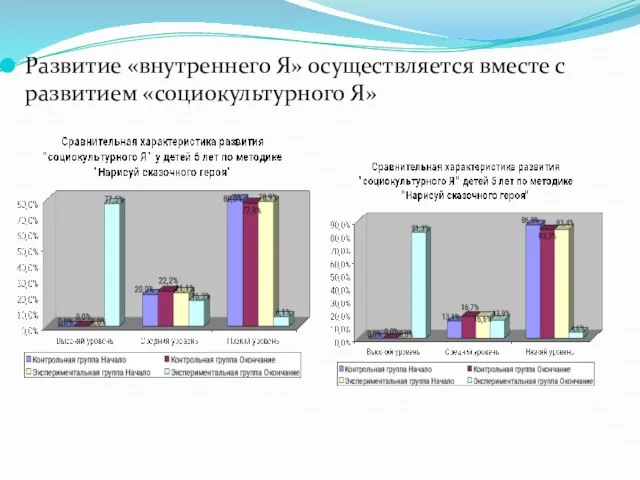

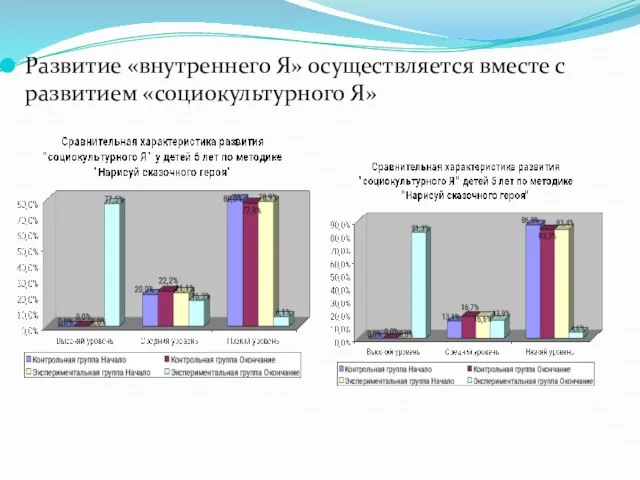

Слайд 16Развитие «внутреннего Я» осуществляется вместе с развитием «социокультурного Я»

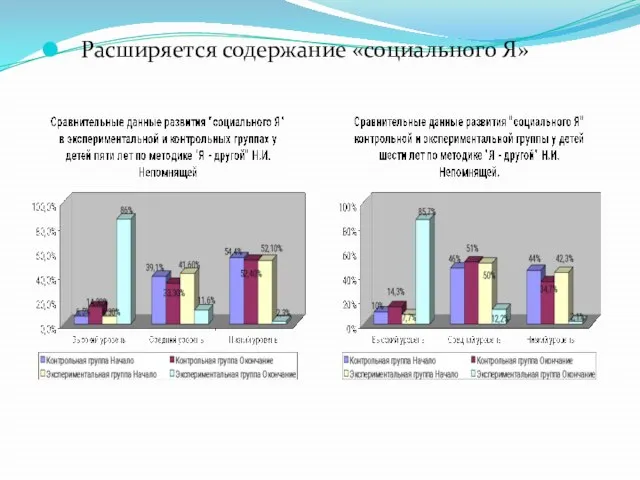

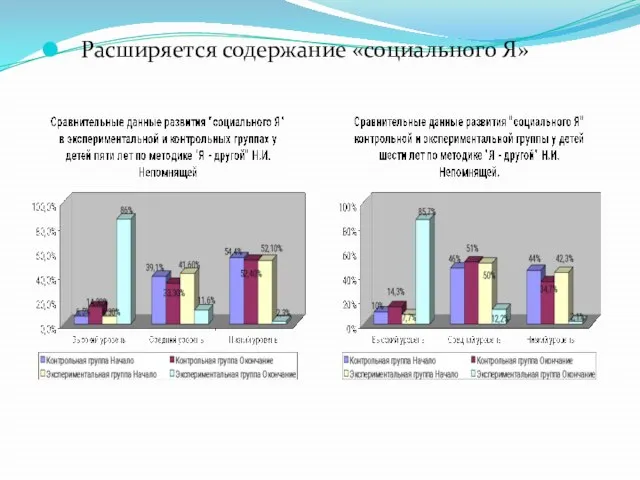

Слайд 17 Расширяется содержание «социального Я»

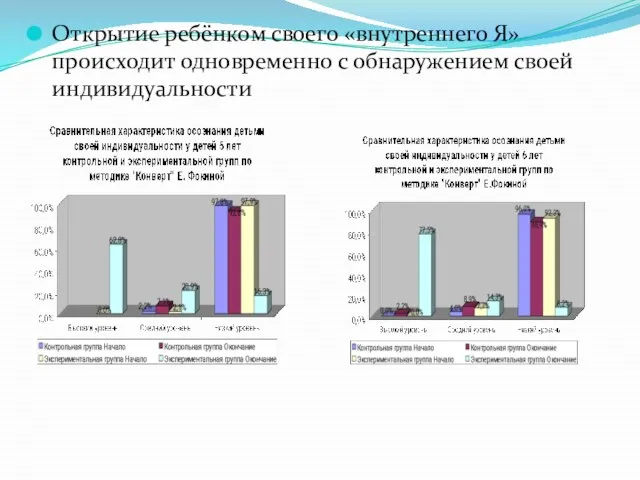

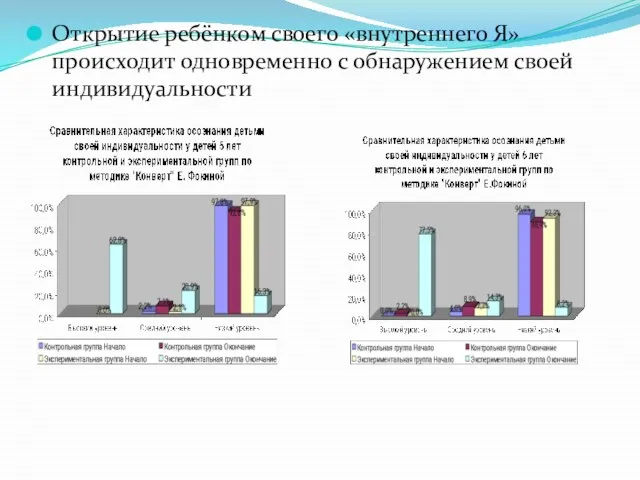

Слайд 18Открытие ребёнком своего «внутреннего Я» происходит одновременно с обнаружением своей индивидуальности

Слайд 19В отношении к себе и к другим людям у детей стали преобладать

универсальные ценностности (58,1%) (методика «Я-другой» Н.И. Непомнящей). Этот тип отношения отличается высокой степенью выраженности тенденций «быть собой» и «быть другим». Способность «быть собой» и «другим» понимается нами как возможность ребёнка выделять «свой» внутренний мир и «другого».

Слайд 20Развитие «образа - Я» соотносится с развитием «образа мира». Диалоги с ребёнком

о внутреннем мире и о мире, осуществляемые героем сказки как носителем социокультурного образца, способствуют расширению содержания «образа - Я» и «образа мира», появлению «внутреннего Я».

Слайд 21Изменился и ход, и содержание диалога. В своих высказываниях дети стали обращать

внимание на «внутреннее Я» человека, на такие нравственные инстанции как «совесть», «доброта» и т.д. Сам диалог приобрёл социокультурный смысл, что позволяет классифицировать его как социокультурный по уровню развития. В своих высказываниях дети стали обнаруживать противоречия, высказывать различные точки зрения, при этом внимательно слушать и понимать друг друга. В высказываниях детей появилась направленность на «другого». В диалоге появились отношения «вопросчивости» и «ответчивости».

Слайд 22Проведённое нами экспериментальное исследование показало, что особым образом организованное развитие дошкольников, осуществляемое

средствами смехового диалога в игровой деятельности способствует, появлению позитивных переживаний «себя» и «другого» у детей.

совместно с Театром праздника «Солнечный зайчик»

совместно с Театром праздника «Солнечный зайчик» ЧАС ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ БИОЛОГИИ 7 класс

ЧАС ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ БИОЛОГИИ 7 класс Презентация на тему Врожденные и приобретенные программы поведения

Презентация на тему Врожденные и приобретенные программы поведения Презентация

Презентация ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА к.э.н. директор Бизнес- инкубатора, заместитель проректора по инновационной деятельности УрФУ Пиличев Валерий Валерьевич

к.э.н. директор Бизнес- инкубатора, заместитель проректора по инновационной деятельности УрФУ Пиличев Валерий Валерьевич Культура Руси в 10 – 13 веках

Культура Руси в 10 – 13 веках Болгария в 20-30-е годы

Болгария в 20-30-е годы Доказательная медицина и доказательная педагогика. Взгляд врача и исследователя

Доказательная медицина и доказательная педагогика. Взгляд врача и исследователя Приготовление завтрака

Приготовление завтрака «Инвестиционная политика муниципального образования на современном этапе»02.02.2012

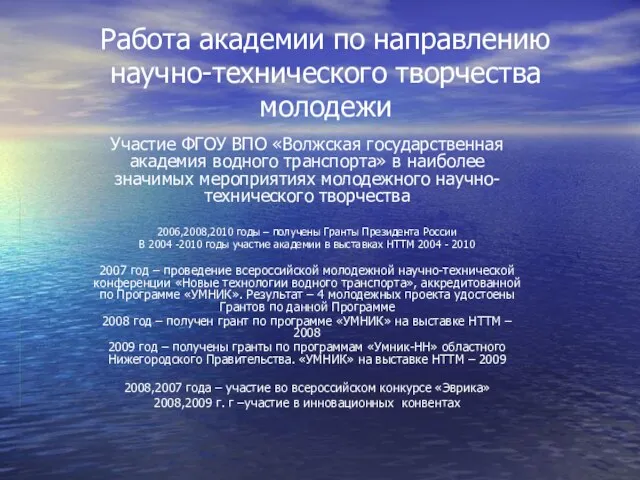

«Инвестиционная политика муниципального образования на современном этапе»02.02.2012 Работа академии по направлению научно-технического творчества молодежи

Работа академии по направлению научно-технического творчества молодежи «Трудные» дети и их проблемы.

«Трудные» дети и их проблемы. Приемы расположения к себе. Самопрезентация

Приемы расположения к себе. Самопрезентация Автохимия. Завод автохимии

Автохимия. Завод автохимии Об итогах выполнения задач в ЗПО 2017 учебного года и постановка задач на ЛПО 2017 учебного года

Об итогах выполнения задач в ЗПО 2017 учебного года и постановка задач на ЛПО 2017 учебного года Евангелие от Матфея

Евангелие от Матфея Нарушения требований Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ О донорстве крови и ее компонентов

Нарушения требований Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ О донорстве крови и ее компонентов Аварийная аптечка для первой медицинской помощи

Аварийная аптечка для первой медицинской помощи Власть. Сила. Лекция 2

Власть. Сила. Лекция 2 Вітражі та шпроси

Вітражі та шпроси Моя будущая профессия - бухгалтер

Моя будущая профессия - бухгалтер Олимпиада үрләренә - баскычлап

Олимпиада үрләренә - баскычлап Общероссийские антидопинговые правила

Общероссийские антидопинговые правила Проектирование транспортно-грузовых комплексов

Проектирование транспортно-грузовых комплексов Определение размеров молекул октана

Определение размеров молекул октана Такси Лось

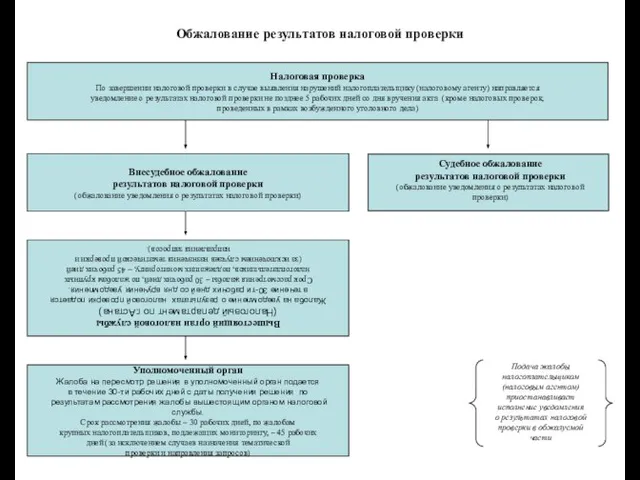

Такси Лось Обжалование результатов налоговой проверки

Обжалование результатов налоговой проверки