Содержание

- 2. содержание Электроэнергетика КНР…………………………… 3-7 Электроэнергетика Японии……………………….. 8-11 Электроэнергетика Республики Кореи…………..12-15 Электроэнергетика КНДР…………………………..16-18 Выводы …………………………………...…………...19

- 3. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации Характеристика энергосистем Китая Распределение запасов энергоресурсов на территории Китая

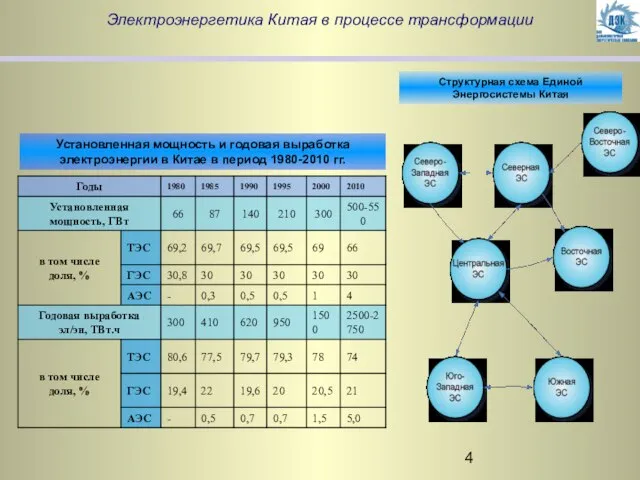

- 4. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации Установленная мощность и годовая выработка электроэнергии в Китае в период 1980-2010

- 5. Выработка и энергопотребление Китая История Прогнозы Потребление Выработка Электроэнергетика Китая в процессе трансформации Темпы роста экономики

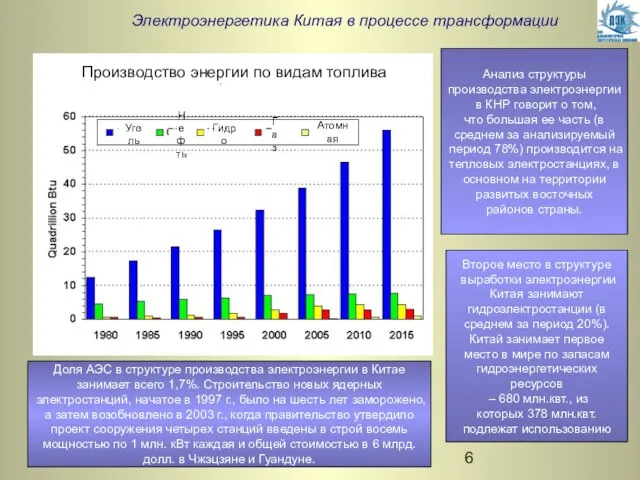

- 6. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации Производство энергии по видам топлива Уголь Нефть Гидро Газ Атомная Анализ

- 7. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации Китай вынужден импортировать энергоносители, в частности нефть, на долю которой приходится

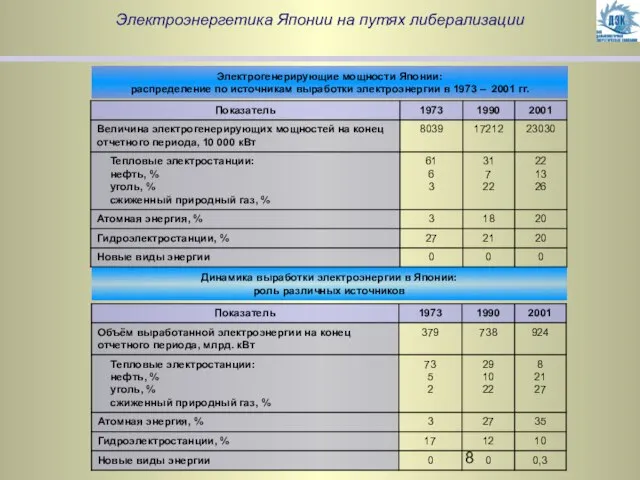

- 8. Электроэнергетика Японии на путях либерализации Электрогенерирующие мощности Японии: распределение по источникам выработки электроэнергии в 1973 –

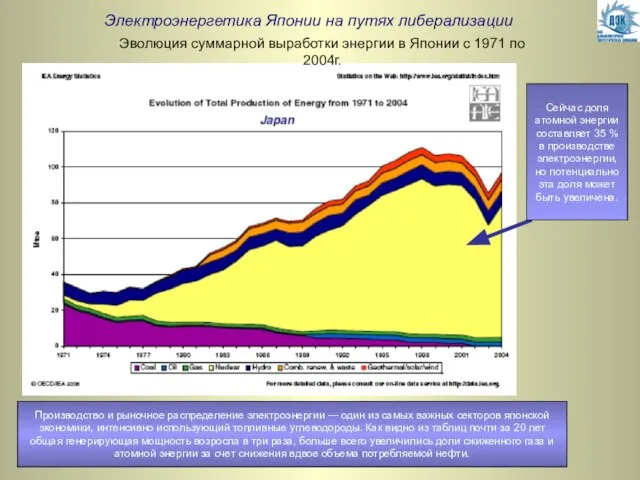

- 9. Электроэнергетика Японии на путях либерализации Эволюция суммарной выработки энергии в Японии с 1971 по 2004г. Производство

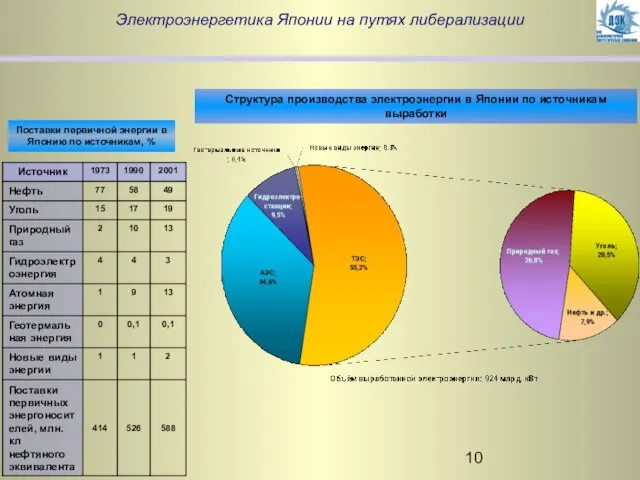

- 10. Электроэнергетика Японии на путях либерализации Поставки первичной энергии в Японию по источникам, % Структура производства электроэнергии

- 11. Электроэнергетика Японии на путях либерализации Сравнение общего потребления по секторам в 1973 и 2004г. Япония, являясь

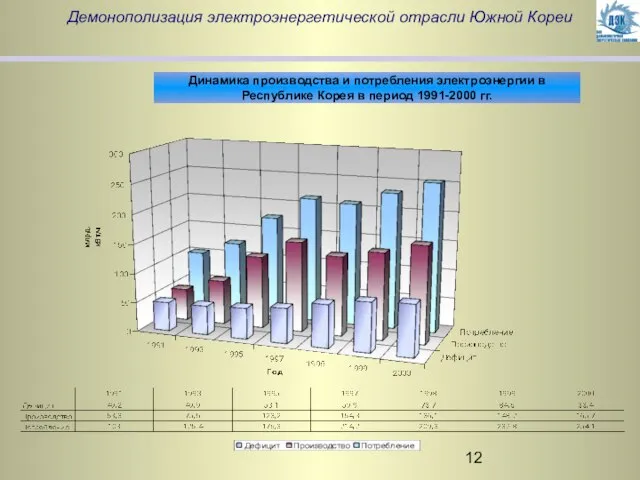

- 12. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи Динамика производства и потребления электроэнергии в Республике Корея в период 1991-2000

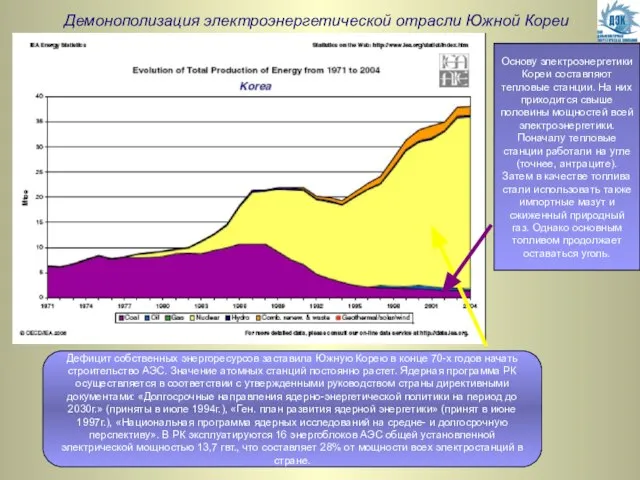

- 13. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи Дефицит собственных энергоресурсов заставила Южную Корею в конце 70-х годов начать

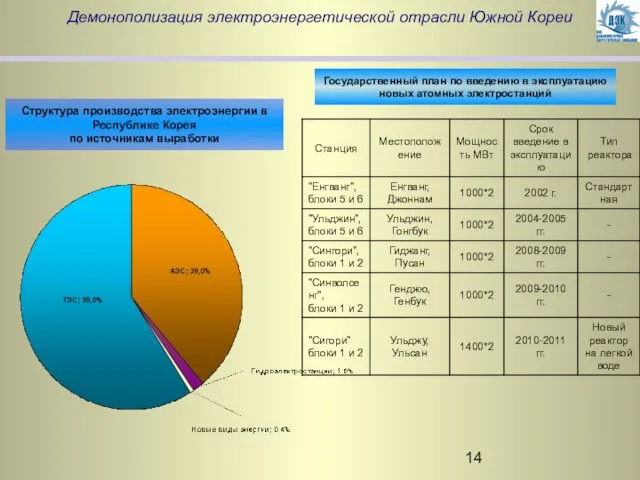

- 14. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи Структура производства электроэнергии в Республике Корея по источникам выработки Государственный план

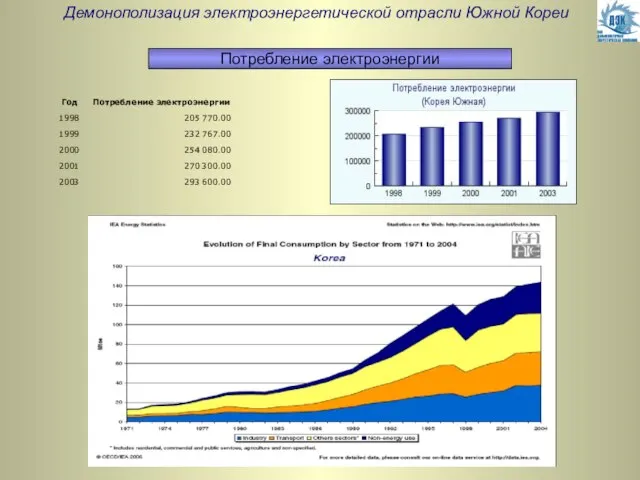

- 15. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи Потребление электроэнергии

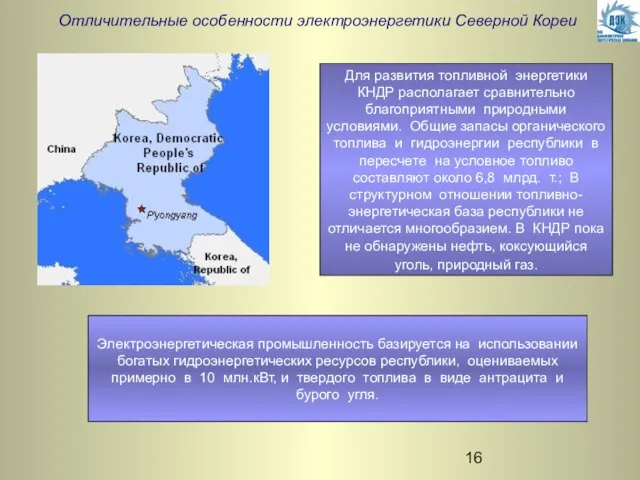

- 16. Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи Для развития топливной энергетики КНДР располагает сравнительно благоприятными природными условиями. Общие

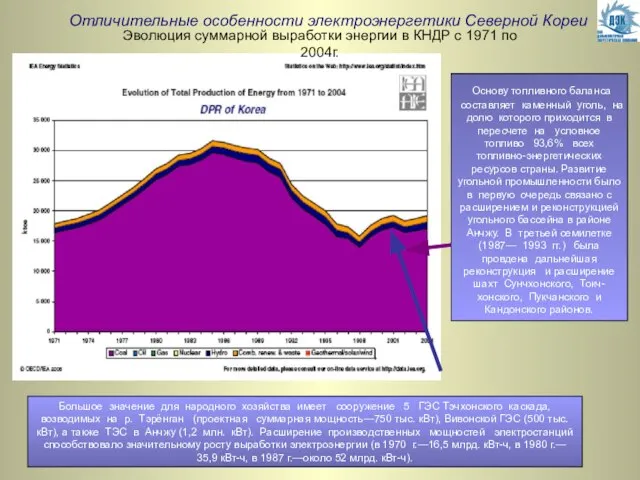

- 17. Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи Эволюция суммарной выработки энергии в КНДР с 1971 по 2004г. Основу

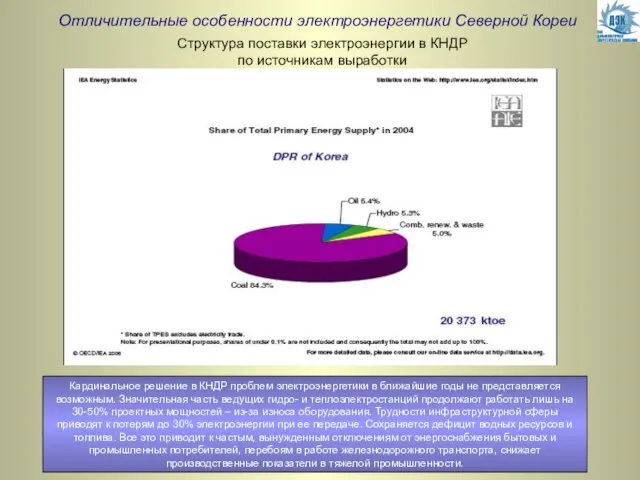

- 18. Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи Структура поставки электроэнергии в КНДР по источникам выработки Кардинальное решение в

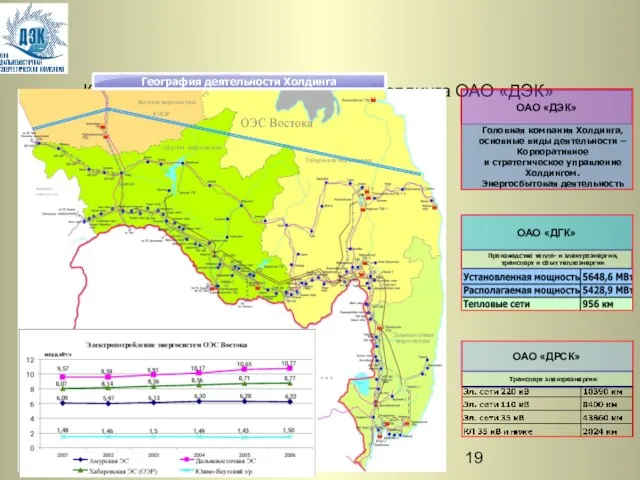

- 19. Краткая характеристика региона и Холдинга ОАО «ДЭК» ОАО «ДЭК» Головная компания Холдинга, основные виды деятельности –

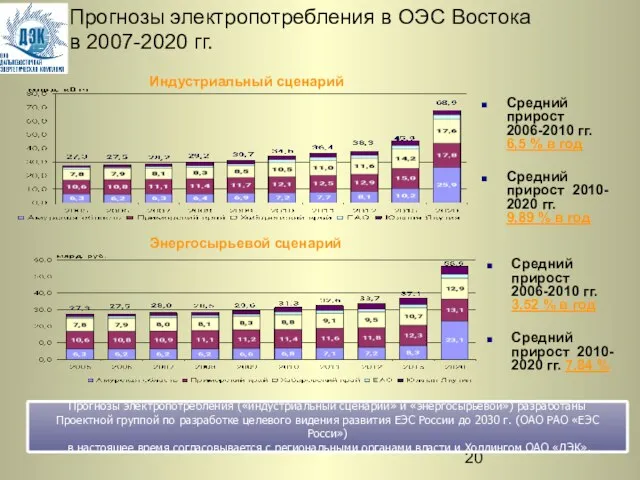

- 20. Прогнозы электропотребления в ОЭС Востока в 2007-2020 гг. Индустриальный сценарий Энергосырьевой сценарий Средний прирост 2006-2010 гг.

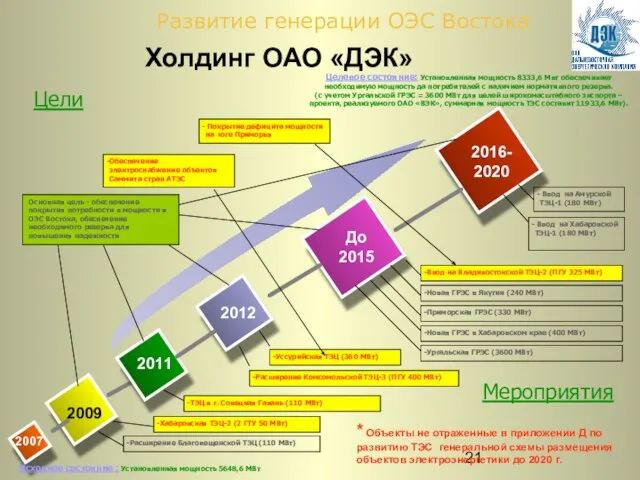

- 21. 2007 2009 2011 Цели Мероприятия Развитие генерации ОЭС Востока Расширение Благовещенской ТЭЦ (110 МВт) ТЭЦ в

- 22. 2007 2009 2011 Цели Мероприятия Развитие генерации Юга Приморья без объектов Саммита АТЭС 2012 Исходное состояние

- 23. 2007 2009 2011 Цели Мероприятия Развитие генерации Юга Приморья без объектов Саммита АТЭС 2012 Исходное состояние

- 24. Общие особенности энергетического развития ведущих стран СВА: Таким образом, во всех странах региона наблюдается рост спроса

- 25. Спасибо за внимание!

- 26. ВСТУПЛЕНИЕ. Уважаемые господа! Я рад приветствовать Вас на Втором Дальневосточном энергетическом форуме, который нам сегодня представляет

- 27. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации. Анализ структуры производства электроэнергии в КНР говорит о том, что большая

- 28. Слайд 11. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации. Даже при наличии богатых природных запасов энергоресурсов и быстром

- 29. Электроэнергетика Японии на путях либерализации. Производство и рыночное распределение электроэнергии — один из самых важных секторов

- 30. Слайд 13. Электроэнергетика Японии на путях либерализации. Электроэнергетика Японии до 1999 года — классическая отрасль естественной

- 31. Слайд 14. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи. Электроэнергетика Республики Кореи После Японии второй по уровню экономического

- 32. Основу электроэнергетики Кореи составляют тепловые станции. На них приходится свыше половины мощностей всей электроэнергетики. Поначалу тепловые

- 33. До недавнего времени электроэнергетика Республики Корея была полностью монополизирована государственной вертикально интегрированной корейской электроэнергетической компанией KEPCO,

- 34. Электроэнергетика КНДР Топливно-энергетическая промышленность. Для развития топливной энергетики КНДР располагает сравнительно благоприятными природными условиями. Общие запасы

- 36. Скачать презентацию

Слайд 2содержание

Электроэнергетика КНР…………………………… 3-7

Электроэнергетика Японии……………………….. 8-11

Электроэнергетика Республики Кореи…………..12-15

Электроэнергетика КНДР…………………………..16-18

Выводы …………………………………...…………...19

содержание

Электроэнергетика КНР…………………………… 3-7

Электроэнергетика Японии……………………….. 8-11

Электроэнергетика Республики Кореи…………..12-15

Электроэнергетика КНДР…………………………..16-18

Выводы …………………………………...…………...19

Слайд 3Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Характеристика энергосистем Китая

Распределение запасов энергоресурсов

на территории Китая

Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Характеристика энергосистем Китая

Распределение запасов энергоресурсов

на территории Китая

Слайд 4Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Установленная мощность и годовая выработка электроэнергии в Китае

Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Установленная мощность и годовая выработка электроэнергии в Китае

Структурная схема Единой Энергосистемы Китая

Слайд 5Выработка и энергопотребление Китая

История

Прогнозы

Потребление

Выработка

Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Темпы роста экономики Китая будут

Выработка и энергопотребление Китая

История

Прогнозы

Потребление

Выработка

Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Темпы роста экономики Китая будут

опережать темпы прироста производства электроэнергии

на 4-5% (что в развитых странах составляет около 1%)

Китай занимает второе место по энергопотреблению

в мире после Соединенных Штатов Америки.

Слайд 6Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Производство энергии по видам топлива

Уголь

Нефть

Гидро

Газ

Атомная

Анализ структуры

производства электроэнергии

Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Производство энергии по видам топлива

Уголь

Нефть

Гидро

Газ

Атомная

Анализ структуры

производства электроэнергии

что большая ее часть (в

среднем за анализируемый

период 78%) производится на

тепловых электростанциях, в

основном на территории

развитых восточных

районов страны.

Второе место в структуре

выработки электроэнергии

Китая занимают

гидроэлектростанции (в

среднем за период 20%).

Китай занимает первое

место в мире по запасам

гидроэнергетических ресурсов

– 680 млн.квт., из

которых 378 млн.квт.

подлежат использованию

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии в Китае занимает всего 1,7%. Строительство новых ядерных электростанций, начатое в 1997 г., было на шесть лет заморожено, а затем возобновлено в 2003 г., когда правительство утвердило проект сооружения четырех станций введены в строй восемь мощностью по 1 млн. кВт каждая и общей стоимостью в 6 млрд. долл. в Чжэцзяне и Гуандуне.

Слайд 7Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Китай вынужден импортировать энергоносители, в частности нефть, на

Электроэнергетика Китая в процессе трансформации

Китай вынужден импортировать энергоносители, в частности нефть, на

Структура потребления электроэнергии Китая

Промышленность

Население/

коммерческая сфера

Транспорт

Слайд 8Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Электрогенерирующие мощности Японии:

распределение по источникам выработки электроэнергии в

Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Электрогенерирующие мощности Японии:

распределение по источникам выработки электроэнергии в

Динамика выработки электроэнергии в Японии:

роль различных источников

Слайд 9Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Эволюция суммарной выработки энергии в Японии с 1971

Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Эволюция суммарной выработки энергии в Японии с 1971

Производство и рыночное распределение электроэнергии — один из самых важных секторов японской экономики, интенсивно использующий топливные углеводороды. Как видно из таблиц почти за 20 лет общая генерирующая мощность возросла в три раза, больше всего увеличились доли сжиженного газа и атомной энергии за счет снижения вдвое объема потребляемой нефти.

Сейчас доля атомной энергии составляет 35 % в производстве электроэнергии, но потенциально эта доля может быть увеличена.

Слайд 10Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Поставки первичной энергии в Японию по источникам, %

Структура

Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Поставки первичной энергии в Японию по источникам, %

Структура

Слайд 11Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Сравнение общего потребления по секторам в 1973 и

Электроэнергетика Японии на путях либерализации

Сравнение общего потребления по секторам в 1973 и

Япония, являясь самой экономически развитой страной в СВА, испытывает сильнейший дефицит в источниках энергии, и как следствие, и в самой электроэнергии, покрываемый ею за счет импорта энергоносителей. При этом, важным экономическим обстоятельством, влияющим на строительство новых электростанций, является то, что затраты на сооружение ТЭС в Японии из-за сейсмических условий примерно на 20% выше по сравнению со среднемировым уровнем. Поэтому интерес этой страны к импорту именно электроэнергии, а не топливно-энергетических ресурсов, с каждым годом увеличивается. Существующие оценки определяют предельную величину импорта Японией из условий надежного функционирования ее электроэнергетической системы в объеме 30-40 млрд.кВт.ч (6-8 млн.кВт).

Слайд 12Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Динамика производства и потребления электроэнергии в Республике Корея

Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Динамика производства и потребления электроэнергии в Республике Корея

Слайд 13Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Дефицит собственных энергоресурсов заставила Южную Корею в конце

Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Дефицит собственных энергоресурсов заставила Южную Корею в конце

Основу электроэнергетики Кореи составляют тепловые станции. На них приходится свыше половины мощностей всей электроэнергетики. Поначалу тепловые станции работали на угле (точнее, антраците). Затем в качестве топлива стали использовать также импортные мазут и сжиженный природный газ. Однако основным топливом продолжает оставаться уголь.

Слайд 14Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Структура производства электроэнергии в Республике Корея

по источникам

Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Структура производства электроэнергии в Республике Корея

по источникам

Государственный план по введению в эксплуатацию

новых атомных электростанций

Слайд 15Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Потребление электроэнергии

Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи

Потребление электроэнергии

Слайд 16Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи

Для развития топливной энергетики КНДР располагает сравнительно

Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи

Для развития топливной энергетики КНДР располагает сравнительно

Электроэнергетическая промышленность базируется на использовании богатых гидроэнергетических ресурсов республики, оцениваемых примерно в 10 млн.кВт, и твердого топлива в виде антрацита и бурого угля.

Слайд 17Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи

Эволюция суммарной выработки энергии в КНДР с 1971

Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи

Эволюция суммарной выработки энергии в КНДР с 1971

Основу топливного баланса составляет каменный уголь, на долю которого приходится в пересчете на условное топливо 93,6% всех топливно-энергетических ресурсов страны. Развитие угольной промышленности было в первую очередь связано с расширением и реконструкцией угольного бассейна в районе Анчжу. В третьей семилетке (1987— 1993 гг.) была провдена дальнейшая реконструкция и расширение шахт Сунчхонского, Токч-хонского, Пукчанского и Кандонского районов.

Большое значение для народного хозяйства имеет сооружение 5 ГЭС Тэчхонского каскада, возводимых на р. Тэрёнган (проектная суммарная мощность—750 тыс. кВт), Вивонской ГЭС (500 тыс. кВт), а также ТЭС в Анчжу (1,2 млн. кВт). Расширение производственных мощностей электростанций способствовало значительному росту выработки электроэнергии (в 1970 г.—16,5 млрд. кВт-ч, в 1980 г.— 35,9 кВт-ч, в 1987 г.—около 52 млрд. кВт-ч).

Слайд 18Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи

Структура поставки электроэнергии в КНДР

по источникам выработки

Кардинальное

Отличительные особенности электроэнергетики Северной Кореи

Структура поставки электроэнергии в КНДР

по источникам выработки

Кардинальное

Слайд 19 Краткая характеристика региона и Холдинга ОАО «ДЭК»

ОАО «ДЭК»

Головная компания Холдинга, основные

Краткая характеристика региона и Холдинга ОАО «ДЭК»

ОАО «ДЭК»

Головная компания Холдинга, основные

и стратегическое управление Холдингом.

Энергосбытовая деятельность

ОАО «ДГК»

Производство тепло- и электроэнергии,

транспорт и сбыт теплоэнергии

ОАО «ДРСК»

Транспорт электроэнергии

Слайд 20Прогнозы электропотребления в ОЭС Востока

в 2007-2020 гг.

Индустриальный сценарий

Энергосырьевой сценарий

Средний прирост

Прогнозы электропотребления в ОЭС Востока

в 2007-2020 гг.

Индустриальный сценарий

Энергосырьевой сценарий

Средний прирост

Средний прирост 2010- 2020 гг. 9,89 % в год

Средний прирост 2006-2010 гг. 3,52 % в год

Средний прирост 2010- 2020 гг. 7,84 %

Прогнозы электропотребления («индустриальный сценарий» и «энергосырьевой») разработаны

Проектной группой по разработке целевого видения развития ЕЭС России до 2030 г. (ОАО РАО «ЕЭС Росси»)

в настоящее время согласовывается с региональными органами власти и Холдингом ОАО «ДЭК».

Слайд 212007

2009

2011

Цели

Мероприятия

Развитие генерации ОЭС Востока

Расширение Благовещенской ТЭЦ (110 МВт)

ТЭЦ в г. Совецкая

2007

2009

2011

Цели

Мероприятия

Развитие генерации ОЭС Востока

Расширение Благовещенской ТЭЦ (110 МВт)

ТЭЦ в г. Совецкая

2012

Исходное состояние : Установленная мощность 5648,6 МВт

Целевое состояние: Установленная мощность 8333,6 Мвт обеспечивает необходимую мощность да потребителей с наличием нормативного резерва.

(с учетом Ургальской ГРЭС = 3600 МВт для целей широкомасштабного экспорта – проекта, реализуемого ОАО «ВЭК», суммарная мощность ТЭС составит 11933,6 МВт).

Расширение Комсомольской ТЭЦ-3 (ПГУ 400 МВт)

2016-

2020

Уссурийская ТЭЦ (360 МВт)

Хабаровская ТЭЦ-2 (2 ГТУ 50 МВт)

Холдинг ОАО «ДЭК»

Ввод на Владивостокской ТЭЦ-2 (ПГУ 325 МВт)

До

2015

Ввод на Амурской ТЭЦ-1 (180 МВт)

Ввод на Хабаровской ТЭЦ-1 (180 МВт)

Новая ГРЭС в Якутии (240 МВт)

Приморская ГРЭС (330 МВт)

Новая ГРЭС в Хабаровском крае (400 МВт)

Ургальская ГРЭС (3600 МВт)

Обеспечение электроснабжение объектов Саммита стран АТЭС

* Объекты не отраженные в приложении Д по развитию ТЭС генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.

Покрытие дефицита мощности на юге Приморья

Основная цель - обеспечение покрытия потребности в мощности в ОЭС Востока, обеспечение необходимого резерва для повышения надежности

Слайд 222007

2009

2011

Цели

Мероприятия

Развитие генерации Юга Приморья без объектов Саммита АТЭС

2012

Исходное состояние : Установленная мощность

2007

2009

2011

Цели

Мероприятия

Развитие генерации Юга Приморья без объектов Саммита АТЭС

2012

Исходное состояние : Установленная мощность

Целевое состояние: мощность составит 900 МВт) + 1300 МВт переток с Приморской ГРЭС.

Основная цель - обеспечение покрытия потребности в мощности на Юге Приморья, обеспечение необходимого резерва для повышения надежности

2010

Покрытие дефицита мощности за счет введения котла №6 на Арт.ГРЭС 50 МВт

2008

до 1930 МВт

до 2140МВт

до 2070 МВт

до 1995 МВт

Рост нагрузки Юга Приморья без Саммита до 320 МВт, средний прирост 3,4% в год

До 2215МВт

резерв

+30 МВт

Ввод подстанции Владивосток

на 220 кВ

Резерв

+12 МВт

Кольцо 500 кВ и ПС Находка и Владивосток

дефицит

-63 МВт

+77МВт

дефицит

-2 МВт

до 1895 МВт

Дефицита

нет

Нет запаса котельной мощности 50-100 МВт

Слайд 232007

2009

2011

Цели

Мероприятия

Развитие генерации Юга Приморья без объектов Саммита АТЭС

2012

Исходное состояние : Установленная мощность

2007

2009

2011

Цели

Мероприятия

Развитие генерации Юга Приморья без объектов Саммита АТЭС

2012

Исходное состояние : Установленная мощность

Целевое состояние: Установленная мощность составит 900 МВт) + 1300 МВт переток с Приморской ГРЭС.

Основная цель - обеспечение покрытия потребности в мощности на Юге Приморья, обеспечение необходимого резерва для повышения надежности

2010

Покрытие дефицита мощности за счет введения котла №6 на Арт.ГРЭС 50 МВт

2008

до 1930 МВт

до 2270МВт

до 2070 МВт

до 1995 МВт

Рост нагрузки Юга Приморья с Саммитом до 585 МВт

До 2480МВт

Резерв

+30 МВт

Ввод подстанции Владивосток

на 220 кВ

Резерв

+12 МВт

Кольцо 500 кВ и ПС Находка и Владивосток

Дефицит

-63 МВт

Дефицит

-123 МВт

до1895 МВт

Дефицита

нет

Дефицит

-53 МВт

Строительство Уссурийской ТЭЦ на 360 МВт

С учетом саммита

ввод Уссурийской ТЭЦ

необходим до 2010 г.

Нет запаса котельной мощности 50-100 МВт

Основная цель - обеспечение покрытия потребности в мощности

Объектов саммита АТЭС

Слайд 24Общие особенности энергетического развития ведущих стран СВА:

Таким образом, во всех странах региона

Общие особенности энергетического развития ведущих стран СВА:

Таким образом, во всех странах региона

В целом, в энергетическом развитии рассматриваемых стран можно выделить следующие общие особенности, играющие немаловажную роль при определении основных направлений экспорта электроэнергии и энергоресурсов:

1). Высокие темпы роста спроса на энергию, которые во многом обусловлены увеличением в отраслевой структуре промышленности этих стран удельного веса энергоемких производств. Для Дальнего Востока интерес представляет тот факт, что большая часть этого спроса уже не может обеспечиваться за счет внутренних ресурсов, поэтому импорт энергии может стать реальной перспективой. Можно предположить, что с ростом спроса на энергию будет расти и цена, которую готовы будут заплатить потребители. Это делает экспортное направление развития энергетики Дальнего Востока еще более привлекательным.

2). Высокая зависимость стран от импорта ближневосточной нефти и газа. Для диверсификации своих импортных поставок и снижения угрозы энергетической безопасности, эти страны готовы вложить значительные средства, поэтому экспорт дальневосточных топливно-энергетических ресурсов также является довольно перспективным.

3). Значительные изменения уровней цен на электроэнергию по годам, особенно в странах, существенно зависящих от цен на импортируемое топливо для электростанций. Кроме того, региональные энерготарифы в Японии и Китае заметно отличаются от средних значений для этих стран в целом. Этот факт особенно важен при планировании экспорта из России электроэнергии, так как для получения максимального эффекта от экспортных проектов, они должны быть по возможности ориентированы на регионы с высокими тарифами.

4). Нарастание процессов либерализации энергорынков стран СВА способствует развитию конкурентных отношений в энергетической сфере этого региона, что, в свою очередь, может позитивно повлиять на развитие энергетического сотрудничества между отдельными крупными компаниями азиатских стран и России. Дерегулирование энергетического сектора создаст более широкие возможности для привлечения частных инвестиций в разработку крупных энергопроектов, что особенно актуально на текущем этапе, когда именно нехватка средств тормозит дальнейшее развитие интеграционных связей.

5). Возрастание актуальности проблемы с загрязнением окружающей среды. Это связано с преобладанием в топливно-энергетических балансах этих стран таких источников энергии как уголь и нефть. Доля экологически более чистых источников энергии – природного газа, гидро- и атомной энергии – пока незначительна.

Под воздействием этих вышеперечисленных тенденций в Азии идет разработка и реализация единой, консолидированной идеологии энергетики. Эта идеология предусматривает создание согласованного правового пространства и инвестиционного блока для проведения взаимовыгодной политики энергоснабжения, которая бы обеспечила экологическую безопасность всех стран региона. Россия в лице своих дальневосточных территорий участвует в этих планах.

Слайд 25Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Слайд 26

ВСТУПЛЕНИЕ.

Уважаемые господа!

Я рад приветствовать Вас на Втором Дальневосточном энергетическом форуме, который

ВСТУПЛЕНИЕ. Уважаемые господа! Я рад приветствовать Вас на Втором Дальневосточном энергетическом форуме, который

Слайд 27Электроэнергетика Китая в процессе трансформации.

Анализ структуры производства электроэнергии в КНР говорит о

Анализ структуры производства электроэнергии в КНР говорит о

Именно по этой причине второе место в структуре выработки электроэнергии Китая занимают гидроэлектростанции (в среднем за период 20%). Китай занимает первое место в мире по запасам гидроэнергетических ресурсов – 680 млн.квт., из которых 378 млн.квт. подлежат использованию. Топографические и географические условия для освоения многих рек достаточно благоприятны (большое количество ущелий, значительный перепад уровней на небольших участках и т.д.), что позволяет строить ГЭС при сравнительно небольших капвложениях. В то же время удаленность гидроресурсов от потребителей значительно затрудняет их освоение. Среди наиболее крупных сооружаемых ГЭС в Китае нельзя не отметить ГЭС «Три ущелья», с установленной мощностью 18,2 ГВт при годовой выработке 84,7 млрд. кВт*ч, которая станет крупнейшей ГЭС в мире. Основными районами снабжения электроэнергией от этой ГЭС будут Центр и Восток Китая и восточная часть провинции Сычуань.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии в Китае занимает всего 1,7%. Строительство новых ядерных электростанций, начатое в 1997 г., было на шесть лет заморожено, а затем возобновлено в 2003 г., когда правительство утвердило проект сооружения четырех станций введены в строй восемь мощностью по 1 млн. кВт каждая и общей стоимостью в 6 млрд. долл. в Чжэцзяне и Гуандуне. В 2004 году были энергоблоков на четырех новых АЭС совокупной мощностью 6,6 млн.квт., в т.ч. 2 энергоблока по 700 МВт. были сооружены при участии Канады, 2 по 985 МВт. – при участии Франции, и 2 по 1000 МВт. – при участии России. Установленные мощности на уже построенных и строящихся ядерных электростанциях в 2003 г. составляли 8,7 млн. кВт. К 2020 г. они достигнут 40 млн. кВт, а их доля в выработке эл.энергии повысится с 1,7% до 7%.

Большое внимание в стране уделяется использованию в перспективе нетрадиционных источников электроэнергии, прежде всего, ветряным, солнечным и геотермальным электростанциям. Потребление возобновляемой энергии в 2000 г. составляло 256 млн. т условного топлива, или 19,7% всего первичного потребления энергии. По прогнозам, потребление возобновляемой энергии увеличится к 2020 г. до 525 млн. т, т.е. примерно в 2 раза по сравнению с 2000 г. Ресурсы позволяют довести ежегодное потребление новых и возобновляемых видов энергии до 7,3 млрд. т условного топлива. Установленные мощности генерирующего оборудования на источниках возобновляемой энергии к 2020 г. составят 100 млн. кВт, в т.ч. на малых ГЭС – 70 млн. кВт, на ветряных электростанциях – 20 млн. кВт, на биологических энергоустановках – 5 млн. кВт.

Слайд 28Слайд 11. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации.

Даже при наличии богатых природных запасов

Слайд 11. Электроэнергетика Китая в процессе трансформации.

Даже при наличии богатых природных запасов

Такое положение, дел объясняется рядом причин:

1) темпы прироста производства электроэнергии, несмотря на их значительную величину, все-таки отставали на 2,5-3,5% от темпов роста национального валового продукта. 2) гидроресурсы Китая расположены главным образом на Западе, а запасы угля на Севере, в то время как экономически наиболее развитые регионы концентрируются в прибрежных восточных районах. Пропускная способность наземных и водных транспортных магистралей недостаточна для транспортировки угля. 3) наличие в стране большого числа мелких и средних установок с очень большим удельным расходом топлива (500-600 г.у.т./кВт.ч) требует их замещения крупными генерирующими установками с удельным расходом топлива порядка 350 г.у.т./кВт.ч, что позволяет сократить потребление угля на выработку электроэнергии. 4) темпы роста производства электроэнергии сдерживаются недостаточным выпуском генерирующего оборудования и электрооборудования для мощных электропередач, которое Китай должен импортировать

Для выхода из такого положения в КНР реализуется крупномасштабная государственная программа развития энергетики страны, которая рассчитана на 30 лет (1986-2016 гг.). В результате реализации данной программы предполагается, что к 2016 г. установленная мощность электростанций Китая достигнет 580 млн. кВт, а выработка электроэнергии приблизится к 3000 млрд. кВт*ч.

Для снятия напряжения с электроснабжением китайское руководство будет придерживаться следующих мер:

1) Продолжать сотрудничество по импорту электроэнергии с российскими энергопоставщиками Восточной Сибири, а так же содействовать более быстрому завершению переговоров о конкретных электропередачах Дальний Восток России - северо-восточные регионы Китая и начале импорта электроэнергии из этого региона уже к 2006 году.

2) проводить политику льготных цен на электроэнергию для приоритетных отраслей и регионов с точки зрения поступательного роста экономки страны;

2) более строго проводить политику по закрытию мелких, высоко затратных предприятий и производств, не допуская их воспроизведения после уменьшения напряженности с электроснабжением.

3) организационные меры - чтобы уменьшить ущерб, вызываемый дефицитом, электроэнергия, потребляемая сверх квоты, стоит значительно дороже. Электроэнергия, произведенная сверх плана, оценивается на 50% больше ее нормальной ставки. Это, с одной стороны, способствует экономному использованию электроэнергии, а с другой, - поощряет изыскание мер по ее дополнительной выработке.

Слайд 29Электроэнергетика Японии на путях либерализации.

Производство и рыночное распределение электроэнергии — один из

Производство и рыночное распределение электроэнергии — один из

Общая зависимость экономики Японии от нефти сократилась с 77% в 1973 г. до 49% в 2001. Хотя это и впечатляющее снижение, нефть все равно остается основным источником энергии.

Единственная возможность снизить эту зависимость – это дальнейшее развитие атомной энергетики, которое уже привело к значительному снижению потребления нефти в стране. Сейчас доля атомной энергии составляет 35 % в производстве электроэнергии, но потенциально эта доля может быть увеличена. В этом секторе действуют две крупнейших в мире ядерно-энергетических компании – «Tokyo Electric Power Co.» (установленная мощность составляет 15712 МВт) и «Kansai Electric Power Co. Inc.» (9270 МВт). Японские проекты АЭС, однако, не являются достаточно безопасными. Тем не менее, в Японии есть приливные электростанции (ПЭС) и даже экспериментальная электростанция, использующая энергию морских течений. Япония также намеревается до 2010 года обеспечить до 2% вырабатываемой электроэнергии за счет использования энергии Солнца.

Таким образом, Япония, являясь самой экономически развитой страной в СВА, испытывает сильнейший дефицит в источниках энергии, и как следствие, и в самой электроэнергии, покрываемый ею за счет импорта энергоносителей. При этом, важным экономическим обстоятельством, влияющим на строительство новых электростанций, является то, что затраты на сооружение ТЭС в Японии из-за сейсмических условий примерно на 20% выше по сравнению со среднемировым уровнем. Поэтому интерес этой страны к импорту именно электроэнергии, а не топливно-энергетических ресурсов, с каждым годом увеличивается. Существующие оценки определяют предельную величину импорта Японией из условий надежного функционирования ее электроэнергетической системы в объеме 30-40 млрд.кВт.ч (6-8 млн.кВт).

Слайд 30Слайд 13. Электроэнергетика Японии на путях либерализации.

Электроэнергетика Японии до 1999 года

Слайд 13. Электроэнергетика Японии на путях либерализации.

Электроэнергетика Японии до 1999 года

Слайд 31Слайд 14. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи.

Электроэнергетика Республики Кореи

После Японии второй

Слайд 14. Демонополизация электроэнергетической отрасли Южной Кореи.

Электроэнергетика Республики Кореи

После Японии второй

Базовым документом, определяющим энергетическую политику Республики Корея, является “Второй национальный энергетический план, 2002 – 2011”. Он определяет основные направления развития энергетического сектора экономики на ближайшую перспективу. По содержанию он отвечает стандартам Международного энергетического агентства, и поэтому похож на программу правительства Японии. План исходит из роста потребления энергоносителей и необходимости диверсификации источников их получения.

В течение последних 15 лет (за исключением 1998 г. в связи с азиатским кризисом) экономика Кореи развивалась очень быстрыми темпами, в среднем 7% в год. При этом темпы роста энергопотребления были еще выше. По сравнению с экономикой Японии и других промышленно развитых стран, экономика Кореи потребляет на 20-30% больше электроэнергии. Это связано с бурным развитием в стране энергоемких отраслей промышленности, таких как нефтехимическая, сталелитейная и кораблестроительная.

По состоянию на конец 2002 года совокупная мощность всех южнокорейских электростанций достигла 52 млн. 650 тысяч кВт. В 2002 году потребление электроэнергии на душу населения в ЮК превысило 5 тысяч кВт/ч (5.067 кВт/ч). Это составляет 40 - 70% от уровня развитых стран. Однако потребление электроэнергии в стране продолжает ежегодно расти. Поэтому корейские специалисты говорят о необходимости дальнейшего расширения производственных мощностей и изменения структуры потребления электроэнергии.

Звучат и опасения по поводу того, что если в ведущих южнокорейских отраслях промышленности, являющихся энергоёмкими, не будет повышаться эффективность потребления электроэнергии, то это в конечном счете приведет к ослаблению конкурентоспособности корейских товаров на мировом рынке. Большой проблемой является и резко увеличивающееся в летний период использование электроэнергии бытовыми потребителями и в офисных помещениях для кондиционирования воздуха. Министерство промышленности и природных ресурсов РК намерено в качестве решения проблемы укрепить прогрессивную систему оплаты электроэнергии и активно внедрять систему централизованного кондиционирования воздуха для жилых и офисных помещений.

Слайд 32

Основу электроэнергетики Кореи составляют тепловые станции. На них приходится свыше половины мощностей

Основу электроэнергетики Кореи составляют тепловые станции. На них приходится свыше половины мощностей

Значение гидроресурсов в выработке электроэнергии очень скромное (менее 1/10 мощностей). Среди них выделяются две гидроаккумулирующие электростанции (их задача — давать электроэнергию в пиковые часы).

Дефицит собственных энергоресурсов заставила Южную Корею в конце 70-х годов начать строительство АЭС. Значение атомных станций постоянно растет. Ядерная программа РК осуществляется в соответствии с утвержденными руководством страны директивными документами: «Долгосрочные направления ядерно-энергетической политики на период до 2030г.» (приняты в июле 1994г.), «Ген. план развития ядерной энергетики» (принят в июне 1997г.), «Национальная программа ядерных исследований на средне- и долгосрочную перспективу». В РК эксплуатируются 16 энергоблоков АЭС общей установленной электрической мощностью 13,7 гвт., что составляет 28% от мощности всех электростанций в стране.

Энергетическая программа предусматривает, что до 2010 г. должно быть введено в эксплуатацию восемь новых атомных электростанций (APR-1400). Меры, призванные повысить конкурентоспособность корейской атомной энергетики, включают:

- Широкое использование нового типа атомного реактора на легкой воде, разработанного корейскими учеными. Этот проект позволяет снизить риск радиоактивного заражения в несколько раз.

- Выбор оптимального времени для ввода в эксплуатацию новых электростанций с учетом того, что электроэнергия может импортироваться из электроэнергетики Дальнего Востока России.

В соответствии с принятым в янв. 2000г. «пятым долгосрочным планом производства и потребления электроэнергии» к 2015г. в РК должны быть введены в строй еще 12 ядерных энергоблоков. С вводом в эксплуатацию новых энергоблоков правительство РК планирует довести долю общей установленной энергетической мощности АЭС до 33%, а производство электроэнергии на АЭС до 44,5%.

Как представляется, дальнейшее развитие ядерной энергетики РК и планируемый ввод в эксплуатацию новых реакторов открывают дополнительные возможности для увеличения российских поставок в Республику Корея природного урана и услуг по его обогащению. Хорошие перспективы имеются и для расширения российско-корейского сотрудничества в области разработки новых типов реакторов (особенно реактора естественной безопасности), а также в области обращения и утилизации отработавшего ядерного топлива.

Слайд 33

До недавнего времени электроэнергетика Республики Корея была полностью монополизирована государственной вертикально интегрированной

До недавнего времени электроэнергетика Республики Корея была полностью монополизирована государственной вертикально интегрированной

Тем не менее, как и в других странах мира в Корее начался процесс либерализации (демонополизации) энергетического рынка. Производящий сектор будет поделен между шестью частными энергогенерирующими компаниями, а KEPCO пока сохранит монополию на транспортировку и распространение энергии. Однако в дальнейшем планируется полная приватизация этой компании и установление свободной конкуренции на рынке электроэнергии.

Слайд 34Электроэнергетика КНДР

Топливно-энергетическая промышленность. Для развития топливной энергетики КНДР располагает сравнительно благоприятными

Электроэнергетика КНДР

Топливно-энергетическая промышленность. Для развития топливной энергетики КНДР располагает сравнительно благоприятными

Основу топливного баланса составляет каменный уголь, на долю которого приходится в пересчете на условное топливо 93,6% всех топливно-энергетических ресурсов страны. В результате технического перевооружения отрасли добыча угля увеличилась с 27,5 млн. т в 1970 г. до 78 млн. т в 1986г. Дальнейшее развитие угольной промышленности связано в первую очередь с расширением и реконструкцией угольного бассейна в районе Анчжу. В третьей семилетке (1987— 1993 гг.) была проведена дальнейшая реконструкция и расширение шахт Сунчхонского, Токч-хонского, Пукчанского и Кандонского районов.

Электроэнергетическая промышленность базируется на использовании богатых гидроэнергетических ресурсов республики, оцениваемых примерно в 10 млн.кВт, и твердого топлива в виде антрацита и бурого угля. По запасам электроэнергии КНДР занимает третье место среди социалистических стран.

В период второй семилетки установленные мощности всех электростанций страны возросли в 2 раза. Были введены в строй Тэдонганская ГЭС, увеличены мощности Чхонджинской ТЭЦ и Пукчанской ТЭС. Пукчанская ТЭС — крупнейшая электростанция народной Кореи, сооруженная при содействии Советского Союза. В феврале 1985 г. на ней был завершен монтаж последнего, 16-го энергоблока. Мощность ТЭС доведена до проектной — 1,6 млн. кВт.

Большое значение для народного хозяйства имеет сооружение 5 ГЭС Тэчхонского каскада, возводимых на р. Тэрёнган (проектная суммарная мощность—750 тыс. кВт), Вивонской ГЭС (500 тыс. кВт), а также ТЭС в Анчжу (1,2 млн. кВт). Расширение производственных мощностей электростанций способствовало значительному росту выработки электроэнергии (в 1970 г.—16,5 млрд. кВт-ч, в 1980 г.— 35,9 кВт-ч, в 1987 г.—около 52 млрд. кВт-ч). Несмотря на достигнутые успехи в развитии топливно-энергетической промышленности, темпы роста энерговооруженности труда в обрабатывающей промышленности все же отстают от потребностей. Республика вынуждена импортировать значительное количество кокса и нефти.

Древние образы в современных народных игрушках

Древние образы в современных народных игрушках Хочешь продлить свое лето?

Хочешь продлить свое лето? Понятие логарифма

Понятие логарифма Как раскрыть 8 лепесточков молодости, долголетие. Авиценна

Как раскрыть 8 лепесточков молодости, долголетие. Авиценна Альфред Причард Слоун (1875-1966)Alfred P. Sloan

Альфред Причард Слоун (1875-1966)Alfred P. Sloan Ты - предприниматель2012

Ты - предприниматель2012 Предоставление контактных данных заинтересованных посетителей сайта с целью увеличения продажи

Предоставление контактных данных заинтересованных посетителей сайта с целью увеличения продажи Тайна рождества

Тайна рождества Неоимпрессионизм Жорж Сёра

Неоимпрессионизм Жорж Сёра Если ребенок стал агрессивным

Если ребенок стал агрессивным Gardening

Gardening Образование почви их разнообразие

Образование почви их разнообразие Прекращение российского гражданства

Прекращение российского гражданства Имущество предприятия и источники его формирования. Понятие, структура, основы управления

Имущество предприятия и источники его формирования. Понятие, структура, основы управления Альпинистское троеборье памяти Иркутских альпинистов

Альпинистское троеборье памяти Иркутских альпинистов Предпринимательство и предприниматель

Предпринимательство и предприниматель Фонетика. Какой алфавит состоит из шести букв?

Фонетика. Какой алфавит состоит из шести букв? Афанасий Афанасьевич

Афанасий Афанасьевич Рисунок цилиндра и куба

Рисунок цилиндра и куба Сказки – мой первый учебник истории

Сказки – мой первый учебник истории Политические режимы

Политические режимы Ландшафтный дизайн. Ритм, симметрия, асимметрия

Ландшафтный дизайн. Ритм, симметрия, асимметрия Статуэтки

Статуэтки Классификация разрезов

Классификация разрезов Система управления электронной очередью

Система управления электронной очередью Презентация на тему Александр Сергеевич Пушкин. Годы жизни

Презентация на тему Александр Сергеевич Пушкин. Годы жизни Целеполагание, планирование, финансовая грамотность, карманные деньги

Целеполагание, планирование, финансовая грамотность, карманные деньги CoffeeUm

CoffeeUm