Содержание

- 2. Цель образования в современной школе: готовить учеников как субъектов своей жизни. Субъектность – это внутренняя творческая

- 3. Все мы помним систему государственного образования в СССР, традиционные ценности включали: Ригоризм -суровое и непреклонное соблюдение

- 4. 60 % старшеклассников отметили, что учителя весьма бестактно вмешиваются в их отношения. Вмешательство учителей вряд ли

- 5. Для гуманной педагогики субъект всегда первичен. Для этого воспитание должно иметь содержание, т.е. в нём должны

- 6. Неприкрытый, прямой, зачастую специально демонстрируемый авторитарный диктат учителя. Исследователи назвали его «буря и натиск». Более скрытый

- 7. Гуманистическая педагогика однозначно выступает против любых видов опёки. Использовать рекомендации и советы можно гораздо более эффективно,

- 8. Организация взаимодействия предполагает создание ситуаций, в которых взаимодействие происходит не столько между учителем и учеником, сколько

- 9. Актив класса должен постоянно меняться. При чередовании традиционных поручений – трудовых, интеллектуальных, спортивных, организаторских, которые выполняются

- 10. Происходит это из-за непонимания учителями различий между двумя основными подходами к воспитанию формирующим (традиционным) И развивающим

- 11. Основной проблемой современной педагогики является понимание учителем смысла открытого воспитания. -нелинейность (знания и опыт возникают спонтанно,

- 12. приоритет воспитания, ориентированного на личность ученика (личностно ориентированное), над воспитанием, ориентированным на знания о необходимых правилах

- 13. - самоутверждение, самореализация и самоопределение личности является следствием самоорганизации личности; самореализация не сводится к распространённым в

- 15. Скачать презентацию

Слайд 2Цель образования в современной школе: готовить учеников как субъектов своей жизни.

Субъектность –

Цель образования в современной школе: готовить учеников как субъектов своей жизни. Субъектность –

Законы воспитания 21 века говорят о гуманном и нравственном воспитании подрастающего поколения.

Критерий гуманистичности определяют

2 показателя- добровольность и самодеятельность- которые, по сути, должны определять гуманность, т.е. человечность содержания образования.

Слайд 3Все мы помним систему государственного образования в СССР,

традиционные ценности включали:

Ригоризм

Все мы помним систему государственного образования в СССР,

традиционные ценности включали:

Ригоризм

Авторитаризм – беспрекословное подчинение установленным государствам авторитетам.

Дидактическое морализаторство- навязывание готовых образцов знаний и поведения.

Воспитывался человек, который жил бы общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами, человек с «хоровым началом».

Идея гуманизма воспитания блокировалась в Советском Союзе как развивающая в молодёжи дух непокорности, пренебрежение к властям и закону.

Слайд 460 % старшеклассников отметили, что учителя весьма бестактно вмешиваются в их отношения.

60 % старшеклассников отметили, что учителя весьма бестактно вмешиваются в их отношения.

По мнению старшеклассников (50%), хороший ученик для учителя послушный, дисциплинированный, исполнительный, вежливый, скромный, не выделяющийся, не думающий, не имеющий собственного мнения, безропотный, не мешающий работать, смотрящий в рот учителю.

56 % учеников считают, что для успешной учёбы первостепенное значение имеет интерес к предмету, который определяет учитель.

24% считают, что данный интерес в меньшей мере зависит от ученика или предмета -25 %.

Пассивная позиция ученика («сделайте мне интересно») сталкивается с такой же выжидательной позицией учителя («они не хотят учиться», «они должны…»).

Это противостояние проявляется

и в отношении к отметкам:

30% учащихся считает, что отметка оценивает отношение учителя к ученику.

21% - способности ученика.

11% - используется как способ давления.

(исследования профессора

Кульневича Сергея Владимировича)

Прошло время, но традиционная педагогика царствует и поныне.

Слайд 5Для гуманной педагогики субъект всегда первичен.

Для этого воспитание должно иметь содержание, т.е.

Для гуманной педагогики субъект всегда первичен.

Для этого воспитание должно иметь содержание, т.е.

Т.е. умение думать и действовать по схеме как главную ценность традиционного воспитания, вытесняет сознательная потребность человека сперва осмысливать (придавать смысл), а только затем принимать решения и действовать.

Первым принципом гуманистического воспитания становится субъектность развивающегося сознания.

Новое место педагога – внутри системы воспитательных отношений, а не снаружи.

И учитель, и ученик определяются активными субъектами воспитательной деятельности, однако для этого воспитание должно стать исследовательским полем.

Слайд 6

Неприкрытый, прямой, зачастую специально демонстрируемый авторитарный диктат учителя. Исследователи назвали его

Неприкрытый, прямой, зачастую специально демонстрируемый авторитарный диктат учителя. Исследователи назвали его

Более скрытый вариант опёки- «закадычный друг». Попечительство над учеником приобретает как бы демократическую форму, но ей не достаёт демократического содержания.

Третья разновидность опекунства состоит в абсолютизации роли активной деятельности, полностью отданной на откуп ученикам без какого-либо вмешательства учителя. Исследователи определяют такой типаж как «педагогика попустительства».

Какие бы формы не принимала педагогика опеки, суть её одна: воспитание в учениках установки на то, что учитель обязан заботится о них, и однозначное мнение об учителе, как о передатчике готового к употреблению опыта поведения, а мнение о себе – как о потребителях, но не производителях такого опыта.

Следующая помеха на пути становления ценностных ориентиров учителя- затруднения. Связанные с пониманием различий между педагогическим опекунством и взаимодействием.

Слайд 7Гуманистическая педагогика однозначно выступает против любых видов опёки. Использовать рекомендации и советы

Гуманистическая педагогика однозначно выступает против любых видов опёки. Использовать рекомендации и советы

Цель любой опёки – на фоне ярко демонстрируемой заботы навязать ребёнку потребность быть постоянно контролируемым и жестоко управляемым.

Цели современного воспитания другие: готовить ребёнка быть субъектом жизни, профессионального и личностного самоопределения. Постоянный контроль и жесткое управление «извне» должны уступать место самоконтролю и самоуправлению.

Самоконтроль», «самоуправление», «самореализация» ни одно из этих качеств не может быть «сформировано», навязано человеку. Добровольность и самодеятельность возникают тогда, когда ученику помогают в саморазвитии, а не навязывают его.

Учителя учат не наставлениями, требованиями, понуканиями, а в общей с учениками творческой работе, учебной и воспитательной. Они постоянно учатся сами – друг у друга и у своих воспитанников. Благодаря этому опыт совместной работы закрепляется в сознании детей, становится руководством к самостоятельному принятию решений во взрослой жизни.

Слайд 8Организация взаимодействия предполагает создание ситуаций, в которых взаимодействие происходит не столько между

Организация взаимодействия предполагает создание ситуаций, в которых взаимодействие происходит не столько между

Слайд 9Актив класса должен постоянно меняться.

При чередовании традиционных поручений –

трудовых, интеллектуальных,

Актив класса должен постоянно меняться.

При чередовании традиционных поручений –

трудовых, интеллектуальных,

которые выполняются по очереди (в классном коллективе мини – группами, в школьном – классами) понятие «актив» утрачивает свою элитарную притягательность.

В такие объединения входят 1-2 самостоятельно мыслящих, творческих ученика, и два-три ничем не выдающихся ученика.

Смысл такого объединения в том, что выпадающий из общего поля активности ученик (ученики) в условиях ограниченного контакта значительно легче раскрывает свои «малые таланты», нежели находясь в общей массе себе подобных.

Слайд 10

Происходит это из-за непонимания учителями различий между двумя основными подходами к

Происходит это из-за непонимания учителями различий между двумя основными подходами к

формирующим (традиционным)

И развивающим (гуманистическим).

Основная воспитательная идея для Аристотеля(384-322 гг. до Р. Х.) сводилась к необходимости насильственного исправления живущих в заблуждении.

Ученик – ведом, поучаем, наставляем и управляем.

Сократа (469-399г. до Р.Х.)- именно он рассматривал вопросы – о решениях личности, диктуемых совестью, о личных ценностях, об обусловленной человеческим происхождением нравственности, о природе творчества. Эти вопросы составили философскую основу гуманистической педагогики.

Слайд 11Основной проблемой современной педагогики является понимание учителем смысла открытого воспитания.

-нелинейность (знания и

Основной проблемой современной педагогики является понимание учителем смысла открытого воспитания.

-нелинейность (знания и

-незавершённость и открытость (информация о культуре сообщается не в полном виде, оставляя возможность для дополнения обыденными знаниями, смыслом и опытом учащихся);

-субъектность (культура и опыт её понимания принадлежат только конкретному ученику);

- неустойчивость и нестабильность (знания изменчивы, находятся, как и человек, в постоянном развитии, определяя возможность развития личности);

-определение целей воспитания не ограничивается государственным заказом, а расширяется потребностями в воспитании, привносимыми учениками, их родителями, учителями;

-ориентация воспитания на разностороннее, а не всестороннее развитие личности, так как охватить все стороны развития невозможно, поскольку это ограничивает, «закрывает» воспитание и личность;

- свойства личности не «задаются» учителем, в соответствии с нормативами, а «востребуются», поскольку они изначально заложены в сознание ученика как природосообразные, интеллектуально- нравственные задатки;

-личности ученика и учителя – субъекты педагогического взаимодействия, они открыты для постоянного обновления новыми смыслами, знаниями, пониманиями.

- ученик-цель, а не средство воспитательных процессов, выполнение требования программ и рекомендаций: он самоценен, т.е. имеет значение в том виде, в каком он есть, и для себя, и для учителя; программы задают базовый, т.е. необходимый ориентир- минимум, общее ядро знаний, которое открыто для дополнений, зависящих от культурных, региональных, этнических и др. условий воспитания;

-

Слайд 12приоритет воспитания, ориентированного на личность ученика (личностно ориентированное), над воспитанием, ориентированным на

приоритет воспитания, ориентированного на личность ученика (личностно ориентированное), над воспитанием, ориентированным на

-опыт культуры существует и имеет значение для ученика только тогда, когда из объективного, т.е существующего независимо от человека, становится субъективным,т.е. личностно значимым;

-учитель знает гораздо больше, чем ученики, но он не претендует на «полное и абсолютное» знание всего; как и ученики, вместе с ними и немного впереди он постоянно приближается к знанию, убеждаясь вместе с ними в его вечной неполноте и неабсолютности, используя при этом личностный диалог, а не назидательный монолог;

-- понятие «методика» как набор жёстких предписаний, требующих точного, «ритуального» исполнения в воспитании уступает место понятию «технология», как более целостному и мягкому набору ориентиров, допускающих творчество учителя и ученика в познании и способствующих их взаимному развитию;

Слайд 13- самоутверждение, самореализация и самоопределение личности является следствием самоорганизации личности; самореализация не

- самоутверждение, самореализация и самоопределение личности является следствием самоорганизации личности; самореализация не

Открытие транспортных услуг Cab-IN

Открытие транспортных услуг Cab-IN Prezentatsia_Kornaeva

Prezentatsia_Kornaeva Чемы мы можем научится подгядывая за животными и растениями?

Чемы мы можем научится подгядывая за животными и растениями? Эссе 11 класс.pptx

Эссе 11 класс.pptx Готовность к школе

Готовность к школе DAnil_SAShA

DAnil_SAShA Les jeux olympiques

Les jeux olympiques Кадровый документооборот. Номенклатура дел. Сроки хранения бухгалтерских документов

Кадровый документооборот. Номенклатура дел. Сроки хранения бухгалтерских документов Презентация на тему Аппликация из геометрических фигур

Презентация на тему Аппликация из геометрических фигур Первый шаг в избирательное право

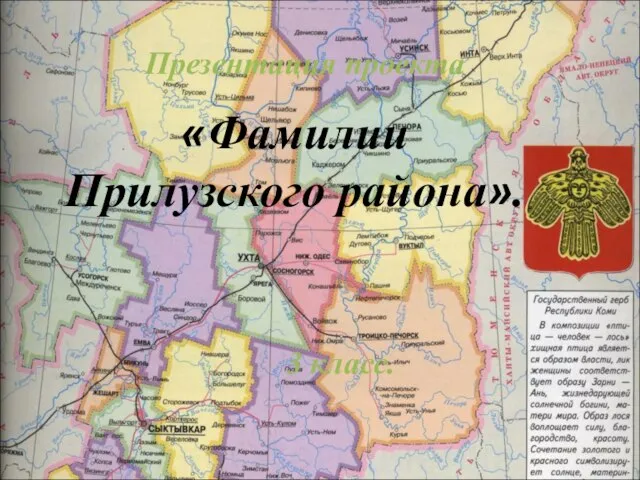

Первый шаг в избирательное право Фамилии Прилузского района

Фамилии Прилузского района ТУРНИРРЕПУТАЦИЯ УКРАИНЫ 2020

ТУРНИРРЕПУТАЦИЯ УКРАИНЫ 2020 Ethics of Translation

Ethics of Translation Праздники и обряды на Руси

Праздники и обряды на Руси Синхронное плавание.Климашевской Елизаветы

Синхронное плавание.Климашевской Елизаветы История о том, как заставили работать химическую реакцию

История о том, как заставили работать химическую реакцию Социально-гуманитарный факультет. Итоги НИР за 2016 год

Социально-гуманитарный факультет. Итоги НИР за 2016 год А ты не забыл сменную обувь?

А ты не забыл сменную обувь? Аэропорт базирования – ICN

Аэропорт базирования – ICN Презентация на тему Творческий проект по технологии

Презентация на тему Творческий проект по технологии Презентация на тему Сирийская Арабская Республика

Презентация на тему Сирийская Арабская Республика Презентация на тему Народная танцевальная культура

Презентация на тему Народная танцевальная культура Организационная культура и деловой этикет

Организационная культура и деловой этикет Презентация на тему Свобода и ответственность (4 класс)

Презентация на тему Свобода и ответственность (4 класс) Зерновые культуры (3 класс)

Зерновые культуры (3 класс) Презентация на тему Взрывы Урок ОБЖ 8 - класс

Презентация на тему Взрывы Урок ОБЖ 8 - класс  Вода и её роль в природе.

Вода и её роль в природе. 10 кл Урок 3

10 кл Урок 3