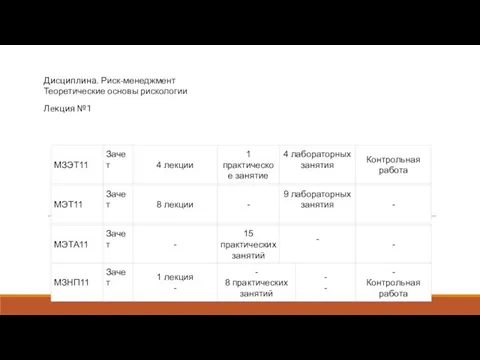

Содержание

- 2. Учебные вопросы: 1. Зарождение военного искусства у восточных славян. 2. Военная организация Киевской Руси. 3. Военное

- 3. Учебный вопрос № 1 Зарождение военного искусства у восточных славян

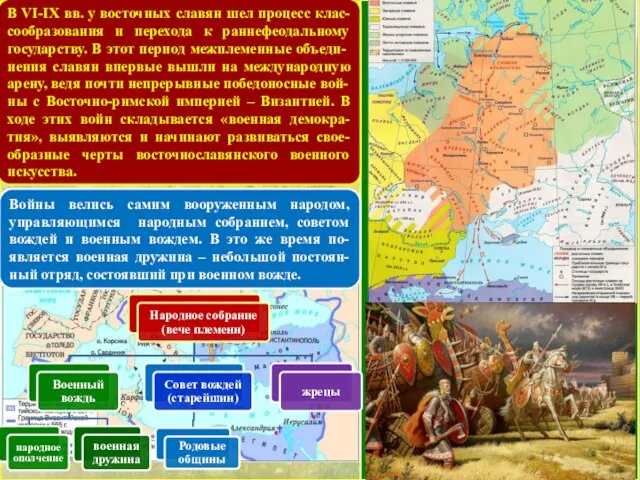

- 4. В VI-IX вв. у восточных славян шел процесс клас-сообразования и перехода к раннефеодальному государству. В этот

- 5. В ходе бесконечных войн и походов роль военного вождя в военной и политической жизни непрерыв-но возрастала.

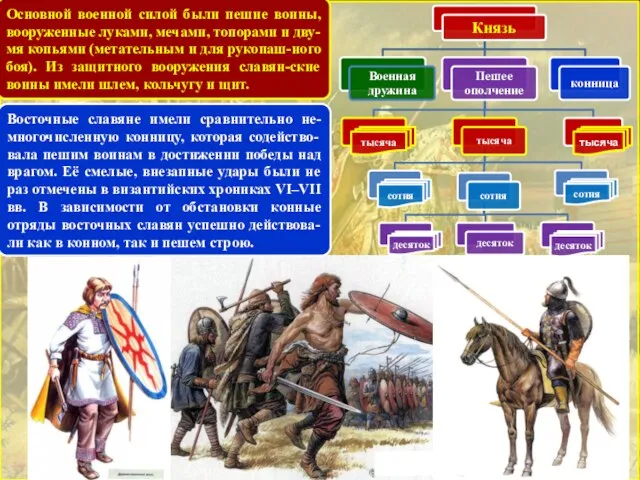

- 6. Основной военной силой были пешие воины, вооруженные луками, мечами, топорами и дву-мя копьями (метательным и для

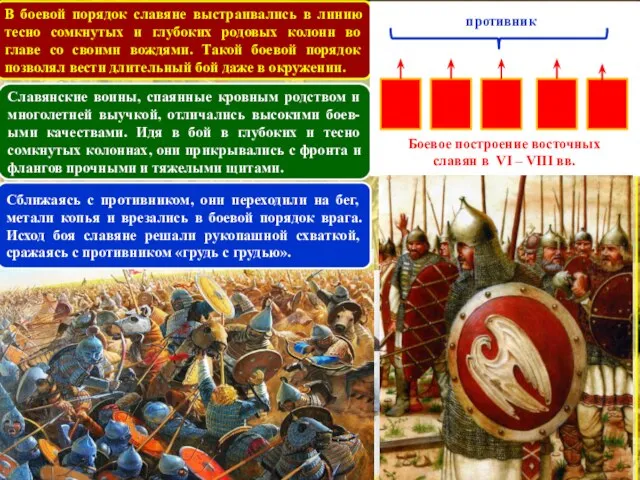

- 7. В боевой порядок славяне выстраивались в линию тесно сомкнутых и глубоких родовых колонн во главе со

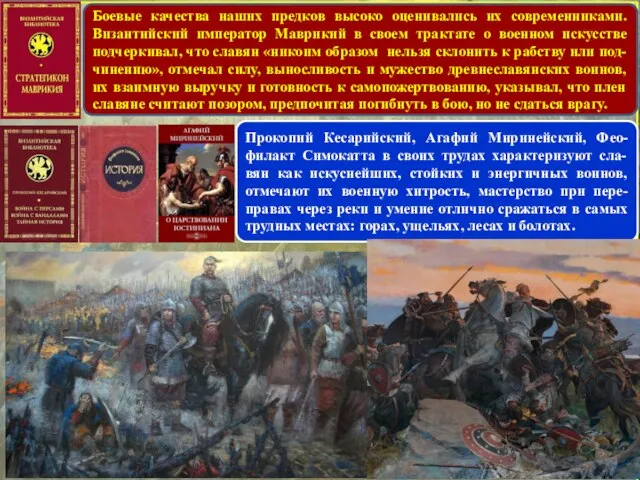

- 8. Боевые качества наших предков высоко оценивались их современниками. Византийский император Маврикий в своем трактате о военном

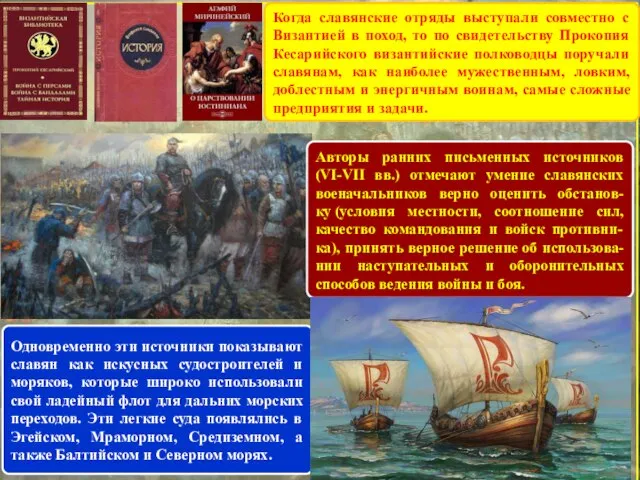

- 9. Авторы ранних письменных источников (VI-VII вв.) отмечают умение славянских военачальников верно оценить обстанов-ку (условия местности, соотношение

- 10. Учебный вопрос № 2 Военная организация Киевской Руси

- 11. Во 2-й половине IX века восточные славяне создали в обширное и могущественное государство – Киевскую Русь.

- 12. Формирующийся феодальный способ производства, а также остатки патриархального экономического уклада в своей совокупности определили особенности политической

- 13. Постоянные Созываемые на период войны

- 14. Совет при князе Дружина киевских князей являлась постоянным ядром войска, а дружин-ники – профессиональными воина-ми. За

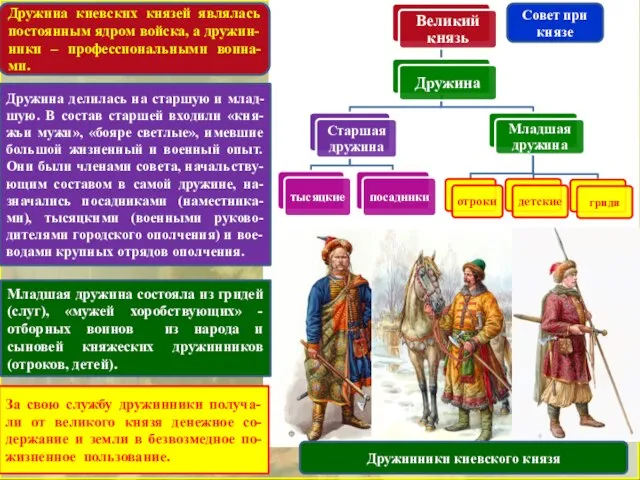

- 15. Вооружение воинов Древнерусского государства

- 16. В IX–X вв. происходят существенные изменения в такти-ке. На смену глубоким, тесно сомкнутым колоннам при-шел боевой

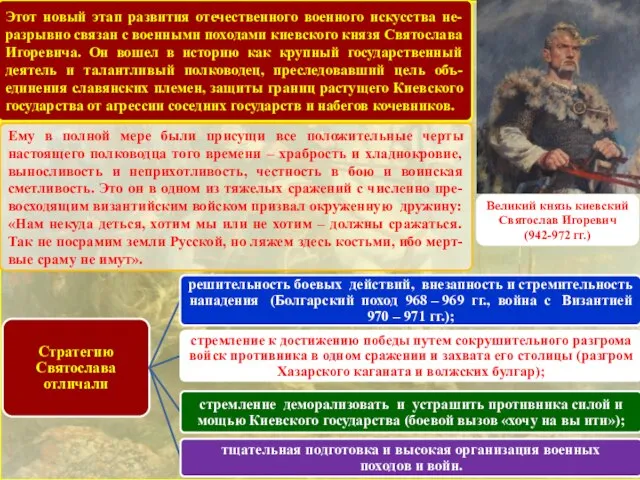

- 17. Этот новый этап развития отечественного военного искусства не-разрывно связан с военными походами киевского князя Святослава Игоревича.

- 18. Важно отметить, что рас-средоточенность объектов вооруженной борьбы определили значительную длительность и огромный пространственный размах военных действий

- 19. Ярким примером высокого уровня военного искусства, боевой и моральной стойкости русских воинов являют-ся успешные походы Святослава

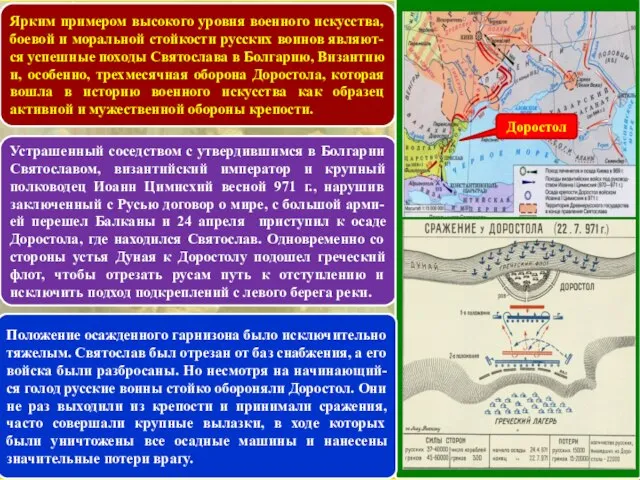

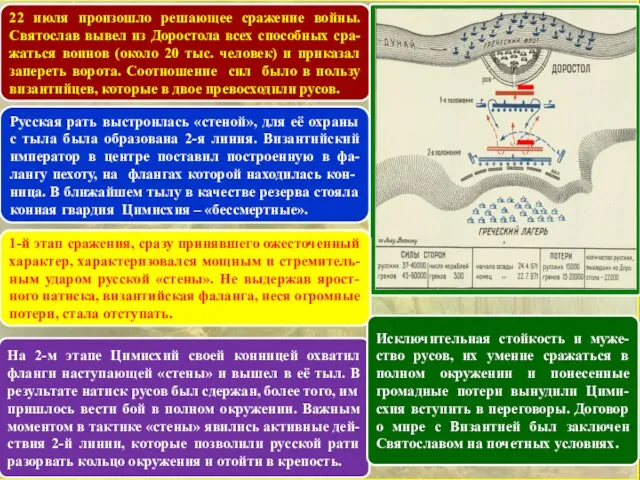

- 20. 22 июля произошло решающее сражение войны. Святослав вывел из Доростола всех способных сра-жаться воинов (около 20

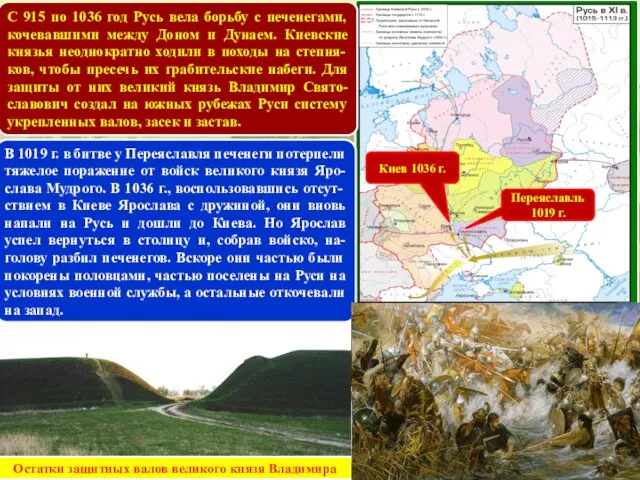

- 21. С 915 по 1036 год Русь вела борьбу с печенегами, кочевавшими между Доном и Дунаем. Киевские

- 22. В XI–XII вв. вступившая в период феодальной раз-дробленности Киевская Русь вела ожесточенные вой-ны с хлынувшими в

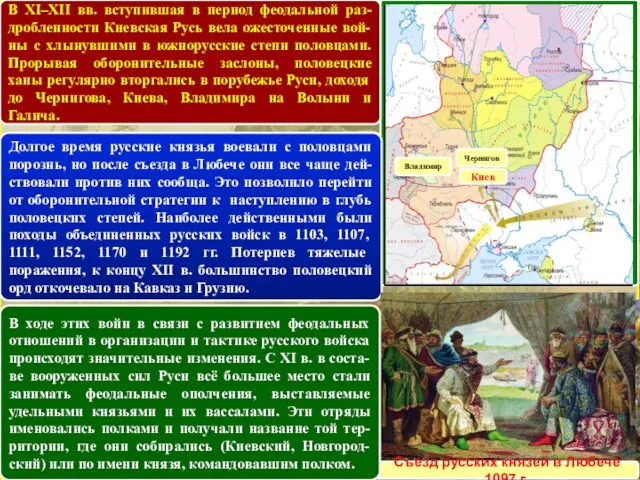

- 23. С XI в. из-за постоянной борьбы с кочевниками все больше возрастает роль конницы. В то же

- 24. Право строить («рядить») перед битвой полки принадлежало старшему князю (главному вое-воде). Управление войском в ходе боя

- 25. Учебный вопрос № 3 Военное искусство в войнах периода феодальной раздробленности на Руси

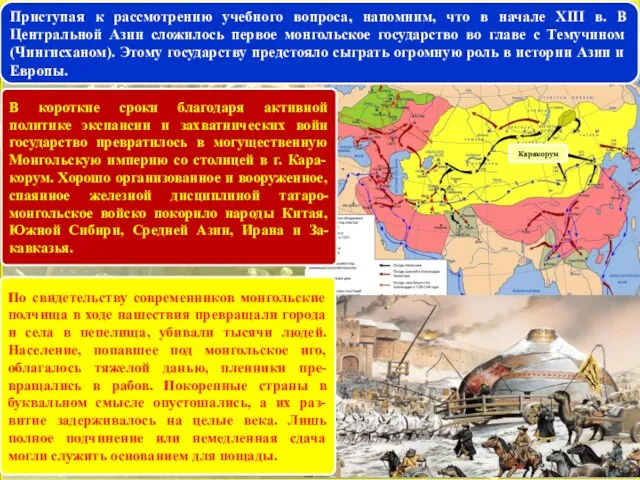

- 26. Приступая к рассмотрению учебного вопроса, напомним, что в начале XIII в. В Центральной Азии сложилось первое

- 27. Первое и неудачное для Руси столкновение объединен-ного половецко-русского войска (полки южных княжеств) с монголами, одно из

- 28. В 1236 г. основные силы монгольской армии (около 150000 чел.) под предводительством хана Батыя вторглись в

- 29. Обескровленная и разоренная татарским на-шествием с Востока, русская земля в 1240 г. под-верглась новому нападению –

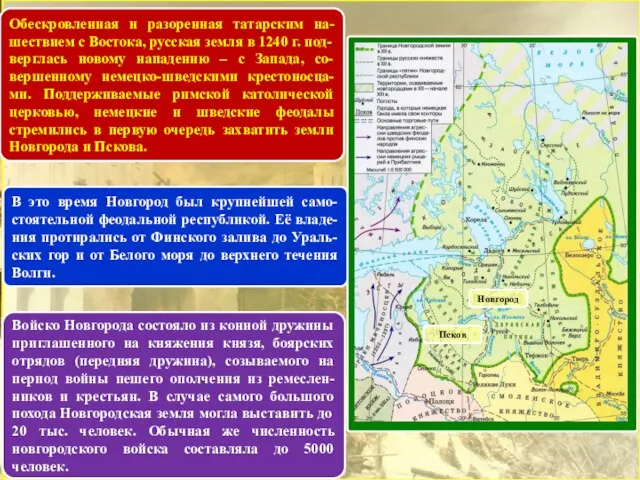

- 30. Немецкие и шведские феодалы планировали нанести у дары с двух направлений: шведы должны были захватить устье

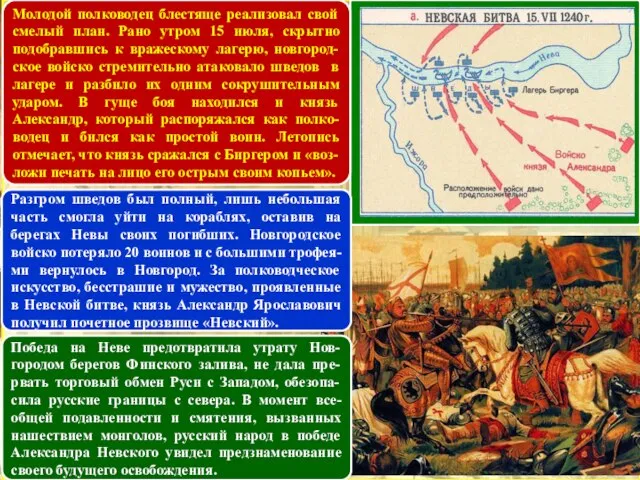

- 31. Молодой полководец блестяще реализовал свой смелый план. Рано утром 15 июля, скрытно подобравшись к вражескому лагерю,

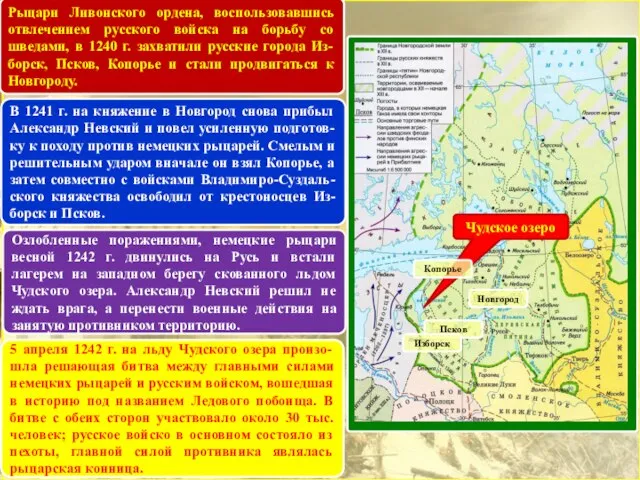

- 32. Рыцари Ливонского ордена, воспользовавшись отвлечением русского войска на борьбу со шведами, в 1240 г. захватили русские

- 33. Александр Невский, учитывая, что рыцарская конница ведет фронтальную атаку бронирован-ным клином («свиньей»), расположил свое вой-ско (15-17

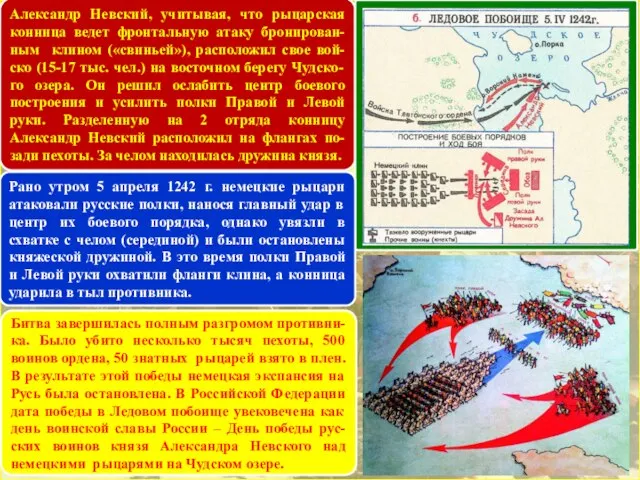

- 35. Скачать презентацию

Слайд 2Учебные вопросы:

1. Зарождение военного искусства у восточных славян.

2. Военная организация

Учебные вопросы:

1. Зарождение военного искусства у восточных славян.

2. Военная организация

3. Военное искусство в войнах периода феодальной

раздробленности на Руси

Слайд 3 Учебный вопрос № 1

Зарождение военного искусства у восточных славян

Учебный вопрос № 1

Зарождение военного искусства у восточных славян

Слайд 4В VI-IX вв. у восточных славян шел процесс клас-сообразования и перехода к

В VI-IX вв. у восточных славян шел процесс клас-сообразования и перехода к

Войны велись самим вооруженным народом, управляющимся народным собранием, советом вождей и военным вождем. В это же время по-является военная дружина – небольшой постоян-ный отряд, состоявший при военном вожде.

Слайд 5В ходе бесконечных войн и походов роль военного вождя в военной и

В ходе бесконечных войн и походов роль военного вождя в военной и

Родовые общины и их старейшины

В этот период военная организация славян состояло из постоянной дружины князя и со-зываемого в случае войны народного ополчения, которое подразделялось на тысячи, сотни и десятки.

Слайд 6Основной военной силой были пешие воины, вооруженные луками, мечами, топорами и дву-мя

Основной военной силой были пешие воины, вооруженные луками, мечами, топорами и дву-мя

Восточные славяне имели сравнительно не-многочисленную конницу, которая содейство-вала пешим воинам в достижении победы над врагом. Её смелые, внезапные удары были не раз отмечены в византийских хрониках VI–VII вв. В зависимости от обстановки конные отряды восточных славян успешно действова-ли как в конном, так и пешем строю.

Слайд 7В боевой порядок славяне выстраивались в линию тесно сомкнутых и глубоких родовых

В боевой порядок славяне выстраивались в линию тесно сомкнутых и глубоких родовых

противник

Боевое построение восточных славян в VI – VIII вв.

Славянские воины, спаянные кровным родством и многолетней выучкой, отличались высокими боев-ыми качествами. Идя в бой в глубоких и тесно сомкнутых колоннах, они прикрывались с фронта и флангов прочными и тяжелыми щитами.

Сближаясь с противником, они переходили на бег, метали копья и врезались в боевой порядок врага. Исход боя славяне решали рукопашной схваткой, сражаясь с противником «грудь с грудью».

Слайд 8Боевые качества наших предков высоко оценивались их современниками. Византийский император Маврикий в

Боевые качества наших предков высоко оценивались их современниками. Византийский император Маврикий в

Прокопий Кесарийский, Агафий Миринейский, Фео-филакт Симокатта в своих трудах характеризуют сла-вян как искуснейших, стойких и энергичных воинов, отмечают их военную хитрость, мастерство при пере-правах через реки и умение отлично сражаться в самых трудных местах: горах, ущельях, лесах и болотах.

Слайд 9Авторы ранних письменных источников (VI-VII вв.) отмечают умение славянских военачальников верно оценить

Авторы ранних письменных источников (VI-VII вв.) отмечают умение славянских военачальников верно оценить

Когда славянские отряды выступали совместно с Византией в поход, то по свидетельству Прокопия Кесарийского византийские полководцы поручали славянам, как наиболее мужественным, ловким, доблестным и энергичным воинам, самые сложные предприятия и задачи.

Одновременно эти источники показывают славян как искусных судостроителей и моряков, которые широко использовали свой ладейный флот для дальних морских переходов. Эти легкие суда появлялись в Эгейском, Мраморном, Средиземном, а также Балтийском и Северном морях.

Слайд 10 Учебный вопрос № 2

Военная организация Киевской Руси

Учебный вопрос № 2

Военная организация Киевской Руси

Слайд 11Во 2-й половине IX века восточные славяне создали в обширное и могущественное

Во 2-й половине IX века восточные славяне создали в обширное и могущественное

Русь в XI в.

Русь в X в.

Слайд 12Формирующийся феодальный способ производства, а также остатки патриархального экономического уклада в своей

Формирующийся феодальный способ производства, а также остатки патриархального экономического уклада в своей

Наличие в собственности киевского князя огромных земельных богатств (материальной основы его экономи-ческого и политического господ-ства);

содействие формирующегося слоя круп-ных феодалов укреплению княжеской власти в целях защиты и расширения своих владений, подавления сопротивле-ния крепостных крестьян;

необходимость удержания в повино-вении масс свободных общинников, выполнявших в пользу киевского и местных князей растущие трудовые и военные повинности.

обусловили:

сосредоточение в руках киевского князя всей политической, законодательной, судебной и военно-административной власти;

единство Киевской Руси, представлявшей собой крупнейшее раннефеодальное государство с общим центром управления в Киеве;

административно-территориальное деление го-сударства на возглавляемые наместниками киевского князя уделы («земли», «волости»), центрами которых были т.н. погосты;

создание в уделах системы местного управле-ния в целях судопроизводства, взыскания нало-гов («полюдья») и штрафов, сбора ополчения;

структуру и способы комплектования Вооруженных Сил.

подавление киевскими князьями сепаратизма местных князей;

Слайд 13Постоянные

Созываемые на период войны

Постоянные

Созываемые на период войны

Слайд 14Совет при князе

Дружина киевских князей являлась постоянным ядром войска, а дружин-ники –

Совет при князе

Дружина киевских князей являлась постоянным ядром войска, а дружин-ники –

За свою службу дружинники получа-ли от великого князя денежное со-держание и земли в безвозмедное по-жизненное пользование.

Младшая дружина состояла из гридей (слуг), «мужей хоробствующих» - отборных воинов из народа и сыновей княжеских дружинников (отроков, детей).

Дружина делилась на старшую и млад-шую. В состав старшей входили «кня-жьи мужи», «бояре светлые», имевшие большой жизненный и военный опыт. Они были членами совета, начальству-ющим составом в самой дружине, на-значались посадниками (наместника-ми), тысяцкими (военными руково-дителями городского ополчения) и вое-водами крупных отрядов ополчения.

Дружинники киевского князя

Слайд 15Вооружение воинов Древнерусского государства

Вооружение воинов Древнерусского государства

Слайд 16В IX–X вв. происходят существенные изменения в такти-ке. На смену глубоким, тесно

В IX–X вв. происходят существенные изменения в такти-ке. На смену глубоким, тесно

противник

Боевое построение восточных славян в VI – VIII вв.

Во 2-й половине X в. для большей устойчивости боевого порядка «стена» расчленяется на две линии. Вновь введенная 2-я линия была резервом, решавшим задачу охраны тыла и флангов «стены» от ударов противника.

Сила «стены», насчитывавшей в глубину от 8 до 20 шеренг и занимавшей по фронту 500 м., заключалась в её монолитности, первоначальном сокрушительном ударе и исключительной стойкости в обороне.

«Стена» - построение пехоты до 20 шеренг в глубину, 500 метров по фронту

2-я линия (резерв)

Основным видом боя был рукопашный бой. Сражение начинали лучники, которые после завязки боя отходили на фланги и поддерживали стремительный бросок тяже-лой пехоты. Командование осуществляли князь, тысяц-кие, сотники, используя в качестве средства управления стяги (знамена).

В этот же период зарождается система взысканий и по-ощрений. За отличия и заслуги воины награждались оружием, доспехами, конем, земельными владениями, а также золотыми гривнами, цепями и крестами, которые носились на груди.

Слайд 17Этот новый этап развития отечественного военного искусства не-разрывно связан с военными походами

Этот новый этап развития отечественного военного искусства не-разрывно связан с военными походами

Великий князь киевский Святослав Игоревич (942-972 гг.)

Ему в полной мере были присущи все положительные черты настоящего полководца того времени – храбрость и хладнокровие, выносливость и неприхотливость, честность в бою и воинская сметливость. Это он в одном из тяжелых сражений с численно пре-восходящим византийским войском призвал окруженную дружину: «Нам некуда деться, хотим мы или не хотим – должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мерт-вые сраму не имут».

Слайд 18Важно отметить, что рас-средоточенность объектов вооруженной борьбы

определили значительную длительность и огромный

Важно отметить, что рас-средоточенность объектов вооруженной борьбы

определили значительную длительность и огромный

Свой первый поход Святослав предпринял в 964 г. с целью укрепления восточных границ государства. В течение трех лет войско Руси освободило зависимое от хазар славянское племя вятичей, разгромило войско волжских булгар и огромный Хазарский каганат, овладело его столицей Саркел (Белая Вежа). Захват Саркела, бывшего в то время мощной крепостью, по-строенной при участии византийских инженеров, свидетельствует о высоком уровне развития военного искусства Киевского государства. На Северном Кавказе войско руссов взяло Тмутаракань, покорило племена ясов (осетин) и касогов (адыгов).

Благодаря походу Святослава на Волгу и Северный Кавказ границы Киевского государства на востоке были значительно расширены и защищены от нападе-ния врагов. Владения Киева распространились до низовьев Дона, Северного Кавказа и Тамани. Русь получила возможность вести торговлю с Востоком. На Черном море возник военно-торговый форпост го-сударства – Тмутаракань, столица будущего русского княжества.

При решении этих важных военно-политических задач выявилось высокое мастерство Святослава в организации дальних походов рус-ского войска, которое прошло свыше 4000 км по суше и 1500 км по рекам.

Слайд 19Ярким примером высокого уровня военного искусства, боевой и моральной стойкости русских воинов

Ярким примером высокого уровня военного искусства, боевой и моральной стойкости русских воинов

Устрашенный соседством с утвердившимся в Болгарии Святославом, византийский император и крупный полководец Иоанн Цимисхий весной 971 г., нарушив заключенный с Русью договор о мире, с большой арми-ей перешел Балканы и 24 апреля приступил к осаде Доростола, где находился Святослав. Одновременно со стороны устья Дуная к Доростолу подошел греческий флот, чтобы отрезать русам путь к отступлению и исключить подход подкреплений с левого берега реки.

Доростол

Положение осажденного гарнизона было исключительно тяжелым. Святослав был отрезан от баз снабжения, а его войска были разбросаны. Но несмотря на начинающий-ся голод русские воины стойко обороняли Доростол. Они не раз выходили из крепости и принимали сражения, часто совершали крупные вылазки, в ходе которых были уничтожены все осадные машины и нанесены значительные потери врагу.

Слайд 2022 июля произошло решающее сражение войны. Святослав вывел из Доростола всех способных

22 июля произошло решающее сражение войны. Святослав вывел из Доростола всех способных

Русская рать выстроилась «стеной», для её охраны с тыла была образована 2-я линия. Византийский император в центре поставил построенную в фа-лангу пехоту, на флангах которой находилась кон-ница. В ближайшем тылу в качестве резерва стояла конная гвардия Цимисхия – «бессмертные».

1-й этап сражения, сразу принявшего ожесточенный характер, характеризовался мощным и стремитель-ным ударом русской «стены». Не выдержав ярост-ного натиска, византийская фаланга, неся огромные потери, стала отступать.

На 2-м этапе Цимисхий своей конницей охватил фланги наступающей «стены» и вышел в её тыл. В результате натиск русов был сдержан, более того, им пришлось вести бой в полном окружении. Важным моментом в тактике «стены» явились активные дей-ствия 2-й линии, которые позволили русской рати разорвать кольцо окружения и отойти в крепость.

Исключительная стойкость и муже-ство русов, их умение сражаться в полном окружении и понесенные громадные потери вынудили Цими-схия вступить в переговоры. Договор о мире с Византией был заключен Святославом на почетных условиях.

Слайд 21С 915 по 1036 год Русь вела борьбу с печенегами, кочевавшими между

С 915 по 1036 год Русь вела борьбу с печенегами, кочевавшими между

В 1019 г. в битве у Переяславля печенеги потерпели тяжелое поражение от войск великого князя Яро-слава Мудрого. В 1036 г., воспользовавшись отсут-ствием в Киеве Ярослава с дружиной, они вновь напали на Русь и дошли до Киева. Но Ярослав успел вернуться в столицу и, собрав войско, на-голову разбил печенегов. Вскоре они частью были покорены половцами, частью поселены на Руси на условиях военной службы, а остальные откочевали на запад.

Остатки защитных валов великого князя Владимира

Переяславль 1019 г.

Киев 1036 г.

Слайд 22В XI–XII вв. вступившая в период феодальной раз-дробленности Киевская Русь вела ожесточенные

В XI–XII вв. вступившая в период феодальной раз-дробленности Киевская Русь вела ожесточенные

Киев

Чернигов

Владимир

Долгое время русские князья воевали с половцами порознь, но после съезда в Любече они все чаще дей-ствовали против них сообща. Это позволило перейти от оборонительной стратегии к наступлению в глубь половецких степей. Наиболее действенными были походы объединенных русских войск в 1103, 1107, 1111, 1152, 1170 и 1192 гг. Потерпев тяжелые поражения, к концу XII в. большинство половецкий орд откочевало на Кавказ и Грузию.

Съезд русских князей в Любече 1097 г.

В ходе этих войн в связи с развитием феодальных отношений в организации и тактике русского войска происходят значительные изменения. C XI в. в соста-ве вооруженных сил Руси всё большее место стали занимать феодальные ополчения, выставляемые удельными князьями и их вассалами. Эти отряды именовались полками и получали название той тер-ритории, где они собирались (Киевский, Новгород-ский) или по имени князя, командовавшим полком.

Слайд 23С XI в. из-за постоянной борьбы с кочевниками все больше возрастает роль

С XI в. из-за постоянной борьбы с кочевниками все больше возрастает роль

Одновременно изменения претерпевает и боевой порядок. В XI–XII вв. он расчленился по фронту и в глубину, став более сложным и гибким. Обычно русское войско строилось «полчным рядом», со-стоявшим из нескольких самостоятельных полков, объединенных общим командованием. Основу бое-вого порядка (2-я боевая линия) составлял середин-ный полк (большой, чело, центр), к нему примы-кали правые и левые крылья (полки правой и левой руки), а перед ними в 1-й боевой линии) передовой полк (иногда 2 полка). Перед 1-й линией размещались лучники и легкая конница, фланги боевого порядка прикрывала тяжелая конница.

Рожденный многолетней боевой практикой «полч-ный ряд» обладал необходимой устойчивостью и маневренностью, позволял комбинированно раз-мещать пехоту и конницу, наносить фланговые удары по противнику. Для сражения выбиралась широкая и ровная местность, позволявшая пол-кам поддерживать зрительную и звуковую связь.

Слайд 24Право строить («рядить») перед битвой полки принадлежало старшему князю (главному вое-воде). Управление

Право строить («рядить») перед битвой полки принадлежало старшему князю (главному вое-воде). Управление

Сражение начинала легковооруженная пехота. Находясь перед 1-й боевой линией, она с расстоя-ния 150–200 шагов засыпала противника стрела-ми, а затем отходила к передовому полку.

Сражение нередко начиналось схваткой отдель-ных, наиболее опытных и сильных воинов (бога-тырей), бившихся перед строем изготовившихся к сражению войск. Исход сражения решался в рукопашном бою. Летописи указывают на высо-кое мастерство русской рати не только в полевых сражениях, но и при штурме крепостей.

В дальнейшем развитие боевого порядка шло за счет создания четырех, пяти и более полков, построенных в 2 -3 линии. Такое боевое постро-ение позволило значительно повысить устойчи-вость боевого порядка, наращивать усилия из глубины, осуществлять охваты флангов и окружать противника.

Имея мощную и организованную воен-ную силу, Русь XII–XIII вв. являлась самым крупным независимым государ-ством в Европе. Однако усиление в первой половине XIII в. феодальной раздробленности и выход на Восточно-Европейскую равнину монгольского войска резко изменили геополити-ческую обстановку.

Слайд 26Приступая к рассмотрению учебного вопроса, напомним, что в начале XIII в. В

Приступая к рассмотрению учебного вопроса, напомним, что в начале XIII в. В

В короткие сроки благодаря активной политике экспансии и захватнических войн государство превратилось в могущественную Монгольскую империю со столицей в г. Кара-корум. Хорошо организованное и вооруженное, спаянное железной дисциплиной татаро-монгольское войско покорило народы Китая, Южной Сибири, Средней Азии, Ирана и За-кавказья.

Каракорум

По свидетельству современников монгольские полчища в ходе нашествия превращали города и села в пепелища, убивали тысячи людей. Население, попавшее под монгольское иго, облагалось тяжелой данью, пленники пре-вращались в рабов. Покоренные страны в буквальном смысле опустошались, а их раз-витие задерживалось на целые века. Лишь полное подчинение или немедленная сдача могли служить основанием для пощады.

Слайд 27Первое и неудачное для Руси столкновение объединен-ного половецко-русского войска (полки южных княжеств)

Первое и неудачное для Руси столкновение объединен-ного половецко-русского войска (полки южных княжеств)

Отсутствие единства между русскими князьями, а также паническое бегство половцев привело к пораже-нию русского войска. Монголы также понесли тяжелые потери и были вынуждены изменить свой маршрут – двинуться на Волгу, где потерпели поражение от войск Волжско-Камской Булгарии и в 1224 году вернулись в Монголию.

Слайд 28В 1236 г. основные силы монгольской армии (около 150000 чел.) под предводительством

В 1236 г. основные силы монгольской армии (около 150000 чел.) под предводительством

В 1237 г. войско Монгольской империи ра-зорило и покорило Рязанскую землю, в 1238 г. - северо-восточные земли Руси, часть Новгород-ской и Смоленской земель, в 1239 г. – Пере-яславскую и Черниговскую земли, в 1240 г. – Киевскую и Галицко-Волынскую земли.

Таким образом, несмотря на ожесточенное сопротивление и упорную оборону многих княжеств и городов, после кровопролитных сражений 1237–1240 гг. основная часть русских княжеств утратила свою национальную независимость. В 1240-1250 гг. оформилась вассальная зависимость русских княжеств от Монгольской империи, а затем от её западного улуса – Золотой Орды.

Слайд 29Обескровленная и разоренная татарским на-шествием с Востока, русская земля в 1240 г.

Обескровленная и разоренная татарским на-шествием с Востока, русская земля в 1240 г.

В это время Новгород был крупнейшей само-стоятельной феодальной республикой. Её владе-ния протирались от Финского залива до Ураль-ских гор и от Белого моря до верхнего течения Волги.

Войско Новгорода состояло из конной дружины приглашенного на княжения князя, боярских отрядов (передняя дружина), созываемого на период войны пешего ополчения из ремеслен-ников и крестьян. В случае самого большого похода Новгородская земля могла выставить до 20 тыс. человек. Обычная же численность новгородского войска составляла до 5000 человек.

Новгород

Псков

Слайд 30Немецкие и шведские феодалы планировали нанести у дары с двух направлений: шведы

Немецкие и шведские феодалы планировали нанести у дары с двух направлений: шведы

Новгород

Псков

Наступление крестоносцев начало шведское войско. В первых числах июля 1240 г. Шведский флот в количестве 100 судов высадил 5-тысячный десант в устье Невы. Для Новгорода сложилась крайне сложная обстановка, требующая быстрых и энергичных действий.

Получив 7 июля от морской стражи Ижорской земли известие высадке шведов, новгородский князь Александр решил стремительным и внезапным ударом разбить противника, не до-пустив его продвижения к Ладоге. Поэтому новгородский князь немедленно (8.07) выступил против шведов с относительно малым войском.

Ладога

В летописном рассказе отчетливо воссоздается замысел Александра. В соответствии с ним удар пешей дружины вдоль берега Невы отрезал шведов от судов, а конница, атакуя со стороны суши через центр лагеря, должна была загнать неприятеля в угол между берегами Невы и Ижоры, замкнуть окружение и уничтожить.

Невская битва

Слайд 31Молодой полководец блестяще реализовал свой смелый план. Рано утром 15 июля, скрытно

Молодой полководец блестяще реализовал свой смелый план. Рано утром 15 июля, скрытно

Разгром шведов был полный, лишь небольшая часть смогла уйти на кораблях, оставив на берегах Невы своих погибших. Новгородское войско потеряло 20 воинов и с большими трофея-ми вернулось в Новгород. За полководческое искусство, бесстрашие и мужество, проявленные в Невской битве, князь Александр Ярославович получил почетное прозвище «Невский».

Победа на Неве предотвратила утрату Нов-городом берегов Финского залива, не дала пре-рвать торговый обмен Руси с Западом, обезопа-сила русские границы с севера. В момент все-общей подавленности и смятения, вызванных нашествием монголов, русский народ в победе Александра Невского увидел предзнаменование своего будущего освобождения.

Слайд 32Рыцари Ливонского ордена, воспользовавшись отвлечением русского войска на борьбу со шведами, в

Рыцари Ливонского ордена, воспользовавшись отвлечением русского войска на борьбу со шведами, в

В 1241 г. на княжение в Новгород снова прибыл Александр Невский и повел усиленную подготов-ку к походу против немецких рыцарей. Смелым и решительным ударом вначале он взял Копорье, а затем совместно с войсками Владимиро-Суздаль-ского княжества освободил от крестоносцев Из-борск и Псков.

Озлобленные поражениями, немецкие рыцари весной 1242 г. двинулись на Русь и встали лагерем на западном берегу скованного льдом Чудского озера. Александр Невский решил не ждать врага, а перенести военные действия на занятую противником территорию.

Новгород

Псков

Изборск

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произо-шла решающая битва между главными силами немецких рыцарей и русским войском, вошедшая в историю под названием Ледового побоища. В битве с обеих сторон участвовало около 30 тыс. человек; русское войско в основном состояло из пехоты, главной силой противника являлась рыцарская конница.

Чудское озеро

Копорье

Слайд 33Александр Невский, учитывая, что рыцарская конница ведет фронтальную атаку бронирован-ным клином («свиньей»),

Александр Невский, учитывая, что рыцарская конница ведет фронтальную атаку бронирован-ным клином («свиньей»),

Рано утром 5 апреля 1242 г. немецкие рыцари атаковали русские полки, нанося главный удар в центр их боевого порядка, однако увязли в схватке с челом (серединой) и были остановлены княжеской дружиной. В это время полки Правой и Левой руки охватили фланги клина, а конница ударила в тыл противника.

Битва завершилась полным разгромом противни-ка. Было убито несколько тысяч пехоты, 500 воинов ордена, 50 знатных рыцарей взято в плен. В результате этой победы немецкая экспансия на Русь была остановлена. В Российской Федерации дата победы в Ледовом побоище увековечена как день воинской славы России – День победы рус-ских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Отмена ЕНВД

Отмена ЕНВД Рынок земли(природных ресурсов)

Рынок земли(природных ресурсов) «Электричество и растения».

«Электричество и растения». Роль женщины-матери в духовно-нравственном воспитании детей

Роль женщины-матери в духовно-нравственном воспитании детей Риск-менеджмент. Теоретические основы рискологии. Лекция №1

Риск-менеджмент. Теоретические основы рискологии. Лекция №1 Моя любимая игра: ,,Страйкбол”

Моя любимая игра: ,,Страйкбол” Что такое Recognition? Программа Recognition (перевод с англ. признание) – это инновационный продукт на международном образовательном рынке.

Что такое Recognition? Программа Recognition (перевод с англ. признание) – это инновационный продукт на международном образовательном рынке.  Презентация на тему Петр I

Презентация на тему Петр I  Единое и расчлененное знание в истории культуры

Единое и расчлененное знание в истории культуры 2_5390911506760081685

2_5390911506760081685 Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (ГФРП РО)

Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области (ГФРП РО) Некоторые задачи планирования сети магистрального оператора

Некоторые задачи планирования сети магистрального оператора Жизнь и творчество Л.Н. Толстого (1828-1910)

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого (1828-1910) Трансплантация

Трансплантация Разработка продающего сайта

Разработка продающего сайта Литература и искусство эпохи Возрождения

Литература и искусство эпохи Возрождения Слайд только для инструкторов *** Не демонстрировать во время презентации

Слайд только для инструкторов *** Не демонстрировать во время презентации МОУ МАГАНСКАЯ СОШ

МОУ МАГАНСКАЯ СОШ Эко-отель Leaprus

Эко-отель Leaprus Презентация на тему Три состояния вещества Физика 7 класс

Презентация на тему Три состояния вещества Физика 7 класс  Клеточное строение корня (1)

Клеточное строение корня (1) Административные дела (первая инстанция) Урок 3.2. Рассмотрение административного дела

Административные дела (первая инстанция) Урок 3.2. Рассмотрение административного дела Зразы картофельные с грибами (замороженный полуфабрикат)

Зразы картофельные с грибами (замороженный полуфабрикат) Внедрение ГШИС и КМИС КУ в образовательном учреждении

Внедрение ГШИС и КМИС КУ в образовательном учреждении Правописание суффиксов -чик- и -щик-

Правописание суффиксов -чик- и -щик- Тест "Про кошек и собак" 2 класс

Тест "Про кошек и собак" 2 класс Смертная казнь по законодательству Республики Казахстан: история и современность

Смертная казнь по законодательству Республики Казахстан: история и современность Первый питательный крем от Anew - Ультра-Питание

Первый питательный крем от Anew - Ультра-Питание