Содержание

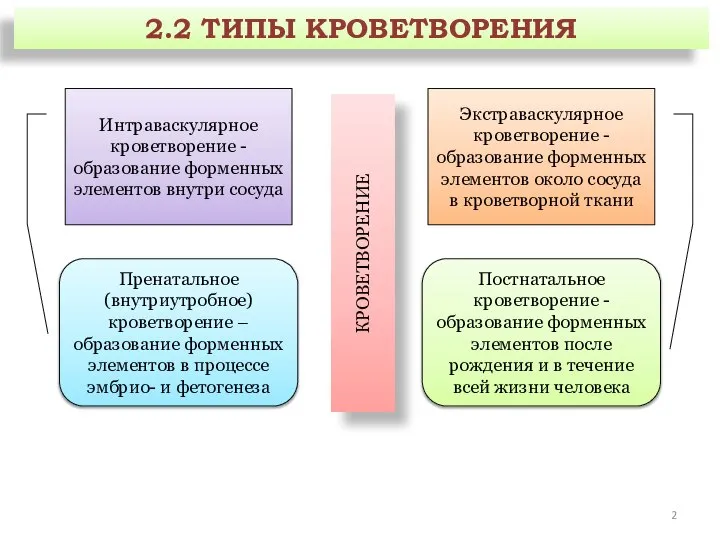

- 2. Пренатальное (внутриутробное) кроветворение – образование форменных элементов в процессе эмбрио- и фетогенеза Постнатальное кроветворение - образование

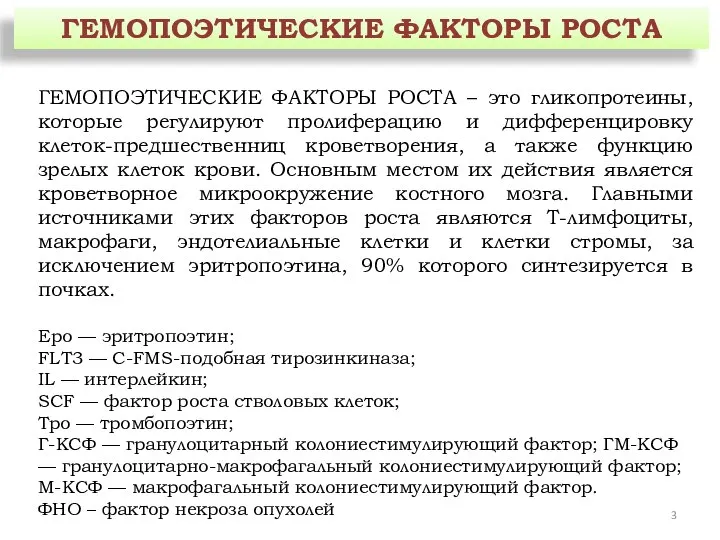

- 3. ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА – это гликопротеины, которые регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток-предшественниц кроветворения, а также функцию

- 4. Эффект гемопоэтических факторов роста осуществляется при взаимодействии с рецепторами клеток-мишеней. Гемопоэтические факторы роста: Действуют при очень

- 5. ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА Резкая стимуляция кроветворения достигается воздействием ИЛ1, ФНО на клетки микроокружения (стимуляция продукции ГМ-КСФ,

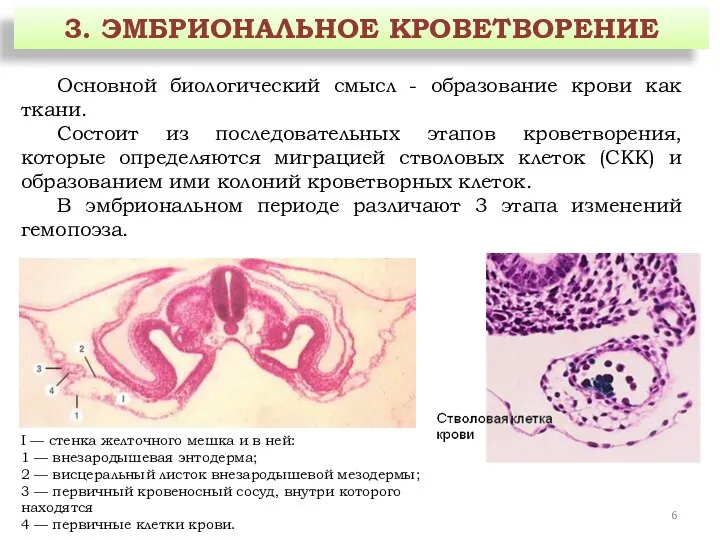

- 6. 3. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ Основной биологический смысл - образование крови как ткани. Состоит из последовательных этапов кроветворения,

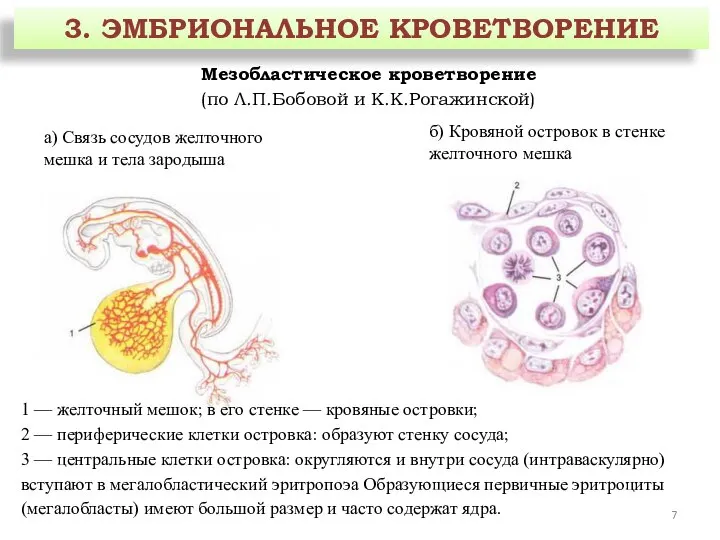

- 7. 3. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ Мезобластическое кроветворение (по Л.П.Бобовой и К.К.Рогажинской) а) Связь сосудов желточного мешка и тела

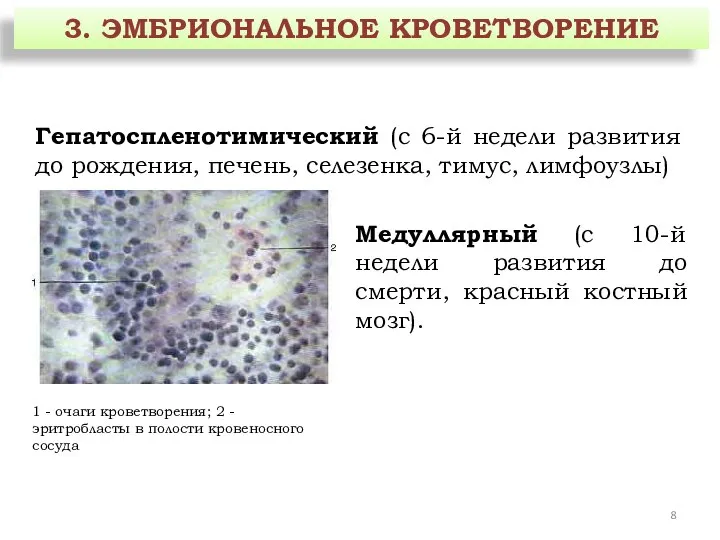

- 8. 3. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ Гепатоспленотимический (с 6-й недели развития до рождения, печень, селезенка, тимус, лимфоузлы) Медуллярный (с

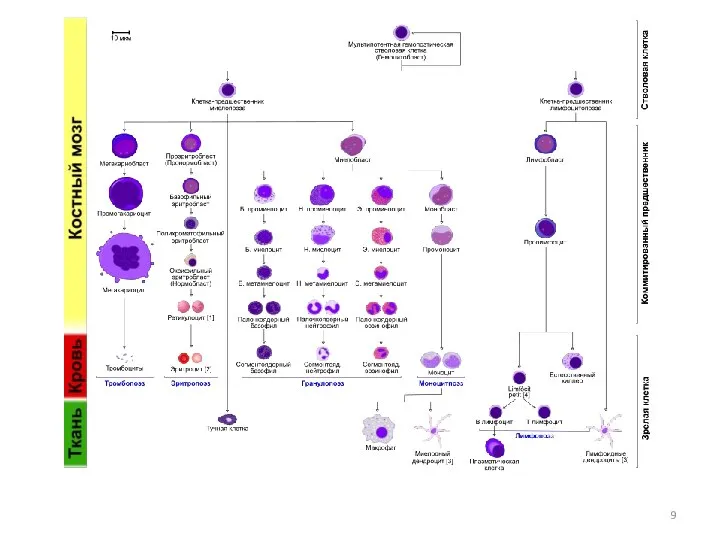

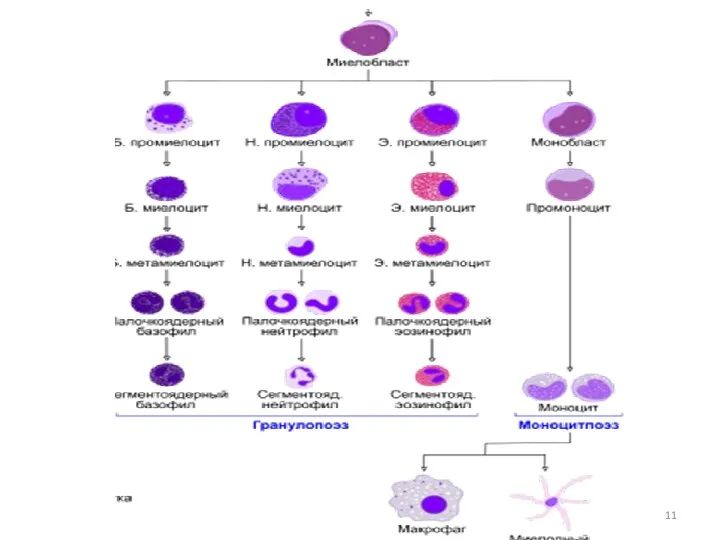

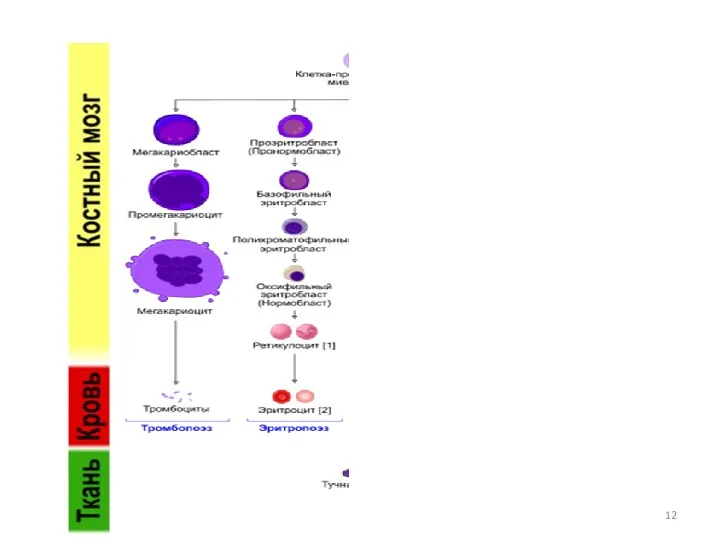

- 10. Миелопоэз(др.-греч. μυελός — костный мозг + ποίησις — выработка, образование) в костном мозге образуются форменные элементы

- 13. Лимфопоэз происходит в лимфатических узлах, селезёнке, тимусе и костном мозге. Лимфоидная ткань выполняет несколько основных функций:

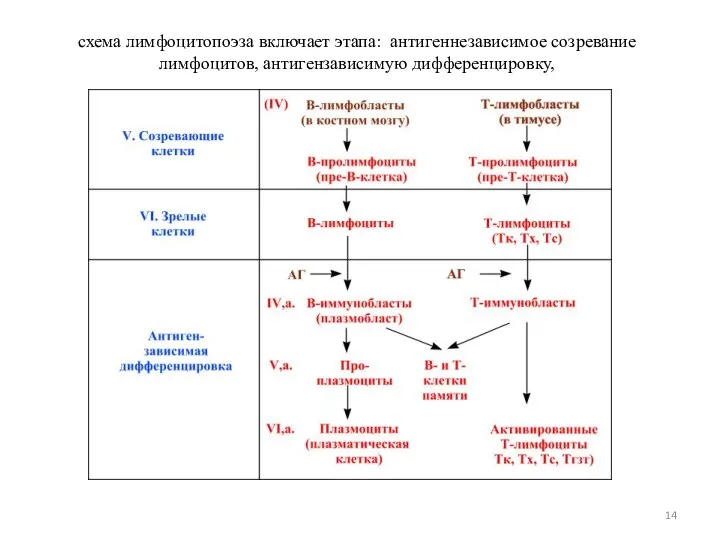

- 14. схема лимфоцитопоэза включает этапа: антигеннезависимое созревание лимфоцитов, антигензависимую дифференцировку,

- 15. Отбраковка т-лимфоцитов - 1. После этого в корковом веществе тимуса происходит важнейший процесс (упоминавшийся в п.

- 16. 1. Что касается В-лимфоцитов, то в их случае выбраковка в месте образования (т.е. в красном костном

- 18. 1. Вначале последние начинают секретировать в окружающее пространство (и в кровь) IgМ. - Это первая фаза

- 19. Активированные Т-лимфоциты 1. а) Т-иммунобласты (в отличие от В-иммунобластов) в процессе дифференцировки превращаются в обычные Т-лимфоциты

- 21. Скачать презентацию

Морфофункциональная характеристика головного мозга

Морфофункциональная характеристика головного мозга Вегетативное размножение

Вегетативное размножение Ткани растений

Ткани растений Презентация к предмету ОМ

Презентация к предмету ОМ Лекция_2

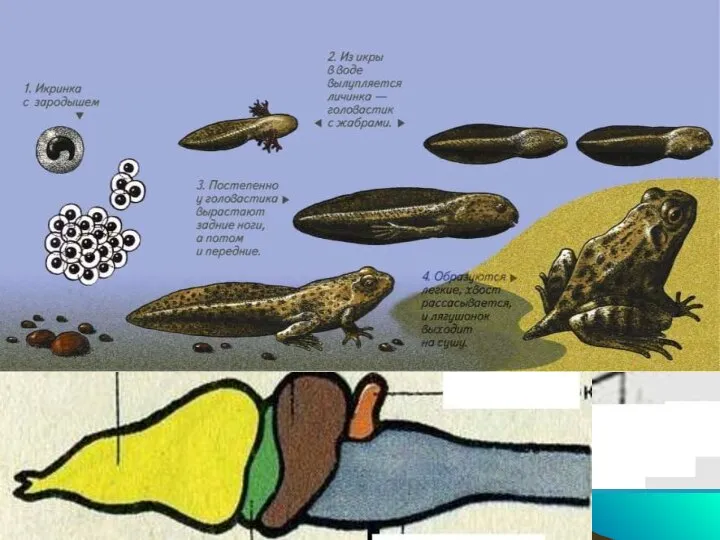

Лекция_2 Среда обитания и строение тела земноводных

Среда обитания и строение тела земноводных Межбелковые взаимодействия трофобластспецифического бета1-гликопротеина и IgG. Методы биоинформатики

Межбелковые взаимодействия трофобластспецифического бета1-гликопротеина и IgG. Методы биоинформатики Болезни и вредители растений

Болезни и вредители растений Презентация на тему Симбиоз и его виды

Презентация на тему Симбиоз и его виды  Презентация на тему Русская школа генетики

Презентация на тему Русская школа генетики  Основы генетики

Основы генетики Класс Пресмыкающиеся

Класс Пресмыкающиеся Климат Земли. Климатообразующие факторы

Климат Земли. Климатообразующие факторы Поверхневий натяг рідини. Змочування та незмочування

Поверхневий натяг рідини. Змочування та незмочування Насекомые. Отряд полужесткокрылые (клопы)

Насекомые. Отряд полужесткокрылые (клопы) Организм человека, как единая биологическая система

Организм человека, как единая биологическая система Перелетные птицы Ленинградской области

Перелетные птицы Ленинградской области Зеркало внутреннего состояния организма человека. Строение кожи

Зеркало внутреннего состояния организма человека. Строение кожи Сердечно-сосудистая система человека. Сердце

Сердечно-сосудистая система человека. Сердце Обмен белков. Декарбоксилированние карбоновых кислот, обмен по амино-группе

Обмен белков. Декарбоксилированние карбоновых кислот, обмен по амино-группе Витамины

Витамины Мышцы туловища

Мышцы туловища В.В. Бианки Сова

В.В. Бианки Сова Что мы знаем о себе. Игра

Что мы знаем о себе. Игра Влияние фитохромной системы на фотосинтетический аппарат высших растений при фотоингибировании

Влияние фитохромной системы на фотосинтетический аппарат высших растений при фотоингибировании Обмен веществ и дыхание

Обмен веществ и дыхание Гормоны. Номенклатура гормонов

Гормоны. Номенклатура гормонов Анатомия и физиология пищеварительной системы

Анатомия и физиология пищеварительной системы