Содержание

- 2. -возникновение фотосинтеза -аэробный обмен в-в -появление эукариот -появление многоклеточности. События:

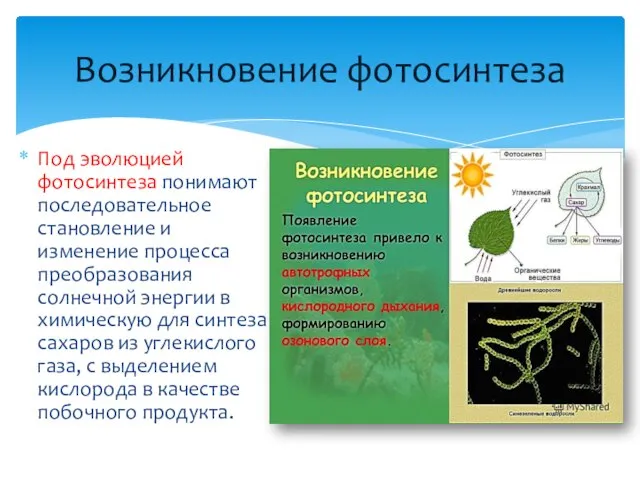

- 3. Под эволюцией фотосинтеза понимают последовательное становление и изменение процесса преобразования солнечной энергии в химическую для синтеза

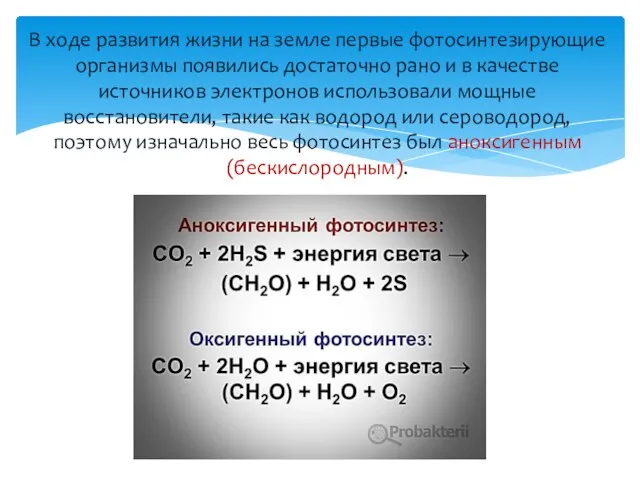

- 4. В ходе развития жизни на земле первые фотосинтезирующие организмы появились достаточно рано и в качестве источников

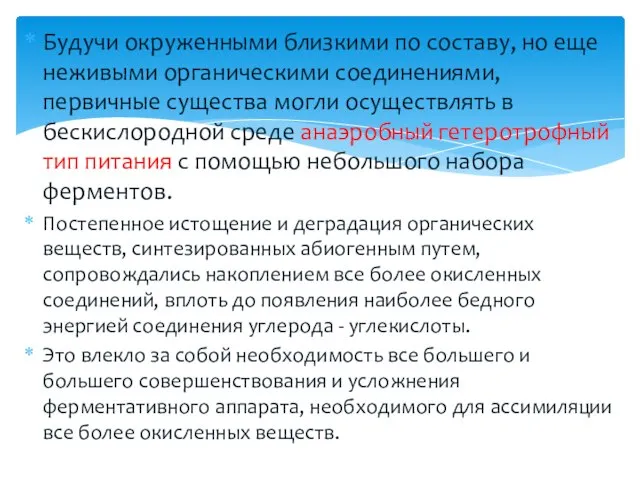

- 5. Будучи окруженными близкими по составу, но еще неживыми органическими соединениями, первичные существа могли осуществлять в бескислородной

- 6. В этих условиях, которые все еще характеризовались отсутствием в среде кислорода, вполне вероятно возникновение первичных автотрофных

- 7. Появление в этот период, который характеризовался сильно восстановительными условиями среды, светпоглощающих пигментов фотосенсибилизаторов привело, очевидно, к

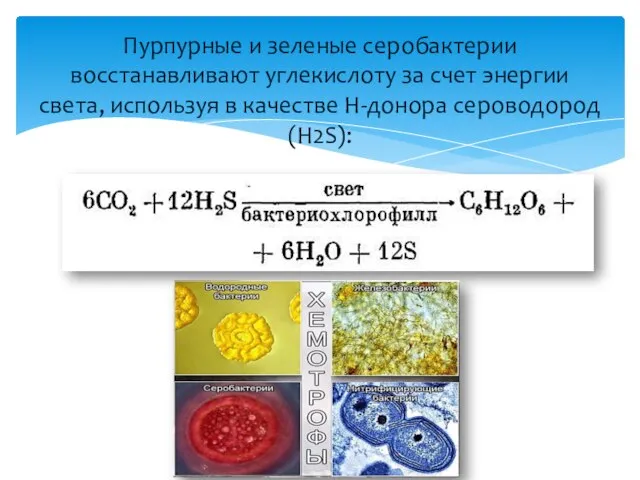

- 8. Пурпурные и зеленые серобактерии восстанавливают углекислоту за счет энергии света, используя в качестве Н-донора сероводород (H2S):

- 9. Вода является более окисленным соединением по сравнению с сероводородом. Использование ее в качестве донора водорода связано

- 10. Появление на Земле фотосинтеза было обусловлено всем ходом предшествовавшей биологической эволюции и явилось поворотным пунктом в

- 11. Около 2 млрд.250 лет назад в верхних слоях атмосферы Земли появился озоновый экран, не пропускающий коротковолновое

- 12. Примерно 3,5 млрд лет тому назад на Земле уже существовали прокариоты. Именно таков возраст самых древних

- 13. Первые ископаемые эукариоты датируются возрастом примерно в 1,5 млрд лет. Предками эукариот, по-видимому, были гетеротрофные прокариоты.

- 14. Реконструкция последовательных этапов становления клетки эукариот

- 15. Симбиоз с бактерией, обладающей способностью к аэробному расщеплению простых органических соединений, давал протоэукариотной клетке несомненный энергетический

- 17. Гипотезы происхождения многоклеточных организмов

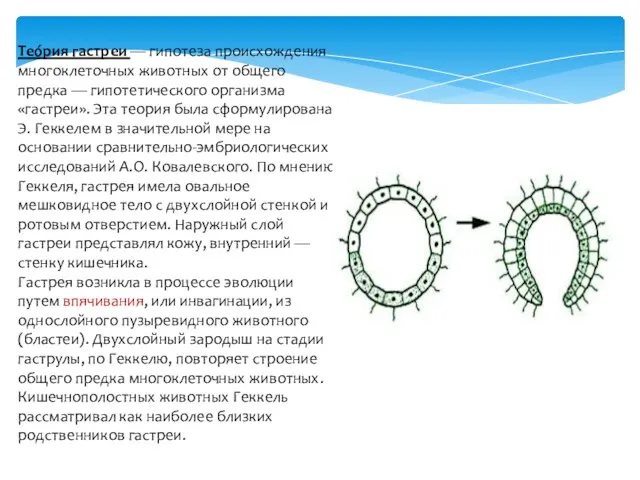

- 18. Тео́рия гастреи — гипотеза происхождения многоклеточных животных от общего предка — гипотетического организма «гастреи». Эта теория

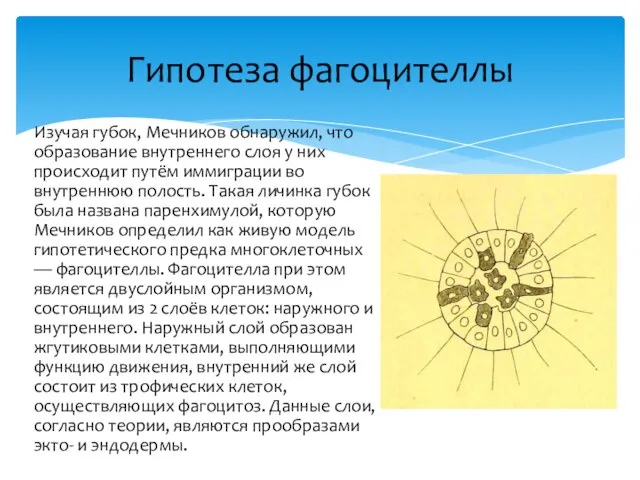

- 20. Изучая губок, Мечников обнаружил, что образование внутреннего слоя у них происходит путём иммиграции во внутреннюю полость.

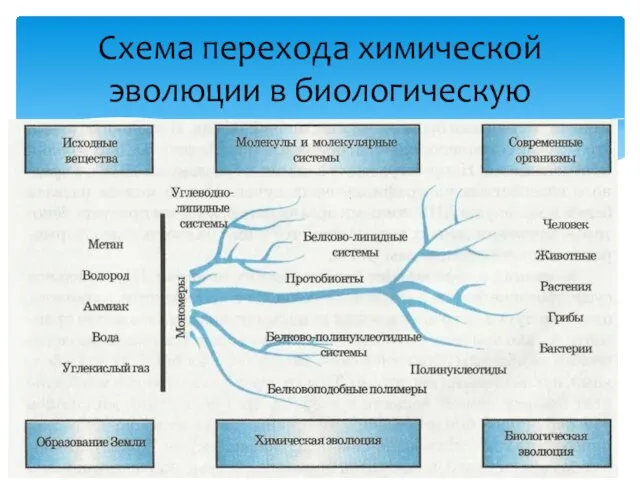

- 22. Схема перехода химической эволюции в биологическую

- 24. Скачать презентацию

Приспособленность растений к жизни в дубраве

Приспособленность растений к жизни в дубраве Половое размножение. Эмбриональный период

Половое размножение. Эмбриональный период Neurology. MS, meningitis, encephalitis, incranial & cerebral abscesses, neurosyphilis, CJD

Neurology. MS, meningitis, encephalitis, incranial & cerebral abscesses, neurosyphilis, CJD Биологические аспекты адаптации населения к условиям жизнедеятельности

Биологические аспекты адаптации населения к условиям жизнедеятельности Генетика різноманітності антиген-специфічних рецепторів

Генетика різноманітності антиген-специфічних рецепторів Птицы

Птицы Гормоны эпифиза

Гормоны эпифиза Особенности клеточного строения организма. Вирусы

Особенности клеточного строения организма. Вирусы Аноклазе: кудонь жуватат

Аноклазе: кудонь жуватат Селекция животных

Селекция животных Инвазия чужеродных животных и растительности

Инвазия чужеродных животных и растительности Жизнь растений

Жизнь растений Тип Моллюски

Тип Моллюски Презентация на тему Хромосомная теория наследственности

Презентация на тему Хромосомная теория наследственности  Сон и сновидения

Сон и сновидения 11-1 Выделение у животных870694 — копия

11-1 Выделение у животных870694 — копия Селен - волшебный элемент молодости и долголетия

Селен - волшебный элемент молодости и долголетия Презентация на тему Физиология клетки

Презентация на тему Физиология клетки  Презентация на тему ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Презентация на тему ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА  Викторина Как хорошо вы знаете птиц

Викторина Как хорошо вы знаете птиц Размножение организмов

Размножение организмов Клеточный уровень организации

Клеточный уровень организации Вирусы в генной инженерии, нанобиотехнологиях и наномедицине

Вирусы в генной инженерии, нанобиотехнологиях и наномедицине Подцарство Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 6 класс

Подцарство Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 6 класс Природа, красивые фото

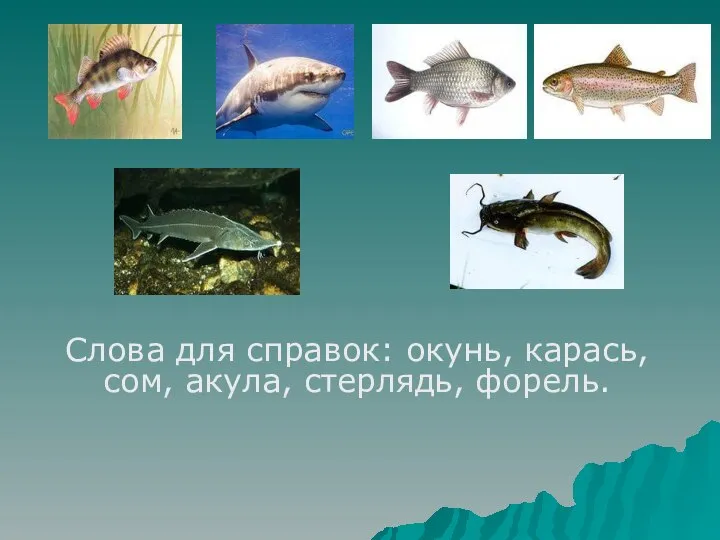

Природа, красивые фото Сельдь. Внешнее и внутреннее строение

Сельдь. Внешнее и внутреннее строение Что мы знаем о насекомых?

Что мы знаем о насекомых? Витамины A,B,C,D

Витамины A,B,C,D