Содержание

- 2. ДАТЫ ЖИЗНИ: 16 ФЕВРАЛЯ 1831, СЕЛО ГОРОХОВО, ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ — 5 МАРТА 1895, СПБ. русский писатель,

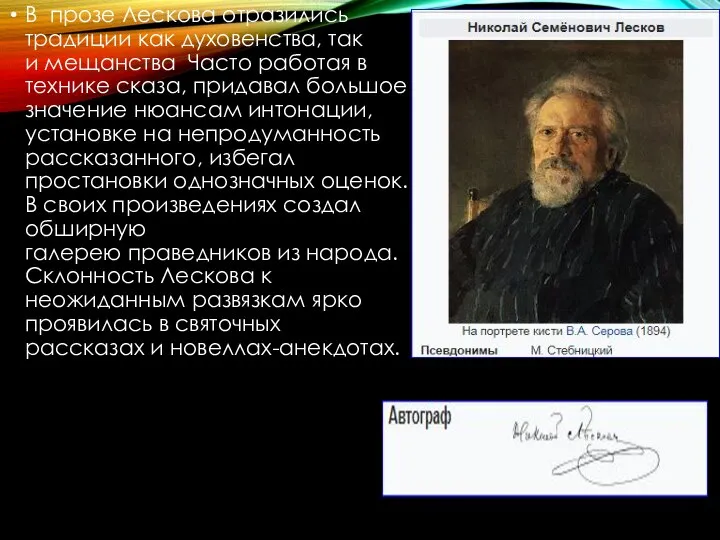

- 3. В прозе Лескова отразились традиции как духовенства, так и мещанства Часто работая в технике сказа, придавал

- 4. ОТЕЦ ПИСАТЕЛЯ Семён Дмитриевич Лесков (1789—1848), выходец из духовной среды, по словам Николая Семёновича, был «…большой,

- 5. МАТЬ Мария Петровна Лескова (урождённая Алферьева, 1813—1886), была дочерью обедневшего московского дворянина.

- 6. ДЕТСТВО Раннее детство Н. С. Лескова прошло в Орле. После 1839 года, когда отец покинул службу

- 7. РАБОТА В июне 1847 года Лесков поступил на службу в Орловскую палату уголовного суда, где до

- 8. В Киеве (в 1850—1857 годах) Лесков посещал вольнослушателем лекциив университете, изучал польский язык, увлёкся иконописью, принимал

- 9. В 1857 году Лесков уволился со службы и начал работать в компании мужа своей тётки А.

- 10. В этот период (до 1860 года) жил с семьёй в селе Николо-Райском Городищенского уезда Пензенской губернии

- 11. Эта работа — не только о винокуренном производстве, но и о земледелии, которое, по словам Лескова,

- 12. ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА Лесков начал печататься сравнительно поздно — на двадцать шестом году жизни, поместив несколько заметок

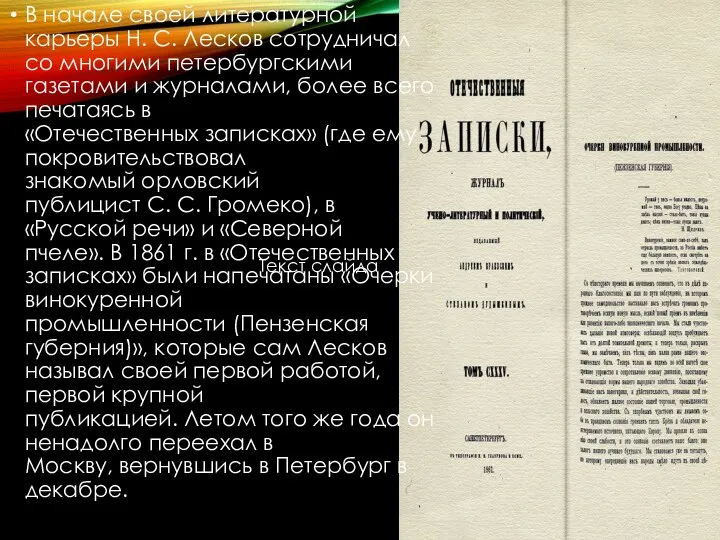

- 13. В начале своей литературной карьеры Н. С. Лесков сотрудничал со многими петербургскими газетами и журналами, более

- 14. «НЕКУДА» С начала 1862 года Н. С. Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела», где начал

- 15. «Некуда», сатирически изображавший быт нигилистической коммуны, которому противопоставлялись трудолюбие русского народа и христианские семейные ценности, вызвал

- 16. ПЕРВЫЕ ПОВЕСТИ В 1863 году в журнале «Библиотека для чтения» была напечатана повесть «Житие одной бабы»

- 17. Примерно в это время Н. С. Лесков дебютировал и как драматург. В 1867 году Александринский театр

- 18. «НА НОЖАХ» В 1870 году Н. С. Лесков опубликовал роман «На ножах», в котором продолжил зло

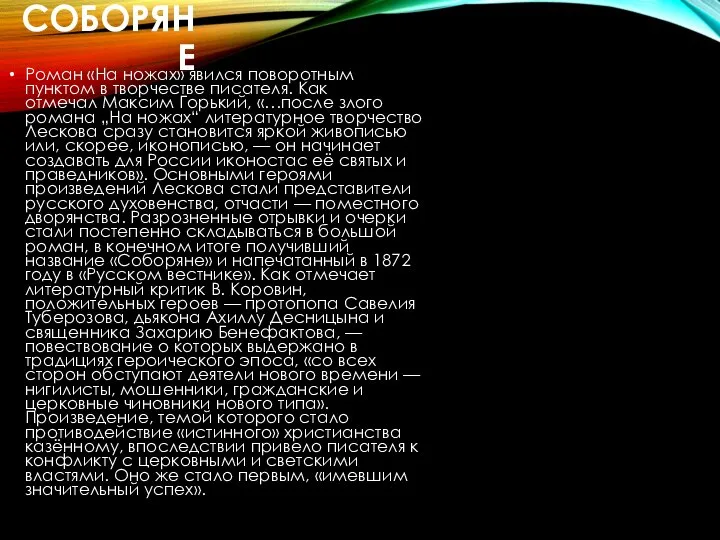

- 20. СОБОРЯНЕ Роман «На ножах» явился поворотным пунктом в творчестве писателя. Как отмечал Максим Горький, «…после злого

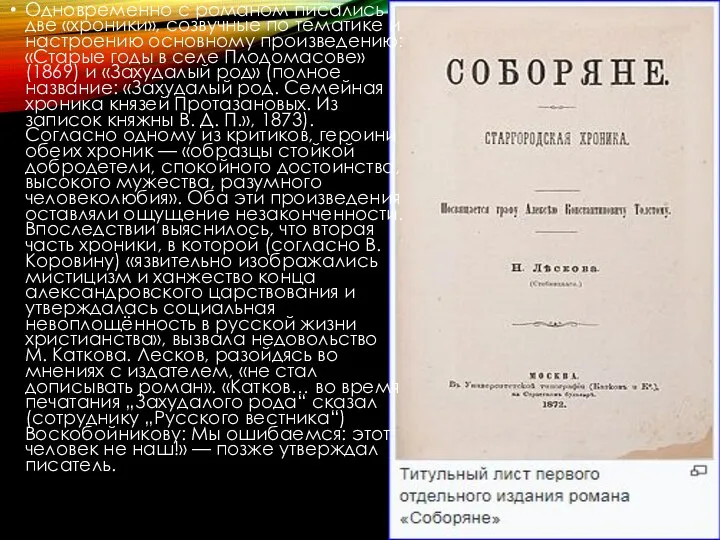

- 21. Одновременно с романом писались две «хроники», созвучные по тематике и настроению основному произведению: «Старые годы в

- 22. "ЛЕВША" Одним из самых ярких образов в галерее "лесковских" «праведников» стал Левша («Сказ о тульском косом

- 23. Как отмечал критик Б. Я. Бухштаб, такое «коварство» проявилось прежде всего в описании действий атамана Платова,

- 24. 1872—1874 ГОДЫ В 1872 году была написана, а год спустя опубликована повесть Н. С. Лескова «Запечатленный

- 25. Если до тех пор произведения Лескова редактировались, то это было просто отвергнуто, и писателю пришлось публиковать

- 26. После разрыва с Катковым материальное положение писателя (к этому времени женившегося вторично) ухудшилось. В январе 1874

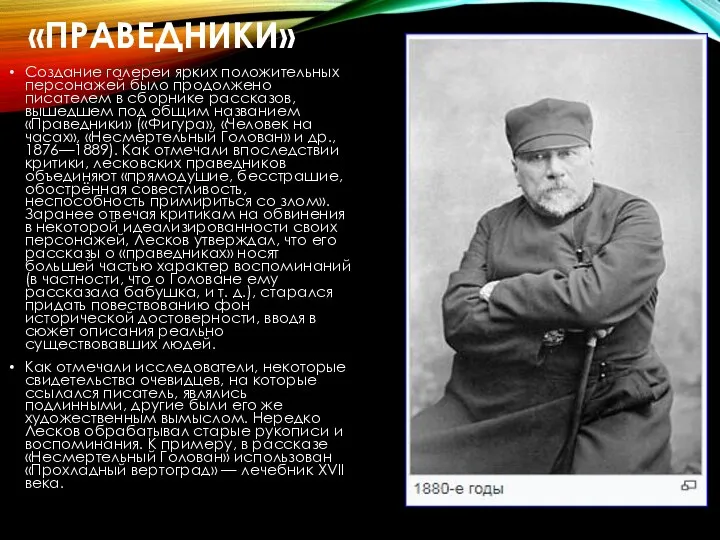

- 27. «ПРАВЕДНИКИ» Создание галереи ярких положительных персонажей было продолжено писателем в сборнике рассказов, вышедшем под общим названием

- 28. Согласно воспоминаниям его сына А. Н. Лескова, Лесков считал, что, создавая циклы о «русских антиках», он

- 29. В это же время писателем создаётся цикл произведений для детей, которые он публикует в журналах «Задушевное

- 30. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ В 1890-х годах Лесков в своём творчестве стал ещё более резко публицистичен, чем

- 31. Ни одно крупное позднее произведение писателя (включая произведения о «человеке без направления», такие как роман «Соколий

- 32. ПРОИЗВЕДЕНИЯ Романы Некуда (1864) Обойдённые (1865) Островитяне (1866) Старые годы в селе Плодомасове (1869) На ножах

- 33. Рассказы Овцебык (1862) Павлин (1874) Владычный суд (1876) Железная воля (1876) Праведники (1876) Бесстыдник (1877) Однодум

- 34. Тупейный художник (1883) Заметки неизвестного (цикл рассказов, 1884) Святочные рассказы (цикл рассказов) Рассказы кстати (цикл рассказов,

- 36. Скачать презентацию

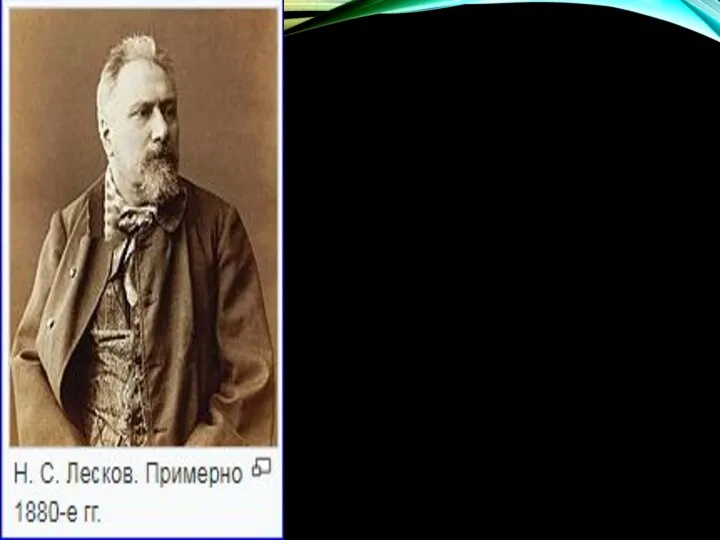

Слайд 2 ДАТЫ ЖИЗНИ: 16 ФЕВРАЛЯ 1831, СЕЛО ГОРОХОВО, ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ — 5 МАРТА 1895, СПБ.

русский писатель, публицист, литературный критик. Долгое время публиковался под

ДАТЫ ЖИЗНИ: 16 ФЕВРАЛЯ 1831, СЕЛО ГОРОХОВО, ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ — 5 МАРТА 1895, СПБ.

русский писатель, публицист, литературный критик. Долгое время публиковался под

Слайд 3В прозе Лескова отразились традиции как духовенства, так и мещанства Часто работая в технике сказа,

В прозе Лескова отразились традиции как духовенства, так и мещанства Часто работая в технике сказа,

Слайд 4ОТЕЦ ПИСАТЕЛЯ

Семён Дмитриевич Лесков (1789—1848), выходец из духовной среды, по словам Николая

ОТЕЦ ПИСАТЕЛЯ

Семён Дмитриевич Лесков (1789—1848), выходец из духовной среды, по словам Николая

Слайд 5МАТЬ

Мария Петровна Лескова (урождённая Алферьева, 1813—1886), была дочерью обедневшего московского дворянина.

МАТЬ

Мария Петровна Лескова (урождённая Алферьева, 1813—1886), была дочерью обедневшего московского дворянина.

Слайд 6ДЕТСТВО

Раннее детство Н. С. Лескова прошло в Орле. После 1839 года, когда отец покинул службу

ДЕТСТВО

Раннее детство Н. С. Лескова прошло в Орле. После 1839 года, когда отец покинул службу

В августе 1841 года в десятилетнем возрасте Лесков поступил в первый класс Орловской губернской гимназии, где учился плохо: через пять лет он получил свидетельство об окончании лишь двух классов. Проводя аналогию с Н. А. Некрасовым, литературовед Б. Я. Бухштаб предполагает: «В обоих случаях, очевидно, действовали — с одной стороны, безнадзорность, с другой — отвращение к зубрёжке, к рутине и мертвечине тогдашних казённых учебных заведений при жадном интересе к жизни и ярком темпераменте».

Слайд 7РАБОТА

В июне 1847 года Лесков поступил на службу в Орловскую палату уголовного суда, где

РАБОТА

В июне 1847 года Лесков поступил на службу в Орловскую палату уголовного суда, где

Слайд 8В Киеве (в 1850—1857 годах) Лесков посещал вольнослушателем лекциив университете, изучал польский язык, увлёкся иконописью, принимал

В Киеве (в 1850—1857 годах) Лесков посещал вольнослушателем лекциив университете, изучал польский язык, увлёкся иконописью, принимал

Слайд 9В 1857 году Лесков уволился со службы и начал работать в компании мужа своей тётки

В 1857 году Лесков уволился со службы и начал работать в компании мужа своей тётки

Слайд 10В этот период (до 1860 года) жил с семьёй в селе Николо-Райском Городищенского уезда Пензенской губернии

В этот период (до 1860 года) жил с семьёй в селе Николо-Райском Городищенского уезда Пензенской губернии

Слайд 11Эта работа — не только о винокуренном производстве, но и о земледелии, которое, по словам

Эта работа — не только о винокуренном производстве, но и о земледелии, которое, по словам

Некоторое время спустя, однако, торговый дом прекратил своё существование, и Лесков летом 1860 года вернулся в Киев, где занялся журналистикой и литературной деятельностью. Через полгода он переехал в Петербург, остановившись у И. В. Вернадского.

Слайд 12ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА

Лесков начал печататься сравнительно поздно — на двадцать шестом году жизни, поместив

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА

Лесков начал печататься сравнительно поздно — на двадцать шестом году жизни, поместив

Слайд 13В начале своей литературной карьеры Н. С. Лесков сотрудничал со многими петербургскими газетами и журналами, более

В начале своей литературной карьеры Н. С. Лесков сотрудничал со многими петербургскими газетами и журналами, более

Текст слайда

Слайд 14«НЕКУДА»

С начала 1862 года Н. С. Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела», где начал писать

«НЕКУДА»

С начала 1862 года Н. С. Лесков стал постоянным сотрудником газеты «Северная пчела», где начал писать

Писательская карьера Н. С. Лескова началась в 1863 году, когда вышли его первые повести «Житие одной бабы» и «Овцебык» (1863—1864). Тогда же в журнале «Библиотека для чтения» начал печататься роман «Некуда» (1864). «Роман этот носит все знаки поспешности и неумелости моей», — позже признавал сам писатель.

Слайд 15«Некуда», сатирически изображавший быт нигилистической коммуны, которому противопоставлялись трудолюбие русского народа и христианские

«Некуда», сатирически изображавший быт нигилистической коммуны, которому противопоставлялись трудолюбие русского народа и христианские

Именно этот первый роман — в политическом отношении радикальный дебют — на многие годы предопределил особое место Лескова в литературном сообществе, которое, в большинстве своём, склонно было приписывать ему «реакционные», антидемократические взгляды. Ходили слухи, согласно которым роман был написан «по заказу» Третьего отделения. Это «гнусное оклеветание», по словам писателя, испортило всю его творческую жизнь, на многие годы лишив возможности печататься в популярных журналах. Это и предопределило его сближение с М. Н. Катковым, издателем «Русского вестника».

Слайд 16ПЕРВЫЕ ПОВЕСТИ

В 1863 году в журнале «Библиотека для чтения» была напечатана повесть «Житие одной

ПЕРВЫЕ ПОВЕСТИ

В 1863 году в журнале «Библиотека для чтения» была напечатана повесть «Житие одной

В те же годы вышли «Леди Макбет Мценского уезда» (1864) и «Воительница» (1866) — повести трагического колорита, в которых автор вывел яркие женские образы разных сословий. Современной критикой практически оставленные без внимания, впоследствии они получили высочайшие оценки специалистов. Именно в первых повестях проявился индивидуальный юмор Лескова, впервые стал складываться его уникальный стиль, разновидность сказа, родоначальником которого — наряду с Гоголем — он впоследствии стал считаться. Элементы прославившего Лескова литературного стиля есть и в повести «Котин Доилец и Платонида» (1867).

Слайд 17Примерно в это время Н. С. Лесков дебютировал и как драматург. В 1867 году Александринский

Примерно в это время Н. С. Лесков дебютировал и как драматург. В 1867 году Александринский

Слайд 18«НА НОЖАХ»

В 1870 году Н. С. Лесков опубликовал роман «На ножах», в котором продолжил

«НА НОЖАХ»

В 1870 году Н. С. Лесков опубликовал роман «На ножах», в котором продолжил

Некоторые современники (в частности, Достоевский) отметили запутанность авантюрного сюжета романа, натянутость и неправдоподобность описанных в нём событий. После этого к жанру романа в чистом виде Н. С. Лесков больше не возвращался.

Слайд 20СОБОРЯНЕ

Роман «На ножах» явился поворотным пунктом в творчестве писателя. Как отмечал Максим Горький,

СОБОРЯНЕ

Роман «На ножах» явился поворотным пунктом в творчестве писателя. Как отмечал Максим Горький,

Слайд 21Одновременно с романом писались две «хроники», созвучные по тематике и настроению основному

Одновременно с романом писались две «хроники», созвучные по тематике и настроению основному

Слайд 22"ЛЕВША"

Одним из самых ярких образов в галерее "лесковских" «праведников» стал Левша («Сказ

"ЛЕВША"

Одним из самых ярких образов в галерее "лесковских" «праведников» стал Левша («Сказ

Слайд 23Как отмечал критик Б. Я. Бухштаб, такое «коварство» проявилось прежде всего в описании действий атамана Платова,

Как отмечал критик Б. Я. Бухштаб, такое «коварство» проявилось прежде всего в описании действий атамана Платова,

Слайд 241872—1874 ГОДЫ

В 1872 году была написана, а год спустя опубликована повесть Н. С. Лескова

1872—1874 ГОДЫ

В 1872 году была написана, а год спустя опубликована повесть Н. С. Лескова

Слайд 25Если до тех пор произведения Лескова редактировались, то это было просто отвергнуто,

Если до тех пор произведения Лескова редактировались, то это было просто отвергнуто,

Слайд 26После разрыва с Катковым материальное положение писателя (к этому времени женившегося вторично) ухудшилось. В

После разрыва с Катковым материальное положение писателя (к этому времени женившегося вторично) ухудшилось. В

Слайд 27«ПРАВЕДНИКИ»

Создание галереи ярких положительных персонажей было продолжено писателем в сборнике рассказов, вышедшем

«ПРАВЕДНИКИ»

Создание галереи ярких положительных персонажей было продолжено писателем в сборнике рассказов, вышедшем

Как отмечали исследователи, некоторые свидетельства очевидцев, на которые ссылался писатель, являлись подлинными, другие были его же художественным вымыслом. Нередко Лесков обрабатывал старые рукописи и воспоминания. К примеру, в рассказе «Несмертельный Голован» использован «Прохладный вертоград» — лечебник XVII века.

Слайд 28Согласно воспоминаниям его сына А. Н. Лескова, Лесков считал, что, создавая циклы о «русских

Согласно воспоминаниям его сына А. Н. Лескова, Лесков считал, что, создавая циклы о «русских

В 1880-х годах Лесков создал также серию произведений о праведниках раннего христианства: действие этих произведений происходит в Египте и странах Ближнего Востока. Сюжеты этих повествований были, как правило, заимствованы им из «пролога» — сборника жития святых и назидательных рассказов, составленных в Византии в X—XI веках. Лесков гордился тем, что его египетские этюды «Скоморох Памфалон» и «Аза» были переведены на немецкий, причём издатели отдавали ему предпочтение перед Эберсом, автором «Дочери египетского царя».

Слайд 29В это же время писателем создаётся цикл произведений для детей, которые он

В это же время писателем создаётся цикл произведений для детей, которые он

Слайд 30ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

В 1890-х годах Лесков в своём творчестве стал ещё более

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

В 1890-х годах Лесков в своём творчестве стал ещё более

Слайд 31Ни одно крупное позднее произведение писателя (включая произведения о «человеке без направления»,

Ни одно крупное позднее произведение писателя (включая произведения о «человеке без направления»,

Умер Николай Семёнович Лесков 21 февраля [5 марта] 1895 года в Петербурге от очередного приступа астмы, мучившей его последние пять лет жизни. Похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Слайд 32ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Романы

Некуда (1864)

Обойдённые (1865)

Островитяне (1866)

Старые годы в селе Плодомасове (1869)

На ножах (1870)

Соборяне (1872)

Захудалый род (1874)

Чёртовы куклы (1890)

Повести[править | править код]

Житие одной бабы (1863)

Леди Макбет

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Романы

Некуда (1864)

Обойдённые (1865)

Островитяне (1866)

Старые годы в селе Плодомасове (1869)

На ножах (1870)

Соборяне (1872)

Захудалый род (1874)

Чёртовы куклы (1890)

Повести[править | править код]

Житие одной бабы (1863)

Леди Макбет

Воительница (1866)

Смех и горе (1871)

Загадочный человек (1872)

Запечатленный ангел (1872)

Очарованный странник (1873)

Некрещёный поп (1877)

Левша (1881)

Печерские антики (1882)

Гора (1888)

Оскорблённая Нетэта (1890)

Полунощники (1891)

Пьесы[править | править код]

Расточитель (1867)

Слайд 33Рассказы

Овцебык (1862)

Павлин (1874)

Владычный суд (1876)

Железная воля (1876)

Праведники (1876)

Бесстыдник (1877)

Однодум (1879)

Шерамур (1879)

Чертогон (1879)

Белый орёл (1880)

Епархиальный суд (1880)

Кадетский

Рассказы

Овцебык (1862)

Павлин (1874)

Владычный суд (1876)

Железная воля (1876)

Праведники (1876)

Бесстыдник (1877)

Однодум (1879)

Шерамур (1879)

Чертогон (1879)

Белый орёл (1880)

Епархиальный суд (1880)

Кадетский

Несмертельный Голован (1880)

Русский демократ в Польше (1880)

Привидение в инженерном замке (1882)

На краю света (1875), основана на подлинном случае миссионерской деятельности архиепископа Нила.

Слайд 34Тупейный художник (1883)

Заметки неизвестного (цикл рассказов, 1884)

Святочные рассказы (цикл рассказов)

Рассказы кстати (цикл рассказов, 1884–1888)

Пугало (1885)

Человек на часах (1887)

Грабёж (1887)

Скоморох Памфалон (1887)

Тупейный художник (1883)

Заметки неизвестного (цикл рассказов, 1884)

Святочные рассказы (цикл рассказов)

Рассказы кстати (цикл рассказов, 1884–1888)

Пугало (1885)

Человек на часах (1887)

Грабёж (1887)

Скоморох Памфалон (1887)

Лев старца Герасима (1888)

Легенды о совестном Даниле (1888)

Час воли Божией (Сказка) (1890)

Пустоплясы (1892)

Юдоль (1892)

Административная грация (1893)

Заячий ремиз (1894)

Растения Нерюнгринского района

Растения Нерюнгринского района Анастомоз по типу Бок в бок

Анастомоз по типу Бок в бок Сравнение типов нервной системы

Сравнение типов нервной системы Грегор Йоган Мендель

Грегор Йоган Мендель Будова та функції кінцевого мозку

Будова та функції кінцевого мозку Japanese cherry flowers

Japanese cherry flowers Уровни организации живой материи

Уровни организации живой материи Презентация на тему ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА

Презентация на тему ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА  подготовка к впр

подготовка к впр Карл Лінней (1707-1778)

Карл Лінней (1707-1778) ЕГЭ по биологии

ЕГЭ по биологии Жизненные формы растений

Жизненные формы растений История представлений о возникновении жизни. Возможность происхождения живого из неживого

История представлений о возникновении жизни. Возможность происхождения живого из неживого Животный мир Ленинградской области

Животный мир Ленинградской области Класс Паукообразные. Арахнология

Класс Паукообразные. Арахнология Эволюция земноводных и пресмыкающихся

Эволюция земноводных и пресмыкающихся Органы дыхания и газообмен

Органы дыхания и газообмен Ткани животных. 6 класс

Ткани животных. 6 класс Растения тоже воевали. 75-летию Победы посвящается

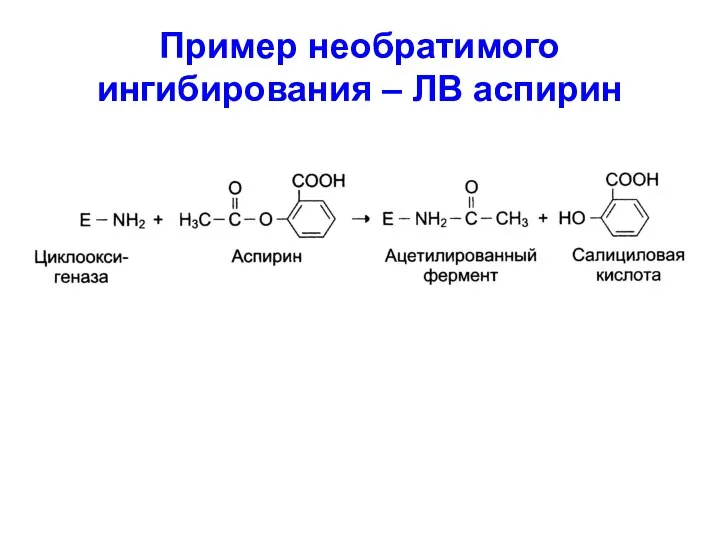

Растения тоже воевали. 75-летию Победы посвящается Пример необратимого ингибирования – ЛВ аспирин

Пример необратимого ингибирования – ЛВ аспирин Мочевыделительная система

Мочевыделительная система Коза – это звучит гордо!

Коза – это звучит гордо! Kletochnaya_teoria

Kletochnaya_teoria Закономірності мінливості

Закономірності мінливості Поиск оптимальных условий непосредственно в процессе выращивания микроорганизмов

Поиск оптимальных условий непосредственно в процессе выращивания микроорганизмов 6a4c38ba-5a1d-449b-a6cd-bde09d79dd3e

6a4c38ba-5a1d-449b-a6cd-bde09d79dd3e Закон Геккеля-Мюллера и теория филэмбриогенезов

Закон Геккеля-Мюллера и теория филэмбриогенезов Сцепление генов. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование

Сцепление генов. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование