Содержание

- 2. План лекции: Основные физиологические свойства тканей. Понятие о возбудимых тканях. Особенности структурно-функцио- нальной организации биологических мембран

- 3. Основные физиологические свойства тканей. Понятие о возбудимых тканях Под свойством мы понимаем устойчивую характеристику объекта. К

- 4. Особенности строения биологических мембран возбудимых клеток Решающую роль в функционировании возбудимых клеток играет биологическая мембрана. Это

- 5. Особенности строения биологических мембран возбудимых клеток Рассмотрим структурно-функциональную организацию биологической мембраны возбудимых клеток более подробно (см.

- 6. 3. Структура клеточной мембраны

- 7. Принцип строения биомембран двойной слой амфифильных липидов или липидный бислой мембранный липид = гидрофильная «головка» +

- 8. Белки мембран: 1) Структурные белки придают клетке и органеллам определенную форму придают мембране механические свойства обеспечивают

- 9. Белки мембран: 2) Транспортные белки создают устойчивые транспортные потоки определенных веществ транспорт ионов приводит к возникновению

- 10. Белки мембран: 3) Белки межклеточного взаимодействия адгезивные белки связывают клетки друг с другом или с неклеточными

- 11. Перенос веществ через мембрану • = трансмембранный транспорт 2 вида: пассивный без затрат энергии по градиенту

- 12. Пассивный транспорт простая диффузия – без посредство других агентов низкомолекулярные гидрофобные соединения (жирные кислоты, мочевина) небольшие

- 13. Пассивный транспорт

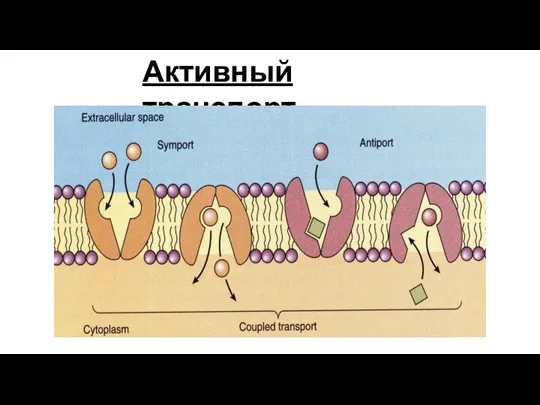

- 14. Активный транспорт несет затраты энергии идет против градиента концентраций происходит только при участии белков-переносчиков унипорт –

- 15. Активный транспорт

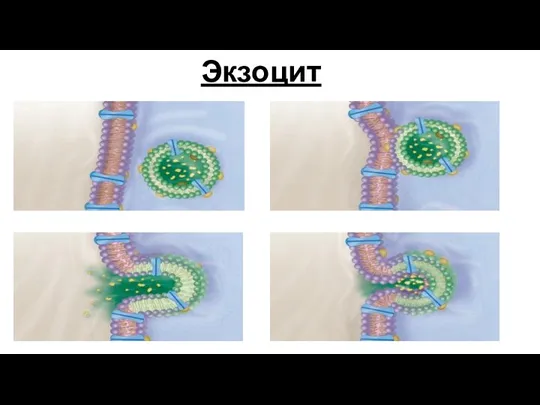

- 16. Транспорт частиц и крупных молекул при активном участии цитолеммы выделяют: по направлению транспорта: эндоцитоз – перенос

- 17. Эндоцитоз

- 18. Экзоцитоз

- 19. Функции клеточной мембраны барьерная транспортная механическая энергетическая рецепторная ферментативная генерация и проведение биопотенциалов маркировка клетки

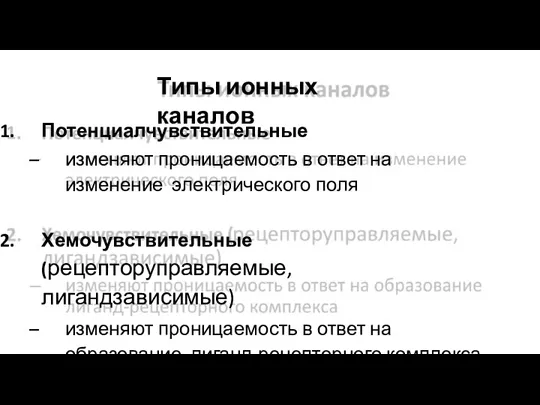

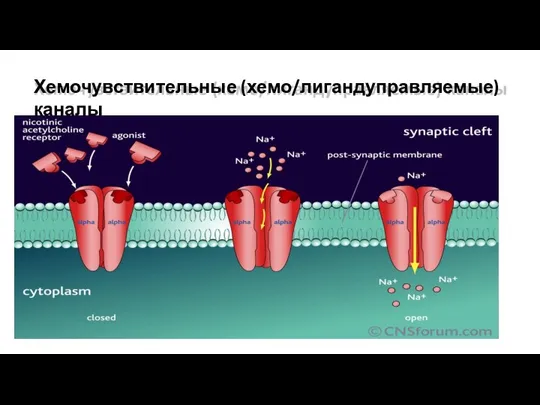

- 20. Типы ионных каналов Потенциалчувствительные изменяют проницаемость в ответ на изменение электрического поля Хемочувствительные (рецепторуправляемые, лигандзависимые) изменяют

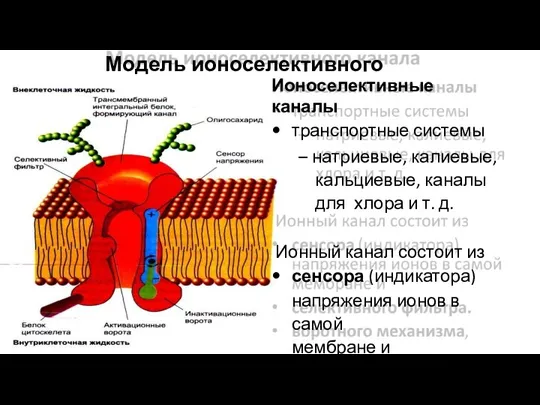

- 21. Модель ионоселективного канала Ионоселективные каналы транспортные системы – натриевые, калиевые, кальциевые, каналы для хлора и т.

- 22. Хемочувствительные (хемо/лигандуправляемые) каналы

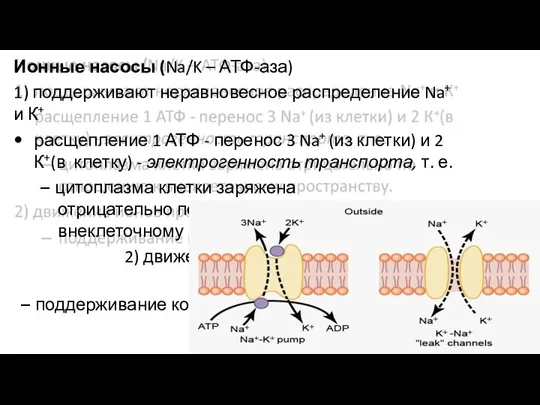

- 23. Ионные насосы (Na/K – АТФ-аза) 1) поддерживают неравновесное распределение Na+ и К+ расщепление 1 АТФ -

- 24. Основные физиологические свойства тканей. Понятие о возбудимых тканях Возбудимость – это способность возбудимых тканей на действие

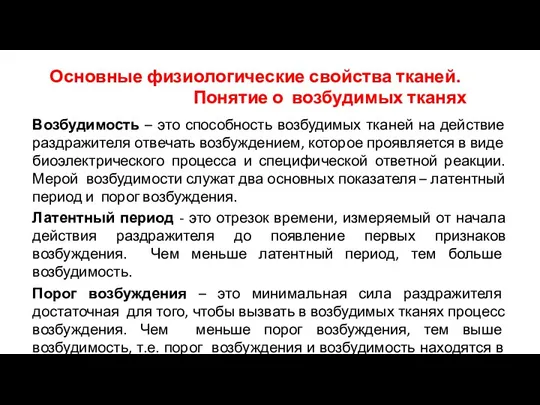

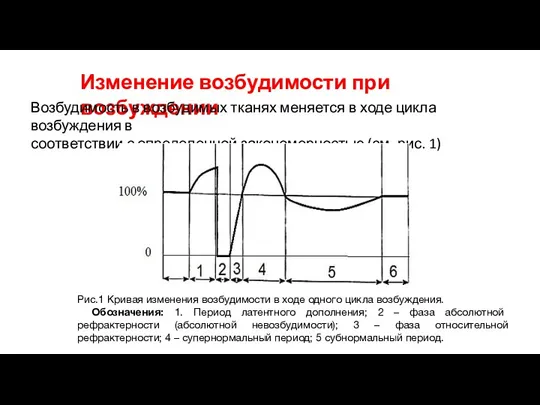

- 25. Изменение возбудимости при возбуждении Возбудимость в возбудимых тканях меняется в ходе цикла возбуждения в соответствии с

- 26. Изменение возбудимости при возбуждении В течение периода латентного дополнения уровень возбудимости в возбудимых тканях повышается, что

- 27. Проводимость как свойство возбудимых тканей Проводимость возбудимых тканей – способность ткани к проведению (распространения) возбуждения. Весьма

- 28. Лабильность тканей, мера лабильности Лабильность – термин, происходящий от латинского корня labilis – подвижный. Лабильность –

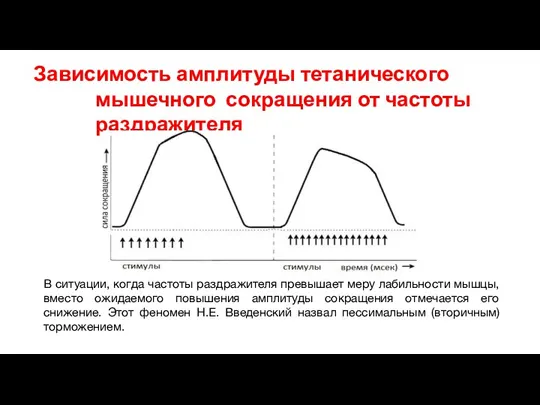

- 29. Зависимость амплитуды тетанического мышечного сокращения от частоты раздражителя В ситуации, когда частоты раздражителя превышает меру лабильности

- 30. Состояния возбудимых тканей: функциональный покой, деятельное состояние, утомление Относительный физиологический покой – это минимальный уровень жизнедеятельности

- 31. Утомление, как функциональное состояние Утомление по внешним признакам напоминает торможение. Оно может проявляться в снижении амплитудных

- 33. Скачать презентацию

Эмбриональный гистогенез и органогенез мочевыделительной системы. Аномалии развития

Эмбриональный гистогенез и органогенез мочевыделительной системы. Аномалии развития Презентация на тему Многообразие птиц

Презентация на тему Многообразие птиц  Klasifikimi i pakurizorëve

Klasifikimi i pakurizorëve Витамины

Витамины Молекулярные основы наследственности

Молекулярные основы наследственности Кордицепс. Cordiceps

Кордицепс. Cordiceps Корень. Строение и рост

Корень. Строение и рост Грибы. Лексическая тема: стихи, загадки, краткая характеристика

Грибы. Лексическая тема: стихи, загадки, краткая характеристика Размножение растений

Размножение растений Класс насекомые

Класс насекомые 14-1 Органы чувств

14-1 Органы чувств Патофизиология белкового обмена

Патофизиология белкового обмена Презентация на тему Теории происхождения человека

Презентация на тему Теории происхождения человека  Исследование душистых веществ в разных сортах базилика

Исследование душистых веществ в разных сортах базилика Эмбриональный гистогенез и органогенез половой системы. Аномалии развития

Эмбриональный гистогенез и органогенез половой системы. Аномалии развития Планирование ветеринарных мероприятий при параскаридозе лошадей

Планирование ветеринарных мероприятий при параскаридозе лошадей Адаптация. Ее формы и механизмы

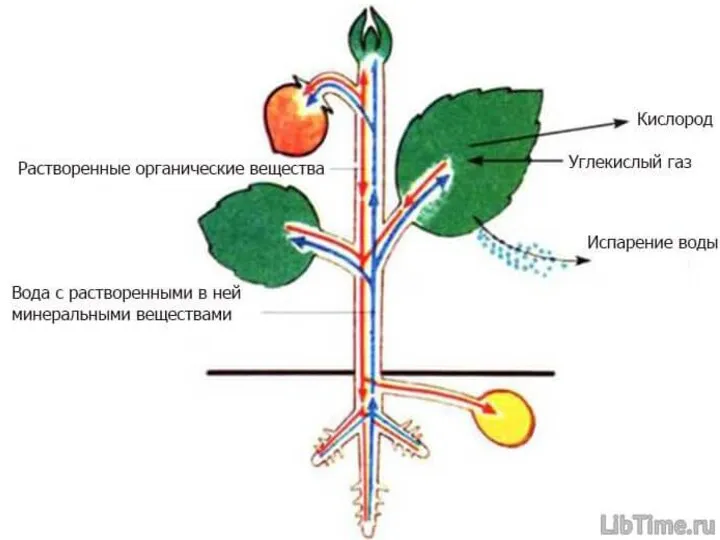

Адаптация. Ее формы и механизмы Проводящие ткани

Проводящие ткани Возрастные особенности человека

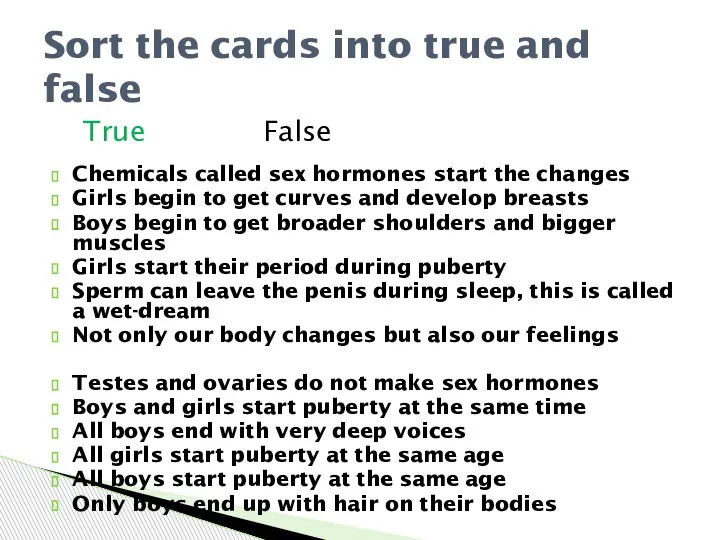

Возрастные особенности человека Проект по биологии

Проект по биологии Значение дыхания. Биологическая роль кислорода

Значение дыхания. Биологическая роль кислорода Презентация на тему Растения – живой организм

Презентация на тему Растения – живой организм  Dostovalov_Arseniy

Dostovalov_Arseniy Строение растений

Строение растений Некоторые опасные животные мира

Некоторые опасные животные мира Центральная нервная система. Головной мозг

Центральная нервная система. Головной мозг Ботаника. Строение растения

Ботаника. Строение растения Процесс фотосинтеза

Процесс фотосинтеза