Слайд 2История открытия

Исследователи Боас (Boas) в 1927 г. и Сент-Дьёрди (Szent-György) в 1931

г. обнаружили витальный фактор, который необходим крысам для сохранения нормального состояния кожи и шерсти. Сент-Дьёрди предложил для этого вещества название «витамин Н» (от немецкого «Haut» – «кожа»). В 1936 г. Кегль (Kögl) и Тоннис (Tönnis) впервые выделили его в чистом виде из печени.

Имя «биотин» витамин H получил по названию гипотетического витального фактора «биос», обеспечивающего рост и размножение дрожжей. Позже выяснилось, что «биос» – это смесь разных витаминов и витаминоподобных веществ, которым были даны индивидуальные названия. А витамин Н «унаследовал» историческое название всей смеси.

Слайд 3Физико-химические свойства

Биотин – кристаллическое вещество. Тпл. = 232,5 °С (с разложением.). Биотин хорошо

растворим в разбавленных растворах щелочей, плохо – в воде и этаноле, нерастворим в этиловом эфире и хлороформе. Устойчив при кипячении. Не разлагается при нагревании в разбавленных растворах кислот и оснований. Легко окисляется.

В молекуле биотина находятся три ассиметричных атома углерода. Поэтому он существует в виде восьми изомеров. Но только один из них обладает витаминной активностью.

Слайд 4Метаболизм витамина Н

Биотин всасывается в основном в тонком кишечнике. Циркулирует в плазме

в свободном (20 %) и связанном с альбуминами виде (80 %). Распределяется по всем тканям и органам, максимум – в печени. Большая часть биотина выводится почками в неизменном виде.

Слайд 5Основные источники

Биотин синтезируется нормальной микрофлорой кишечника. Также биотин широко распространен в природе

и пищевых продуктах.

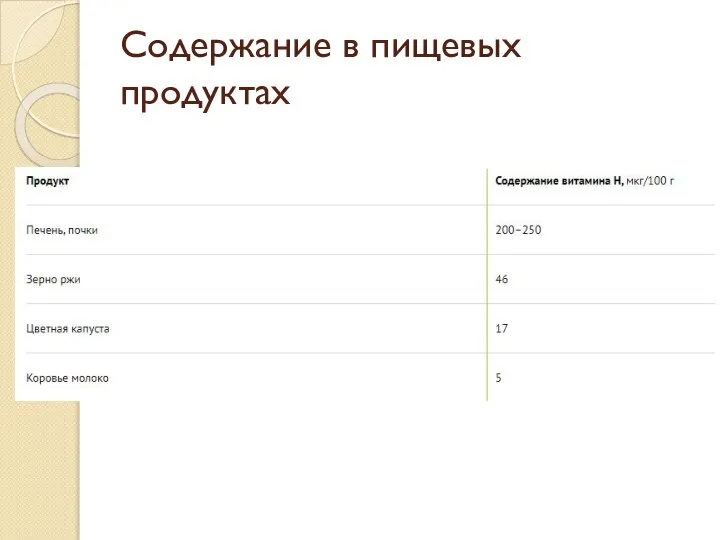

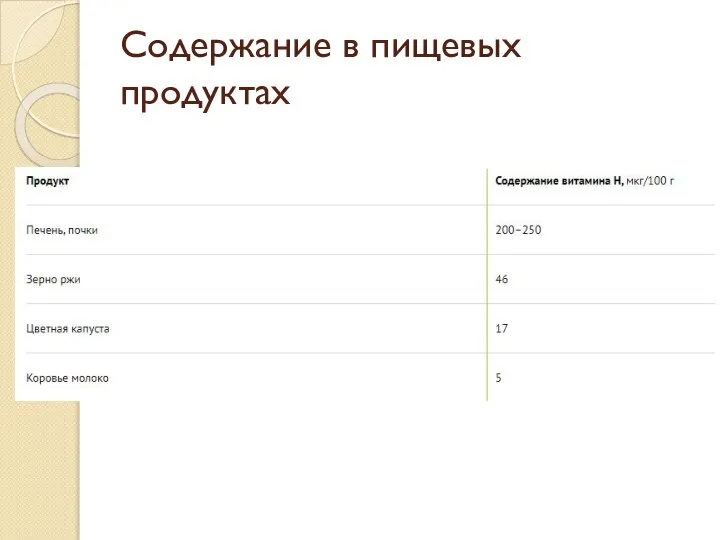

Слайд 6Содержание в пищевых продуктах

Слайд 7Биохимическая роль

Биотин обеспечивает перенос молекул СО2 между молекулами, то есть реакции транскарбоксилирования. Важнейшие

реакции карбоксилирования, которые протекают с помощью биотина у человека: карбоксилирование уксусной кислоты в виде ацетил-КоА с образованием малонил-КоА (это важный этап биосинтеза жирных кислот), карбоксилирование пропионовой кислоты в метилмалонил-КоА (деградация жирных кислот), карбоксилирование пировиноградной кислоты с образованием щавелевоуксусной кислоты (цикл Кребса).

Опосредованно биотин способствует образованию жирных кислот, поддерживает метаболизм аминокислот и углеводов, нормальное функционирование потовых желез, нервной ткани, костного мозга, мужских семенных желез, клеток кожи и волос, минимизирует симптомы дефицита цинка.

Слайд 8Нормы потребления витамина Н

Среднее потребление в разных странах – 20–53 мкг/сутки.

Установленный уровень

потребности в разных странах – 15–100 мкг/сутки.

Верхний допустимый уровень потребления не установлен.

На территории России установлены следующие нормы потребления:

физиологическая потребность для взрослых – 50 мкг/сутки;

физиологическая потребность для детей – от 10 до 50 мкг/сутки.

Презентация на тему Красная книга Тульской области

Презентация на тему Красная книга Тульской области  Самовоспроизведение как процесс взаимодействия химических веществ в клетке

Самовоспроизведение как процесс взаимодействия химических веществ в клетке Класс однодольные

Класс однодольные prezentatsia_ChMN_1-12p

prezentatsia_ChMN_1-12p Гистология. Мышечные ткани

Гистология. Мышечные ткани Любимая порода собак

Любимая порода собак Funny animals

Funny animals Основные отряды Насекомых (7 класс)

Основные отряды Насекомых (7 класс) Лекция 6. Психофизиология восприятия

Лекция 6. Психофизиология восприятия Введение, предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. Классификация микроорганизмов

Введение, предмет и задачи медицинской микробиологии и иммунологии. Классификация микроорганизмов Классификация в психиатрии. Тревожные расстройства. Нейропсихиатрия и биология зависимости. Занятие 2

Классификация в психиатрии. Тревожные расстройства. Нейропсихиатрия и биология зависимости. Занятие 2 According to the soil specialization (And some botanical science…)

According to the soil specialization (And some botanical science…) Побег. Биология. 6 класс

Побег. Биология. 6 класс Морфология клещей, отличие клещей от пауков, систематика клещей

Морфология клещей, отличие клещей от пауков, систематика клещей Дыхательная система. Полость носа, гортань, трахея

Дыхательная система. Полость носа, гортань, трахея Дыхательная система

Дыхательная система Цифровая учебная лаборатория

Цифровая учебная лаборатория Цветковые растения

Цветковые растения Птицы России. Воробей

Птицы России. Воробей Индивидуальное развитие растений

Индивидуальное развитие растений Тест по теме: Молекулярная биология

Тест по теме: Молекулярная биология Многообразие Голосеменных. Сосна Кедровая

Многообразие Голосеменных. Сосна Кедровая Экология бактерий

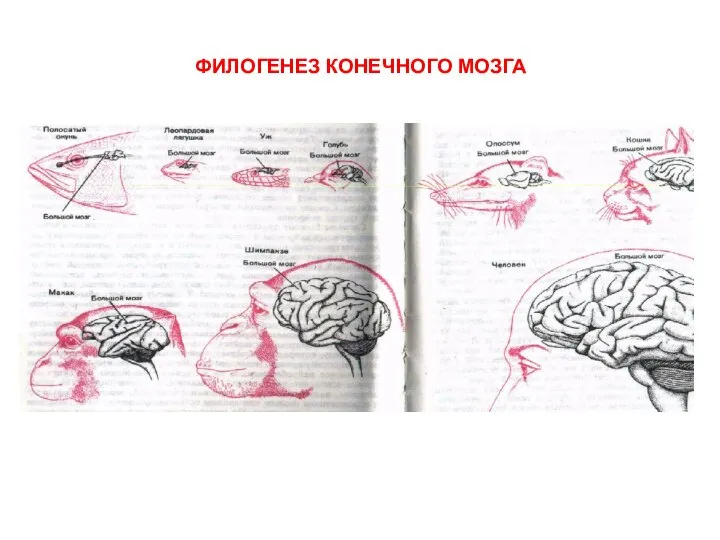

Экология бактерий Филогенез конечного мозга. Головной мозг миноги

Филогенез конечного мозга. Головной мозг миноги Принципы транскрипции. Структура промотора прокариот

Принципы транскрипции. Структура промотора прокариот Викторина В царстве растений

Викторина В царстве растений Красная книга Республики Беларусь

Красная книга Республики Беларусь Половое размножение растений

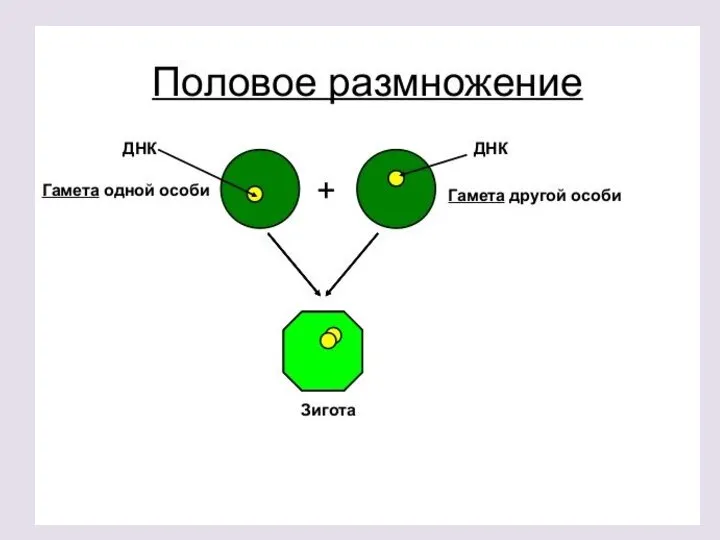

Половое размножение растений