Содержание

- 2. Учебные вопросы Предмет и объект изучаемой учебной дисциплины. Характеристика основных понятий дисциплины. Методы исследования. Место управления

- 3. 1. Предмет и объект изучаемой учебной дисциплины. Характеристика основных понятий дисциплины. Методы исследования. Место управления развитием

- 4. изучение устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Цель дисциплины Курс направлен на выработку

- 5. - изучить территориальные особенности развития окружающей и материальной среды и рассмотреть специфику управления развитием территорий с

- 6. В последние годы государственному и муниципальному стратегическому управлению уделяется повышенное внимание: разрабатываются Федеральные целевые программы, концепции

- 7. По изучению курса студент должен: знать основы стратегического управления, основные принципы и инструменты стратегического управления территорией,

- 8. Содержание дисциплины Лекции – 12 часов Практические занятия – 24 часа Промежуточная аттестация – зачёт Возможности

- 9. 2. Понятие развитие и управление. Понятие территории, границы и населения. Роль территории в жизни человека и

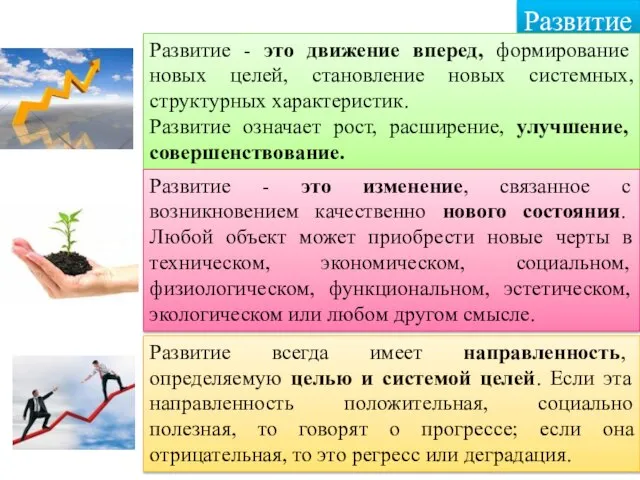

- 10. Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью и системой целей. Если эта направленность положительная, социально полезная, то

- 11. Социальное развитие – это изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных отношений, институтов, норм и

- 12. Развитие сложный процесс. Раньше всех получил признание циклический (круговой), позже - поступательный (линейный), а сейчас -

- 13. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие: повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования;

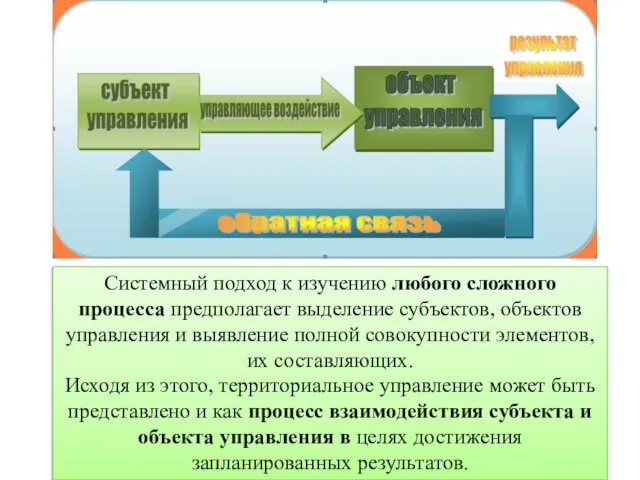

- 14. Управление – процесс целенаправленного воздействия субъекта на объект для достижения определенных результатов. Субъект управления – физическое

- 15. Различают основные и конкретные (специальные) функции управления. Они выполняются в каждой управляющей системе и на каждом

- 16. Организация представляет собой не только деятельность по созданию и упорядочению предприятия как объекта управления, но и

- 17. Процесс управления не замыкается на функциях планирования, организации и координации. В деятельности организации неизбежно возникают проблемы

- 18. Контроль заключается в систематической проверке всех сторон деятельности объекта управления в соответствии с установленными требованиями или

- 19. В современной литературе управление рассматривается, в зависимости от предмета и объекта исследования, с нескольких точек зрения:

- 20. В-четвертых, территориальное управление, основным принципом реализации которого является непрерывность – это не какое-то единовременное управленческое действие

- 21. Системный подход к изучению любого сложного процесса предполагает выделение субъектов, объектов управления и выявление полной совокупности

- 22. Объектом муниципального управления является муниципальное образование – территория, на которой осуществляется местное самоуправление, а также хозяйствующие

- 23. И объекты, и субъекты местного самоуправления функционируют в единой информационно-правовой среде. Основными компонентами информационно-правовой среды являются

- 24. Территория отличается от пространства своей конкретностью, привязанностью к определенным координатам. Для территории характерны не только специфические

- 25. Территория (лат. territorium, от tеrrа - земля, страна) - часть поверхности земной суши с присущими ей

- 26. Понятие территории юридически закреплено в Статье 4 Конституции России, в которой, определяя основы разграничения полномочий между

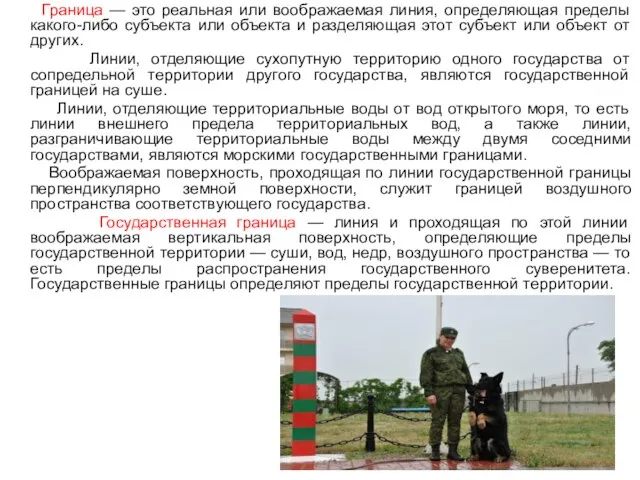

- 27. Граница — это реальная или воображаемая линия, определяющая пределы какого-либо субъекта или объекта и разделяющая этот

- 28. Вся обитаемая часть суши (т. е. все материки, кроме Антарктиды) и, прилегающие к ней обширные морские

- 29. Территориальное разграничение между государствами осуществляется поэтапно, в ходе делимитации и демаркации границы. В межгосударственной практике известны

- 30. 1. Государственной является территория, находящаяся под суверенитетом определенного государства. В состав территории государства входят: суша в

- 31. 3. К территориям со смешанным режимом относятся континентальный шельф и экономическая зона. Определение принадлежности, режима и

- 32. Инициаторами установления экономических зон выступили в конце 1960-х годов латиноамериканские государства. К середине 1980-х годов их

- 33. Согласно закону о гос..границе РФ (ст. 5) , прохождение гос.границы РФ обычно устанавливается : на суше

- 34. Населе́ние (народонаселение) в демографии — совокупность людей, живущих на Земле (население Земли) или в пределах конкретной

- 35. Государство осуществляет территориальную юрисдикцию в отношении лиц, находящихся на его территории, независимо от их гражданства, а

- 36. Человеческое общество находится в определенном взаимодействии с природной средой, образуя динамическую систему «общество – природа» -

- 37. Человечество, являясь частью природы, подвергается воздействию ее законов и в то же время в своей деятельности

- 38. Главная производительная сила должна реально определять изменения и преобразования в природной среде, частицей которой она сама

- 39. Всякое ослабление или разрыв связей приводит к ослаблению или исчезновению способностей их воспроизводства как части природной

- 40. В настоящее время в результате дисфункции развития общества и биосферы привели к исчерпанию некоторых ресурсов и

- 42. Скачать презентацию

Слайд 2Учебные вопросы

Предмет и объект изучаемой учебной дисциплины. Характеристика основных понятий дисциплины. Методы

Учебные вопросы

Предмет и объект изучаемой учебной дисциплины. Характеристика основных понятий дисциплины. Методы

Понятие развитие и управление. Понятие территории, границы и населения. Роль территории в жизни человека и общества и особенности ее управлением.

Территория как сложная саморазвивающаяся система и пространство. Взаимосвязь природы – общества – производительных сил – экономики.

Слайд 31. Предмет и объект изучаемой учебной дисциплины. Характеристика основных понятий дисциплины. Методы

1. Предмет и объект изучаемой учебной дисциплины. Характеристика основных понятий дисциплины. Методы

Слайд 4 изучение устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

Цель дисциплины

изучение устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

Цель дисциплины

Курс направлен на выработку у студентов представления о способах и механизмах стратегического управления муниципальной территорией.

Слайд 5- изучить территориальные особенности развития окружающей и материальной среды и рассмотреть специфику

- изучить территориальные особенности развития окружающей и материальной среды и рассмотреть специфику

- исследовать проблему управления развитием территорий в условиях глобального социального кризиса и проанализировать особенности развития и управления территориальной организации производства;

- раскрыть специфику управления развитием территорий экономических районов и федеральных округов России и сформировать территориально-пространственное мышление, ориентированное на решение управленческих задач в условиях российской действительности.

Задачи дисциплины

Слайд 6В последние годы государственному и муниципальному стратегическому управлению уделяется повышенное внимание: разрабатываются

В последние годы государственному и муниципальному стратегическому управлению уделяется повышенное внимание: разрабатываются

Ключевые аспекты дисциплины

Знание основ государственного и муниципального стратегического управления, а также тенденций развития новых технологий менеджмента создает фундаментальную базу профессиональной подготовки управленческих кадров и выпускников вузов, способных успешно работать в условиях модернизации экономики и системы государственного управления.

Слайд 7По изучению курса студент должен:

знать основы стратегического управления, основные принципы и

По изучению курса студент должен:

знать основы стратегического управления, основные принципы и

уметь анализировать социально-экономическое положение территории, оценивать ее потенциал и определять точки роста и полюса экономического развития;

способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.;

уметь анализировать и предлагать пути оптимизации муниципального управления, исследовать эффективность действующих инструментов и механизмов стратегического управления.

Ключевые аспекты дисциплины

Слайд 8Содержание дисциплины

Лекции – 12 часов

Практические занятия – 24 часа

Промежуточная аттестация – зачёт

Возможности

Содержание дисциплины

Лекции – 12 часов

Практические занятия – 24 часа

Промежуточная аттестация – зачёт

Возможности

Написание эссе (сообщения, доклада).

Подготовка и выступление с презентацией.

Устный или письменный опрос.

Решение кейс-ситуаций.

Написание статьи по тематике.

Работа над поектом.

Слайд 92. Понятие развитие и управление. Понятие территории, границы и населения. Роль территории

2. Понятие развитие и управление. Понятие территории, границы и населения. Роль территории

Территория как сложная саморазвивающаяся система и пространство. Взаимосвязь природы – общества – производительных сил – экономики.

Слайд 10Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью и системой целей. Если эта направленность

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью и системой целей. Если эта направленность

Развитие

Развитие - это движение вперед, формирование новых целей, становление новых системных, структурных характеристик.

Развитие означает рост, расширение, улучшение, совершенствование.

Развитие - это изменение, связанное с возникновением качественно нового состояния. Любой объект может приобрести новые черты в техническом, экономическом, социальном, физиологическом, функциональном, эстетическом, экологическом или любом другом смысле.

Слайд 11Социальное развитие – это изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных

Социальное развитие – это изменение общества, которое приводит к появлению новых общественных

Развитие общества - это процесс, в котором действуют, с одной стороны, люди, общности, институты, а с другой стороны, объективные условия, которые становятся рамками их целей, деятельности и результатов. С точки зрения исторического реализма решающим фактором исторического развития является субъективный фактор - сознательная деятельность элит, партий, классов, их интересы, программы, организованность, воля, энергия в реализации интересов. К объективным факторам развития обществ относятся территория, климат, уровень экономики, состояние общественных институтов (семьи, образования, суда, армии и т.п.), ментальность, сознание, мировоззрение народа и т.п.)

Слайд 12 Развитие сложный процесс. Раньше всех получил признание циклический (круговой), позже -

Развитие сложный процесс. Раньше всех получил признание циклический (круговой), позже -

Слайд 13Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение

Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение

создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства;

увеличение степени личной свободы людей, в том числе их экономической свободы.

Развитие фирм, организаций, стран и регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей.

Развитие имеет целенаправленность

Основной, интегральной целью социально-экономического развития территорий является улучшение качества жизни населения.

Слайд 14 Управление – процесс целенаправленного воздействия субъекта на объект для достижения определенных

Управление – процесс целенаправленного воздействия субъекта на объект для достижения определенных

Объектом управления, то есть тем, на что направлено властное воздействие субъекта управления, может быть физическое и юридическое лицо, а также социально-экономическая система, процесс.

Основы науки управления сформировались в современном понимании в конце Х1Х – начале ХХ в., в ответ на требования промышленности, которая постепенно приобретала такие специфические черты, как массовое производство, крупномасштабный сбыт, ориентация на рынки большой емкости. Мощные корпорации испытывали острую необходимость в рациональной организации производства и труда, четкой и взаимосвязанной работе всех подразделений и служб, менеджеров и исполнителей в соответствии с научно обоснованными принципами, нормами и стандартами.

Слайд 15 Различают основные и конкретные (специальные) функции управления. Они выполняются в каждой

Различают основные и конкретные (специальные) функции управления. Они выполняются в каждой

К основным относят планирование, организацию, координацию, регулирование, контроль.

Планирование означает преднамеренный и сознательный выбор решения о том, что и как делать, кому и когда. Оно предшествует выполнению всех других управленческих функций, поскольку призвано сформулировать цели и задачи организации, пути, средства и методы их достижения. В целом планирование — это первая и исходная функция управления.

Слайд 16 Организация представляет собой не только деятельность по созданию и упорядочению предприятия

Организация представляет собой не только деятельность по созданию и упорядочению предприятия

Координация заключается в согласовании различных процессов управления, действий исполнителей во времени и пространстве. Ее цель — найти баланс в работе отдельные служб, руководителей и специалистов организации, подчинить различные, иногда противоречивые интересы главной пели. Необходимость в координации существует всегда. Следует отметить, что при хорошо разработанных планах и оптимальной организации производства большая часть работы по координации осуществляется как бы автоматически.

Слайд 17 Процесс управления не замыкается на функциях планирования, организации и координации. В

Процесс управления не замыкается на функциях планирования, организации и координации. В

Регулирование — это вид управленческого труда, целью и назначением которого является преодоление противоречия между организацией и дезорганизацией, порядком и факторами, его нарушающими (возмущающими). Это процесс воспроизведения упорядоченности системы в непрерывно меняющихся условиях, на новом уровне. Регулирование необходимо не только для поддержания упорядоченности той или иной системы, но и для ее реорганизации с целью эффективного решения новых задач.

Слайд 18 Контроль заключается в систематической проверке всех сторон деятельности объекта управления в

Контроль заключается в систематической проверке всех сторон деятельности объекта управления в

Слайд 19В современной литературе управление рассматривается, в зависимости от предмета и объекта исследования,

В современной литературе управление рассматривается, в зависимости от предмета и объекта исследования,

При исследовании аспектов, касающихся управления развития муниципальных образований, наиболее целесообразен комплексный подход.

Это обосновывается тем, что, во-первых, система управления социально-экономического развития любого муниципального образования является сложной системой.

Она состоит, как минимум, из трех основных организационно-хозяйственных подсистем (подсистемы управления муниципальным имуществом, подсистемы управления экономическим развитием, подсистемы управления социальным развитием) и одной финансовой подсистемы – подсистемы управления бюджетом.

Управление

Слайд 20В-четвертых, территориальное управление, основным принципом реализации которого является непрерывность – это не

В-четвертых, территориальное управление, основным принципом реализации которого является непрерывность – это не

Во-вторых, она сама является важным элементом и подсистемой общей системы территориального управления.

В-третьих, территориальное управление, если рассматривать его с точки зрения поуровневого распределения властных полномочий и предметов ведения, это набор закрепленных за теми или иными органами исполнительной и представительной власти функций и видов деятельности.

Слайд 21Системный подход к изучению любого сложного процесса предполагает выделение субъектов, объектов управления

Системный подход к изучению любого сложного процесса предполагает выделение субъектов, объектов управления

Исходя из этого, территориальное управление может быть представлено и как процесс взаимодействия субъекта и объекта управления в целях достижения запланированных результатов.

Слайд 22Объектом муниципального управления является муниципальное образование – территория, на которой осуществляется местное

Объектом муниципального управления является муниципальное образование – территория, на которой осуществляется местное

Совокупность элементов, формирующих субъект управления на уровне муниципального образования, достаточно проста. Она включает в себя главу муниципального образования, представительный, исполнительно-распорядительный, иные органы, закрепленные в уставе МО, хозяйствующие субъекты и население.

Субъект управления

Объект управления

Предметом муниципального управления является регулирование всех социальных и экономических процессов, происходящих в границах МО.

Предмет управления

Слайд 23И объекты, и субъекты местного самоуправления функционируют в единой информационно-правовой среде.

Основными

И объекты, и субъекты местного самоуправления функционируют в единой информационно-правовой среде.

Основными

федеральные, региональные и муниципальные правовые акты, регулирующие процессы местного самоуправления,

и информационно-коммуникационная сфера (первичная, бухгалтерская и статистическая отчетность, исполнительно-распорядительные документы, прогнозы развития, планы и программы деятельности, анализы, иные информационные ресурсы и средства коммуникаций), обеспечивающая взаимосвязь управленческих процессов.

Слайд 24Территория отличается от пространства своей конкретностью, привязанностью к определенным координатам. Для территории

Территория отличается от пространства своей конкретностью, привязанностью к определенным координатам. Для территории

1) размеры, то есть общая площадь;

2) протяженность с севера на юг и с востока на запад;

3) компактность, то есть сконцентрированность в единое целое;

4) географическое положение на карте мира, в том числе наличие рек и выхода к морю;

5) населенность (численность и плотность населения, его распределение по отдельным участкам территории);

6) климатические условия, на которые оказывают влияние приближенность к экватору или к одному из полюсов Земли, к морям или другим большим водоемам, нахождение в глубине или на краю континента;

7) особенности ландшафта;

8) характер недр и степень их разработки;

9) характер границ (юридически оформленные или фактически существующие, естественные или произвольные, надежно укрепленные или беззащитные);

10) характер сопредельных территорий (государственные или международные, с миролюбивыми или агрессивными политическими режимами);

11) время существования.

Как видим, ряд параметров, характеризующих территорию, имеют явно внепространственный характер.

Слайд 25 Территория (лат. territorium, от tеrrа - земля, страна) - часть поверхности

Территория (лат. territorium, от tеrrа - земля, страна) - часть поверхности

Слайд 26 Понятие территории юридически закреплено в Статье 4 Конституции России, в которой,

Понятие территории юридически закреплено в Статье 4 Конституции России, в которой,

Среди функций Российского государства особо обозначено обеспечение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации. В данном контексте территория представляется не только в виде пространственных пределов функционирования общества, некоей основы существования социального организма, но и как своего рода политическое, экономическое и культурное пространство, пределы осуществления власти внутри страны и пределы, за которыми государство выступает как иностранная, внешняя сила.

Слайд 27 Граница — это реальная или воображаемая линия, определяющая пределы какого-либо субъекта

Граница — это реальная или воображаемая линия, определяющая пределы какого-либо субъекта

Линии, отделяющие сухопутную территорию одного государства от сопредельной территории другого государства, являются государственной границей на суше.

Линии, отделяющие территориальные воды от вод открытого моря, то есть линии внешнего предела территориальных вод, а также линии, разграничивающие территориальные воды между двумя соседними государствами, являются морскими государственными границами.

Воображаемая поверхность, проходящая по линии государственной границы перпендикулярно земной поверхности, служит границей воздушного пространства соответствующего государства.

Государственная граница — линия и проходящая по этой линии воображаемая вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории — суши, вод, недр, воздушного пространства — то есть пределы распространения государственного суверенитета. Государственные границы определяют пределы государственной территории.

Слайд 28 Вся обитаемая часть суши (т. е. все материки, кроме Антарктиды) и,

Вся обитаемая часть суши (т. е. все материки, кроме Антарктиды) и,

Делимитация — определение по соглашению между правительствами сопредельных государств общего направления прохождения государственной границы и нанесение ее на географическую карту.

Демаркация — проведение линии государственной границы на местности и обозначение ее соответствующими пограничными знаками.

Слайд 29Территориальное разграничение между государствами осуществляется поэтапно, в ходе делимитации и демаркации границы.

В

Территориальное разграничение между государствами осуществляется поэтапно, в ходе делимитации и демаркации границы.

В

Орографическая граница — линия, проведённая по естественным рубежам с учётом рельефа местности, в основном по горному водоразделу и руслу рек.

Геометрическая граница пересекает местность без учёта её рельефа (минуя населённые пункты).

Географическая линия проходит через определённые географические координаты (может совпадать с параллелью или меридианом). Географические границы, проведённые по параллелям и меридианам, встречаются в Африке и Америке, где они устанавливались государствами-метрополиями для колоний.

Слайд 301. Государственной является территория, находящаяся под суверенитетом определенного государства. В состав территории

1. Государственной является территория, находящаяся под суверенитетом определенного государства. В состав территории

2. К территориям с международным режимом относятся лежащие за пределами государственной территории земные пространства, которые находятся в общем пользовании всех государств в соответствии с международным правом. Это открытое море, воздушное пространство над ним и глубоководное морское дно за пределами континентального шельфа. Некоторые особенности имеет международно-правовой режим арктических районов открытого моря (Северный Ледовитый океан). Канада, Россия и другие страны разделили его на “полярные сектора”. Все земли и острова в пределах “полярных секторов”, ледяные поля у берега входят в состав государственных территорий этих стран. “Полярный сектор” - пространство, основанием которого является северная граница государства, вершиной - Северный полюс, а боковыми границами — меридианы.

Слайд 313. К территориям со смешанным режимом относятся континентальный шельф и экономическая зона.

Определение

3. К территориям со смешанным режимом относятся континентальный шельф и экономическая зона.

Определение

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. под континентальным шельфом понимается морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы территориальных вод государства на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориальных вод, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние. Внешняя граница континентального шельфа не может находиться далее 100 морских миль от 200-метровой изобаты (линии одинаковых глубин) и не должна проходить далее 350 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориальных вод.

Страны мира имеют исключительное право на разведку и эксплуатацию “своего шельфа”, но не имеют суверенных прав на соответствующую акваторию.

Слайд 32 Инициаторами установления экономических зон выступили в конце 1960-х годов латиноамериканские государства.

Инициаторами установления экономических зон выступили в конце 1960-х годов латиноамериканские государства.

Экономические зоны — это районы акватории мирового океана за пределами территориальных вод шириной около 200 морских миль, в которых приморское государство осуществляет суверенные права на разведку и разработку минеральных ресурсов, проведение научных исследований, лов рыбы (зоны национальной юрисдикции на ресурсы), а другие страны пользуются свободой судоходства и имеют доступ к излишкам допустимого улова (по конвенции ООН по морскому праву).

И нашей стране был выделен участок в центральной, приэкваториальной части Тихого океана (площадью около 75 тыс. км2) для проведения поисково-разведочных работ на дне океана.

Рыболовные зоны и шельфы часто превышают площадь сухопутной территории государства и могут существенно увеличить его ресурсный потенциал.

Слайд 33Согласно закону о гос..границе РФ (ст. 5) , прохождение гос.границы РФ обычно

Согласно закону о гос..границе РФ (ст. 5) , прохождение гос.границы РФ обычно

на суше — по характерным точкам, линиям рельефа или ясно видимым ориентирам;

на море — по внешней границе территориального моря России;

на судоходных реках — посередине главного фарватера или тальвегу реки;

на несудоходных реках, ручьях — по их середине или посередине главного рукава реки;

на озёрах и иных водоёмах — по равноотстоящей, срединной, прямой или другой линии, соединяющей выходы государственной границы к берегам озера или иного водоема;

на водохранилищах гидроузлов и иных искусственных водоёмах — в соответствии с линией государственной границы, проходившей на местности до её затопления;

на мостах, плотинах и других сооружениях, проходящих через реки, ручьи, озёра и иные водоёмы, — посередине этих сооружений или по их технологической оси независимо от прохождения государственной границы на воде.

Линия гос. границы на местности обозначается ясно видимыми пограничными знаками,. могут использоваться и другие знаки, например маркировка на асфальте.

Слайд 34 Населе́ние (народонаселение) в демографии — совокупность людей, живущих на Земле (население

Населе́ние (народонаселение) в демографии — совокупность людей, живущих на Земле (население

Под населением в международном праве понимается совокупность индивидов, проживающих на территории отдельного государства и находящихся под его юрисдикцией.

В международном праве выделяют следующие категории лиц, входящих в понятие «население»: 1) собственно граждане (подданные) отдельного государства (постоянный состав населения); 2)иностранные граждане, постоянно проживающие в данном государстве; 3) лица с двойным гражданством (бипатриды); 4) лица, не имеющие гражданства (апатриды).

Правовой статус населения любого государства определяется и регламентируется прежде всего национальным законодательством — конституцией, законодательными актами о гражданстве, а также иными нормативными правовыми актами государства. В то же время Значительная часть вопросов гражданства регулируется международными многосторонними и двусторонними договорами. Среди подобных вопросов — правовой режим иностранцев, правовое положение вынужденных мигрантов и лиц с двойным гражданством, право убежища.

Слайд 35 Государство осуществляет территориальную юрисдикцию в отношении лиц, находящихся на его территории,

Государство осуществляет территориальную юрисдикцию в отношении лиц, находящихся на его территории,

и консульского права.

Слайд 36 Человеческое общество находится в определенном взаимодействии с природной средой, образуя динамическую

Человеческое общество находится в определенном взаимодействии с природной средой, образуя динамическую

Если на ранних этапах развития человек полностью зависел от географической среды, то в современных условиях он становится одним из активных элементов природы, т.к. крупные коллективы людей могут видоизменять цикл обмена веществ и энергии, сложившийся в природе. Иногда эти изменения ухудшают условия развития и жизнедеятельности как самого человека, так и всей биогенной системы Земли.

«Порог» самовоспроизводства

природной среды слишком мал

по сравнению с тем антропоген-

ным воздействием, которое сего-

дня осуществляется односторонне,

Предпочтение отдается процессам

изъятия, использования ресурсов

Природы и забываются такие, как

охрана и воспроизводство.

Слайд 37 Человечество, являясь частью природы, подвергается воздействию ее законов и в то

Человечество, являясь частью природы, подвергается воздействию ее законов и в то

Эта двойственность приводит к тому, что взаимодействие общественного производства и природы проявляется через возникновение и разрешение противоречий между ними. Поэтому необходим детальный объективный анализ этих противоречивых взаимоотношений.

Под производительными силами понимается система условий, факторов, объективных и субъективных элементов, необходимых для преобразования и приспособления энергии, вещества природы с целью удовлетворения потребностей человека – главной производительной силы.

Естественные природные производительные силы: тела природы, природные ресурсы, через трудовую деятельность главной производительной силы превращаемые в предметы, орудия труда и производственные процессы.

Слайд 38Главная производительная сила должна реально определять изменения и преобразования в природной среде,

Главная производительная сила должна реально определять изменения и преобразования в природной среде,

Особенности процесса регулирования изменений и преобразований в природной среде:

Все элементы естественных производительных сил взаимосвязаны и представляют целостную систему;

Отдельные элементы естественных производительных сил «имеют способность» проявлять свои свойства, качества, свою сущность только в единстве с системой;

Элементы естественных производительных сил, входя в систему, составляя единую целостность в силу их взаимосвязи, взаимообусловленности, участвуют в создании системы свойств и качеств, не присущих отдельно взятым элементам;

Вычленение элементов из системы приводит к их деградации и утрате как качественного проявления;

Естественные производительные силы имеют определенную способность самовоспроизводства;

Слайд 39 Всякое ослабление или разрыв связей приводит к ослаблению или исчезновению способностей

Всякое ослабление или разрыв связей приводит к ослаблению или исчезновению способностей

Таким образом, существует взаимообусловленная связь между естественными производительными силами и хозяйственной деятельностью, т.е. должна соблюдаться сопряженность естественных производительных сил и хозяйствования на основе их использования. Эта связь и сопряженность требуют регулирования, особенно регулирования и соизмерения темпов экономического развития и темпов воспроизводства естественных производительных сил.

Качественные характеристики уровня развития природно-хозяйственных комплексов (ПХК) обусловлены степенью и масштабами реализации в хозяйственной практике природно-хозяйственного потенциала.

Слайд 40В настоящее время в результате дисфункции развития общества и биосферы привели к

В настоящее время в результате дисфункции развития общества и биосферы привели к

Наступил и экологический предел использования естественных производительных сил, что привело к объективной необходимости сохранения экологического равновесия в целях использования естественных производительных сил и развития общественных производительных сил.

Сегодня очевидно то, что затраты общественных производительных сил на рациональное использование естественных производительных сил будут возрастать по сравнению с эффектом использования непосредственно ранее доступных (даровых) сил природы.

Этот процесс развития взаимодействия естественных и общественных производительных сил приводит к регулированию этого взаимодействия, т.е. к управлению общественными и естественными производительными силами.

Нелинейность как характеристика экономического развития России. Лекция 2

Нелинейность как характеристика экономического развития России. Лекция 2 Причины неплатежей в современном мире и пути их преодоления

Причины неплатежей в современном мире и пути их преодоления Энергоемкость и энергетическая эффективность транспортной продукции. Тран - единица измерения эффективности транспорта

Энергоемкость и энергетическая эффективность транспортной продукции. Тран - единица измерения эффективности транспорта Балансовая стоимость задания

Балансовая стоимость задания Мониторинг экономичности различных видов отопления в жилых помещениях

Мониторинг экономичности различных видов отопления в жилых помещениях Азбука экономической теории

Азбука экономической теории Конкуренция. Основные типы рынков

Конкуренция. Основные типы рынков Система жизнеобеспечения кочевников-казахов. Дисперсная организация производства и расселение населения

Система жизнеобеспечения кочевников-казахов. Дисперсная организация производства и расселение населения Foundations of Economics

Foundations of Economics Экономика. 9 класс

Экономика. 9 класс Факторы экономического спада в Японии. Динамика развития современной экономики Японии

Факторы экономического спада в Японии. Динамика развития современной экономики Японии Деньги. Функции денег. Налоги

Деньги. Функции денег. Налоги Государственное управление и государственная политика.

Государственное управление и государственная политика. Третий сектор экономики России

Третий сектор экономики России Экономика. Экономические системы

Экономика. Экономические системы Торгово-промышленная палата Республики Карелия

Торгово-промышленная палата Республики Карелия Природные и социальные условия хозяйствования в России. Тест

Природные и социальные условия хозяйствования в России. Тест turboworker1

turboworker1 История становления социального обеспечения в России на разных этапах развития

История становления социального обеспечения в России на разных этапах развития Рынок политических прогнозов

Рынок политических прогнозов Информационные технологии в экономике

Информационные технологии в экономике Науково-технічний прогрес та інновації у конкурентній боротьбі

Науково-технічний прогрес та інновації у конкурентній боротьбі Слияние компаний

Слияние компаний Рынок акций

Рынок акций Малый бизнес в Японии

Малый бизнес в Японии Обзор итогов переговорочного процесса по присоединению России к ВТО: анализ проблемных и нерешенных вопросов

Обзор итогов переговорочного процесса по присоединению России к ВТО: анализ проблемных и нерешенных вопросов Выполнил: студент 2-го курса очной формы обучения факультета таможенного дела, группа Т092 Еркебаева З.С. Научный руководитель Л. И.

Выполнил: студент 2-го курса очной формы обучения факультета таможенного дела, группа Т092 Еркебаева З.С. Научный руководитель Л. И.