- Главная

- Информатика

- Построение проблемосодержащих и проблемо-разрешающих моделей для сложных систем

Содержание

- 2. Превращение проблемы в проблематику. Постановка формальной задачи, которую надо решать, для традиционных наук — начальный, отправной

- 3. Наиболее существенным моментом построения таких систем проблем - проблемосодержащих моделей является рассмотрение исходной проблемы с различных

- 5. Выявление целей. Проблеморазрешающие модели. Как хорошо формализованные, так и слабо структурированные проблемы должны быть приведены к

- 6. Исследование целей заинтересованных в проблеме аналитиков должно предусматривать возможность их уточнения, расширения или даже замены. В

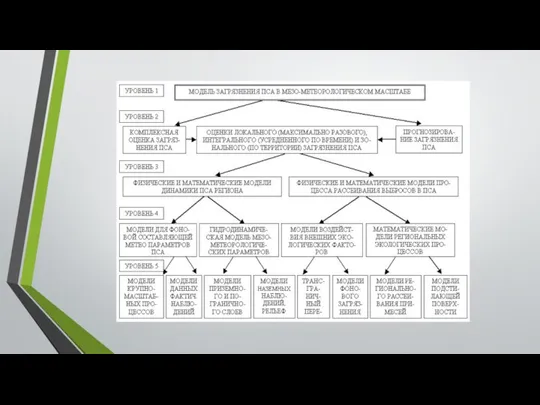

- 7. Например, для примера информационной системы анализ и прогнозирования загрязнения пограничного слоя атмосферы региона проблеморазрешающая система в

- 9. Алгоритмы проведения системного анализа Если понимать формализацию узко (в идеале как математическую постановку задачи и вполне

- 10. Компоненты системных исследований Перечислим основные средства исследования систем (этапы системного анализа), т.е. блоки, из которых может

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Превращение проблемы в проблематику.

Постановка формальной задачи, которую надо решать, для традиционных наук

Превращение проблемы в проблематику.

Постановка формальной задачи, которую надо решать, для традиционных наук

Проблемосодержащая система - это система, в деятельности которой проявилась данная проблема как некоторое отрицательное, нежелательное явление. Этап формулирования проблемы состоит в определении проблематики – множество взаимосвязанных проблем, связанных с решением конкретной задачи. Однако формулирование проблемы всегда есть субъективная модель объекта, неизбежно имеет целевой характер, является приблизительной, упрощенной. Поэтому следует проверять предложенную формулировку на адекватность, что обычно приводит к развитию, дополнению, уточнению первоначального варианта описания проблемы. Системное исследование всякой проблемы начинается с ее расширения до проблематики, т.е. нахождения системы проблем и подпроблем, существенно связанных с исследуемой, без учета которых она не может быть решена.

Слайд 3Наиболее существенным моментом построения таких систем проблем - проблемосодержащих моделей является рассмотрение

Наиболее существенным моментом построения таких систем проблем - проблемосодержащих моделей является рассмотрение

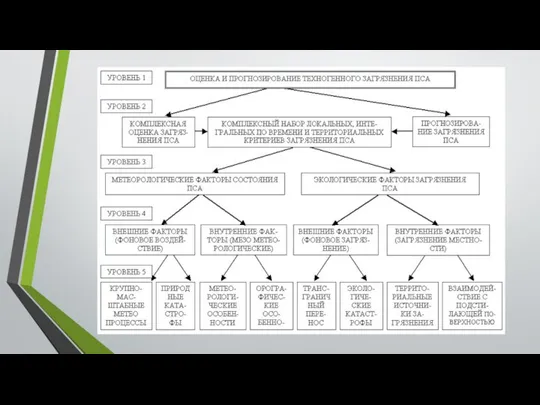

Рассмотрим пример построения проблемосодержащей модели информационной системы анализа и прогнозирования техногенного загрязнения атмосферы региона. Во главе схемы формулируется проблема. На более низком уровне выделяются два её основных аспекта – анализ и прогнозирование. Далее проводится анализ объектов, которые рассматриваются как более мелкие, расщепленные подпроблемы. Заметим, что для комплексной модели сложной системы выделены в общем виде наиболее общие характеристики: 1)внешние факторы, источники (граничные условия); 2)внутренние факторы; 3)внутренние источники ; 4)начальные условия состояния системы. Эти параметры рекомендуется использовать для анализа проблемы моделирования достаточно широкого класса технических, экономических, социальных систем.

Слайд 5Выявление целей. Проблеморазрешающие модели.

Как хорошо формализованные, так и слабо структурированные проблемы должны

Выявление целей. Проблеморазрешающие модели.

Как хорошо формализованные, так и слабо структурированные проблемы должны

Главная трудность выявления цели связана с тем фактом, что цели являются как бы антиподом проблемы. Формулируя проблему, мы говорим в явной форме, что нам не нравится. Сделать это сравнительно просто, поскольку то, чего мы не хотим, существует. Говоря же о целях, мы пытаемся сформулировать, что же мы хотим. Мы как бы указываем направление, в котором следует "уходить" от существующей и не устраивающей нас ситуации. Трудность в том и состоит, что возможных направлений много, а выбрать нужно только одно, действительно правильное, а не кажущееся таким. В практике системного анализа первоначально сформулированные цели по мере выполнения анализа часто изменяются или отменяются совсем. Это вызвано тем, что субъект, цели которого должны быть выявлены, обычно сам не может их четко осознать, даже если и дает им четкие формулировки. Действительные цели, как правило, шире, чем объявленные.

Слайд 6Исследование целей заинтересованных в проблеме аналитиков должно предусматривать возможность их уточнения, расширения

Исследование целей заинтересованных в проблеме аналитиков должно предусматривать возможность их уточнения, расширения

1.Цель — это описание желаемого будущего, в чем легко допустить неточности, ошибки.

2.То, что для одного уровня иерархии является целью, для другого есть средство; их часто путают.

3.Формирование целей человека определяется системой ценностей, которой они придерживаются, а они бывают различными, иногда противоречивыми.

4.Так как проблему нельзя отрывать от проблематики, то цель никогда не бывает единственной.

5.При множественности целей существует опасность их неверного ранжирования.

6.Цели меняются с течением времени.

Определение целевой системы рассматриваемого объекта неразрывно связано с построением проблеморазрешающей системы – системы которая может так повлиять на ход событий, чтобы проблема исчезла или ослабла. Применительно к примеру, рассмотренному на рис.1, целевая (проблеморазрешающая) система показана на рис.2. Каждому уровню иерархии и элементу проблемосодержащей системы соответствует свой уровень и элемент (группа элементов) проблеморазрешающей системы. Для построения проблеморазрешающей системы аналитик должен разработать критерии - способ сравнения различных альтернатив. Критерии рассматриваются как количественные модели качественных целей, это подобие цели, ее аппроксимация, модель. И на основе критериев провести исследование (анализ) существующих методов и способов решения проблемных ситуаций.

Слайд 7Например, для примера информационной системы анализ и прогнозирования загрязнения пограничного слоя атмосферы

Например, для примера информационной системы анализ и прогнозирования загрязнения пограничного слоя атмосферы

На рис.2 показана детализированная модель проблеморазрешающей модели системы, соответствующая табл. 2. Итак, отметим в заключение, что модель проблемной ситуации рассматривается как совокупность трех взаимодействующих систем: проблемосодержащей системы; проблеморазрешающей системы ; окружающей среды, в которой существуют и с которой взаимодействуют обе системы.

Слайд 9Алгоритмы проведения системного анализа

Если понимать формализацию узко (в идеале как математическую постановку

Алгоритмы проведения системного анализа

Если понимать формализацию узко (в идеале как математическую постановку

Слайд 10Компоненты системных исследований

Перечислим основные средства исследования систем (этапы системного анализа), т.е. блоки,

Компоненты системных исследований

Перечислим основные средства исследования систем (этапы системного анализа), т.е. блоки,

определение конфигуратора ;

определение проблемы и проблематики (построение проблемосодержащей модели системы) ;

выявление целей (построение первой проблеморазрешающей (целевой) модели системы) ;

формирование критериев ;

генерирование альтернатив;

Оптимизация процессов устройств самообслуживания при использовании подходов Process mining

Оптимизация процессов устройств самообслуживания при использовании подходов Process mining Решение задач на диалог с компьютером

Решение задач на диалог с компьютером Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий Геоинформационные системы

Геоинформационные системы Инструкция для входа в вэбинарную комнату WebEx

Инструкция для входа в вэбинарную комнату WebEx Архитектура компьютера

Архитектура компьютера Устройство компьютера

Устройство компьютера Driver installation for SP BSP tools

Driver installation for SP BSP tools Современные технологии

Современные технологии Комплект UML диаграмм к системе. Работа DHCP сервера

Комплект UML диаграмм к системе. Работа DHCP сервера Моделирование транспортных потоков

Моделирование транспортных потоков Понятие алгоритма. Лабораторные занятия по Информатике

Понятие алгоритма. Лабораторные занятия по Информатике Система документирования радиолокационной информации

Система документирования радиолокационной информации Медиа Азбука

Медиа Азбука База данных бюро знакомств в Delphi

База данных бюро знакомств в Delphi Репортаж как чудо или чудо репортажа? Занятие 3

Репортаж как чудо или чудо репортажа? Занятие 3 Minecraft

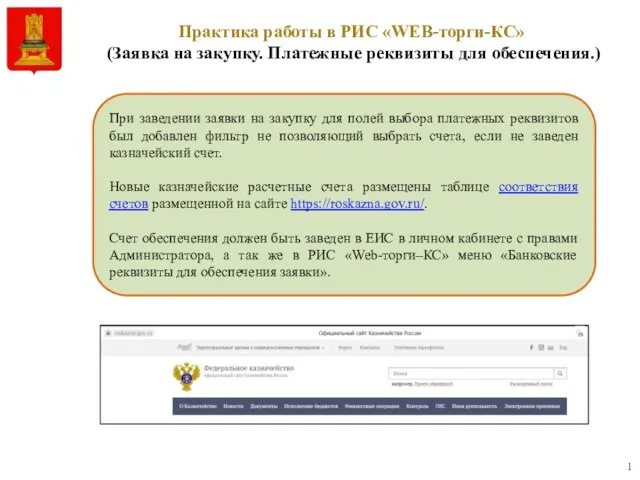

Minecraft Особенности внесения реквизитов обеспечения

Особенности внесения реквизитов обеспечения Выровнять поверхность изделия

Выровнять поверхность изделия Электронные таблицы (табличный процессор)

Электронные таблицы (табличный процессор) Электронное приложение к урокам русского языка в 8 классе

Электронное приложение к урокам русского языка в 8 классе Знаковые модели. Моделирование и формализация

Знаковые модели. Моделирование и формализация Райффайзенбанк. Веб-приложение

Райффайзенбанк. Веб-приложение Unity 3D. Звуки в игре

Unity 3D. Звуки в игре Лекція1_

Лекція1_ New uif video

New uif video Lektsia_1_IT

Lektsia_1_IT Оптимизация обновления информационной базы

Оптимизация обновления информационной базы