Содержание

- 2. На повестке дня: 1. Характерные черты древневосточного общества. 2. Правовое положение групп населения. 3. Сословные группы

- 3. Характерные черты древневосточного общества Древним Востоком обычно называется совокупность древнейших цивилизационных образований. К их числу относят:

- 4. I. Для восточного общества были характерны следующие черты: патриархальность. Ее сохранению способствовало господство натурального хозяйства, устойчивость

- 5. VI. Характер власти – деспотический, предполагавшим жесткую централизацию власти и ее сакрализацию. Глава государства не имел

- 6. Правовое положение групп населения Каждый из трех основных классов древневосточного общества не был монолитен и однороден,

- 7. 1) полноправные граждане, принадлежащие к самоуправляющейся структуре общинного типа; их жизнь в широких пределах направляется ими

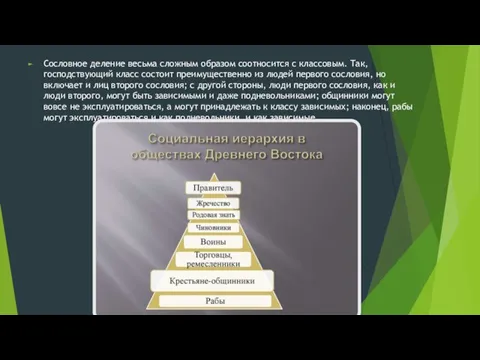

- 8. Сословное деление весьма сложным образом соотносится с классовым. Так, господствующий класс состоит преимущественно из людей первого

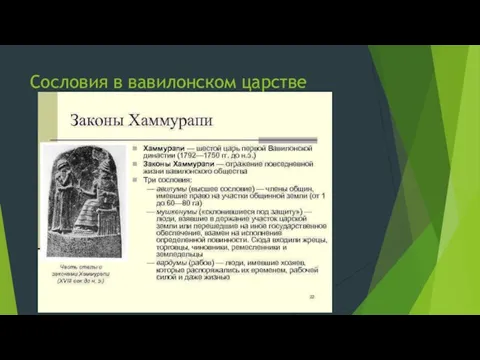

- 9. Сословия в вавилонском царстве

- 10. Авилумы пользовались общинным самоуправлением, но в большинстве своем платили подати царю. Мушкенумы не входили в общины

- 11. Говорить о всех категориях рабов в Вавилоне только как об объектах права, полностью лишенных правоспособности, было

- 13. Варновое деление в древней Индии

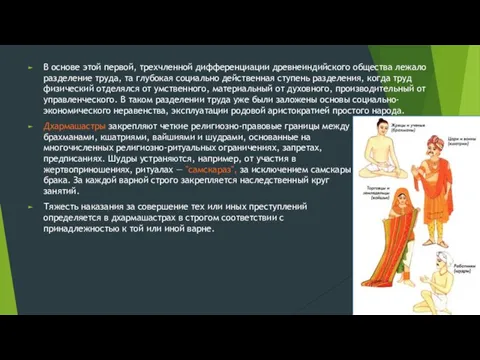

- 14. Первое упоминание о брахманах, кшатриях, вайшьях и шудрах содержится в самом раннем произведении ведической литературы —

- 15. В основе этой первой, трехчленной дифференциации древнеиндийского общества лежало разделение труда, та глубокая социально действенная ступень

- 17. Патриархальное рабство Патриархальное рабство - начальная форма рабства, связанная с натуральным хозяйством патриархальной семьи. Патриархальное рабство

- 18. Специфика патриархального рабства Патриархальное рабство является первоначальной формой рабства. Оно возникло на территории Древнего Востока. Одним

- 19. 4) Рабы могли накопить достаточное количество средств для того, чтобы откупить от владельцев и стать свободными.

- 22. Скачать презентацию

Слайд 2На повестке дня:

1. Характерные черты древневосточного общества.

2. Правовое положение групп населения.

3. Сословные

На повестке дня:

1. Характерные черты древневосточного общества.

2. Правовое положение групп населения.

3. Сословные

3.1. Сословия в вавилонском царстве (авилумы, мушкенумы, вардумы).

3.2. Варновое деление в Древней Индии (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудпы).

4. Патриархальное рабство.

Слайд 3Характерные черты древневосточного общества

Древним Востоком обычно называется совокупность древнейших цивилизационных образований. К

Характерные черты древневосточного общества

Древним Востоком обычно называется совокупность древнейших цивилизационных образований. К

Понятие Востока в исторической науке используется не столько как географическое, сколько как цивилизационное.

Слайд 4I. Для восточного общества были характерны следующие черты: патриархальность. Ее сохранению способствовало

I. Для восточного общества были характерны следующие черты: патриархальность. Ее сохранению способствовало

II. Рабовладельческие общества, однако рабство носит специфический характер, так называемый «восточный тип рабства». Рабы, как и земля, принадлежат государству и используются, в основном, на общественных работах.

III. Традиционность - это подтверждает то обстоятельство, что основы социальной структуры, государственности и права древневосточных обществ пережили века.

IV. Религиозность. Религия определяла образ жизни человека. Человек был ориентирован на духовное самосовершенствование.

V. Почти одновременно в различных регионах Древнего Востока возникли развитые правовые культуры с более совершенным, чем при родовом строе, уровнем развития правовой системы.

Слайд 5VI. Характер власти – деспотический, предполагавшим жесткую централизацию власти и ее сакрализацию.

VI. Характер власти – деспотический, предполагавшим жесткую централизацию власти и ее сакрализацию.

VII. Характеристика определяет особенности социально-политического устройства. Во всех древневосточных цивилизациях очень рано происходит процесс классообразования, сословная структура общества была связана с развитым разделением труда. В любом обществе есть социальное неравенство, люди распределяются на слои (страты). В древневосточных культурах изменение социального статуса было затруднено, человек был накрепко привязан к своей социальной группе, своему классу или страте (как, например, в Индии, с ее кастовой системой). От рождения судьба человека, возможности личностного развития почти всецело определяются принадлежностью к социальной группе (каста, род, клан, община и т. п.), за которой закрепляются определенный вид трудовой деятельности и профессия. Особую роль среди прочих социальных групп играет жречество. Значительной особенностью социально-политического устройства древневосточных цивилизаций является наличие большого, сложно организованного и иерархиезированного бюрократического аппарата.

Слайд 6Правовое положение групп населения

Каждый из трех основных классов древневосточного общества не был

Правовое положение групп населения

Каждый из трех основных классов древневосточного общества не был

Слайд 71) полноправные граждане, принадлежащие к самоуправляющейся структуре общинного типа; их жизнь в

2) неполноправные граждане, жизнь которых в широких пределах регламентируется другими лицами, от которых они считаются формально зависимыми, – частными людьми или государством как особым учреждением (а не воплощением социума), – это клиенты, илоты, «царские люди» и др.;

3) рабы – люди, считающиеся движимым имуществом другого человека, который может произвольно распоряжаться их временем и силами, а также волен продать их, подарить или освободить.

Слайд 8Сословное деление весьма сложным образом соотносится с классовым. Так, господствующий класс состоит

Сословное деление весьма сложным образом соотносится с классовым. Так, господствующий класс состоит

Слайд 9Сословия в вавилонском царстве

Сословия в вавилонском царстве

Слайд 10Авилумы пользовались общинным самоуправлением, но в большинстве своем платили подати царю.

Мушкенумы

Авилумы пользовались общинным самоуправлением, но в большинстве своем платили подати царю.

Мушкенумы

Вардумы были частными рабами, их покупали и продавали.

Слайд 11Говорить о всех категориях рабов в Вавилоне только как об объектах права,

Говорить о всех категориях рабов в Вавилоне только как об объектах права,

В значительной мере это связано с тем, что рабский труд не стал в странах Древнего Востока доминирующим в системе общественного производства. Он применялся главным образом в царско-храмовом и крайне редко в частно-общинном хозяйстве. В Вавилоне широко использовался труд других категорий зависимого люда: наемных работников, издольщиков-арендаторов, положение которых было не намного лучше положения рабов.

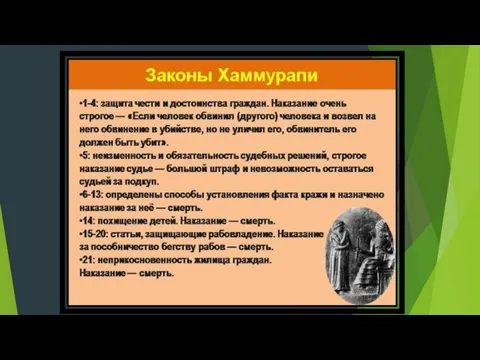

Правовые различия между этими социальными группами особенно ярко проявились в положениях, касающихся охраны здоровья, чести их самих и их детей, — нормах о преступлениях, наказываемых по принципу талиона (ст. 196—205 и др.). Интересно в связи с этим отметить и такую особенность ЗХ: вопреки более строгому наказанию за преступления против личности авилума по сравнению с мушкенумом, имущественные права «царских людей» — мушкенумов (как и самого дворца или храма) защищались, напротив, более строго (ст. 8 и др.).

Слайд 13Варновое деление в древней Индии

Варновое деление в древней Индии

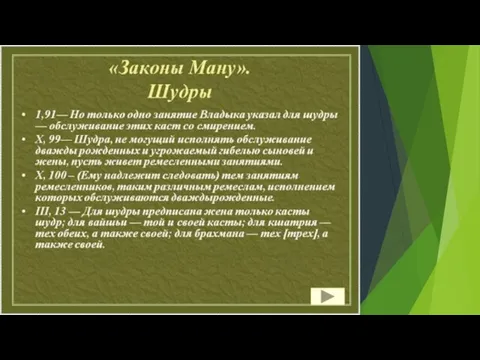

Слайд 14Первое упоминание о брахманах, кшатриях, вайшьях и шудрах содержится в самом раннем

Первое упоминание о брахманах, кшатриях, вайшьях и шудрах содержится в самом раннем

Формированию варны жреческой верхушки брахманов способствовала монополизация ими на определенном этапе исторического развития отправления религиозных церемоний, знание ведических гимнов.

Особая воинская верхушка, военная аристократия — кшатрии начала складываться в процессе завоевания ариями речных долин Северной Индии. В эту категорию первоначально входили только арии, но в ходе ассимиляции завоеванных племен варна кшатриев пополнялась и местными вождями, главами сильных родовых групп, на что, в частности, указывает существование в Древней Индии особой категории "вратья-кшатриев", т.е. кшатриев по обету, а не по рождению.

Название третьей варны "вайшии" произошло от слова "виш" — народ, племя, поселение. Это основная масса трудового люда, земледельцев и ремесленников.

С формированием самой многочисленной и эксплуатируемой варны шудр связаны процессы завоевания аборигенных племен, но не меньшую роль играло и развитие социального неравенства внутри самого арийского общества; разряд шудр пополнялся представителями не только коренного населения, но и беднейшей части арийской общины, тех ее членов, которые отрабатывали долги, находились в услужении, попадали в зависимость, иногда и в рабскую.

Слайд 15В основе этой первой, трехчленной дифференциации древнеиндийского общества лежало разделение труда, та

В основе этой первой, трехчленной дифференциации древнеиндийского общества лежало разделение труда, та

Дхармашастры закрепляют четкие религиозно-правовые границы между брахманами, кшатриями, вайшиями и шудрами, основанные на многочисленных религиозно-ритуальных ограничениях, запретах, предписаниях. Шудры устраняются, например, от участия в жертвоприношениях, ритуалах — "самскараз", за исключением самскары брака. За каждой варной строго закрепляется наследственный круг занятий.

Тяжесть наказания за совершение тех или иных преступлений определяется в дхармашастрах в строгом соответствии с принадлежностью к той или иной варне.

Слайд 17Патриархальное рабство

Патриархальное рабство - начальная форма рабства, связанная с натуральным хозяйством патриархальной

Патриархальное рабство

Патриархальное рабство - начальная форма рабства, связанная с натуральным хозяйством патриархальной

Патриархальное рабство не составляло основы производства и было рассчитано на удовлетворение потребностей патриархальной семьи, в состав которой рабы входили как наиболее бесправные члены. Они жили в одном доме с хозяином, часто имели собственные семьи; рабыни могли быть наложницами хозяина, их дети включались в число наследников. В целом патриархальное рабство характеризовалось относительно лёгким положением рабов, хотя известны случаи (например, у индейцев Северо-Запада Северной Америки) чрезвычайно жестокого обращения с домашними рабами.

Слайд 18Специфика патриархального рабства

Патриархальное рабство является первоначальной формой рабства. Оно возникло на

Специфика патриархального рабства

Патриархальное рабство является первоначальной формой рабства. Оно возникло на

1) Патриархальное рабство очень сильно отличалось от классического. Одна из особенностей – отношения между рабовладельцем и самим рабом. В данном случае раб был как младший член семьи рабовладельцев;

2) Условия проживания раба при патриархальном рабстве имели свои определенные черты: например, раб мог жить как вне дома хозяев, так и в одном доме вместе с остальными. К тому же, рабу разрешалось завтракать, обедать и ужинать вместе с хозяевами, его рацион ничем не отличался от рациона остальных;

3) Рабы при патриархальном рабстве имели право заводить семьи с другими рабами, а их детей необязательно отдавали в другие семьи;

Слайд 194) Рабы могли накопить достаточное количество средств для того, чтобы откупить от

4) Рабы могли накопить достаточное количество средств для того, чтобы откупить от

5) Рабы имели право на наследство от своих хозяев. Хозяева также нередко одаривали рабов, которые особо отличались своим трудолюбием и стремлением внести вклад в развитие семьи.

При патриархальной форме рабовладения рыночные отношения гораздо слабее, чем при классическом рабстве. Также при патриархальной форме не требовалось большого количества рабов, поскольку они не принимали участия в масштабной работе, а скорее использовались для того, чтобы исполнять все пожелания и капризы своих господ.

Русской доблести пример

Русской доблести пример 15 февраля - День вывода Советских войск из Афганистана

15 февраля - День вывода Советских войск из Афганистана Формирование советской государственности

Формирование советской государственности Развитие образования во второй половине XIIX века

Развитие образования во второй половине XIIX века Ислам в Вятско-Камском регионе: XIX – начало XXI вв. Лекция 6.Часть 2

Ислам в Вятско-Камском регионе: XIX – начало XXI вв. Лекция 6.Часть 2 Язычество на Руси и принятие христианства

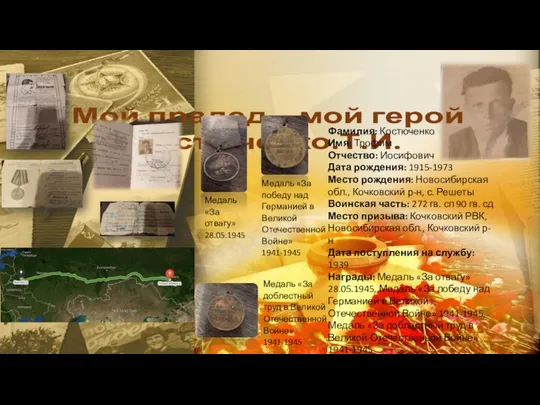

Язычество на Руси и принятие христианства Прадед, герой Великой Отечественной войны. Костюченко Трофим Иосифович

Прадед, герой Великой Отечественной войны. Костюченко Трофим Иосифович Древний Египет

Древний Египет Казань. История. Символ. Достопримечательности

Казань. История. Символ. Достопримечательности Семья. Генеалогия

Семья. Генеалогия Лига Наций

Лига Наций Эшелоны уходят на Запад. 422 дивизия

Эшелоны уходят на Запад. 422 дивизия Презентация на тему Петровские реформы

Презентация на тему Петровские реформы  Выборгский крендель

Выборгский крендель Помним! Гордимся!

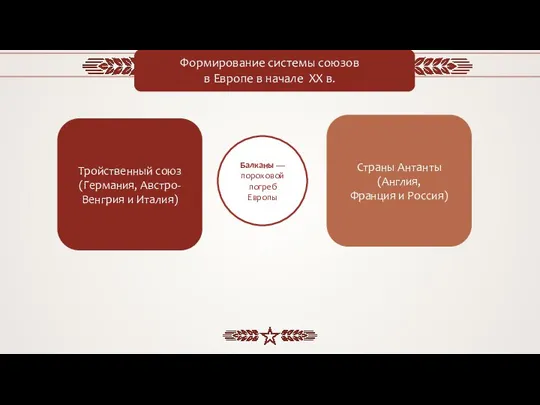

Помним! Гордимся! Формирование системы союзов в Европе в начале ХХ в. Тройственный союз

Формирование системы союзов в Европе в начале ХХ в. Тройственный союз Пока мы помним - мы живем

Пока мы помним - мы живем Искусство Древнего Рима

Искусство Древнего Рима 00038bf6-d5eb78ef

00038bf6-d5eb78ef История литературы изучаемой страны. Китай. Лекция 1

История литературы изучаемой страны. Китай. Лекция 1 Вид деятельности первопроходцев УстьКута

Вид деятельности первопроходцев УстьКута Коркин Петр Николаевич - ветеран Великой Отечественной войны

Коркин Петр Николаевич - ветеран Великой Отечественной войны Первая мировая война. Революция и гражданская война в России 1917-1920 гг. Становление Советского государства и образование СССР

Первая мировая война. Революция и гражданская война в России 1917-1920 гг. Становление Советского государства и образование СССР Презентация на тему Пётр Первый

Презентация на тему Пётр Первый  Челябинск. Путешествие в прошлое

Челябинск. Путешествие в прошлое Пунічні війни, війни між Римською республікою і Карфагеном

Пунічні війни, війни між Римською республікою і Карфагеном Взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками, 1790 год

Взятие турецкой крепости Измаил русскими войсками, 1790 год История школы села Талалаевка

История школы села Талалаевка