Содержание

- 2. Что мы знаем о восточной Германии? Многие из нас прекрасно понимают, что большинство важных событий в

- 3. Эльбские и Восточные Германцы Ни для кого не секрет, что на востоке Германии жили славяне, но

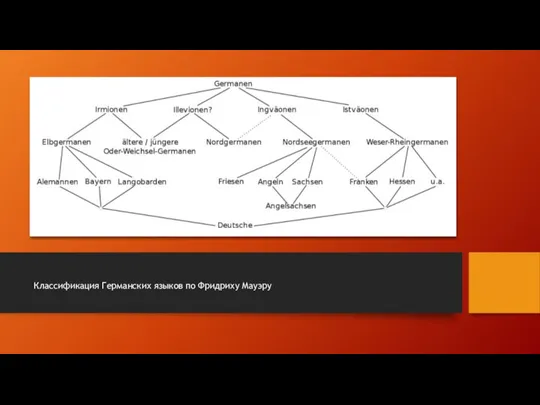

- 4. Классификация Германских языков по Фридриху Мауэру

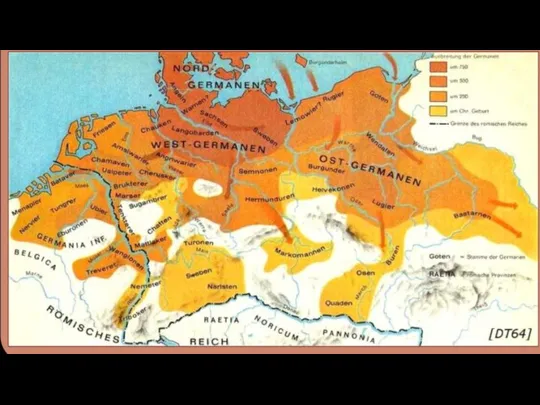

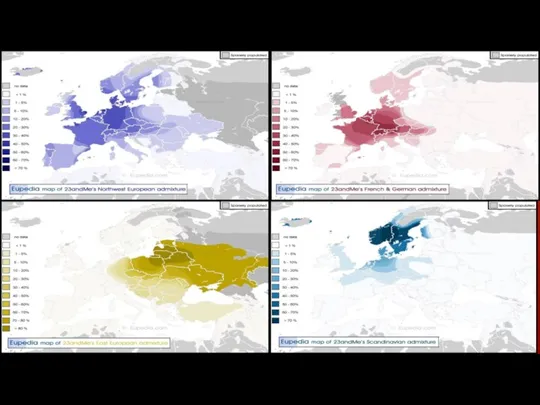

- 5. Карта включает в себя племена, жившие на континентальной Европе и не охватывают Скандинавию

- 6. Разделение эльбских племен В отличие от населенных районов Северного моря, Одера-Вислы и Рейна-Везера (из которых впоследствии

- 7. 1- границы Эльбских германцев

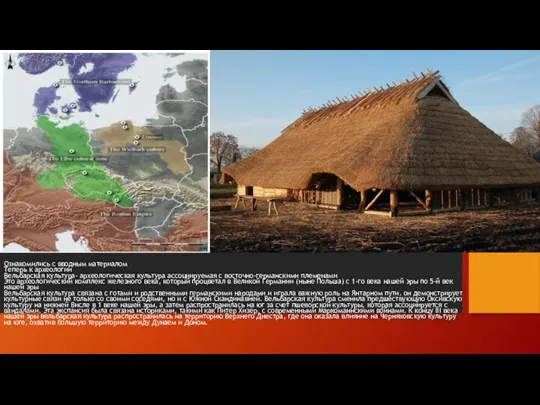

- 9. Ознакомились с вводным материалом Теперь к археологии Вельбарская культура- археологическая культура ассоциируемая с восточно-германскими племенами Это

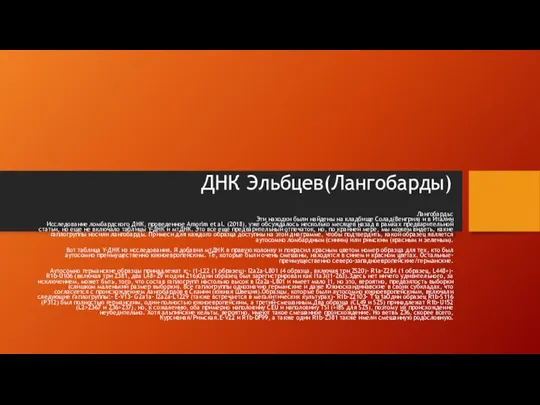

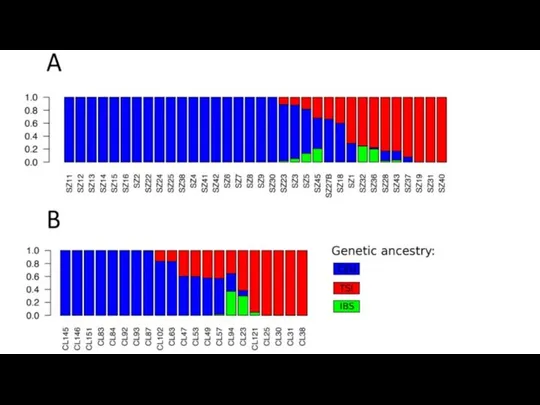

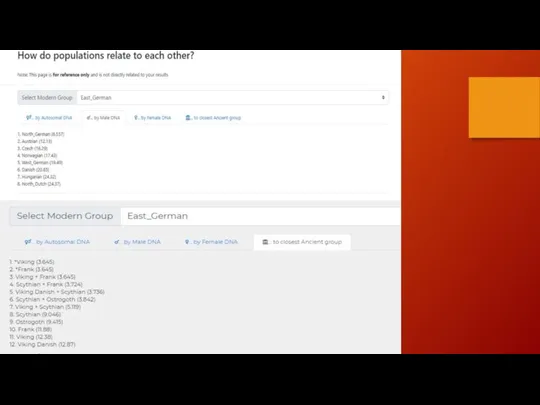

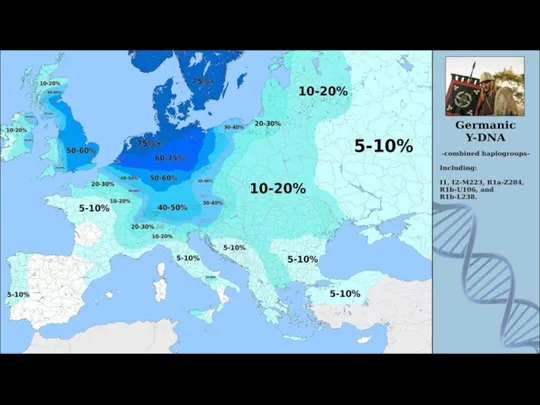

- 10. ДНК Эльбцев(Лангобарды) Лангобарды: Эти находки были найдены на кладбище Солад(Венгрия) и в Италии Исследование ломбардского ДНК,

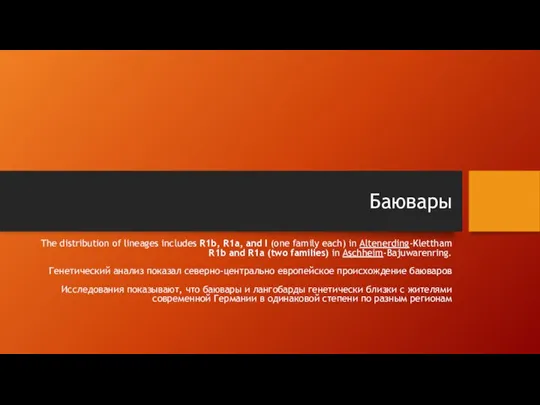

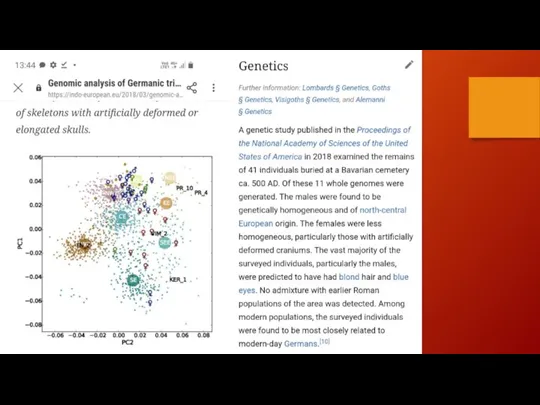

- 13. Баювары The distribution of lineages includes R1b, R1a, and I (one family each) in Altenerding-Klettham R1b

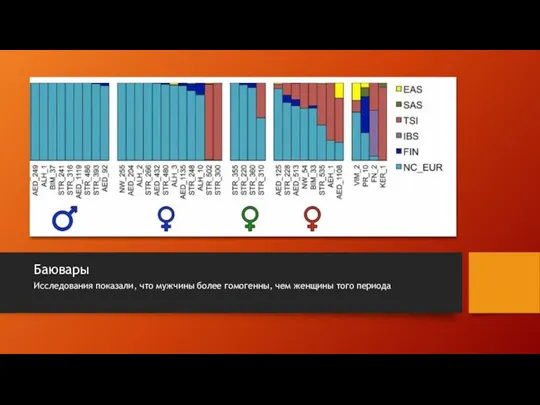

- 14. Баювары Исследования показали, что мужчины более гомогенны, чем женщины того периода

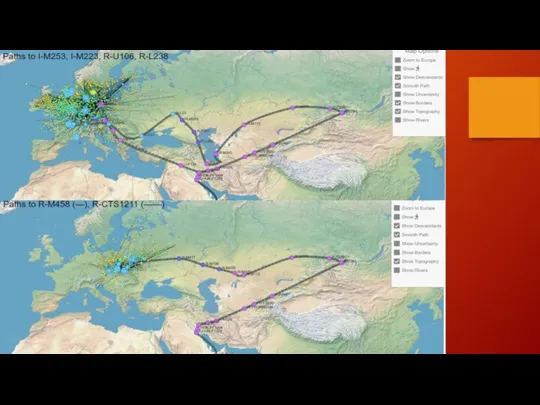

- 16. Генетика Готов Население Вельбарской культуры по началу было неоднородным: "У представителей вельбарской культуры определены митохондриальные гаплогруппы

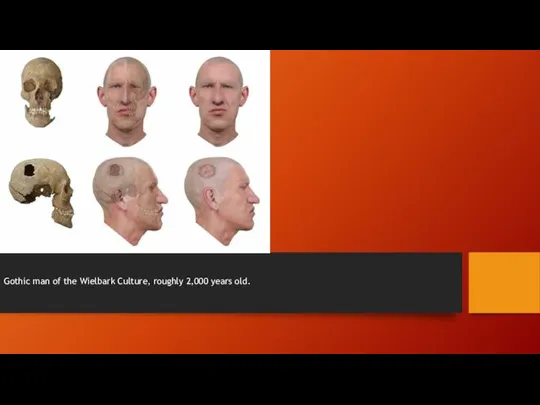

- 17. Gothic man of the Wielbark Culture, roughly 2,000 years old.

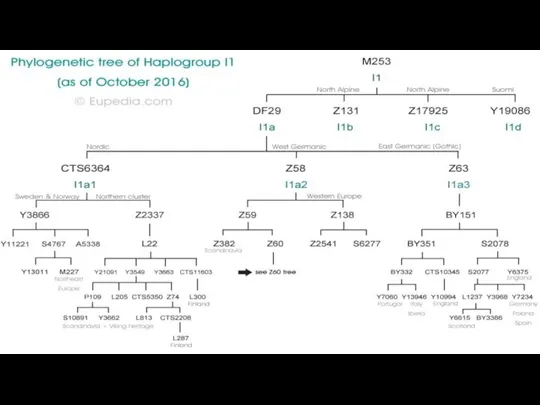

- 19. I1 z63 I-Z63 был прослежен до захоронения Ковалевко в Польше, которое датируется Римским железным веком. В

- 20. Восточная Германия во времена Карла Великого Когда часть Германцев ушла во время переселения народов, то славяне

- 21. Славяне в Германии Официально были сохранены владения западнославянской аристократии, при условии ее крещения и входа в

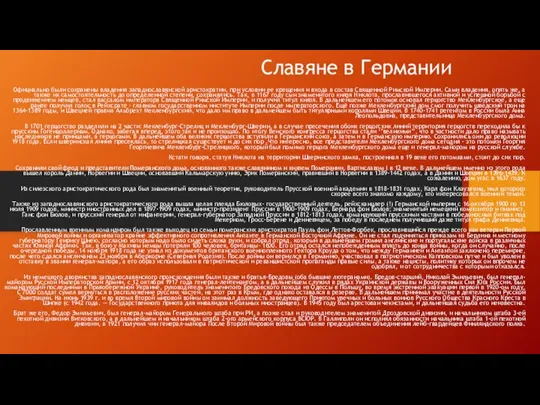

- 23. Рейхсканцлер Бернард фон Бюлов. Также из западнославянского аристократического рода вышла целая плеяда Бюловых- государственный деятель, рейхсканцлер

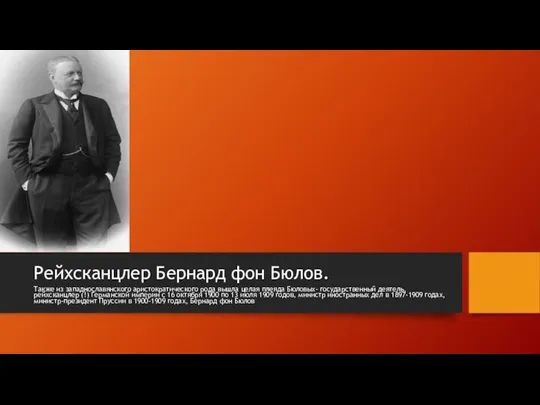

- 24. Великий военный командир, гений партизанской войны Пауль фон Леттов-Форбек. Прославленным военным командиром был также выходец из

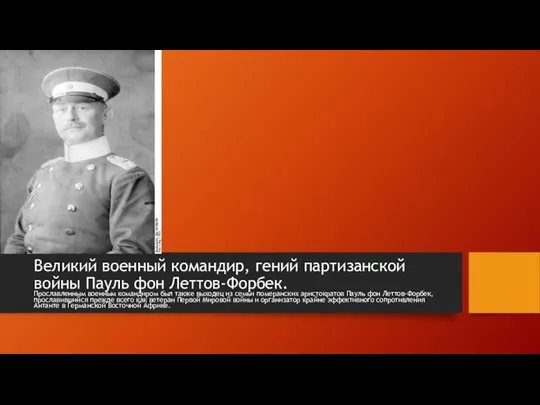

- 25. Русский генерал Николай Эмильевич Бредов. Из немецкого дворянства западнославянского происхождения были также и братья-Бредовы (оба бывшие

- 26. Восточные переселенцы(Ostsiedlung)

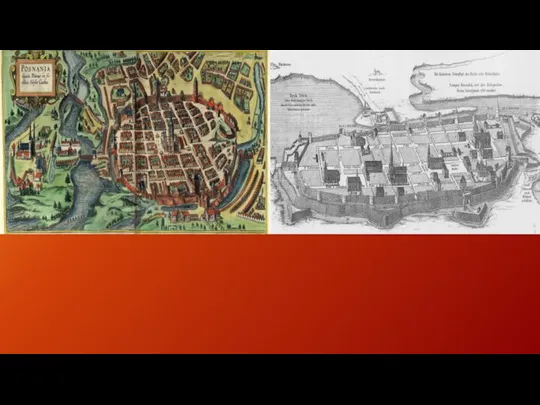

- 27. Городское развитие и городские фонды Развитие Восточных Земель также было связано с созданием городов. Там уже

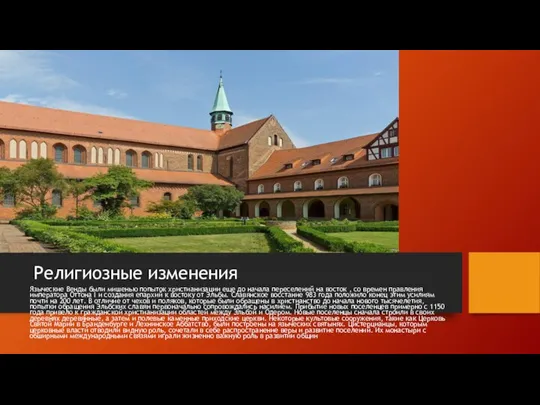

- 29. Религиозные изменения Языческие Венды были мишенью попыток христианизации еще до начала переселений на восток , со

- 31. Поселенцы Большинство поселенцев были германцами из Священной Римской Империи. Значительное число голландских поселенцев участвовало, особенно в

- 32. Флеминг (нем. Fläming) — холмистый район в восточной Германии, севернее и восточнее средней Эльбы, а также

- 33. Ассимиляция и следы вендов Хотя плотность славянского населения в целом была не очень высокой по сравнению

- 34. Drang Nach Osten(Натиск на Восток) В 19 веке признание этого сложного явления сочеталось с подъемом национализма.

- 35. Немецкие поселенцы в Померании не следовали какой- нибудь идеологии, как и в другие процессы миграции, и

- 41. Скачать презентацию

Слайд 2Что мы знаем о восточной Германии?

Многие из нас прекрасно понимают, что

Что мы знаем о восточной Германии?

Многие из нас прекрасно понимают, что

Слайд 3Эльбские и Восточные Германцы

Ни для кого не секрет, что на востоке Германии

Эльбские и Восточные Германцы

Ни для кого не секрет, что на востоке Германии

Слайд 4Классификация Германских языков по Фридриху Мауэру

Классификация Германских языков по Фридриху Мауэру

Слайд 6Разделение эльбских племен

В отличие от населенных районов Северного моря, Одера-Вислы и Рейна-Везера

Разделение эльбских племен

В отличие от населенных районов Северного моря, Одера-Вислы и Рейна-Везера

Слайд 71- границы Эльбских германцев

1- границы Эльбских германцев

Слайд 9Ознакомились с вводным материалом

Теперь к археологии

Вельбарская культура- археологическая культура ассоциируемая с

Ознакомились с вводным материалом Теперь к археологии Вельбарская культура- археологическая культура ассоциируемая с

Слайд 10ДНК Эльбцев(Лангобарды)

Лангобарды:

Эти находки были найдены на кладбище Солад(Венгрия) и в Италии

Исследование ломбардского

ДНК Эльбцев(Лангобарды)

Лангобарды: Эти находки были найдены на кладбище Солад(Венгрия) и в Италии Исследование ломбардского

Слайд 13Баювары

The distribution of lineages includes R1b, R1a, and I (one family each) in Altenerding-Klettham

R1b and

Баювары

The distribution of lineages includes R1b, R1a, and I (one family each) in Altenerding-Klettham R1b and

Слайд 14Баювары

Исследования показали, что мужчины более гомогенны, чем женщины того периода

Баювары

Исследования показали, что мужчины более гомогенны, чем женщины того периода

Слайд 16Генетика Готов

Население Вельбарской культуры по началу было неоднородным:

"У представителей вельбарской культуры определены

Генетика Готов

Население Вельбарской культуры по началу было неоднородным: "У представителей вельбарской культуры определены

Слайд 17Gothic man of the Wielbark Culture, roughly 2,000 years old.

Gothic man of the Wielbark Culture, roughly 2,000 years old.

Слайд 19I1 z63

I-Z63 был прослежен до захоронения Ковалевко в Польше, которое датируется Римским

I1 z63

I-Z63 был прослежен до захоронения Ковалевко в Польше, которое датируется Римским

Слайд 20Восточная Германия во времена Карла Великого

Когда часть Германцев ушла во время переселения

Восточная Германия во времена Карла Великого

Когда часть Германцев ушла во время переселения

Слайд 21Славяне в Германии

Официально были сохранены владения западнославянской аристократии, при условии ее крещения

Славяне в Германии

Официально были сохранены владения западнославянской аристократии, при условии ее крещения

Слайд 23Рейхсканцлер Бернард фон Бюлов.

Также из западнославянского аристократического рода вышла целая плеяда Бюловых-

Рейхсканцлер Бернард фон Бюлов.

Также из западнославянского аристократического рода вышла целая плеяда Бюловых-

Слайд 24Великий военный командир, гений партизанской войны Пауль фон Леттов-Форбек.

Прославленным военным командиром был

Великий военный командир, гений партизанской войны Пауль фон Леттов-Форбек.

Прославленным военным командиром был

Слайд 25Русский генерал Николай Эмильевич Бредов.

Из немецкого дворянства западнославянского происхождения были также и

Русский генерал Николай Эмильевич Бредов.

Из немецкого дворянства западнославянского происхождения были также и

Слайд 26Восточные переселенцы(Ostsiedlung)

Восточные переселенцы(Ostsiedlung)

Слайд 27Городское развитие и городские фонды

Развитие Восточных Земель также было связано с созданием городов. Там уже

Городское развитие и городские фонды

Развитие Восточных Земель также было связано с созданием городов. Там уже

Города, созданные во времена Восточной Колонизации, были свободными городами (civitates liberae) или назывались современниками "новыми городами". Стремительное увеличение числа городов привело к " урбанизации восточной части Центральной Европы."Новые города отличались от своих предшественников тем, что:

Введение немецкого городского права, в результате чего далеко идущие административные и судебные права для городов. Горожане были лично свободны, пользовались далеко идущими правами собственности и подчинялись только собственной юрисдикции города. Привилегии, предоставленные городам, были скопированы, иногда с незначительными изменениями, с юридических хартий (Любекское право в 33 городах на южном побережье Балтийского моря), Магдебургское право в Бранденбурге, районы современной Саксонии, Лужиции, Силезии, северной Чехии, Северной Моравии и государства Тевтонского ордена, Нюрнбергский закон в юго-западной Чехии, закон Брюнна (Брно) в Моравии, основанный на Венской хартии), закон Иглау (Йиглава) в богемских и моравских горнодобывающих районах. Помимо этих основных городских законов, было разработано несколько адаптированных городских уставов.

Введение постоянных рынков сбыта. Поскольку раньше рынки проводились лишь периодически, горожане теперь могли свободно торговать, и рыночные площади стали центральной чертой новых городов.

Планировка: новые города были запланированными городами, так как их планировка обычно была прямоугольной.

Слайд 29Религиозные изменения

Языческие Венды были мишенью попыток христианизации еще до начала переселений на

Религиозные изменения

Языческие Венды были мишенью попыток христианизации еще до начала переселений на

Слайд 31Поселенцы

Большинство поселенцев были германцами из Священной Римской Империи. Значительное число голландских поселенцев участвовало, особенно в

Поселенцы

Большинство поселенцев были германцами из Священной Римской Империи. Значительное число голландских поселенцев участвовало, особенно в

Кроме пограничных областей, примыкающих к Империи, немцы селились и в более восточных областях , таких как Карпаты, Трансильвания и вдоль Рижского Залива. Поселенцев приглашали местные светские правители, такие как герцоги, графы, маркграфы, князья и (лишь в редких случаях из-за ослабления центральной власти) король. Монархи в Восточной и Центральной Европе владели большими территориями, из которых лишь небольшая часть была пригодна для земледелия, что приносило очень мало дохода. Лорды предоставляли значительные привилегии новым поселенцам из Империи. Начиная с пограничных знаков, князья приглашали людей из Империи, предоставляя им земельную собственность и улучшая правовой статус, обязательные обязанности и наследование хозяйства. Землевладельцы в конечном итоге извлекли выгоду из этих довольно щедрых условий для фермеров и получили доход от Земли, которая ранее была залежной.

Большинство государей передавали конкретный набор поселенцев, распределение земли и создание поселений так называемым локаторам (распределителям земли). Эти люди, обычно выходцы из низшей знати или городской буржуазии, организовывали поселенческие поезда, которые включали рекламу, оборудование и транспорт, расчистку земель и подготовку поселений. Контракты локаторов урегулировали права и обязанности локаторов и новых поселенцев.

Города были основаны и получили немецкое городское право. Земледельческие, правовые, административные и технические методы переселенцев, а также их успешная христианизация коренного населения привели к постепенной трансформации районов расселения, поскольку славянские общины переняли немецкую культуру. немецкое культурное и языковое влияние продолжалось в некоторых из этих областей вплоть до наших дней

Слайд 32Флеминг (нем. Fläming) — холмистый район в восточной Германии, севернее и восточнее средней Эльбы, а также культурно-историческая

Флеминг (нем. Fläming) — холмистый район в восточной Германии, севернее и восточнее средней Эльбы, а также культурно-историческая

Расположен на юго-западе федеральной земли Бранденбург и востоке федеральной земли Саксония-Анхальт

Флеминг был заселён переселенцами-колонистами с Нижнего Рейна и Нидерландов в XII веке после образования в 1157 году марки Бранденбург, где им предоставлено было самоуправление и действовало «фламандское право». И своё название Флеминг получил от расселённых здесь в Средневековье фламандцев (лат. Flamingia), что означает «страна Фламинги, Флеминг».

Столетия Флеминг служил пограничьем, природным валом между немцами и славянами, а впоследствии — между курфюршеством Саксония и Бранденбургом. Ожесточённые сражения имели место здесь во время Наполеоновских войн и Освободительной войны в Германии 1813 года против французской оккупации. В 1815 году Флеминг полностью вошёл в состав королевства Пруссия.

В XVI столетии район Флеминг сыграл поворотную роль в мировой истории. Флеминг, и в особенности город Виттенберг (нем. Lutherstadt Wittenberg) — это колыбель протестантской Реформации. Именно здесь Мартин Лютер в 31 октября 1517 года, вместе со своим ассистентом и земляком Иоганном Шнейдером из Айслебена, прикрепили к дверям дворцовой церкви знаменитые 95 тезисов Лютера.

Слайд 33Ассимиляция и следы вендов

Хотя плотность славянского населения в целом была не очень

Ассимиляция и следы вендов

Хотя плотность славянского населения в целом была не очень

Слайд 34Drang Nach Osten(Натиск на Восток)

В 19 веке признание этого сложного явления сочеталось

Drang Nach Osten(Натиск на Восток)

В 19 веке признание этого сложного явления сочеталось

Слайд 35

Немецкие поселенцы в Померании не следовали какой- нибудь идеологии, как и в

Немецкие поселенцы в Померании не следовали какой- нибудь идеологии, как и в

Вернер Буххольц- немецкий историк, в настоящее время профессор истории Померании в Университете Грайфсвальда.

День свободы печати

День свободы печати Научно-техническая революция и мировое хозяйство

Научно-техническая революция и мировое хозяйство Источники и институты классического средневекового права

Источники и институты классического средневекового права Афинский акрополь

Афинский акрополь Зятикова Светлана Андреевна - учитель истории и обществознания высшей

Зятикова Светлана Андреевна - учитель истории и обществознания высшей Китай в средние века

Китай в средние века Гербы и флаги городов Вологодчины

Гербы и флаги городов Вологодчины Процесс деколонизации

Процесс деколонизации 150 лет со дня открытия первого детского сада в России

150 лет со дня открытия первого детского сада в России Презентация на тему Местное управление при Петре I

Презентация на тему Местное управление при Петре I  Культура славян (краеведение)

Культура славян (краеведение) Открытие экспозиции, посвящённой 30-летию вывода войск из Афганистана

Открытие экспозиции, посвящённой 30-летию вывода войск из Афганистана Миномётные установки Катюши в годы Великой Отечественной войны

Миномётные установки Катюши в годы Великой Отечественной войны День защитников Отечества

День защитников Отечества Презентация на тему Исторические этапы становления парламентаризма

Презентация на тему Исторические этапы становления парламентаризма  Prepared by: Italy

Prepared by: Italy Рождение королевства франков

Рождение королевства франков Лагерь смерти Освенцим

Лагерь смерти Освенцим Знаки и символы славян

Знаки и символы славян Герой Советского Союза А.И. Невзгодов

Герой Советского Союза А.И. Невзгодов Группа Альфа

Группа Альфа Презентация на тему Хозяйство Древней Руси

Презентация на тему Хозяйство Древней Руси  Узнай историю своего села

Узнай историю своего села Русь между Востоком и Западом

Русь между Востоком и Западом Презентация на тему Маркетинг в сфере услуг

Презентация на тему Маркетинг в сфере услуг  Утерянные буквы русского языка

Утерянные буквы русского языка Мой предок - Мой герой. 3 класс

Мой предок - Мой герой. 3 класс Презентация на тему: хазарский каганат. Подготовили презентацию: группа№3

Презентация на тему: хазарский каганат. Подготовили презентацию: группа№3