Содержание

- 2. 1. Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства. Развитие общественного строя Еще в XVIII в. в Российской империи обозначились

- 3. Важнейшим изменением в общественном устройстве в этот период являлось то, что в рамках прежних сословий –

- 4. Показателями проникновения капиталистических отношений в сельское хозяйство стала покупка и аренда земли. С 1801 по 1858

- 5. Общественное устройство. Развитие капиталистических отношений больно «ударило» по основным «старым» сословиям феодализма – дворянству и крестьянству,

- 6. К 1830-м гг. самодержавию удалось добиться временной относительной стабилизации в стране. Правительство «взяло курс» на централизацию,

- 7. Что касается заимствования опыта управления ведущих западных держав, Российское государство в этот период воспринимало в большей

- 8. 2. Правовое положение сословий Правовое положение подданных Империи было закреплено в томе IX Свода законов Российской

- 9. Дворянство. Высшим сословием считалось дворянство, которое было двух видов – личное и потомственное. Способами приобретения потомственного

- 10. В начале 30-х гг. XIX в. в России насчитывалось свыше 127 тыс. дворянских семей (около 0,5

- 11. Духовенство. Как и раньше, духовенство делилось на «черное» (монахи) и «белое» (священнослужители и церковнослужители). Это сословие

- 12. В конце XVIII и начале XIX в. купечество делилось на 3 гильдии. Купцы первой гильдии могли

- 13. Почетное гражданство (как и дворянство) было 2 видов: 1) личное; и 2) потомственное. Потомственное приобретали дети

- 14. 3. Ремесленники, или «цеховые» (подразделявшиеся на «мастеров» и «подмастерьев»). Ремесленники – лица, записанные в цеха и

- 15. Городские обыватели и лица других сословий, проживающие в городах, регистрировались в городовых обывательских книгах по 6

- 16. 1. Государственные крестьяне («водворенные на казенных землях») принадлежали казне и официально именовались «свободными сельскими обывателями». Их

- 17. 3. Водворенные на собственных землях – немногочисленные в то время, освободившиеся от крепостной зависимости крестьяне (так

- 18. По форме уплачиваемой помещичьими крестьянами феодальной ренты их можно подразделить: на оброчных и барщинных. Накануне отмены

- 19. Крестьянские волнения, происходившие в стране, заставили власть предпринять некоторые попытки урегулирования отношений между помещиками и крепостными

- 20. С 1840 г. в западных губерниях России происходила опись имений, с указанием земельных угодий и повинностей

- 21. Более активно государство действовало по отношению к «свободным сельским обывателям», т.е. к государственным крестьянам. В 1837–1841

- 22. В 1839 г. были введены в действие Сельский полицейский и Сельский судебный уставы. Первый возложил задачу

- 23. 3. Изменения в государственном механизме В первой половине XIX в. Россия оставалась абсолютной монархией. Идея абсолютизма

- 24. Проект реформы государственных органов М.М. Сперанского. Изменения в виде учреждения министерств и Государственного совета произошли в

- 25. Сперанский изложил в проекте принцип разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной, при этом суды должны

- 26. Система органов власти в проекте Сперанского не нарушала прерогатив императора как самодержавного монарха, который мог не

- 27. Особое осуждение вызвало издание по его инициативе указов от 3 апреля и 6 августа 1809 г.

- 28. Государственный совет. Манифест 1 января 1810 г. «Образование Государственного совета» регламентировал правовое положение этого органа. Государственный

- 29. Государственный совет состоял из: Общего собрания; Департамента законов; Департамента дел военных; Департамента дел гражданских и духовных

- 30. В состав Совета император назначал наиболее опытных гражданских и военных государственных деятелей, а также членов императорской

- 31. Органы отраслевого управления. Названные органы были реформированы еще раньше. Старые петровские коллегии, ликвидированные Екатериной II и

- 32. Для координации деятельности министерств и разрешения вопросов, выходящих за рамки компетенции одного министра, создается Комитет министров

- 33. В царствование Николая I был учрежден орган, наиболее ярко отразивший абсолютистский порядок устройства, поставленный над всем

- 34. Третье, возглавляемое графом А.X. Бенкендорфом, являлось политической полицией – осуществляло надзор за умонастроениями в обществе, за

- 35. Создание Собственной его императорского величества канцелярии усилило централизацию управления, влияние императора на принятие решений по важнейшим

- 36. Судебная система. В судебной системе произошли некоторые изменения. По сравнению с судебной системой, предусмотренной Екатериной II

- 37. Нижним звеном системы являлись уездный суд для дворян, городовой магистрат для горожан, надворный суд для петербургских

- 38. Организация вооруженных сил. Из-за частых войн первой половины XIX в. армия значительно увеличилась в численном составе

- 39. 4. Систематизация российского законодательства В начале XIX в. в России продолжали действовать законодательные акты и многочисленные

- 40. Николай I утвердил первые два этапа, а исполнение третьего было отложено до окончания первых двух. Император

- 41. Свод законов был издан в XV томах, объединенных в 8 книг. Книга 1-я включила в основном

- 42. После издания Свода законов М.М. Сперанский мыслил приступить к третьему этапу систематизации – к собственно кодификации,

- 43. 5. Развитие основных отраслей права Уголовное право. В первой половине XIX в. (до 1845 г.) главными

- 44. Следует отметить, что Уложению не удалось до конца преодолеть некоторые принципы феодально-крепостнического права. Открыто фиксировалось неравенство

- 45. Уложение выделяло следующие стадии совершения преступления: умысел (государственные преступления подлежали наказанию уже на стадии умысла); приготовление

- 46. Система наказаний была сложной. Предусматривались наказания уголовные (сопряженные с лишением всех прав состояния, т.е. потерей прав

- 47. При назначении наказания судья был обязан учитывать: степень вины осужденного, степени участия в преступлении, стадию преступления

- 48. Виды доказательств: «совершенные» (необходимые для осуждения подсудимого) и «несовершенные». При отсутствии первых широко практиковалось оставление в

- 49. Брачно-семейное право. Брачно-семейное право в рассматриваемый период не выделялось в самостоятельную отрасль и входило составной частью

- 50. Порядок заключения брака: 1) уведомление священника о желании вступить в брак; 2) оглашение этого заявления в

- 51. Дети, рожденные в браке, считались законными, вне брака – незаконными (не имели права на наследование по

- 52. Право собственности делилось на полное (без участия других лиц) и неполное (ограниченное участием других лиц или

- 53. 2. право владения. Государство защищало интересы владельца до тех пор, пока не доказана недобросовестность его владения.

- 54. Отдельные виды обязательств. По основанию возникновения обязательства подразделялись на следующие виды: обязательства из договоров и обязательства

- 55. Договорам подряда и поставки давалось общее определение — в рассматриваемый период они воспринимались как один вид

- 56. 1. полное товарищество, состоящее из двух и более лиц. «положивших заедино действовать общим именем всех». Все

- 57. Договор страхования определялся как обязательство, «в силу коего... общество или частное лицо приемлет на свой страх...

- 58. Торговое право входило в г. XI Свода законов и включало Устав торговый, Устав о векселях и

- 59. 6. Расширение территории Российской империи. Национально-государственное устройство В первой половине XIX в. Россия постоянно увеличивала свою

- 60. Национальные территории, имевшие особый правовой статус. Широкое самоуправление в составе России, например, получила Финляндия, которая ничего

- 62. Скачать презентацию

Слайд 21. Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства.

Развитие общественного строя

Еще в XVIII в. в Российской

1. Кризис феодально-крепостнической системы хозяйства.

Развитие общественного строя

Еще в XVIII в. в Российской

В промышленности крепостная мануфактура не выдерживала конкуренции с капиталистической. Все шире применялся наемный труд, вводились машины. Мануфактура сменялась фабрикой. Во второй четверти – середине XIX в. в России происходит промышленный переворот. С 1825 по 1860 г. выросло в 3 раза количество крупных предприятий обрабатывающей промышленности и занятых в ней рабочих.

Слайд 3Важнейшим изменением в общественном устройстве в этот период являлось то, что в

Важнейшим изменением в общественном устройстве в этот период являлось то, что в

Наемные рабочие, поступавшие на фабрики и заводы, происходили из ремесленников и городских низов, но главным образом из крестьян нечерноземных губерний, которых помещики под условием уплаты оброка часто отпускали на заработки.

Широкое распространение получила и такая форма капиталистической организации производства, когда предприниматель просто раздавал работу по крестьянским избам, не заботясь, таким образом, об организации помещений и оборудования.

Слайд 4Показателями проникновения капиталистических отношений в сельское хозяйство стала покупка и аренда земли.

Показателями проникновения капиталистических отношений в сельское хозяйство стала покупка и аренда земли.

Труд наемного работника, заинтересованного в повышении производительности, был более эффективным. Попытки же применения машин в крепостной промышленности наталкивались на низкий профессиональный уровень крепостного рабочего, а главное на его нежелание работать, поскольку он был заинтересован не в повышении производительности, а в экономии своего труда.

Помещики разнообразными средствами пытались увеличить доходность своих имений. Одни это делали путем строгой регламентации всей жизни своих крепостных. Например, граф В.П. Орлов-Давыдов, чье имение считалось «образцовым», издал специальное «уложение», которое предусматривало сложную систему наказаний за нерадивое отношение крестьян к работе. Другие помещики пытались повысить товарность имений путем технических нововведений, но из-за незаинтересованности крестьянина в своем труде не имели успеха.

Слайд 5Общественное устройство. Развитие капиталистических отношений больно «ударило» по основным «старым» сословиям феодализма

Общественное устройство. Развитие капиталистических отношений больно «ударило» по основным «старым» сословиям феодализма

Под воздействием социально-экономического кризиса, увеличением «давления» помещиков на крестьян в стране нарастала классовая борьба. После Отечественной войны 1812 г., породившей в народе надежды на освобождение как награду за патриотизм, наблюдалось возмущение крестьян, когда их надежды на облегчение жизни не оправдались. Вступление на престол Николая I (1825-1855 г.пр.) ознаменовалось новой «волной» крестьянских выступлений, которых только в 1826 г. было зарегистрировано 178. К концу же царствования Николая I их количество выросло в 1,5 раза.

Формирование новых общественных групп порождало и новые противоречия. Уже в 1830–1840-е гг. в России возникает рабочее движение. Самодержавие в своей политике учло этот новый фактор: в 1835 и 1845 гг. были изданы первые законы о труде, охраняющие, хоть и незначительно, элементарные права рабочих.

Слайд 6К 1830-м гг. самодержавию удалось добиться временной относительной стабилизации в стране. Правительство

К 1830-м гг. самодержавию удалось добиться временной относительной стабилизации в стране. Правительство

Дворянство в первой половине XIX в. по своему экономическому положению стало сближаться с буржуазией. Постепенно основным источником доходов для дворян становятся не поместья (раздача которых, к тому же с 1801 г. прекратилась), а жалованье на государственной службе. Чиновное дворянство стало, по существу, «продавать» свое служебное положение. В России в указанный период стали возможными первые шаги по преобразованию дворянской монархии в монархию буржуазно-бюрократическую.

Слайд 7Что касается заимствования опыта управления ведущих западных держав, Российское государство в этот

Что касается заимствования опыта управления ведущих западных держав, Российское государство в этот

Кризис распространился и на сферу политико-правовой мысли. В начале века в стране стало появляться все больше литературы с требованием установления законности. Широко распространяются идеи просвещения, буржуазных революций, либерализма. В университетах вводится новая учебная дисциплина – «естественное право». На русский язык переводятся произведения Бентама, Монтескье, Беккариа.

С 20-х годов в официальной печати начинаются гонения на доктрину естественного права, усиливается цензура. В 30-е гг. складывается теория «официальной народности», сформулированная министром просвещения С.С. Уваровым как единство самодержавия, православия и народа. И все же развитие либеральных идей в умах просвещенной части общества остановить не удалось.

Слайд 82. Правовое положение сословий

Правовое положение подданных Империи было закреплено в томе IX

2. Правовое положение сословий

Правовое положение подданных Империи было закреплено в томе IX

Городское и сельское население делилось на 4 сословия: дворянство; духовенство; городские обыватели; сельские обыватели.

Сословия, в свою очередь, делились на состояния. Каждый житель России либо получал право состояния по факту рождения, либо должен был приписаться к одному из состояний. Российский подданный мог лишиться прав состояния только за преступление по решению суда. Запрещалось принимать в российское подданство лиц иудейского вероисповедания и мусульман.

Слайд 9Дворянство. Высшим сословием считалось дворянство, которое было двух видов – личное и

Дворянство. Высшим сословием считалось дворянство, которое было двух видов – личное и

Способами приобретения потомственного дворянства были: 1) пожалование монарха; 2) выслуга (достижение чина действительного статского советника по гражданской службе или полковника по военной службе); 3) награждение соответствующим орденом; 4) по факту рождения; 5) для женщин – вступление в брак.

Личное дворянство приобреталось выслугой (достижение 9-го классного чина по гражданской службе и 1-го обер-офицерского чина по военной службе).

Права и обязанности дворян не сильно изменились со времен Жалованной грамоты 1785 г. Дворянам принадлежало право владеть населенными имениями, вступать в государственную службу, судиться только с равными себе, участвовать в органах дворянского самоуправления.

Слайд 10В начале 30-х гг. XIX в. в России насчитывалось свыше 127 тыс.

В начале 30-х гг. XIX в. в России насчитывалось свыше 127 тыс.

В течение первой половины XIX в. правительство было озабочено проблемой проникновения в ряды дворянства «недостойных членов». В целях противодействия этому Указом от 6 августа 1809 г. предусматривался ряд специальных мер: сдача экзаменов при представлении к 5-му и 8-му классному чину (был отменен в 1812 г.); повышение в 1831 г. ценза, дающего право участия в дворянских выборах; введение в 1845 г. майоратов (неделимых при наследовании дворянских имений); разрешение в 1828 г. дворянству заводить фабрики и заводы в городах.

Слайд 11Духовенство. Как и раньше, духовенство делилось на «черное» (монахи) и «белое» (священнослужители

Духовенство. Как и раньше, духовенство делилось на «черное» (монахи) и «белое» (священнослужители

Городские обыватели – те жители России, кто являлся «старожилом в городах», имел недвижимость в пределах городской черты, записался в гильдии или цеха, нес городскую службу или платил городские налоги.

Горожане делились на 5 разрядов:

1. Гильдейское купечество и почетные граждане.

Гильдейское купечество – городские обыватели, приобретавшие гильдейские свидетельства, которые давали право заниматься торговлей и иными видами предпринимательской деятельности.

Слайд 12В конце XVIII и начале XIX в. купечество делилось на 3 гильдии.

В конце XVIII и начале XIX в. купечество делилось на 3 гильдии.

Почетное гражданство было введено в 1832 г. и было уступкой режима в пользу растущей буржуазии. Почетные граждане – новая привилегированная группа городских обывателей, которая, как и гильдейское купечество, была освобождена от рекрутской повинности, уплаты подушной подати, телесных наказаний, имела право участвовать в городском самоуправлении. Кроме того, они также были неподатным сословием. Таким образом, статус почетных граждан приближался к дворянскому.

Слайд 13Почетное гражданство (как и дворянство) было 2 видов: 1) личное; и 2)

Почетное гражданство (как и дворянство) было 2 видов: 1) личное; и 2)

Потомственное приобретали дети личных дворян, чиновников и духовенства; ученые со степенью доктора и магистра; лица, награжденные орденами Анны или Станислава. Также потомственное почетное гражданство могло быть присвоено по ходатайству купцам, имеющим звание коммерц- или мануфактур-советников.

Личное почетное гражданство присваивалось выпускникам высших учебных заведений, окончившим их с ученой степенью не ниже «действительного студента», художникам, артистам императорских театров, чиновникам, выслужившим 14-й классный чин по гражданской службе (по военной службе – обер-офицерский чин при отставке).

2. Посадские, пли «мещане».

Мещане – лица, осуществлявшие торговлю или промысел без приобретения гильдейских свидетельств и без записи в цеха.

Мещане объединялись в городские мещанские общества, несли подушную подать и рекрутскую повинность.

Слайд 143. Ремесленники, или «цеховые» (подразделявшиеся на «мастеров» и «подмастерьев»).

Ремесленники – лица, записанные

3. Ремесленники, или «цеховые» (подразделявшиеся на «мастеров» и «подмастерьев»).

Ремесленники – лица, записанные

В своих правах они были сходны с мещанами. Иностранцы и крепостные крестьяне могли быть временно приписаны к цехам, но не получали при этом прав городского состояния.

4. «Вольные люди» в западных и прибалтийских губерниях – «иностранные выходцы», поселившиеся в указанных местностях.

5. Рабочие люди. О «рабочих людях» упоминается в двух статьях IX тома – в ст. 494, при общем перечислении разрядов городских обывателей, и в ст. 490, где дается определение «рабочих людей». В эту категорию приписывались подданные «за пороки» и неплатеж податей. Это были лица, положенные в мещанский оклад, но составляющие среди мещан как бы разряд «штрафных». Они не имели голоса в мещанских собраниях и находились под надзором полиции. Городские состояния приобретались добровольным вступлением или «сообщались» лицу браком, рождением, воспитанием и т.п. Исключение из городского сообщества осуществлялось за совершение преступления, при оставлении в подозрении за тяжкие преступления, за недостойное поведение.

Слайд 15Городские обыватели и лица других сословий, проживающие в городах, регистрировались в городовых

Городские обыватели и лица других сословий, проживающие в городах, регистрировались в городовых

Сельские обыватели. Крестьянское сословие состояло из следующих основных состояний: 1) водворенные на казенных землях; 2) водворенные на удельных землях; 3) водворенные на собственных землях; 4) водворенные на владельческих землях.

Крестьяне делились также на: «свободных сельских обывателей» и крепостных.

Слайд 161. Государственные крестьяне («водворенные на казенных землях») принадлежали казне и официально именовались

1. Государственные крестьяне («водворенные на казенных землях») принадлежали казне и официально именовались

2. Удельные крестьяне, принадлежавшие императорской фамилии, или «уделу», занимали по своему правовому и хозяйственному статусу промежуточное положение между государственными и помещичьими крестьянами. В XVIII в. они назывались «дворцовыми», и получили наименование удельных в 1797 г., когда был создан Департамент уделов для управления землями и крестьянами, принадлежавшими членам царствующего дома. Удельные крестьяне несли в пользу царской семьи оброк, размер которого за первую половину XIX в. вырос в три раза, а также платили подушный налог и отбывали прочие денежные и натуральные повинности.

Слайд 173. Водворенные на собственных землях – немногочисленные в то время, освободившиеся от

3. Водворенные на собственных землях – немногочисленные в то время, освободившиеся от

4. Помещичьи, или владельческие, крестьяне по-прежнему составляли самую большую по численности категорию крестьянства. Перед отменой в 1861 г. крепостного права их насчитывалось 23,1 млн человек обоего пола, в том числе 1,5 млн дворовых и 540 тыс. работавших на частных заводах и фабриках. Основная масса помещичьих крестьян сосредоточивалась в центральных губерниях страны, а также в Литве, Белоруссии и в Украине, где они составляли от 50 до 70% к остальному населению. В северных и южных (степных) губерниях удельный вес крепостных крестьян составлял от 2 до 12%. Совсем не было крепостных крестьян в Архангельской губернии, в Сибири их насчитывалось всего 4,3 тыс. человек обоего пола.

Владельческие крестьяне являлись собственностью помещиков. Помещик мог продавать, дарить, передавать по наследству, закладывать своих крестьян, облагать их разного рода феодальными повинностями, регулировать браки, ведение ими их хозяйства, распоряжаться крестьянским имуществом, наказывать («но без увечья») по своему произволу, ссылать в Сибирь или сдавать вне очереди в рекруты. Значительную часть крепостных составляли дворовые, которые выполняли различные «услуги» в доме помещика или сдавались им в наем посторонним лицам.

Слайд 18По форме уплачиваемой помещичьими крестьянами феодальной ренты их можно подразделить: на оброчных

По форме уплачиваемой помещичьими крестьянами феодальной ренты их можно подразделить: на оброчных

Накануне отмены крепостного права в центральных (промышленных) губерниях оброчных числилось до 68%, в губерниях с развитым промысловым отходом (Ярославской, Костромской) – до 80–90% крестьян. Наоборот, в земледельческих черноземных и поволжских губерниях оброчные составляли всего от 23 до 27% крестьян, в Литве, Белоруссии и в Украине почти все помещичьи крестьяне работали на барщине.

Барщина – наиболее простая и архаичная форма феодальной ренты, обязательный даровый труд (чаще всего сельскохозяйственный) феодально-зависимых крестьян в пользу землевладельца за пользование землей.

Оброк – следующая по времени возникновения форма феодальной ренты, отличающаяся от барщины тем, что это не сам труд, а доставление землевладельцу продуктов труда (натуральный оброк) или денег (более поздний, денежный оброк) за пользование землей.

Разновидностью барщины в XIX в. стала месячина. Месячина – плата натурой в виде месячного продовольственного пайка и одежды крепостным крестьянам, лишенным земельных наделов и обязанным все рабочее время находиться на барщине. Месячина оказалась малоэффективной экономически из-за дополнительных затрат помещика на содержание крестьян, лишенных своего хозяйства.

Слайд 19Крестьянские волнения, происходившие в стране, заставили власть предпринять некоторые попытки урегулирования отношений

Крестьянские волнения, происходившие в стране, заставили власть предпринять некоторые попытки урегулирования отношений

В прибалтийских губерниях в 1816–1819 гг. была проведена реформа по освобождению крестьян, в ходе которой они получили личную свободу, но без земли (оставшейся за помещиками). Освобожденные были вынуждены либо арендовать землю, либо менять свой образ жизни и обосновываться в городах. Реформа, таким образом, дала рабочую силу для развития капиталистических отношений в этом регионе.

Слайд 20С 1840 г. в западных губерниях России происходила опись имений, с указанием

С 1840 г. в западных губерниях России происходила опись имений, с указанием

2 апреля 1842 г. был принят Указ «Об обязанных крестьянах», который разрешил помещикам предоставлять крестьянам личную свободу с выделением им надела, но не в собственность (как по Указу «О вольных хлебопашцах»), а в пользование. За полученную землю крестьянин платил «поземельные повинности», которые помещик не мог увеличить. Но освобождение без земли объективно даже ухудшало положение освобождаемых. Именно поэтому социальное значение этого указа так же, как и в случае с «вольными хлебопашцами», оказалось очень незначительным. Им воспользовалось всего около 27 тысяч мужчин.

В 1848 г. крестьянам разрешили покупать недвижимое имущество.

Слайд 21Более активно государство действовало по отношению к «свободным сельским обывателям», т.е. к

Более активно государство действовало по отношению к «свободным сельским обывателям», т.е. к

Крестьянский быт был улучшен созданием системы учебных и медицинских и иных заведений, были упорядочены оброчные платежи.

Слайд 22В 1839 г. были введены в действие Сельский полицейский и Сельский судебный

В 1839 г. были введены в действие Сельский полицейский и Сельский судебный

Инородцами в соответствии со Сводом законов Российской империи 1833 г. считались народы, не исповедующие православие: например, калмыки (буддисты), евреи, киргизы и некоторые другие. Каждый из этих этносов имел особый правовой статус. Они платили особые налоги (в качестве примера приведем «ясак» у ненцев), как правило, не несли рекрутской повинности. Евреи, как и иностранцы, пользовались всеми имущественными правами (за исключением права на владение поместьями и крестьянами) лишь в пределах установленной для них «черты оседлости», включавшей западные губернии России.

Акты гражданского состояния российских подданных (рождение, смерть, бракосочетание и т.п.) регистрировались в приходских книгах, на основании которых выдавались метрические свидетельства.

Слайд 233. Изменения в государственном механизме

В первой половине XIX в. Россия оставалась абсолютной

3. Изменения в государственном механизме

В первой половине XIX в. Россия оставалась абсолютной

Но обходясь без конституции, российские монархи все же были вынуждены пойти на совершенствование государственного аппарата, чтобы приспособить его к нуждам нового времени. Необходимость изменений в государственном механизме обусловливалась, во-первых, упомянутым выше развитием буржуазных отношений в России, а во-вторых, желанием «верхов» дворянского чиновничества увеличить свое влияние на императора с целью отстоять свои сословные привилегии.

Слайд 24Проект реформы государственных органов М.М. Сперанского. Изменения в виде учреждения министерств и

Проект реформы государственных органов М.М. Сперанского. Изменения в виде учреждения министерств и

В октябре 1809 г. проект под названием «Введение к уложению государственных законов» был представлен Сперанским монарху. В вводной части проекта, указывая на судьбу Франции, автор подчеркивает неотложность преобразований «дабы предотвратить революцию». Причем переустройство государственных органов должно быть «коренным». Задача – модернизировать российскую государственную машину путем введения буржуазных по своему содержанию норм и форм правления. Но реформы должны были быть проведены «сверху», сословный строй – сохранен.

В своем проекте Сперанский закрепил неравенство сословий. Сословия он делил их на три «состояния»: 1) дворянство, обладающее всеми гражданскими и политическими правами; 2) «среднее состояние», которое имеет только гражданские права – право иметь движимую и недвижимую собственность, свободу занятий и передвижений, выступать от своего имени в суде (купцы, мещане, государственные крестьяне)%; 3) «народ рабочий», не имеющий ни политических, ни гражданских прав (помещичьи крестьяне, рабочие и домашние слуги).

Слайд 25Сперанский изложил в проекте принцип разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной,

Сперанский изложил в проекте принцип разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной,

Система центральных и местных учреждений была спланирована на принципе разделения властей четырех степеней. Так, первой степенью в системе законодательных органов власти предполагалась Государственная дума, второй – губернские думы на уровне губерний, третьей – окружные думы на уровне уездов, четвертой – волостные думы.

Высшими исполнительными органами власти должны были стать министерства, а на местах – губернские, окружные и волостные управления.

Высшим судебным органом империи объявлялся Сенат, которому подчинялись губернские и окружные суды, каждый из которых состоял из гражданского и уголовного отделений. Устанавливалась выборность в законодательные органы власти. Выборы были четырехстепенными, при наличии определенного имущественного ценза для избирателей (что давало доступ к управлению страной в первую очередь землевладельцам и верхам буржуазии).

Слайд 26Система органов власти в проекте Сперанского не нарушала прерогатив императора как самодержавного

Система органов власти в проекте Сперанского не нарушала прерогатив императора как самодержавного

Проект Сперанского был оценен Александром I как «удовлетворительный и полезный», однако в среде высших сановников (министров, сенаторов) он был признан радикальным и опасным, и в итоге не был реализован. Идея Государственной думы была категорически отвергнута (ограничение самодержавия!).

Слайд 27Особое осуждение вызвало издание по его инициативе указов от 3 апреля и

Особое осуждение вызвало издание по его инициативе указов от 3 апреля и

Высокопоставленные интриганы обвиняли Сперанского в государственной измене в пользу Франции, в подготовке народного восстания. Александр I, убежденный в невиновности Сперанского, тем не менее «принес его в жертву» в марте 1812 г., чтобы погасить недовольство в верхах накануне большой войны с Наполеоном. Реформатор был отправлен в ссылку в Пермь. В 1816 г. он был «прощен» и назначен сначала пензенским губернатором, а в 1819 г. — генерал-губернатором Сибири, где провел административную реформу. В 1821 г. он был возвращен в Петербург, назначен членом Государственного совета и управляющим Комиссией составления законов. Единственным реализованным звеном плана стало создание Государственного совета.

Слайд 28Государственный совет. Манифест 1 января 1810 г. «Образование Государственного совета» регламентировал правовое

Государственный совет. Манифест 1 января 1810 г. «Образование Государственного совета» регламентировал правовое

В компетенцию Государственного совета входили: 1) все вопросы, требующие издания законодательных и подзаконных актов; 2) толкования законодательства; 3) объявление войны и заключение мира; 4) утверждение государственного бюджета; 5) отчуждение государственной собственности; 6) утверждение отчетов министерств.

Законодательные акты Госсовета оформлялись манифестом (с обязательной императорской конфирмацией «Быть посему»), подзаконные — мнением Госсовета.

Слайд 29Государственный совет состоял из:

Общего собрания;

Департамента законов;

Департамента дел военных;

Департамента дел гражданских и духовных

Государственный совет состоял из:

Общего собрания;

Департамента законов;

Департамента дел военных;

Департамента дел гражданских и духовных

Департамента государственной экономии.

Департамент Царства Польского (образован после 1831 г. в связи с ликвидацией большинства автономных прав Царства Польского).

Для обеспечения деятельности Совета существовали комиссия прошений, комиссия составления законов, государственная канцелярия. В случае необходимости создавались временные комитеты и комиссии Государственного совета.

Слайд 30В состав Совета император назначал наиболее опытных гражданских и военных государственных деятелей,

В состав Совета император назначал наиболее опытных гражданских и военных государственных деятелей,

Слайд 31Органы отраслевого управления. Названные органы были реформированы еще раньше. Старые петровские коллегии,

Органы отраслевого управления. Названные органы были реформированы еще раньше. Старые петровские коллегии,

Манифест 8 сентября 1802 г. учредил 8 министерств: военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения. В отличие от коллегий министерства строились на основе принципа единоначалия (по каждому ведомству дела решал единолично министр, ответственный только перед императором), имели строго ограниченные исполнительно-распорядительные функции, компетенция каждого министерства определялась в соответствии с отраслью управления.

Министерство состояло из министра, его «товарища» (заместителя), Совета министра (в составе министра, товарища министра и директоров департаментов), департаментов (разрешающих текущие дела и подразделяющихся на общее присутствие департамента, отделения и столы во главе со столоначальниками).

Слайд 32Для координации деятельности министерств и разрешения вопросов, выходящих за рамки компетенции одного

Для координации деятельности министерств и разрешения вопросов, выходящих за рамки компетенции одного

Комитет имел собственный круг полномочий, в частности, осуществлял наблюдение за губернаторами и губернскими правлениями.

Первоначально структура и функции министерств не были четко определены. Реформа была завершена лишь Манифестом 25 июня 1811 г. «Общее учреждение министерств», который определил компетенцию и структуру министерств, порядок производства дел. К этому времени число министерств увеличилось до 12, упразднили Министерство коммерции и к ранее учрежденным министерствам были добавлены Министерство полиции и приравненные к министерствам Государственное казначейство, Главное управление духовных дел разных вероисповеданий, Главное управление ревизии государственных счетов и Главное управление путей сообщения. Министры вводились в состав Сената.

Слайд 33В царствование Николая I был учрежден орган, наиболее ярко отразивший абсолютистский порядок

В царствование Николая I был учрежден орган, наиболее ярко отразивший абсолютистский порядок

Первое отделение продолжило исполнять непосредственно канцелярские функции.

Второе, создано по инициативе М.М. Сперанского, и на него была возложена задача систематизации законодательства. Отделение по указанию монарха готовило законопроекты, давало заключения на законопроекты, подготовленные в других ведомствах, осуществляло консультации по правовым вопросам.

Слайд 34Третье, возглавляемое графом А.X. Бенкендорфом, являлось политической полицией – осуществляло надзор за

Третье, возглавляемое графом А.X. Бенкендорфом, являлось политической полицией – осуществляло надзор за

Четвертое – созданное в 1828 г., было известно как «ведомство императрицы Марии» и занималось благотворительностью.

Пятое – разрабатывало упоминавшуюся выше реформу государственных крестьян 1837–1841 гг.

Шестое отделение готовило реформу управления Кавказом (1842–1845 гг.).

Слайд 35Создание Собственной его императорского величества канцелярии усилило централизацию управления, влияние императора на

Создание Собственной его императорского величества канцелярии усилило централизацию управления, влияние императора на

Количественный рост бюрократии, а также активная внешняя политика Империи требовали значительных средств. В целях их получения государство повысило налоги, которые в 1810–1812 гг. были увеличены более чем в 2 раза.

Местное управление. В первой половине XIX в. местное управление в России не претерпело существенных изменений. Страна делилась на губернии, во главе которых стояли губернаторы, на окраинах выделялись группы губерний, возглавляемые генерал-губернаторами. Уезды, делившиеся на станы, возглавлялись капитанами-исправниками. Нижний земский суд, несмотря на название, был не судебным, а полицейским органом и осуществлял свои функции совместно с капитанами-исправниками. Волости во главе с волостные правлениями, состоявшими из волостного головы, старост и писаря, были созданы для управления государственными крестьянами.

Слайд 36Судебная система. В судебной системе произошли некоторые изменения. По сравнению с судебной

Судебная система. В судебной системе произошли некоторые изменения. По сравнению с судебной

Судебную систему возглавлял Сенат, утративший свои прежние административные полномочия. Только первый департамент Сената сохранял административные функции, назначая ревизии отдельных губерний. Остальные департаменты работали как суд апелляционной инстанции. Указом 8 сентября 1802 г. предполагался сенатский надзор за соответствием вновь принимаемых указов действующему законодательству. Но уже в 1803 г. это было отменено.

Среднее звено судебной системы – губернские палаты гражданского и уголовного суда, как и Сенат, были несословными учреждениями. Они в апелляционном порядке рассматривали дела нижестоящих судов, а по первой инстанции – наиболее сложные дела (об убийстве и т.п.).

Слайд 37Нижним звеном системы являлись уездный суд для дворян, городовой магистрат для горожан,

Нижним звеном системы являлись уездный суд для дворян, городовой магистрат для горожан,

Продолжали самостоятельное существование военная, духовная, вотчинная юстиции.

Следует отметить создание в первой половине XIX в. системы коммерческих судов, которые рассматривали имущественные споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. Часть членов коммерческого суда состояла из выборных от купечества. Подобные суды учреждались в крупных портовых торговых центрах – Одессе, Таганроге, Феодосии, Архангельске. Устав торгового судопроизводства 1832 г. установил их единообразную систему. Задолго до судебной реформы 1864 г. в коммерческих судах установился состязательный процесс.

В целом же судебная система продолжала оставаться сословной, сложной и «громоздкой», не свободной от пороков искусственного затягивания дел и взяточничества.

Слайд 38Организация вооруженных сил. Из-за частых войн первой половины XIX в. армия значительно

Организация вооруженных сил. Из-за частых войн первой половины XIX в. армия значительно

Военные поселения представляли собой специальные поселки с жилыми домами и хозяйственными помещениями. Солдаты проживали в них со своими семьями, занимались привычным крестьянским трудом. Но, кроме этого, они должны были нести военную службу, заниматься строевой и другой боевой подготовкой.

Злоупотребления начальников и командиров, а также уменьшение ассигнований на поселенцев привели к восстаниям. Т.о., военные поселения в итоге не оправдали себя ни экономически, ни политически и были преобразованы как бы в «подсобные хозяйства», в которых солдаты, освобожденные от строевых обязанностей, производили продукцию определенных воинских частей.

Слайд 394. Систематизация российского законодательства

В начале XIX в. в России продолжали действовать законодательные

4. Систематизация российского законодательства

В начале XIX в. в России продолжали действовать законодательные

Большую роль в систематизации российского законодательства внес М.М. Сперанский, который был привлечен к кодификационным работам еще в 1808 – 1809 гг. В январе 1826 г. Сперанский предложил реорганизовать Комиссию составления законов и возложить работы по систематизации на Второе отделение Собственной его императорского величества канцелярии (под надзором императора). Также он предложил новый, трехэтапный план законодательных работ: 1) создание полного собрания законов (как действующих, так и утративших силу) и опубликование их в едином сборнике; 2) создание свода законов, т.е. подготовка сборника действующих законодательных актов; 3) создание гражданского и уголовного уложений, т.е. проведение собственно кодификации.

Слайд 40Николай I утвердил первые два этапа, а исполнение третьего было отложено до

Николай I утвердил первые два этапа, а исполнение третьего было отложено до

Т.о., юристы сначала приступили к созданию Полного собрания законов Российской империи (далее — ПСЗ). Первое ПСЗ было окончено в 1830 г. и включало в себя все российские законодательные акты с 1649 г. («Соборное Уложение») по 1825 г., расположенные в хронологическом порядке. Таких актов набралось свыше 50 тыс., они составили 46 томов. Одновременно велись работы над изданием второго ПСЗ (оно включало законодательство с 1825 г. (впоследствии доведено до 1881 г.). Полное собрание стало актом инкорпорации (т.е. объединение в одно целое) законодательства.

В 1832 г. был издан, а 31 января 1833 г. утвержден в качестве действующего источника права Свод законов Российской империи. В отличие от ПСЗ нормативный материал был в нем расположен не по хронологическому, а по отраслевому принципу, причем не только по отраслям права, но и по отраслям управления.

Слайд 41Свод законов был издан в XV томах, объединенных в 8 книг. Книга

Свод законов был издан в XV томах, объединенных в 8 книг. Книга

Свод законов переиздавался в 1842, 1857, 1885 гг. Его структура оставалась неизменной. Лишь в 1885 г. был добавлен XVI том, содержащий процессуальное законодательство.

Среди историков отечественного государства и права существуют разногласия в оценке юридической природы Свода законов 1833 г. О.И. Чистяков и некоторые другие авторы считают его результатом инкорпорации (т.е. объединения в одно целое). Б.В. Виленский и Ю.М. Понихидин оценивают Свод законов как акт кодификации (т.е. систематизация, упорядочивание).

Свод законов – акт консолидации. т.е. такой способ систематизации, при котором множество правовых актов по одному или смежным вопросам объединяются в один новый правовой акт без коренной переработки содержания.

Слайд 42После издания Свода законов М.М. Сперанский мыслил приступить к третьему этапу систематизации

После издания Свода законов М.М. Сперанский мыслил приступить к третьему этапу систематизации

Слайд 435. Развитие основных отраслей права

Уголовное право. В первой половине XIX в. (до

5. Развитие основных отраслей права

Уголовное право. В первой половине XIX в. (до

Система российского уголовного права стала впервые делиться на общую и особенную часть.

Наиболее важные изменения происходят в связи с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которое действовало вплоть до 1917 г. (в редакциях 1857, 1866, 1885 гг.). Уложение 1845 г. различало преступления и проступки.

Под преступлением понималось «всякое нарушение закона, посягающее на неприкосновенность прав власти верховной, права и безопасность частных лиц». Признаки преступления: противоправность, наказуемость, виновность, деяние.

Проступком называлось «посягательство на правила, предписанные законом к охране прав, определенных законом для общественной и личной безопасности и пользы». В практике не прижилось такое деление уголовных правонарушений, и в 1866 г. было отменено.

Слайд 44Следует отметить, что Уложению не удалось до конца преодолеть некоторые принципы феодально-крепостнического

Следует отметить, что Уложению не удалось до конца преодолеть некоторые принципы феодально-крепостнического

Предусматривались следующие формы вины: умысел (который делился на «внезапно возникший» и «предумышленный»), неосторожность. К обстоятельствам, освобождающим от уголовной ответственности, относились: случайность деяния (без наличия вины), душевная болезнь, действия лица в состоянии необходимой обороны, причинение вреда в результате непреодолимой силы (случай непредотвратимый, которому невозможно противостоять), крайняя необходимость.

Уголовная ответственность наступала с 7 лет, но предусматривалось полное отсутствие вины для лиц, не достигших 10 лет, поэтому дети в возрасте от 7 до 10 лет отдавались «для вразумления» родителям и опекунам. Так же поступали с детьми в возрасте от 10 до 14 лет, действовавшими «без разумения». Для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 21 года предусматривались менее тяжкие наказания, чем для совершеннолетних (совершеннолетие в рассматриваемый период наступало в 21 год).

Слайд 45Уложение выделяло следующие стадии совершения преступления:

умысел (государственные преступления подлежали наказанию уже на

Уложение выделяло следующие стадии совершения преступления:

умысел (государственные преступления подлежали наказанию уже на

приготовление (приискание и приобретение средств для совершения преступления);

покушение (действие, приведение в исполнение преступного умысла);

совершившееся преступление (наступление последствий деяния «последовало преднамеренное виновным или же иное от его действий зло»).

В Уложении отражен и такой важный институт общей части уголовного права, как соучастие.

К особенностям Уложения 1845 г. следует отнести усложнение системы наказаний, увеличение количества составов преступлений. Преступления «шли» в документе в следующем порядке: на первом месте — традиционно — против веры, затем государственные, против порядка управления, против личности, имущественные и др.

Цели наказания были заявлены в самом названии Уложения – предупреждение и исправление.

Слайд 46Система наказаний была сложной. Предусматривались наказания уголовные (сопряженные с лишением всех прав

Система наказаний была сложной. Предусматривались наказания уголовные (сопряженные с лишением всех прав

Для низших сословий сохранялись телесные наказания (среди которых уже не было битья кнутом).

Слайд 47При назначении наказания судья был обязан учитывать: степень вины осужденного, степени участия

При назначении наказания судья был обязан учитывать: степень вины осужденного, степени участия

Главной особенностью Особенной части Уложения стало введение определенных и относительно определенных санкций. Большинство наказаний были относительно определенными, что в некоторой степени опровергает мнение об увеличении репрессивности российского уголовного права с принятием Уложения 1845 г.

Судопроизводство. Судопроизводство в первой половине XIX в. основывалось на законодательных актах, изданных в XVIII в. (Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. и Учреждение для управления губерний Всероссийской империи 1775 г.). В период систематизации права эти нормы вошли в XV том Свода законов.

Судопроизводство продолжало оставаться инквизиционным, существовала формальная система оценки доказательств: сила и достоверность доказательств определялась самим законом. Лучшим видом доказательства продолжало считаться собственное признание. Пытки формально были отменены в 1801 г., но фактически применялись вплоть до судебной реформы 1864 г.

Слайд 48Виды доказательств: «совершенные» (необходимые для осуждения подсудимого) и «несовершенные». При отсутствии первых

Виды доказательств: «совершенные» (необходимые для осуждения подсудимого) и «несовершенные». При отсутствии первых

Виды предварительною следствия: «генеральное» и «специальное» (именуемое в Своде законов «формальным»). При первом собирались доказательства факта преступления, принимались меры к отысканию и задержанию преступника. При втором обвиняемому предъявлялось обвинение, допрашивались свидетели.

Несовершенство судебной системы, выражавшееся во множественности судебных инстанций, а также в том, что в каждой из них отсутствовали четкие процессуальные сроки для рассмотрения дел, приводило к тому, что часто дела неоправданно долго находились в производстве.

Гражданское (частное) право. Российская правовая система восприняла деление права на частное и публичное (государственное, уголовное). Частное право (имущественные и личные неимущественные отношения) характеризовалось дуализмом: делилось на гражданское и торговое право. Торговое право, регулировавшее имущественные отношения в процессе предпринимательской деятельности, выделялось в самостоятельную отрасль. Его было бы неверно оценивать как сословное право купцов, поскольку предпринимательской деятельностью могли заниматься представители всех сословий, кроме духовенства.

Гражданское законодательство было систематизировано в томе X Свода законов по классической институциональной системе: «лица – вещи – обязательства».

Слайд 49Брачно-семейное право. Брачно-семейное право в рассматриваемый период не выделялось в самостоятельную отрасль

Брачно-семейное право. Брачно-семейное право в рассматриваемый период не выделялось в самостоятельную отрасль

Условия вступления в брак:

брачный возраст – 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин, максимальный – 80 лет;

было необходимо согласие родителей (или опекунов), для чиновников и военнослужащих – согласие начальства, для крепостных – согласие помещиков. Впрочем, принуждение к вступлению в брак наказывалось в уголовном порядке;

условиями, препятствующими вступлению в брак, были: состояние в другом нерасторгнутом браке; близкое родство брачующихся; вступление в четвертый брак.

Слайд 50Порядок заключения брака: 1) уведомление священника о желании вступить в брак; 2)

Порядок заключения брака: 1) уведомление священника о желании вступить в брак; 2)

Основания для расторжения брака: 1) неспособность супруга к брачному сожительству (не ранее чем через три года); 2) совершение преступления; 3) безвестное отсутствие супруга в течение пяти лет.

Супруги были обязаны проживать совместно, жена была обязана следовать за мужем. Муж был обязан «...доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей» (т. X Свода законов, ст. 106). «Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всяческое угождение и привязанность как хозяйка дома» (ст. 107). Режим имущества супругов был раздельным.

Слайд 51Дети, рожденные в браке, считались законными, вне брака – незаконными (не имели

Дети, рожденные в браке, считались законными, вне брака – незаконными (не имели

Вещное право. Вещное право формулировалось в т. X Свода законов, кн. 2. Основным его институтом было право собственности, которое определялось как «власть... исключительно и независимо от постороннего лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потомственно».

Вещи делились на движимые и недвижимые. Собственность, в зависимости от субъекта, могла быть частной и государственной. Кроме того, выделялась собственность индивидуальная и общая. Общая собственность могла быть раздельной (с выделением долей каждого из сособственников) и нераздельной (без выделения долей). Существовали различия в правовом регулировании недвижимости в зависимости от способа ее приобретения — различались «благоприобретенная» и родовая (наследственная) недвижимая собственность.

Интеллектуальная собственность регламентировалась Уставом о цензуре.

Слайд 52Право собственности делилось на полное (без участия других лиц) и неполное (ограниченное

Право собственности делилось на полное (без участия других лиц) и неполное (ограниченное

Ограничение права собственности «отделением от него ряда правомочий» предполагало выделение следующих институтов:

1. право владения и пользования – возникало при передаче этих правомочий собственником другому лицу (например, передача казенных земель городам и селениям, военным поселянам, передача имущества во владение и пользование по договору);

Слайд 532. право владения. Государство защищало интересы владельца до тех пор, пока не

2. право владения. Государство защищало интересы владельца до тех пор, пока не

3. право пользования — распространялось на движимые вещи и могло возникнуть по договору или в результате находки;

4. право распоряжения — могло отделяться от права собственности по доверенности или по закону (секвестр – ограничение или запрет, опека).

Обязательственное право. Обязательственное право включено в кн. 3 и 4 т. X Свода законов. В нормах, посвященных обязательственным правоотношениям, определялся порядок приобретения и оформления имущественных прав. Устанавливалось, что право собственности и другие имущественные права приобретаются в результате обязательств, по давности владения, при наследовании; приобретение имущественных прав оформляется «крепостными актами» (составленными в нотариальном порядке на особой бумаге, с уплатой госпошлины), «явочными актами» (составляются сторонами сделки и регистрировались маклерами), «домашними актами» (документы, не подлежащие регистрации), а кроме того, вводом во владение имуществом или простой его передачей. Сделки по поводу движимых вещей могли оформляться устными договорами. Специальный раздел в т. X регулировал порядок осуществления нотариальных (удостоверительных) действий.

Слайд 54Отдельные виды обязательств. По основанию возникновения обязательства подразделялись на следующие виды: обязательства

Отдельные виды обязательств. По основанию возникновения обязательства подразделялись на следующие виды: обязательства

Обеспечение исполнения обязательств осуществлялось с помощью поручительства, неустойки, залога и задатка.

Наибольшее внимание уделялось договору купли-продажи, который считался тогда реальным договором. Купля-продажа недвижимых вещей оформлялась «купчей крепостью» (т.е. крепостным актом). Мена недвижимых вещей по общему правилу запрещалась. Договоры мены и купли-продажи выделялись в самостоятельный раздел и регулировались отдельно от других обязательств.

В рассматриваемый период появляется новый вид договора «запродажа» — обязательство продать имущество к назначенному сроку.

Общего определения договора найма не давалось, но определялись все условия действительности договора (предмет, срок, цена, ответственность за ущерб, права и обязанности сторон). Наем недвижимого имущества не должен был превышать 12 лет.

Слайд 55Договорам подряда и поставки давалось общее определение — в рассматриваемый период они

Договорам подряда и поставки давалось общее определение — в рассматриваемый период они

Явной «приметой» развития капиталистических отношений стало внимание законодателя к договорам займа, поклажи, товарищества, страхования, личного найма. Предусматривалось 3 вида договоров займа: с залогом; без залога; займы «торгового сословия». Последний вид займа был возмездной сделкой, с обязательным начислением процентов, и регулировался Уставом торговым.

Одним из наиболее часто используемых при создании предприятий стал договор товарищества (что объясняет повышенное внимание к нему законодателя). Этот договор был урегулирован еще Указом 1 января 1807 г, а затем воспроизведен в Своде законов Российской империи 1833 г. В Указе определялось, что товарищества «...составляются из лиц, соединенных в один состав и действующих в оном под одним общим именем». Предметом договора были «полезные и общему благу не противные предприятия по торговле, по застрахованию, по перевозкам, и вообще по какой бы то ни было промышленности». Выделялось три вида товариществ:

Слайд 561. полное товарищество, состоящее из двух и более лиц. «положивших заедино действовать

1. полное товарищество, состоящее из двух и более лиц. «положивших заедино действовать

2. «товарищество на вере» (или по вкладам) — состояло из товарищей и вкладчиков, «которые вверяют первым известные суммы своих капиталов». Товарищи отвечали по долгам всем своим имуществом, вкладчики — только «наличным вкладом». Вкладчики не могли действовать от имени товарищества:

3. «товарищество по участкам» (или компания) «составляется из многих лиц, складывающих в одно определенные суммы, коих известное число дает складочный капитал». Товарищи отвечали по долгам такого товарищества только в пределах вклада.

В российском гражданском праве первой половины XIX в. появились и акционерные общества, которые тогда назывались «компании на акциях». Манифест 6 декабря 1836 г. установил разрешительный порядок их создания, определил форму и порядок распространения акций, размер «запасного капитала», порядок начисления дивидендов. Органами управления таких компаний являлись директор, правление и общее собрание акционеров.

Слайд 57Договор страхования определялся как обязательство, «в силу коего... общество или частное лицо

Договор страхования определялся как обязательство, «в силу коего... общество или частное лицо

Договор личного найма был двух видов: 1) наем домашних слуг; 2) наем для осуществления земледельческих, ремесленных и заводских работ.

Свод законов знает также доверенность. Доверитель поручает поверенному совершить действия от имени и в интересах доверителя.

В целом обязательственное право первой половины века было вполне приемлемо для регулирования складывавшихся в России капиталистических рыночных отношений.

Слайд 58Торговое право входило в г. XI Свода законов и включало Устав торговый,

Торговое право входило в г. XI Свода законов и включало Устав торговый,

субъекты предпринимательской деятельности (купцы, артели, товарищества, акционерные общества);

торговые сделки (отдельные виды договоров купли-продажи, в том числе биржевой, комиссии, перевозки, поклажи на товарных складах, страхования. банковские сделки);

вексельное право (вексель — популярное в XIX в. средство платежа — ничем не обусловленное обязательство уплатить определенную сумму);

морское право (регламентировало порядок торгового морского судоходства и особенности сделок при такой перевозке);

судопроизводство в коммерческих судах (специально созданных для рассмотрения имущественных споров, возникающих из предпринимательской деятельности).

Слайд 596. Расширение территории Российской империи.

Национально-государственное устройство

В первой половине XIX в. Россия постоянно

6. Расширение территории Российской империи.

Национально-государственное устройство

В первой половине XIX в. Россия постоянно

В общей сложности территория Империи за рассматриваемый период увеличилась примерно на 20%, население достигло около 70 млн человек, существенно изменились западная, южная и юго-восточная границы России.

Продолжала развиваться сложившаяся ранее тенденция к инкорпорации (от лат. incorporatio – включение в свой состав, присоединение) новых земель. Так, по Манифесту 12 сентября 1801 г. управление Восточной Грузией (Картлией и Кахетией), в которых лишилась власти династия Багратидов, перешло к российскому наместнику, на присоединенной территории вводилось российское административное устройство. В 1803–1804 гг. в состав России на тех же условиях вошла и Западная Грузия (Мингрелия, Гурия и Имеретия).

Слайд 60Национальные территории, имевшие особый правовой статус. Широкое самоуправление в составе России, например,

Национальные территории, имевшие особый правовой статус. Широкое самоуправление в составе России, например,

Другим национальным районом, который первоначально обладал в составе России широким государственно-правовым статусом, стала Польша. В Царстве Польском действовала Конституция 1815 г. (более либеральная, чем Конституция Герцогства Варшавского, дарованная ранее Наполеоном). Уголовный кодекс 1818 г., основанный на буржуазном Уголовном кодексе Франции 1810 г., существовал парламент, избираемый прямыми выборами всеми общественными группами. Была сохранена собственная армия, польский язык в качестве государственного, институт польского подданства и т.д.

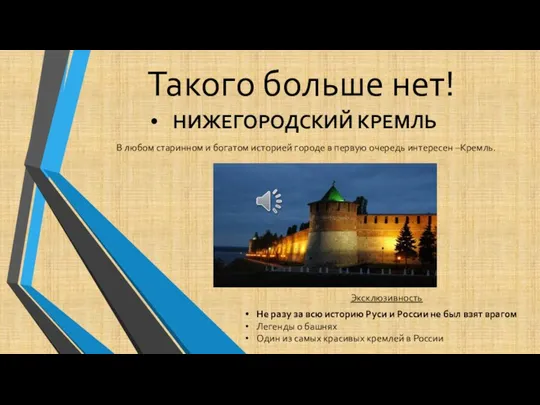

Такого больше нет! Нижегородские достопримечательности

Такого больше нет! Нижегородские достопримечательности Деспотии Востока-1

Деспотии Востока-1 Моя семья. Зимин Александр

Моя семья. Зимин Александр Культура и цивилизация

Культура и цивилизация Шарль де Голль

Шарль де Голль Я родиной малой своей восхищаюсь. История деревни Суюндуково

Я родиной малой своей восхищаюсь. История деревни Суюндуково Дети войны

Дети войны Теоретические представления большевиков в экономической сфере

Теоретические представления большевиков в экономической сфере Рыцарский замок в средневековой Европе

Рыцарский замок в средневековой Европе Коноша в годы Великой Отечественной войны

Коноша в годы Великой Отечественной войны Память в обелисках

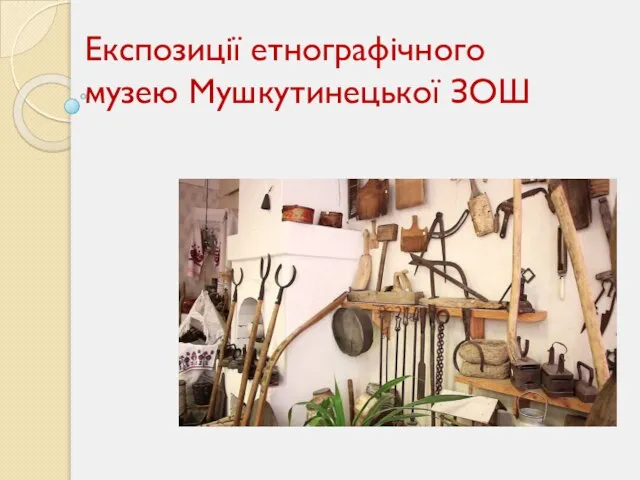

Память в обелисках Експозиції етнографічного музею Мушкутинецької ЗОШ

Експозиції етнографічного музею Мушкутинецької ЗОШ Red Square and Moscow Kremlin (part I)

Red Square and Moscow Kremlin (part I) Развитие образования науки и техники в первой четверти XVIII века

Развитие образования науки и техники в первой четверти XVIII века Сословная система

Сословная система «Многоликий Грозный»

«Многоликий Грозный» Готическая библиотека Книжная Капелла

Готическая библиотека Книжная Капелла Россия и мир на рубеже XVIII – XIX веков. История России, 9 класс

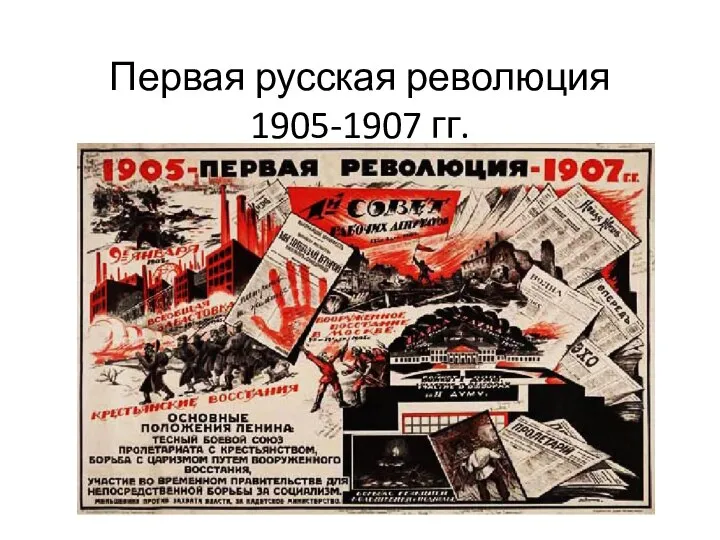

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX веков. История России, 9 класс Первая русская революция (1905-1907)

Первая русская революция (1905-1907) Политическая раздробленность на Руси в XII – XV веках

Политическая раздробленность на Руси в XII – XV веках Великобритания. Конец Викторианской эпохи

Великобритания. Конец Викторианской эпохи Крещение Руси

Крещение Руси Музей солнца

Музей солнца Изменение в восприятии картины мира русским человеком в XVII веке

Изменение в восприятии картины мира русским человеком в XVII веке Возвышение Москвы

Возвышение Москвы День Героев Отечества Сыны России

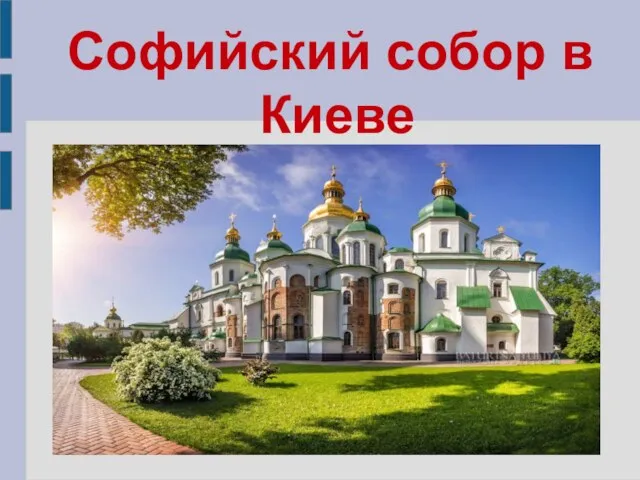

День Героев Отечества Сыны России Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Киеве Начало Великой Отечественной войны

Начало Великой Отечественной войны