Государство и право в период становления и расцвета абсолютной монархии (вторая пол. XVII-XVIII вв.)

- Главная

- История

- Государство и право в период становления и расцвета абсолютной монархии (вторая пол. XVII-XVIII вв.)

Содержание

- 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Государственный строй первой четверти XVIII в. характеризуется укреплением роли государства, централизацией властных

- 3. ИМПЕРАТОР Чего стоит один титул! В нем весь символ абсолютизма. Титул предложил Петру I принять Сенат

- 4. ПОРЯДОК ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ Институт монаршей самодержавной власти имел проблемы Достаточно вспомнить историю взаимоотношений Петра I и его

- 5. ОСНОВАНИЕ СЕНАТА Был учрежден в 1711 г. и приходит на смену Боярской Думе. Изначально создавался как

- 6. ФИСКАЛЫ И ПРОКУРОРЫ В 1711 г. сформировалась система фискального надзора, при Сенате учреждалась должность обер-фискала, который

- 7. КОЛЛЕГИИ Петр I изменил систему центральных органов управления. Если ранее действовала приказная система, то теперь она

- 8. БЮРОКРАТИЯ До Петра I адм. аппарат состоял из единого сословия служилых людей, состоявшее из служилых «по

- 9. ПЕТР I ВВЕЛ ТРЕХЗВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПО СХЕМЕ: ГУБЕРНИЯ - ПРОВИНЦИЯ - УЕЗД ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛО СОЗДАНО

- 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ - ГУБЕРНАТОРЫ Во главе новых губерний были поставлены губернаторы, которые обладали весьма широким

- 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 1699 г. Петр I учредил Бурмистерскую палату (Ратушу) в Москве, а в

- 12. QUIZ TIME Перечислите все 9 коллегий. У каких государств был заимствован и адаптирован под Россию этот

- 14. Скачать презентацию

Слайд 2ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Государственный строй первой четверти XVIII в. характеризуется укреплением роли

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Государственный строй первой четверти XVIII в. характеризуется укреплением роли

Высшие органы состоят из Императора, Сената, Верховного тайного совета, Кабинеат министров и из Конференции при Высочайшем дворе – при Елизавете Петровне; при Екатерине II – Совет при Высочайшем дворе.

Абсолютная монархия — форма правления, при которой монарху юридически принадлежит вся полнота власти. В этот период ликвидирются старые сословно-представительные институты и происходит максимальная концентрация власти.

С 1653 г. Земские соборы более не собираются , вместо них правительство созывало сословные совещания (1660, 1667, 1682). Но уже с начала XVIII в. и они перестали собираться. В 1721 г. Сенат совместно с Духовным Синодом преподнес Петру I титул императора. Россия стала империей.

Для абсолютной монархии характерно наличие сильного, разветвленного профессионального бюрократического аппарата и сильной постоянной армии

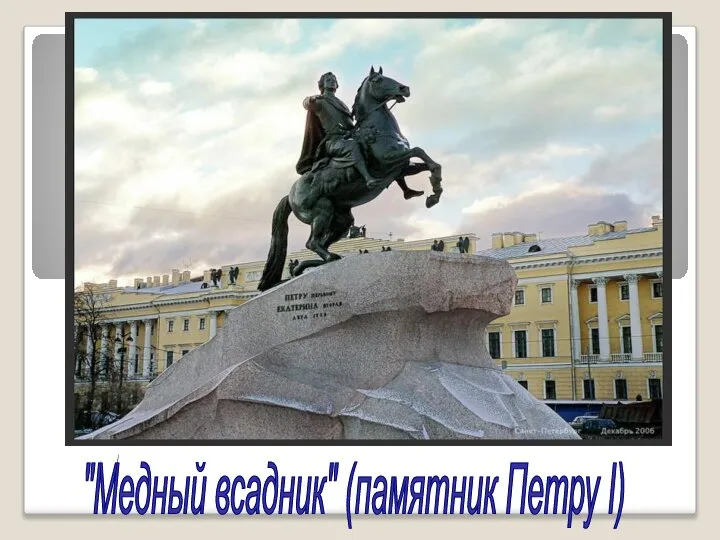

Слайд 3ИМПЕРАТОР

Чего стоит один титул! В нем весь символ абсолютизма. Титул предложил Петру

ИМПЕРАТОР

Чего стоит один титул! В нем весь символ абсолютизма. Титул предложил Петру

Однако монарху не подчинялись беспрекословно. Власть императора, хоть и провозглашалась абсолютной, фактически такой не была

При императоре имелись коллективные совещательные органы, так или иначе ограничивающие чрезмерные амбиции правителя (Верховный Тайный совет (1726-1730), Кабинет министров, Советы/конференции при высочайшем дворе, Императорский совет)

Также власть монарха была непрочной, о чем свидетельствуют дворцовые перевороты

Идеологическое обоснование монаршей власти было дано одним из сподвижников Петра I – Феофаном Прокоповичем

Отсутствие у монарха ответственности за свои деяния упоминается и в Артикуле Воинском (толкование к артикулу 20)

В эпоху абсолютизма монарх сосредотачивает в своих руках всю полноту власти - даже Церковь формально-юридически подчиняется ему. Но монарх не мог руководить один, посему он нуждался в государственных органах-сподвижниках

Слайд 4ПОРЯДОК ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ

Институт монаршей самодержавной власти имел проблемы

Достаточно вспомнить историю взаимоотношений Петра

ПОРЯДОК ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ

Институт монаршей самодержавной власти имел проблемы

Достаточно вспомнить историю взаимоотношений Петра

Отсутствие наследника вынудило Петра I искать выход, ведь его дочери Анна и Елизаветы были рождены до брака с Екатериной I, то есть были незаконнорожденными и на престол претендовать не могли

Поэтому в 1722 г. Петр I издает указ «О наследии престола», где отменялся древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривалось назначение престолонаследника по воле монарха

Земского Собора уже нет, царя выбирать некому, дочери не могут, поэтому теперь монарх сам определяет, кто же будет его наследником

Однако сам Петр I этого сделать не успел, так как умер, не назначив наследника. Это обусловило начало эпохи дворцовых переворотов

Разброд и шатание закончились только при Павле I, когда он издал акт о престолонаследии 1797 г., в котором устанавливался четкий порядок перехода престола от отца к старшему сыну

Слайд 5ОСНОВАНИЕ СЕНАТА

Был учрежден в 1711 г. и приходит на смену Боярской Думе.

ОСНОВАНИЕ СЕНАТА

Был учрежден в 1711 г. и приходит на смену Боярской Думе.

Изначально создавался как временный орган чрезвычайный орган, который бы замещал царя во время его нахождения в военных походах, но вскоре становится постоянно действующим высшим правительственным административным органом.

В компетенцию входили решение внутригосударственных и внешнеполитических вопросов, судебная и судебно-организационная деятельность, контроль за деятельностью государственных учреждений, налогами и финансами - o законодательных полномочиях Сената ничего не говорилось.

Сенат издавал от своего имени указы общегосударственного значения, был высшей судебно-апелляционной инстанцией и органом надзора за судами

В 1718 г. была осуществлена реформа Сената - в него вошли президенты коллегий

В 1721 г. Петр выразил недовольство деятельность сената и он вновь реформирован: ушли многие председатели коллегий. Падение статуса Сената отразилось и в его названии - из Правительствующего он был переименован в Высокий

По воцарению Елизаветы Петровны в 1741 г. прежнее значение Сената было восстановлено. Сенат оказался очень долговечным органом, в отличие от Верховного Тайного Совета

Однако постепенно его полномочия сокращались, а параллельно этому шло усиление прокурорского надзора (так, над каждым департаментом стоял обер-прокурор, а Генеральный прокурор сосредоточил функции управления внутренними делами, юстицией и финансами).

К началу 19 века Сенат представлял из себя высший судебный и высший административный орган

В 1763 г. Екатерина II проводит реформу Сената. Она разделяет его на 6 департаментов, чтобы ослабить его власть. В Сенате была канцелярия для оформления решений, был разрядный стол, было Присутствие

Слайд 6ФИСКАЛЫ И ПРОКУРОРЫ

В 1711 г. сформировалась система фискального надзора, при Сенате учреждалась

ФИСКАЛЫ И ПРОКУРОРЫ

В 1711 г. сформировалась система фискального надзора, при Сенате учреждалась

Фискал - выявлял взяточничества и хищения среди должностных лиц

Фискалы получали половину конфискованного по их доносу имущества или половину взысканного штрафа, поэтому фискалов очень не любили, само это слово стало ругательным.

Также существовала должность Генерал-Прокурора (государево око) с 1722 г. для контроля законности за деятельностью Сената и всех учреждений.

Основная разница между фискалами и прокурорами такова: фискалы осуществляли негласный, тайный надзор, в то время как прокурорский надзор осуществлялся гласно

Генерал-прокурор одновременно руководил заседаниями Сената и осуществлял контроль за его деятельностью

Генерал-прокурор мог подавать императору протесты на нарушение законности (процедура инстигования)

Петр учредил не только генерал-прокурора при Сенате, но и прокуроров при коллегиях , сенатском департаменте и надворных судах (обер-прокуроры)

Генерал-прокурор и обер-прокурор могли быть назначены и отстранены только монархом

Помощниками прокуроров были стряпчие

Только при Екатерине II появляется стройная система прокурорских органов. В губерниях – прокуроры при всех сословных губернских судах и при губернском правлении. Главным считался прокурор губернского правления или губернский прокурор. Он подчинялся как губернатору, так и генерал-прокурору

Ягужинский Павел Иванович - первый генерал-прокурор

Славился честностью и неподкупностью, что в первую очередь и ценил в нём Пётр Великий

Слайд 7КОЛЛЕГИИ

Петр I изменил систему центральных органов управления. Если ранее действовала приказная система,

КОЛЛЕГИИ

Петр I изменил систему центральных органов управления. Если ранее действовала приказная система,

Сенат получил вид комитета министров: президенты коллегий становились одновременно сенаторами и главами учреждений, ответственных перед Сенатом. Эта сложность была разрешена в 1722 г., когда введенные в Сенат президенты были там оставлены только в качестве сенаторов, а на их место в коллегиях были назначены новые лица

Во главе каждой коллегии стоял президент, также членами коллегии были вице-президент, 4 асессора, 4 советника. Решения принимались коллегиально, при это президент имел 2 голоса. В каждой коллегии также был развитый чиновничий аппарат, строившийся по строгой системе, определенной в специальном Генеральном регламенте 1720 года

Форма этого нового центрального органа была заимствована на Западе — в Швеции, Германии и др. Предполагалось, что коллегии внесут в управление два новых начала: более систематическое разделение ведомств и совещательный порядок решения дел. Упразднялся территориальный принцип управления, компетенция коллегий распространялась на всю территорию государства

Изначально было создано 9 коллегий: Иностранных дел, Военная, Адмиралтейств, Камер (доходы), Штатс-Контор (расходы), Ревизион (аудит) - финансовый контроль за использованием гос. Средств, Коммер, Берг (горнорудное дело) и Мануфактур, Юстиц (один из высших судебных органов)

Создание коллегий освободило Сенат от детальной управленческой деятельности, оставив за ним общие руководящие и контрольные функции. Вместе с тем расширялась его законосовещательная деятельность

К 1780 г. ряд коллегий упраздняется. Коллегии были заменены министерствами при Александре I

Существовали и особые коллегии: Малороссийская коллегия по делам Украины, а также Святейший правительственный Синод при Сенате – коллегия по делам Русской Православной Церкви

Слайд 8БЮРОКРАТИЯ

До Петра I адм. аппарат состоял из единого сословия служилых людей, состоявшее

БЮРОКРАТИЯ

До Петра I адм. аппарат состоял из единого сословия служилых людей, состоявшее

Петр I ввел новый критерий службы- принцип происхождения и наследования должности был заменен принципом личной выслуги (перед царем)

Петр I не ставил задачу демократизации верхушки общества, он лишь открывал возможности «годным», т. е. особенно способным и преданным в службе государю, выходцам из низших слоев общества стать членами привилегированного сословия. На смену своевольному боярину, обязанному положением в обществе лишь своему происхождению и традиции, приходил послушный, всем обязанный царю офицер или чиновник

Петр I подготовил Табель о рангах в1722 г., где служебный критерий был положен в основу социальной структуры общества

Табель вводил новую иерархию чинов, которые можно было получить посредством личной службы, поднимаясь последовательно от чина к чину. Все чины делились на четыре категории: воинские (в т. ч. сухопутные, гвардейские, артиллерийские), морские, штатские («статские») и придворные. В каждой категории устанавливалось 14 классов

Принцип личной выслуги закреплялся особым положением - выходцы из высших категорий дворянства не избавляются от службы, а начинают ее снизу

Тем не менее, в течение долгого времени высшие государственные посты продолжали занимать преимущественно представители древних аристократических родов, хотя на среднем и низшем уровне бюрократической иерархии заметно возросло число выходцев из других социальных слоев

Слайд 9ПЕТР I ВВЕЛ ТРЕХЗВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПО СХЕМЕ: ГУБЕРНИЯ - ПРОВИНЦИЯ -

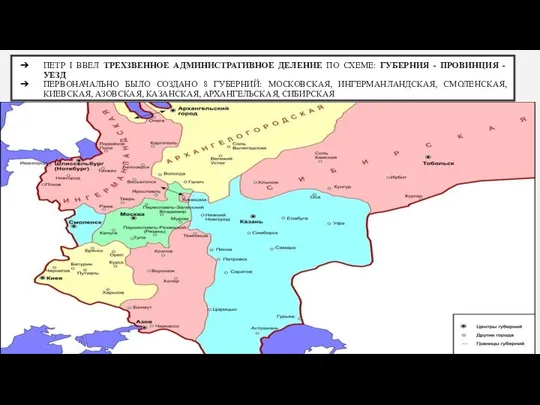

ПЕТР I ВВЕЛ ТРЕХЗВЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПО СХЕМЕ: ГУБЕРНИЯ - ПРОВИНЦИЯ -

ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛО СОЗДАНО 8 ГУБЕРНИЙ: МОСКОВСКАЯ, ИНГЕРМАНЛАНДСКАЯ, СМОЛЕНСКАЯ, КИЕВСКАЯ, АЗОВСКАЯ, КАЗАНСКАЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ, СИБИРСКАЯ

Слайд 10РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ - ГУБЕРНАТОРЫ

Во главе новых губерний были поставлены губернаторы, которые

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ - ГУБЕРНАТОРЫ

Во главе новых губерний были поставлены губернаторы, которые

Губернии делились на провинции, возглавляемые воеводами, при которых работали камериры (финансовые вопросы) и рентмейстеры (казначеи).

Ландратская коллегия - совещательный орган. Коллегия состояла из местных дворян, однако реального влияния на управление они не оказывали

У губернаторов были помощники, которые контролировали отрасли управления:

Обер-комендант - военное управление

Обер-комиссар и обер-провиантмейстер - губернские и иные сборы

Ландрихтер - губернскую юстицию, финансовые, межевые и розыскные дела

Обер-инспектор - сборы

Постепенно число губерний росло за счет присоединения к России новых земель и разукрупнения чрезмерно больших губерний

В 1764 году было издано Наставление губернаторам, по которому губернатор обладал всей полнотой административных прав, а также определенными судебными правами. В ведении губернатора находились и воинские гарнизоны.

Губернатору подчинялись все местные органы отраслевых ведомств, в том числе таможенная, пограничная и иные службы

По губернской реформе 1775 г. при губернаторе было учреждено губернское правление в качестве совещательного органа.

Учреждена должность вице-губернатора, который возглавлял Казенную палату - орган местного финансового управления.

Слайд 11РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 1699 г. Петр I учредил Бурмистерскую палату (Ратушу) в

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 1699 г. Петр I учредил Бурмистерскую палату (Ратушу) в

Эти органы избирались из торгово-промышленного сословия, их деятельность сводилась к обеспечению сбора налогов.

Более широкие функции получило городское управление с изданием в 1719 г. регламента Коммерц-Коллегии и Устава Главного магистрата 1721 г., а также инструкции городовым магистратам 1724 г.

В 1718 г. была учреждена система городских магистратов, образцом которых чвились рижский и ревельский городские органы. В 1720 г. был назначен обер-президент, ведавший всеми магистратами страны, в которые были преобразованы земские избы.

Слайд 12QUIZ TIME

Перечислите все 9 коллегий. У каких государств был заимствован и адаптирован

QUIZ TIME

Перечислите все 9 коллегий. У каких государств был заимствован и адаптирован

Какой орган сменил Боярскую думу? Перечислите его функции

Каким образом Петр I поменял бюрократическое устройство? Были ли эти реформы успешными?

Кто стал первым генеральным прокурором? Почему Петр I его ценил?

Памяти Лени Голикова посвящается…

Памяти Лени Голикова посвящается… Промышленные районы СССР до ВОВ

Промышленные районы СССР до ВОВ Культура Англии. XVIII век

Культура Англии. XVIII век Казахстан в период реформ М. Горбачева. Причины неудач перестройки

Казахстан в период реформ М. Горбачева. Причины неудач перестройки Руководитель: Гаева Л.И. Выполнил: Уч-ца 8 кл. Казьмина К.

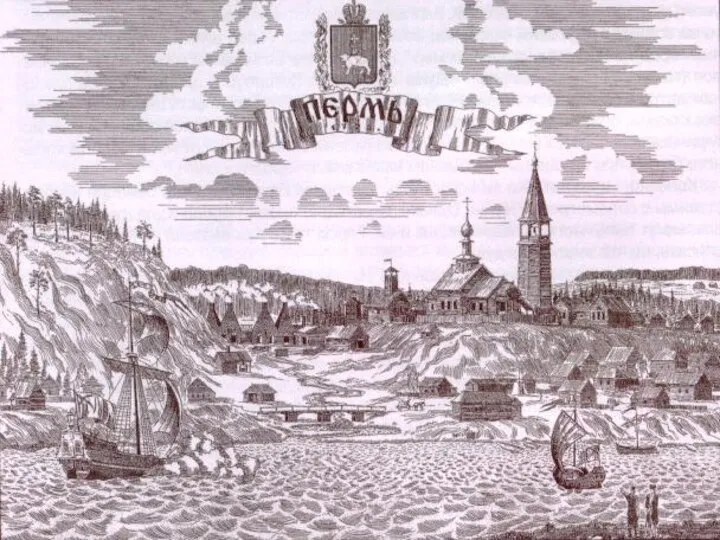

Руководитель: Гаева Л.И. Выполнил: Уч-ца 8 кл. Казьмина К. История Пермского края

История Пермского края Бессмертный полк

Бессмертный полк 4. Развитие общества

4. Развитие общества Русско-Польская война (1654-1667)

Русско-Польская война (1654-1667) Акция Помним! Гордимся!

Акция Помним! Гордимся! Наши земляки – участники войны

Наши земляки – участники войны 23 февраля - День защитника Отечества

23 февраля - День защитника Отечества pg8WrMTMGzG7GSoeOFkPYw

pg8WrMTMGzG7GSoeOFkPYw Русь-Україна за часів князювання Княгині Ольги та Святослава

Русь-Україна за часів князювання Княгині Ольги та Святослава Транспорт России в XVIII-XIX вв

Транспорт России в XVIII-XIX вв В Большом Фонтанном доме

В Большом Фонтанном доме Espana Bonapartista

Espana Bonapartista Борьба русских земель с нашествиями в 13 веке

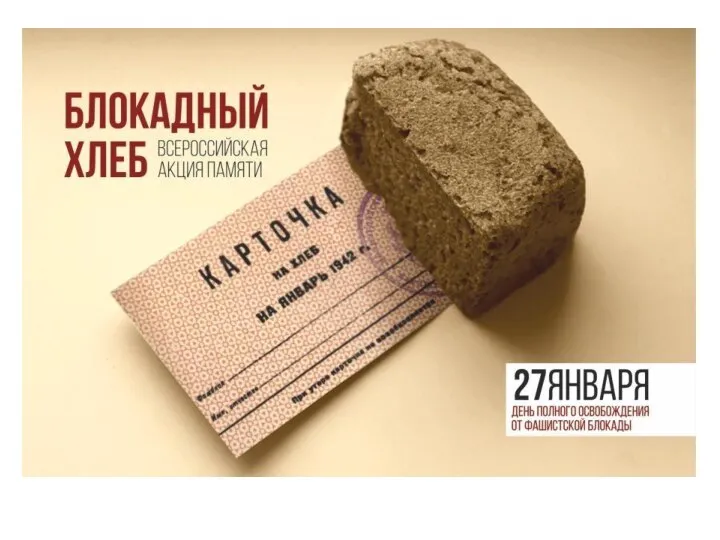

Борьба русских земель с нашествиями в 13 веке Блокадный хлеб. Карточка

Блокадный хлеб. Карточка Vana-Kreeka

Vana-Kreeka Земельный кадастр и бонитировка почв в России. Бонитировочные работы в СССР (30-е - 50-е г.г. Xx века)

Земельный кадастр и бонитировка почв в России. Бонитировочные работы в СССР (30-е - 50-е г.г. Xx века) Царь Иван Грозный

Царь Иван Грозный Мой край родной, Башкортостан. Занятие в начальной школе

Мой край родной, Башкортостан. Занятие в начальной школе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Иван IV (1530 - 1584)

Иван IV (1530 - 1584) Битва за Москву. Оборонительный и наступательный периоды

Битва за Москву. Оборонительный и наступательный периоды Германия в первой половине XIX века. Особенности Италии в XIX веке

Германия в первой половине XIX века. Особенности Италии в XIX веке Лавка старьевщика

Лавка старьевщика