Содержание

- 2. За время блокады: От голода умерло по официальным данным – 641 тысяча горожан, по подсчётам историков

- 3. Вам, героическим защитникам Ленинграда, Вам, участникам прорыва и снятия блокады любимого города, Вам, пережившим страшную 900-дневную

- 5. «Приказ по Государственному Эрмитажу. 22 июня 1941 г. № 168, гор. Ленинград. § 1. Выходной день

- 7. Работа по упаковке вещей велась круглосуточно, с небольшим перерывом на два-три часа ночью. Спали по очереди,

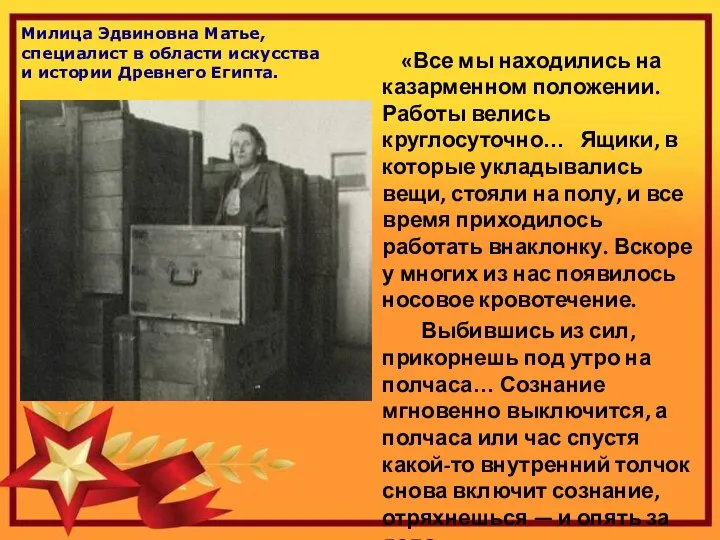

- 8. «Все мы находились на казарменном положении. Работы велись круглосуточно… Ящики, в которые укладывались вещи, стояли на

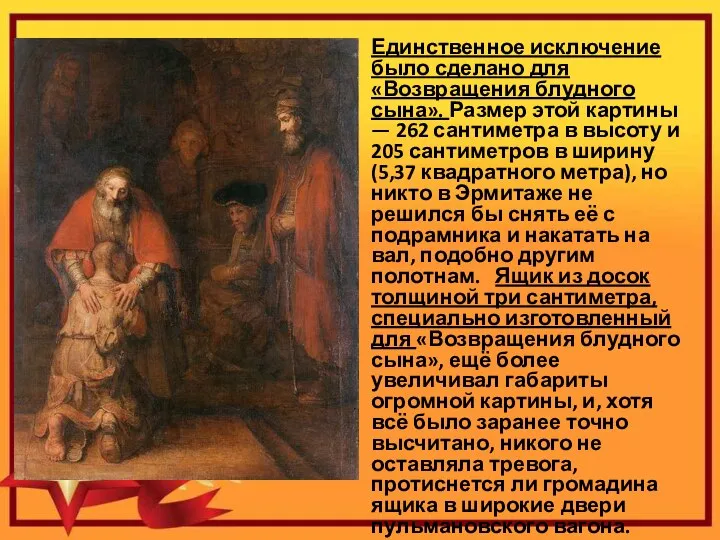

- 9. Картины вырезались из рамок, накручивались на валик- исключение сделали для Рембрандта, картины «Возвращение блудного сына».

- 10. Единственное исключение было сделано для «Возвращения блудного сына». Размер этой картины — 262 сантиметра в высоту

- 11. 30 июня на товарную станцию Московского вокзала был подан литерный поезд, состоящий из 22 больших четырёхосных

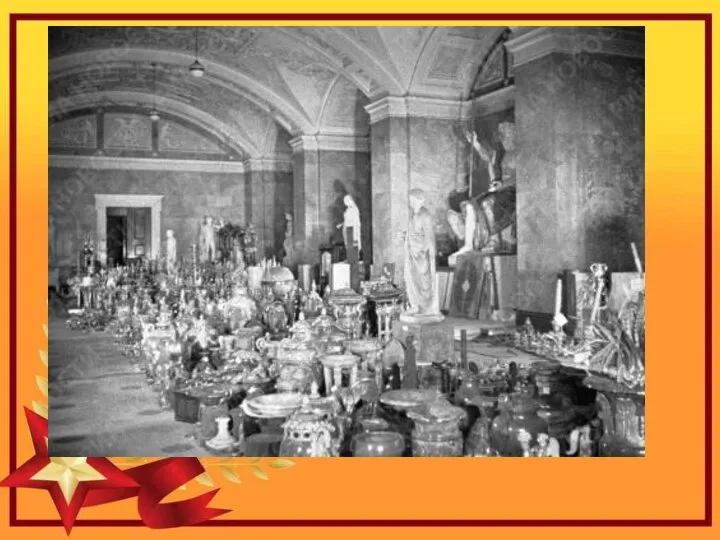

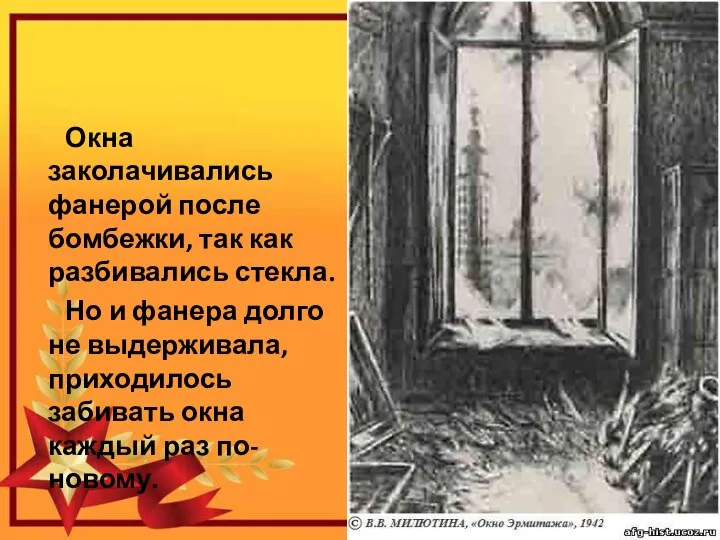

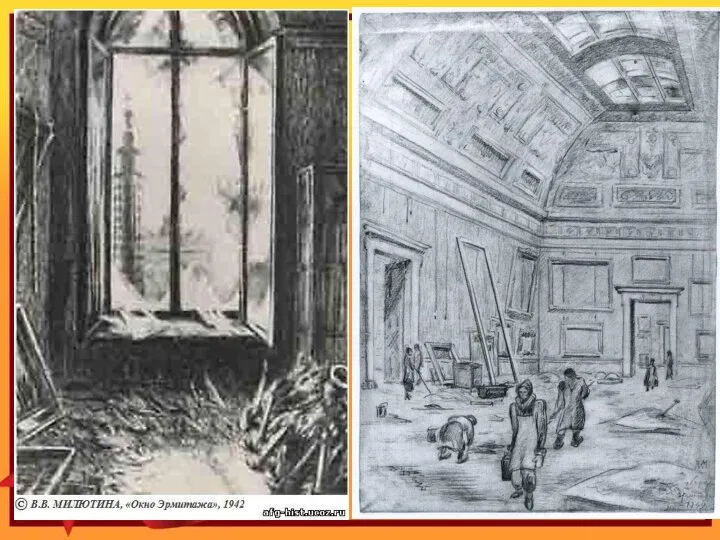

- 15. Окна заколачивались фанерой после бомбежки, так как разбивались стекла. Но и фанера долго не выдерживала, приходилось

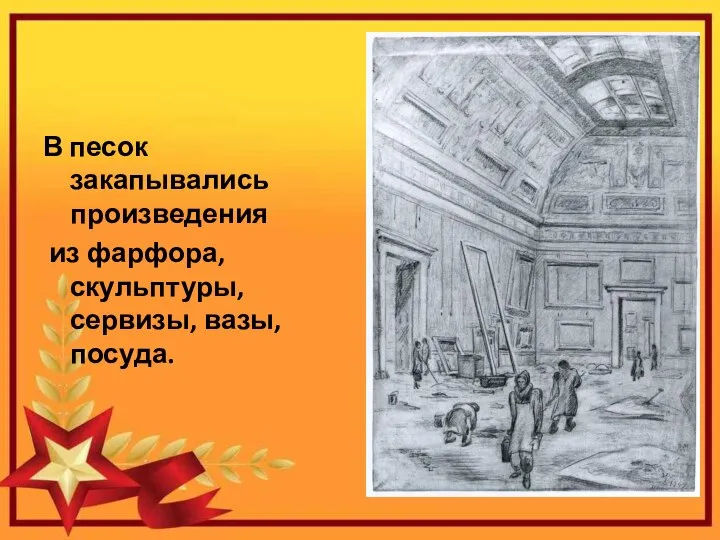

- 16. В песок закапывались произведения из фарфора, скульптуры, сервизы, вазы, посуда.

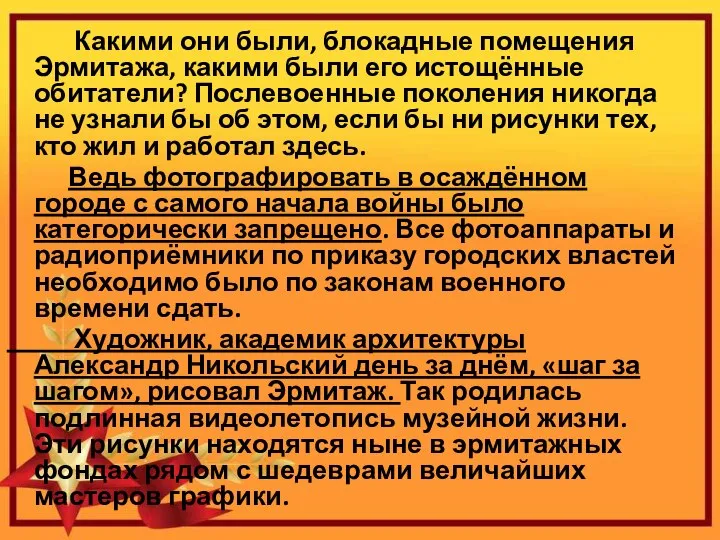

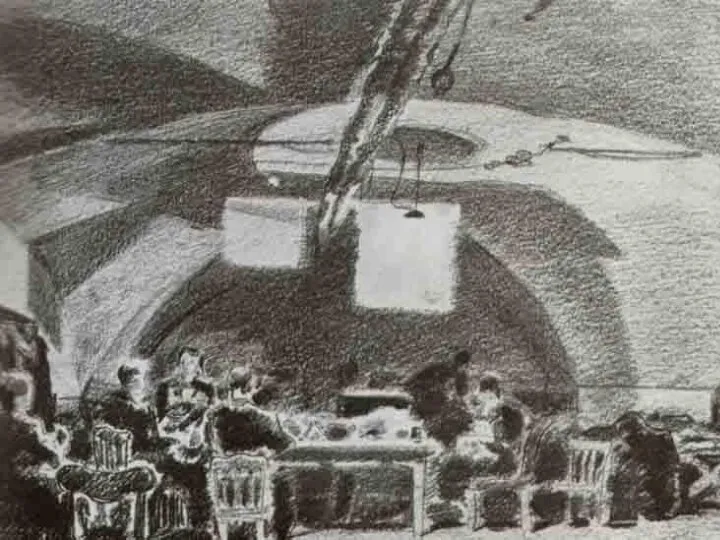

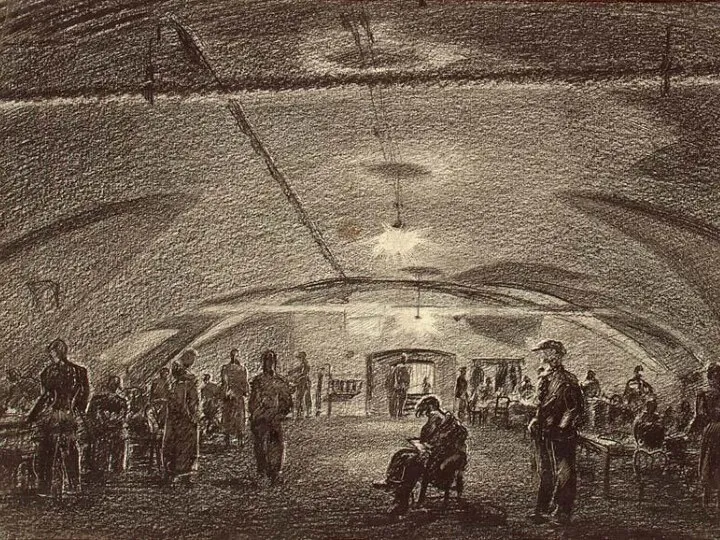

- 17. Какими они были, блокадные помещения Эрмитажа, какими были его истощённые обитатели? Послевоенные поколения никогда не узнали

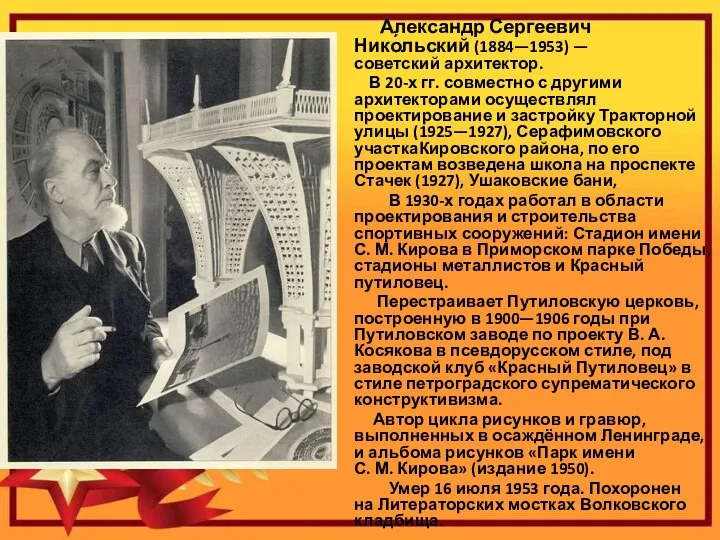

- 18. Александр Сергеевич Нико́льский (1884—1953) — советский архитектор. В 20-х гг. совместно с другими архитекторами осуществлял проектирование

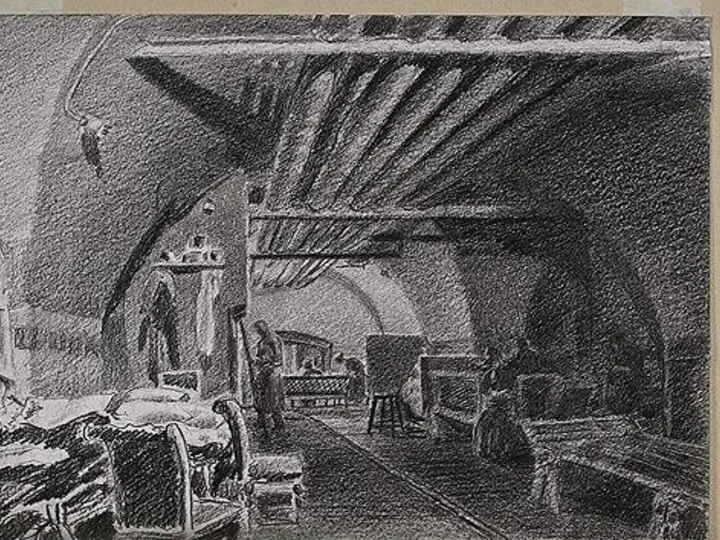

- 19. В дни блокады А.С. Никольский вел иллюстрированный дневник (частично опубликован в сборнике «Советская архитектура», выпуск 18),

- 22. «Самой объемной работой была подготовка бомбоубежищ в подвалах, которые надо было приспособить для жилья, изготовить и

- 23. К оборудованию бомбоубежищ в Эрмитаже приступили после первых налётов авиации. Всего функционировало 12 бомбоубежищ, предназначавшихся для

- 26. Никольский Бомбоубежище Эрмитажа

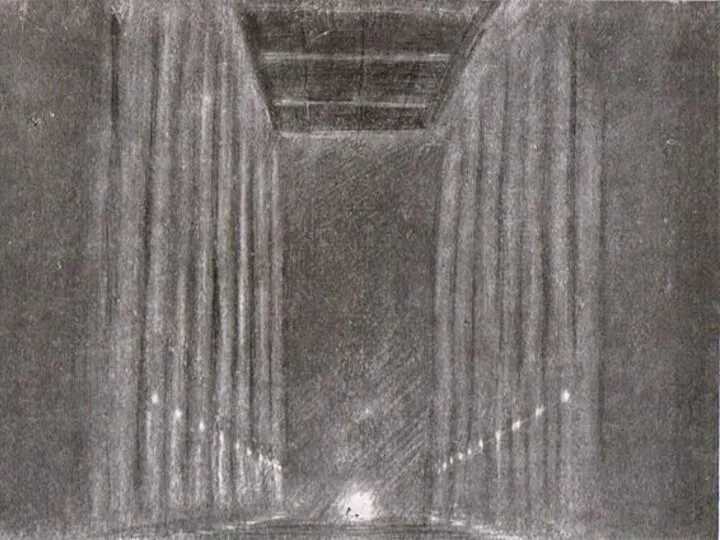

- 28. «Вход в бомбоубежища 2-е и 3-е — через Двадцатиколонный зал. Ночью этот путь был поистине фантастичным

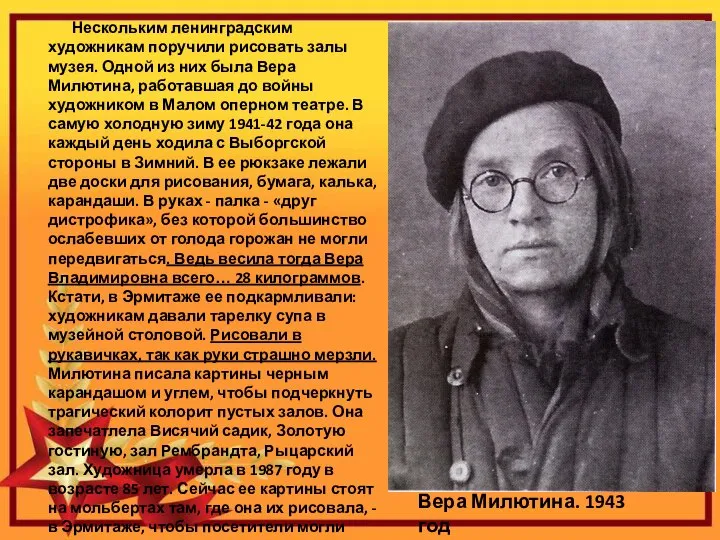

- 30. Нескольким ленинградским художникам поручили рисовать залы музея. Одной из них была Вера Милютина, работавшая до войны

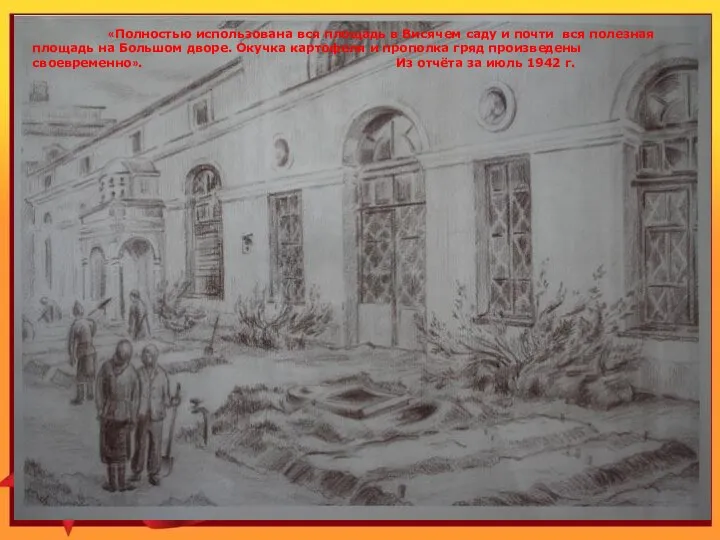

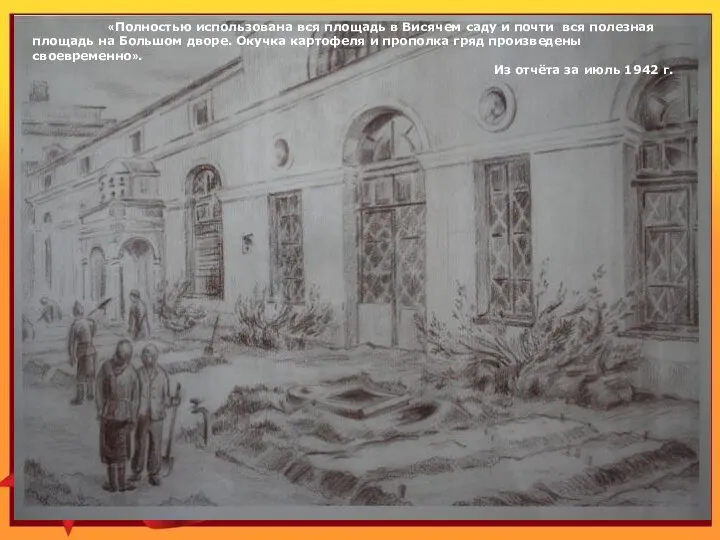

- 31. «Полностью использована вся площадь в Висячем саду и почти вся полезная площадь на Большом дворе. Окучка

- 33. «Зал Рембрандта». Вера Милютина

- 34. Василий Кучумов

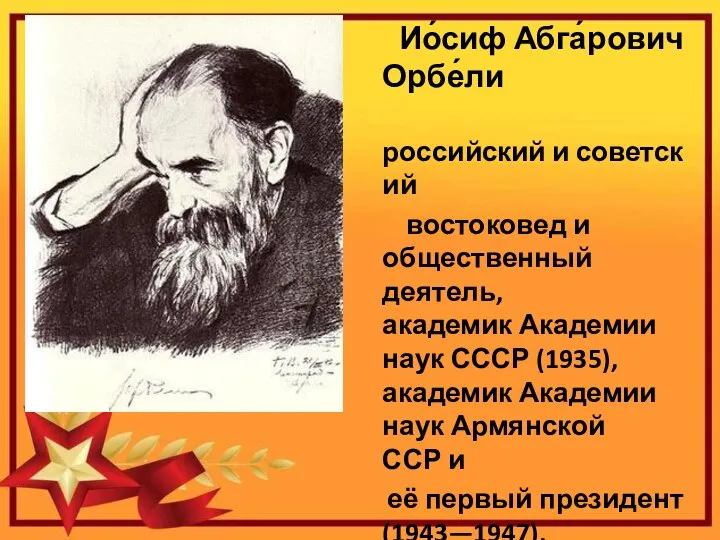

- 35. Ио́сиф Абга́рович Орбе́ли российский и советский востоковед и общественный деятель, академик Академии наук СССР (1935), академик

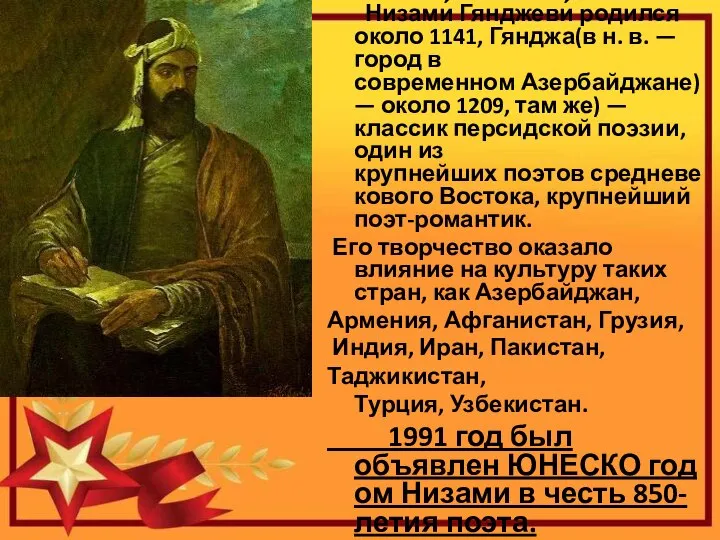

- 37. Низами́ Гянджеви́ родился около 1141, Гянджа(в н. в. — город в современном Азербайджане) — около 1209,

- 38. «Люди света» — так назвал Николай Тихонов свой очерк о блокадном Ленинграде. Стержнем его стало описание

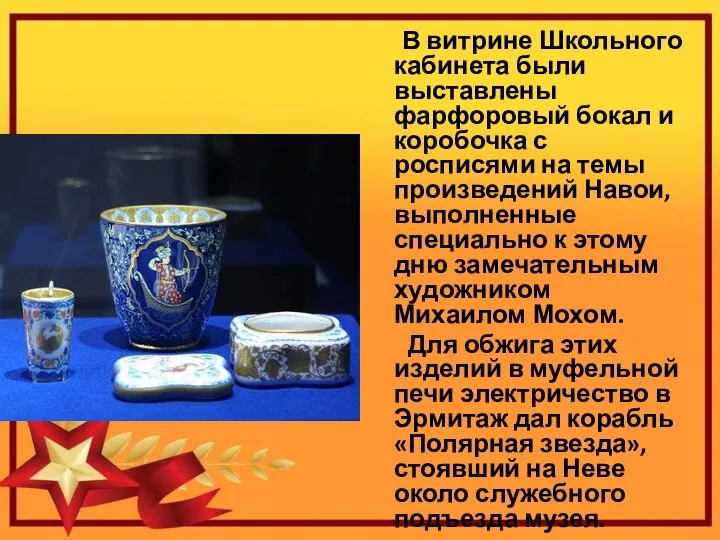

- 39. В витрине Школьного кабинета были выставлены фарфоровый бокал и коробочка с росписями на темы произведений Навои,

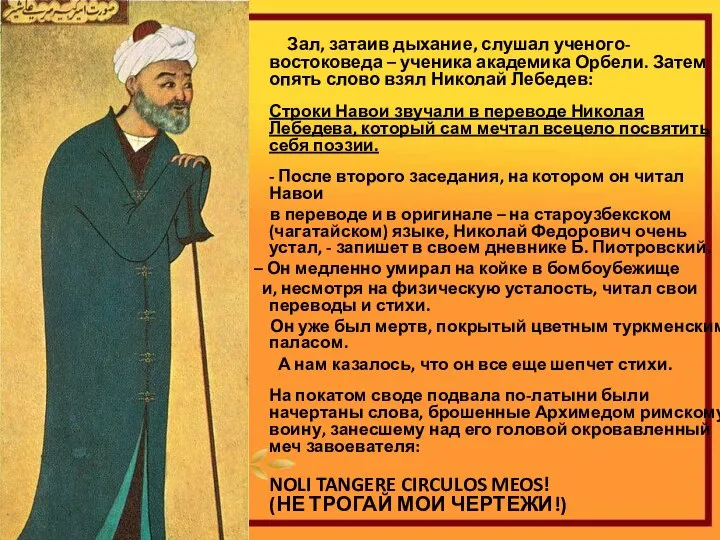

- 41. Зал, затаив дыхание, слушал ученого-востоковеда – ученика академика Орбели. Затем опять слово взял Николай Лебедев: Строки

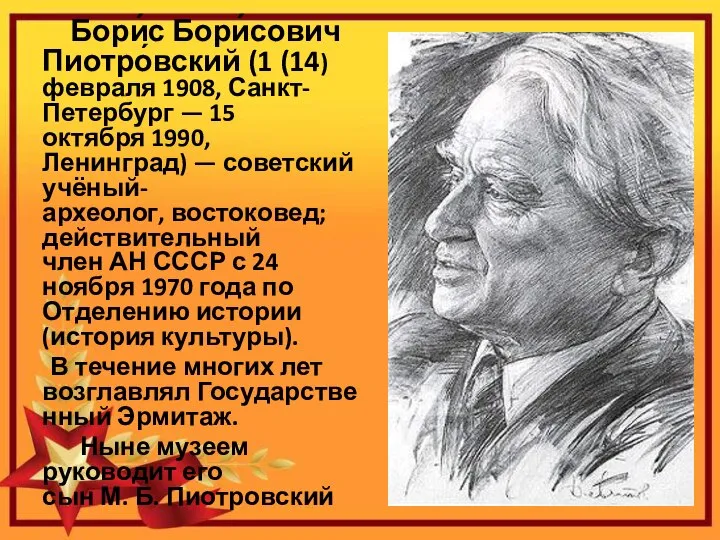

- 43. Бори́с Бори́сович Пиотро́вский (1 (14) февраля 1908, Санкт-Петербург — 15 октября 1990, Ленинград) — советский учёный-археолог,

- 44. «Научная работа очень облегчила нам тяжёлую жизнь. Те, у кого день был занят работой, легче переносили

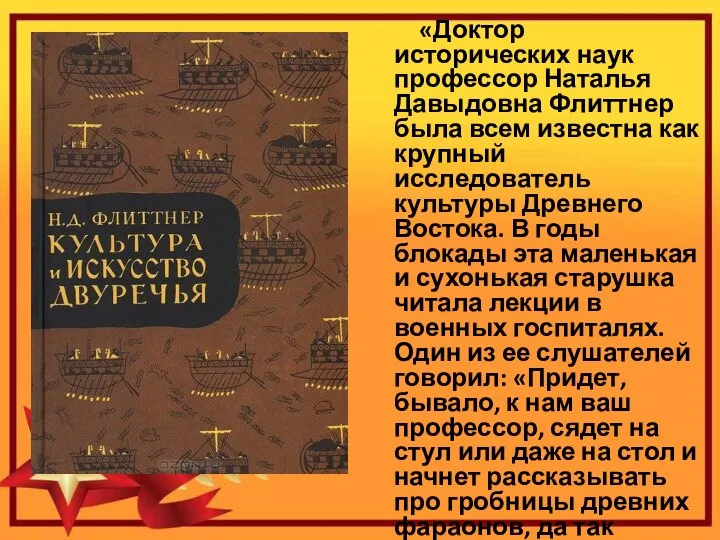

- 45. Вот лишь некоторые научные труды, созданные в блокадном музее в 1941–1942 годах: Иосиф Орбели — исследование

- 46. «Доктор исторических наук профессор Наталья Давыдовна Флиттнер была всем известна как крупный исследователь культуры Древнего Востока.

- 47. Ещё одно свидетельство повседневного мужества: во время многочасовых бомбёжек сотрудники Эрмитажа коротали время, читая научную литературу.

- 49. «Полностью использована вся площадь в Висячем саду и почти вся полезная площадь на Большом дворе. Окучка

- 50. «В ноябре продовольственное положение резко ухудшилось. Гражданское население стало получать на день 125 грамм хлеба, бойцы

- 51. Как гласят бесстрастные документы, список штатных сотрудников блокадного музея сократился «по причинам естественной убыли». В 1944

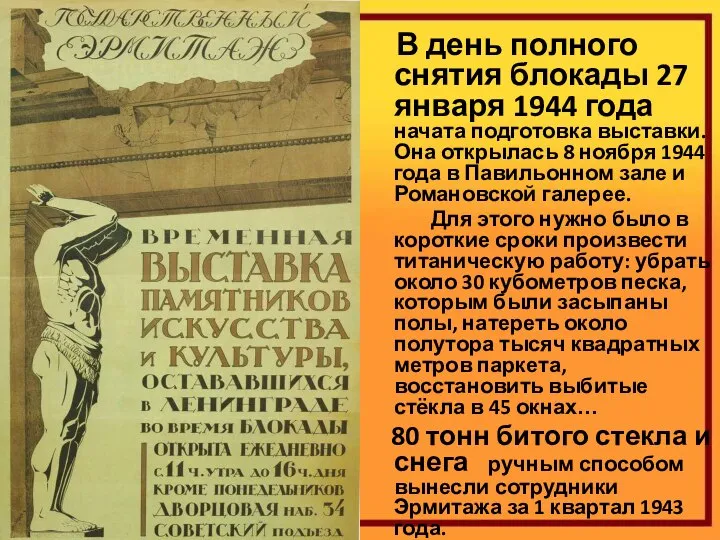

- 52. В день полного снятия блокады 27 января 1944 года начата подготовка выставки.Она открылась 8 ноября 1944

- 54. Скачать презентацию

Презентация на тему Источники семейных доходов

Презентация на тему Источники семейных доходов  История Казахстана (1914 – до сегодня)

История Казахстана (1914 – до сегодня) Освоение Кубани русскими переселенцами в конце XVII века

Освоение Кубани русскими переселенцами в конце XVII века Школьный исторический клуб. Я помню, я горжусь

Школьный исторический клуб. Я помню, я горжусь 678873

678873 День героев России

День героев России Советское общество 1960-80-е гг

Советское общество 1960-80-е гг Презентация на тему Реформация в Европе

Презентация на тему Реформация в Европе  Ветераны Великой Отечественной войны села Никольское

Ветераны Великой Отечественной войны села Никольское Характеристика научно-технической революции

Характеристика научно-технической революции 628b6d7fed5f42c89f1091ecfa7c2b56

628b6d7fed5f42c89f1091ecfa7c2b56 Прутский поход Петра I. Полтавская битва

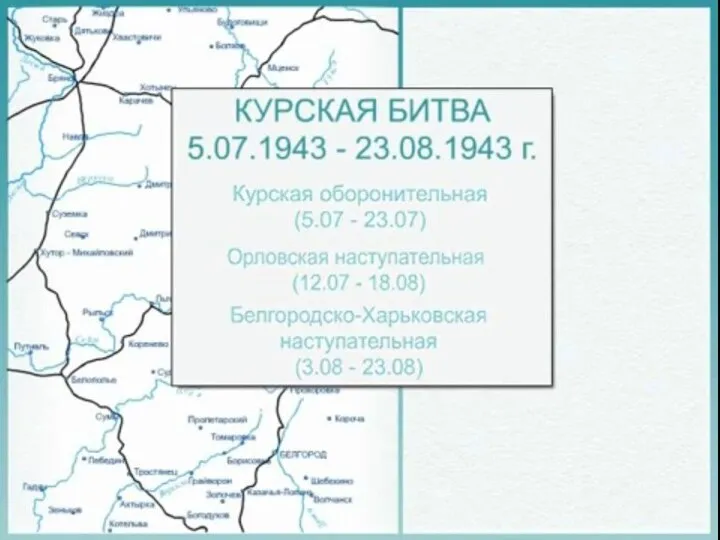

Прутский поход Петра I. Полтавская битва Курская битва 5.07.1943 - 23.08.1943

Курская битва 5.07.1943 - 23.08.1943 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей Социально–экономическое развитие страны в первой XIX века

Социально–экономическое развитие страны в первой XIX века Arquitectura del renacimiento

Arquitectura del renacimiento Творческая работа на тему: Великая Отечественная Война. Я помню, я горжусь!

Творческая работа на тему: Великая Отечественная Война. Я помню, я горжусь! Світ на порозі війни

Світ на порозі війни ГЕРМАНИЯ: ОТ РАСКОЛА К ОБЪЕДИНЕНИЮ…

ГЕРМАНИЯ: ОТ РАСКОЛА К ОБЪЕДИНЕНИЮ… Novye_miry_novye_gorizonty__7_klass

Novye_miry_novye_gorizonty__7_klass Архитектура XX-XXI вв

Архитектура XX-XXI вв Лазаревская эпоха

Лазаревская эпоха Семилетняя война1756-1763 и Прусская провинция под российской короной. План урока: Причины войны. Образование коалиций Прусская пров

Семилетняя война1756-1763 и Прусская провинция под российской короной. План урока: Причины войны. Образование коалиций Прусская пров Казахское ханство: политические институты государства

Казахское ханство: политические институты государства ГУЛАГ– ИТЛ Свирлаг политические репрессии ХХ века на территории Ленинградской области

ГУЛАГ– ИТЛ Свирлаг политические репрессии ХХ века на территории Ленинградской области Достопримечательности Акбулака

Достопримечательности Акбулака Военные походы фараонов

Военные походы фараонов Россия — это самая большая страна мира

Россия — это самая большая страна мира