Содержание

- 2. Преднаука и наука. В современной философии преднаука и наука выделяются как два главных этапа исторического становления

- 3. Признак, указывающий на завершение преднауки и начало собственно науки. Когда на этапе науки наряду с эмпирическими

- 4. Экстернализм и интернализм. В объяснении генезиса науки, причин и факторов ее зарождения в XVI-XVII вв. существует

- 5. Для экстерналистов главное — анализ механизма воздействия внешних социальных факторов на развитие естествознания - как те

- 6. Интернализм возник в конце 1930-х гг. как реакция на экстернализм. Сторонники интернализма (А. Койре, А.Р. Холл,

- 7. Дискуссия между экстерналистами и интерналистами привела в конце 1970-х гг. к возобладанию в истории и философии

- 8. Апофеозом этого исторического скачка стала промышленная революция в Англии последней трети XVIII и первой половины XIX

- 9. Соотношение точек зрения экстернализма и интернализма позволяет сказать, что социальные факторы существуют и действуют не сами

- 10. Основные этапы и направления в развитии науки. Периодизация развития науки (в основе выделения этапов лежит критерий

- 11. II. Этап неклассической науки (первая половина XX в.). Основным принципом признается связь субъекта и объекта познания.

- 12. III. Этап постнеклассической науки (вторая половина XX - начало XXI вв.). Наука учитывает постоянную включенность субъективной

- 13. Экспериментально-математическое естествознание - это первая форма науки. Его идейной и практической основой стал идеал познания природы

- 14. Опыт Галилей рассматривал не как простое наблюдение, а как осмысленный и продуманный вопрос, заданный природе. Он

- 15. Экспериментально-математическому естествознанию XVII-XVIII вв. соответствовала механистическая картина мира. Прежде чем она сменилась более сложной системой научных

- 16. Таким образом, основы клеточной теории, окончательно заложенные Теодором Шванном, можно сформулировать следующим образом: Клетка есть биологическая

- 17. II. Закон сохранения и превращения энергии (череда экспериментальных открытий). В формулировке Г. Гельмгольца и Ю. Майера

- 18. III. Эволюционное учение Ч. Дарвина. В вышедшей в 1859 г. книге «Происхождение видов путем естественного отбора»

- 19. Впервые идеи развития применительно к природе стал высказывать Готфрид Лейбниц (1646-1716). Он рассматривал пространственно-временное многообразие материального

- 20. В науке XVIII-XIX вв. накапливалось все больше фактов, подрывавших механистическую картину мира. В физике были открыты

- 21. Внедрение сложных управляющих систем, роботов и программируемых устройств привело во второй половине XX в. к автоматизации

- 23. Скачать презентацию

Слайд 2Преднаука и наука. В современной философии преднаука и наука выделяются как два

Преднаука и наука. В современной философии преднаука и наука выделяются как два

Преднаука заняла длительный период первоначального накопления знаний (начиная с древнейших времен), их обобщения и усвоения человеком.

Наука в собственном смысле возникла в Европе в XVI-XVII вв. в эпоху становления капиталистического способа производства и представляла собой специфический тип духовного производства и социальный институт.

Преднаука - это не просто многообразие разрозненных практических и отвлеченных знаний, которыми обладали люди в различных областях жизнедеятельности: в хозяйстве, быту, строительстве, военном деле и пр. Это различные способы обобщения и систематизации этих знаний, их целенаправленный поиск. Такая деятельность зародилась в древности и была тесно связана с магическими, религиозными, философскими идеями и концепциями. В этих формах объединялись сведения и знания об отдельных явлениях живой и неживой природы, о жизни людей и народов.

Цель преднауки – познать вещи, их свойства и отношения, которые были задействованы в реальной практической деятельности людей.

Слайд 3Признак, указывающий на завершение преднауки и начало собственно науки. Когда на этапе

Признак, указывающий на завершение преднауки и начало собственно науки. Когда на этапе

На этапе науки теория начинает опосредствовать опыт и регулировать познание и практику, при этом она придерживается строгих правил проверки и верификации своих выводов.

Переход от преднауки к науке связан, прежде всего, с конструированием теоретических моделей, которые позволяют выйти субъекту деятельности за границы сложившегося практического опыта и традиций. В широком смысле - это выход за пределы сложившегося способа производства.

Переход к науке в собственном смысле слова произошел лишь в Европе, оттуда наука распространилась в другие регионы культурного мира.

Наука - это специфический тип духовного производства новых знаний и соответствующий социальный институт.

Наука в современном мире может рассматриваться в различных аспектах: как знание и деятельность по производству знаний, как система подготовки кадров, как непосредственная производительная сила, как часть духовной культуры.

Слайд 4Экстернализм и интернализм. В объяснении генезиса науки, причин и факторов ее зарождения

Экстернализм и интернализм. В объяснении генезиса науки, причин и факторов ее зарождения

Это два методологических направления в историографии науки, сформировавшиеся в середине ХХ в.

Экстернализм рассматривает историю науки как социальный процесс, а интернализм рассматривает историю науки как историю научных идей.

Интерналисты исходят из тезиса, что развитие научных идей обладает собственной логикой, не зависящей от воздействия социального окружения; поэтому, чтобы реконструировать историю науки, необходимо все внимание сосредоточить на анализе научного знания в его развитии, отвлекаясь от влияния со стороны общества.

Это влияние может быть только внешним; оно в состоянии изменить направление развития науки, его скорость, но внутренняя логика научного знания остается при этом неизменной.

Слайд 5Для экстерналистов главное — анализ механизма воздействия внешних социальных факторов на развитие

Для экстерналистов главное — анализ механизма воздействия внешних социальных факторов на развитие

Экстерналисты не претендовали на понимание содержания научного знания и его логики. Такие исследования не представлялись им существенными.

Сторонники экстернализма (Р. Мертон, Дж. Бернал, А. Кромби, Г. Герлак, Э. Цильзель, Дж. Нидам, С. Лили, Б. Гессен, Дж. Холдейн и др.) утверждают, что причины зарождения и развития науки действуют извне деятельности познания. К ним относятся социальные, экономические или даже психологические факторы.

С точки зрения экстернализма, вненаучные факторы определяют не столько логику ее деятельности, а сколько направление научного поиска и распределение сил.

Слайд 6Интернализм возник в конце 1930-х гг. как реакция на экстернализм. Сторонники интернализма

Интернализм возник в конце 1930-х гг. как реакция на экстернализм. Сторонники интернализма

Например, объективная логика решения проблем, которые исторически разрешались людьми, неизбежно подталкивала знание к научной форме. Социокультурные факторы, с этой точки зрения, могут лишь тормозить или, наоборот, толкать науку вперед.

Немалое значение имеет целостность и непрерывность традиции в науке, например, преемственное развитие научных школ.

Эффект экспериментального метода в науке может становиться источником нового, подчас неожиданного знания, безотносительно к запросам извне науки.

Слайд 7Дискуссия между экстерналистами и интерналистами привела в конце 1970-х гг. к возобладанию

Дискуссия между экстерналистами и интерналистами привела в конце 1970-х гг. к возобладанию

Древность и средние века знали немало выдающихся умов. Однако наука как социальный институт и производительная сила в эти эпохи не возникала. Причина - отсутствие экономической потребности в ней. В древности главное орудие производства - это скот и раб. Здесь надо было уметь управлять «живыми орудиями». В средние века основным средством производства стало централизованное землевладение и отношения феодальной зависимости. По-прежнему главным орудием производства оставались земля, скот и человек (т. е. естественные ресурсы и силы).

Только в Новое время вместе с капитализмом возник экономический интерес в промышленном производстве, усовершенствовании средств производства и технологическом разделении труда. Для его удовлетворения требовалось точное знание законов природы, которые позволили бы управлять энергией и движением.

Слайд 8Апофеозом этого исторического скачка стала промышленная революция в Англии последней трети XVIII

Апофеозом этого исторического скачка стала промышленная революция в Англии последней трети XVIII

Изменение в промышленности и потреблении коренным образом перестроило общество и отношения в нем. Обнажились новые противоречия, ускорилась социальная динамика, произошли перемены в области общественного сознания и психологии. Все это актуализировало потребность в знании о человеке и обществе, т. е. в развитии общественных (социально-гуманитарных) и психологических наук. Эти перемены сопровождались подрывом и сломом традиционных форм мировоззрения, прежде всего, религии и влияния церкви на познавательную деятельность и образование.

Однако не стоит делать вывод об отсутствии внутренних гносеологических источников развития науки. Новое знание в значительной мере определяется кругом проблем и методов, обнаружившихся внутри уже имеющегося знания, т. е. противоречием между наличием объективной проблемы (прикладного, либо теоретического характера) и состоянием наличного знания, в котором она не находит убедительного разрешения.

Слайд 9Соотношение точек зрения экстернализма и интернализма позволяет сказать, что социальные факторы существуют

Соотношение точек зрения экстернализма и интернализма позволяет сказать, что социальные факторы существуют

Соответственно, нет никакой логики познания, независимой от условий жизнедеятельности реальных поколений людей. Решающую роль в познании и становлении науки играет предметно-практическая деятельность людей.

Экстернализм и интернализм представляют собой лишь абстракции двух крайних догматических точек зрения на историю науки. В действительности речь идет об отношении взгляда на науку как на явление интеллектуального порядка и как на феномен социального развития.

В случае интернализма мы имеем «внутреннюю историю науки» - последовательную смену научных идей, методов, теорий, имеющую определенную направленность и логику.

В случае экстернализма - «внешнюю историю» научных институтов, коллективов и сообществ, биографии ученых, описания и объяснения их действий в связи с экономикой, политикой, государственной властью и другими факторами.

Слайд 10Основные этапы и направления в развитии науки.

Периодизация развития науки (в основе

Основные этапы и направления в развитии науки.

Периодизация развития науки (в основе

I. Этап классической науки (XVII-XIX вв.). Познание характеризуется объектным стилем мышления - природа как объект познания обладает внутренним набором свойств и законов, которые необходимо познать и отобразить в формах знания. Для этого требовалось устранить, по возможности, из познания объекта все, что относится к субъекту, средствам и приемам его деятельности.

Теоретическая механика с ее строгими, математически точными законами - пример такого научного знания. Парадигма объективизма отражала доминирование естествознания и его методов в науке.

Схема познания выражается формулой О — S, где О - объект познания, а S - субъект познания.

Слайд 11II. Этап неклассической науки (первая половина XX в.). Основным принципом признается связь

II. Этап неклассической науки (первая половина XX в.). Основным принципом признается связь

Исходный пункт неклассической науки - теория относительности и квантовая теория. Утверждается, что эмпирические данные и модели не могут обеспечить чисто объективную установку познающего субъекта и всегда отображают отношение субъекта с его методами и средствами к объекту.

Большое значение имеют цели и задачи описания свойств и связей объекта, в соответствии с которыми выстраивается теоретическая модель объекта или предмета исследования.

Схема познания выражается формулой (O/S) — S, где О - объект познания, a S - субъект познания.

Слайд 12III. Этап постнеклассической науки (вторая половина XX - начало XXI вв.). Наука

III. Этап постнеклассической науки (вторая половина XX - начало XXI вв.). Наука

Процессы и законы самоорганизации сложных систем - основной интерес постнеклассической науки.

В постнеклассической науке субъект познания сам является элементом изучаемой системы не только как исследователь, но и как органическая часть, например в экологии. Наука и ее зависимость от социальных, психологических и этических факторов сама становится объектом изучения.

Схема познания выражается формулой (O/S/P) — S, где О - объект познания, S - субъект познания, а Р - практика.

Слайд 13Экспериментально-математическое естествознание - это первая форма науки. Его идейной и практической основой

Экспериментально-математическое естествознание - это первая форма науки. Его идейной и практической основой

Главным орудием познания стал эксперимент и его мысленное моделирование (расчет) с помощью математики. Математика также стала важнейшим способом проверки и формализации получаемых знаний. Эксперимент заменил в познании обыденный эмпирический опыт, опиравшийся на доступные непосредственному восприятию повторяющиеся явления.

Принципы экспериментально-математического естествознания сформулировал Г. Галилей.

В дальнейшем их конкретизация проводилась философами XVII—XVIII вв.: Ф. Бэконом, Р. Декартом, Б. Спинозой, Г. Лейбницем и др.

Галилей отмечал, что для проектирования эксперимента и для осмысления его результатов нужна некоторая предварительная теоретическая модель исследуемого явления, и основой её он считал математику, выводы которой рассматривал как самое достоверное знание: книга природы «написана на языке математики». «Тот, кто хочет решать вопросы естественных наук без помощи математики, ставит неразрешимую задачу».

Слайд 14Опыт Галилей рассматривал не как простое наблюдение, а как осмысленный и продуманный

Опыт Галилей рассматривал не как простое наблюдение, а как осмысленный и продуманный

Таким образом, эффективный путь познания, по мнению Галилея, состоит в сочетании синтетического (в его терминологии, композитивный метод) и аналитического (резолютивный метод), чувственного и абстрактного.

Важнейшим условием возникновения и существования точного естествознания является использование научного эксперимента и математического аппарата исследования.

Процесс естественнонаучного познания в самом общем виде представляет собой решение различного рода задач, возникающих в ходе практической и теоретической деятельности.

Решение возникающих при этом проблем достигается путем использования особых приемов (методов), позволяющих перейти от того, что уже известно, к новому знанию. Такая система приемов называется методом.

Метод – это совокупность приемов и операций, принципов и правил практического и теоретического познания действительности.

Слайд 15Экспериментально-математическому естествознанию XVII-XVIII вв. соответствовала механистическая картина мира. Прежде чем она сменилась

Экспериментально-математическому естествознанию XVII-XVIII вв. соответствовала механистическая картина мира. Прежде чем она сменилась

I. Теория клетки Шлейдена-Шванна (1838).

Шлейден Маттиас Якоб (1804 - 1881) — немецкий ботаник и общественный деятель.

Шванн Теодор (1810 - 1882) — немецкий цитолог, гистолог и физиолог, автор клеточной теории.

Т. Шванн, отталкиваясь от идей Шлейдена сформулировал клеточную теорию, основанную на трех обобщениях:

процессы образования и развития клеток единообразны;

клеточное строение универсально для всех органов и частей организма;

образование новых клеток является условием и основой роста и развития животных и растений.

Слайд 16Таким образом, основы клеточной теории, окончательно заложенные Теодором Шванном, можно сформулировать следующим

Таким образом, основы клеточной теории, окончательно заложенные Теодором Шванном, можно сформулировать следующим

Клетка есть биологическая элементарная единица строения организма и может быть рассмотрена как биологическая индивидуальность низшего порядка (отдельный организм, например, простейшие).

Клеткообразование есть универсальный принцип размножения.

Жизнь организма может и должна быть сведена к сумме жизней составляющих его клеток.

В итоге было установлено единство строения всех форм жизни - растений и животных. Мельчайшей единицей живого организма является клетка. Появление этой теории было связано с изобретением микроскопа (рубеж XVI-XVII вв.) и его широким внедрением в биологические исследования.

Слайд 17II. Закон сохранения и превращения энергии (череда экспериментальных открытий). В формулировке Г.

II. Закон сохранения и превращения энергии (череда экспериментальных открытий). В формулировке Г.

Поскольку было установлено многообразие действий одной формы энергии (например, электроэнергии) на различные процессы, то доказано, что при всех макроскопических химических и физических процессах энергия не создается и не исчезает, а только переходит из одной формы в другую.

Закон выражается уравнением: ΔU = ΔQ + ΔW, где U - внутренняя энергия замкнутой системы, Q- количество тепла, обмененного между системой и окружающей средой, W- работа.

Герман фон Гельмгольц (1821-1894) — немецкий физик, врач, физиолог, психолог, акустик.

Юлиус Роберт фон Майер (1814-1878) — немецкий медик и естествоиспытатель.

Слайд 18III. Эволюционное учение Ч. Дарвина. В вышедшей в 1859 г. книге «Происхождение

III. Эволюционное учение Ч. Дарвина. В вышедшей в 1859 г. книге «Происхождение

Естественный отбор — основной эволюционный процесс, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью (наиболее благоприятными признаками), в то время, как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.

Половой отбор — процесс, в основе которого лежит конкуренция за полового партнёра между особями одного пола, что влечёт за собой выборочное спаривание и производство потомства.

Теория Дарвина стала закономерным итогом утверждения идеи развития материальной природы. Она дала ответ на вопрос о том, как возможна целесообразная организация живой природы и отдельных живых организмов без вмешательства разумной силы.

Слайд 19Впервые идеи развития применительно к природе стал высказывать Готфрид Лейбниц (1646-1716). Он

Впервые идеи развития применительно к природе стал высказывать Готфрид Лейбниц (1646-1716). Он

Иммануил Кант (1724-1804) построил последовательную теорию возникновения и развития солнечной системы из горячего газопылевого облака, конденсировавшегося в планеты и другие тела под действием сил тяготения. Кант указал этим, что природа не объяснима лишь законами механического движения.

Георг Гегель (1770-1831) создал систему природы, взятую в ее органической целостности и развитии и разработал метод диалектического мышления как адекватного выражения процессов развития.

В работах Фридриха Энгельса (1820-1895) обосновывается идея объективности противоречия как движущей силы развития в природе и обществе.

Слайд 20В науке XVIII-XIX вв. накапливалось все больше фактов, подрывавших механистическую картину мира.

В науке XVIII-XIX вв. накапливалось все больше фактов, подрывавших механистическую картину мира.

В результате было установлено внутреннее единство всех уровней материальной природы, непрерывность ее процессов и всеобщий характер развития. Мир перестал пониматься как механическая система отдельных элементов.

Развитие капитализма в передовых странах Европы привело к интенсивной индустриализации промышленности, т. е. широкому внедрению машин на фабриках и заводах. Это было прямым применением научных знаний в производстве.

В Англии произошла «промышленная революция». Этим термином обозначают сложный процесс качественного изменения технологического способа соединения человека (энергии его рабочей силы) и технических средств производства.

Первым этапом этой революции была механизация, т. е. применение станков и машин на паровом двигателе взамен энергии ручного труда.

Слайд 21Внедрение сложных управляющих систем, роботов и программируемых устройств привело во второй половине

Внедрение сложных управляющих систем, роботов и программируемых устройств привело во второй половине

Эффективность техники способствовала выделению особой отрасли научного познания - технических наук. Они были востребованы не только при разработке и применении сложных механических машин, но и в строительстве, муниципальном и сельском хозяйстве, военной деятельности. В этот период наука окончательно определилась как важнейшая деятельность и «ценность цивилизации».

Наука стала внедряться в производство систематически в форме инноваций. Это обеспечило тип социального развития, называемый научно-техническим прогрессом.

Второй этап промышленной революции (автоматизация) напрямую связывают с ролью техники в производстве и определяют как «научно-техническую революцию» (НТР). Благодаря автоматизации возникло массовое производство жизненных благ, обеспечивающее все слои общества в промышленно развитых странах.

Система налогового законодательства в Германии в период XIX-XX веков

Система налогового законодательства в Германии в период XIX-XX веков Город Mainz

Город Mainz Презентация на тему Образование и наука России в начале и середине XIX века

Презентация на тему Образование и наука России в начале и середине XIX века  Искусство Первобытного Общества. Палеолит

Искусство Первобытного Общества. Палеолит Дирижабль Гиндербург

Дирижабль Гиндербург Строка, оборванная пулей

Строка, оборванная пулей Красково — дачный посёлок городского округа Люберцы

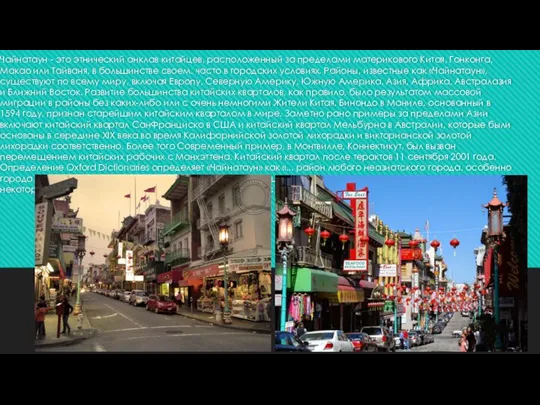

Красково — дачный посёлок городского округа Люберцы Чайнатаун, этнический анклав китайцев, расположенный за пределами материкового Китая, Гонконга

Чайнатаун, этнический анклав китайцев, расположенный за пределами материкового Китая, Гонконга Полтавская битва

Полтавская битва Основные направления внешней политики

Основные направления внешней политики Средневековые города. Германия

Средневековые города. Германия Сыны Отечества, освободившие Россию. О Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском

Сыны Отечества, освободившие Россию. О Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском Презентация на тему Объединение Италии

Презентация на тему Объединение Италии  Древний мир. Появление неравенства и знати

Древний мир. Появление неравенства и знати Створення професійного театру в Галичині

Створення професійного театру в Галичині Heraldry. The art of composing emblems

Heraldry. The art of composing emblems Презентация на тему "Коллективизация сельского хозяйства в СССР- трагедия крестьянина-труженика ?" - презентации по Истории

Презентация на тему "Коллективизация сельского хозяйства в СССР- трагедия крестьянина-труженика ?" - презентации по Истории  Державная Россия

Державная Россия Будущее изложение или что не успели выучить

Будущее изложение или что не успели выучить Зарождение революционного народничества и его идеи Д/З: § 25, читать, вопросы 1,4, пересказ.

Зарождение революционного народничества и его идеи Д/З: § 25, читать, вопросы 1,4, пересказ. Kordamine antiikaeg

Kordamine antiikaeg Исторические и разбойничьи песни Верхней Волги

Исторические и разбойничьи песни Верхней Волги Экономическое развитие РФ в 1990-е годы

Экономическое развитие РФ в 1990-е годы День свободы печати

День свободы печати Не может быть забвенья. День памяти жертв политических репрессий

Не может быть забвенья. День памяти жертв политических репрессий Зарождение классической музыкальной школы в России. Художественная культура 18 - 19 века

Зарождение классической музыкальной школы в России. Художественная культура 18 - 19 века Crusader invasion. Alexander Nevskiy

Crusader invasion. Alexander Nevskiy Граўжышкі на старых фотаздымках

Граўжышкі на старых фотаздымках